Хотя в то время не были знакомы с Фрейдом, можно сказать, что в нашем доме вершилась фрейдистская драма. Моя сестра подозревала, что мама не любит ее, что было неверно. В сущности, у них была несовместимость. Брат, Исроэл-Ешуа, пошел в мать, а сестра, Хинда-Эстер, унаследовала от отца любовь к человечеству, хасидское вдохновение и эксцентричность. Живи она в другую эпоху, могла бы стать святой или как Одл, дочь Баал-Шема, плясать с хасидами. Наша прабабушка, в честь которой назвали сестру, носила талес и, подобно мужчинам, посещала Бельзского ребе. Сестра была похожа на всех святых ребецн, которые постились и ходили в Палестину молиться у святых гробниц. Жизнь ее была — гимны, праздники, надежда и экстаз. Она была хасидом в юбке, однако страдала истерией и небольшими приступами эпилепсии. Иногда она казалась одержимой.

Отец не обращал внимания, потому что она была девочкой, а мама не могла понять ее. В свободное время мама читала книгу этических наставлений, иногда выглядывая в окно с видом рассеянным и отрешенным. Ее раздражал шум, интересовали только мысли. Сестра же весь день болтала, пела, смеялась, говорила то, что следовало бы держать при себе. Неумеренно хвалила все, что нравилось ей, отвергала с горячностью то, что не нравилось. Ее тянуло к преувеличениям. Она прыгала от радости, плакала от неудач, иногда падала в обморок. Она ревновала родителей к брату Ешуа, возводила на него напраслину, а потом раскаивалась и бросалась с поцелуями. После отчаянных рыданий вдруг успокаивалась и готова была пуститься в пляс. Нас, младших, она всегда целовала и ласкала.

Все казалось ей важным. Парикмахер, работавший в доме напротив, влюбился в сестру и присватался, послав письмо. Сестра сразу же решила, что все знают и будут сплетничать, боялась выйти из дому. Долго пришлось убеждать ее, что другие девушки тоже получают письма, и никто их за это не осуждает.

Она была не из тех, кто легко выскакивает замуж, но из-за красоты к ней сватались. Некий варшавянин, реб Гедалья, заведовал сбором денег для ешивы в Палестине. Его сыновья улизнули от воинской службы в Бельгию, где стали ювелирами, но отец так держал их в руках, что из Варшавы устраивал их браки. Услышав, что у моего отца есть дочь, реб Гедалья сначала послал свата, потом пришел к нам. Высокий и плотный, с бородой веером и сигарой в зубах, он показал нам фотографию сына, красивого юноши с округлой бородой, но в современном костюме. Реб Гедалья сказал, что в Антверпене, где живет его сын, он молится каждый день, ест кошерное и изучает Талмуд. То, что он позволил отцу выбрать невесту, показывает его благочестие. Реб Гедалья пришел к нам подобно Элеазару, рабу Авраама, пришедшему вести Ривку к Ицхаку.

Отец мой нахмурился, встревоженный тем, что единственная дочь уедет за границу. Но мама была довольна — жить с этой сумасбродкой становилось все труднее. Сестра уже приобрела некоторые современные идеи, читала газеты и книги на идише, мечтала о романе, а не о свадьбе по сватовству. Иногда надевала шляпку и гуляла с подругами по Саксонскому саду. Дело решило то, что у отца не было денег на приданое. А реб Гедалья его не требовал. Помню вечер, когда в нашей квартире, залитой светом, составили первые условия и послали молнией в Антверпен, чтобы жених подписал. Стол в кабинете отца уставили напитками, словно был Пурим. Реб Гедалья курил сигару в янтарном мундштуке и обсуждал с отцом Тору. Потом вынул из ящика золотую цепочку и подарил ее сестре. Жена его была толстая, грудастая, а у дочерей были необычно длинные волосы. Дочерям предстояло подождать женитьбы брата, потом уже наступит их очередь. Столько говорили о женихе, что казалось, будто он с нами. Моя сестра радовалась, смеялась и всех благодарила за подарки, комплименты, обещания и пожелания.

Я слышал, как отец спросил, где будет свадьба, и реб Гедалья ответил: «В Берлине». Отец изумился, но реб Гедалья сказал:

— Не волнуйтесь. Везде есть евреи. Я был в Берлине несколько раз. Там есть все, что хотите — Дома Молитвы, Дома Учения, ритуальные бани. Берлинцы ходят к Гурскому ребе, и они очень щедрые люди.

— Благословенно Имя Божие…

— Антверпен, — продолжал реб Гедалья, — тоже еврейский город. Я был в Париже, ездил на лифте на огромную башню. Я говорил с парижским раввином — гений! У меня письмо от него. Он говорит по-французски.

И отец, и я остолбенели. Раввин живет в Париже и говорит по-французски! Но отец только молча подергал бороду, а мама за столом женщин тоже молчала. Она не выносила болтовни о платьях, бриллиантах, туфлях, еде и сделках. В отличие от этих стильно одетых женщин, мама была в своем свадебном платье.

После того, как отослали предварительные условия, стали приходить письма от жениха на немецком идише. В ответных письмах сестры блеснули первые искорки нашего литературного дара. Они были длинные, умные, даже с юмором. Отец их не видел, но маму поразило, что дочь так владеет пером. Как это получилось? Хинда-Эстер совсем недавно прибыла из Леонсина и Радзимина. Сама мать была чудесным рассказчиком, но не писателем, ее собственные письма были формальными и короткими.

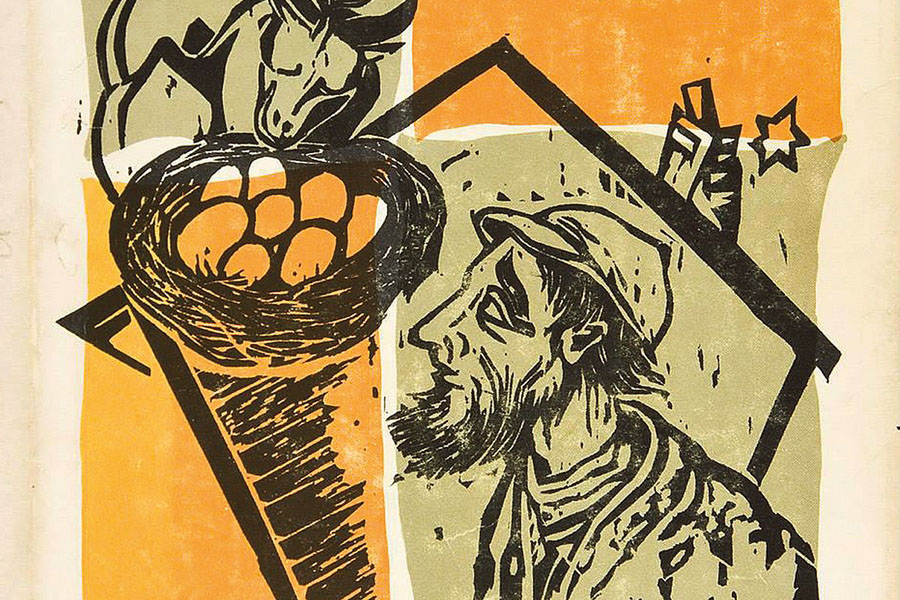

Дома начали происходить другие вещи, странные и неожиданные. Мой брат Ешуа продолжал ходить в Дом Учения, но пристрастился рисовать. Он тайно покупал бумагу, карандаши, уголь, краски и стал рисовать пейзажи, деревья, коров, цветы, крестьян, хаты с соломенными крышами и трубами, из которых шел дым. Он также скрывал от отца русскую грамматику и книги на идише, которые называл «литературой». Он рассказывал нам, что в Палестине есть колонии, где молодые евреи пашут и разводят скот, как во времена царя Давида, что в России революционеры готовятся сбросить царя и отменить деньги. В Америке, говорил он, есть миллионеры, которые богаче Ротшильда, и им приходится защищаться от банды преступников «Черная рука». Все его слова запечатлевались в моем мозгу. Закрыв глаза, я видел формы и краски, неизвестные до сих пор… Они постоянно менялись, образуя новые. Иногда видел огненное око, ярче солнца, со странным зрачком. И сегодня я, если постараюсь, могу видеть это око. Моя память об этих днях полна фантастических цветов и драгоценных камней. В то время их было столько, что я не знал, как от них отделаться.

В результате помолвки сестры по нашему дому пронесся ветер мира. Готовили приданое, теща наняла портных с лучших улиц, отец занял деньги в кредитной компании. Нашу квартиру наполнили шелк, бархат, плюш, плиссированные платья, рулетки, постельное белье. Сестра обычно была в хорошем настроении, но иногда терялась и говорила маме:

— Ты меня отсылаешь, потому что не любишь.

— Горе мое, ты сведешь меня с ума!

— Это правда!

— Слушай, я отменю свадьбу.

— Нет. Я уж лучше уйду в изгнание. Исчезну. Ты не узнаешь, что будет со мною.

Прежде, чем мама успевала ответить, сестра хохотала, падала в обморок (но всегда ухитрялась не ушибиться), обмирала, мигала и смеялась. Да, хотя это, видимо, делалось нарочно, но было ужасно реально.

Меня тоже задели современные идеи. Я даже начал писать, в своем собственном роде. Взяв листки бумаги из отцовского ящика, я покрывал их каракулями и дикими рисунками. Я так увлекся этой детской писаниной, что с трудом дожидался окончания субботы, когда можно будет рисовать. Мама, глядя на меня, говорила:

— Чем ты, по-твоему, занимаешься? Нормальные дети так не делают.

(Опубликовано в газете «Еврейское слово», № 28)

Жидкий суп Зингера

Святой как шлемиль