Начало см. в № 3, 4, 5 (299–301)

И ТАМИЗДАТ, И СЯМИЗДАТ

Часть 1

Мы живем в уникальной стране. Все, что стоит прочитать, в книжном магазине не купишь и в библиотеке не возьмешь. Сколько себя помню, самое интересное, познавательное, прекрасное и полезное чтиво было доступно только в виде самиздата.

Я другой такой страны не знаю… С самого детства: Высоцкий, «Доктор Живаго», Солженицын, «Чонкин», Бродский, Мандельштам, Галич, Шаламов, Хармс, Стругацкие, «Мастер и Маргарита», анекдоты Губермана и эпиграммы Гафта, стихи Цветаевой и Гумилева, песни бардов, Библия — мне все это приходилось читать в самиздате. В перепечатке на пишущей машинке. «Эрика» берет четыре копии. Вот и все! А этого достаточно. Этого было достаточно, чтобы понять, что в этой стране жить нельзя!

В перепечатке на машинописной бумаге, на кальке, на папиросной! Вы помните? Вы все, конечно, помните. В виде светокопий с фиолетовым оттенком (цианотипия). В виде распечаток на компьютерных принтерах АЦПУ. В виде пачкающих руки ксерокопий. В виде фотокарточек! В виде рукописных копий!

Самиздатом распространялась не только запрещенная или опальная литература, но и вполне легальные, но дефицитные учебники (помните Бонка?), задачники (помните Сканави?), словари (помните иврит‑русский словарь Шапиро?) и многое‑многое другое — нужное, но недоступное в магазинах. Наряду со словами «спутник», «перестройка», аббревиатурой КГБ термин «самиздат» стал интернациональным.

Самиздáт (произносится: [самыздáт]) — способы неофициального и потому неподцензурного производства и распространения литературных произведений, религиозных и публицистических текстов в СССР.

англ. samizdat

нем. Samisdat

фр. samizdat

иврит טאדזימסה

идиш טאַדזימאַס

За самиздат можно было реально сесть. Тысячи сидели в те годы по статье 190 («Распространение заведомо ложных…»). Получить статью можно было за изготовление материалов (особенно на казенном оборудовании, будь то пишущая машинка, ксерокс или принтер), за незаконную предпринимательскую деятельность (я с такими «предпринимателями» потом сидел). Еще реальнее было за самиздат лишиться работы, быть исключенным из комсомола, вылететь из института, попасть «на беседы» или в оперативную разработку к гебешникам.

Евреи — народ Книги, и в еврействе грамотность, книгочтение, изучение текстов играют ключевую роль. В советском еврействе обеспечение, вернее самообеспечение, книгами, учебными пособиями и материалами имело огромное значение. Позволю себе словотворчество. У нас было не так много источников этого самообеспечения.

1. Тутиздат (изданное в СССР) — молитвенник «Мир» и Пятикнижие, которые можно было с большим трудом купить в синагоге, и словарь Шапиро, который вообще было не купить. Вот и все.

2. Тамиздат — то, что в единичных экземплярах привозили наихрабрейшие из иностранных туристов. Хранение тамиздата тоже было небезопасно. Но у московских счастливчиков были учебники «Элеф милим», тонюсенькие брошюрки переводов Фримы Гурфинкель, у более продвинутых — мишнайот Кегати и даже более толстые книги на языке оригинала.

3. Самиздат — то же, что в пунктах 1 и 2, но для less fortunate, но более массовых учеников.

4. Дориздат — еврейские книги, изданные до революции. Об этом — отдельная глава, поскольку с дориздатом (термин придуман мной только что) связана история моей посадки.

Да, чуть не забыл! Источником тамиздата были еще и международные книжные выставки, проходившие в Москве в 1977 и 1981 годах. Там были стенды израильских и американских еврейских издателей. Мы брали у них книги, пластинки, но на выходе нас, умников, хватали комитетчики — добычу отбирали, данные записывали. Лично у меня из добычи остались только две гибкие грампластинки, которые я догадался спрятать в носки, обернув вокруг ног. На одной — «Ойфн припечек», на другой «Бархейну Овину» Карлебаха… Ведь школу мастырного дела я тогда еще не прошел, а чекисты с подростка штаны снимать на международной выставке постеснялись…

* * *

Мое еврейское самообразование (правильнее сказать, ликбез) начинается в том числе с самоучителя языка иврит на фотокарточках, который мне дал на время (а держал я его минимум год) мой друг Вадик Яловецкий. Груда фотобумаги занимала целую обувную коробку. Эти серые фотошедевры я штудировал ежедневно в течение года, а потом попал в группу иврита Саши Барка. Там я получил учебник «Элеф милим» (не помню, на фотобумаге или на ксероксе отпечатанный), а друзья Мойше и Элийогу подарили мне ксерокопированный словарь Шапиро. Жил я тогда с родителями, которые, по понятным причинам, болезненно относились к наличию в доме еврейского самиздата, а также тамиздата и дориздата. Но мне уже исполнилось шестнадцать, и я считал себя достаточно взрослым и независимым, чтобы решать, чем мне заниматься и какую литературу держать дома.

Позже я принимал активное участие в самиздате — не только как пользователь, но и как изготовитель. Фотоделу отец обучил меня еще в четырнадцатилетнем возрасте (он был журналистом, фотографировал профессионально, и дома было все для фотолаборатории).

Поначалу я копировал по собственной инициативе то, что считал нужным: учебные материалы, книги по иудаизму — в нескольких экземплярах. Для этого требовались зеркальный фотоаппарат «Зенит» со вспомогательным кольцом, который крепился на штатив фотоувеличителя, две фотолампы по 500 Вт, все остальное — как для обычной проявки и фотопечати. Расходные материалы продавались в магазине «Фотолюбитель» на улице Горького. Отец много нервов потратил, запрещая мне этим заниматься. Мама страдала от этих скандалов.

Потом я несколько раз проворачивал эти авантюры по просьбам друзей. Первым моим заказчиком был ныне известный писатель Эзра Ховкин, по просьбе которого я переснимал (уже у него на квартире) книгу по законам семейной чистоты.

До сих пор на моих книжных полках встречается самиздат.

Когда я женился, мы купили пишущую машинку «Эрика», и жена научилась на ней печатать. Мой учитель реб Авром Миллер отдавал ей собственные рукописи на перепечатку. Его перевод «Кицур Шулхон орух» с его же, реб Аврома, комментариями — ценнейший труд! Перевод книги «Симло хадошо» для шойхетов. Даже сказки и притчи! И платил за работу.

Так что медаль (или памятный значок) «Боец самиздатного фронта» еще не нашла своих героев…

Часть 2

Теперь поподробнее про дориздат, то есть дореволюционные издания. Сюда также относятся книги (по‑еврейски — сфорим), изданные в период между мировыми войнами на территории независимых тогда Литвы и Польши.

В Москву, равно как и в другие российские города, в ХХ веке попало много евреев из местечек и городов черты оседлости. Далеко не все они подверглись тотальной советизации. Многие привезли с собой и держали в своих углах в коммуналках Талмуд, сидуры, хумаши и другие сфорим. Очень многие евреи тот факт, что они не просто грамотные, а получили образование в ешивах, а то и вообще раввины и талмидей хахомим, тщательно скрывали от всех, включая собственных детей и внуков. Да что я вам рассказываю? Вы и сами — внуки и правнуки тех евреев! А куда потом девались эти сокровища, после смерти дедушек? Были такие (сам слышал много подобных историй), что после смерти отца или тестя нанимали телегу либо грузовик и вывозили все книги на свалку. Но большинство все‑таки оказывались людьми совестливыми и везли наследство родителей в виде многочисленных томов еврейских книг в синагогу. Таким образом подвалы и чердаки советских синагог (открытыми остались пара процентов от общего их количества) были буквально забиты сфорим.

Но когда появились молодые ребята, которые учили иврит и хотели читать и изучать старые еврейские книги, синагогальные старики отнеслись к этим новичкам с подозрением. Старики, как правило, боялись собственной тени и имели на то очень веские основания в виде многих лет в тюрьмах и лагерях, выбитых на допросах зубов и пробитых барабанных перепонок, множества исчезнувших друзей. Среди молившихся в синагоге стариков почти не было людей несидевших. А сидевший человек, поверьте мне, смотрит на мир и на людей совсем другими глазами. К этому следует добавить, что официальные лица советской синагоги назначались «культом» (отделом «совета по делам религий», гебешной конторой). А ведь именно от этих лиц зависело, сможет ли некий студент Боря, которому очень нужен Хумаш‑Ваикро с комментарием Раши, получить эту книгу. А этих хумашей там, на чердаке, сотни, и девать их некуда, их едят черви и мыши, на них гадят голуби. И, с одной стороны, пусть уже эти книги наконец хоть кто‑то читает, а с другой — что станет говорить княгиня (простите, майор) Марья Алексевна?

Нам, молодым, все‑таки удавалось раздобывать сфорим всеми правдами и неправдами. Мой друг Мойше работал одно время сторожем в «Марьина роща шул», что имело большие плюсы. Мой друг Элийогу привез много старых книг из рижской синагоги «Пейтавас шул». На чердак Хоральной синагоги нас пускал большой праведник сойфер реб Шолом, из мастерской которого туда вела дверь.

Нынешние евреи знают унифицированный «блат геморо» (лист Талмуда) издания «Типографии вдовы и братьев Ромм» (Вильно, 1886). А мои друзья учились по изданиям Славуты, Житомира и даже Амстердама. Наши домашние библиотеки были сборной солянкой: пять хумашей Торы, четыре раздела Шулхон орух, мидраши, книги Танаха, трактаты Талмуда — все из разных изданий. Нам приходилось эти сфорим реставрировать. Большое удовольствие — видеть отреставрированные тобой святые книги на полках подмосковной ешивы «Тойрас Хаим» или в доме Мойше в Манси.

Расскажу две майсы.

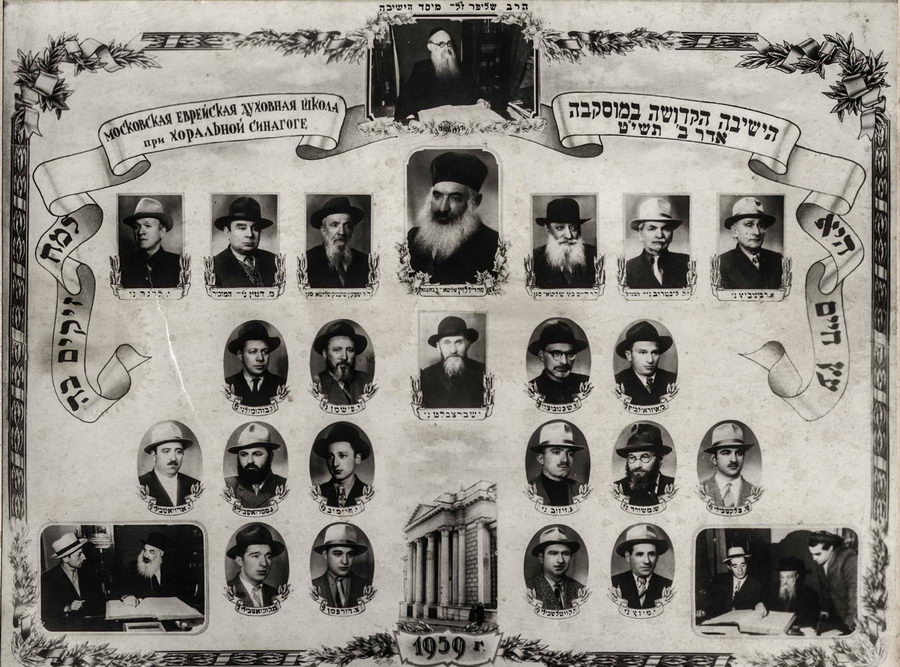

В синагоге на Архипова была ешива. Официальная, советская. Называлась «Коль Яаков» (голос Яакова), мы ее называли «Йдей Эйсов» (руки Эсава). Преподавал в ней бывший одесский раввин Исроэл Шварцблат, личность неоднозначная, но выдающаяся. Ученик ешивы «Слободка» в Каунасе. Знал Талмуд «на иглу». Это когда том Талмуда протыкают иглой, а экзаменуемый называет все слова, на каждой странице, через которую игла прошла. При мне реб Авром Миллер звонил реб Исроэлю и спрашивал какое‑то место в Геморе, которой у него под рукой не было. То есть Одессер ров, как его называли, был талмудической энциклопедией самого реб Аврома!

Я приходил к реб Исроэлю, когда мне нужны были конкретные сфорим. В его распоряжении была большая ешивная библиотека на втором этаже. Прихожу, говорю: «Реб Исроэл, мне бы Хойшен Мишпот…» Он мне громко: «Зачем он тебе? Хойшен Мишпот (четвертый раздел Шулхон орух — имущественное право) даже не нойег в наше время (то есть не актуален)!» А потом — тихо: «В двенадцать я иду на обед, дверь запереть забуду… Смотри, чтобы тебя Фрида не увидела, она — зугтер…»

Фрида Борисовна — смотрительница миквы, по совместительству уборщица. Праведная женщина, цадекес, родом из Румынии. У нее были ключи от библиотеки, ведь она там убиралась. Во время уборки она пускала меня, бывало, в библиотеку, чтобы я взял оттуда книги, не забывая при этом предупреждать: «Смотри, чтоб реб Исроэль тебя с книгами не заметил, он же с властями сотрудничает…»

Майса вторая. Синагога в Марьиной роще. В 1983 году туда был назначен новый председатель по фамилии Равич. Герой войны, бывший летчик‑истребитель. Откуда он взялся , непонятно, в синагоге его никто раньше не видел. В кабинете правления было очень много книг, но брать нам их никто не позволял, боялись «тети Сони».

А мне, исключенному из института, старики дали «штик парносэ» (немножко подзаработать) — поручили покрасить молельный зал : балкон и столбы галереи, стены, скамьи. И я там крутился все лето. Зовет меня новый председатель Равич, говорит: «На завтра я вызван в “культ”, где мне объяснят, что нельзя вам, экстремистам, книжки давать. А сегодня можешь взять, что тебе надо…» и уходит. Я съездил домой за тарой, привез два «абалаковских» рюкзака, туристы знают: туда человека можно поместить, набил оба книгами, взвалил на себя — один рюкзак сзади, один спереди — и увез. Летчик Равич сбил в время войны какое‑то рекордное количество «мессершмитов», но еврей Равич спас таким образом еще большее количество сфорим.

Не удержусь — расскажу еще третий эпизод. На десерт.

Когда меня арестовали в Киеве, друзья в Москве сообразили, что мою квартиру надо срочно готовить к обыску. Несколько человек поехали ко мне на улицу Весеннюю эвакуировать сфорим. Они паковали книги в картонные коробки, спускали коробки на лифте, выносили к грузовику, который им удалось раздобыть. У подъезда «грузчиками» руководила моя 80‑летняя бабушка Анна Израилевна. Она громко вскрикивала: «Осторожно, осторожно! Там хрусталь!»…

ТРИ БРИСА

Часть 1

В жизни каждого еврея брис сына — очень важное, торжественное, сакральное событие. У меня, кейн айн ора , пять сыновей, и так получилось, что каждое из пяти обрезаний — это история, заслуживающая отдельного изложения.

Первый сын родился ровно через месяц после моего ареста. Какое счастье и милость Всевышнего, что мать после всего, что ей пришлось пережить, была в состоянии родить и выкормить, что ребенок родился здоровым… Я в это время находился не просто в тюрьме, а в тюремной психиатрической больнице.

Именно потому, что я был не в Лукьяновке, где на окнах баяны‑намордники, а на дурке, где окна забраны простыми решетками, я смог послать семье маляву (записку). Рогатки в детстве мастерили? Я вынул резинку из больничных порток, привязал оба ее конца к прутьям решетки, написал записку жене, скрутил из нее пульку и запустил через шестиметровую стену запретки. А по ту сторону стены стояла моя теща, которая пришла сообщить о рождении сына. Как сейчас помню, вертухай‑санитар, подойдя к решетке (на дурке вместо четвертой стены камеры была решетка, выходившая в коридор), позвал меня по фамилии и зачитал: «Родился сын. Рост 51 см. Вес 3 кг 50 г». Он усмехнулся, сообщив, что женщина пыталась передать букет роз, но охрана цветы не взяла. Зэки тут же сообщили, что если теща еще здесь, то она пойдет по тропинке мимо запретки, и уговорили охранника перевести меня на час в камеру, ближайшую к той тропинке. Потом я не раз «переводился» в ту камеру, но это уже стоило мне пачки сигарет. Мне оставалось только погромче крикнуть в окно, чтобы теща меня услышала, и пульнуть маляву.

В записке я сообщал, что назначаю Изю Когана из Ленинграда быть моим шалиахом (уполномоченным) для обрезания сына, имя, которое надлежит дать сыну, и что назначаю реб Мотла Лифшица, московского шойхета, быть шалиахом для выкупа первенца. Интересно, что реб Мотл сомневался, может ли он сделать броху (произнести благословение) вместо отца, и не сделал ее, а на «Шеехеену» надел новый плащ. И таки был прав: двадцатью годами позже выяснилось, что я левит и выкупать первенца не должен. Алц из башерт!

Сам поехать в Киев Изя не мог и послал другого моэля, чтобы сделать брис. Теперь представьте на секундочку ситуацию. Подпольное обрезание в СССР — готовая статья, если не две‑три статьи. Это и незаконная медицинская практика, и причинение вреда здоровью, и проведение религиозного обряда вне культовых помещений, а также членовредительство, мракобесие и тунеядство впридачу. Человек летит из Питера в Киев, в аэропорту багаж и пассажиров часто досматривают, а моэль везет с собой саквояж с инструментами! В Союзе — андроповское закручивание гаек, посадки еврейских и религиозных активистов: десятки в течение года по стране, на Украине — восемь, третий арест в Киеве. Рома, посланный Изей, едет таки в семью, где только что посадили отца, чтобы сделать обрезание сыну. Квартира обложена, как Блюменштрассе. Плейшнер идет туда с саквояжем, а на подоконнике стоит цветок. Никогда еще Рома не был так близок к провалу!..

Жена и ее родители не знали, кто будет делать брис, но надеялись, что кто‑то приедет. И вот, на восьмой день утром, — звонок в дверь. Посмотрели в глазок — человек с бородой, открыли. Рома вошел, представился и тут же начал инструктировать: подушку нужно привязать к доске, а ребенка припеленать к подушке. Мой тесть был сандаком, то есть держал малыша на коленках. Рома все сделал быстро и профессионально. Потом он сообщил, что остается ночевать, осмотрит ребенка завтра утром и только потом поедет в аэропорт. Сделав все, он посоветовал ребенка держать припеленутым к подушке и доске до конца третьего дня, мол, так быстрее заживет.

Уехав в аэропорт, он через час‑полтора вернулся. — У вас тут в Борисполе металлодетекторы и рентгены поставили, у нас в Пулково такого нет! А у меня же инструменты в саквояже! Оставлю‑ка я их у вас, а вы мне с поездом передадите. Только имейте в виду, они очень ценные, из Израиля… А я полечу следующим рейсом.

На следующее утро теща отправилась на базар. 28 марта, только‑только появились яблоки джонатан. Она купила яблок, положила их в фанерный ящик поверх инструментов, заколотила гвоздями, отнесла на вокзал к ленинградскому поезду, дала проводнице ящик и десятку. Оставалось позвонить Роме в Ленинград и сообщить номер поезда и вагона. Еще через день позвонил Рома и сказал, что яблоки очень понравились…

После Роминого отъезда явилась патронажная медсестра, чтобы осмотреть ребенка. Тесть дал ей пять рублей, налил рюмку водки, сказал, что ребенок в порядке и можно больше не приходить. Но на следующий день пришла врач из поликлиники. С ней попытались решить вопрос так же, как с медсестрой, но не тут‑то было! Врачиха заявила, что она пожилой человек, шла сюда под дождем и так просто не уйдет. Жена попыталась ей возразить, что малыш‑де спит, но он вдруг взял и заплакал в соседней комнате, и врач сама пошла туда… — Что вы сделали с ребенком?! Почему он привязан к доске?

Пришлось ей объяснить, что ребенку сделали обрезание. Врач сказала, что обрезание — это очень хорошо, полезно и гигиенично, но почему мы решили его сделать сами? — Мы евреи. — Я тоже еврейка, но ничего не знаю о еврейском обрезании. — Мы читаем книги. — Какие книги?

Ее искренность была очевидна. Нет, она не сотрудница органов. Жена долго с ней разговаривала, дала книгу Германа Вука (самиздат!), пригласила на шабос. Врач стала другом семьи.

Часть 2

1986 год. Шуя. Хозяин — майор Карпов, подписал мой перевод на расконвойку, ведь мне оставалось сидеть меньше года. Кстати, Карпова я подполковником не называл, и на то была особая причина. Дело в том, что подполковником он уже был. И начальником следственного отдела областного УВД. Но на одном из допросов лично забил подследственного насмерть, после чего был разжалован в майоры и переведен начальником зоны в Шую. Косил под интеллигента и говорил: «Это моя пре‑ро‑га‑тива».

Расконвойка — это когда живешь на зоне, как зэк, а на работу ходишь без конвоя. А в случае нарушения режима тебя закрывают обратно на зону без зачета срока на расконвойке. Закрывали за опоздания на работу или с работы, а особенно за содержание алкоголя в крови. На вахте всех обнюхивали вертухаи и совали трубку. Всех, кроме меня. Они думали, что верующим пить нельзя…

Шуя, городок текстильной промышленности, стоит на болотах. Улицы называются 1‑я Болотная, 2‑я Болотная и так далее до самой топи. И в самом болоте мы, зэки, строили завод роботов. Он потом так и остался недостроенным.

Жена приехала туда перед Песахом с годовалым ребенком и беременная. Сняла дом на 3‑й Болотной. Деревенский дом с русской печкой, с сортиром во дворе и с веревкой, протянутой до сортира. Чтобы в пургу не заблудиться. Сосед зимой пьяный вышел в сортир и заплутал на обратном пути. Не причастился, так хоть облегчился… Нашли его утром мертвым, и все натянули веревки к своим нужникам. А морозы там до мая месяца, с газеткой не посидишь…

Я обратился к Карпову с просьбой. Мол, боюсь опозданий на работу и прошу отпускать меня утром на 15 минут раньше. Гражданин майор разрешил. Я выходил с зоны и сразу начинал говорить утренние благословения и псукей дзимро на ходу, забегал на 15 минут домой, где надевал тфилин, молился, брал баночку с горячей кашей и шел дальше через болота, заканчивая утреннюю молитву. Вечером, после работы, повторялась та же процедура.

На Песах хозяин даже подписал мою заяву, разрешив мне две ночи оставаться дома. Это было чудо — второй Песах в тюрьме с кошерными седерами! «И поведаешь сыну твоему…» И у меня даже был сын! В первый Песах, как вы помните, я «поведал» историю Исхода серийному убийце Лаврову…

В мае моя жена — на девятом месяце, а в Шуе узнают об аварии на Чернобыльской АЭС. У жены и ребенка — киевские документы. И у меня возникает план. Жена идет в исполком, где никто не знает, что ее муж — зэк, и говорит, что она эвакуировалась из зоны чернобыльской аварии, с годовалым ребенком и беременная. Русские люди сердобольны. Ее поселяют, как эвакуированную, в общежитие ПТУ № 42, где живут девочки из шуйского детдома, которых учат на ткачих. Теперь ей не надо колоть дрова, топить печь, носить ведрами воду от колодца и ходить в нужник по веревке, даже платить ни за что не надо. В этом общежитии и рожать не страшно.

И вот через неделю после праздника Швуойс рождается наш второй сын, а еще через неделю ему надо делать обрезание.

Есть у меня многолетний друг, который, думаю, не обидится, если я назову здесь его старым московским прозвищем Массажист. После медицинского техникума и службы в армии он работал в лефортовском морге. Работал довольно долго. Но однажды, как он рассказывает, солнечным весенним утром он шел на работу. Птички пели вокруг, солнышко светило, школьницы прыгали по начерченным на асфальте мелом квадратам, играя в классики. И вдруг ноги его перестали шагать, и он не смог заставить их пересечь площадь, чтобы зайти в дверь морга. Никак. Весна победила, и работник морга вынужден был пойти на курсы массажистов и устроиться в этом качестве в московскую клиническую психиатрическую больницу № 13. Со временем он стал соблюдать, женился, в общине его так и звали Массажист.

Будучи по образованию фельдшером и имея немалый опыт работы со скальпелем (в Лефортове он делал вскрытия), Массажист решил выучиться на моэля с единственной целью : когда у него родится сын, он сам ему сделает обрезание! Но, как говорится: «А менч трахт, ун Г‑т лахт…» У Массажиста пять дочерей и ни одного сына… Единственный раз он сделал обрезание в Шуе — моему сыну.

Итак, Массажист приезжает в Шую. Я провожу целую операцию по подмазыванию начальства, вертухаев, бригадира и сослуживцев на строительстве завода роботов, чтобы исчезнуть со стройки и нарисоваться в общежитии девочек‑сирот. Там я нахожу пустую комнату, куда заходим я, держа на руках младенца, и Массажист. Жену мою мы туда не пустили, она ждала нас в своей комнате. В самый кровавый момент к нам таки вошла какая‑то девушка. Но она была глухонемая: ничего не поняла и никому не рассказала. Брис был сделан по всем правилам, я был и кватер , и сандак , и на дуде игрец… И все это сошло нам с рук, даже мое отсутствие на работе!

А вот полтора месяца спустя чуда не произошло. Я всего‑навсего хотел навестить жену и сыновей, подержать на руках младенца и решил повторить трюк с самоволкой. Но кто‑то стуканул…

В общежитии, представьте себе, не знали, что я зэк. Культурный человек, здоровается, хоть и в фуфайке. А тут налетает спецназ МВД, окружает здание, «кино и немцы»! Меня выводит в наручниках взвод автоматчиков в бронежилетах. Бабушка на вахте забыла дышать…

Водворяют меня в ШИЗО на пятнадцать суток, но выпускают через девять. Вы не поверите, я просидел там с первого ава по девятое! Выпустили меня девятого ава после захода солнца… И никаких последствий…

P.S. Освобождение из ШИЗО и отсутствие последствий объясняются тем, что как раз в это время поступил запрос обо мне от австрийского министра иностранных дел, но об этом — в другой майсе.

Часть 3

Мой третий сын родился уже в Америке. Моэлем на его брисе был реб Гершл Вайс, кирьяс‑йоэльский шойхет, сандаком я пригласил рава Довида Смита из Лондона, бывшего в то время главным раввином Литвы. После обрезания все сели за столы для трапезы. Среди гостей, половину из которых составляли мои русскоязычные друзья и родственники, был мой сосед Исроэль‑Довид Вайс, хозяин фирмы «Меадрин». Он родился в Венгрии и ни слова не знал по‑русски.

Гости поели жареной курочки, кто‑то сказал Двар‑Тойро, сделали лехаим и запели приличествующие случаю песни. И вдруг Исроэль‑Довид запевает красивым баритоном «Расцветали яблони и груши…» И не просто запевает, а исполняет на глазах у изумленной публики все четыре куплета, которые мы, бывшие октябрята, пионеры и призывники, с детства знаем, плюс еще пятый, которого мы не знаем. Причем поет он на чистом и грамотном русском языке, без акцента, нигде не переврав текст Исаковского.

Я, пораженный до глубины души, подсаживаюсь к Вайсу и говорю на идише: «Что ж вы мне, реб Йид, лапшу на уши вешали, что по‑русски не шпрехаете?» — Веришь? Ни слова! И о чем тут поется, кайн а‑нунг! — Так как же вы спели всю песню так гладко? — Слушай майсу! В 1939‑м меня арестовали при переходе советской границы, когда я, молодой пацан, бежал от «дайче бандитн йимах шмом». И попал я в лагерь за Воркутой. За все время, что сидел, я из принципа, это был мой протест, ни слова по‑русски не выучил. Моя твоя не понимай. Но каждое утро при конвоировании на работу, а путь был неблизкий, нам приказывали петь. И каждый вечер — с работы в лагерь, мы снова пели. «Катюшаин–Катюшаер…» «Катюша» — туда и «Катюша » — сюда, и так три года…

Да… В Талмуде говорится: «Гирса дъянкуса лой ништахех» (« Заученное в детстве не забудешь»)…

Майсы от Абраши

Майсы от Абраши