Соблюдение начинается в субботу

Вот я смотрю на американских баалей‑тшуво (здесь евреи делятся на BT — Baalei Teshuvah, вернувшихся к религии, и FFB — Frum From Birth, религиозных от рождения). К их услугам — тысячи и тысячи англоязычных книг, пособий и переводов священных текстов. Я уж не говорю о раввинах, учителях и ешивах. Многие термины и понятия иудаизма для них так и остаются воспринятыми по‑английски. Это хорошо. Они знают больше, чем мы. И так теперь везде.

Может, потому что у нас не было переводной литературы по иудаизму, а может, из‑за традиции русской интеллигенции — для серьезного изучения браться за штудирование первоисточников в оригинале — другого выхода кроме как учить язык у нас не было. Да и старики, к которым мы только и могли обратиться за помощью, водили пальцем по пожелтевшим листам: «…эс штейт ин посук…»

Еще учась в девятом классе, я выпросил у Вадика самоучитель иврита. Очень старый, переснятый на фотобумагу, он занимал целую обувную коробку. Страниц семьсот на полукартоне. И начал по нему заниматься. Большого эффекта от самостоятельных занятий не было, но какого‑то уровня я за год достиг.

Я много чем занимался в старших классах. Много читал, ходил в походы, увлекался поэзией (даже пробовал писать), бардовской песней, знал наизусть почти всего Галича и много чего Окуджавы, Высоцкого и других. В физматшколе нагрузки были большими и по основным предметам, и по дополнительным — матанализу, который шел как отдельный предмет, и по лабораторным работам по физике. Да еще Лина Давыдовна заставляла учить Пушкина наизусть… Увлекался театром и как зритель, и как участник различных драмстудий. Проводил немало времени с любимой девушкой…

Кроме того, я проводил по два‑три часа в день в вагонах московского метро. Вам приходилось спать стоя? А я однажды, возвращаясь домой от репетитора по математике, уснул в вагоне, прислонясь поясницей к торцу сиденья, стоя у открывающейся двери. Причем уснул так крепко, что проспал свою остановку и доехал до конечной, где меня разбудила «красная шапочка» — дежурная по станции…

Однажды, сидя в вагоне метро, я вдруг заметил, что мой сосед по сиденью читает ученическую тетрадь, исписанную еврейскими буквами. Я поднял на него глаза и спросил, не иврит ли это. Да, говорит. Он учитель иврита, проверяет домашнюю работу своего ученика. Я сначала подумал, что сплю и сейчас придет «красная шапочка» меня будить… А Дан, так звали моего нового знакомого, живет, оказывается, на соседней с моей станции метро и возьмет меня в группу, если я захочу. Я записал его телефон, но так и не позвонил ему. Слишком опасно все это…

Ходить на Горку я не боялся. Оттуда у меня уже был какой‑то круг еврейского общения. Я брал у «горочных» друзей книги «на почитать»: «Возвращение» профессора Брановера, «Это мой Б‑г» Германа Вука, «Я верю» Миши Шнейдера (кстати, как мне сказали, выпускника МИИТа) и Гриши Розенштейна, «Кузари»… кассеты с еврейскими песнями: Шломо Карлебаха, группы Леши Магарика. Книги были, разумеется, самиздатовскими.

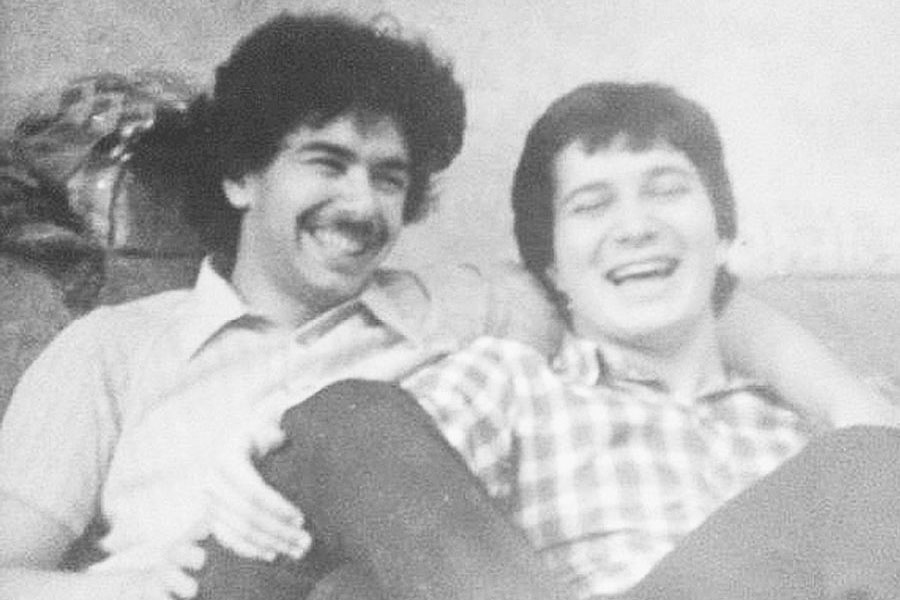

В 1979 году я впервые попал на фестиваль еврейской песни в Овражки. Был в восторге от этого глотка свободы. Здесь собирались сотни евреев. Приезжали семьями, с детьми. Преобладала молодежь. Проводились занятия по еврейской истории и культуре, рассказывали о праздниках, устраивали викторины. Пели песни под гитару и хором, на иврите и на идише. Для меня, любителя КСП, это особенно здорово! Тут я познакомился с Додиком Токарем, с которым мы дружили до его исчезновения в 1982 году. А в Овражки я ездил несколько раз до самого разгона осенью 1980‑го.

Любовь к еврейской музыке и пению сыграла особую роль в моем приобщении. Конечно, я выучивал все песни, что слышал в Овражках и на Горке. Это было нетрудно, ведь там всего по одной‑две фразы: «Ам Йисраэль хай» или «Яасэ шалом». Но уже попав внутрь синагоги, на службу, я был очарован красотой и мелодичностью еврейской молитвы. Мечта стать хорошим баал‑тфило, хазаном, овладела мною на многие годы. Только сравнительно недавно, лет десять назад я стал отказываться от предложений выйти к омуду (вести молитву) в пользу своих сыновей, которые молятся лучше.

Услышав однажды в Большом зале аллель в новомесячье в исполнении 90‑летнего шамеса реб Шлойме, я помчался к Вадику выпрашивать магнитофон «Грюндиг», вернулся в синагогу и стал приставать к старику с просьбой записать молитву на кассету.

— Что тебе записать? — спросил реб Шлойме.

— Спойте, пожалуйста, самые старые еврейские мелодии, которые вы знаете, — попросил я.

Мне казалось, что такой древний старик должен знать древние песни…

— Включай, — сказал он. — Самые давние дошедшие до нас нигуним — это пять разных кадишей, которые поют в Йом Кипур, они остаются неизменными со времен Второго храма…

Я потом много об этом думал: Второго храма! Две тысячи лет! Как мы можем это знать? Ведь ни звукозаписи, ни современной нотной грамоты не было. Я просто не знал тогда, с каким пиететом относятся ортодоксальные евреи к элементам службы, особенно в Йомим нойроим («Страшные дни»: Рош а‑Шона и Йом Кипур), никто не посмеет их менять. Да и в разных странах и общинах эти мелодии не отличаются…

Реб Шлойме записал мне полную кассету: кадиши, аллель, мусаф Рош‑Хойдеш, нигуним Алтер Ребе, «Лехо‑Дойди». Пел он легко, не напрягаясь, но очень эмоционально, вкладывая в это душу. С этим же «Грюндигом», спасибо папе Вадика, и свежими кассетами я приставал потом и к реб Липе Мешойреру — замечательному хазану, и к реб Мотлу Лифшицу, и к реб Меиру из Марьиной рощи, и от каждого из них получил хоть что‑нибудь. Реб Ишие Клейнберг учил меня петь хасидские нигуним, а реб Мотл давал записи Мойше Кусевицкого, своего любимого хазана.

Года два спустя старики стали иногда пускать меня, пацана, вести молитву. Будничную — в «Хейдр‑шейни». Один раз я что‑то напутал, и реб Гейче после того как я закончил, сказал мне, указав на шамеса (администратора) Малого зала Бориса Григорьевича Синайского: «Иди к нему, извинись, он обиделся…» Пришлось идти извиняться. У дедов ведь не поймешь, когда они шутят, а когда говорят всерьез. И субботнюю — в Марьиной роще. Это Ури Камышов замолвил за меня словечко у стариков, а он там имел авторитет.

Перелом в моем ликбезе произошел после поступления в институт. Вступительные экзамены позади, я уже не школьник и мог сам решать, чем мне заниматься. Круг моих еврейских знакомств рос. В Марьиной роще я познакомился с Илюшей Коганом. Первое, что он сделал, — сел рядом со мной на втором этаже шула (а ведь шул— это, дословно, школа) и прошел текст «Шма» дотошно, слово за словом, с переводом. Это произвело на меня впечатление: десятилетия спустя, занимаясь с сыном или имея собственный хедер, я сделал этот процесс центральным в учебе с 5–6‑летками.

Коган привел меня в дом Залмана и Ривки. Это замечательная семья московских интеллигентов, единственный сын которых Мойше пришел к соблюдению в 17‑летнем возрасте. Родители — художники. Сначала мама, беспокоясь о здоровье сына, перевела кухню на кошер. Отец с энтузиазмом погрузился в иудаизм. А потом их дом стал центром гостеприимства для десятков «вернувшихся». Мойше давал уроки Закона, Ривка готовила шабаты для многочисленных гостей, Залман занимался спортом (а он — подпольный сенсэй карате) с детьми из религиозных семей.

Тот же Илья предложил мне пойти в группу иврита Саши Барка. Там уже училась его мама Хиена Иосифовна. Плата символическая. Саша, в отличие от многих других морим, соблюдающий еврей, и иврит, который он преподавал, был нацелен больше на чтение и понимание религиозных текстов, хотя учебник «Элеф милим», кассеты «Дусихот», а также курс «Абет ушма» мы тоже учили.

Итак, у меня происходило движение от интереса к еврейству и игр в иудаизм к более или менее планомерной учебе. Но главное было впереди.

Моя бывшая одноклассница (класс у нас был из одних мальчишек, так что одноклассницами мы называли девчонок из параллельных классов), да, та самая, что говорила броху на апельсин, вышла замуж за религиозного парня Марика. Это была первая еврейская свадьба, на которой я присутствовал.

Все, как доктор прописал: хупа — чей‑то талес, который держат за углы четверо рослых ребят, невеста, покрытая фатой из марли. Мама жениха — биолог, мама невесты — химик, сейчас поймете, почему я это помню. Маленькая квартира в новостройках в Коньково. Месадер кидушин, ведущий церемонию, — реб Гейче Виленский, я его тогда, наверное, первый раз вблизи увидел. Образ хасидского цадика из прошлого. Длинная седая борода, пейсы, меховая шапка, глаза! Ему прислуживал шамес по имени Юдка. Очень грамотный, но безбородый молодой человек, по профессии фотограф. Церемонию обычно проводят, держа в руке кубок вина. Перед самым началом Юдка подошел к реб Гейче и сказал ему на ухо (я стоял вплотную):

— Реб Гейче, вина кошерного нет. Есть водка и есть чистый спирт. Что наливать?

— Ви мер градус, из мер кдушо! — ответил не задумываясь старец.

Ему принесли тонкостенный чайный стакан (двести пятьдесят граммов), и Юдка лично налил спирт из лабораторной бутыли до краев, с мениском. Ребе, с закрытыми глазами, нараспев, не торопясь (та еще картина!), произнес все тексты, сказал все семь благословений, дал невесте пригубить (девочке 18 лет, ей после дня поста, молодые же в день свадьбы постятся, просовывают под фату стакан спирта!), затем неспешно со смаком выпил стакан, после чего отдал его жениху, чтобы тот раздавил ногой под крики: «Мазл тов!» Больше я с той свадьбы ничего не помню — этот образ затмил все прочие…

Перед Песахом 1982 года я дал себе слово начать соблюдать шабос, перестать есть некошерное мясо и отказаться от хомеца. На шабос я уже несколько месяцев старался ходить в Марьину рощу, оставаясь там ночевать, с тем чтобы утром идти в институт (он через квартал). Но транспортом иногда пользовался. Имея форму МПС можно было с небольшим риском проходить в метро, не платя. На своей станции, «Сходненской», я просто в первый раз, проходя в форме, поинтересовался у контролерши, как ее зовут, а потом, заходя утром на станцию, тоже в форме, говорил: «Доброе утро, Валентина Сергеевна!» и ничего не предъявлял. На других станциях срабатывало даже без этого, кроме «Новослободской», где таких умников было слишком много…

Но с апреля я решил держать шабос без послаблений. На пасхальный седер меня пригласили к себе на дачу Марик с Ирой. Поскольку седеров два, условие было такое: первый я слушаю и учусь, а второй, на следующую ночь, провожу сам, для новой группы ребят. Дача была большая, и в двух комнатах накрывали столы для разных групп. Я привел с собой пару человек — одного со своего факультета, другого с «мостов и тоннелей». У них даже не было кип, и они надели на головы носовые платки, завязав по углам узелки. Можно себе представить, сколько молодоженам пришлось готовить на такое количество гостей на три дня праздников (первый день Песаха в тот год выпадал на четверг), сколько положить мацы, марора, сколько поставить вина (тут чистым спиртом было не отделаться) и сколько перемыть посуды… Зато я тогда научился проводить пасхальный седер, и для многих эти два седера были первыми в жизни.

Вскоре после Песаха я стал думать, как раздобыть тфилин. Привозных в Москве было крайне мало, у редких счастливчиков имелись тфилин, привезенные из‑за границы. Мне пришлось, по рекомендации одного учителя Торы, идти к московскому сойферу — писцу священных текстов. Им был реб Шолом Кременец. Когда‑то он работал ретушером в фотоателье, но однажды на него напали на улице хулиганы, избили его, и он получил травму глаз. Зрение начало стремительно ухудшаться. Тогда реб Шолом пошел к своему ребе — реб Аврому‑Иошуа‑Гешелу Тверскому, дер Махневкер, и пожаловался ему, что уже не в состоянии работать, а без работы не сможет прокормить семью. Ребе сказал, чтобы учился на сойфера. Но ведь сойферу необходимо еще лучшее зрение, чем ретушеру! Тем не менее реб Шолом не стал подвергать слова ребе сомнению, а начал учить софрус. И зрение стало восстанавливаться! Он проработал сойфером больше 20 лет уже после отъезда ребе в Бней‑Брак.

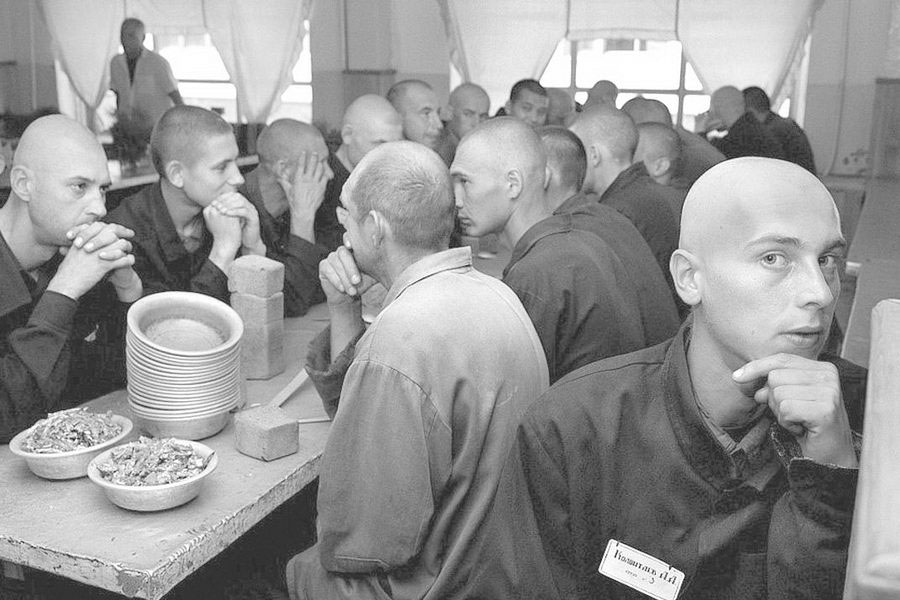

Я пришел к реб Шолому домой, он жил где‑то на «Соколе». У себя в мастерской на третьем этаже синагоги на улице Архипова он изготавливал тфилин, мезузы. Туда приносили негодные или оставшиеся от умерших людей тфилин, и реб Шолом их реставрировал: из 3–4 пар некошерных делал одну пару кошерных. Но молодых ребят принимать у себя в каморке не хотел — слишком на виду у стукачей. Дома же он дал мне тфилин и провел со мной курс молодого бойца — научил их накладывать, сматывать и рассказал о законах, связанных с ними. Реб Шолом был одним из первых стариков, вместе с реб Авромом Миллером, кто разговаривал со мной, желторотым, уважительно, терпеливо и обстоятельно объяснял мне то, что еврейский мальчик должен знать еще до бар мицвы. В отличие от многих других людей старшего поколения, он не смотрел на меня подозрительно, в его взгляде не читался вопрос: «А не засланный ли ты казачок?» Мне такое доверие очень импонировало. Хотя осуждать стариков нельзя. Они все, почти без исключения, прошли через тюрьмы и допросы с пристрастием. Отсидели, кто два, а кто и пятнадцать, и на мир и людей смотрели совсем другими, чем мы, глазами. Уж поверьте мне, теперь я и сам это знаю…

На праздник Швуойс я из Тушино, где жил с родителями, отправился в Марьину рощу пешком. Поход в один конец занял больше четырех часов, но я был опытным туристом и успел к началу молитвы. После кидуша в синагоге я пошел домой, а на второй день праздника повторил марш‑бросок по Волоколамке и Ленинградке, но уже дождался в шуле конца йом това.

Соблюдать кошер в Москве 1982 года было непросто, но, поверьте, никто из нас с голоду не помер. Мясо можно было достать только у реб Берла Торбочкина, менакера и мясника, в синагоге на улице Архипова. Но с мясом было много возни, его приходилось кошеровать самому, иметь мясную посуду, доску для высаливания, тазик для вымачивания и решетку для прокаливания печенки. Я, живя с родителями и двумя старшими сестрами, в проходной комнате, обрастал своим подпольным хозяйством. На подоконнике за моим письменным столом стояли электрическая плитка, бутыли с изюмным вином для кидуша, посуда. Родители терпели это с трудом.

Отец как инвалид войны получал к празникам ветеранские наборы, которые он называл «паек за пролитую кровь». В них кроме колбасы и прочей некошерной дребедени входили два килограмма гречки. Отец отдавал их мне, причем продолжал это делать и после того, как я женился. Гречка была дефицитом.

Перед Рош а‑Шона я купил на рынке аж трех живых петухов и привез их к бабушке на «Маяковскую». Петухи жили в ванной комнате (в коммунальной квартире!) несколько дней. Бабушку пришлось долго уговаривать. В канун Рош а‑Шона я отправился с ними к реб Мотлу — шойхету, после шхиты их какая‑то старушка за рубль с головы ощипала, и я торжественно отвез их к Соловьевым, куда был приглашен на праздники.

Майсы от Абраши

Майсы от Абраши