Согласен в даль, согласен в степь,

Скользнуть, исчезнуть, не проснуться –

Но дай хоть раз еще успеть

Остановиться, оглянуться.

Александр Аронов. «Остановиться, оглянуться…» (1960)

Огромная комната, разделенная надвое шкафами. По одну сторону – больная старая женщина в кровати, по другую – ее сын, молодой человек с внимательным взглядом и волосами до плеч. Я знаю, что это секретарь Маршака, что он ведет литературный кружок для одаренных детей. Он слушает мои стихи и читает мне стихи Евтушенко как пример истинной поэзии. Потом мы с отцом возвращаемся домой в сумерках по улице Горького на новеньком троллейбусе с узкими цветными окошками под крышей.

В воскресенье собрание литературного кружка. Красивые чистые дети пьют чай с конфетами и рассказывают, как они провели лето. Это чуждый мне мир. И возить меня еженедельно с Большой Черемушкинской на улицу Горького в свой единственный выходной мой папа не мог.

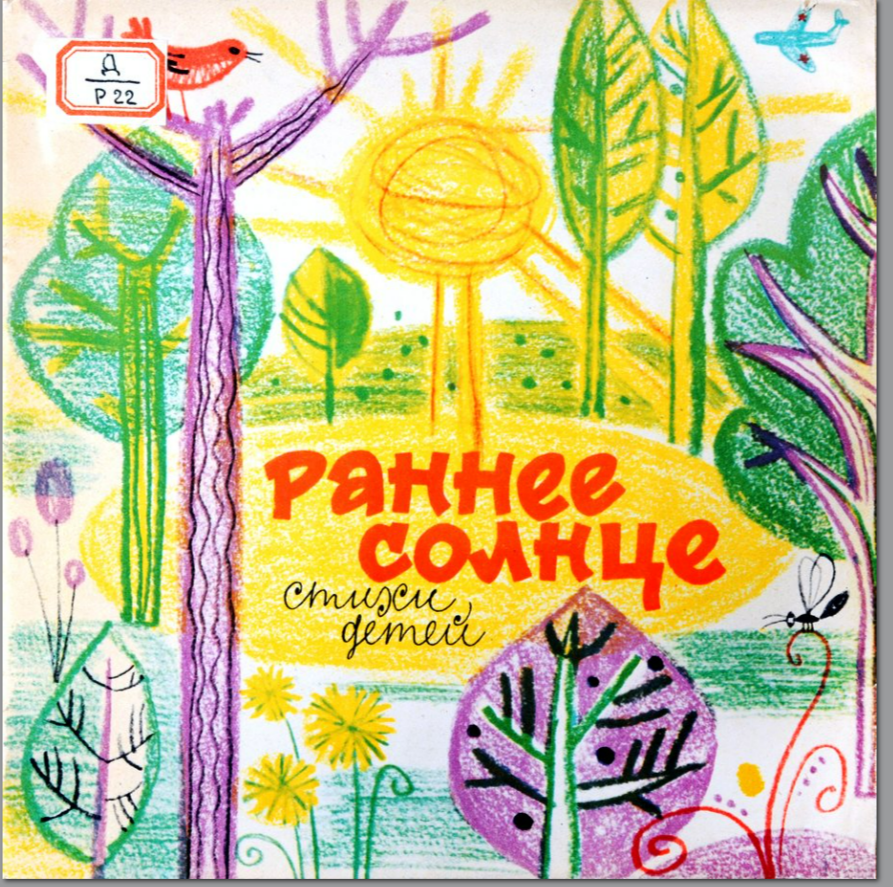

Прошло несколько лет, странный эпизод забылся. «Каково же было мое удивление» (как сказал бы литератор позапрошлого столетия), когда я увидел настоящую (!) книгу, озаглавленную следующим образом: «Раннее солнце. Стихи детей». Она вышла с предисловием Маршака и под редакцией Владимира Глоцера, того самого молодого человека, который принимал меня в разделенной надвое комнате. В списке авторов числился и «Аркадий Ковельман 8 лет», а среди стихов – мой «Парад»: «Бьют барабаны, // Гремят барабаны, // Красная площадь шумит. // Идут колонны, // Блестят погоны // У военных на плечах». Я хотел написать: «У военных на груди», поменяв «шумит» на «гудит», чтобы было в рифму, но не осмелился.

Остальные авторы были мне неизвестны, кроме разве что одного: «Костя Райкин 11 лет». «Все ли ребята, которые сочинили эти стихи, станут настоящими поэтами, сказать еще трудно. Но ясно одно: сейчас они настоящие поэты», – похвалил нас Маршак.

Владимира Иосифовича Глоцера вновь я встретил уже в нулевых на заседании клуба «Ковчег». Клуб казался продолжением кружка для одаренных детей: режиссеры, литературные критики и просто хорошие люди читали друг другу лекции, угощались и выезжали на природу, развивая в себе еврейскую идентичность. Я не узнал Глоцера среди участников, хотя он по-прежнему носил длинные волосы, а взгляд его из внимательного стал пронзительно острым.

Узнавание случилось позже, в Марьиной роще за пасхальной трапезой. Владимир Иосифович, как выяснилось, сразу разглядел меня в «Ковчеге», но виду не подал. И вообще, как положено наставнику, он «следил за моими успехами». С гордостью рассказывал мне о своем деде, казенном раввине города Винницы, и о своем замечательном сыне.

Долгие годы мне казалось, что Глоцер читал нам с отцом такие строки: «Любимая, спи… // Мы – на шаре земном, // свирепо летящем, // грозящем взорваться, – // и надо обняться, // чтоб вниз не сорваться, // а если сорваться – // сорваться вдвоем». Но это была аберрация памяти, подставившей любимые стихи на место забытых.

Стихотворение «Любимая, спи» написано много позже нашей тогдашней встречи, равно как и знаменитая поэма Евтушенко «Бабий Яр», иначе Владимир Иосифович обязательно прочел бы ее мне.

Я познакомился с этой поэмой сам и не испытал эстетического восторга, скорее отвращение и стыд. Мне не хотелось быть местечковым мальчиком, который «сапогом отброшенный бессилен» и молит погромщиков о пощаде. Но я знал, что этот мальчик я и есть, что здесь и сейчас в Москве всякое дерьмо может унизить и даже избить меня безнаказанно (это случалось раз от раза). Сокурснику моего отца по одесскому Политеху, сделавшему в Сибири успешную карьеру и заглянувшему к нам домой, я сказал, что поэма бездарна. «Да ты сам бездарен, дружок», – прозвучало в ответ.

Учительница английского, дама приятной, даже аристократической наружности, ставила мне на уроках заслуженную тройку и издевательски звала вундеркиндом. Я не отличался особыми успехами, но получил репутацию выскочки, поскольку всегда первым тянул руку на уроках литературы и истории. За моим детским выскакиванием стояла почтенная еврейская традиция. К ней принадлежали и Иисус, и Иосиф Флавий.

Об Иисусе рассказывал евангелист Лука: «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был двенадцати лет, пришли также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же, по окончании дней праздника, возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и матерь его. Но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в Храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их; все слушавшие его дивились разуму и ответам его» (Лк. 2:41- 47). Что до Иосифа Флавия, то он не упустил случая похвастаться: «Я же, воспитываясь вместе с братом Матфием (он был мне братом и по матери, и по отцу), много преуспевал в учении, отличаясь, как считали, памятью и разумением. Еще когда я был ребенком около 14 лет, меня все хвалили за любовь к книжности, так что первосвященники и старейшины города постоянно приходили, чтобы уточнить у меня что-нибудь из закона» («Моя жизнь» 2 (7–8)) . О тех, кто в более поздние времена, вопреки обычаю, в раннем детстве учили Талмуд и слыли гениями (гаонами), прежде чем кинуться в объятия европейской культуры, я уже и не говорю.

Когда я был в девятом классе, к нам в школу пришел поэт Александр Аронов. Он еще не написал «Когда горело гетто», но уже была знаменита его фраза «Остановиться, оглянуться».

Мы читали ему наши стихи. Я декламировал вирши про Франсуа Вийона, где особенно мне нравилась такая строчка: «Звезд рассыпаны караты». Вийон был не только великим поэтом, то и налетчиком, так что караты – мера веса драгоценных камней – приобретали двойной смысл. Их можно было украсть. После меня выступил юноша с простой фамилией, простой внешностью и простыми, но живыми метафорами. Автобус у него спешил, «спотыкаясь о собственные тормоза». Юноша был талантлив и не нуждался в показной эрудиции и ложной патетике. Я понял меру своей бездарности и навсегда перестал писать стихи. Это был кризис жанра, первый в моей жизни, но не последний.

«Снова кризис жанра», так Ильф и Петров назвали одну из глав своего романа «Золотой теленок» . Персонаж этой главы, старик Синицкий, пробавлялся выдумыванием шарад, ребусов и задачек-арифмоидов. Он почти что сочинил шараду на модное слово “индустриализация”: первый слог («индус») «сидит в чалме, он на востоке быть обязан», второй слог («три») «с цифрою как будто связан», с третьим и четвертым слогом («али-за») старик также справился: «В чалме сидит и третий слог, // Живет он тоже на востоке, // Четвертый слог поможет бог // Узнать, что это есть предлог», но на слоге «ция» – работа застопорилась. Старик и прежде мучился с «цией» в слове «теплофикация». Хуже всего – и на это Синицкому указала его внучка Зося – в шараду просочилось запретное слово, «бог»: «Ведь ты сам говорил, что в редакции не принимают теперь шарад с церковными выражениями».

Теперь, в пору «Великого перелома», такое не позволительно. Старика «идеология заела», он натолкнулся на стену, о которую позже бился головой Евтушенко: «…а что со стеной? // Ухмыляется, сволочь стена, – // лишь дворник на ней равнодушно меняет портреты…» Поэт кажется себе кораблем, «на котором все гибелью пахнет». С палубы прыгают осклизлые крысы, первыми садятся в лодки длинноногие гостьи, за ними – краснощекие юнги. Они молоды, им хочется жить. «И только талант // капитаном небритым и пьяным // на мостике мрачно стоит. // Капитан – капитаном» («Монолог американского поэта», 1967).

Пережил ли талант поэта зиму, наступившую сразу после Пражской весны? На всякий случай Евгений Александрович составил завещание: «Пусть надо мной – без рыданий – // просто напишут, по правде: // «Русский писатель. Раздавлен // русскими танками в Праге» («Танки идут по Праге», 1968).

Ровно об этом повесть Василия Аксенова «В поисках жанра» (1972). Пятнадцать фокусников и иллюзионистов, артистов жанра, переживающего кризис, собрались в горной кавказской долине, чтобы прямо здесь разбить «театрик без рампы и кулис». Они почти что собрали свое оборудование, когда «между скальных стен появилась и застыла на мгновение голова лавины. Как, черт возьми, она была безобразна! Мы все успели рассмотреть бессмысленно-глумливую, серую, чудовищно вздутую и нафаршированную камнями харю…» Много ли, мало ли времени прошло, но раздавленные лавиной артисты появились на поверхности ее бурой массы и нагие начали спускаться в другую долину, полную чудес.

Таковы поэты, извлекающие жанр из кризиса жанра, молчание облекающие в слова, умеющие жить после смерти. Они хотели бы, конечно, «…переиграть, // Остановиться, оглянуться // И никогда не умирать!». Но, раз уж придется быть раздавленными, то они умоляют Б-га: «…дай хоть раз еще успеть // Остановиться, оглянуться».

Ленинка

Кадиш