Когда Яш отправился в путь

Издательство «Книжники» готовит к публикации псевдоавтобиографический роман «Когда Яш отправился в путь» (1938) американского еврейского писателя и поэта Янкева Глатштейна (1896–1971). Написанный в преддверии Холокоста, этот роман является первой частью неоконченной трилогии. Вторая часть, «Когда Яш приехал», вышла в Нью‑Йорке в 1940 году. Третий роман должен был называться «Когда Яш вернулся», но, как впоследствии говорил сам Глатштейн, течение его трилогии было перекрыто войной. Предлагаем вниманию читателей «Лехаима» фрагменты романа.

Глава 3

I

Кроме старой девы с лимонно‑желтым лицом, которая нервозно курила сигарету за сигаретой и носилась по палубе как угорелая, будто боялась, что поймают и изнасилуют, да нескольких хронических одиночек, которые разве что резко бросят «Здрасьте!», сразу давая понять, что «большего от нас не дождетесь, и нам от вас ничего не надо», все уже перезнакомились и разбились на группки. Люди выдвинули антенны, и каждый настроился на нужную волну. Кого‑то объединили карты, кого‑то разговор. Прирожденные рассказчики получили профессиональных и терпеливых слушателей, заядлые спорщики отыскали оппонентов, готовых дискутировать на ту же тему, агрессивные женщины нашли скромных мужчин, а настойчивые мужчины, склонные к романтике и серенадам, приобрели застенчивых, тихих женщин, говорящих глазами и легко впадающих в блаженное, сладковатое оцепенение, — их корабль идет в никуда и никогда не причалит.

И после инстинктивного отбора и выбора осталось только немного выбракованных особей обоего пола, которые за неимением лучшего на всю поездку прилепились друг к другу.

Уединившись от всех и вся, шагает туда‑сюда по палубе богатый фабрикант, производитель готового платья. Даже дочь, которая сопровождает его в поездке, не смеет приблизиться к отцу. Врач отказал ему в праве на жизнь, точно сказал, сколько он еще протянет, и мануфактурщик решил, что должен позволить себе последний морской круиз.

Но на океан он смотрит с удивлением и неприязнью, как еврей, придя на ташлих , смотрит на грязную речку. Фабрикант ненавидит океан и при каждом взгляде на воду харкает с наслаждением, будто в лицо врагу.

Ему ужасно досадно, что его уже поджидает смерть. Он ее не боится, по лицу не скажешь, что он прощается с жизнью, что он опечален, что в морщинах на лбу проступает тоска и хотя бы тень доброты и покорности судьбе, как бывает у людей, которые знают, что их дни сочтены; обычно такие люди становятся мягче, стараются поскорее выбросить балласт дурных качеств. Но на багровой роже фабриканта не видно ничего подобного, просто он в бешенстве, что должен помереть, когда морально еще не готов расстаться с жизнью.

Как дала понять его дочь, он всегда был тот еще чревоугодник и сластолюбец. Никогда не упускал случая получить удовольствие, готов был наслаждаться всем, от колбаски со стаканчиком абсента в румынском кабачке до девушек‑манекенщиц с его фабрики, тех, что крутились на каблуках, примеряя платья, из‑за которых он доводил закройщиков до белого каления. А теперь он должен оставить все это другим. Другие будут смеяться, петь, танцевать, заниматься любовью, а он — в земле лежать. Смерть он воспринимал как личное оскорбление. У него всегда были подчиненные, на которых он срывал злость, а теперь он чувствовал себя как собака на цепи.

Пассажиры старались на него не смотреть: стоило встретиться с ним взглядом, как он тут же высовывал язык, а веселые, беззаботные парочки и вовсе выводили его из себя, и он орал им в лицо: «Тьфу, sons of bitches! Пошли в задницу!»

Хорошо еще, что этот бешеный кандидат в покойники больше лежал у себя в каюте и редко высовывал нос на палубу, потому как не раз юные рыцари хотели выкинуть его за борт, чтобы защитить честь своих оскорбленных и напуганных дам.

И как среди пассажиров были те, кто прячется в раковину, словно моллюск, так были и другие, с врожденными способностями к общению. В Америке это называется mixer , именно таким оказался мой датский друг. Дня не прошло, как он уже знал всех, а все знали его. Он быстро запомнил биографии всех на пароходе, выучил наизусть все личные комедии и трагедии. Даже стал чуть‑чуть сватом: помог сойтись друг с другом нескольким нелюдимым пассажирам и пассажиркам. Он любит, когда шумно и весело.

Он так умело сводил людей друг с другом, что они точно не расстанутся до конца поездки. И однажды он подошел ко мне и заявил, что мне ужасно повезло: у него есть для меня потрясающая находка — русский, настоящий русский. Они сидят за одним столом. Датчанин всегда считал, что русский с евреем почти братья.

И этот русский, Хажев, тоже мне обрадовался. Похоже, он устал от слишком деятельного датчанина, чужого человека из чужого мира, хотя датско‑американский учитель и любил поговорить о социализме и великом русском эксперименте. Датчанин тоже был доволен. У него и так дел полно, столько людей вокруг, невозможно каждому уделять много внимания, а пристроить надо всех. Ну вот, пристроил и откланялся.

Но, главное, от радикализма и социализма он отошел уже на миллион световых лет и о русском эксперименте рассуждал, как сказали бы в Америке, только чтобы разговор поддержать.

Во мне Хажев сразу почувствовал родственную душу. Через минуту он уже смотрел на меня с полным доверием в теплых, маленьких калмыковатых глазах.

Я никогда не был ни в старой России, ни в теперешней, новорожденной. Русских я хорошо знал по своему русифицированному городу в Польше: собор, православные попы с расчесанными бородами, учителя русской гимназии, чиновники, но с первого взгляда было ясно, что Хажев — русский нового типа, новый человек.

Но не потому, что он в кого‑то переродился или американизировался за три года в Корнеллском университете, где учился на инженера‑электрика. Америка несильно его изменила, английские слова он перекатывал во рту языком, как камешки, и часто вынужден был прибегнуть к помощи родного слова, русского, когда своим английским языком сам загонял себя в угол.

Домой он возвращался с радостью. И особенно радовался, что сумел выполнить свой «четырехлетний план» за три года, чем сэкономил советскому правительству расходы.

Причем расходы немалые, дай бог таких денег всем бедным студентам всех народов. Советское правительство оплачивало ему учебу и еще давало сто пятьдесят долларов в месяц стипендии. С такими деньгами студент будет жить по‑графски. Кроме того, правительство содержало его жену с двумя детьми все время, пока он учился в Америке. Теперь его страна ждет его. Он горд, что возвращается домой не только с дипломом (бумажка — это не главное), но со знаниями. Со знаниями, которые он сразу же начнет применять для строительства новой жизни в СССР. Хажев горд: он покажет, что деньги на него потратили не зря.

Он основательно посмотрел Америку. Видел заводы Форда, «Дженерал электрик» и другие образцы развитой индустрии и развитого капитализма. У Хажева для Америки много добрых, теплых слов, но он не согласился бы остаться у нас ни за какие деньги, потому что…

В разговоре он очень осторожен. Тактичен, как дипломат. Он уезжает, он благодарен Америке за образование, как же он будет говорить о ней плохо? Он считает себя послом советского правительства в дружественной державе. Как же он может неосторожным словом поставить свою страну в неловкое положение?

Хажев шикарно одет и везет из Америки несколько фотоаппаратов, несколько костюмов, несколько пар обуви, пишущую машинку, граммофон и…

Он хочет поскорей оказаться дома.

— Понимаете, — рассказывает он мне, — мой старший сын немой от рождения. Когда я уезжал, ему было пять лет, и он за всю жизнь ни слова не сказал. Сидит тихонько, нежно смотрит на всех и молчит так грустно, что сердце кровью обливается. Он в дядю пошел, тот тоже немой был, тонко чувствующий, с врожденным чувством прекрасного. Дядя никогда не издавал каких‑то невнятных звуков, как обычно немые делают. Он руками говорил, причем без лишних движений, лаконично, если можно так выразиться. И сын тоже сидел и молчал, как жирафенок.

Но пару лет назад с ребенком начали работать крупнейшие советские ученые, профессора. Пока они научили его произносить только одно слово — папа! И скоро, вернувшись домой, он услышит это слово своими ушами. Неужели он доживет до такого счастья? Вы себе не представляете, какая это радость: Миша скажет «папа»! До сих пор он говорил глазами — видели бы вы эту агонию! — губами, руками, а теперь скажет по‑настоящему.

Он рассказывает, а слезы так и текут: чисто русская сентиментальная манера.

И в его рассказе — не только отцовская любовь к ребенку, но и сыновняя любовь к родине, к стране, где такие замечательные профессора, буквально творящие чудеса в области медицины и хирургии.

Его отец, крестьянин, всегда был революционером, хотя едва умел читать и писать. Он прекрасно знал, что значит «рабочий», «крестьянин» и что такое царский кнут. Не раз сидел в тюрьме, из‑за этого теперь, к восьмидесяти годам, полупарализован. Правительство платит ему пенсию, и он каждый день плачет, плачет от счастья, что дожил до такого времени. Видели бы вы, как отец радовался, что я пошел в университет, что с утра до вечера сижу над книгами, занимаюсь. Бывало, пропустит стаканчик, схватит со стола тяжелый учебник физики или химии и прикажет: «А ну‑ка, Вася, читай! Посмотрим, как сыну мужика наука дается!» И я читал ему, читал целыми абзацами, и он, крестьянин, еще не до конца изживший в себе религиозные предрассудки, прислушивался к чудны́м, непонятным словам и всхлипывал: «Слава те господи! Слава те господи!»

Мать читать и писать не умеет. Всю жизнь она тяжело трудилась, у нее всегда были опухшие, красные руки, толстые, опухшие ноги и опухшие от слез глаза. Сколько она плакала, когда отец в тюрьме сидел, когда дети болели и в доме куска черного хлеба не было!

Но это, как он выражается, антецеденты. А теперь его страна распахнула перед ним, крестьянским сыном, все двери. Разумеется, он благодарен. Кем бы он был при царе? Ничтожнейшей, мельчайшей пылинкой, грязью под ногами. А советская власть сделала его студентом, доверила ему, послала учиться. Лишь бы ему хватило полученных знаний, чтобы приложить голову и руки к строительству новой страны, которая станет примером для всего мира, и новой жизни для будущих поколений.

Почему же он не должен быть благодарен всей душой? Но тут не только его эгоцентризм. Новая жизнь в его стране наступает для всех. Пока многим, многим, многим, целым миллионам людей очень тяжело, но уже повсюду видны приметы светлого будущего.

Он начинает перечислять достоинства Советского Союза. Хажев очень умен и крайне осторожно выбирает именно те достоинства, которые подчеркивают недостатки Америки: не может же он ругать ее в открытую.

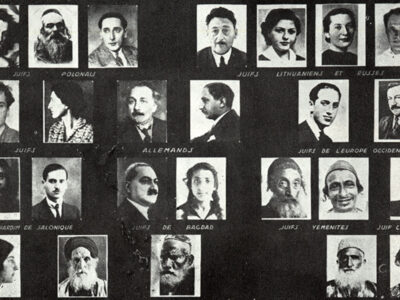

Он говорит: не только мы, потомственные крестьяне, должны быть благодарны. Евреи вообще должны плясать от радости. Да, плясать! Ведь чем были евреи до революции? Ничем. А чем стали? Всем! Как и остальные граждане страны.

Он рассказывает все это не как гой, который хочет объясниться евреям в любви. Ничего подобного. Просто он счастлив, что Советский Союз покончил с чудовищной, жесточайшей несправедливостью. Хажев прекрасно осведомлен о жизни советских евреев, он знает о еврейских школах, еврейских колхозах, еврейских писателях, он в восторге от еврейского камерного театра. Эти подробности для Хажева не просто курьезы, как для гоя, забежавшего в синагогу послушать еврейское пение, но он каталогизирует их как великие достижения его страны.

Ему тридцать четыре. Он среднего роста, у него типично славянское лицо, крестьянские руки, крестьянские серые глаза, но каждая черточка облагорожена. Как мужицкое лицо Горького, за годы приобретшее рафинированную утонченность. У Хажева умные глаза, подернутые истинно русской печалью. Теплые глаза.

Теплота! Вот верное слово. От Хажева веет теплотой. Он говорит со мной по‑доброму, как может только здоровый, цельный человек. Рассказывает и рассказывает. Хочет во всех подробностях описать мне свою страну, которую он, кстати, изъездил вдоль и поперек. И если он в то же время иногда с сожалением вставляет замечания о еще не изжитых недостатках, то делает это так наивно, что мне и в голову не приходит огорчить его, обратив на это внимание, настолько добродушно и доверчиво он рассказывает.

Только раз, мимоходом, он упомянул «Вождя», причем без всяких дежурных славословий. Его интересовало, искренне интересовало все великое и значительное. Просто беда, говорит он с почти крестьянской наивностью, что другие страны не следуют нашему примеру.

После такой ненавязчивой пропаганды он сообщает, что на пароходе немало его соотечественников. Все едут домой.

Он кивает в угол палубы, на даму в шезлонге. Она сидит, вытянув ноги. Не очень‑то изящные ножки, слишком полные, но, несомненно, женственные, будто Создатель, проявив немалое мастерство, показал, что и неидеальные формы могут быть чрезвычайно соблазнительны.

У ног этой довольно привлекательной дамы расположились несколько молодых людей. Смотрят на нее снизу вверх в самой что ни на есть надсоновской старомодной манере.

Дама — единственная на пароходе, кто кокетничает с морской болезнью. Днем и ночью погода прекрасная, каждый вдох — глоток здоровья, но дама неважно себя чувствует. Страдают ее черные как смоль волосы, расчесанные на пробор, страдают ее еврейские глаза, ее полные, чуть распухшие губы. Вокруг нее целая толпа молодых русских, и дама старается не показывать, что ей дурно, но она страдает.

Парни смотрят на нее снизу вверх и состязаются в галантности и красноречии. Призывают на помощь строки Лермонтова, Пушкина, Некрасова, Маяковского и Есенина, и русско‑еврейской даме приятно, необыкновенно приятно. Она не слишком красива, не слишком молода, но за ней ухаживают, как за королевой. Она убаюкана морской болезнью, и кавалеры наперегонки стараются ей услужить. Тут хватает свободных женщин покрасивее, но русским парням любо, когда с женских губ слетает русское слово — на английском пароходе, в чуждой атмосфере!

— Ребята, отведите мечтательные взгляды от прекраснейшей Сони Яковлевны, обратите внимание на этого джентльмена, — говорит Хажев, указывая на меня театральным жестом. — Познакомьтесь!

Симпатичный парень с соломенными волосами, крупным русским ртом и шаляпинским баритоном, глубоким, как звук виолончели, и второй, с глуповатой физиономией, но удивительно веселыми, добрыми глазами, и третий, в берете, очень беспокойный, подвижный, и четвертый, с чуть сутулой, как у студента, спиной и серьезным, как у студента, лицом, — все встают как по команде. Соня Яковлевна подает мне ручку — мгновенная метаморфоза из почтенной домохозяйки в манерную кокетку. Минуты не прошло, и я уже свой человек в этой маленькой советской колонии на пароходе.

— Пожалуйста, — чудесным баритоном приглашает меня блондин, самый русский в их русской компании.

Его раскованность, уверенная речь и блестящие умозаключения напомнили мне Базарова, Санина с его наивными рассуждениями об эмансипации и десятки прочих героев, порожденных не столько русской действительностью, сколько стараниями русских литераторов: сначала создавали героя, потом целое поколение русских интеллигентов воспитывало себя по его образцу. И все же блондин с его голосом соборного колокола представлял собою новый вид интеллигента, продукт нового времени, обладая при этом всеми качествами не продукта, а оригинала. Он великолепно разбирался в политических и экономических вопросах. Его товарищи явно благоговели перед его диалектикой, его новым, советским мышлением и знаниями в самых разных областях. Когда кто‑нибудь из его друзей запинается, делает ошибку, он добродушно перебивает.

Мы бы не так поступили, товарищи, или мы бы поступили так‑то и так‑то, если бы возникла такая‑то дилемма, теоретизирует он, постепенно подводя к нужному выводу.

Он и еще двое из их группы провели в Америке всего полтора месяца, они как электротехники ездили в командировку на американские заводы и фабрики. За шесть недель многое увидели и многому научились. Четвертый, с глуповатым лицом, у себя на заводе выиграл в лотерею годовой отпуск и путевку в кругосветное путешествие. Во всех концах света побывал и теперь возвращается на родной завод.

И странно, что этот рабочий, литейщик с огромными натруженными руками, тоже интересуется экономикой. Легко и непринужденно он забирается в экономические дебри. Сухие, скучные вопросы звучат у него живо и весело. Ясно, что политические и экономические проблемы для советской молодежи не только суровая действительность, но и спорт. Развлечение наподобие кроссворда. Они жонглируют земным шариком, точно знают, кого надо погладить, а кого пнуть хорошенько. Каждый советский юноша считает себя представителем своей страны, и он прекрасно обучен, как дать отпор неверующему.

Эти четверо, недолго пробывшие в Америке, не так сдержанны, как их товарищ Хажев. Они смелей критикуют американские нравы, правда, всегда с оговоркой: «Мы не беремся вам (то есть мне, американцу) советовать, как жить, но…»

И дальше следуют несколько «но» о том, какая у нас грязь в развлекательных заведениях, театрах, на улицах. Насвинячено, окурки валяются. То ли дело советский театр! Рабочий идет в театр, как раньше в храм ходили. Образцовая чистота!

— Вы встречались с американскими коммунистическими деятелями, были в Америке на коммунистических митингах?

Тотальное отступление. Почти с ужасом — выкрикивают все разом, вторя звенящим словам блондина:

— Нет! Что нам там делать? Мы советские граждане, в Америке мы гости, об американском коммунистическом движении ничего не знаем. Так, слышали немного.

Всеобщий вздох облегчения. Они поступили, как подобает поступать советским полпредам по отношению к чужой, но дружественной стране.

— Соня Яковлевна, — добавляют уже спокойнее, — наверное, может что‑нибудь рассказать об американском коммунистическом движении.

Соня прожила в Америке двенадцать лет. Ее муж два года назад вернулся в Советский Союз, где получил ответственную должность. Теперь Соня Яковлевна тоже едет туда насовсем, и едет с радостью, ведь она сохранила в Америке всю свою русскость: имя, отчество, а также свой одесский, не слишком правильный, но сочный русский язык с еврейским «р».

Я приглашаю их к себе в каюту немного выпить. У меня там, говорю, несколько бутылок, с которыми мне в одиночку не справиться. Все молча смотрят на парня с соломенными волосами. Советскому человеку не к лицу пускаться в пьяные разговоры с иностранцем.

Блондин смущенно смеется. Глаза вспыхивают, и он слегка прикрывает их, раздумывая, соглашаться ли на выпивку. Очень мило, очень по‑русски. Бес‑искуситель и советская диалектика идут на компромисс, и парень изрекает:

— Немножечко!

И отмеряет на пальцах, насколько именно немножечко.

Мы все идем ко мне, даже больная Соня Яковлевна. Блондин каждому наливает «немножечко», и каюта наполняется задорными советскими песнями.

II

И когда они так поют, и когда блондин пускается в пляс с грузной Соней Яковлевной в моей тесной каюте, и когда они приносят граммофончик и пластинки с русскими плясовыми, которые оканчиваются визгом, как крещендо фельдфебеля, ведущего новобранцев в баню, визгом, который означает, что песенка спета и теперь хоть помирай, ложись и навечно закрывай глаза от наслаждения, и когда в дверях показываются головы любопытных и невозмутимых американцев, которые смотрят на нашу гулянку, как на оргию дружественных каннибалов, и когда подогретое алкоголем веселье, хрип граммофона, пьяноватый смех Сони Яковлевны, единственной женщины среди мужчин, и мужская, почти гомосексуальная дружба выплескиваются из каюты на простор, — я говорю себе: вот это оно.

Вот это оно, без вопросительного или восклицательного знака, но с пьяным равнодушием и без всяких задних мыслей, потому что я и сам слегка набрался.

Вот это оно, говорю я себе. Это новое, веселое, здоровое поколение материалистической романтики. Это результат победы, реющих знамен, баррикад, борьбы, борьбы, борьбы, революций и коммун. Это песнь достижения.

Что я сижу здесь с победителями, достигшими великой цели, не первый шаг с моей стороны. Меня вели сюда все революции и книги, и все имена мучеников‑революционеров, и все пролетарские догмы, и все татуировки на детском мозгу, что мой город тоже боролся, страдал и помогал сбросить Николашку.

Братья и сестры, поднимемся дружно.

Царя Николашку к чертям скинуть нужно.

Ой, ой, беги, городовой.

Самодержца из России долой!

Этой «русской» революционной песенкой, которую украдкой мычали все сознательные портнихи, столяры, токари, кожевники, мясники, сапожники и их подмастерья, я дразнил своего деда. Это была моя детская революция, бунт против его страха. «Дать бы ему по заднице (дед позволял себе такие словечки, когда сильно сердился), из‑за этого негодника нас всех в Симбирь сошлют».

А я как ни в чем не бывало напевал песенку, организуя на «борьбу» младшего брата. Он младше на два года, и тогда он едва мог выговорить слово «самодевжец».

Мне самому тогда было лет пять‑шесть. И друзья такие же: сопливые носы, полы рубашек торчат сзади, как хвосты, на головах маленькие еврейские шапочки. Мы еще нетвердо стояли на ногах, толкались, качались, падали, когда играли во дворе в царя. Наверно, мы здорово смахивали на стаю пингвинов.

Ни в коем случае не претендую на звание революционера со стажем, но уже тогда я знал, что замок, то есть тюрьма, которую можно увидеть чуть ли не из любой точки города, зарезервирована не только для воров. Перед ней днем и ночью шагали туда‑сюда злющие солдаты с ружьями наизготовку, шагали и стерегли. Тюрьма нависала над еврейскими улицами, над синагогой, и евреи шли на молитву в страхе перед властями, потому что с горы всегда глазели дула солдатских ружей.

А у подножья горы стояла табачная фабрика Красуцкого, где работали измученные, сгорбленные, вечно кашляющие здехлаки , но между фабрикой и тюрьмой, особенно ее отделением для политических, была связующая нить.

Эта нить — дочь Красуцких. Она прихрамывала, носила очки, у нее были еврейские черты лица и серьезные глаза. Ранним утром она выходила на крыльцо и бесстрашно переговаривалась с арестантскими головами в зарешеченных окошках.

Что я знал о революции? Мой дед блестяще рассказывал о восстании, о Береке Йоселевиче и еврейских шинкарях, которые прятали поляков. Вспоминал известную шутку о том, как паны благодарили евреев: вылезает поляк из‑за печки, где он прятался, подкручивает усы и орет жиду: «Здеймий капелюш!»

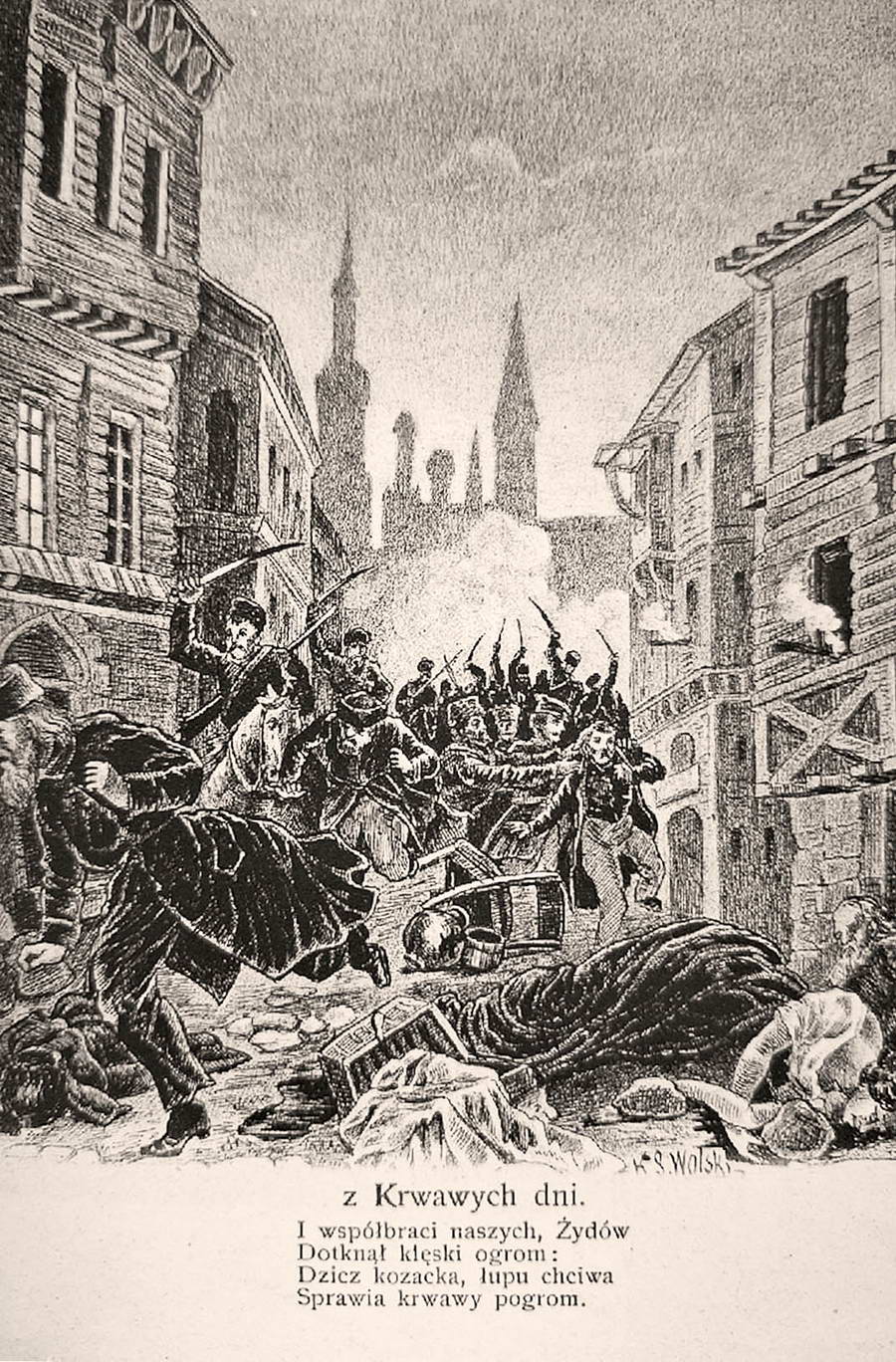

Дед, суровый реалист, рассказывал, что, когда казаки захватывали повстанца, они отрезали ему самый важный орган и учтиво подносили его к лицу пленного: «Курите, пожалуйста!» Дед знал множество историй о герилье в густых польских лесах, беспощадной, непримиримой, о виселицах, пиках, кинжалах и казачьих нагайках.

Первые шаги революции. Не в богатом Краковском предместье, а на кривых, испуганных еврейских улочках вдруг раздавалось пение. Державшиеся на соплях дощатые лачуги вздрагивали, но оставались безучастны и тихи.

Знали, что это значит. Боялись даже из окна выглянуть, прятались под одеяло. Знали: улицу захватили революционеры. Скоро примчатся власти, и все кончится. Но сейчас по улице шагает ППС : рабочие металлургического завода, где льют тяжелые гири, рабочие кирпичных и сахарных заводов держат в руках факелы, несут красное знамя и поют:

На баррикады! На баррикады!

Час битвы близок, вставай, народ!

Социализма стяг цвета крови.

Дала коммуна тот цвет зари.

Сначала идут неторопливо, потом прибавляют шагу, факелы отражаются в окнах. Вдруг становится тихо. Напряженная тишина вопит от страха, и вдруг — топот горячих, свирепых казацких лошадок. Но слишком поздно.

Казаки, злые, что опоздали, изливают свой гнев стрельбой. Выстрелы вонзаются в еврейскую ночь, как раскаленные гвозди.

Однажды, вечером Девятого ава , революционеры, в очередной раз захотев продемонстрировать свое мужество, двинулись с красным знаменем прямо через синагогальный двор. Тут же налетели казаки с арапниками. Синагогу быстро заперли изнутри. Часа два мы слышали, как казаки рыщут под стенами, словно псы, но вломиться в синагогу они так и не решились. А мы побоялись выйти и, прочитав Плач Иеремии, остались в синагоге на всю ночь.

Вот это было настоящее Девятое ава. Мы прямо‑таки сами пережили разрушение Храма. Свечи догорели. Кантор примостился на ступеньке перед ковчегом со свитками Торы. Я неудобно сидел на перевернутой конторке и сучил ногами: огромное удовольствие, когда блохи щекочут пятки и пытаются залезть в чулки, чтобы добраться до моего нежного детского тела.

Посреди синагоги качается тень люстры — огромная, страшная — туда‑сюда, как висельник. В мозгу путаются отрывистые ноты театрально‑печального «Эли Циойн веорего» , только что допетого кантором и всеми прихожанами.

Ужасно хотелось есть, и я думал про голод, который был перед разрушением Храма. Тогда родители варили и ели собственных детей. Мы в осаде, снаружи шныряют убийцы — подручные императора Тита, а здесь на меня сейчас набросятся и сожрут. Я с опаской поглядывал на отца, который прикорнул рядом и, не просыпаясь, слабой рукой поглаживал меня по голове.

Точно не помню, что это был за погром — кишиневский, белостокский или еще какая‑то кровавая баня. Отец принес домой газету. Он так горько рыдал, что вслед за ним расплакались все: мама, мой брат, даже немая служанка тихонько подвывала, но только не я. Мое сердце всегда каменело, когда доходило до слез. Я смотрел на фотографии в черных рамках, на заголовок «Святые мученики» и думал о десяти казненных мудрецах , как с них сдирали мясо железными гребнями. Мертвый шамес со свитком Торы в руках, мертвые дети с остекленевшими глазами, разорванные святые книги. К тому времени я уже нащупал блуждающими мыслями суть еврейской революции. По одну сторону — Николай и еврейские погромы, по другую — парни в синих, черных и красных рубахах, пояса с кистями. И эти рубахи хотят скинуть Николая с трона.

Николашку я представлял себе как египетского фараона: восседает на троне, и что ни слово, то новый закон против евреев. В одной руке тяжелый золотой скипетр, в другой — золотая плеть, как у царя Артаксеркса, и вместо бани он купается в еврейской крови. Сидит он вот так, придумывает очередной указ, и вдруг вихрем врываются рыжий Янкл и рябой слесарь Йосл, без церемоний хватают его императорское величество и воздают ему честь: получай по заслугам, Николашка! Пошел вон, адойни мелех , поцарствовал — и хватит! Пинком с трона, всаживают в Николашку несколько пуль, трижды плюют ему в лицо и выкрикивают: «Вот тебе за еврейскую кровь, тобой пролитую!» А потом ставят флагшток, взвизгивает пружина, выстреливает красное знамя, и над всей Россией раздается:

Ой, ой, беги, городовой.

Самодержца из России долой!

Но все‑таки однажды, когда синие, черные и красные рубахи ворвались в синагогу и начали богохульствовать, как потом объяснил наш меламед, у меня сердце сжалось. Против Николая — это понятно, но против еврейского Б‑га? Он‑то в чем провинился? Ведь это рвут и топчут ногами Его свитки Торы, убивают Его евреев, это Он со Своим народом пребывает в изгнании и ни одной радостной минуты не знает, разве только в Симхас‑Тойру . Что можно иметь к такому Б‑гу?

Мой еврейский Б‑г выглядел точь‑в‑точь как люблинский ребе Авремеле Эйгер, худощавый старец с длинной белой бородой: белые чулки, белые туфли, тихий голос. Человек, который и денег‑то в глаза не видел. Приношений не берет, по понедельникам и четвергам постится, круглый год перебивается с хлеба на воду и оплакивает еврейские горести. Так выглядел мой несчастный, гонимый детский Б‑г. Что можно иметь к такому Б‑гу, который каждый день, каждый час мечтает освободить Свой народ, но слишком слаб, чтобы привести Мессию?

Это был Пурим , когда рубахи ворвались в синагогу Магарама , заперли дверь, и их представитель, парень с длинными черными волосами, взобрался на биму и начал речь: «Товарищи и граждане, сегодня Пурим, сегодня, как вам внушают, произошло чудо, сегодня, как вам рассказывают, Бог, черт бы его побрал, спас евреев от погрома…»

— Вон с бимы, негодяй, отступник, разрази тебя гром, вон с бимы, чтоб твои кости сгнили! — разнесся по синагоге мощный голос коэна Мойшеле Глискера (страшен он становился в гневе, и лицо его багровело, как петушиный гребень).

Вон с бимы — и не помогли рубахам угрозы, что изобьют его до смерти, что застрелят на месте. Подошли вплотную, даже волыну в лицо сунули, а коэн все кричал, пылая гневом: «Вон с бимы!»

Я не виноват, что в этой борьбе революционных ораторов против Б‑га, а Мойшеле Глискера против революции (а революция, значит, против Николая, проливающего еврейскую кровь) я встал на сторону Мойшеле. Он был для меня героем, Маттафией — в руке меч, на устах клич: «Кто за Б‑га — за мной!» Я стоял рядом с ним, как маленький маккавейчик, и «мы» сражались за Б‑га, который не может и не будет сражаться за Себя, потому что Он слабый и милосердный — тень, которая только сидит, накрывшись талесом, и плачет.

До сих пор терпеть не могу, когда выступают против Б‑га. Сколько сам себе ни повторял сакральную фразу, что религия — опиум для народа, ничего не помогает. Я чувствую себя глубоко оскорбленным, когда начинают трогать грязными лапами беспомощную доброту, и так еле заметную в жестокой мистерии, именуемой жизнью. Уверен, что моих детей это не будет волновать, потому что они никогда не знали Авремеле Эйгера или тихого, благородного люблинского раввина Гилеля Лифшица. Не слышали, как он тихо читает в синагоге проповедь, вздыхая на каждом слове, или охрипшим от слез голосом суфлирует моему дяде Хилу‑Ошеру, который, трубя в рог, заканчивает каждую трель каденцией и вкладывает в трубление столько боли, сколько никто другой в жизни не сможет.

И все‑таки я чувствовал, что в городе появилась новая сила. До тех пор главной силой тут были блатные, те ребята, что могут и ножиком пырнуть. Авремеле Роцер, Мордхеле Бейнкарт в лаковых туфлях и прочие лихие парни. Они сказали — считай, сделали, они пригрозили — считай, ты покойник. Когда они избивали проститутку, а та вопила благим матом: «Люди добрые, помогите!», люди добрые только шаг ускоряли, потому что с такими лучше не связываться и пройти мимо, будто все в порядке.

Но когда явились рубашки, блатные стушевались. Однажды я видел, как бундовцы бьют вора, который вытащил у бедной прислуги кошелек. Били и кричали: «Отдавай!», а у вора юшка текла. Все вернул до последнего гроша, и только когда девушка с натруженными, сморщенными, как мороженое яблоко, руками сказала: «Хватит!», вора отпустили.

Вот она, новая сила, которая тоже бьет, да не так. Бьет во имя идеала. В другой раз меня потрясло, когда новая сила пришла к Эле Тобу. Эля заупрямился, отказался повышать плату поденщикам, и его застрелили.

На похоронах рыдали все от мала до велика. Эля Тоб был портной, далеко не богач, по сравнению с наказанием его преступление перед рабочими показалось мне ничтожным, когда я увидел на еврейской улице черный ящик. Элина жена рвала на себе волосы, дети плакали, ученики талмуд торы пели «Цедек лефонов егалейх» . Я все взвесил на своих детских весах, и что‑то не сошлось.

Смерть Эли Тоба нагнала страху на весь город. Впервые почувствовали: пусть есть такая штука, как еврейский народ, у которого общие интересы, который сообща просит у Б‑га удачи или хотя бы милости и утешения, но есть и две армии — рабочие и хозяева. Это был первый в городе выстрел классовой борьбы.

Теперь рабочие пели свои песни весело и гордо. И каждый раз, когда в кружок собиралось восемь‑девять человек, тут же возникал десятый и начинал пропаганду уже привычным «товарищи и граждане». Старики при виде таких сборищ скептически бурчали себе под нос: «От добра добра не ищут».

Потому‑то меня совершенно не удивило, когда новая сила привела к нам домой Шимена Бергера. Отец работал у него в магазине. У реб Шимена Бергера были пышные пшеничные усы, большой магазин готового платья и прекрасная квартира в Краковском предместье, отец ходил к нему поздравлять со всеми праздниками, но только новая сила заставила реб Шимена Бергера на буднях, в обычную среду, прийти в наш дом позади замка. За широким столом под керосиновой лампой сидели несколько незнакомых парней с хмурыми, серьезными, деловитыми лицами. Шимен Бергер тоже там находился и утирал пот со лба. А во главе стола сидел мой отец. Сегодня он нес тяжелое бремя — был судьей. Новая сила положилась на отцовские порядочность и справедливость, хотя не каждый назвал бы его сознательным рабочим.

Шимен ударил приказчика, за что был призван к ответу. Приказчик, паренек с тоненьким, как у евнуха, голоском, кипятился и наскакивал на реб Шимена.

А тот утирал пот со лба, пытался оправдываться, но отец не давал ему слова сказать:

— Придержите язык, реб Шимен. Вы про Элю Тоба забыли, наверно.

Этого хватило, чтобы реб Шимен замолчал на несколько минут, пока приказчик, как петушок, опять не прыгнул на него, и отцу снова пришлось вызывать дух Эли Тоба.

На столе как символ классовой борьбы лежал револьвер, новый поблескивающий револьвер. В свете керосиновой лампы горела вороненая сталь.

Отец вынес приговор. Столько‑то реб Шимен Бергер должен выплатить партии, а приказчик получает прибавку в размере пятидесяти копеек в неделю и отрез материи на костюм. И чтобы реб Шимен не смел больше руки распускать. Как ввернул молоденький приказчик, не те времена сейчас.

Реб Шимен принял приговор. Партия ушла, довольная, а он все сидел и смотрел на отца как зверь. И вдруг вскочил и застучал кулаками себе по лбу.

— Ицхок! — крикнул отцу. — Я руки на себя наложу, повешусь, удавлюсь! Это конец света, если уже своего человека ударить нельзя. Если даже такому сопляку нельзя по щекам надавать, чтобы напомнить, кто тут главный, то «ломо зэ онойхи»? На кой черт мне такая сраная жизнь?

Да, гораздо раньше царя Николая Шимен Бергер испытал на собственной шкуре, что такое революция, и подчинился. С тех пор не смел головы поднять. Сгорбившись, ходил мрачнее тучи. Революция одержала над ним первую победу.

Тогда настали беспокойные дни. Свели счеты с одним очень злым дворником. Не дворник, а сущий цербер: из кожи лез, служа государю. На свою метлу и помойку тот дворник смотрел свысока, все это, дескать, ерунда по сравнению с его главными обязанностями. Трудился не за страх, а за совесть. Глаз не спускал с нелегальных и на доносы сил и времени не жалел. Его дети ходили как оборванцы, у еврейских детей кусочек лепешки выпрашивали. Его жена — именно жена — пила как лошадь, валялась у помойки и проклинала мужа и детей на чем свет стоит, но сам дворник был трезвенник. Он чуял, что эти мошенники могут устроить революцию прямо у него под носом, и выполнял свой долг с величайшей канцелярской аккуратностью. Но однажды утром карьере преданнейшего царского слуги положили конец.

Лиха беда начало. Вслед за дворником — стражники, ревировые , даже помощник пристава. Однажды, помню, на еврейской улице я услышал несколько сухих щелчков, словно торопливо постучали палкой в ставень, и в двух шагах от меня рухнул ревировый. Он покупал пеклеванную муку, и его обсыпало ею, но из белой, запорошенной головы на мостовую вывалился густой, кровянистый ком. Ревировый долго лежал посреди улицы, раскинув мертвые надраенные сапоги, и евреи уже опасались, что его не увозят нарочно, чтобы был повод для кровавого навета, но наконец из ратуши явился закон, составил протокол и забрал тело.

Тогда же расправились с Абеле Цимрингом. Ни у кого в городе не было бороды длиннее, чем у Абеле, — всем бородам борода, настоящее украшение. Он всегда ходил неторопливым прогулочным шагом, сложив руки сзади, пониже спины, и зыркал по сторонам большими черными глазами из‑под густых черных бровей. Он уже был седой как лунь, но брови все не хотели седеть. Абеле бросал взгляды то туда, то сюда, иногда вытаскивал из‑за жопы руку и нежно поглаживал свою сивую бороду. Инспектировал город и, увидев первого попавшегося мальчишку, подзывал его и говорил:

— Сын мой, за то, что без дела гуляешь, тебе никто никогда не заплатит. Ты молился уже? На, возьми грош, купи себе мороженого.

Но мальчишки не принимали подачек, всех тошнило от его доброты.

Абеле был из тех евреев, кто вхож в магистрат, канцелярию и губернское правление. Начальство к нему благоволило, и ни для кого не являлось секретом, что Абеле — доносчик и заработал доносами на несколько каменных домов. Еще молодым он сдавал тех, кто уклонялся от призыва, а потом взялся и за политических. Весь город проклинал Абеле на чем свет стоит и дрожал перед ним. Боялись одного его взгляда, а он как ни в чем не бывало в своем атласном кафтане расхаживал по еврейской улице и следил, и шпионил.

Его даже пуля не брала. Однажды в него стреляли, но только легко ранили, и через пару дней он опять вышел на «работу». В другой раз ранили тяжело, но вскоре из еврейской больницы, где он лежал, пришла «радостная» новость, что он идет на поправку. Начальство перевело Абеле в русский госпиталь — от греха подальше. Военная больница, окруженная высоким мощным кирпичным забором, всегда прекрасно охранялась, но несколько парней проникли туда «навестить больного» и прикончили Абеле прямо в койке.

На похоронах было весело. В хедерах отменили учебу. При жизни Абеле был большой шишкой, его боялись, а теперь — покойник как покойник. Дроги пронеслись к кладбищу, качаясь на ухабах, и только ленивый не запустил в гроб камнем. Абеле Цимринга с его роскошной бородой закопали где‑то у кладбищенской ограды, и все евреи еще не одну неделю нарадоваться не могли и вспоминали стих «Искорени зло из среды своей» .

Тогда фоньки решили показать городу свою силу, нагнать страху, чтобы никто больше высовываться не смел.

Впереди шли барабанщики: «Бум‑тарара‑бум!» Возглавляли парад — демонстрацию военной мощи. Барабаны будто созывали горожан посмотреть на артиллерию, пехоту, гренадеров и казаков на лихих конях. Горячие казацкие лошадки не желали идти шагом, вырывались из строя, кружились, взбрыкивали. Оставалось только дивиться, что казак с пикой, ружьем, шашкой и нагайкой не свалился и не сломал шею. Другие лошади тащили пулеметы. Следом, открыв железные пасти, по немощеной улице с лязгом и грохотом ползли пушки. Напряженные, жестокие лица солдат повернуты к темным, съежившимся от страха домам. Одна рота, за ней другая, а между ними — барабанщики, без устали выбивая свое «Бум‑тарара‑бум! Бум‑тарара‑бум!»

Горожане не сбегались посмотреть, наоборот, запирали ворота и двери. Инстинктивно чувствовали: это вам не народные гулянья. Барабанщики пугали и нагоняли тоску. Ночами было страшно из‑за близости военного лагеря, а тут еще и день решили отравить. Лавки закрылись, черт с ней, с выручкой. Евреи спешили домой, еврейки сзывали детей, как кур, одни за другими захлопывались ворота, и вскоре еврейская улица как вымерла.

Только один я не успел заскочить в ворота, за которыми находился мой хедер. Возле этих высоких ворот я, должно быть, выглядел как маленький испуганный котенок. Стоял и дрожал, пока парад не кончился, — наверно, единственная живая душа на всей еврейской улице. Офицеры подмигивали мне, казаки, чтобы еще больше меня напугать, показывали язык, другие, особо умные, целились в меня из ружей, а барабанщики, проходя мимо, еще громче выбивали «бум‑тарара‑бум», будто специально в мою честь. У меня совсем душа в пятки ушла.

Когда прошел последний солдат, ворота осторожно, тихонько приоткрылись. Меламед Янкл Пейлец подбежал ко мне, обнял на радостях. Его мягкая борода пощекотала мне щеку. Мальчишки окружили меня, требуя, чтобы я все рассказал. Даже помощник меламеда прислушивался, когда я выдавал свои дикие фантазии. Я не забыл поведать, что меня хотели пленить и сделать казаком, но я громко прочитал «Шма Исроэл» , и они в ужасе разбежались.

Как же я завидовал подмастерьям сапожников и портных, молодым четырнадцати‑пятнадцатилетним парням! Пока они обучались ремеслу, их заставляли выносить помойное ведро, но после работы они наряжались в цветастые рубахи и флиртовали с девушками. Резерв и помощники Бунда. Надо кому‑нибудь по шее надавать — надают. Надо разбить камнем витрину магазина, где хозяин отказывается ввести нормированный рабочий день, — разобьют. Не раз я говорил отцу, что завидую этим парням, но в конце концов он мне коротко и ясно объяснил, что революцию сделают и без меня. И мама поддакнула, что без меня прекрасно обойдутся, а дед за три гроша купил мне напечатанную отдельным изданием главу Пятикнижия. Он не был великим талмудистом, но любил, когда я вслух читаю ему Пятикнижие, да еще и с комментариями Раши . Дед считал, что нет лучшего средства от революции, чем глава Торы, а те пускай друг другу голову морочат.

Но в то время я уже узнал о сокровищах моего дяди Велвла. У него были сотни книг, от Шомера до тогдашней пролетарской литературы. Правда, водилась за дядей Велвлом одна странность: он скорее грош подарит, чем даст книжку почитать. Дядя часто повторял, что, когда он дает кому‑нибудь книгу, в доме чего‑то не хватает, будто табурет или стол унесли. Прийти к нему и сидеть читать — это пожалуйста, но выносить книги из дома было строжайше запрещено.

Дядя Велвл был моим пролетарским дядей — полная противоположность дяде Хилу‑Ошеру, который тогда был моим ребе. Дядя Хил‑Ошер, старший из семи братьев, — высокий, красивый, прекрасно сложенный человек. У него в бороде черные волосы еще сопротивлялись седым. И глаза оставались молодыми. Его единственным физическим недостатком была грыжа. Она выпирала с правой стороны живота, искала путь наружу, и дядя сдерживал ее повязкой.

Хедер дяди Хила‑Ошера считался за третий класс. Там уже немножко учили Талмуд и грамматику древнееврейского языка. В Рождество дядя осторожно, как контрабандный товар, вынимал засаленный том и читал ученикам историю о Йосле Пандерике — человеке, который хотел стать богом. Но с Йосла сбили спесь, и он вечно будет жариться в аду.

Дядя был человек добрый и неунывающий. Даже в горе находил силы для шутки. Дети буквально ему на голову садились, а он и не возражал. Его вторая жена, которая не успевала выполнять обязанности мачехи перед дядиной дочкой от первой жены и обязанности матери перед своими двойняшками, тоже садилась дяде на голову, а он тоже не возражал. И дочки‑двойняшки тоже садились бы ему на голову, но пока ползали на животиках. Всегда ползли в одном направлении и разом поворачивали в одну и ту же сторону, не отставая друг от друга ни на секунду. Извивались, как змейки, и ели с пола. Ученики не ладили с дядиной женой, из‑за чего и к малышкам не питали теплых чувств, все время старались украдкой наступить им на ручку или ножку. Мальчишкам доставляло дикое удовольствие слышать, как тетя орет: «Ой, Хил‑Ошер! Ребенок помирает!»

Пролетарский дядя шил камаши. У него всегда были сломанные ногти и пораненные руки. Дядя строчил на необычных, высоких и пузатых машинах «Зингер», напевая песенки Гольдфадена . Бедняк из бедняков, дядя считался в городе «образованным», чуть ли не безбожником, хотя все его безбожие заключалось в том, что он позволял себе разговаривать во время молитвы.

У него в мастерской воняло кожей. Повсюду валялись голенища, и от резкого запаха во рту становилось солоно. Работников дядя не нанимал. Сам, сгорбившись, как верблюд, стоял за швейной машиной и пел. Он был первым в семье, кто без колебаний отдавал детей в ремесленники. Одна его дочь стала швеей, сын маляром, а другую дочь он даже выдал замуж за сапожника.

Швея Бейла‑Перл стала социалисткой‑сионисткой. Она и меня пыталась агитировать. Мне тогда было, наверно, лет семь‑восемь, ей — лет семнадцать. Взрослая девушка с длинными тугими косами. Она рассказывала мне о докторе Герцле, о борьбе рабочих за лучшую жизнь. Однажды мы договорились вместе пойти на партсобрание куда‑то на окраину, но младший брат наябедничал, у меня заблаговременно отобрали штаны и сапоги и спрятали. Отец не сомневался, что даже сионистскую революцию тоже без меня сделают. Могу поклясться, что мою политическую карьеру похоронили спрятанные сапоги.

Но библиотека дяди Велвла никуда не делась. Я глотал социалистические брошюры, суховатые, как яичные коржи. Правда, мне куда больше нравились всякие занимательные повести, сказки и Шолом‑Алейхем.

Ради книжек я по субботам приходил к дяде Велвлу на ягодный десерт. Тетя Бина, которая находилась с нами в двойном родстве — жена дяди Велвла, отцовского брата, и сестра деда с маминой стороны, — была маленькая, щуплая, очень набожная и очень добрая. Она никогда ничего не просила у Б‑га, довольствовалась тем, что есть. К моему приходу она ставила на стол тарелку с крыжовником, смородиной, гороховыми и бобовыми стручками. Дядя спал. Его размеренное похрапывание убаюкивало, как стрекотание сверчка. Тетя Бина тихонько, нараспев читала тайч‑хумеш . Она знала, что дядины книжки не совсем кошерные, и каждый раз объясняла мне, что для моей золотой головушки куда полезнее немножко поучить Талмуд. Чуть‑чуть меня повоспитывав, добрая тетя Бина садилась с тайч‑хумешем у окна и смаковала каждое слово, а я дрожал, сопереживая героям «Семейства Цви». Я переживал все ужасы погрома, жуя мучнистые бобы, кислую смородину, красноватый колючий крыжовник и мясистую черешню, наполнявшую рот летним винным вкусом. Я читал Эдельштадта . Прочитаю стихотворение, переверну страницы, посмотрю на портрет. Мне нравились красивая борода и благородное лицо поэта. Его рабочие представлялись мне кем‑то вроде принцев, которые страдают под тяжелым бременем, как водоносы. Рабочий класс Эдельштадта не вязался у меня с темными рабочими из нашего города.

И однажды, когда я сидел над стихами Эдельштадта, раздались выстрелы. Топот, крик, плач. Я бросился вниз по неосвещенной лестнице. На первом этаже полусидел‑полулежал человек, весь в крови. Лицо закрыто шляпой. На ступеньках тоже кровь. Уже через минуту весь город знал, что убили молодого Атласовича.

На другой день по городу были расклеены гектографированные прокламации, что Атласович, перешедший из одной партии в другую, застрелен за то, что выдал партийные секреты.

О таком сыне, как Атласович, любая мать только мечтать могла. Скромный, набожный юноша. Вьющиеся волосы, такие черные, что даже синевой отливали, очень белая кожа и огромные, чуть ли не девичьи глаза. Знаток Торы, и к тому же из прекрасной семьи. Отец Атласовича был человек строгий и молчаливый, но в душе он на единственного сына нарадоваться не мог. Знал, что тот праведником растет, но не говорил об этом, чтобы не сглазить. Чувствовал, что мудростью и знанием Торы сын на весь мир прославится.

Но вдруг молодой Атласович сошел с прямого пути. Отец за одну ночь поседел. Но по‑прежнему держал рот на замке.

Старика еле уговорили пойти на похороны. Он шагал гордо, с высоко поднятой головой и остекленевшими глазами, ничуть не похожий на того, кто родного сына хоронит, хотя жена с горя волосы на себе рвала. Чужие рыдали, жалели молодого человека, павшего жертвой времени, а отец шел, гордый и спокойный.

Когда покойнику воздали последние почести и уже собрались читать кадиш , и все стояли, опустив голову, вдруг старый Атласович еще больше выпрямился и несколько раз плюнул в могилу, после каждого плевка выкрикивая: «Имах шмой везихрой!»

Оставил целую толпу собравшихся на похороны — несколько миньянов — и зашагал к дому на почти негнущихся ногах.

Но после долгих приготовлений, после целой череды всяких несчастий революция пришла, как праздник. Внезапно пришла. Встали утром и сразу поняли, что сегодня не обычный день, а особенный, благословенный; как ребенок, еще не до конца проснувшись, открывает глаза и еще подумать не успевает, но уже чувствует по сладкой неге во всем теле, что сегодня праздник и не надо идти в хедер. И в тот день почувствовали праздник с первого момента, как только солнце брызнуло в окна таким светом, что стекла чуть не разбились.

На всех лицах, на всех улицах солнце и радость. Офицеры целуются с еврейскими девушками. Паны бросаются евреям на шею. Повсюду красные флаги. Песни, музыка. Отец поднял меня на руках высоко‑высоко и понес через густую толпу:

— Запомни, Янкеле, все, что ты удостоился увидеть собственными глазами.

Я, худой, легкий, в отцовских руках чувствую себя и вовсе невесомым, как флаг, реющий на ветру. Царь дал конституцию. Солдаты братаются с народом, казаки смеются, калмыки с плоскими, как подошва, лицами скалят белые зубы. Тротуары поют. Демонстрации, демонстрации, демонстрации — целый день. Красные ленты в косах, красные флажки. Плачут от радости, падают посреди улицы на колени и крестятся. Молодые хасиды с козлиными бородками скачут в дырявых кафтанах, как на Симхас Тойру. Мое маленькое сердечко чуть не выпрыгивает из груди. Благоухающие духами ручки щекочут меня цветами, бросают в меня конфетти. На магазинах вывешены красные флаги; сегодня не торгуют, не покупают, не продают. Отец поднимает меня еще выше. У меня кружится голова, как у пьяного, мне страшновато. Вдруг отец опустит меня на землю, и меня тут же растопчут, не заметив на радостях, высокие дамские каблучки и казацкие лошадки, которые смирно стоят на тротуаре среди толпы и негромко, беззлобно ржут. Я пожираю глазами все, все. Гам и тарарам, топот и крики демонстрантов оглушают меня.

Вокруг тюрьмы собрались сотни товарищей. Через маленькие окошки переговариваются с политическими. Решетчатые лица смеются и плачут. Вот‑вот распахнутся тюремные ворота. Поют, кричат, обнимаются, хохочут в дикой, неудержимой радости. Благородные дамы, которых раньше никогда не видали за замком, около тюрьмы, сейчас поют хором с чумазыми, закопченными литейщиками:

На баррикады! На баррикады!

Час битвы близок, вставай, народ!

Социализма стяг цвета крови.

Дала коммуна тот цвет зари.

— Янкеле, не забудь, запомни навсегда…

Но несколько седобородых благочестивых евреев снуют, как тени, не смешиваясь с бурлящей толпой, и предостерегают, омрачая веселье. Их лица хмуры, а спины сгорблены, словно под тяжестью резни Богдана Хмельницкого, и разрушения обоих Храмов, и всех гонений и погромов. Они, эти пророки Иеремии, крутятся в толпе и предупреждают евреев: «Идите домой! Это не ваш праздник!»

А наутро со стыдом и болью говорили об ужасной ночи, долгой, страшной ночи. О пулях, летевших в рабочих возле тюрьмы, об озверевших казаках, о крови, о сволочах‑офицерах и суках‑солдатах, шпиках и арестах; о том, что Николашка правой рукой подписал конституцию, а левой перечеркнул. Рассыпанное по улицам веселье обернулось паникой. Дворники сметали грязные конфетти.

Революцию задушили, и она почти выветрилась из моего детского сознания. Остались только ощипанные воспоминания. Живое сопротивление омертвело. Рабочие совсем потеряли мужество. Подержали в руках хорошую вещь, а теперь кто знает, когда снова удастся ее получить. Старые девы вместо революционных песен теперь пели о несуществующих женихах. Сутулые спины сидели за швейными машинами, склоненные головы напевали песенки из «Бар‑Кохвы» и «Суламифи» .

Не стоит деньгами гордиться,

Ведь каждый может разориться, —

утешали себя золототкачи. Нищенские сватовства, еще более нищенские свадьбы. Девушки как‑то все‑таки покрывали голову , выходили замуж. Народ беднел. В лужах плюхались золотушные, пучеглазые ребятишки с крупными головами и толстыми попками. Время от времени наносил визит брюшной тиф. Несколько прекрасных молодых людей, начитавшись Шопенгауэра и слишком буквально поняв этого гипокрита‑пессимиста, покончили с собой. Все чаще случались похороны. Революция кончилась.

А мы, городская золотая молодежь, благородные бездельники, утешались в Саксонском саду, на темной аллее, «Матерью» Горького. Мы видели черные тени рабочих и мрачные фабричные стены. Слышали призывы к забастовке. Видели кулаки и напряженные мускулы, и образ горьковской матери — пролетарской Жанны д’Арк — вставал пред нами.

Однако это была эстетская, приукрашенная революция. Мы критиковали героев, анализировали их поступки и рассуждали, «насколько они психологически достоверны». Измеряли литературной меркой, все‑таки должна была Нора уйти от мужа или нет. Читали «Голод» и «Ткачей» , и, в то время как за оградой Саксонского сада еврейские маклеры бегали за панами, клюя по зернышку, словно куры, мы расхаживали, как Гамлеты, размахивая тросточками. Махнешь направо — быть, махнешь налево — не быть.

В итоге один из нас стал бухгалтером на сахарном заводе, другой — помощником письмоводителя, один уехал в Краков, в Академию искусств, другой — в Варшавскую консерваторию. Третий стал учителем древнееврейского языка, четвертый втихаря раздумывал, что делать с аттестатом зрелости без золотой медали и как поведет себя его отец, если он примет лютеранство. Еще один посылал стихи в «Ниву» и всем показывал письма добрейшего Владимира Галактионовича.

А я уже тогда пугал отца, что наложу на себя руки, если мне не купят шифскарту и не отпустят в Америку.

III

Соня Яковлевна растянулась на коротком диванчике в каюте, положив усталые, натанцевавшиеся ноги на табурет. Белокурый русский стоял рядом, поглаживая Соню Яковлевну по лицу и растрепанным волосам. Она прикрыла глаза, но было прекрасно видно, что ей очень приятны прикосновения нежной руки блондина. А он дрожащими пальцами начал умело поглаживать ей ноги, будто стремясь изгнать из них усталость. Поставил голос, как граммофонную пластинку, и мурлыкал «Казачью колыбельную» Лермонтова, после каждой строки вставляя речитативом некогда знаменитый моностих:

О закрой свои бледные ноги.

Стюард, которого тоже пригласили на вечеринку, чтобы придать ей пролетарский колорит, сидел с бутылкой в руке и пил соло — однако он ни на минуту не забывал, что у стюардов тоже есть собственная гордость. Сохранял «честь мундира», помня, что нельзя быть слишком запанибрата с пьяными пассажирами, а то это поветрие так и останется, когда они протрезвеют.

А я, со своей стороны, все повторял слова, которые сперва еще имели какой‑то смысл, но теперь полностью затуманились алкоголем — «вот это оно».

Как пьяница, зацепившийся за одну фразу, которая выражает все его чувства, я повторял, как рефрен: «Вот это оно». Правда, многое, очень многое стало забываться, а то и вовсе выветрилось. Но сейчас у меня в голове крутилось, что этих замечательных парней выпестовал мой Люблин девятьсот пятого года. Мои портные, сапожники и швеи, которые давно копыта отбросили, когда‑то пухли с голоду и растили поколение свободных людей.

Лишь как следует протрезвев, я вспомнил, как требовал у Октября выпить за мой Люблин. Я ругался по‑русски, как только умел. Кричал, что нечего Москве нос задирать. Знайте, есть на свете город Люблин, и вы перед ним в долгу. Мой город должен орден Ленина получить.

Ой, ой, беги, городовой.

Самодержца из России долой!

А вечером, слегка протрезвевшие, мы сидели в баре и братались. Играли в шахматы, и я все время проигрывал. Но на лицах своих противников я не видел ни тени каннибальского злорадства. Все они были игроками‑пацифистами и победителями‑пацифистами. После каждого моего поражения они пытались заговорить мне зубы, а то вдруг я принадлежу к старой школе кровавых, бескомпромиссных бойцов и проигрыш, не дай бог, будет стоить мне здоровья.

За большим круглым столом мы пили скотч с содовой и чувствовали, как пол слегка покачивается, а стулья то наклоняются, то выпрямляются. Но мы забыли про океан. Казалось, воздух пропитан алкоголем, и поэтому наша беседа приобрела еще более убаюкивающий лад, будто мы не разговаривали, а медленно вальсировали.

Из танцзала долетали звуки попурри: немножко Вагнера, чуть‑чуть Пуччини, капелька Верди и крещендо — плач паяца Леонкавалло.

Кроме русской колонии и, разумеется, Сони Яковлевны, с нами за столом сидели несколько дам. Их привела в наш круг тяга к экзотике.

Одна из них имела к нашему столу некоторое отношение: она была латвийская еврейка. На вид под тридцать. Лицо еще не утратило девической свежести, но она разыгрывала из себя солидную даму. Она говорила на шести‑семи языках, в том числе на хорошем русском, хоть и с немецким акцентом. В Америке она прожила всего три года, а сейчас ехала навестить родных в Риге. Муж — богатый импортер, у него дом во Флэтбуше , и она может позволить себе ездить на родину, как только соскучится.

Эта рижанка обладала самыми что ни на есть великосветскими манерами, поэтому целый день проводила с гаитянским дипломатом. Они играли во флирт, говоря по‑французски, как требует этикет. По ее одежде, и поведению, и оливковой коже, и рукам, и ногам в туфельках, выбранных с тонким вкусом, сразу было видно прекрасное воспитание. У нее был только один раздражающий недостаток: стоило ей освоиться в новой компании, она после каждого слова начинала вставлять «как говорит мой муж…», будто подчеркивая, что она верная жена и не допустит излишней фамильярности; или же ей приходилось вызывать дух мужа для защиты, а то как бы невзначай не оступиться. Ее изящные пальцы поигрывали стаканчиком скотча. Блестящие черные глаза сверкали то одному, то другому за столом: «Ну что ж, товарищ, неплохо жить на свете».

Соня Яковлевна слегка погрустнела. Она принадлежала к тому типу женщин, которые излучают яркий свет только среди мужчин, но при других женщинах прикручивают все лампы и сидят в полумраке.

Англичанка хорошо за сорок, с которой меня познакомил мой датский друг, тоже сидела с нами за столом и не уставала удивляться:

— Aren’t those Russians perfectly exquisite!

Она ничего не понимала, но у нее было одно огромное достоинство: она умела пить. Блондин, не просто обладатель широкой русской души, но еще и гуманист, из опасения, что англичанка среди жестокосердных мужчин почувствует себя одинокой, именно ее выбрал мишенью для стрел своего внимания. Он ей в сыновья годился, но без устали бомбардировал ее нежными словами, а она, раскрасневшись от скотча и жарких русских комплиментов, все уверяла меня, что эти Russians действительно perfectly exquisite.

Была еще одна гостья за столом — американская финка. Она пришла от меня в полнейший восторг, потому что я завел речь о «Калевале», упомянул братьев Вяйнямейнена и Ильмаринена и их заклятого врага Лемминкяйнена. Но окончательно я пленил ее тем, что, мобилизовав все свои музыкальные способности, пропел пару отрывков из «Туонельского лебедя» Сибелиуса.

У этой финки, далеко не молодой и очень далеко не красивой, к тому же был ужасно длинный нос такой причудливой формы, что он сам по себе мог сойти за живое существо, какую‑то птичку или зверушку.

Простая больничная сиделка, она преисполнилась ко мне благодарности за то, что я заговорил о ее корнях, в то время как для большинства американцев «Финляндия» — всего лишь пустой звук, ничего не значащее слово.

И из благодарности она тут же пригласила меня в гости, в Хобокен . Правда, у нее маленькая комната и узкая кровать, но даже больничные доктора говорят, что она еще женщина хоть куда. Во всяком случае — она пожимает мне руку, — это можно проверить. Что мы потеряем?

Русские ее тоже привели в изумление.

Еще с нами за столом сидела молодая американка из Висконсина. Года тридцать два‑тридцать три, и рост выше человеческого. Она преподавала французский в женском университете, поэтому в ней было немало от старой девы. И чтобы выглядеть еще строже, она время от времени снимала и надевала пенсне, которое болталось у нее на серебряной цепочке.

Чтобы отдохнуть от нудных и строгих правил университета, каждое лето она ездит в Париж, где с головой окунается в богемную жизнь (а богема для американской преподавательницы означает нечто гораздо большее, чем для всех остальных). Там, в Париже, рассказывает американка, она становится совершенно другим человеком, раскрепощается душой и телом. В Париже ее не узнать. Висконсинская преподавательница исчезает, и появляется другая женщина, для которой два месяца пролетают как один день. Самое трудное, говорит она, это избежать встречи с бывшими студентками, которые тоже приезжают в Париж немножко расслабиться. Вот и приходится скитаться по сомнительным отелям на окраине.

Здесь, на пароходе, преподавательница уже стоит на пороге парижской метаморфозы. Снимет пенсне, и по умному живому лицу сразу видно, что мудрая сдержанность вот‑вот лопнет, разлетится на куски. Старая дева прячется в атлетической фигуре. Ее молодое, крепкое тело дразнит, возбуждает, дразнят сильные руки и ноги, которые скоро возьмут свое.

Да, у нее в Париже много русских друзей, но, доверительно сообщает она мне, то совсем иные русские — белогвардейцы. Она рада познакомиться с другой стороной русской медали.

— Та сторона медали, которую вы знаете, давно стерлась, — говорю я, а Хажев о ее парижских русских приятелях высказывается еще откровеннее:

— They ought to be shot!

— Почему? — сердится она. — Они прекрасные люди, молодые, сильные, душевные парни.

И, чтобы скрыть вспыхнувший в глазах огонек, она снова надевает пенсне, дескать, это просто непредвзятое мнение о душевных белогвардейцах.

— Вы тоже прекрасные люди, — продолжает учительница. — Все русские — прекрасные люди.

Внезапно она пытается взять на себя миссию примирить старую и новую Россию. Но Хажев не согласен. Он стоит на своем, насколько позволяет его ограниченный запас английских слов:

— Your friends ought to be shot!

Она растерянно хихикает. Ей страшно, а вдруг и правда? Выводят ее друзей по одному, ставят к стенке, пиф‑паф — и готово! 1930‑й — Париж, 1931‑й — Париж, 1932–1933‑й — все расстреляны. Чудесное парижское лето, придающее сил пережить зиму в висконсинском захолустье, — пиф‑паф, и нет.

— Не надо расстреливать! — просит она с материнской нежностью в голосе, пытаясь заступиться за своих друзей. — Поджалуста! — кокетливо добавляет она искаженное русское слово.

У нее уже слезы на глазах, и она заканчивает выученной русской фразой: «Я вас люблю, спасибо!»

И, исчерпав свой русский словарный запас, дальше переваривает новые впечатления. Ее мучает только, что невозможно помирить ее белогвардейцев с большевиками за столом.

Мне приходится взять на себя роль переводчика. Блондин слегка, по‑дружески, сердится на Хажева, за то что тот завел речь о расстреле.

— Расстрел — не тема для разговора. Не стоит так говорить. Расстрел — дело серьезное, бывает, и даже часто, что необходимое, но нельзя же вот так сразу. Сперва нужно разобраться, кого и за что расстреливать.

Надо объяснить даме, что мы не убийцы. Расстреливать — это потом, не сразу. Сперва надо поговорить, просто по‑человечески. Те, с кем нам не ужиться, те, кто нам опасен, — ну, братишка, значит, нам ничего не остается, кроме как выполнить свой революционный долг и прибегнуть к высшей мере, — впадает он в большевистскую педагогику.

Мне приходится все это переводить, и немолодую англичанку, давно потерявшую счет выпитым стаканчикам скотча, так пронимает, что она дарит белокурому кавалеру диалектический поцелуй, опрокидывает в себя еще один стаканчик и восклицает в который раз, что — несомненно! — эти русские cute и perfectly exquisite!

На диванчиках вдоль стен и в углах сидят парочки. Тихо беседуют. Уже за полночь, время мудрой лаконичности, когда говорят взглядами и касаниями рук и ног. Но даже немые разговоры в баре английского парохода ведутся с англосаксонской сдержанностью.

Отдельные слова доносятся до нас издали, как пение, как сентиментальные любовные песенки, но сейчас они полны обаяния. Наш стол, который находился посередине и только что ходуном ходил, тоже невольно переключился на певучий шепот.

Кто‑то из нас заметил, что эти парочки, каждая сама по себе, вместе выглядят как одна коллективная любовь. Простой рабочий, тот, что выиграл путевку в круиз, начал насвистывать «Серенаду» Шуберта.

— Товарищи! — кричит блондин. — Можете поставить меня к стенке и расстрелять за сентиментальность, как собаку, но это именно то, что я чувствую. Неспроста он свистит, он меня раскусил! В другой раз я сказал бы, что эта песенка, эти соловьи маринованной селедкой отдают, но сейчас я сам готов встать на колени перед одной из наших дам и от всей души спеть «Серенаду» Шуберта. Да здравствует советская власть! Да здравствует любовь!

И блондин тоже засвистел, прильнув к англичанке.

Когда начались эти любовные излияния, один из советской группы приблизился ко мне, как Иосиф к братьям, и сообщил, хотя оно и так было видно, что он еврей. Он попытался раскрыть свою тайну как бы мимоходом, но, заговорив, уже не смог затормозить. И да простят меня все боги интернационализма, но от его слов на меня в этой разношерстной компании повеяло родным еврейским уютом, запахло свежим калачом, горячей щукой с перцем, которую в миске поставили остужаться на подоконник, ароматным куриным бульоном с золотистыми глазками и даже свеженатертым, бьющим в нос хреном.

И все это возникло передо мной, когда он стал разворачивать свой генеалогический свиток, начав с того, что его отец — меламед в каком‑то маленьком польском местечке. Мой собеседник говорил тихо и быстро. Мы сидели вместе с остальными, но он будто увел меня из компании и старается рассказать, что он, собственно, точно такой же, как все за столом, особо ничем не отличается, но все же есть одна мелочь, о которой надо выговориться и забыть.

Его отец очень беден, настолько, что есть нечего, и он, его сын, из Советского Союза, где тысячи людей на улице с голоду помирают (он подпустил маленько иронии), ежемесячно посылает отцу денег, чтобы хоть чуть‑чуть его поддержать. Он счастлив, что вовремя вырвался из Польши. Выучился на инженера и сейчас занимает ответственную должность на заводе. Завод и отправил его в Америку на шесть недель. Жаль, что только на шесть недель. Проведи он в Америке хотя бы несколько месяцев, он и язык бы немного выучил. Уже говорил бы по‑английски, и не как Хажев, который на каждом слове запинается.

— Еврейская голова! — вырывается у меня невинный комплимент.

Бывало, так даже русские говорили, когда хотели похвалить еврейские способности, но сейчас это выражение пришлось не ко двору. Мой еврейский собеседник аж побледнел. Он пытался меня спасти, но я увязал все глубже и глубже. Он извинялся за меня, за то, что я использовал этот пережиток царской России, а остальные беспомощно и смущенно улыбались. Мне показалось, дружба с русской колонией кончилась раз и навсегда, едва начавшись. Хуже всех чувствовал себя еврей, будто я отвесил ему не комплимент, а пощечину. Это был ужасный faux pas , и прошло немало времени, пока мой еврей потихоньку‑полегоньку меня не вытащил.

Постепенно он опять завязал разговор и рассказал, как он, еврейский парень из Польши, выбрался из трясины на широкую дорогу. Опоздай он хотя бы на год, был бы он сейчас помощником отца в хедере, детишек бы на уроки водил. Но вот он побывал в Америке как представитель великой страны и теперь едет на советскую Родину. Кстати, он спокойно сообщает, что в Америку ехал на немецком пароходе.

Удивленно переспрашиваю:

— На немецком пароходе?

— Да, на немецком пароходе, — отвечает он с ледяным спокойствием, будто ему задали самый банальный вопрос.

У меня аж сердце защемило, когда я услышал об этой поездке на немецком пароходе, а мой собеседник говорил об этом так равнодушно, что я даже позавидовал.

Вот что значит эмансипированный еврей! Отец — меламед в польском местечке, а сын на гитлеровских пароходах разъезжает.

— Кормили хорошо, — вспоминает он с удовольствием, — а о политике мы не говорили. Они были осторожны, а мы тем более.

Не могу удержаться, чтобы не спросить:

— И как еврею на немецком пароходе в нынешнее время?

Он смотрит на меня с сочувственной усмешкой:

— Это сентиментальный вопрос, а мы не любим сантиментов.

И я опять позавидовал своему освобожденному брату. Я хочу выпить за него, за нового еврея, у которого в Москве не болит душа, когда бьют евреев в Алжире. «За нового еврея!» — выкрикиваю я с чувством мазохиста, вгоняющего в свое тело иголку.

— Опять сантименты, — поучает он меня. — Давайте выпьем за нового человека!

Он описывает мне советскую жизнь как идиллию. Работают много, но на кого? На себя, разумеется. А чтобы работали еще лучше, каждый по способностям, трудящиеся имеют право на отпуск, поощряются путевками, билетами на специальные театральные постановки, на балет, в кино, поездками в дом отдыха. Медицина бесплатная. Если кто‑нибудь хочет работать еще больше, то все оплачивается. Он сам, например, после работы на фабрике читает лекции в университете, и за это ему тоже платят. А когда у него нет занятий в университете, он часто остается на фабрике допоздна, чтобы перевыполнить план. Основа Советского Союза — работа, но это прекрасно, потому что работают на себя.

Некоторые столько зарабатывают, что тратить не успевают и откладывают приличные суммы, тысячи рублей. Но не пугайтесь, мы не плодим миллионеров. Что с деньгами делают? Друзьям помогают, отдают, возвращают государству, но не прямо, а покупая облигации государственного займа.

Он так спокойно и красиво рассказывает, что я как будто советский фильм смотрю. Все просто и понятно: колосящиеся поля, тучные коровы, улыбающиеся лица. Работают и поют, поют и работают. Миллениум!

Из зала доносятся танцевальная музыка, стук мужских каблуков и женских каблучков. Пол покачивается под ногами, но все словно забыли, что мы в море. Как будто подтанцовывают и подыгрывают советской идиллии, о которой повествует мой еврейский друг.

— Как бы вам сказать… Даже не знаю, получится ли объяснить, чтобы вы меня поняли. Я из Люблина. Это маленький город. Я помню революционные песни, которые пели у нас ремесленники. Как они надеялись, как ждали социалистической революции! Все глаза проглядели. Они эту революцию буквально выплакали. Униженные, согбенные мечтали расправить плечи, выпрямиться. Выпрямиться — вот точное слово. Стать вровень Ротшильду, Познанскому, Бродскому, Высоцкому, Шерешевскому и нашему городскому богачу Шейнбруну.

Однако жизнь — скверная акушерка. Кому‑то, принимая роды, мозги повредит, кому‑то руки, кому‑то ноги. Черт знает, откуда что берется, от каких дальних предков. А кого‑то по головке погладит и еще красный бантик повяжет.

У одного от природы язык хорошо подвешен, а другой двух слов связать не может, и он с рождения раб тех, кто лучше, чем он сам, умеет выражать словами его чаяния. У одного от природы руки золотые, а у другого не тем концом вставлены. Один родился туповатым, а другой со светлой головой и склонностью к математике. И ничего не поделаешь, приходится нести груз десятков тысячелетий, наследство от прабабки, прадеда, дяди, тети. Черт его знает, какие тайны скрыты в семени предков, начиная с кроманьонцев или неандертальцев.

И вы, большевики, подыгрываете этой скверной акушерке. Исполняете ее повеления. За способности вы платите, а лишенные способностей, беспомощные, проклятые, несчастные остаются ни с чем. Способный пьет кавказское вино, лишенный способностей довольствуется сухой коркой хлеба. Темные портные и сапожники, которые только и думают, как день прожить, так ничего и не получили. Где роскошные корабли, чтобы возить по морям этих озлобленных неудачников? Когда будет праздник на их улице? И ведь таких десятки миллионов. А вы, счастливчики, — вы партия. Кто им заплатит именно за их беспомощность? Ведь это они, не умеющие двух слов связать, устроили революцию для вас, умных, интеллигентных и, поверьте, я не сомневаюсь, что действительно прекрасных, толковых инженеров. В один миг вы оказались на коне, а миллионы этих несчастных, лишенных способностей, — их революция, мой друг, еще впереди.

Хотя бы вот этот ваш товарищ. Ему должно было повезти, он должен был выиграть в лотерею, чтобы сравняться с вами, способными, чтобы смочь год отдохнуть. Другого шанса у него не имелось, у него нет выдающихся способностей, и ему не хочет платить ни капитализм, ни большевизм. Ему остается только мечтать о выигрыше в лотерею. Он, как раньше говорили, из простонародья. Не ловкач, не пройдоха, не умеет играть в политику и речи произносить, не мастер наперед просчитывать, но ведь он по‑настоящему помогает строить новую жизнь, и не только для способных везунчиков, которые быстро вскочили на телегу и уже держат вожжи в руках.

Во время этого разговора мы прогуливались по палубе. Ночь выдалась ясная, светлая. От океана тянуло бодрящей свежестью.

— Вы сентиментальный буржуй и враг Советского Союза. — Он дружески положил руку мне на плечо. — И сами не понимаете, что несете.

Мы увидели огни другого парохода. Он нагнал нас и теперь сопровождал, как спутник планету. Впервые появилось чувство, что мы не одни в океане, что в нем происходит упорядоченное движение, и мы — часть огромной схемы.

Соня Яковлевна аж заплясала от радости, точь‑в‑точь как Робинзон Крузо, когда он увидел, что спасение близко. Хажев и высоченная американская преподавательница стояли, облокотившись на перила, и смотрели на мигающие огни нашего провожатого. Финка напевала финскую народную песню, рижанка декламировала стихи о море то ли на пяти, то ли на шести языках.

Воодушевилась даже пожилая англичанка, которая прогуливалась под ручку с белокурым русским и все время пыталась задержаться с ним в укромном уголке.

И каждый раз после того, как ей это удавалось, она шептала мне на ухо, жарко дыша:

— Aren’t those Russians perfectly exquisite!

Когда Яш отправился в путь

Когда Яш отправился в путь