Тридцать пять лет назад умер Марк Шагал

Один русский писатель в девятнадцатом веке провозгласил: годить надо!

На то время, отметим, — точный, хотя и ядовитый совет. А другой уже в веке двадцатом прибавил к сему, что жить надобно «впрок». На советскую власть — ноль надежд. Это он разглядел. Беззаконие на глазах стало нормой жизни.

Царства справедливости не случилось. Ни Казимир Малевич, ни Марк Шагал жить впрок не умели — имущества, которое нужно было припрятать, у них не было, а прятать свои мысли, чувства, душу они не были обучены.

Малевич невольно спас Шагалу жизнь, правда, нервы изрядно ему попортил. Но что там нервы! — Шагала, по всему видно, ждала мученическая смерть на инквизиторских кострах. Он счастливо избежал судьбы своих друзей — Мейерхольда, Бабеля, Мандельштама, Михоэлса, Кольцова.

Позднее он мысленно не раз благодарно вспоминал упрямца Казимира за то, что тот буквально выдавил его, витебского кумира, из родного города. Иначе бы несдобровать.

И Малевич, и Шагал не умели жить по правилам. Они мечтали о свободном развитии искусства: ведь предвестья тому были.

Истинные художники, они вещали, самоутверждались, действовали. Они были на подъеме, пророчествовали, в них бурно клокотало счастье творчества.

Оба славили зарю новой эры, надеялись, что революция освободит их от всякой зависимости от богатеев, у которых пузо походило на туго набитый денежный мешок. Государство обещало поддерживать искусство, а на деле стали появляться держиморды, которых левые изрядно раздражали. Оказалось, что нужны верноподданные художники. А люди, обладающие огромным душевным пространством, в политическом смысле были не только бесполезны, но и вредны.

Наивный, доверчивый, возбужденный Шагал разгадал часовой механизм революции гораздо быстрее других. Он пребывал на небесах, а его тянули в ад, дым пожарищ застилал его блаженные видения.

И его озарило: конца этому не будет никогда. Раз основатели ордена тайно умертвили царскую семью и упиваются страданиями собственных жертв, прикидываясь агнцами невинными, значит, не жди добра от этой власти. Она-то, власть эта, устами своих вождей утверждала: народ почувствовал свободу, невежество и темнота отступили, и народ наш никогда больше не позволит обращаться с собой, как с послушным стадом! Позволил, да еще как!

Умница Герцен давно знал: революция кроме погубления миллионов ничего не несет. Пушкин твердил о легкомысленности и жестокости бунтовщиков. От них все несчастья, считал поэт. «Сильна ли Русь? Война, и мор, и бунт, и внешних бурь напор…», «Бунтовщик ты, злодей проклятый, не боишься ты Господа Бога…» Достоевский в «Бесах» предупреждал о вредности каждой шелудивой кучки заговорщиков. В «Несвоевременных мыслях» Горький признавал: народные комиссары относятся к России, как к материалу для опыта. Жестокий и заранее обреченный на неудачу опыт! Большевизм есть национальное несчастие… Это буревестник революции написал.

Бунин, насмотревшись на жестокость, лживость, зоологические инстинкты революционеров, заключил: нет людей более жестоких к народу, чем народолюбцы!

Блок думал, что под знаменем революции идет светлый Христос. Поэту восторженность простительна. А Бунин заметил: не видел я Христа, а видел только кровавое свиное рыло, видел дико орущие пасти: грабь, жги, убивай, насилуй!

У Шагала угар красной метелицы прошел — и он сильно загрустил. Он понял, что новой власти нужны умеренные и послушные бездарности, а к таковым себя не относил. Потому и мечтал о визе и паспорте. Он был вольный и не хотел терпеть над собой никакого хозяина — ни в большевистском обличье, ни в виде безумного погромщика. Когда в Кремле в своем кабинете Луначарский принимал Шагала, тот притащил к нему две связки картин. Пусть нарком знает, какие ценные кадры томятся в российской провинции.

— Только не спрашивайте у меня, почему у коровы в животе просвечивает теленок, а еврей с мешком за плечами летит над Витебском. Пусть ваш Маркс, если он такой умный, воскреснет и все вам объяснит.

Луначарский растерянно улыбался и молча что-то строчил в блокноте.

— А как там у вас Малевич? — спросил нарком.

— Его скоро смоют витебские дожди! Малевич! Я распростился с ним и с моим Витебском.

Совсем не Малевич был виной его отъезда из Витебска, как это принято считать.

Шагалу меньше всего хотелось подрезать свою мечту о большом искусстве. Он был убежден, что в художестве нет и не должно быть никакой идеологии. А комиссары утверждали обратное.

Даже Луначарский, который был умней и дальновидней других вождей, ратовал за политическую переориентацию художников. А для Шагала это означало только одно: их идеология будет без устали насиловать талант художника.

Она будет требовать от каждого поступиться своей совестью. Это идеология правительства. Оно готово пожертвовать всем — страной, нищим народом, любыми духовными ценностями. Всем, всем. Одного отдать никак не могла, не хотела — свою власть, захваченную в ходе Октябрьского переворота.

Левых обвиняли в художественном нигилизме. Они, мол, требуют сбросить Пушкина с корабля современности. Да, они писали об этом в своих манифестах. Они привыкли любить Пушкина, тогда как ульяновы, крыленки, дзержинские, троцкие, свердловы, джугашвили вместо милости к падшим проливали потоки крови.

Шагал не хотел скорострельной судьбы и решил искать свое окно в Европу. Похоже, что его уже начали надежно и навсегда заколачивать.

Шагал взял штурвал судьбы в свои руки, как опытный моряк.

Он решил идти напролом — и победил. С острой болью в сердце покидал он Россию. Зато ему не пришлось, как Малевичу, писать завещание, которое начиналось словами: «В случае моей смерти или тюремного безвинного заключения…»

Между сильными и одаренными личностями должны были возникать трения, противоречия, обнаруживаться непримиримость позиций. Но все это были стычки изобретателей, а не приобретателей. Искры летели, но мордобития не было.

Споры только горячили, потому что выяснение позиций шло внутри духовной вселенной.

Иное дело, когда в жизнь вмешивалось ГПУ. Тогда обычная художническая беспечность уступала место леденящему страху и невыносимому оцепенению. «Мы пришли, чтобы выжечь в мозгу плесень прошлого», — возвещал Малевич под гром октябрьских пушек. Ему вторили Маяковский, Каменский, Бурлюк. Левые выводили искусство на улицы и площади, верили в революционные преобразования. Вся Москва через два года после революции была в супрематизме — улицы, дома, кафе, магазины.

Партийное благодушие иссякало. Нутром чуяли большевики, что все эти футуристы, имажинисты, ничевоки, супрематисты, конструктивисты им не попутчики. Октябрьские праздники они украшают неплохо — цветно, весело, с выдумкой. Но есть в этом что-то не нашенское… Нам бы советского Репина!

Шагал, украсив Витебск в первую годовщину революции своими разноцветными животными, увидел на лицах чиновных коммунистических властей и молодых комиссаров недовольство — им было невдомек, почему коровы зеленые, а лошади летают, и какое все это имеет отношение к Марксу и Ленину. Они досадливо морщились.

Плохи были с марксизмом и у Малевича дела. Он не имел счастья знать основополагающих трудов двух этих заросших бородами до самых бровей классиков. Философией серьезно Малевич занялся в Витебске, когда задумал написать ряд брошюр о супрематизме. С присущим ему чисто польским упорством философскими мудростями Казимир Северинович овладевал в свободные и ночные часы. Стоило штудировать Ницше и Шопенгауэра, Бердяева и Успенского, Гершензона и Каббалу, труды мыслителей и ученых, чтобы после сидеть сначала в одиночке, а после в многолюдной камере Крестов в звании немецкого шпиона. Сидеть и думать о ничтожном и зыбком смысле бытия. О его якобы тесной связи с высшим назначением человека.

Лишенный такого удовольствия — выслушивать от гэпэушного синедриона обвинения в подрыве устоев государства Советов — Марк Шагал, в силу природной сметливости и гениального дара видеть вперед, сумел разглядеть чудовищные волчьи черты ихнего коммунизма сквозь серый сумрак большевистского пафоса.

Они его смертельно напугали.

Он же постоянно находился в объятиях тихого творческого помешательства. Но знал, что рай, в который тянут, как скот на веревке и по принуждению — это тот еще рай! От него нужно держаться подальше. Он видел, что черты новой власти жестоки и беспощадны. Видел, что силки на таких, как он, как Филонов, Лисицкий, Татлин уже расставлены. И силки эти были не из конского волоса, как в охоте на рябчиков, а из доброго железа. Да, да, это были не безобидные силки, а сделанные на совесть капканы. И попавшие в них должны были до дна испить чашу сию. Беспросветную, горькую.

Живые, деятельные, талантливые люди отправлялись в царство мертвых с сомнительным литером — враг народа или вредитель. Чтоб не смотреть невинным жертвам в глаза, им стреляли в затылок.

Какой художник и в какие времена хотел находиться под верховным покровительством? Кому охота была идти на сделку с совестью, становиться по команде во фрунт, петь хором «Интернационал»?

Затворы щелкали, ржавые замки запирались, кровавый пир палачей набирал обороты. Люди проницательные, наделенные Богом особой зоркостью, с болью в сердце покидали отечество. Шагал выехал. Малевич остался, вернее, вернулся из Берлина.

Два ареста, допросы, обвинения в шпионаже… Тут его и замордовали.

Будь на то моя власть,

я скупил бы всех птиц,

посаженных в клетку,

я бы выпустил их на свободу…

Только поэт мог мечтать об этом.

Только душа Малевича летела над землей, будто воздушный шар, а бренное тело его горестно недомогало.

Сергей Эйзенштейн, побывавший в Витебске, оставил об этом визите такую запись: «Странный провинциальный город. Как многие города Западного края — из красного кирпича, закоптелого и унылого.

Но этот город особенно странный. Здесь главные улицы покрыты белой краской по красным кирпичам. А по белому фону разбежались зеленые круги. Оранжевые квадраты, синие прямоугольники. Это Витебск 1920 года. По кирпичным его стенам прошлась кисть Казимира Малевича. Супрематическое конфетти, разбросанное по улицам ошарашенного города».

Серьезность намерений Малевича не вызывала у Шагала ни сомнений, ни зависти. Приехал основательный человек, авторитетный художник. Он из тех, кто может истину царям с улыбкой говорить. Этот хвостом вилять не будет, хоть ты его режь. Он уверен, что супрематизм возобладает надо всем. Изменится архитектура, мебель, посуда, ткани. Шагал против ничего не имел. Пусть себе тешится.

Но, увидел он, Малевич во все вмешивается, всюду насаждает свои супрематические догматы. Что не успевает устно, то дополняет брошюрами. Шагалу было неприятно, что его авторитет поколеблен. Его действия осмеиваются. Жаловаться он не привык. Писать доносы ему не пристало. Раз Шагал вам не по душе — и вы много больше его понимаете в искусстве, — банкуйте! Но знайте, меня избрала высшая сила, я — Посланец. Не лыком шит. Что ж, поеду в Москву… Давно туда приглашали в театрах поработать — с Мейерхольдом, с Михоэлсом.

Сукины дети, подлецы, сопляки — мои ученички. Не успел оглянуться, как их уже и след простыл! А как я с ними возился, все силы отдавал… Теперь все у Малевича. Шагал им не по нутру…

Временами он бесновался.

Может быть, Малевич хороший художник, но какой-то глуповатый. Выдумает что-нибудь, и сам же в свою выдумку поверит, влюбится. Не зря говорят, что глупый врывается туда, куда ангел и ногой не ступит.

Поглядеть со стороны, так и Малевич, и Шагал были совершенным воплощением самого искусства. Всякий подлинный талант великолепен тем, что от него исходит живительная энергия.

А исходит она потому, что талант любим всеми музами сразу. Это чего-нибудь да стоит. Талант не бывает рыхл и аморфен, он незыблем и тверд, неуступчив и своенравен, капризен и деспотичен. Он идет к истине с другого конца. Он пылко чувствует и пылко мыслит. У него есть особое право отстаивать свое. В отличие от надутой и самовлюбленной бездарности. Вот их-то власти всегда потчуют, осыпают милостями.

Совсем не было бы нужды сравнивать Шагала с Малевичем, если бы в их несходстве не бросалось в глаза то общее, что всегда роднит таланты. Это общее Баратынский называл «гордость ума и право сердца».

Оба шли в искусстве к намеченной цели своими путями. Шагал и Малевич, как подлинные артисты своего дела, походили на Вселенную, которая, по определению Паскаля, имеет центр везде, а окружность — нигде.

Малевич восхищался Сезанном, но быть маленьким сезаннчиком никогда не хотел.

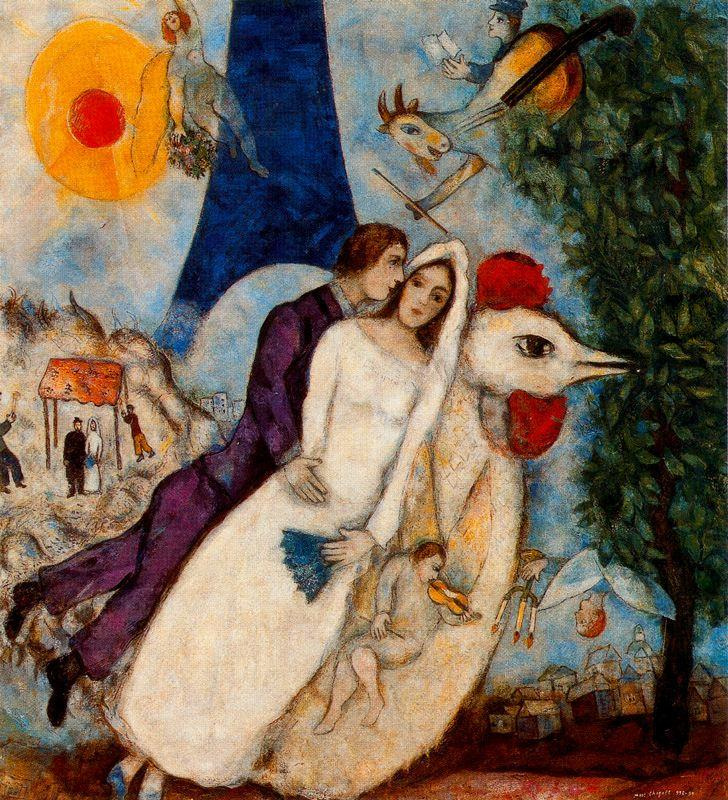

Шагал обожал мудреца Иеронима Босха, молился на Рембрандта и безумно любил Гойю, но ни у того, ни у другого, ни у третьего не было в картинах зеленых бородатых стариков, не было лошадей, у которых в брюхе сидели нерожденные жеребята, не было старухи без головы, падающей на крышу дома, на которой еще и корова стоит, не было грустных волов в модных сюртуках и упитанных кошек с женскими лицами, примостившихся на подоконнике.

Обыватель недоумевал, и партийцы негодовали: то ли этот Шагал сбрендил, и надо его вздуть, то ли шлепнуть без дальних разговоров или сбросить с колокольни за подобное озорство и безумие.

Шагал жил вольно в России, и в Витебске тоже, вольно, как говорится, от ветра головы своея. И считал, что никто не может навязать ему свои правила. А дуновение уже было — и ощутимое. «Они взяли власть легко, прикончили царя вместе с детьми без труда. Скоро возьмутся за художников, начнут проводить свою линию, а линия эта грубая, пролетарская, ровная. Жизнь будет устроена по их правилам. Они не хотят семь раз отмерять. Они хотят сразу резать. Всюду безысходность, всюду безропотные исполнители. Полная изоляция… Ах, Боже ж ты мой!»

Такие невеселые мысли пробегали в «неправильной» и умной голове Шагала, когда он твердо решил двигаться на Москву, а оттуда любыми путями и любыми средствами вырваться за кордон. Не из творческой прихоти и случайного каприза, не от обиды на своих учеников и своевольного поведении Малевича решился художник навсегда расстаться с родной стороной. Просто ему подвернулся удобный случай.

… У Луначарского в кабинете Марк Шагал просительно говорил наркому:

— Будьте, Анатолий Васильевич, моим ангелом-хранителем, отпустите меня за границу сопровождать выставку, я не изменник, не двурушник… Я люблю родину любовью русского художника! Если хотите, я к Демьяну Бедному пойду, его Ленин любит.

Луначарский тихо спросил:

— Вы же не вернетесь сюда?

Так же тихо Марк Шагал ответил:

— Вам нужны ударники, социальный оптимизм, а я человек крайне рассеянный, рисую задворки России. ГПУ будет меня гонять, как зайца. Кому нужна моя витебская Россия? Я, Анатолий Васильевич, люблю вас, ей-богу! И знаю, что вам будут шептать в уши слова утешения, а на деле станут давить и понуждать. Вас вовлекли в банду разбойников, поверьте. И вы там белая ворона. Будете плясать под их дудку — будут вас терпеть! Взбрыкнете — немедленно уничтожат. Я так и слышу в сумраке их голоса:

— Ты мошенник, какой ты Шагал? Скрываешь подлинное имя и фамилию… Ты Сегал! И твое искусство все сегальское, сиречь насквозь еврейское, — вот что они скажут.

— Ну и что с того? Лишь бы оно было искусством, а не мякиной, — возражу я.

— А нам нужно русское искусство!

— Тогда зовите Репина! Хотя, скажу вам по секрету, он в ваших руках может оказаться Шнеерсоном. Так что не перегните свою палку!

При этих словах, которые Шагал выговаривал внятно, горячо и убежденно, по лицу Луначарского пробежал горячий луч, он расхохотался:

— Ну, Марк Захарович, вы мистик. Умора, художник…

Шагал поднял глаза. У него сейчас было львиное лицо вполне уверенного в себе человека.

— Анатолий Васильевич, я еврейский художник, я русский художник. Если бы я не был евреем, я бы не был художником. Я люблю русские храмы, русскую икону, русские изразцы, лубок. Я художник религиозный. Я верю в Бога! Ох, как я верю в Бога! Вы должны меня отпустить. Если повезет — и вам и мне — встретимся на Монмартре!

Луначарский Шагалу помог — тот уехал. Нарком понимал, что в советском раю никто нормальной жизнью жить не сможет, и своей жизни не будет ни у кого. Циничное отношение сулило и самому наркому страдальческий финал. Понять это Луначарскому было несложно.

А Шагал наделен был как художник особым даром: он чуял грядущую жизнь и не видел себя в ней. А видел сплошной мрак. Здесь парение духа было вредно. А главное — не нужно.

Шагала коммунизм не обольстил ничем. Поживший в свое удовольствие за границей Ульянов-Ленин, со своим мягким грассирующим «р», возгласил: «Гасстлеливать как можно больше недовольных; особо священников, пгоституток!» Суров и беспощаден был самый «человечный человек». Навсегда злой!

Шагал увидел воочию, что коммунизм становится религией. Но постулаты этой новой религии почему-то были направлены против человека: вместо личной совести — общественная. Независимость личности — чушь и никому не нужна. Свободный дух вреден. Духовная ценность каждого человека — мираж и ерунда. Общество, вернее, большевики должны довлеть над личностью. И довлеть как следует. Ведь народ у нас темный и бестолковый… Спрашивается, кому здесь нужен Шагал с его примитивами и античной величественностью простых человеческих чувств? Советской России, которая скоро сядет на трактор?

И кому нужен Малевич с его супрематическими штучками, запутывающими вконец простые пролетарские мозги?

Первого утешало, что в случае чего за него заступится еврей Троцкий или другие важные русско-еврейские вожди. Романтик вы неисправимый, Марк Захарович.

У второго тоже были наивные, как у аборигена Полинезии, надежды на заступничество двух поляков — несостоявшегося католического монаха Дзержинского и неудавшегося романиста Менжинского, чекистов, наводивших смертный страх на всю христианскую Россию.

Судьба свела Шагала и Малевича в Витебске — уютном заштатном городке. Сказать, что все губернские или уездные города России жили уныло и однообразно, было бы по отношению к ним несправедливо и даже обидно. Ведь в жизни каждого такого города всегда есть что-то необыкновенное, трепетное, настоящее. И небольшой Витебск не составляет исключения. Он в своем развитии проходил трагические рубежи вместе со всей Россией. Неподалеку от Витебска пролегал великий водный путь из варяг в греки.

Когда-то жили здесь молчаливые, серьезные и простые люди, которые звались кривичи. Из них составлялись славянские племена.

На дворе был девятый век, и все было точно такое же, как теперь, — «и неба огнезвездный свод, и тихое луны мерцанье, и говор листьев, и плесканье луной осеребренных вод».

Как и в более поздние века, и в девятом тоже, в самую раннюю пору, когда только зарождалось туманное утро, шли люди на разные работы. Они возделывали землю с завидным усердием, разводили скот терпеливо и упорно, занимались ремеслами с большой охотой. Они просто жили, счастливо и первобытно, совокуплялись в полной темноте. И не было у них ни большевиков, ни коммунизма, ни героизма, ни света, ни трактора, ни теплой уборной. И жертвенности во имя светлого будущего тоже не было. Это были самые типичные и самые яркие представители своего исторического времени. Хоть и дикие, как обезьяны. А кривичами их прозвали вовсе не потому, что рожи у них были кривы, или косили они на один глаз, или отличались издали заметной колченогостью. И совсем не за особенную ловкость, про которую говорят: где прямой застрянет, там кривой пройдет. И не за криводушие, ибо кривичи были людьми искренними и чистыми, как местные речки. Текли они криво-прямо, как попало, а имена у них были приятные и странные — Янка, Меделька, Свольна, Нища, Дрисвята.

А звали кривичей так потому, что были они на редкость лукавы и очень горазды на веселый и безобидный подвох.

Для многих витебчан искренность и лукавство, как и для их дальних предков, никогда не были чем-то чужеродным — ведь люди через многие века гораздо тесней связаны между собой, нежели об этом полагают ученые мужи. А еще глубже залегает в человеке такое, совсем уже не различимое ни глазом, ни точнейшими приборами вещество, из которого соткана страсть посильнее любви — привязанность к отчему краю. Пляшет душа художника и плачет одновременно.

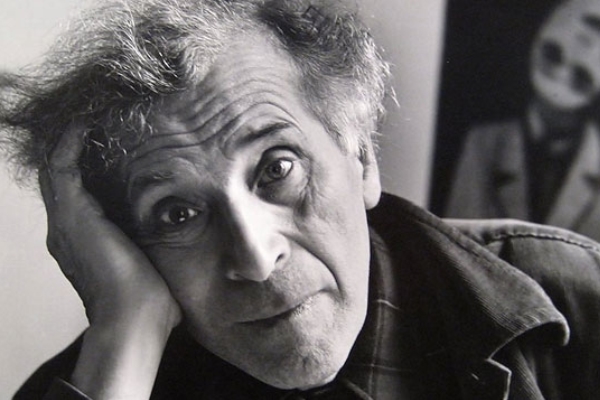

Человек себя почти не знает, но художник, да еще такой огненной впечатлительности и детской непосредственности, как Марк Шагал, знал себя прекрасно. Но даже знание это не спасло его от мучительного чувства оторванности от родины.

Кто бы ни живал в Витебске — хоть сам Наполеон Бонапарт, цари и вельможи, гениальные певцы, артисты, поэты, музыканты, знаменитые на весь белый свет, но город этот навсегда будет нанесен на мировую художественную карту как родина одного — великого художника Марка Шагала.

В Европе его пастушечий рожок и нежная провинциальная свирель обрели вдруг мощь всемирного органа.

Шагал принес в Европу и мир новый жанр — жанр алогизма, ярости, вихря и хаоса, отодвинув на второй план излюбленный им мир местечкового еврейства. Он стал величайшим лириком в живописи, выстроил дом своего художества из прочной смеси красного кирпича с известью. В Византии эту смесь называли «Коринфа». Он всегда был горяч, страстен, свои драгоценные видения подхватывал, как чайка рыбу, на лету, превращал их в картины. И картины его шли по всему миру.

Критик Абрам Эфрос отметил, что стоит Шагалу раздвинуть границы умения и сил для своих пламенных и роковых видений, как он тут же станет одним из самых совершенных дарований нашего искусства. Шагал раздвинул все, что мог. И стал одним из самых совершенных дарований в мировой живописи. Б-г наградил его талантом и живым, беспокойным умом.

Шагал показал, что на провинциала из Лиозно — крошечного местечка на земле — или местечка побольше размерами, как Витебск, с его величественными храмами XI и XII века, не надо смотреть с высокомерием или с полнейшей безнадежностью. В Шагале все лирично, все нежно, благостно, упоительно. Он был художником и хотел делать свое дело. Он не хотел бороться «за». Вместе со своими героями он поднялся в воздух и никак не хотел приземляться. Летели евреи с сумой на боку, летели девушки с букетами и ангельскими ликами, летели зеленые, красные, фиолетовые тела. Как и сам Шагал, они хотели просто жить. И хотели выжить. Шагал не хотел бороться за коммунизм, за нищенскую зарплату, за колхозы и трудодни.

Не хотел Шагал бороться и против. Большевики любили бороться против всех. Крестьянская Россия им мешала. Им все мешало — ценности, нажитые не ими, строения, воздвигнутые целыми поколениями трудовых людей, мешали поэты, художники, царские генералы и морские офицеры, засевшие в Кронштадте. «Вгаги пголетагиата не дгемлют, как некотогые наши товагищи! Находить и уничтожать их — вот наипегвейшая задача». Так требовал Ульянов-Ленин. Из-за не видевшей дальше своего носа эсерки Каплан и пары ее мордатых дублеров начинался красный террор и ярость. И вражда. И ненависть. И смерть. Поначалу Шагал, как и многие, поверил в то, что все можно переделать. Но увидел, что все блеф.

Ему помог супрематист Малевич. Он захватил в свои руки Школу искусств, учеников, Витебск, чуть самого Шагала не захватил. Но тот спохватился и бежал в Москву. Так все решили. Не уехал, а в панике бежал, будто бы от козней, интриг и твердолобости Главного Супрематиста — Казимира Малевича. Откуда поляк Малевич мог знать, — какое искусство нужно Витебску и людям, среди которых вырос Шагал и которых всю жизнь нежно любил? Картины Шагала напоминали ласковые и добрые руки, протянутые навстречу не одному Витебску, а всей России. И всему миру. А что любил беспартийный беспредметник Малевич? Своих поклонниц — молоденьких супрематисточек, которые визжали от восторга, завидя, как тяжело вышагивал по Витебску их Квадрат Квадратович. Кстати, оказалось, Казимир Северинович заметно уступал Шагалу в марксисткой теории. Один только раз внушительную победу в публичной дискуссии одержал Шагал, который всегда сильно волновался, кипятился и говорил путано и нелогично. Молодежь от его речей хохотала.

— Мы с Малевичем художники разных пластических мировоззрений, — сказал тогда Шагал. — Он считает меня неореалистом. Он считает, что всюду должен царить супрематизм. Он считает, что супрематизм — это художественное выражение революции. Он — отъявленный безбожник, а я верю в Бога. Да, да — в Бога! Мы должны говорить начистоту, как перед Богом, потому что путь каждого из нас не ошибочен, ибо это путь Бога. Имя Малевича оканчивается на «мир», а на самом деле он самый воинствующий из всех художников, которых я знаю. С ним невозможно договориться… А мое имя, если к нему добавить маленькую буквочку «с», составит фамилию одного из двух классиков марксизма. Так что я к Марксу гораздо ближе Малевича, — под общий хохот и шум закончил свою речь товарищ Маркс Шагал. Юмор в Витебске ценился.

Шагал перевел дух, и в его серо-синих глазах пробежала светлая молния.

Малевич угрюмо глянул на Шагала, скосив глаза на манер волка, потом вдруг широко приветливо улыбнулся ему. Улыбка у Малевича была чудесная: простодушная, бесхитростная, обезоруживающая. По ней сразу можно было опознать, что за человек перед тобой. И этот, вдруг ставший милягой, человек сказал:

— С точки зрения властей предержащих мы оба с тобой, дорогой товарищ Шагал, — ровня, никуда не пригодная! Ты — кривой, неправильный для них реалист, ты сбиваешь с толку гегемона, нам обоим пора сушить сухари! Нам ни мое Евангелие, ни твой Талмуд не помогут отбиться, вот увидишь!

После у них впервые случился разговор — неспешный и мирный.

Обычно взвинченный и нервный Шагал, которого Малевич раздражал своим каменным спокойствием, на этот раз был тих и задумчив.

— Послушай, Казимир, мы с тобой художники, а не ученые, нам сто одиннадцать на три разделить не по силам… Допустим, я уважаю твой язык геометрических форм, но мне он никак не подходит. Хоть убей! Я созерцатель, а ты — заклинатель. Давай договоримся. Вот ты с учениками приготовил город к Октябрьским торжествам. Вторая годовщина революции. Их еще будет пятьдесят или сто… Пока новая революционная империя треснет и развалится, потому что у нее голова глупая, а тело неживое. И никакого фундамента. — Он понизил голос. — Советская империя стоит на жидком дерьме. Оно спеклось и застыло. Где государство угнетает человека и лишает его самозащиты — там не может быть искусства, литературы. Ничего хорошего. Ты мне хочешь навязать свой супрематизм. Насильно. Это пустое дело. Форма для художника — не бричка, взятая напрокат. Это впечатления детства, следствие погруженности в материнское начало. Так давай же, давай договоримся: я тащу свою телегу к своим звездам, но со своей скоростью. А ты тащи свою, не будем пихать друг друга, как мешочники, подгонять и торопить, ладно? Не будем размножаться в неволе, под чужую дудку!

— По рукам, — коротко и резко бросил Малевич и пожал Марку его необыкновенно сильную руку. Вполне дружелюбно.

(Опубликовано в газете «Еврейское слово», № 29)

Белла Мейер: «Шагал тщательно выбирал фрагменты Библии, которые иллюстрировал»

«Я жизнь провел в предощущенье чуда»