К 100-летию Александра Володина: Бегство с ярмарки тщеславия

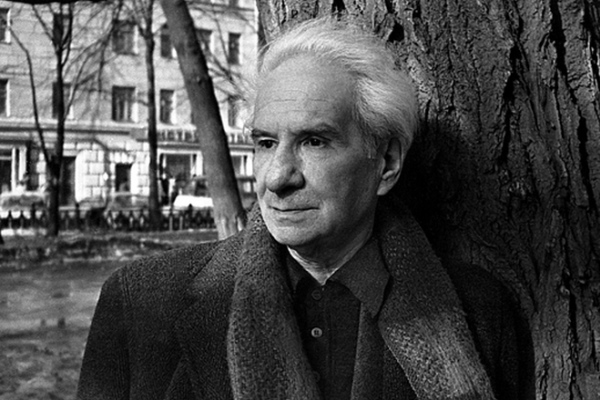

10 февраля исполняется 100 лет со дня рождения драматурга Александра Моисеевича Володина.

Смею уверить: это достаточно редкое свойство – нежелание брать в расчет собственную популярность, известность, выслушивать комплименты. Я мог бы назвать несколько куда менее громких имен, нежели имя героя моих заметок, обладатели которых всегда обостренно, а то и болезненно воспринимали любое замечание в собственный адрес. Встречались среди них и драматурги, и театральные афиши на стенах их квартир были неизбежны, как осенний дождь.

Александр Володин ничего подобного не признавал, афиш по стенам жилья не клеил, небожителем себя не чувствовал. Не только собственным творчеством, но и поведением, самой жизнью утверждал для себя право оставаться обычным человеком, явно предпочитая выглядеть, держаться, «как все». Тому, кто знал его лично, легко было убедиться, что он жаждет удрать с ярмарки тщеславия, стремится к бегству, а не к прогулкам по ней. Сам образ жизни Володина был сродни бытию, уготованному судьбой героям его пьес. Близость автору, надо полагать, содействовала их органичности. Словно были они и впрямь люди одного круга, одних представлений, одного образа мыслей. Отсюда, легко допустить, естественность их поступков и решений.

Не испытываю даже малейшей потребности размашисто зачеркивать всю советскую драматургию, – пусть очень многое в ней безнадежно устарело. Думаю, она сыграла немалую роль в судьбе самого Володина и володинских пьес. Не в том смысле, что служила образцом или, напротив, примером того, как не следует выстраивать сюжет, воссоздавать характер. Ее опыт сохранялся в его сознании словно нечто суверенное, не рождая потребности следовать в этом русле или, наоборот, демонстративно его отвергать. Хотя, слов нет, вольно или невольно Володин отметал многие устоявшиеся каноны.

Но, поступая подобным образом, он не стремился привлечь внимание ни к этому, ни к собственной оригинальности, ни к самобытности своих персонажей.

Вообще, какие-либо цели, помимо преследуемых героями в конкретной житейской ситуации, его, по-моему, не занимали. Как не занимало разное другое – типичное для драматургии того времени.

Он менее всего собирался «опровергать» такие, скажем, шедевры, как пьеса «Незабываемый тысяча девятьсот девятнадцатый» (одно из классических творений Всеволода Вишневского, вознесшего усатого генералиссимуса, который еще и не подозревал, что его ждет слава, не снившаяся Наполеону).

Можно даже сказать, что Володин попросту забыл о том «незабываемом», что требовала помнить и на чем держалась сама советская драматургия. Роль ниспровергателя так же не импонировала ему, как и роль апологета.

Сцена из спектакля «Фабричная девчонка». Малая сцена театра им. Моссовета.

Ему доставало собственного понимания того, чем, кем и как надлежит заниматься. Он и героев предпочитал таких, которые на свой лад творят жизнь, менее всего озабоченные тем, как эта жизнь соотносится с плакатным ее изображением. Им вполне хватает тревог и дум, сопряженных – никуда не деться – с обыденными заботами; а тут еще и поденный труд, от которого они отнюдь не освобождены. Не по воле автора пьесы, но по житейской необходимости. Не усматривая в труде сколько-нибудь спасительного начала, они лишены возможности существовать вне его, что обременительно и тягостно. Хотя этот труд предполагает свои достижения, подчас даже – рекорды.

Ничего из того, что присутствует в реальной жизни, не станем кривить душой, Володин не отрицал. Но лишь в той мере, в какой не отрицала этого сама тогдашняя повседневность. Обреченная на крах, но менее всего к нему готовая, продолжающая сознавать свое главенство над сущим. Он брал ее как материал, с которым надо работать. Не отрицали ничего, впрочем, и персонажи драматурга. И его критики, коих с лихвой хватало.

Володина занимала несколько иная сторона этой жизни, этих судей. Сценически выигрышная, но почему-то ускользавшая от других авторов – и не только поверхностных, легковесных сочинителей.

Его интересовали и привлекали люди – да не покажется странным, – чем-то близкие лично ему.

Речь, по всей видимости, надо вести о близости не в обиходном смысле, но в каком-то ином, более сложном и противоречивом. Если не бояться громких слов, то в смысле духовном. Хотя и это не совсем точно. Тем более, что и сам Володин никак не относится к записным интеллектуалам. Да и вообще интеллигенция как человеческая общность со своим образом жизни и мироотношением не шибко его занимала. Это, правда, была интеллигенция, порядком изломанная, зачастую со смещенным представлением о своем назначении и возможности ему соответствовать.

Но и так называемый «народ» Володину тоже, пожалуй, был не слишком близок. Он не стремился к народу как таковому, тем паче бившему себя в грудь: я – народ.

Вообще, фигуры, склонные по какому-либо поводу бить себя в грудь, оставались для него в зоне, условно говоря, «Незабываемого тысяча девятьсот девятнадцатого». Не потому, что писателя влекли к себе лишь «загадочные» личности, интригующие поступки, тайные и странные побуждения. Напротив, он предпочитал совсем иной состав персонажей, неизменно делая выбор в пользу так называемых простых людей, попутно доказывая: не так-то уж они и просты. Совсем не так. Их искренняя, неподдельная простота не исключает своеобразной сложности, даже если последняя далека от гамлетовского «Быть или не быть?» (Хотя, будем справедливы, иной раз не очень далека.)

Володинская «Фабричная девчонка» мало имела общего с «простой» советской работницей, какую обычно живописали не только в газетных очерках, но и в журнальной прозе, какой охотно предоставляли театральные подмостки. Ее создатель не искал (и уже потому не мог обнаружить) неких небывалых качеств, проявлений, невероятных свершений, пусть даже слабостей, способных ошеломить зрителя. Он решал более тонкую задачу.

Сохраняя обыкновенность, «фабричная девчонка», «старшая сестра» и другие володинские героини не теряют своей незаурядной, я бы даже сказал – выдающейся индивидуальности. Попутно обнаруживая – каждая на свой лад – нечто, присущее только ей. Даже если этого не заметили (или заметили с опозданием) другие, полагая чем-то мимолетным, малозначительным.

Быть может, здесь и таилась одна из впечатляющих особенностей володинского творчества. Незаурядность сама по себе не слишком, казалось бы, манила автора, он как бы не стремился к ней, не пытался выйти за рамки обыденного сознания и бытия, представляя зрителю своих персонажей, и если ему говорили что-то в подобном духе, хвалили, он чаще всего отмахивался: «Да брось ты…» И тем не менее…

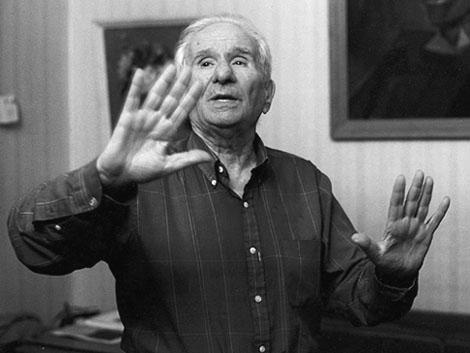

Я вообще не встречал писателя, до такой степени не склонного обсуждать «творческие проблемы», как Александр Володин. Если он и употреблял когда-нибудь два эти слова, то с откровенной иронией.

Однажды я спросил, как его угораздило получить рану на фронте. Он не без вызова отбился: а тебя? Потом, развивая свою мысль, пытался мне втолковать, будто солдаты-евреи и офицеры той же непопулярной национальности, стремясь доказать собственную смелость, лезли под пули. Получалось, будто ранение сопряжено с его настоящей фамилией – Лифшиц. Мне такая связь не показалась убедительной. «Лично я никуда не лез», – возразил я, искренне полагая, что глупости и неуверенности в себе в ту пору доставало едва не каждому, да и причин «лезть» хватало почти любому…

Выдался месяц, который, связавшись с журналом «Звезда», я вынужден был провести в «колыбели революции», как тогда нежно, без тени иронии именовали Ленинград. (Ирония строго дозировалась.)

Первую половину дня я сидел с одним из редакторов «Звезды», выслушивая его замечания, казавшиеся мне досужими придирками, ему – серьезным улучшением текста. После чего, позвонив Володину, встречался с ним на Невском. И мы отправлялись гулять по городу, который я едва знал.

Володин не принадлежал к коренным ленинградцам. В 1949 году он окончил сценарный факультет московского Института кинематографии и, естественно предположить, оказался на мели. Фамилия срабатывала безотказно. Отчество (Моисеевич) – тоже. Ни должности, ни возможности печататься. Тогда и возникла спасительная «колыбель революции», где туманно маячили перспективы хоть какой-то работенки со скромным окладом. Недолго думая Саша с семьей перебрался в северную столицу и получил должность редактора, позволявшую не умереть с голоду. Для человека, которому уже давали почувствовать, что oн – пария, это кое-что значило. Как и квартира на улице Рубинштейна.

Теперь, расправив плечи и чувствуя себя истинным питерцем, он несколько отстраненно вспоминал те тяжкие времена, прекрасно, однако, сознавая: они не канули в вечность. Ожидать можно всякого.

Об этом и еще о многом другом рассуждали мы, совершая свой обычный маршрут по правой стороне Невского, шагая в сторону Московского вокзала.

О чем только ни говорили! Но прежде всего, видимо, о «Фабричной девчонке», вызвавшей целую дискуссию на страницах журнала «Театр».

При различии оценок почти все участники спора так или иначе признавали: пришел новый драматург, рождается новая драматургия, исподволь, но резко осуждающая советскую реальность. Не впрямую, но признавали.

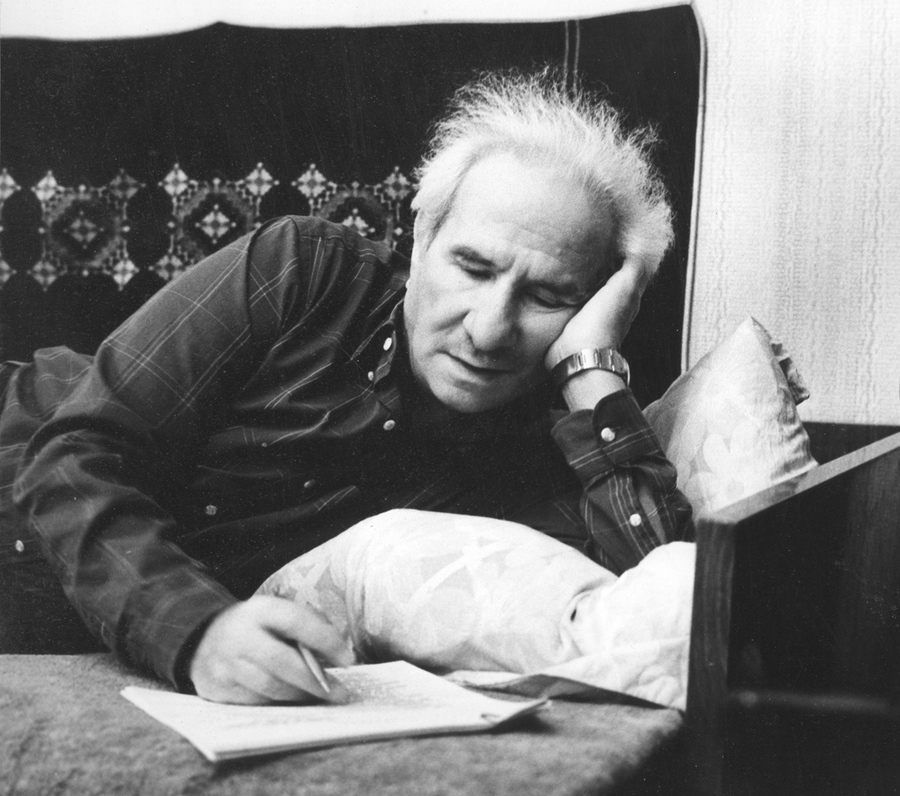

Гуляя по Невскому, я имел возможность наблюдать процесс создания володинских мизансцен и реплик. Время от времени Саша чуть смущенно, дабы не сказать виновато, доставал из кармана листок бумаги и, что-то торопливо на нем начертав, совал обратно. В такие минуты, стремясь не усугублять его смущение, я смотрел в хмурое небо, тогда еще ленинградское.

Иной раз по мере приближения к цели мы заходили в какой-нибудь неприметный подвальчик или полуподвальчик и «прикладывались». Но скромно. Не позволяя себе переступить определенную черту. По крайней мере, оба к этому искренне стремились.

Изредка заявлялись к Саше домой; я уже прежде успел познакомиться с его женой и сыном Володей. Сыном он несказанно гордился. Смотрел на него, как простой смертный, скажем, на звезду экрана, вдруг оказавшуюся рядом.

«Вот ты, – шептал он мне, – не можешь трехзначное число в уме помножить на трехзначное, а Володя…»

Далее следовало взволнованное повествование о выдающихся способностях сына-вундеркинда, которому любое математическое море по колено. В этом рассказе, на мой непросвещенный взгляд, отсутствовали преувеличения. Отцовские запредельные пророчества, звучащие дико и нелепо, действительно сбудутся. Володе – ни много, ни мало – предстояло стать профессором в США…

Но до Штатов было еще, как до седьмого неба, и мы неспешно брели по Невскому, временами делая привалы в неказистых зальцах, где Володина принимали, как дорогого гостя.

Доведя меня до гостиницы «Московская», спутник мой не всегда спешил домой. В Питере ему хватало и других облюбованных местечек, где его радушно, я бы даже сказал по-родственному, встречали. Он охотно рассказывал о своих приятелях и приятельницах «из простых». Актрисами не интересовался; изредка, пожимая плечами, походя отзывался об иных, казавшихся мне далеко не бездарными и к тому же привлекательными. Не всегда торопясь с ним согласиться, в конечном счете я часто признавал его правоту.

Хорошо помню: о линотипистках он рассуждал с куда большим запалом, нежели о звездах ленинградской сцены.

Позже, довольно близко познакомившись с московским «Современником», я снова убедился в его правоте и дальновидности. При легкости обычного поведения, при оценках, иной раз как бы брошенных на бегу, он обнаруживал проницательность, точное понимание людей, их перспектив, их творческих возможностей.

Легкость не была ни игрой, ни рисовкой. Он вообще отличался поразительной естественностью во всем. Спустя многие годы после запавших в память наших ленинградских моционов он позвонил однажды утром. Мы сто лет не виделись, не разговаривали. Для начала извинился, что звонит так рано.

«Правда, не разбудил? Слава Б-гу».

Оказывается, вчера поздно вечером он прочитал какую-то мою статью. Соглашаясь с ней в целом, твердо обозначил места, вызывавшие у него несогласие или сомнения.

При любых обстоятельствах Володин оставался самим собой, узнаваемым в каждой пьесе, в каждом сценарии. Блистательный фильм «Осенний марафон» с Олегом Басилашвили (еще один москвич, заброшенный в «колыбель») в главной роли и чудесным датчанином, играющим самого себя, то есть иностранного журналиста, по ходу действия (точнее – попав в вытрезвитель) с восторгом узнающего много «новых» русских (читай – матерных) слов, о которых и не подозревал. Фильм настолько володинский, что от одного этого у меня всякий раз перехватывает дыхание.

Не берусь судить, когда он был прав, а когда заблуждался, оценивая ленинградские премьеры и ленинградских актеров, не куря фимиам примадоннам и проявляя какую-то особую мудрость, не всегда присущую ему в житейских делах и необязательных разговорах.

И еще одна черта, особенно свойственная, пожалуй, нашему поколению, прошедшему войну. Хотя, наверное, не только нашему – хотелось бы надеяться.

Имею в виду способность дорожить чужим мнением. Даже если его не принимаешь, оспариваешь. А он порой оспаривал. Правда, насколько мне дано судить, в дискуссиях с представительницами слабого пола обычно являл уступчивость.

Но эту тему, достаточно развитую в фольклоре, я усугублять не склонен. Тем паче, что недостаточно владею материалом. Иными словами, в моем распоряжении мало фактов. А ее, темы этой, мы не касались в долгих разговорах, что вели на Невском по пути в гостиницу, где я жил. Расставание у входа не означало, что Саша непременно отправится на улицу Рубинштейна под родимый кров. В нем жил городской бродяга, который не спешит домой. Нe почему-либо, а лишь потому, что так диктует натура, а бродяжий резерв еще не исчерпан. Шатаясь где Б-г на душу положит, он еще не раз извлечет из кармана смятый листок и что-то на нем небрежно, словно по необходимости, накорябает.

У себя в номере я прежде всего получал порцию музыки, доносившейся из-за стены. За стеной обитала тогда начинающая, а ныне знаменитая актриса. Мы с ней состояли в добрых отношениях, обращались друг к другу по имени, и каждое утро я умолял ее, уходя, выключать радио. «Конечно, конечно», – заверяла она и, естественно, забывала, обеспечивая меня на полдня радиоинформацией. Преимущественно о всенародной борьбе за мир. Когда я однажды пожаловался Саше, надеясь на его сочувствие, он рассудил на свой лад: «Не беда. А ты от этой приглушенной трепотни не помрешь».

Он полагал – коль ее хлебает весь народ, надо и мне хлебнуть. В чем я не был убежден. В конце концов, отбивался я, коль весь народ, – можно обойтись и без моей персоны. Володин не порывался открыть дискуссию. Он не верил, будто в спорах рождается истина. Чаще – взаимная неприязнь.

Отобедав где получится, в одиночку либо с Володиным я наконец-то возвращался в свой гостиничный номер. Надлежало готовиться к завтрашней встрече с редактором. В эти часы нередко раздавался телефонный звонок. Сашина жена напористо интересовалась, куда я девал ее мужа и где он мог застрять, если мы попрощались два часа назад. Ничего не утаивая, я признавался, что понятия не имею. Благо знал: застрять он способен где угодно. Жена это знала не хуже меня. Однако реагировала с раздражением и недоумением.

Оба чувства были более чем оправданны. Саша еще утром покинул дом, оставив сына-вундеркинда на попечение мамы. Теперь до меня доносился ее полный сомнений голос: «В самом деле не знаете? Не может быть». Но то была святая правда. Саша не имел обыкновения делиться ближайшими планами. Не поручусь, что они у него имелись. Он с охотой принимал любые сюрпризы, однако менее всего хотел интриговать кого бы то ни было, в том числе и жену.

Непосредственность, естественность делали порой его поведение неожиданным, даже странным. Но не сам он был тому виной. Володин не совпадал с действительностью не из-за своей, как кому-то могло показаться, неуживчивости, а из-за того, что предъявлял к ней собственные, вполне закономерные, человеческие требования. Как и его герои. А она далеко не всегда отвечала пониманием и готовностью соответствовать. Этот конфликт – едва ли не основной в его жизни и в его превосходных пьесах.

Разумеется, это не только его конфликт, но это уже иной разговор. А пьесы его и впрямь редкостно правдивы, и против их психологической достоверности бессильно время. В том числе и нынешнее, словно бы игнорирующее вчерашний день, опрометчиво полагая его безнадежно устаревшим, никак не причастным к сегодняшним людям, проблемам, свершениям.

Когда бы не это безоглядное отрицание былого, нынешняя жизнь, вполне вероятно, была бы куда более осмысленной и достойной.

(Опубликовано в №148, август 2004)

Галина Заходер: «Борис не позволял себя топтать»

«Лишь никуда в движенье не спеша, к зениту приближается душа»