Юбилей «Лехаима» неизбежно возвращает нас к разговору о том, на какой почве он появился.

Между тем, постперестроечная свободная еврейская периодика была как будто деревом без корней — или с корнями, оставшимися глубоко в земле, если вспоминать дореволюционные «Восходы» и «Рассветы». В последние советские десятилетия почти не было подцензурной еврейской прессы, за исключением «Советиш геймланд» и «Биробиджанер штерн». Однако еврейские периодические издания все же выходили — в самиздате. Самиздат был одним из направлений деятельности еврейского национального движения, известного также как движение отказников, которое занималось борьбой за выезд и возрождением еврейской культуры среди советских евреев. Но первые опыты еврейского самиздата относятся к первой половине 1960‑х годов, когда никакого движения еще не было.

Вернувшийся из лагерей сионист Эзра Моргулис, «организатор первого в Москве кружка еврейской молодежи и интеллигенции» , знакомится с картографом‑геодезистом Соломоном Дольником, выходцем из хасидской семьи и сионистом с юности, и они вместе начинают издавать, то есть перепечатывать на машинке, разные тексты — короткие и длинные: от выступления М. Ромма на конференции киноработников до отдельных глав перевода «Экзодуса» Л. Юриса или лагерных воспоминаний самого Моргулиса. Среди трех десятков наименований, изданных ими с 1960 до 1966 года, есть безымянный сборник, «периодическое издание <…> нашей группы», десять выпусков которого вышли в 1964–1966 годах. Дольник вспоминает, что хотел было присвоить сборнику название «Пробуждение», но решил этого не делать, чтобы не привлекать внимание: «скромность превыше всего, когда касается нелегальщины» .

Еврейские активисты следующего десятилетия отбросили скромность, стремясь, как правило, наоборот, к максимальной паблисити, и отказались считать себя «нелегальщиной». У их изданий появились не только названия, но и авторы с редколлегией. В октябре 1972 года в Москве начал выходить журнал «Евреи в СССР», один из самых «толстых», регулярных, долговечных и известных в еврейском самиздате (сопоставимый с ним «Ленинградский еврейский альманах» (ЛЕА) появится только в 1980‑м). И этот журнал принял, цитируя его основателя Александра Воронеля, «легалистскую манеру <…> всех редакторов выносить на обложку». Свою задачу журнал видел прежде всего в том же «пробуждении» национального самосознания у тех советских евреев, у которых оно еще не пробудилось, и решал ее разными способами, публикуя размышления непосредственно на эту тему — автобиографические эссе в регулярной рубрике «Кто я?», напоминая читателям о трагедии Холокоста и героизме евреев на фронтах Великой Отечественной войны или рассказывая о русских националистах — отчасти пугая ими, отчасти ставя в пример. Но довольно рано журнал стал отвечать и культурным запросам читателей, с третьего номера введя рубрики «Культурная жизнь» и «Стихи», к которым вскоре добавились «Беллетристика», «История», «Религия», «Иудаика». Публикации о еврейском календаре и каббале, традициях аскетизма и истории марранов и многом другом обеспечивали прирост еврейских знаний, который, как мы увидим, сделал возможным появление собственного культурного продукта.

После отъезда Воронеля, выпускавшего журнал совместно с В. Яхотом, два года, начиная с 12‑го выпуска (январь–март 1976 года), редактором была ленинградский искусствовед Эмма Сотникова (совместно с москвичом Владимиром Лазарисом). К этому времени относятся упоминания о ней в различных воспоминаниях, устных и письменных. Филолог Илья Левин, также принимавший участие в издании «Евреев в СССР», рассказывал в августе 1977 года на Радио «Свобода», что Сотникова

…вынуждена была подать прошение о выезде после неоднократных обысков. Причем через некоторое время ее вызвали в ОВИР и сказали, что так как она является свидетельницей по делу журнала «Евреи в СССР», ее документы не будут рассматриваться. Это, конечно, явное беззаконие. Уже уехали несколько бывших редакторов, тоже формально находясь свидетелями, наконец, я уехал, тоже будучи свидетелем, и поэтому это заявление, сделанное Эмме, просто пример давления на нее в целях заставить ее давать показания. Потому что она, хотя и участвовала в допросах, но показания давать отказывалась .

Поэт Дмитрий Бобышев в воспоминаниях о Давиде Даре отмечает отвагу деятельницы самиздата:

…о спокойно‑веселой Эмме Сотниковой и говорить не приходилось: ее имя и домашний адрес были с дерзким вызовом напечатаны прямо в журнале! Ощущение азартной игры охватило меня, но чуял я: мне везло. Я проводил Эмму, и в течение двух‑трех недель до ее отъезда в Израиль эта красивая и смелая женщина дарила меня своей дружбой. Журнал «Евреи в СССР» оказался отчасти провокатором, проявляющим бюрократическую ситуацию для отъезжающих: о нем звенели «враждебные радиоголоса», за ним не прекращалась слежка. Но результаты всех этих перипетий были непредсказуемы: уехал Дар, но был арестован Рогинский; уехал Генделев, но затаскали по допросам Эмму. Наконец уехала и она .

Смелостью Сотниковой восхищался и другой поэт — Лев Друскин:

Стояло грустное лето. То и дело приезжали прощаться друзья. Близкие люди уходили из нашей жизни навсегда. Они не умирали, но это было подобие смерти. <…> Эмма Сотникова — красавица, храбрая женщина, редактор блестящего самиздатовского журнала «Евреи в СССР»… Не простучит больше каблучками по Фонтанке от своего дома до нашего, и в коридоре не кинется ей навстречу Гек .

Эмма Сотникова уехала в Израиль в 1977 году, а редактором «Евреев в СССР» стал Виктор Браиловский. В Израиле Сотникова продолжила работать в СМИ, уже, разумеется, в «легальных», а потом занималась — и занимается — другими культурными проектами.

Об одном из подведомственных ей изданий — газете «Иерусалимский курьер» — можно встретить резкий отзыв литератора Юрия Колкера, в прошлом тоже ленинградского отказника и активиста, редактора ЛЕА. Колкер противопоставляет стиль «Иерусалимского курьера» (речь идет о 1984 годе) высоким советским стандартам: «Газета поразила меня развязным тоном, отсутствием строгости — и, конечно, россыпью еврейских слов, написанных кириллицей. Это был какой‑то местечковый семейный междусобойчик. Разве так мы понимали печатное слово? Спасибо большевикам <…> Гутенберга мы уважали сверх всякой меры, до абсурда. Оттиснутое слово отправлялось прямо в вечность…» Этот выпад не может не удивить, поскольку материалы самиздата не дают оснований подозревать за Сотниковой иное, менее уважительное «понимание печатного слова». Ее собственных текстов в журнале «Евреи в СССР» было мало, но в сборнике докладов к симпозиуму «Еврейская культура в СССР: состояние и перспективы», несмотря на противодействие властей состоявшемуся (в урезанном виде) в декабре 1976 года, вышла ее развернутая рецензия на ленинградскую квартирную выставку художников группы «Алеф». Этот обстоятельный искусствоведческий очерк, убедительно свидетельствующий о заметных успехах подпольного развития еврейской культуры — в том числе и посредством самиздата — в плане прироста знаний, их творческой переработки и аналитического осмысления, мы и предлагаем вниманию читателя.

Ленинградская выставка художников группы «АЛЕФ»

Участники: Евгений Абезгауз, Анатолий Басин, Леонид Болмат, Александр Гуревич, Юрий Календарев, Татьяна Корнфельд, Александр Манусов, Александр Окунь, Сима Островский, Алек Рапопорт, Осип Сидлин (посмертно), Ольга Шмуйлович.

Манифест группы «Алеф»

1. Несколько художников‑евреев Ленинграда объединяются в попытке возродить древние и средневековые еврейские традиции в изобразительном искусстве.

2. Эти традиции в течение последних пятидесяти лет (с момента выезда за границу в 1926 году еврейского театра «Габима») были в России совершенно забыты.

3. Вопреки распространенному мнению, изобразительное искусство было в высшей степени развито в древнем Израиле в связи с архитектурой Иерусалимского храма, а затем в росписях средневековых синагог в Палестине, оказавших через Византию влияние на европейское искусство, в испанской «мавританской» архитектуре, в росписных памятниках и книгах с изысканными композициями шрифтов и миниатюр, в культурной утвари, надгробиях и памятниках, ювелирных изделиях, костюмах и орнаментах.

4. Нам хотелось бы преодолеть влияние местечкового еврейского искусства и найти истоки творчества в более древней, более глубокой, мудрой и духовной еврейской культуре, чтобы перекинуть от нее мост в сегодняшний и завтрашний день.

Этот манифест написан группой ленинградских художников, которые в ноябре–декабре прошлого года показали на двух выставках (в Ленинграде и в Москве) более ста живописных, графических и скульптурных работ. Первая выставка была открыта в Ленинграде.

Около 4 тысяч человек побывали за восемь дней в небольшой двухкомнатной квартире на проспекте Стачек. При входе в квартиру висела скромная афиша с изображением меноры и объявлением: «Здесь проводится выставка 12 еврейских художников». В комнате приглушенно звучали израильские мелодии — «Песни последней войны», на двери — вырезанная из дерева скульптором Ю. Календаревым — мезуза. Художники проводили небольшие экскурсии по своей выставке, здесь же завязывались споры и обсуждения картин. Каждый день на выставку приходили несколько сотен человек. И каждый день показывал, насколько своевременной оказалась эта выставка, насколько она попала в резонанс. Многие уходили с ощущением, что произошло нечто важное, давно ожидаемое, и не только для узкого круга художников и ценителей живописи, но и для самых широких кругов еврейско‑русской интеллигенции.

12 художников показали свои работы на выставке. Они не принадлежат к какому‑то определенному направлению: различны манеры и стиль, тематика произведений; каждый художник ищет свой путь и ставит свои цели в искусстве (разумеется, не ориентируясь на официально предписанные нормы).

Вряд ли можно сегодня говорить о наличии или даже формировании еврейской школы в изобразительном искусстве. Есть, конечно, Шагал, Сутин, Цадкин и другие менее яркие фигуры, но для создания школы этого мало, для рождения традиции — тем более. И хотя художники декларируют в своем манифесте возрождение древних еврейских традиций, вряд ли правомерно вообще говорить об еврейском изобразительном искусстве, тогда как оно не могло являться составной частью древней еврейской культуры и было практически запрещено религией. Ведь насколько естественно и традиционно укладываются в историю еврейской культуры такие понятия, как еврейский философ, еврейский поэт, еврейский музыкант, настолько исключительно современно звучит словосочетание — еврейский художник.

Организация ленинградской выставки поставила много интересных и сложных вопросов: по какому принципу объединились художники, проявляется ли и как «еврейский акцент» в их работах, можно ли выделить из этого пестрого сочетания совершенно различных творческих индивидуальностей нечто существенное, объединяющее их, и возможно ли вообще обнаружить адекваты еврейского духа в изобразительном искусстве. Ставя эти серьезные вопросы, эта первая выставка еврейских художников, разумеется, еще не дает возможности однозначно на них ответить. О принципе объединения можно сказать твердо лишь одно: не все участники выставки считали себя еврейскими художниками, но все осознавали себя евреями. Так что, говоря об общих тенденциях (не в изобразительном искусстве), можно отметить еще один факт активного пробуждения национального самосознания. Плодотворно ли такое размежевание по национальному признаку в искусстве, плодотворно ли вообще создание любых новых перегородок в среде культуры? Не поведет ли это к ограниченности, к отгороженности от общественных проблем, от «вечных вопросов», которые всегда ставит большое искусство?

Чтобы рассматривать эти проблемы, необходимо учитывать процессы и тенденции, характерные если не для всей современной культуры, то хотя бы те, которые можно наблюдать в так называемой «второй», или нонконформистской, культуре России, в культуре независимой впрямую от официальной идеологии.

Формирование неофициальной культуры в сегодняшней России уже есть несомненный факт. Можно и нужно еще долго разбираться в ее внутренних противоречиях, ее слабых и сильных сторонах, но нельзя не признать, что многие элементы этой культуры уже заняли прочное место в современном обществе, они воспринимаются как некое сложное явление (враждебное или близкое различным слоям, но не безразличное) и оказывают серьезное влияние на мировосприятие современного человека. Большие выставки, разрешенные властями, и многочисленные самостоятельные квартирные выставки художников‑нонконформистов, объемистые коллективные и индивидуальные сборники неофициальных поэтов, распространение в самиздате непубликующихся литературных произведений официальных авторов — все это уже нельзя рассматривать как отдельные эпизоды или протесты одиночек‑непрофессионалов — это серьезное явление, которое единственно и имеет непосредственное отношение к развитию современной культуры.

Художники, участвующие в еврейской выставке, все принадлежат к этой «второй» культуре. Можно вполне объективно отметить (на основании многочисленных наблюдений, сравнений и отзывов), что общий профессиональный уровень участников этой выставки, серьезный и требовательный отбор только «сделанных» работ, полное отсутствие халтуры, общая культура экспозиции — выгодно отличали эту выставку от многочисленных квартирных выставок‑продаж и крупных авангардистских, где процент недобросовестной работы был, к сожалению, весьма высок.

Что касается выделения по национальному принципу, которое, казалось бы, в искусстве нужно рассматривать как шаг назад, то приходится признать, что сейчас, в конце ХХ века, идея объединенного человечества и общеземной культуры оказалась, как никогда, далека от воплощения. Стремительный рост национальных движений, национального самосознания наблюдается в самых непредвиденных формах в самых разных районах нашей планеты. Поведет ли это резко обозначившееся сейчас размежевание к будущему объединению и на какой основе — покажет время, и, вероятно, неблизкое. На сегодняшний день можно лишь констатировать факты, которые в совокупности уже демонстрируют некоторую закономерность, а обсуждение того, хороши ли эти факты или дурны — никоим образом не отменяет их наличия.

Переходя от общих тенденций к конкретным работам художников, тоже можно отметить совершенно очевидный процесс не просто национального самоутверждения, но активное стремление к художественному выражению пробудившегося еврейского самосознания. Проявляется оно и в разной мере, и в различной форме.

Наиболее открыто проявляется национальная направленность в работах Е. Абезгауза — одного из организаторов выставки (в его квартире она и проводилась). На выставке были показаны две серии его картин. Большая серия полотен носит несколько литературный характер. Она показывает жизнь евреев в черте оседлости и дает очень точные художественные характеристики местечкового еврейства. Никаких хронологических указаний в них нет, однако многие работы этой серии вызывают ассоциации с рассказами Шолом‑Алейхема. Это давало повод рассматривать их как иллюстрации. Действительно, работы эти очень близки системе Шолом‑Алейхема — тот же грустный еврейский юмор, самоирония, доброта, внимание и любовь к деталям. И тем не менее — это вполне самостоятельные произведения, которые как бы продолжают определенную традицию (в еврейской литературе) на современном живописном языке. Красиво включены в композиции надписи на иврите, поясняющие сюжеты и в то же время являющиеся названиями картин: «Ходил Исроэлка по Руси и искал свое счастье», «Вкушал Адам от плодов, что давала ему Ева, но так и не понял ничего», «Была у Мойше хорошая лошадь», «Тихо и спокойно было в нашем местечке после погрома» и другие.

В своем манифесте художники декларируют стремление «преодолеть влияние местечкового еврейского искусства». Трудно определить, что они вкладывают в это понятие. Если сюда входят и Шагал, и Шолом‑Алейхем, и Михоэлс, творчество которых в значительной мере выросло на местечковой еврейской почве, то неясно, зачем это искусство нужно преодолевать. Что касается работ Е. Абезгауза, то в них нет никакого преодоления, а есть искреннее переживание, стремление понять и обобщить целую историческую эпоху в жизни своего народа.

В композицию каждой картины включается детально выписанный русский пейзаж, в котором присутствует одна и та же деталь: на холме или на пригорке — церковь с взлетающими с куполов птицами. Эти пейзажные картины остаются как бы за спинами героев, они везде сопутствуют им и в то же время существуют отдельно. Это — связь и отталкивание, любовь и страх, и, пожалуй, больше любви и привязанности к этой своей‑чужой земле можно увидеть в добрых и скорбных взглядах героев, обращенных к зрителю и словно только что оторвавшихся от привычных холмов, церквей и птиц. И в художественных приемах, которые использует автор в этой серии и которые построены на использовании живописной традиции русского лубка, выявляется не только взаимосвязь еврейской жизни и России, но и некая зависимость собственного мировосприятия автора от русской художественной почвы.

Вторая серия работ — портреты ленинградских отказников (в композицию каждого портрета включены автопортреты художника). Выполнена эта серия в духе парадных репрезентативных портретов XVIII века.

Кроме этих живописных серий, нужно отметить еще две работы Е. Абезгауза, которые обозначают как бы два противоположных полюса его творчества. Одна — открыто публицистическая картина «Алия шелану». На фоне выжженной земли изображены сваленные в бесформенную кучу изломанные магендавиды, а из этих руин поднимается голубой цветок на тонком стебельке. В этой композиции тоже присутствует «церковь с птичками», но церковь вполне конкретная — Исаакиевский собор в Ленинграде. И воспринимается эта картина как плакат, символика которого легко читается, а авторское пояснение уточняет смысл: Алия /евр./ — движение по выезду в гос. Израиль. Эта работа посвящена ленинградским антисионистским процессам 1970 года, на которых была осуждена Ленинградская сионистская группа. Эти процессы привлекли внимание мировой общественности, в результате чего у советских евреев появилась возможность алии.

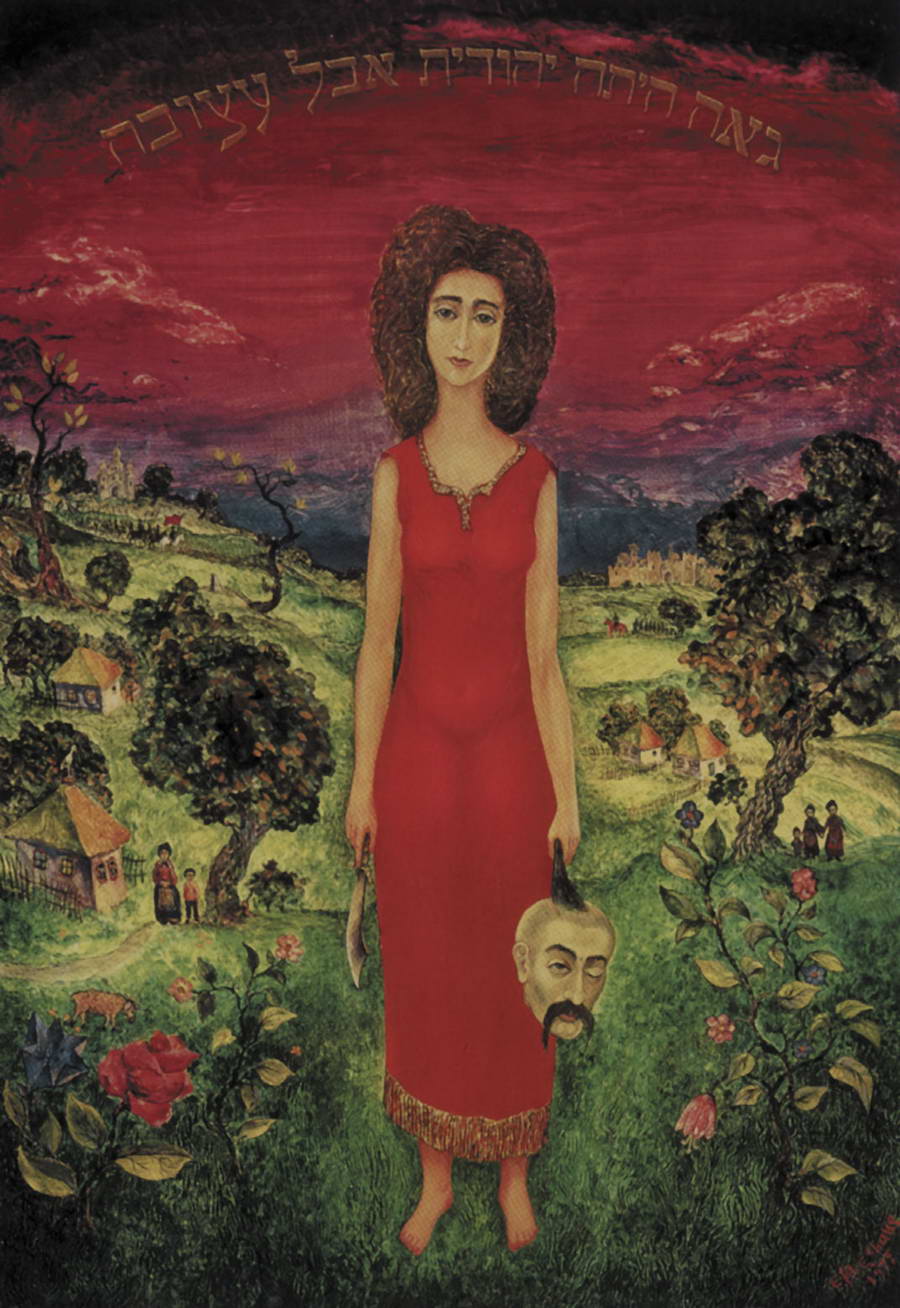

Вторая из несерийных работ, о которых шла речь и которая привлекла всеобщее внимание, — «Горда была Юдифь, но печальна».

Библейские женские образы всегда были очень привлекательны для живописи. Основные персонажи древней еврейской литературы, истории и мифологии — это вполне современные герои эпохи гуманизма, герои‑интеллектуалы, а не воины и завоеватели. В еврейской системе ценностей герои — не «сильные мужчины», а мудрецы, пророки, личности, духовно и интеллектуально неизмеримо поднявшиеся над толпой. В то же время женщины наделялись более простыми и доступными, а внешне более эффектными героическими чертами. Об их подвигах говорится в Библии как о чем‑то вполне будничном и естественном. Столь же естественна и негероична Юдифь у Абезгауза.

В этой картине тоже использованы лубочные приемы, фоном является все тот же будничный пейзаж с церковью и птицами, но никакой иллюстративности в картине нет. Это — живопись в чистом виде. Кажется, самое важное для себя художник высказал в этой картине. Все его представления о красоте и гармонии мира воплотились в образе еврейской женщины. Эта женщина излучает свет и тепло. Светится золотисто‑рыжая копна волос и золотая бахрома платья. Алый цвет платья согревает весь холст. В мягких плавных линиях тела звучит музыкальная мелодия — мелодия любви, добра, женственности. Голова Олоферна и меч должны восприниматься лишь как атрибуты, указывающие на непрерывность времени. Но, к сожалению, художник не соразмерил значительности созданного им же образа и, по инерции подчинившись отработанному приему, нарушил цельность впечатлений, включив в холст неуместную здесь литературно‑анекдотическую деталь: карикатурная голова Олоферна выписана слишком подробно и тщательно и лихим запорожцем подмигивает зрителю. Как правило, эксплуатация, подчиненность отработанному приему именно в лучших вещах мстит за себя. Элементы иллюстративности, анекдота присутствуют во многих работах Е. Абезгауза, и в основном вполне органично. Но здесь этот прием нарушает живопись как таковую.

В целом произведения Е. Абезгауза, показанные на выставке, характеризуют его как художника вполне сложившегося, зрелого, с цельным и ясным мироощущением, четко определившего свои взгляды и позиции в искусстве.

Как правило, эта необходимая художнику цельность мироощущения дается лишь с возрастом, большим трудом и опытом (особенно в том мире, в котором мы сейчас существуем, в мире двойном, лицемерном, в мире, где каждая чуткая натура ощущает, что этот мир находится на грани распада и хаоса).

Бывают, однако, счастливые натуры, способные и в такой атмосфере сохранить изначальную детскую цельность, способность принимать мир радостно и спокойно. Именно такое отношение к окружающему миру можно отметить в работах совсем молодых художников А. Окуня, А. Манусова, А. Гуревича.

А. Окунь показал на выставке несколько серьезных живописных работ и образцы очень тонкой и изящной книжной графики. Стилевые приемы его произведений характерны для многих современных художников: активное освоение опыта русского авангарда, в целом, а особенно «филоновской школы», русского искусства XVIII века, иконописи — эта необходимая «грамматика» изучается сейчас всеми серьезными художниками. Но, разумеется, сама по себе живописная культура не может создать художника, не может стать единственным источником творчества.

В работах А. Окуня есть то главное, что позволяет говорить о нем как о серьезном художнике — это прежде всего свое яркое, индивидуальное видение мира и умение раскрыть этот свой мир в живописи, показать его со своей точки зрения. И потому сквозь некоторую, еще ученическую, эклектичность стиля отчетливо проступает лик мира, видимого художнику. Лик этот изменчив — это и осклабившаяся физиономия «Человека с булкой», пожирающего самого себя в своей плотоядной ненасытности и бездуховности; это и заключенные в клетки‑комнаты жители «Домика», послушно выполняющие заложенную в них программу бытия. В этих клетках‑комнатах, напоминающих в картине иконные клейма с житиями святых, живут люди: они спят, едят, любят, ссорятся, болеют, умирают. В этих бытовых картинках нет обличения, а есть грустная ирония и тоска по духовности. И тоска эта выливается в одну из лучших работ художника — «Новый год». В бесплотном серебристо‑жемчужном тумане мерцает фонарь, освещающий столь же бесплотную, замерзшую в причудливом танце пару. Все зыбко и нематериально на этом холсте, художник стремится вырваться из посюстороннего пошлого мира, показывая другой, который можно только вообразить, нафантазировать и который тоже имеет право на существование. Сложность, неоднозначность мира не проходят мимо внимания художника. В этом плане интересен «Портрет Губермана». Напряженно одухотворенное еврейское лицо, как бы многократно отраженное в зеркале. Но каждое отражение отличается от другого. Эта многоликость человека, бытия мира в картинах А. Окуня материальна, раскрывается во плоти. В своем стремлении показать сразу все, с разных сторон, художник иногда сбивается на пересказ. Но, думается, это легко преодолимо, во всяком случае большинство работ, показанных А. Окунем на выставке, характеризует его как глубокого многообещающего художника.

А. Манусов представлен в экспозиции и живописью, и графикой. Удивительная для такого молодого художника определенность, сформированность манеры, стиля, своего изобразительного языка наблюдается в его работах. Спокойные уравновешенные композиции, слегка повисающие, парящие фигуры (Шагал явно не прошел мимо его внимания), мягкий, построенный на полутонах колорит, богатейшая гамма прохладных голубовато‑жемчужных тонов — всеми этими средствами художник блестяще пользуется, не превращая их в заученный прием и открывая зрителю мир цельный, спокойный и гармоничный.

Праздничной, яркой, декоративной, иногда немного фантасмагорической предстает действительность в работах А. Гуревича. Четко выстроенные, геометризованные композиции, контрастные сочетания ярких локальных тонов в живописи, лаконизм и выразительность каждого штриха в великолепно исполненных офортах — все это демонстрирует, что художник свободно владеет самыми разнообразными приемами и средствами выразительности, умеет подчинить себе материал, прекрасно понимая и учитывая его свойства.

А. Окунь, А. Манусов, А. Гуревич находятся еще в той стадии, когда о них можно говорить как о молодых художниках. Однако они уже не новички в искусстве, все работают давно и серьезно, все участвовали в больших «авангардистских» выставках, и столь успешное начало дает все основания ожидать, что они будут глубокими и интересными художниками.

Надо отметить, что еврейская выставка была наполовину молодежной. По возрасту ее участников можно разделить на две категории — те, кому 26–28 лет, в другой — те, кому 40 и за 40. К молодежной половине принадлежат еще несколько интересных художников.

Вряд ли хоть один зритель прошел по выставке, не заметив «Мезузу» и «Ханукию» Ю. Календарева. Выставка как раз совпала с Ханукой, и скульптор включил в экспозицию великолепный деревянный девятисвечник. Дерево — основной материал, с которым работает Ю. Календарев. Точное понимание свойств этого материала определило приемы и средства, которыми пользуется скульптор. Точные линии, цельные, не расчлененные мелкими деталями и подробностями объемы характерны для его скульптур. «Сон» и «Птицу» он считает эскизами, они рассчитаны на значительно большие размеры и на взаимодействие с окружением. Не имея мастерской, скульптор не мог пока осуществить свои замыслы. Собирается он это сделать в Израиле, куда уехал летом нынешнего года, пробыв в отказе около двух лет. В своем стремлении к монументальности, к большим объемам и массам Ю. Календарев добивается предельной лапидарности языка. Он считает, что скульптор, в отличие от живописца, не может себе позволить ни одного лишнего или неточного «мазка» — исправлять в дереве почти невозможно.

Тот же строгий, даже аскетический отбор художественных средств можно увидеть и в работах самой молодой на выставке художницы Т. Корнфельд. В показанных ею работах «Влюбленный», «Портрет девушки», «Еврей» и других ощущается рука художника чувствительного, нервного, замкнутого в себя, в свой внутренний мир. Мир этот — не совсем еще установившийся — драматизируется, даже экзальтируется, его отграниченность от окружающего мира возводится в культ. Холодная, несколько мертвенная гамма серых и лиловых тонов превосходно передает это внутреннее состояние отрешенности от бытия, углубленности в мучительный самоанализ, погруженности в туман иллюзий и снов.

В экспозиции представлены работы еще одной молодой художницы (этим и ограничивается участие в выставке женщин) О. Шмуйлович — «Город», «Цветы», «Построение».

Если в картинах Т. Корнфельд чувствуется твердая рука графика (она окончила архитектурный факультет), а в некоторых случаях живопись даже умерщвляется, сводится к графике, то О. Шмуйлович словно стремится выплеснуть на холст все живописное богатство мира, все многообразие его красок. Не форма предметов, прежде всего, взаимодействие цветов, интересует художницу. В ее работах можно увидеть вполне определенное тяготение к абстракционизму.

Учитывая один из важнейших элементов еврейского национального характера — склонность к абстрактному мышлению, можно было бы ожидать, что на еврейской выставке будет больше абстрактных работ. Однако, кроме некоторых моментов в произведениях О. Шмуйлович и нескольких очень красивых абстрактных композиций Л. Болмата, в экспозиции больше нет работ абстракционистского характера. Можно определенно заметить, что почти все участники выставки тяготеют к фигуративной, предметной живописи.

Одним из самых популярных на выставке художников, наряду с Е. Абезгаузом, оказался А. Рапопорт. Если сравнить этих двух уже сложившихся художников, можно заметить, что и того, и другого интересует прежде всего еврейская проблематика; и у того, и у другого очевидна склонность к декоративности, театральности (у Абезгауза — особенно в портретной серии). Но декоративность работ Абезгауза остается в рамках станковой живописи, тогда как в композициях А. Рапопорта ощущается тяготение к монументальной, фресковой живописи. Рапопорт — театральный художник, и это сказывается в его работах. Он мыслит «крупными планами», стремится к максимальному лаконизму, обобщенности и заостренности образов. Рапопорт давно и серьезно вникает в сложнейшие аспекты еврейской жизни. Взаимоотношение еврейства и окружающего враждебного мира, духовные и религиозные внутренние конфликты и поиски отражены в его работах. В сравнении с уверенным и спокойным отношением к своему еврейству Е. Абезгауза нельзя не заметить активно драматизированного еврейского мира в работах А. Рапопорта. Мастерски владея различными приемами и средствами выразительности, добиваясь максимально эффектных и неожиданных решений, он зачастую впадает в чрезмерную, уже театрализованную драматизацию и даже аффектацию.

Еще более драматическое восприятие и еврейского, и всего окружающего мира ощущается в работах С. Островского. В своих необычайно темпераментных, мастерски выполненных графических листах «Голова пророка», «Отцы Израиля», «Мистификация без затей» художник словно пытается уравновесить, гармонизировать обступивший его мир образов, воспоминаний, ассоциаций. С помощью искусства он постигает и тем самым стремится упорядочить страшный мир хаоса сегодняшнего, вчерашнего, древнего, в котором мы обречены существовать.

Совершенно иное восприятие и понимание мира и себя в мире, иной способ созидания этого мира в искусстве можно увидеть в произведениях А. Басина. «Пигмалион», «Автопортрет», «Человек в кресле» говорят не только о несомненном мастерстве и большой культуре художника, но и о глубоком духовном опыте, духовной зрелости личности вполне установившейся, осмыслившей себя в этом мире и подчинившей этот мир себе. Широкие спокойные цветные плоскости разлиты по холстам. Все картины Басина больших размеров и выдержаны в мягкой и приглушенной гамме. Ритм, композиция холста организованы так, что картина словно обволакивает зрителя, перенося его в мир гармонии, созерцания и покоя. А. Басин включил в экспозицию выставки три картины своего учителя О. Сидлина. Перед смертью (в 1972 году) этот художник уничтожил все свои произведения. Случайно уцелевшие «Натюрморт», «Портрет старика» и «Череп» свидетельствуют о глубочайшей духовности и блестящем мастерстве этого интересного живописца.

Обзор произведений 12 еврейских художников, собранных на первой еврейской выставке, не дает еще возможности делать окончательные, глобальные выводы о путях развития еврейского изобразительного искусства. Представленные здесь работы равноценны по своему профессиональному уровню, но совершенно различны по темпераменту, манере, подходу к проблемам. Сами художники по‑разному оценивают свою принадлежность к еврейской культуре и степень еврейского в своих работах. На выставке художникам была предложена анкета со следующими вопросами.

1. Как бы вы могли определить влияние еврейской культуры и иудейской религии на формирование вас как художника?

2. Каково значение русской культуры в целом и русского изобразительного искусства в становлении вашего художественного мировоззрения?

3. Как вы оцениваете состояние еврейской культуры в русской диаспоре и какие видите перспективы? (Вопрос не предполагает каких‑либо политических аспектов и не ограничен советским периодом.)

4. Считаете ли вы себя русским или еврейским художником?

5. Хотите ли вы в дальнейшем работать в России или собираетесь покинуть ее? В случае эмиграции считаете ли вы для себя возможным жить в любой стране или только в Израиле?

6. Как вы представляете свое творчество в случае переезда в Израиль?

7. Что, на ваш взгляд, объединяет участников выставки, кроме «пятого пункта»?

8. Что определило ваше участие в выставке?

9 Какие, по‑вашему, современные художественные направления наиболее ощутимы в работах, показанных на выставке?

10. Каков контингент зрителей, посетивших выставку? Заметили ли вы значительное преобладание евреев?

Из ответов, полученных на эту анкету, стало ясно, что лишь немногие (Абезгауз, Календарев, Корнфельд) осознают себя еврейскими художниками или стремятся к этому.

О серьезном влиянии еврейской культуры, в основном религии, говорили многие участники выставки. Единодушны они оказались в нескольких вопросах: все отметили огромное значение для себя русского изобразительного искусства, все считают состояние еврейской культуры в русской диаспоре поистине трагическим и не видят практически никаких перспектив, хотя готовы делать все возможное для возрождения этой культуры, в том числе — организовать и в дальнейшем подобные выставки.

О художественных направлениях, к которым принадлежит большинство показанных работ, мнение было тоже довольно единодушным — это преимущественно различные интерпретации реализма: метафорический, лирический, символический и т. д.

Контингент зрителей художники характеризовали довольно подробно: это и техническая интеллигенция, и студенты, и много специалистов — художников, искусствоведов, писателей; представители почти всех консульств и много других иностранцев побывали на выставке. Что же касается евреев, то их среди всех названных категорий было, по примерным наблюдениям, 80–90%.

В числе причин, определявших участие в выставке, назывались как национальность, так и возможность выставиться вместе с близкими по духу и равными в профессиональном отношении коллегами.

Ответ на вопрос о принципе объединения и о том, что общего у участников выставки, сводился в основном к «пятому пункту».

Однако были и другие, хотя и не очень определившиеся мнения, что поскольку все участники выставки — евреи, а такое понятие, как генетическая память, память культуры, несомненно существует и является одним из важнейших источников творчества, то в характере мышления, в способе видения художников‑евреев не может не быть чего‑то общего.

Относительно переезда в Израиль однозначно высказались трое участников выставки — Т. Корнфельд, которая уже сейчас находится в Израиле, Абезгауз, которому отказано в выезде, и Календарев, который недавно уехал в Израиль и возлагал очень большие надежды на свою работу там. Он считает, что «в Израиле есть, что вспомнить», и собирается работать в области монументальной памятниковой скульптуры.

12 художников объединились на первой еврейской выставке. 12 разных характеров, планов и судеб. И все‑таки при всех различиях нельзя не заметить одного важнейшего общего момента — почти всех художников объединяет пристальное и доброе внимание к ЧЕЛОВЕКУ, к индивидуальности, прежде всего, к миру представлений, чувств и фантазий конкретной личности, то есть именно то, что всегда составляло основу всей еврейской философии, основу Библии и Талмуда, основу всей еврейской культуры.

Пуримский смех советских евреев

Мой друг Миша Шнейдер