Истории из библиотеки

В начале 1990‑х я работал в организации, которая занималась распространением культуры идиша и располагалась в старом здании в центре Тель‑Авива. Там же действовала библиотека на идише. Чтобы попасть в библиотеку, нужно было пройти через комнату, в которой я работал. Пожилые люди приходили туда менять книги. Иногда некоторые из них обращались ко мне: «У вас есть немного времени? Можно перемолвиться парой слов на идише?»

По глазам тех пожилых евреев было видно, насколько они истосковались по разговору на идише, как отрадно им было слышать собственный голос, произносящий слова на этом, самом родном для них языке. И не столь важна была тема беседы, главным было поговорить на идише и получить от этого немного удовольствия.

Тогда я услышал море историй. И каждая новая была более захватывающей, чем предыдущая. В определенный момент мне стало казаться, что эти хлебнувшие жизни люди сами по себе — уникальная живая, дышащая библиотека. Каждый из них — открытая книга, которую лишь сама судьба была способна написать.

Некоторые из тех евреев и их рассказы буквально врезались в мою память и время от времени продолжают будоражить мое воображение.

Зачастую я спрашивал себя: «Что общего в их жизненных историях? Какие тайны они раскрывают и что остается все еще скрытым? Что можно из них почерпнуть?»

Иногда на ум приходили строки из сонета Ицика Мангера:

Старики в синагоге

Разобраться пытаются в Б‑ге,

Гладят бороды, морщат лбы:

— Мы ищем Тебя еще с детской поры,

Мы славим Тебя, каждый день не забыт,

Но Ты все еще скрыт .

Очень хотелось разгадать эту загадку, но каким‑то странным образом слово «сод» (тайна) — переплелось и соединилось в моем сознании со словом «нэс» (чудо).

Почти каждый из тех пожилых людей был уцелевшим в Холокосте. И тот факт, что после всех выпавших на их долю испытаний они выстояли и нашли в себе душевные силы продолжать жить дальше, уже был чудом, а не чем‑то самим собой разумеющимся.

Но кроме этого общего, объединяющего чуда каждый из них располагал своим собственным, личным чудом, нередко выглядевшим странным, находившимся в буквальном смысле на стыке реального и невероятного.

* * *

Иногда приезжал в библиотеку скромный, интеллигентный человек из Гиватаима . Его звали Йеуда. Все годы своей жизни в Израиле он проработал учителем, некоторое время был директором школы. Родился он в маленьком местечке в Галиции , располагавшемся на берегу Днестра, где‑то в районе города Коломыя.

Йеуда рассказал мне, что насобирал огромную коллекцию петухов: картины, фигурки, статуэтки всевозможных цветов из дерева, фарфора, стекла, различных сортов камня. Сам он на протяжении всей жизни тоже рисовал петухов. Каждый уголок в его доме был полон этими изображениями. Однажды в беседе он открыл мне загадку своего странного увлечения.

В июне 1941 года Йеуда окончил первый курс Львовского пединститута, за несколько дней до нападения нацистской Германии на Советский Союз. На летние каникулы он вернулся в родное местечко. В начале июля нацисты оккупировали эти места. После страшных месяцев мытарств и жутких тягот в гетто и трудовом лагере среди еврейских жителей местечка провели селекцию. Их разделили на несколько групп и затолкали в огромные амбары. С этого момента Йеуда больше не видел ни своих родителей, ни других родственников. Целые сутки простояли сотни мужчин в амбаре, спрессованные, как селедки в бочке. На следующий день их вывели и погнали в сторону железнодорожной станции. Там уже было огромное количество евреев из окрестных местечек. По всей округе слышались звуки стрельбы, плач, душераздирающие крики евреев, ругань немцев и местных полицаев, лай собак, в самом диком созвучии и адском переплетении.

Тысячи евреев погрузили в товарные вагоны. Йеуда и пара его друзей поняли, где находится конечная цель этого поезда. Шло лето 1942 года, и к тому времени ангел смерти уже широко распростер над галицким еврейством кровавое слово «Белжец» .

В вагоне царило обреченное молчание. Большинство евреев были душевно измождены. Они ни на что не реагировали, у них почти не было сил на разговоры друг с другом. Йеуда с друзьями приметили небольшое окошко, закрытое металлической решеткой. Вопреки всем сомнениям они решились выломать решетку и попытаться выпрыгнуть из вагона через узкое окошко. Они напрягли остатки сил и сумели вытолкнуть решетку. Один за другим они выскочили из поезда на полной скорости. Был поздний вечер, ночная тьма поглотила их и укрыла своим черным покрывалом.

На рассвете Йеуда обнаружил себя лежащим посреди кукурузного поля, недалеко от железнодорожной линии, в полном забытьи. Он был ранен, окровавлен, практически на последнем издыхании. Вдруг рядом с собой он услышал кукареканье петуха. Голос его был настолько близок и отчетлив, что вернул Йеуду к осознанию реальности. Еле живой парень понял, что петух находится где‑то совсем близко от него. Йеуда ощутил, что его лицо полностью опухло, и было невозможно открыть глаза. Но петух продолжал кукарекать. Несчастному казалось, что голос петуха стал более сильным, громким, даже нервным. В определенный момент петух уже не кукарекал, а неистово орал. Этот крик буквально вынудил парня с огромным усилием приоткрыть глаза и осознать, что наступило утро и нужно направляться в сторону леса, иначе в поле придут селяне и наверняка сдадут его полицаям.

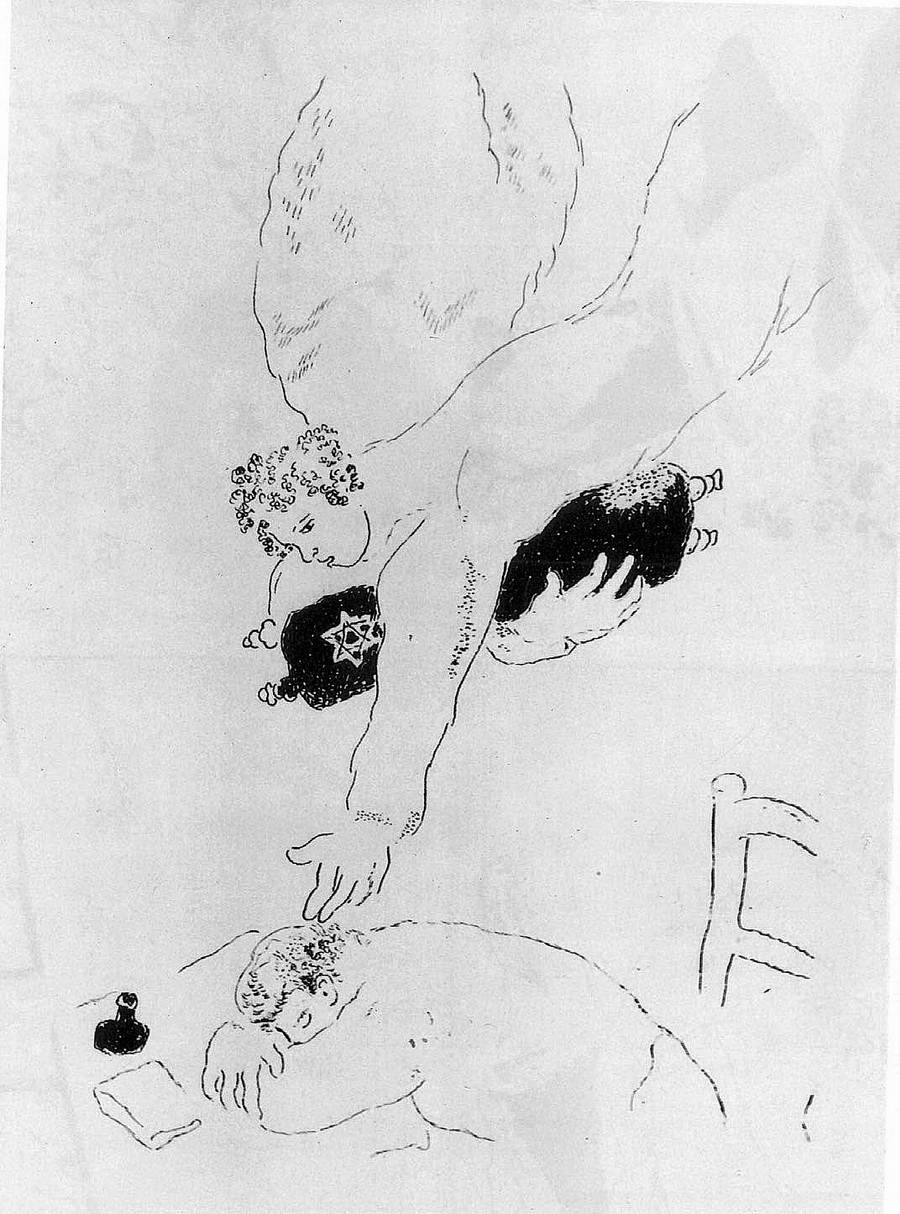

С тех пор в Йеуде поселилось убеждение, что тот петух спас ему жизнь. Он часто видел в своих снах этого ангела‑спасителя в образе петуха, который кукарекал над ним, пока он не открыл глаза.

Йеуда так и написал в своем стихотворении:

В детские годы

Дрожащими руками переносил я на тебя

Мои грехи .

Но в этот раз, петух, ты — не искупление мое,

Ты — избавитель мой.

Спас меня от горькой смерти, ангел‑хранитель мой.

Своим голосом ты отвратил

Казнь от меня.

Крича изо всех сил,

Ты к жизни пробудил меня .

* * *

Ханан был одним из «молодых» посетителей идиш‑библиотеки. Живчик лет около шестидесяти со смешливым лицом, всегда в хорошем настроении, любил шутить, не брезговал резким словцом.

Однажды, придя в библиотеку, он принес с собой пакет, осторожно развернул желтую оберточную бумагу и показал мне содержимое. Я увидел кнут, сплетенный из толстых полос кожи, с деревянной ручкой, на которой были выцарапаны две буквы — алеф и мем (А М).

«Видишь этот кнут? — спросил меня Ханан, на этот раз с серьезным лицом, а не в обычной для него шутливой манере. — Это самая дорогая вещь из всего, что у меня есть. Если бы мне за него предложили все богатства мира, я не расстался бы с ним. Благодаря этому кнуту жива сегодня моя семья, которая состоит из трех братьев с женами, детьми, внуками, — целое племя, насчитывающее, не сглазить бы, около пятидесяти человек. Кнут всегда выставлен у меня в буфете, на самом почетном месте в моем доме».

Ханан, видимо, разглядел, насколько я был удивлен, и без промедления принялся рассказывать историю своей семьи.

«Моего отца звали Шмуэль. Он родился в бедной хасидской семье в галицком местечке. Когда‑то это была Польша, сегодня — Украина. Ты ведь знаешь историю этих мест…» — так он начал свой рассказ.

К тринадцати годам Шмуэль, отец Ханана, остался круглым сиротой. В то время в бедных еврейских местечках люди вели себя несколько иначе по сравнению с сегодняшними нравами. Старая пословица гласит: «Среди евреев не пропадешь». Бедного сироту не бросили на произвол судьбы. Его взяли в бейс‑медреш ребе , разрешили там спать, кормили. Он, в свою очередь, был крепким, здоровым парнем и помогал старому шамешу : носил воду, колол дрова, выполнял разные работы. Но каждую свободную минуту он садился в уголочке бейс‑медреша и прислушивался, как ребе учит Тору со своими хасидами. Он старался запомнить каждое слово, которое исходило из уст ребе, чувствуя огромное уважение к нему и интерес к хасидизму. Шмуэль никому не мешал, был тихим мальчиком, делал свою работу, и мало кто оглядывался на бедного сироту.

Так прошло несколько лет. Однажды при изучении Торы ребе задал трудный вопрос, но никто из хасидов не знал ответа, только Шмуэль набрался смелости и ответил из своего уголка. Удивленный ребе стал его экзаменовать, и вдруг оказалось, что этот тихий парень‑сирота — находка, настоящий знаток. Тогда ребе достал тот самый кнут с двумя выцарапанными буквами, являющимися инициалами его собственного имени, протянул Шмуэлю и сказал: «Возьми, парень, этот кнут. Он принесет тебе благословение и будет всегда выталкивать к жизни».

Эта история быстро разнеслась среди хасидов ребе. С тех пор к молодому Шмуэлю стали проявлять уважение и при каждой возможности просили потрогать ручку кнута с инициалами ребе.

При упоминании об этом Ханан нежно прошелся пальцами по всей длине кнута и заметил: «Кнут был намного длиннее. За долгие годы он просто ссохся, думаю, от него половина осталась. Ведь истории, которую я тебе рассказываю, уже почти семьдесят лет. И можешь верить или нет, но благодаря этому кнуту мой отец поднялся. Ведь он привык вкалывать с раннего детства. Сначала он работал кучером на кого‑то, потом скопил денег, купил лошаденку и сам стал балегулой , а позже торговал лошадьми. В те годы о нем говорили: счастье ему подфартило, все у него идет как по маслу. Он женился на приличной девушке, построил красивый дом, у него родились три сына, я — самый младший.

Но таково уж еврейское счастье: даже если жизнь тебе улыбнулась и позволила лизнуть немного меда, все не может пройти гладко, и в бочку меда обязательно должна попасть ложка дегтя…» — Ханан горьковато улыбнулся.

В 1939 году Советы «освободили» Восточную Галицию, и местечко Шмуэля тоже не избежало этой участи. В один из первых дней после так называемого советского освобождения Шмуэль вернулся домой с работы и увидел свою жену заплаканной. С тремя детьми она сидела на узлах около дома. Захлебываясь от слез и горя, женщина рассказала, что какой‑то офицер НКВД «положил глаз» на их дом. Он принес документ на русском языке с печатью и заявил, что их дом экспроприируется в пользу советской власти и у них есть час, чтобы собрать пожитки и убраться.

Услышав эту горькую весть, Шмуэль ворвался в дом, несмотря на то, что испуганная жена всеми силами, обливаясь слезами, пыталась удержать его. Увидев энкаведешника, он начал хлестать его тем самым кнутом до крови. Если бы советские военные не услышали гвалд , не вошли и не скрутили Шмуэлю руки, он бы успел добить обидчика. Тот, в свою очередь, жутко обозлился и немедленно приказал выслать Шмуэля и всю его семью в Сибирь.

«Сейчас ты уже понимаешь, — Ханан подмигнул мне, не переставая поглаживать рукоятку, — каким образом вот этот кнут нас вытолкнул к жизни, как и пророчествовал ребе? Если бы мой отец не исполосовал на ремни офицера НКВД, вся наша семья осталась бы в местечке и разделила проклятую судьбу оставшихся там евреев. Ведь из них не уцелел никто».

Ханан остановился, на мгновение задумался и продолжил: «Около месяца мы поездами тащились в Сибирь. Я мало что помню из того времени, был слишком мал, но знаю все это из рассказов, которые многократно слышал в семье. Нас привезли в Алтайский край. Там на допросе отца спросили, что он умеет делать, кто по профессии? На что тот ответил: “Я конюх, извозчик, умею погонять лошадей”, — и при этом показал свой кнут…

И вновь кнут вытолкнул нас к жизни. Мы были направлены в колхоз на Алтае, в далекую заброшенную деревню. И отец действительно там работал конюхом, мать готовила для тамошних рабочих. Когда в крупных городах люди пухли от голода, умирали, как мухи, мы там, в деревне, были сыты, насколько это вообще было возможно в тех условиях. По крайней мере хлеб с картошкой и пара луковиц у нас были.

В 1946 году нам, как бывшим гражданам, разрешили вернуться в Польшу. Там, кстати, я три года учился в еврейской школе и с тех пор влюблен в литературу на идише. Но при первой же возможности мы уехали в Израиль. Осенью 1954 года прибыли кораблем в хайфский порт, откуда нас послали в только что созданную маабару , в Кирьят‑Гат . Условия там были жуткие. Я не должен тебе рассказывать, наверное, ты читал об этом. Вокруг пустыня, в буквальном смысле — ничего, жизнь в палатках. И здесь снова пришел на помощь кнут.

В один из дней, взяв его, отец сказал: “Я еду в Тель‑Авив, мне нужно кое с кем повидаться”. Мы были в недоумении, ибо ни родственников, ни знакомых у нас там не было. Все погибли в местечке в Галиции.

Позже оказалось, что отец поехал в Тель‑Авив, чтобы выяснить, нет ли там кого‑либо из хасидов того самого ребе, который благословил его. И он нашел‑таки небольшую синагогу, где собиралась пара миньянов хасидов, каждый из которых каким‑то чудом уцелел и спасся. Отец пришел туда, рассказал им свою историю и в доказательство того, что говорит чистую правду, показал кнут с выцарапанными на ручке инициалами ребе. В той синагоге хорошо знали историю про кнут. Хасиды очень воодушевились, они восприняли отца как живую весть от ребе, ниспосланную им с небес. Ведь их ребе вместе со всем своим двором тоже взошел на кидуш а‑Шем . Они назначили отца служителем синагоги, а к ней был пристроен маленький домишко, где мы и жили в первое время. Таким образом мы перебрались в Тель‑Авив. И в той хасидской синагоге мой отец прослужил до последнего своего дня. Он скончался пятнадцать лет назад. Лежа на смертном одре, перед тем как испустить дух, он буквально прошептал мне на ухо: «Береги кнут. Он выталкивает к жизни».

* * *

Когда я впервые увидел Давида, то проникся к нему чувством жалости. Еврей в почтенном возрасте, далеко за восемьдесят, хромал на левую ногу, тяжело опираясь на палку. Ему приходилось совсем нелегко подниматься на второй этаж, где находилась библиотека.

Когда я увидел его во второй раз, то предложил ему впредь окликать меня снизу, я с удовольствием спущу нужные ему книги. Либо чтобы он предварительно позвонил, и я привезу их прямо ему домой. Он жил в Рамат‑Гане , а мне это было по дороге. На это мое предложение он ответил: «Я очень благодарен тебе за готовность помочь, но прийти самому в еврейскую библиотеку — это почти единственное удовольствие, которое у меня осталось. Запах старых книг для меня дороже любого парфюма, ведь здесь особый микроклимат. Пожелтевшие книги в этих стенах напоминают мне старый дом, прошлую еврейскую жизнь, которой больше нет…»

Слушая Давида, я буквально был заворожен его идишем. В моих ушах он звучал настолько по‑родному, по‑домашнему, что я почувствовал некий языковой экстаз. Позже я понял, почему был так опьянен, слушая его речь. Он был из Бердичева, одного из любимейших мною мест на Земле, города, в котором я провел свое раннее детство.

Этот человек меня особенно заинтересовал. Слушать его было нечто большее, чем просто внимать интересному рассказу. Его воспоминания о Бердичеве побудили меня услышать эхо собственной родословной, нащупать невидимую нить поколений моей семьи.

Сам образ Давида только усиливал это ощущение. Высокий, стройный старик, поистине из гущи народной, с глубоко посаженными глазами, которые излучали невероятное количество добра и света. Получив новые книги, он присаживался в комнате, где я работал, и пролистывал их. При этом он улыбался от удовольствия, спеша ощутить вкус чтения новой книги, будто лакомился ею.

«Я не учился ни в каком университете, — сказал он мне однажды. — В мое время тот, кто не имел возможности учиться, становился самоучкой. В годы моей молодости центральным местом в нашей жизни была библиотека. После трудового дня еврейская рабочая молодежь, парни и девушки, сходились там. Читали, обсуждали, спорили, влюблялись…

Как только поступала новая книга, тут же составляли лист ожидания, и каждый получал ее не больше чем на неделю. Э‑э‑э… Когда‑то мы действительно были народом книги…» — вздохнул Давид и, кажется неожиданно для себя самого, стал рассказывать историю своей жизни:

«Моя семья жила в Бердичеве на протяжении нескольких поколений. Каждый камень там знает меня, — с гордостью говорил он, — хотя особой родословной я не отличаюсь. Я родился на знаменитых Писках в семье сапожника. Мы были одной из тысяч бедных семей, которые там жили. Не зря ведь и Менделе Мойхер‑Сфорим, и Шолом‑Алейхем описывали бердичевские Писки, когда хотели отобразить жизнь еврейской бедноты.

На мое детство и юность пришелся весь “компот” с революцией, погромами, гайдамаками, Гражданской войной. Все это немало будоражило мое юное сознание. Я стремился найти правду, равенство и братство между людьми, чтобы они перестали издеваться друг над другом, унижать и пить кровь один из другого. Именно поэтому коммунистические лозунги звучали в моих ушах очень привлекательно. То, что Ленин, а потом и Сталин проповедовали, было для меня свято. Я наивно верил, что большевики принесут избавление в этот мир, поскольку они и есть Мошиах, только красного цвета».

Давид говорил не спеша, время от времени делал паузы, стараясь отдышаться: «Отец обучил меня сапожному ремеслу, чтобы дать профессию в руки, которой я мог бы заработать себе на кусок хлеба. Так было принято когда‑то в бедных семьях. Но советская власть требовала чего‑то другого, и в возрасте шестнадцати лет я пошел работать на фабрику. Работал много и тяжело, веря, что тем самым я приближаю коммунизм. В середине тридцатых я вступил в партию, женился, у меня родилась девочка. Тогда это называлось “жить прилично”.

В первые дни войны я успел эвакуировать жену и ребенка в район Ростова, веря, что немцы туда не дойдут. Но, увы, там они и погибли…»

Лицо Давида покраснело, в его глазах блестели слезы. Он хотел еще что‑то сказать, но спохватился и после паузы продолжил:

«Меня мобилизовали на фронт, и я прошел всю войну до последнего дня, несколько раз был ранен. Левая нога хромает после ранения в 1945 году.

Когда я вернулся с фронта домой, вместо города увидел груду камней. Сердце истекало кровью от тоски по жене и дочери. Боль за них была до такой степени невыносимой, что я буквально потерял волю к жизни. Но, как говорится, если Б‑г продлевает годы, то нужно тянуть лямку.

Мой знакомый по партийной организации, который хорошо знал меня еще до войны, стал большой шишкой среди районного начальства. Он предложил мне стать директором райзаготскота, конторы, по делам которой я должен был разъезжать по селам, скупать у селян коров, коз, овец, птицу и развозить все это по колхозам. Я, кстати, неплохо разбирался в тех вещах и начал работать. Каждое утро за мной приезжала бричка с извозчиком. Начальство меня ценило. Позже я сошелся с женщиной, муж которой погиб на фронте, у нее была дочь. Я переехал жить к ней. В те годы в городе мне многие завидовали, приговаривая: “Давид сделал успех”.

Но настал жуткий 1952 год. В Москве расстреляли еврейских писателей, антисемитизм бушевал на каждом шагу. После той страшной Катастрофы мы должны были пройти еще и через это. Евреи ходили с опущенными головами. Те, кто только вчера были добрыми друзьями, стали избегать встреч, отворачивались. Тогда я хорошо выучил правило о том, что ни на кого нельзя полагаться. Вчерашние друзья в мгновение ока становились врагами. Ни за что ни про что…

У нас была общая кухня с соседкой — украинкой Надей. Все годы мы жили с ней, как родственники, секретов друг от друга не имели. Двери комнат были всегда распахнуты. Ее дети кормились у нас. Но когда началось “дело врачей”, а радио с утра до ночи трубило про “героический” поступок Лидии Тимашук, наша соседка вдруг стала бегать по квартире и с пеной у рта истерично вопить: “Як же може бути інакше, якщо жидів у Кремль запустили?”

И я, фронтовик, который каждый день смотрел смерти в лицо, вынужден был опустить голову и молчать…

В начале лета 1952 года, до того как разгорелось “дело врачей”, меня вызвал к себе первый секретарь райкома. Он хорошо знал меня и всегда относился с уважением, но вдруг совершенно неожиданно сказал: “Товарищ Ярошевский, показатели вашей работы оказались не только лучшими в нашей Житомирской области, но и одними из самых высоких во всей Украинской республике. Райком партии единогласно постановил представить вашу кандидатуру министерству в Киеве на награждение медалью “За трудовое отличие”. Честно говоря, я не слишком обрадовался этому известию, какое‑то внутреннее чувство заставило меня беспокоиться. Интуиция подсказывала, что в такое время было бы здоровее без их медалей и без всего этого тарарама. И началось длительное ожидание. Из Киева не отвечали ни да, ни нет…

Через полгода, уже в 1953 году, из министерства пришло указание — вместо награды уволить меня с работы. Когда секретарь райкома сообщил мне об этом, он опустил голову, не имея смелости поднять глаза. Не ожидая такого удара, я буквально впал в истерику. Вообще‑то я не из плаксивых, но когда вернулся домой из райкома, слезы сами лились, не прекращаясь, пока я не приложился к бутылке, чтобы хоть как‑то забыть эту обиду. Моя жена всеми силами пыталась меня взбодрить, но ничего не помогало, удар был слишком тяжелым.

Прошло несколько дней после моего увольнения, и я получил повестку. Меня вызывали “туда”, то есть в МГБ, будь оно проклято! — при этом Давид на мгновение саркастически улыбнулся. — Прихожу я туда в костюме, обвешанном военными орденами и медалями, и вижу: напротив меня сидит жлоб, встреть которого я на улице, тут же перешел бы на противоположную сторону. И говорит он мне следующее: “В принципе у меня к вам единственный вопрос: почему вы носите нееврейскую фамилию?”

Ты слышишь??? Ни больше и ни меньше!!! Я был ошарашен, ожидал всего, но не такого идиотского вопроса. Вначале я подумал, что он шутит, но, взглянув на его морду, понял, что он вполне серьезен. И я ему ответил: “Фамилию я получил в наследство от моего отца, а он — от своего. Оба похоронены на здешнем бердичевском кладбище. Я могу вам показать могилы, выкопайте их и задайте им этот вопрос. Больше мне нечего вам ответить”. Меня продержали там шесть часов, но выпустили, с ухмылкой: “Пока вы можете быть свободны…”

Придя домой, я застал мою жену, опухшую от слез. Она была уверена, что больше мы уже не увидимся. А я был настолько подавлен, что… решил свести счеты с жизнью. Я сам спрашивал себя: “После всего пережитого я должен пройти еще и эти унижения? Я должен стесняться выйти на улицу? Или сидеть в квартире и беспрестанно слышать антисемитскую ругань соседки? После такого почета и уважения, какие у меня были в городе, — ходить с опущенными глазами и искать хоть какой‑то заработок? Ждать, чтобы кто‑то сжалился надо мной? В чем я провинился?..”

Внутренняя обида и стыд разрывали меня на куски, и я однозначно решил, что жизнь потеряла всякий смысл и незачем больше тянуть эту лямку.

Я пошел спать с твердым решением, что завтра покончу со всем этим. Нужно только подумать, как сделать это легче для себя и не слишком навредить моей второй семье, которую я оставляю.

И вот лежу я ночью в постели, и мне снится моя погибшая от немцев дочурка. Я вижу ее очень отчетливо. Она машет мне ручкой и говорит: “Папа, нельзя тебе этого делать. Приди и отыщи меня…”

Этот сон меня огорошил. Я встал утром и сказал жене, что должен уехать на время, чтобы не лишиться рассудка. Я действительно уехал в Ростовскую область, туда, где погибли моя первая жена и дочь, отыскал братскую могилу, выплакал там всю мою душу, потом временно устроился в заброшенной станице, без всякой регистрации. Там я работал, пережидая это тяжелое время.

Через пару дней после моего отъезда из Бердичева ночью в нашу квартиру нагрянули, чтобы меня арестовать. Если бы не тот сон, который выгнал меня вовремя из дома, я бы, скорее всего, сейчас не разговаривал с тобой. Мое святое дитя пришло во сне и спасло меня.

Только когда усатый бандит сдох и открылся весь блеф вокруг “дела врачей”, можно было свободнее вздохнуть. Примерно через полгода я вернулся домой. Меня восстановили на прежней должности, на которой я и проработал до выхода на пенсию».

Давид задумался на мгновение, посмотрев куда‑то вдаль затуманенным взглядом, потом качнул головой и сказал: «Ну что я уселся здесь и, как тетка, рассказываю мансы? У меня ведь есть целое сокровище — столько чтива! Надо идти домой и взяться за книгу».

* * *

С тех пор как я услышал эти истории, прошло почти тридцать лет. Но они глубоко засели в моей памяти. Каждый раз они ставят передо мной острые вопросы о круговерти еврейских судеб, о чудесах, которые сопровождают жизнь каждого из нас, и о том, что каждый ищет этим чудесам другое название. Один называет это случаем, другой — судьбой, а третий — Б‑гом.

Название не столь важно. Но все чаще приходит на ум мысль, что даже если еврей хочет быть самым что ни на есть светским человеком, все равно в том затаенном уголке своей души он всегда будет искать Б‑га.

Как же верно писал в своем стихотворении об этом Аарон Цейтлин:

…Быть евреем означает — вечно бежать к Б‑гу,

Даже если ты убегаешь от Него…

…Быть евреем означает — не уметь отойти от Б‑га,

Даже если хочешь этого,

Не уметь перестать молиться,

Даже по окончании всех молитв…

Театр за колючей проволокой

Судьба, продиктованная войной