У позднеимперской российской еврейской интеллигенции, оплакивавшей жертв погромов и помышлявшей о крещении либо же горячо осуждавшей выкрестов, были особые причины вспоминать об испанской инквизиции, которая была учреждена для искоренения «Моисеевой ереси», то есть иудействования крещеных евреев, и в первые десятилетия своего существования преследовала преимущественно их. В то же время русско‑еврейские литераторы, обращавшиеся к инквизиционной тематике, в этом отношении, как и во многих других, шли в фарватере русской классической литературы.

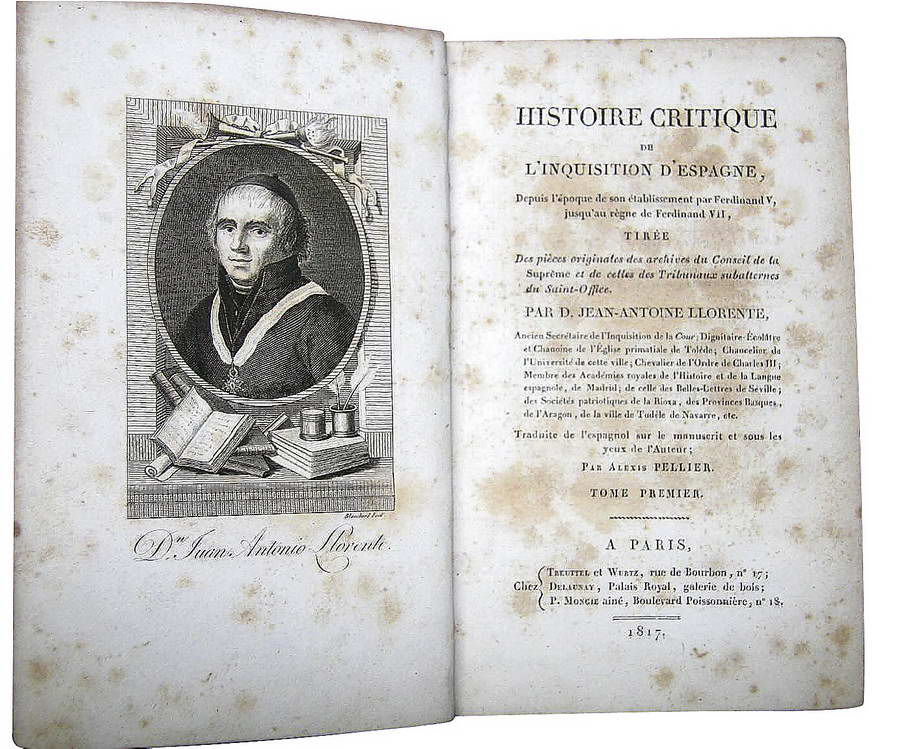

Русские писатели XIX столетия заинтересовывались испанской инквизицией по ряду причин. Одна из них — выход иностранных исторических трудов на эту тему и скорый перевод некоторых из них на русский. Речь идет прежде всего о вышедшей в 1817 году в Париже на французском языке «Критической истории испанской инквизиции» Хуана Антонио Льоренте, секретаря мадридского трибунала, после завоевания Испании французами и упразднения инквизиции ставшего хранителем архива инквизиции и ее первым историком . В 1838 и 1855–1858 годах выходили труды американского историка‑испаниста Уильяма Х. Прескотта «История царствования Фердинанда и Изабеллы» и «История царствования Филиппа II, короля испанского» ; «История Филиппа II» была оперативно переведена на русский и выдержала два издания (СПб., 1858; 1868). В середине века испанской инквизиции уделял внимание Т. Н. Грановский в своих лекциях по истории позднего Средневековья, прочитанных в 1849–1850 годах, но тогда, впрочем, не изданных. В 1880–1900‑х годах выходили труды американского историка Генри Чарльза Ли, посвященные средневековой инквизиции, религиозной истории Испании, преследованию морисков и собственно испанской инквизиции — в метрополии и в колониях .

Кроме как через знакомство с трудами по истории испанская тематика проникала в русскую литературу — в том числе поэзию — через путешествия. За вторую половину XIX века в Испании побывало около полусотни русских путешественников, многие оставили дневники, путевые заметки. Помимо экзотики и эротики в образе Испании у российских авторов явственно видны элементы «черной легенды», запущенной еще в XVI веке голландскими и английскими протестантами и демонизирующей Испанию, особенно испанский католицизм и инквизицию как его самый характерный институт. Большинство российских путешественников «в соответствии со своими либеральными взглядами, выводили причины упадка Испании именно из религиозного фанатизма и “католического деспотизма”»; «наиболее увлеченным критиком нетерпимости, инквизиции и прочих недостатков католической церкви» был В. И. Немирович‑Данченко, который часто обличал «Святое братство» . Подобные представления получили отражение и в литературных произведениях Н. И. Гнедича, М. Ю. Лермонтова, Е. А. Баратынского, Н. В. Гоголя и других .

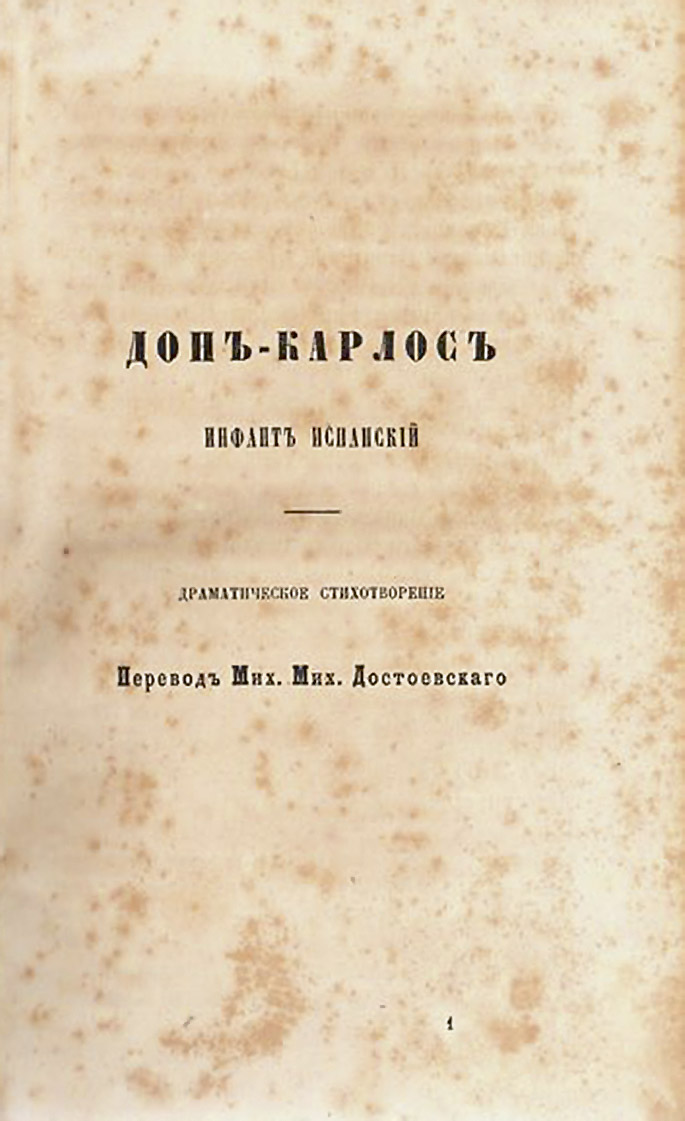

Самое известное обличение испанской («действие у меня в Испании, в Севилье») инквизиции в классической русской литературе — глава, или «поэма», «Великий инквизитор» в «Братьях Карамазовых» , именуемая также «Легендой о Великом инквизиторе» . Источниками вдохновения для Достоевского послужили упомянутая «История Филиппа II» Прескотта и драма Фридриха Шиллера «Дон Карлос, инфант испанский», переведенная на русский братом писателя, содержащая одноименного персонажа — Великого инквизитора. В. Е. Багно относит к числу источников этого текста «Историю цивилизации в Англии» Генри Томаса Бокля (СПб., 1863), оправдывающего инквизиторов как бескорыстных и человеколюбивых, и повесть «Таинственный жид» некоего Бартоломео де Окампо, опубликованную в 1830 году в «Московском телеграфе» под видом перевода с испанского, но это, видимо, была мистификация; Достоевский заменил Вечного жида Агасфера на Христа . «Поэма» Ивана Карамазова пронизана свойственным Достоевскому антикатолическим пафосом («она — против католичества и папства, и именно самого ужасного периода католичества, то есть инквизиционного его периода, имевшего столь ужасное действие на христианство и все человечество» ); писатель осуждал католическую церковь за папоцезаризм, притязания на всемирную государственную власть и противопоставлял католической идее славянскую, которая «загорелась и засияла на Востоке небывалым и неслыханным еще светом» .

Тот же славянофильский пафос в обсуждении инквизиции явственно проявился в разразившейся на рубеже веков публицистической полемике о «православной инквизиции». В ответ на критику позиций и практик современного православного духовенства , обличающую его «фанатизм» и именующую злоупотребления «инквизиторскими» изуверствами, церковные историки отрицали существование инквизиции на российской почве, отказываясь видеть сходство между отечественными пенитенциарными церковными практиками и институциями — современными, а также петровских времен и средневековыми — и инквизицией . Речь шла о двух исторических прецедентах. На рубеже XV–XVI веков, преследуя ересь жидовствующих, или «новгородско‑московскую ересь», русские церковные деятели продемонстрировали знакомство с инквизиционными практиками. О неслучайности этих параллелей свидетельствуют так называемые «Речи посла цесарева» — рассказ проезжавшего через Новгород имперского посла Георгия «Делятора» (Джорджо делла Торре, или Георга фон Турна) о расправах над еретиками в Испании католических королей. Новгородскому архиепископу понравилось, как «шпанский король <…> свою очистил землю» , и он велел записать этот рассказ и отправить его митрополиту с просьбой довести до сведения великого князя .

Второй прецедент — бытование института инквизиторов в Российской империи в 1720‑х годах. Петр I учредил инквизиторский приказ для надзора за духовенством с его предполагаемыми грехами, прежде всего коррупцией, и за раскольниками; в 1727 году Синод упразднил инквизиторские должности, и на этом история закончилась .

Апологеты православной церкви и славянской расы в публикациях рубежа XIX–XX веков либо полностью отрицали «инквизиционные оттенки в действиях и писаниях» русских церковных властей, либо отчасти признавали, но относили на счет внешнего влияния, проводимого иностранными агентами, влияния временного: благодаря гуманности православной церкви и «мягкости славянской натуры» подобные заимствования не могли прижиться на Руси . Спустя пару десятилетий советские авторы, напротив, с готовностью усматривали в политике православной церкви приемы «священной канцелярии» и клеймили «инквизиционные методы расправы с прогрессивной мыслью, с передовым общественным движением» .

Во всех этих случаях художественной или идеологической актуализации инквизиционной образности и тематики в русской культуре XIX века обращение к опыту испанской инквизиции обслуживало — явно или латентно — дихотомии: Восток/Запад, православие/католичество, или религиозный фанатизм/секулярный либерализм, но не еврейство/христианство: хотя речь шла именно об испанской инквизиции, ее жертвы, как правило, неконкретно именовались «еретиками», их еврейское прошлое и предположительно криптоиудейское настоящее было неизвестно либо не интересовало российских авторов. Иначе память об испанской инквизиции функционировала в русско‑еврейской культуре.

Русско‑еврейская литература — оригинальные произведения и переводы — публиковалась преимущественно в еврейской периодике на русском языке, которая стала появляться с 1860 года в связи с возникновением русско‑еврейской интеллигенции, увлеченной идеями еврейского просвещения — Гаскалы . Общество для распространения просвещения между евреями в России, созданное в 1863 году, стремилось поддерживать развитие еврейской литературы на русском языке, издавая литературные сборники и поощряя премиями пишущих на русском еврейских литераторов . Преобладающим настроением этой литературы была, конечно, виктимность: «плач, стон и горе еврейского народа <…> вот то свое русско‑еврейской литературы, с которым она пришла к русскому и еврейскому читателю» , — при этом по цензурным соображениям темных сторон жизни русских евреев касаться не следовало , что естественным образом подталкивало беллетристов к обращению к историческим сюжетам. В связи с погромами вспоминали скорее казацкие и гайдамацкие прецеденты ; инквизиционные гонения — феномен гораздо более далекий хронологически и географически и приходящий на ум не сразу.

Если проза разных жанров, в том числе популярного в русской литературе физиологического очерка, тяготела к описанию реальности, близкой во времени и пространстве, — местечка и других локусов и проблем современного восточноевропейского еврейства, — то поэзия устремлялась к более возвышенным и далеким материям. Поначалу, в первый период существования русско‑еврейской периодики (1860–1880), самой распространенной была библейская тематика . С 1880‑х годов появляются и стихотворения об инквизиционных гонениях; их немного, но все же они вкупе с примерами из драматургии и изобразительного искусства позволяют говорить об обращении русско‑еврейской культуры к опыту марранов.

Факторы, способствовавшие этому интересу, отчасти совпадают с таковыми для русской литературы: выход и перевод на русский западных научных трудов (Прескотт) и художественных произведений («Дон Карлос» Ф. Шиллера, «Торквемада» Г. Лонгфелло и В. Гюго ). На еврейских литераторов, пишущих на русском и ориентирующихся на русскую литературу, влиял и утвердившийся в ней экзотизированный образ Испании как страны южной природы и сильных страстей. Кроме того, действовали специфически еврейские факторы: выход научных трудов по еврейской истории с разделами, освещающими и историю пиренейского еврейства , и обострение положения российского еврейства, заставившее воспринимать свое время как кризисное и обращаться к богатому историческому опыту страданий еврейского народа за аналогиями. Погромы 1881 года оказались травмой — творческим стимулом и способствовали «расцвету еврейской литературы» ; реакция в царствование Александра III — крах надежд на равноправие и веротерпимость, новые ограничения на проживание даже внутри черты оседлости (1882), введение процентной нормы для поступающих в университеты (1887), выселение из Москвы (1891) и исключение из участия в земском и городском самоуправлении (1890, 1892) — все это подталкивало к эмиграции или крещению, и оба выхода также побуждали вспомнить опыт сефардов.

Для начала приведем стихотворение Н. Д. Щедрова (вероятно, псевдоним), где инквизиция представлена исторически неконкретно, как яркий топос, позволяющий развернуть в духе романтического дуализма многочленную оппозицию из различных расхожих понятий и образов: кровь, злословие, злоба, месть, рок, невежды, палачи, доносчик — любовь, надежда, храм, кротость, ангел мира. Инквизиция, разумеется, средоточие зла, изображенное довольно условно, а сторона добра прописана еще пунктирнее; еврейский компонент здесь, вероятно, имеется в виду, но остается между строк:

Пир инквизиции (с итальянского)

Ликует громкий хор невежд

Алтарь любви обрызган кровью

Разрушен светлый храм надежд

Былое предано злословью

Палач — герой, палач — мудрец

Доносчик — баловень фортуны

И в глубине святых сердец

Играют злобной мести струны

А там, в безмолвии ночей

Вдали от рокового пира

Незримо слезы из очей

Роняет кроткий ангел мира .

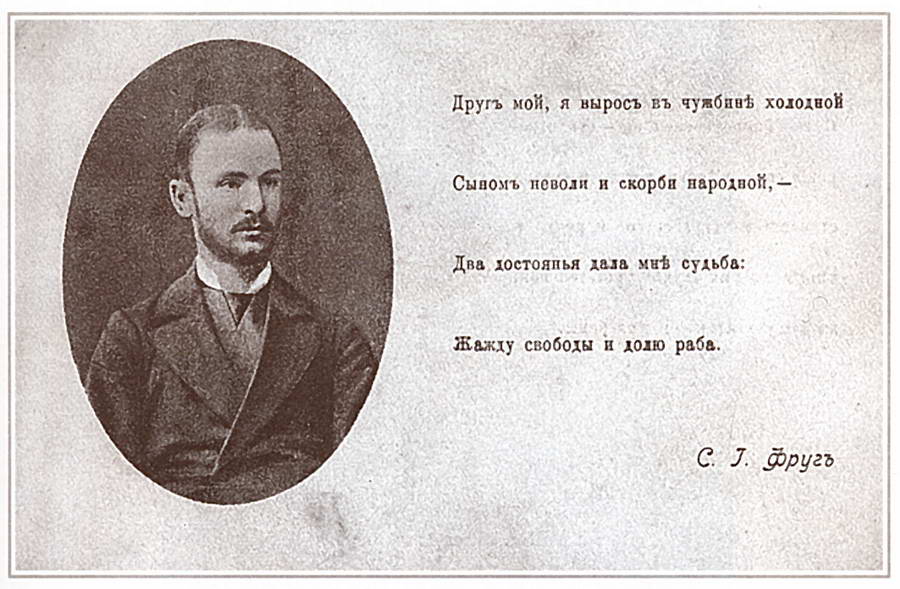

Через несколько месяцев в том же «Восходе» к теме инквизиции обращается Семен Фруг, наиболее признанный русско‑еврейский поэт последней четверти XIX века, публиковавшийся не только почти во всех русско‑еврейских изданиях, но также и в общерусских — «Неделе», «Нови», «Русской мысли», «Вестнике Европы»:

Звон секир под звук псалмов…

Дым кадил в дыму костров…

На пылающих поленах

Брызги крови и мозгов…

…

В разноцветных перьях гранды

И в коронах короли…

И толпа, благоговейно

Преклоненная, вдали…

Груды пепла… волны дыма…

Лица бледныя — в крови…

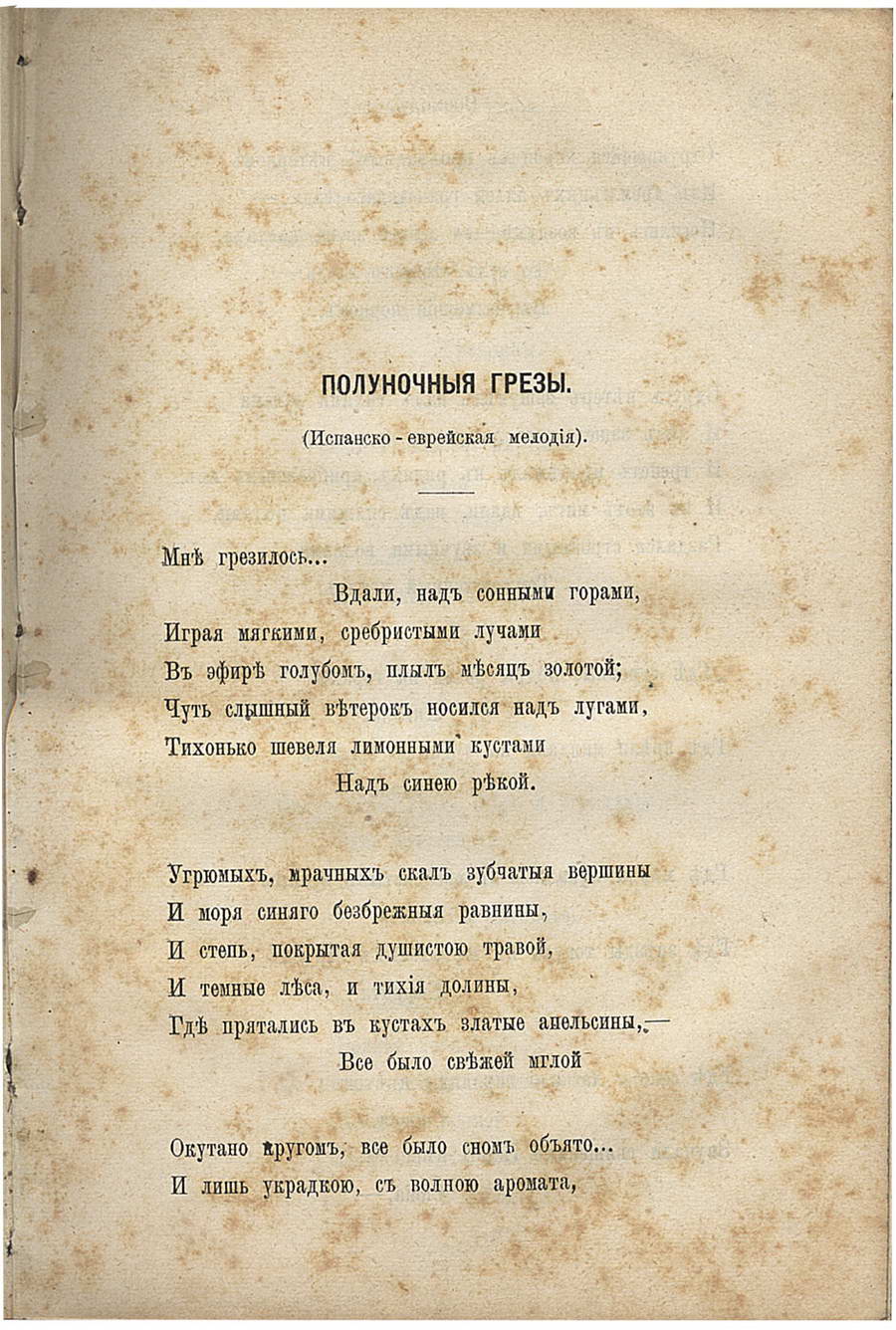

В отличие от схематически отвлеченного описания инквизиции у Щедрова зарисовка Фруга весьма натуралистична; согласно названию, это именно «картина» — без хронологической глубины, сюжета или концептуализации. Интереснее другое стихотворение Фруга — «Полуночные грезы (Испано‑еврейская мелодия)», в котором романтическое экзотизированное изображение Испании — в соответствии с утвердившейся в русской литературе традицией — соединяется с идеей счастливой судьбы испанского еврейства и его любви и верности Испании как своей родине, уподобляемой обетованной родине — Сиону:

…

Мы ждали — полны упования…

И ныне, как пели в Сионе святом,

Тебе нашу песню, Испания,

Поем…

Потом описание прекрасного пейзажа сменяется видением шторма, двигатель которого — инфернальный образ великого инквизитора:

…ревело бешеное море…

За валом подымался вал…

И там, над черными волнами,

Сверкая грозными очами,

Под этот рев, и вой, и стон,

Как демон над горнилом ада —

Кровавым блеском озарен —

Носился образ Торквемада…

Инквизиция рушит испано‑еврейскую идиллию: преследования марранов как еретиков и изгнание евреев из Испании в стихотворении сливаются в одно бедствие, в котором виновата именно инквизиция, олицетворяемая Торквемадой. Напрашивающаяся рифма «Торквемада / ада» будет впоследствии использована Б. В. Томашевским в переводе «Торквемады» Г. У. Лонгфелло; первая строфа этого перевода станет русскоязычной визитной карточкой генерального инквизитора , хотя демонизирующий героя перевод далек от, скорее, иронического оригинала, ср.:

In the heroic days when Ferdinand

And Isabella ruled the Spanish land,

And Torquemada, with his subtle brain,

Ruled them, as Grand Inquisitor of Spain…

В Испании, от страха онемелой,

Царили Фердинанд и Изабелла,

Но властвовал железною рукою

Великий инквизитор над страною.

Он был жесток, как повелитель ада,

Великий инквизитор Торквемада.

К фигуре первого испанского генерального инквизитора в то же время обращается в своей одноименной драме Виктор Гюго; некоторые сцены из нее под названием «Сцены из новой комедии В. Гюго» были переведены Петром Вейнбергом и опубликованы в «Восходе». Известно, что французский писатель активно сочувствовал российским евреям: он возглавил Парижский комитет помощи русским евреям, а в своих выступлениях сравнивал погромы со средневековыми преступлениями: «То, что происходит в России, ужасно. Там совершается чудовищное злодейство… Старые века, один с альбигойцами, другой со своей инквизицией, третий со своим священным присутствием, четвертый с Варфоломеевской ночью <…> обрушиваются на XIX век и душат его» . Русско‑еврейская интеллигенция знала и ценила его участие. Драма «Торквемада», однако, не имеет ярко выраженной еврейской направленности — она, прежде всего, антиклерикальна и обличает узурпацию королевской власти церковью («монахами» и Торквемадой как олицетворением церкви) и в целом церковную политику, губительную для всего живого; это не преминула заметить французская консервативная печать, обвинившая Гюго в «грубой клевете»: «дрянная драма господина Гюго является безусловно одним из самых низких поступков в его плодовитой карьере вероотступника» . Преследование евреев лишь один из сюжетов драмы, Вейнберг же, разумеется, перевел именно еврейские сцены (не все), сделав кульминацией аутодафе — сожжение «ста стариков» — и предстоящее изгнание евреев из Испании, от которого те хотят откупиться.

Примечательно, что жертвами инквизиции, как правило, изображались представители слабых — физически, юридически, материально — категорий населения: женщины и старики, зачастую к тому же бедные («приютом ей служил убогий дом»), изможденные и больные; вероятно, это делалось для достижения наибольшего контраста между всесильным институтом и его жертвами. В поэме самого Вейнберга «Еврейка. Из преданий» всей мощи инквизиции противопоставлены женщина и ребенок. В маленькой драме Натаниэля Мошелеса «Голос крови» героиня тоже женщина: в отличие от «еврейки» Вейнберга, отрекшейся от сына ради его спасения, у Мошелеса еврейка Рахиль в каком‑то смысле побеждает инквизицию и католическую церковь, убеждая своего сына, ставшего монахом, бежать с ней в Голландию.

Безусловно, в этих инквизиционных сюжетах доминирует привычный виктимный ракурс: марраны, отождествляемые с евреями, — несчастные жертвы дьявольского детища фанатичной церкви и корыстолюбивой короны. Но жертвы эти могут вызывать не только сочувствие, но и восхищение — своим героизмом. Так, Рахиль у Вейнберга во благо сына совершает подвиг, отрекаясь от него, несмотря на свои и его страдания. Героизм раскрывается в психологической плоскости. Но основное поле выражения героизма — это, конечно, криптоиудаизм, тайное соблюдение иудейских законов и тайное исполнение обрядов, понимаемое не столько как верность Б‑гу и традициям предков, сколько как отстаивание своего достоинства и духовной свободы и противостояние инквизиции.

Тема тайного соблюдения марранов, которые таким образом становятся жертвами религиозного сыска за настоящее преступление/подвиг, получает выражение в еврейском искусстве этого времени. Скульптор Марк Антокольский, первый еврей, закончивший императорскую Академию художеств и получивший звание академика, работал над горельефом «Нападение испанской инквизиции на евреев во время тайного празднования ими Пасхи» (1868–1902).

В 1912 году в одном из сборников «Библиотеки еврейской семьи и школы» (1912–1914) было опубликовано стихотворение С. Я. Маршака «Инквизиция», написанное под явным влиянием этого горельефа и, по сути, служащее его экспликацией:

На Пасху, встречая свой праздник свободы,

Под низкие своды спустились они.

Казалось, звучали шаги в отдаленьи,

И глухо дрожали крутые ступени,

И тускло горели огни.

Семья притаилась за скатертью белой…

Могучий и смелый, лишь он не дрожал.

И встал он пророком в молчанье глубоком,

И взором окинул подвал.

И тихо он начал: «Рабами мы были,

Но в темной могиле, в подвале немом

Мы гордо повторим: “Мы были, мы были.

Теперь мы тяжелое иго забыли —

И дышим своим торжеством!”

Пускай мы пред смертью, пускай мы в подвале —

Грядущие дали не скрыл этот свод,

И нашей свободы никто не отнимет…

Пусть голову каждый повыше поднимет

И смерти бестрепетно ждет!

Мы были рабами! Мы были! Мы были!»

И вдруг позабыли свой ужас они:

Они не слыхали в минутном забвеньи,

Как глуше, сильней задрожали ступени,

И дрогнули робко они.

Вскочили… Столпились… Слетела посуда…

Как мертвая груда, застыли и ждут.

И отперлись двери — и черные звери

По лестнице черной идут.

И сытый, и гордый,

И с поступью твердой

Аббат выступал впереди…

Старик к нему вышел. Он стал у порога,

Спокойный и гневный, как посланный Б‑гом.

И замерли крики в груди!

И встретились взоры.

Аналогичную сцену изобразил художник Моисей Маймон на картине «Марраны (Тайный седер в Испании во времена инквизиции)», написанной в 1893 году для конкурса Академии художеств; его даже обвиняли в заимствовании у Антокольского. В журнале «Еврейская летопись» Маймон рассказывал, что написал эту картину под влиянием такого эпизода: он был на пасхальном седере в еврейской семье в Петербурге, и во время седера в дом вломились полицейские приставы, требуя документы, подтверждающие право жительства в столице, не получив же таковых, увели с собой хозяина, а остальных посадили под домашний арест. Маймон хотел запечатлеть этот случай, испанский контекст был выбран как удачная маскировка, как эзопов язык. Для образа старика‑маррана, главы седера, Маймону позировал генерал М. Арнольди, сам бывший кантонист. Таким образом, испано‑еврейский сюжет на картине Маймона тесно переплелся с русско‑еврейским: «свои» гонения кодировались знаменитым историческим прецедентом. Картина получила признание на двух уровнях: Академия присудила Маймону звание академика, а сделанная с картины гравюра стала чрезвычайно популярна в еврейских семьях.

Хронологически между Антокольским и Маймоном к теме инквизиционного преследования марранов также обращался Исаак Аскназий в картине «Марранка (в темнице)» (1880), написанной с невесты художника.

Помимо духовного сопротивления инквизиции героев картин и стихотворений, в некоторых текстах наблюдается борьба с инквизицией не на уровне сюжета, а в речи автора — посредством горькой иронии, традиционного еврейского «оружия слабых» . Эта характерная для еврейской словесности интонация появляется, например, в «Еврейке» Вейнберга:

[трибуналу] пришлось сидеть без дела целый месяц!

Не «дело» же такие, например,

Безделицы, как наложенье штрафа

На дюжину‑другую бедняков

За пропуски обедни.

В «Диспуте» Фруга, где на небесах дискутируют бывшие добрые соседи фра Диего и рабби Йоза, фра Диего жалуется, сколько испанцы потратили средств и сил на евреев посредством инквизиции, призванной спасать их души:

…сколько прочие народы

От Израиля страдали.

А всех больше и всех горше —

Мы, испанцы. Боже! Сколько

Моему народу было

С ним хлопот… подумать только! —

Сколько сжечь пришлося лесу

И построить казематов!

Сколько порвано веревок,

Перепорчено канатов!

Сколько золота — ведь это

Страшно и подумать даже! —

Переплочено годами

Судьям, факельщикам, страже!

…

…Буллы, ноты да декреты?..

Подвиг — истинно гигантский.

Это все, во имя Бога,

Совершил народ испанский.

…

Безвозмездно, бескорыстно

Этим грешникам проклятым

Он служил к вратам Эдема

Толмачом и провожатым.

Ирония снижает трагический пафос и ужас перед инквизицией, предстающей здесь громоздким хозяйственным предприятием с заведомо, с точки зрения еврейского читателя, ошибочным целеполаганием, то есть не столько дьявольским изобретением Торквемады, сколько крупным фиаско.

Еще более действенный способ победить инквизицию словом из XIX века — оставить ее в Средневековье, представив институтом отсталым, реакционным, «варварским» и «фанатичным», а жертвам‑марранам приписать прогрессивные ценности, за которыми будущее. Таким образом, даже погибая в своем историческом моменте, марраны побеждают в перспективе. Таким авангардом европейской борьбы за свободу совести и лидерами всех прогрессивных сил предстают евреи в переведенном Петром Вейнбергом романе Людвига Филиппсона «Яков Тирадо» . Филиппсон (1811–1889) — немецко‑еврейский писатель и раввин, основатель еврейского литературного общества и журнала Allgemeine Zeitung d. Judenthum — органа немецкоязычного еврейского просвещения и обновления иудаизма. В соответствии со своими взглядами просветителя и сторонника аккультурации евреев в просвещенной Европе Филиппсон изображает инквизицию как воплощение фанатизма, суеверия и жестокости, а евреев — во главе борцов за свободу совести, в том числе и Нидерландской революции.

Аналогичное восприятие инквизиции и ее жертв встречается и позже, уже в советское время. В предисловии издательства Academia к книге Валентина Яковлевича Парнаха «Испанские и португальские поэты — жертвы инквизиции» (1934) сообщается:

…эта книга впервые знакомит русского читателя с рядом поэтов, ему до сих пор совершенно не известных и чья поэзия и биография отразили один из самых трагических моментов в борьбе средневекового варварства против освободительных попыток человеческого ума .

Сам Парнах, рассказывая во вступительной статье «Инквизиция и поэзия» о жанре славословий в память о марранах — мучениках инквизиции, с готовностью принимавших смерть за веру, с сожалением признает, что свободомыслие было свойственно далеко не всем: «Приходится пожалеть, что в эпоху религиозных войн <…> культурные и одаренные люди вынуждены были противопоставить фанатизму инквизиторов другой фанатизм, чуждый нашему времени» . Для него марраны, скорее, не символ прогресса, но аналог русско‑еврейской интеллигенции. Излагая историю написания книги, Парнах, не вдаваясь в биографические подробности, лаконично отмечает, что в «царской России <…> положение евреев заставляло вспоминать времена испанской инквизиции», почему он и стал «искать следы испанских и португальских поэтов, преследуемых инквизицией» . Описывая своих героев, он явно видит в них духовных предков русских литераторов еврейского происхождения, таких, как он сам: он так, по‑российски, и называет их «испанскими и португальскими интеллигентами еврейского происхождения», отмечает их профессиональный профиль («немало врачей, писателей, ученых»), сосредоточиваясь на писателях, подчеркивает их принадлежность к испанской культуре («испанцы и португальцы по языку») и преданность «одновременно делу еврейства и делу испанской литературы» и, наконец, сопротивление «полицейской церкви» ; в этом анахронизме тоже видится сближение марранов со своей этносоциальной группой в Российской империи, страдавшей от полицейского государства. Вскоре после выхода книги новое полицейское государство развернуло масштабный террор, в том числе против интеллигенции, и некоторые поэты усмотрели в описываемой Парнахом судьбе поэтов‑марранов параллель к новой современности .

Наиболее четко и развернуто отождествлял российских позднеимперских евреев, а точнее выкрестов, с жертвами испанской инквизиции писатель, драматург, журналист, сценарист, мемуарист и художник Осип Исидорович Дымов (1878–1959). Уроженец Белостока Осип Перельман (старший брат известного популяризатора точных наук Якова Перельмана) в самом конце XIX века приехал в Петербург учиться на лесного инженера, выучился и остался в столице, но заниматься стал не лесным хозяйством, а литературой, взяв псевдоним в честь героя любимого им А. П. Чехова. Его мемуары «Вос их геденк» («То, что я помню») буквально пронизаны темой вынужденного крещения евреев, желающих поступить в университет и/или получить право жительства в столице, и их внутренних мучений в последующей жизни. Разумеется, важно, что в отличие от обсуждавшихся выше публикаций в русско‑еврейской периодике мемуары были написаны на идише и в эмиграции (Дымов в 1913 году уехал в США, где и остался); ориентация на русскую публику и цензуру, вероятно, заставила бы автора рисовать своих персонажей‑выкрестов благообразнее, умерить критику государственной политики, а параллели с инквизицией перевести на эзопов язык.

Случаи перехода евреев, планирующих перебраться или закрепиться во внутренних губерниях, прежде всего в столицах, в ту или иную христианскую конфессию были многочисленны в его среде («эпидемия крещений», «Петербург был переполнен выкрестами», «какую по счету подобного рода трагедию я видел и сколько увижу еще?» ) и оказывались чуть ли не центральной линией напряжения, громкой недомолвкой, остроугольной фигурой умолчания в общении столичной еврейской интеллигенции: о своем крещении не говорили («он был евреем <…> естественно, крещеным, но никогда об этом не заговаривал» ), иногда даже скрывали от своей семьи , о крещении других охотно сплетничали или пытались догадаться («я уже научился узнавать выкрестов по их печально‑испуганному, обращенному внутрь себя взгляду» ). Сам Дымов не крестился и к выкрестам относился со смесью осуждения и жалости; рассказывая о своих знакомых‑выкрестах, он каждый раз уточняет, что крещение не принесло им удачи («…с учебой ни у того, ни у другого ничего не вышло. Макс <…> запил [Александр] потерял интерес к учебе и к жизни» ), зато принесло душевную боль («еще одна тихая, внутренне кровоточащая трагедия» ). Понуждение к принятию христианства приводит к самоубийству и эпилептическим припадкам, а вынужденно‑добровольное крещение — к «трагической жизни и трагической смерти» .

Выкресты у Дымова — осуждающие себе подобных; отошедшие от еврейства, но думающие только о еврействе; люди «с обгоревшей, изломанной душой» «в сплошных кровоподтеках», с «исковерканной жизнью»; «паяцы и мученики одновременно» — напоминают самых душевно искореженных персонажей Достоевского вроде штабс‑капитана Снегирева и, вероятно, не случайно: Дымов писал, что одной из первых прочтенных им книг были «Записки из мертвого дома», первый написанный им рассказ был подражанием Достоевскому, которым он «увлекался до смешного» и который «наложил [на него] печать» и «переродил» . И вообще «великую русскую литературу» он боготворил, видя в ней искупление причиненного евреям зла и примирение народов («все унижения, которые евреи испытали в России, сметает великая русская литература»); таким образом, выбрав стать русским писателем и добившись определенных успехов на этом поприще, Дымов сам для себя гармонизировал еврейско‑христианский конфликт, трагическое противостояние еврея из черты оседлости и православной империи. Но такое видение и такая возможность были не у всех.

В пятой главе второго тома мемуаров Дымова собрано несколько историй про выкрестов: про придворного фотографа Шапиро, крестившегося, чтобы сохранить студию и профессию, но замученного совестью и с головой ушедшего в чтение еврейских книг; про отца семейства, втайне от родных принявшего лютеранство, чтобы дочь могла продолжать учиться музыке, и похороненного ночью на границе лютеранского и еврейского кладбищ в гробу без креста; про предприимчивого еврея‑петербуржца, физически проходившего крещение за других, получая за это немалый гонорар, но отказавшегося креститься за себя и покинувшего столицу. Рамкой для этих «анекдотов» служит экскурс в историю:

Когда испанская инквизиция произвела маранов — евреев, которых принудили принять христианскую веру, а они тайно оставались евреями, возникала своего рода новая форма психологического извращения — моральная конвульсия, изнурявшая душу и отравлявшая мозг. Испанская церковь очень быстро разобралась в этом обмане и, почувствовав себя оскорбленной и обиженной, обрушила свой страшный и беспощадный гнев на тех, кто пытался ее обмануть. Как так? — сначала они приняли католическую веру, а затем отказались от нее? Вы будете истреблены, испанские мараны!

История маранов повторилась в другой стране, на берегах других рек, на улицах других городов, даже более красивых, чем Мадрид, — в Петербурге, Москве, Киеве, в тех местах, где евреям проживать было запрещено.

<…>

Вот этот минский еврей с фальшивым паспортом и настоящей смертью, этот «Петров» может считаться первым современным мараном — замаскированный еврей, который умер на узких улицах Мадрида и вновь ожил на великолепных широких проспектах Петербурга. Эта уже полузабытая история средневековья повторилась вновь. Надо снова маскироваться, снова скрываться, петь христианское «Господи, помилуй» и втайне молиться, читая старый сидур, который остался от отца. <…> Торквемада, страшный инквизитор Испании, заговорил сейчас на русском языке: он стал немного человечней, чуть‑чуть цивилизованней, ведь на улице как‑никак девятнадцатый век и стыдно перед Европой, хотя и не слишком.

<…>

Сотни, тысячи историй можно рассказывать о том времени, которое я здесь назвал эпохой «современных маранов». Эпоха эта уже исчезла, но то тут, то там еще слышны ее далекие отзвуки. Люди, втянутые в ту эпидемию крещений, уже мертвы, ну а те, что живы, молчат .

Дымовская актуализация испанской инквизиции исторически точнее иных: он воспринимает инквизицию не как очередное гонение на еврейский народ, а как преследование и моральную деформацию марранов, крещеных евреев. У последних он необычайно проницательно, учитывая, что даже историография до недавнего времени представляла марранов в двух видах — черном и белом, — подозревает не однозначное предательство веры отцов или однозначную же преданность ей, а некую мучительную промежуточность, «моральную конвульсию», и видит здесь особую трагедию, которую сравнивает не с погромами, а с трагедией современных, преимущественно интеллигентных выкрестов. Проводимая Дымовым параллель демонстрирует не примитивный историзм, а беллетризованный психологизм и акцентирует скорее спровоцированные инквизицией внутренние мучения, раздвоенность сознания, муки совести, чем внешние, — костры. Как и Парнах, Дымов был русским интеллигентом и литератором еврейского происхождения, не перешедшим в христианство и не отрекшимся от еврейства (более того, в эмиграции он стал писать на идише и позиционировал себя именно как еврейского литератора) в окружении, где многие так поступали (у Парнаха, например, крестилась сестра, С. Я. Парнок), и в марранах они оба видели исторический аналог людей своей социопрофессиональной страты и (меж)культурной ситуации.

Говоря о российских выкрестах позднеимперского периода, поминали марранов, разумеется, не только Парнах и Дымов, но не все находили между ними сходство. К примеру, Полина Венгерова (1833–1916) в своих «Воспоминаниях бабушки» проводит отрицательное сравнение, отождествляя марранов с криптоиудеями, а современных ей выкрестов — с атеистами:

Так что в восьмидесятые годы, когда по всей России свирепствовал антисемитизм, у еврея оставалось только два пути: либо еврейство и отказ во имя еврейства от всего нажитого — либо крещение, то есть свобода и связанные с ней возможности образования и карьеры. И сотни просвещенных евреев выбрали второй путь. Но мешумодим (отступники) этого времени не были выкресты из чувства противоречия (лехахис), они не были и тайными иудеями, как мараны, совершавшие свои богослужения в подвалах, эти мешумодим были отрицателями всякой религиозности, они были нигилистами .

Тема инквизиции и преследования марранов прочно присутствовала в русско‑еврейской культурной памяти конца XIX — начала ХХ века и на фоне погромов и растущего народного и государственного антисемитизма появлялась в литературе как экзотическая историческая рамка для традиционного виктимного сюжета — гонений — и как источник хоть и горестных, но славных прецедентов еврейского сопротивления, а также актуализировалась для завуалированной презентации насущных проблем: выселения из столиц и «эпидемии крещений».

Потерянные колена испанских евреев

«Стремясь прежде всего к исполнению правосудия»: некоторые документы периода изгнания из Испании