Дети семьи Зингер

Издательство «Книжники» готовит к выпуску книгу Клайва Синклера, посвященную биографии и творчеству знаменитых писателей Исаака Башевиса Зингера и Исроэла‑Иешуа Зингера, а также их сестры Эстер Крейтман, литератора, чьи произведения переведены на несколько языков, хотя русский читатель с ними пока не знаком. Синклер, на основе скрупулезного сопоставления художественных и мемуарных произведений трех авторов, воссоздает атмосферу, царившую в семье Зингеров и позволившую сформироваться нескольким незаурядным творческим личностям.

Предлагаем читателям ознакомиться с фрагментом исследования Клайва Синклера.

Польша

Выражение «голдене медине» имеет в идише два значения: «Золотая Страна» и «самообман», «иллюзия», «рай для дурака». Пока был жив Иешуа, казалось, что сам он нашел свою Золотую Страну, а его младший брат заблудился в раю для дурака; на это же намекает заголовок одной из поздних мемуарных книг Башевиса — «Затерянный в Америке». Так или иначе, Америка никогда не занимала центрального места в воображении братьев Зингер, в отличие от предшествующего им поколения эмигрантов. Ни один из братьев не пытался подражать их покровителю, Аврааму Кагану, и не стремился создать нечто подобное его роману «Восхождение Дэвида Левински» , в котором ученик ешивы, родившийся в России, становится манхэттенским миллионером‑мануфактурщиком. Парадоксальным образом Каган и его современники — пророки американизации — в своих книгах писали о том, чтό евреи потеряли в переводе с идиша на американский английский, в переходе от религиозной жизни к светской. В их книгах амбициозные еврейские иммигранты выглядят как актеры; теперь, перейдя на английский язык, они больше не могут выразить свои истинные чувства. Но самые яркие эпизоды этих книг — изучение нееврейского языка, отказ от традиционной еврейской одежды, сбривание бороды и пейсов — не впечатлили братьев Зингер. Для них все эти действия ассоциировались не с жизнью иммигрантов в Америке, а с еврейским Просвещением и с их собственным становлением как писателей в Варшаве. Они предали отца не в какой‑то заморской стране, а дома, у него на глазах. И наконец, идиш был для Зингеров вовсе не эхом утраченной культуры, а их собственным «маме лошн» , языком, на котором они разговаривали, думали и видели сны. Поэтому в их понимании идиш вовсе не был символом некой особой «духовности». Кроме того, братья Зингер отлично понимали, что традиционная культура еврейских местечек начала разрушаться еще во времена Наполеона и что массовая эмиграция была скорее последствием этого разрушения, чем его причиной. Неудивительно, что когда Иешуа и Башевис приступили к романам, сопоставимым по масштабу с «Восхождением Дэвида Левински», то материалы они черпали не в Соединенных Штатах, а в Польше. И хотя они, как и Каган, пишут о метаморфозе, однако в их романах метаморфоза происходила внутри маленького, локального мирка; она не была связана с переменой места жительства. Персонажи Зингеров — духовные эмигранты из старосветской жизни в современную. Их «Америка» — это нееврейская Польша.

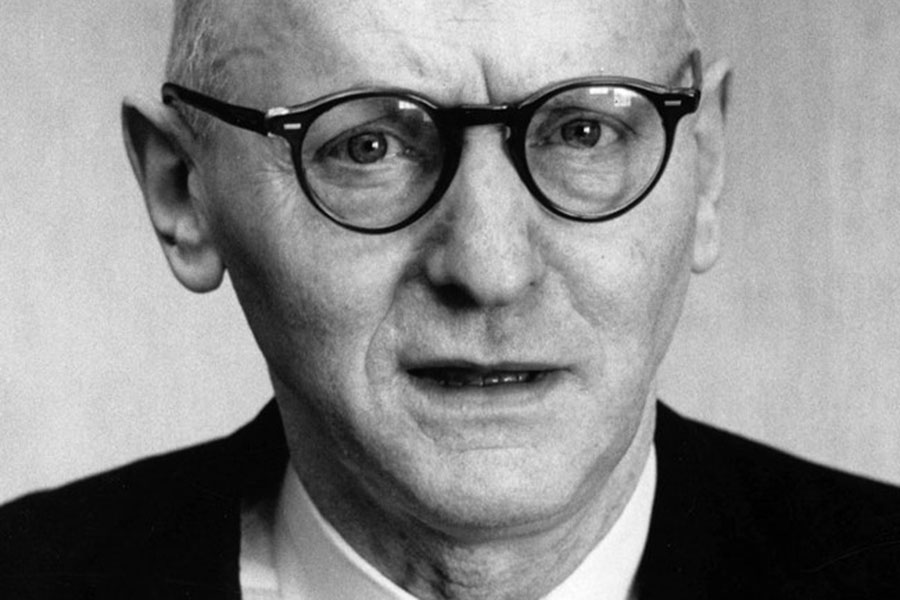

«Брат оказал на меня огромное влияние», — говорил Башевис. Влияние заключалось в следующем:

Когда я сам начал писать, брат поддержал меня и научил некоторым правилам сочинительства. Он сказал: «Когда ты пишешь — рассказывай историю, а не пытайся объяснить ее. Если ты говоришь, что парень влюбился в девушку, тебе не нужно разъяснять, почему он влюбляется: читатель знает о любви не меньше тебя, а то и больше. Ты расскажи ему историю, а уж объяснениями и толкованиями он займется сам, или же за него это сделают критики». У брата были два слова, которые он использовал для ясности: «образы» и «высказывания». Под высказываниями он имел в виду очерки, рассуждения. Он называл их идишским словом «зугерц». Это значит, что ты просто разговариваешь, просто говоришь что‑то. Ты не рисуешь картину, не вызываешь к жизни какой‑то образ. Он говорил — оставь «зугерц» другим. Твое дело — рассказать историю. Потому что ты можешь знать истории, которые им неизвестны, а вот о жизни ты знаешь не больше, чем они .

Со временем стало ясно, что ученик соблюдал эти правила более ревностно, чем его учитель. В романе «Братья Ашкенази», стремясь показать одновременно и предпосылки, и плоды классовой борьбы в лодзинской еврейской общине, Иешуа зачастую делал «лирические отступления» между описанием действия и реакции на него; эти вставки представляли собой те самые «высказывания». Достаточно краткого примера: кровожадный польский революционер Мартин Кучинский, считавший, что не следует бояться крови, обвиняет своего товарища‑подпольщика Феликса Фельдблюма в том, что для рабочих его агитационные тексты слишком интеллигентны и слишком мягки, что Феликс говорит с рабочими «о морали, как в синагоге» . Кучинский заявляет, что призывы должны быть жесткими, «как на мокрое дело». Но прежде чем дать «обвиняемому» возможность ответить, Иешуа вставляет несколько абзацев о том, как Феликс обнаружил антисемитские настроения и среди своих товарищей‑революционеров, и среди польского рабочего класса; таким образом, проблема из личной, частной становится исторической. В «Братьях Ашкенази» отчетливо видно намерение Иешуа: соединить в одном романе стремления индивидуума и историческую неизбежность. Для этого потребовались определенные «высказывания» об истории Польши и классовой борьбы. Так Иешуа отступил от правил, которым сам же обучал своего младшего брата, — и именно это отступление наиболее полно демонстрирует различия между Иешуа и Башевисом как писателями и хроникерами эпохи. Так, действие романа Башевиса «Поместье» охватывает конкретный исторический период — эпоху между польским восстанием 1863 года и концом XIX века, — однако его персонажи движимы, скорее, своими плотскими желаниями, чем велениями времени. Мучающие их сомнения связаны не столько с историческим процессом, сколько с некими универсальными, вечными законами бытия.

Башевис использовал образ усадьбы графа Ямпольского, куда переезжает Калман Якоби, чтобы показать, как опасны тщеславие и изысканность. Иешуа же представил читателю дворец семейства Хунце (где в итоге поселяется Макс Ашкенази) как разъедающий душу символ имперской истории, неизменно враждебной по отношению к евреям. Окруженный регалиями польской аристократии, Макс Ашкенази вообразил себя королем Лодзи. Но в реальности он был не более «королем», чем бедный польский портной, в издевку коронованный пьяной толпой. Когда погромщики излили свой гнев на евреев и казаки восстановили порядок, несчастного портного привели к губернатору, который с улыбкой осведомился: «Это ты польский король?», после чего приказал «выпороть его королевское величество». Макса Ашкенази ожидали более тяжкие унижения. А вот Калман Якоби, в отличие от Макса, с самого начала знал, что попал в ловушку: «Да, граф Ямпольский <…> на старости лет отказался от всех радостей жизни. Зато Калман жил во дворце, среди золота, серебра, фарфора, слуг и служанок». У Калмана не хватило сил сопротивляться своей второй жене Кларе, которую тянуло к роскоши. Для Иешуа абсолютным ориентиром была история, для Башевиса — религия: Макс Ашкенази не прислушался к урокам истории, Калман пренебрег предписаниями религии. Оба автора приговорили своих героев к соответствующему наказанию. Однако, поскольку невозможно писать о евреях (а фамилии Ашкенази и Якоби могут относиться не только к конкретным семействам, но и к еврейскому народу как общности), не упоминая их религию и забыв об их истории, — эти ориентиры не исключают друг друга. Одна из персонажей «Поместья», Зина, даже почти что добралась из сюжета «Поместья» в сюжет «Братьев Ашкенази» — но, увы, ее арестовали прежде, чем она сумела добраться до Лодзи с запасом оружия для революционеров.

То, как Башевис в своем творчестве следовал инструкциям брата, проявилось прежде всего в ощущении зыбкости, пронизывающем его произведения. Поскольку Башевис старался не объяснять, почему парень влюбляется в девушку, а также воздерживался от прямых политических комментариев, его романы читаются на одном дыхании, они полны напряжения. Автор держит читателей в постоянном ожидании, которое становится еще острее потому, что верно предсказать дальнейшее развитие сюжета невозможно. Его герои не обладают стабильным характером, их настроение то и дело меняется по мере смены событий. Возможно, за счет этого его герои теряют часть своей убедительности; как заметил Дэн Джейкобсон, персонажи Башевиса не производят такого впечатления, как персонажи Иешуа, которые «затмевают собой солнце» . Более того, когда такой герой, встав перед важным выбором, должен проявить свою волю, Башевис показывает муки выбора только затем, чтобы тут же оборвать сцену, итог которой так и остается неизвестен; об итогах мы, как правило, узнаем значительно позже, от какого‑нибудь посыльного, на манер древнегреческой трагедии. На самом деле уклончивость автора имеет конкретную цель: она показывает, сколь ничтожны любые стремления и достижения, она напоминает нам о непостоянстве всех земных удовольствий и успехов. Описанные Башевисом характеры персонажей отражают современную концепцию раздробленной личности, потерю человеком уверенности в собственном «я» — эта же проблема фигурирует в великих романах XIX века и в произведениях Иешуа Зингера. Ни людская природа, ни само время не могут дать человеку достаточно прочного фундамента, чтобы строить на нем жизнь; особенно остро эту непрочность ощущали на себе польские евреи. С хронологией событий в повестовании Башевис обращается точно так же, как с характером любого своего персонажа; и то и другое неустойчиво и зависит от обстоятельств; не имея ни стабильного характера, ни четкого положения во времени, его неприкаянные герои подвержены самым опасным изменениям. Судьба Шайндл — лучшая тому иллюстрация.

Шайндл была самой красивой и жизнерадостной из четырех дочерей Калмана Якоби; однажды во время празднования Симхес‑Тойре , будучи еще совсем девочкой, она нахлобучила себе на голову тыкву, будто корону, и прокричала: «Я — королева Ямполя». Но судьба ее оказалась не более царственной, чем судьба Макса Ашкенази или коронованного пьяной толпой горбатого портного в романе Иешуа. Ее брак казался многообещающим, но вскоре она утратила свою былую жизнерадостность, преждевременно состарилась и в конце концов лишилась рассудка. На каждом этапе ее угасания Башевис с хладнокровной пунктуальностью снова возвращается к образу юной Шайндл с тыквой‑короной на голове. Стоя над могилой Шайндл в день похорон, ее муж Азриэл Бабад вновь вспоминает тот день Симхес‑Тойре, когда она назвала себя королевой города: «Кажется, все это было вчера. Но Шайндл успела родить детей, сойти с ума, промучиться несколько лет в лечебнице и умереть». Читатель недоумевает не меньше Азриэла: потенциальная героиня повествования обращена в прах. Как это произошло? В чем была ошибка? Такие вопросы без ответов задает Башевис читателю. Следуя правилам Иешуа, в романе‑саге «Поместье» Башевис построил повествование как метафору гибели польского еврейства. В конечном счете никакого объяснения Холокосту быть не может. Вот как говорит об этом Башевис в «Поместье»:

Они виноваты в том, что они евреи, что они (ну надо же!) капиталисты, для поляков — русские, для русских — поляки, чужаки (всего лишь восемьсот лет тут живут). Они шовинисты, реакционеры, мещане, фанатики, мракобесы, дикари, они ненавидят христиан и говорят на жаргоне. Вот так, всё сразу. Каждый «изм» предъявляет им свои претензии. Но их настоящая вина в том, что они хотят жить духовной жизнью, без ненависти, войн, разврата, кощунства и бунтов.

Первая часть саги начинается с польского восстания 1863 года, но причины его не объясняются, и самому восстанию роман не уделяет особого внимания. Гораздо больше Башевиса интересует реакция жителей Ямполя, наблюдающих, как русские ведут через весь город закованного в цепи графа Леона Ямпольского. Евреи, жившие в районе Ямполя под названием Пески, были изумлены тем, как держался граф, шагавший так беспечно, «словно собирался танцевать», а не влачить свои дни в Сибири. Вскоре после этого объявили, что имение графа Ямпольского было конфисковано. Евреи лишь пожали плечами: «Так у гоев заведено: “Преимущество у сильного”». Позднее, когда Калман Якоби, в свою очередь, оставляет усадьбу, евреи Ямполя снова пожимают плечами: «…а чему удивляться, как стелешь, так и спишь». Проблема Калмана была как раз в том, что он «стелил» себе постель графа, а не свою собственную: «Теперь Калман жил в замке графа Ямпольского, спал в его спальне и даже на его кровати». На кровати графини спала Клара, вторая жена Калмана. Его первая жена, Зелда, была унылой болезненной женщиной, у нее не было «сил на то, что требует от нее муж»; Клара же, в отличие от благочестивой Зелды, была распутницей. У Клары были «блестящие черные глаза, густые сросшиеся брови, полные губы». Когда граф вернулся из ссылки, его сопровождала какая‑то женщина, хотя графиня была еще жива; любовница графа тоже была «смуглая, черноглазая и белозубая». Богатство и похоть фактически превратили Калмана в некую пародию на графа Ямпольского.

Метаморфозы начали происходить с Калманом с того момента, когда, стремясь воспользоваться конфискацией графского имущества, он подал прошение об аренде его усадьбы. Поведение Калмана в присутствии новоназначенного русского землевладельца являло собой резкий контраст с поведением ссыльного графа: он простерся перед новым хозяином «и стал целовать сапоги, умоляя о милости». Так Башевис открывает обширную галерею образов польской аристократии и польских евреев; одни — гордые, непреклонные, другие — убогие, склоняющиеся перед сильными. Хотя еврейское умение приспосабливаться дало им возможность захватить имущество опальной аристократии, оно же сделало их жертвой тех пороков, которые развратили старое дворянство. Даже благочестивый Калман, который, казалось, был полон решимости не поддаваться искушениям, в итоге все же угодил в западню. Получив разрешение арендовать усадьбу и все, что к ней прилагалось, он позволил графине Ямпольской остаться в замке, а сам переехал с семьей в маленькую приусадебную постройку, где прежде обитал кузнец. Там он отказался от всех современных удобств, опасаясь, что «сначала приобретают такие вещи для красоты, потом привыкают и не могут без них обходиться. А когда на излишества не хватает денег, перестают платить по счетам». Но требования бизнеса начали подтачивать решимость Калмана. Ему приходилось много путешествовать верхом, а его длинный лапсердак был плохо приспособлен для верховой езды, поэтому Калман был вынужден надеть короткий пиджак, какие носят безбожники. Хуже того, ему пришлось нанять на работу литовских евреев, говорящих на русском языке. Эти «бритые просвещенцы в короткой одежде» мнили себя просвещенными, но местные евреи сочли их вероотступниками. Вскоре Калман признался себе, что стал не хозяином своего состояния, а пленником. Башевис, очевидно, показывает, что успех в мирских делах неизбежно предполагает духовный упадок. Был только один день, когда Калман чувствовал себя свободным от гнета своего богатства, — суббота: «Счастье еще, что Г‑сподь, да будет Он благословен, дал людям субботу». Это противостояние нееврейского мира чувственности и еврейского мира духа стало основным конфликтом романа и предопределило его концовку. Поместье воплощает в себе нееврейский мир, а маршиновский хасидский двор — еврейский мир.

Не затронутый просвещением Маршинов символизирует чистый еврейский дух, а хасиды, собравшиеся вокруг ребе, представляют собой «тело» еврейской религии. Как говорил Башевис об одном из подобных праведников в романе «Раб»: «Если бы не такие, как он, от евреев бы, наверное, ничего не осталось». Они сохранили еврейский народ в рассеянии благодаря тому, что упрямо продолжали идти против своей человеческой природы. Они не были похожи на тех, кого бичевал Иешуа в книге «Йоше‑телок», — лицемеров, озабоченных скорее формой, чем содержанием. Маршиновским хасидам было мало соблюдать заповеди; важнее всего для них была кавана , глубокая сосредоточенность, вытесняющая все, кроме любви к Б‑гу. В эссе «Дух хасидизма» Башевис писал:

Симха шел мицва , радость, заложенная в соблюдении религиозных заповедей, — есть самая суть хасидизма. Барух Спиноза, пантеист семнадцатого столетия, проповедовал любовь к Б‑гу на основе разума, Amor dei Intellectualis. Хасиды же, напротив, учили, что Б‑га нужно любить прежде всего сердцем.

В этом заключался хасидский ответ взбунтовавшейся человеческой натуре: страстное сердце, сдерживаемое железной волей. Настоящим домом для маршиновских хасидов было не польское местечко, а мир грядущий. Когда умер старый ребе и его старший сын, реб Шимон, попытался захватить власть (ситуация, которую Иешуа назвал бы типичной), община отвергла его, потребовав, чтобы новым ребе стал Йойхенен, праведный внук ушедшего… Йойхенен во многом напоминал Нахмана из Брацлава, великого хасидского ребе, которого Башевис в том же эссе описывает следующими словами:

В личности ребе Нахмана, которому не было и сорока лет, когда он умер <…> сочетались выдающаяся эрудиция, страстная любовь к Г‑споду и качество, которое можно назвать священной истерией.

«Один средненький драматург и романист из России», Израиль Аксенфельд , «глумился над учением ребе Нахмана <…> и жестоко высмеивал его». Сам Аксенфельд «проповедовал логику, правильную грамматику, современную гигиену и, главное, практичность и светскость». Другие сторонники Гаскалы презирали идиш как «жаргон» и «осуждали народные верования восточноевропейских евреев и их сказки о демонах, злых духах, дибуках, переселении душ и праведниках‑чудотворцах». Они призывали евреев «носить современную одежду и покончить с <…> грязью, изоляцией и такими старомодными практиками, как браки малолетних детей». В «Поместье», когда Азриэл Бабад впервые встречается с Валленбергом, этот богатый и просвещенный выкрест советует юноше расстаться с еврейством: «Нельзя жить в Польше и балакать на немецком жаргоне. Нельзя жить в конце девятнадцатого века, но при этом торчать в Средневековье». Башевис явно симпатизирует ребе Нахману больше, чем Аксенфельду, и Йойхенен для него привлекательнее, чем Валленберг, но все же сам он, несомненно, человек слишком просвещенный для того, чтобы выступать в защиту грязи и договорных браков. Одним из любимых приемов Башевиса было заводить в тупик читателя, стремящегося к простым выводам.

Йойхенен, новый маршиновский ребе, был зятем Калмана — мужем его младшей дочери Ципеле. В отличие от брака Шайндл и Азриэла, который начался со взаимного влечения, и в отличие от пылкого романа Мирьям‑Либы и Люциана союз Йойхенена и Ципеле — договорный брак — был успешным. Ципеле не угасла и не умерла в лечебнице, как ее сестры Шайндл и Мирьям‑Либа, она жила с мужем в радости и покое и была «со всеми в ладу». Один из героев рассказа Башевиса «Ее сын» говорит:

Эта романтическая любовь, которую поэты превозносят такими возвышенными фразами, в реальности разрушает жизни. Наши благочестивые деды считали то, что мы зовем любовью, преступлением, и таковым она и является. Если бы этот вид любви действительно был добродетелью, современный человек не обожествлял бы ее так. Это прямая противоположность свободы воли — самая крайняя форма гипноза и фатализма. Наши богобоязненные матери и отцы прожили достойную жизнь без этого рабства, и поверьте мне, они были готовы делать друг для друга больше, чем люди, у которых любовные романы.

Весь сюжет саги основан на истории брака Калмана и четырех его дочерей; складывается впечатление, что сам автор и впрямь разделяет эту антиромантическую точку зрения — крайне необычная позиция для писателя, который считается не просто модернистом, но и настоящим мастером «эротическо‑мистической литературы». Впрочем, правда и то, что движущей силой романа являются не праведники вроде Зелды, а развратники вроде Клары. Чем можно объяснить подобное противоречие?

Критикуя пропагандистов еврейского Просвещения, Башевис критиковал и себя самого; он, пусть и неявно, признает это в своей статье под названием «Дух еврейства»:

Эмансипация создала новый тип еврея — он может отречься от религиозных законов и в то же время остаться евреем; или, по крайней мере, не обращаться в другую веру. Этот так называемый секулярный еврей был загадкой и для себя самого, и для христианского мира <…> Ультраортодоксальные евреи неофициально исключили современного еврея из общины <…> Для них все мы — ветви, отломившиеся от еврейского ствола. Они считают, что мы обречены забыть о своем еврействе. Они же, как бы мало их ни было, будут продолжать нести бремя нашей религии. Именно они, эти максималисты, удостоятся приветствовать Мессию .

Мелькнувшее в четвертом предложении «мы» внезапно выдает в Башевисе сторонника Гаскалы; не меньшим откровением звучат слова «загадка <…> для себя самого». Как любого писателя, Башевиса привлекает все страстное, но как еврей он не может закрыть глаза на возможные последствия страстей. Эта дилемма воплощена в образе Азриэла Бабада, который разрывался между Варшавой и Маршиновом, и ни там ни там не чувствовал себя дома. Он был клубком противоречий, «загадкой для себя самого». Врач, специализирующийся на лечении неврастеников, сам он был не менее неуравновешен, чем его пациенты. Он хотел исцелять людей, но жажда знаний и самореализации привели к тому, что он предал и своего отца, и свою жену Шайндл. Как Азриэл был отчасти литературным автопортретом Башевиса, так отец Азриэла Менахем‑Мендл напоминает отца Башевиса, Пинхоса‑Мендла. Менахем‑Мендл тоже доживает свои дни бедным раввином на Крохмальной улице в Варшаве. Подвергая Азриэла Бабада душевным мучениям вплоть до нервного срыва, Башевис в каком‑то смысле отдает долги: он признает неопровержимую правоту своего отца. Когда Миреле, вольнодумная сестра Азриэла, приходит навестить родителей на Крохмальную, Менахем‑Мендл разражается критикой в адрес ее друзей:

Они только о теле заботятся, будто Всевышнего, благословен Он, и вовсе нет. У них все кошерно. Сперва злое начало подталкивает к мелкому грешку, а дальше больше. Если нет ни Закона, ни Судии, не дай Б‑г, значит, ничего нет. Так почему же нельзя творить зло?

На что Миреле отвечает: «Есть человек». Раввин лишь презрительно отмахивается: «А что такое человек? Если он не служит Всевышнему, он животное. Хуже животного. Хищник убивает, чтобы жить, а злодей совершает грех для удовольствия». Башевис и сам ставит людей ниже животных; в пользу этой иерархии свидетельствует Холокост — лучшая иллюстрация того, какой разрушительной силой обладает человеческая природа, лишенная ограничений. Тем не менее, даже признавая необходимость бороться против человеческой природы, Башевис не может отрицать того, что эта природа имеет не только деструктивную, но и созидательную сторону.

Разрушительная мощь, присущая человеку, определяет структуру повествования. В начале романа «Поместье» семья Бабад и семья Якоби целы и невредимы, а еврейская община Ямполя нормально функционирует. К концу второго романа саги обе семьи успевают распасться, а Ямполь погружается в хаос. Только Маршинов не пострадал; он остается все тем же, ожидая своего окончательного уничтожения. На протяжении двух книг романа Башевис показывает, что случилось, когда ограничения, наложенные на евреев (как ими самими, так и антисемитами), были сняты после восстания 1863 года. Здесь он беспощаден, словно ученый, поднимающий камень, чтобы посмотреть, как живущие под ним существа будут реагировать на свет. Он без устали водит своих персонажей от греха к греху, щедро раздавая наказания за содеянное, и показывает читателю, что все евреи, если им подвернется такая возможность, будут реагировать на соблазн одинаково: поддадутся ему. Такой вывод диктует сама логика повествования, и им же объясняется вышеупомянутая «уклончивость» автора. Именно поэтому Башевис говорит, что хасидизм основан «на глубокой религиозной логике и историческом мышлении». Он позволяет евреям сохранять чистоту. Вместе с тем человеческая природа является созидательной, творческой силой, которую Башевис не может игнорировать, поскольку именно она является источником его историй. Вот почему Клара будет всегда затмевать Зелду. Вот почему об Израиле Аксенфельде он пишет с таким пренебрежением. Пропагандисты так хотят навязать обществу свои схемы, что в результате у них иссякают «соки, питающие творчество». В интервью «Encounter» Башевис заключает:

Настоящий художник никогда не черпает вдохновение в социологии или политике <…> На протяжении веков истинное искусство сводилось только к двум темам — любви и религии <…> Настоящий художник по‑прежнему находит вдохновение в вечных истинах отношений между мужчиной и женщиной, а также между человеком и его Создателем.

Однако, чтобы рассказать историю, писателю нужна Ева, или Клара, или Элька, что возвращает нас к концепции цимцум.

Для Башевиса силы зла не являются абстрактным метафизическим понятием: они действительно присутствуют в этом мире. Отсюда важность Маршинова как центра, в котором было сосредоточено добро. Иешуа не придерживался подобного манихейского взгляда на вселенную: к чему обвинять дьявола, когда есть куда более очевидная кандидатура — человек? Поэтому неудивительно, что в «Братьях Ашкенази» религия — это не спасение, а репрессивная система правил и ограничений, которая по капле выдавливает из своих адептов человечность. Как у Калмана в саге Башевиса, у Аврома‑Герша Ашкенази в романе Иешуа был любимый ребе. Его ребе жил в Ворке, в некотором удалении от Лодзи. Но Ворка — не Маршинов, и, отправившись туда на Пейсах, чтобы подарить ребе серебряный кубок, Авром‑Герш оставил жену, которая вот‑вот должна была родить очередного ребенка, предположительно долгожданного мальчика. Для Аврома‑Герша этот кубок стал объектом поклонения, который заменил собой религию: «Он снова и снова смотрел на красивый серебряный кубок, купленный в подарок ребе как кубок Илии‑пророка»… «Они [хасиды] будут смеяться над ним, если он позволит жене уговорить себя и останется дома <…> К тому же он купил ребе в подарок красивый серебряный кубок. Как он будет выглядеть, если преподнесет ребе пасхальный серебряный кубок Илии‑пророка только на Пятидесятницу?» Ослепленный этим благоговением перед вещью и чувством собственной важности, он забыл о своем истинном долге, требующем от него остаться рядом с женой. Ребе сказал: «Авром‑Герш, твои потомки будут богачами». Это пророчество очень испугало Аврома‑Герша, ведь он ценил благочестие превыше богатства. Его страхи имели под собой все основания: пророчество ребе сбылось, и близнецы, рожденные во время его отсутствия, стали богачами и безбожниками. Старший из них, Симха‑Меер (позднее Макс), поклонялся золоту так же, как его отец — Б‑гу.

Подобное перенаправление религиозной энергии в светское русло было типичным для поколения Макса Ашкенази. Как Макс посвятил себя служению капитализму, так Нисан Эйбешиц нашел истину в идеологии коммунизма. Нисан был сыном благочестивого учителя и талмудиста реб Носке, который молился, пока его семья голодала. Реб Носке, как и раввин Менахем‑Мендл у Башевиса, был в некоторой степени портретом Пинхоса‑Мендла Зингера; но там, где Башевис отдавал должное мудрости отца, Иешуа демонстрировал последствия отцовской отрешенности от мира. Но хотя Нисан и ненавидел отца из‑за его непрактичности, отвергая все, что было свято для Носке, однако он и сам унаследовал отцовскую черту — одержимость. Словно в насмешку над такой наследственностью, Иешуа сравнивает преданность Нисана революционным текстам с преданностью его отца Талмуду. Нисан покинул синагогу, чтобы распространять «свою новую Тору», и приветствовал революцию с «необоримой радостью», «вся его кровь вскипала от прилива счастья». Впоследствии он появляется на русской фабрике Макса Ашкенази с «растрепанной еврейской бородкой» и «похожими на пейсы бакенбардами». Таким образом, еврейство становится не столько верой в Б‑га, сколько неотвязным стремлением к некой цели, будто бы заложенным в еврейских генах. Именно эта черта определяет судьбы персонажей. В «Братьях Ашкенази» любой фанатизм, и религиозный, и политический, сколь бы благороден ни был его изначальный замысел, неизбежно ведет к античеловечному режиму, будь то хасидский двор в Ворке или диктатура пролетариата в Москве. Возможно, Башевису казалось, что головы хасидов касались небес, но Иешуа видел, что ногами они стояли глубоко в грязи. К концу романа «Братья Ашкенази» евреи разрываются между религией, утратившей свою человечность, и страной, в которой им нет места. Их еврейство гонит их в путь, но идти некуда — у них нет ничего, даже какого‑нибудь Маршинова, который есть у героев Башевиса.

Сердце Калмана влекло его в Маршинов, но дела уводили в Варшаву. Среди прочего, он должен был найти мужа для своей старшей дочери Юхевед. Хотя ей было всего лишь восемнадцать, о ней уже говорили как о старой деве, что было обидно для отца: «Калман помнил правило, которому следовали деды и прадеды: пока все идет хорошо, надо выдать дочерей замуж». Как Шолом‑Алейхем посредством историй четырех дочерей Тевье‑молочника рассказал о трагической судьбе евреев в одолеваемой хаосом Польше, так Башевис на примере дочерей Калмана — Юхевед, Шайндл и Мирьям‑Либы — показал, какими опасностями чреваты контакты с иноверцами. Чтобы соответствовать своему новому статусу состоятельного арендатора, Калман выбрал в мужья Юхевед Майера‑Йоэла, сына богатого варшавского купца, хотя родители будущего зятя, от которых веяло суетой и тщеславием большого города, произвели на него гнетущее впечатление. Майер‑Йоэл вручил Калману письмо для Юхевед, «которое он не стал сочинять сам, но позаимствовал из письмовника». Может, посланию новоиспеченного жениха и не хватало искренности, но в нем уж точно скрывалось меньше опасностей, чем в польских любовных романах, которые Калман привез Мирьям‑Либе из Варшавы. Башевис показывает, как скверна городской жизни начала проникать в Ямполь. Более того, он устраивает все так, чтобы брачные планы Калмана для Мирьям‑Либы обернулись катастрофой; одним словом, Калман, сам того не ведая, толкает свою дочь на путь ереси. В качестве жениха для Мирьям‑Либы Калману предложили Йойхенена, внука маршиновского ребе. Прежде чем соглашаться на эту партию, Калман, следуя современным тенденциям, решил поинтересоваться мнением самой Мирьям‑Либы. Он пригласил Йойхенена и его мать на свадьбу своей дочери Шайндл и Азриэла Бабада, куда также были приглашены граф Ямпольский и его семейство. Таким образом, Калман в конечном счете таки свел Мирьям‑Либу с ее будущим возлюбленным: на свадьбе сестры девушка решила отказаться от набожного Йойхенена и отправилась танцевать с юной графиней Ямпольской, Хеленой, благодаря которой она впоследствии встретила Люциана.

Схожая ситуация сложилась в романе Иешуа «Братья Ашкенази», когда Дину Алтер, чья голова, как и у Мирьям‑Либы, была забита «романами про рыцарей и княгинь, замки и дуэли», сосватали Симхе‑Мееру Ашкенази. Хилый и нескладный, погруженный в учебу, Симха‑Меер «был совсем не похож на рыцарей из книжек». Однако реб Хаим Алтер, в отличие от Калмана, не предоставил своей дочери свободы выбора. После восьми дней сопротивления воля Дины была сломлена и она покорно согласилась на брак с Симхой‑Меером. Ее брак оказался ненамного удачнее партии Мирьям‑Либы. Выводы очевидны: если бы Дине позволили выйти замуж за человека, которого выбрала она сама — Янкева‑Бунема, старшего брата Симхи‑Меера, — у нее было бы больше шансов на счастье. Видимо, скептик Иешуа относился к любви более уважительно, чем мистик Башевис: трагедия Дины случилась потому, что ее мечте не позволили сбыться, а трагедия Мирьям‑Либы — потому, что ее мечта исполнилась.

К несчастью для Мирьям‑Либы, Люциан оказался психопатом и антисемитом. Впервые услышав фамилию Мирьям‑Либы, он сказал: «Якоби? Это от Якова. Потомки Якова, того, который выманил у Исава первородство за чечевичную похлебку». Но Мирьям‑Либа была ослеплена своим воображением; лицо Люциана приходило к ней в грезах, «это было как явление святого, о, в христианских книжках пишут, что так бывает». На фоне такого героя любой еврейский ухажер показался бы скучным. Роман, который Хелена дала почитать ей, разжег страсть Мирьям‑Либы еще сильнее. Она представляла себя на месте героини:

Она, Мирьям‑Либа, тоже парижанка. Как это случилось? Куда пропал Ямполь? Она сидит в карете, и ее обнимает Люциан. Все смешалось: карета, будуар, салон. На ней бальное платье, в руке веер, Люциан хочет ее поцеловать, но она отворачивается: «Люциан, нет, я дала клятву!..»

Час, когда Мирьям‑Либе пришлось принять решение, выпал на праздник Пурим. Пурим — время радости, когда евреи празднуют свое спасение от злодея Амана. Но Мирьям‑Либа отказалась участвовать в торжествах, передав роль царицы Эстер своей младшей сестре Ципеле, как до этого уступила ей своего жениха Йойхенена. Сама же она удалилась от веселящейся родни и бродила под луной, пока рядом с ней, словно из‑под земли, не вырос Люциан. Его пальцы, схватившие ее запястье, были костлявыми, как у скелета. Он умолял Мирьям‑Либу бежать с ним. Внутри нее началась борьба. Она представляла себя в роли еврейской невесты и сравнивала такое будущее с возможной альтернативой:

Она <…> будет ходить в микву, рожать детей, ругаться со свекровью. Состарится до срока. Еврейская жизнь. Что есть у ее матери, у Юхевед? Здесь время остановилось, а мир велик, разнообразен и богат. Она станет графиней, женой Люциана, будет жить в Париже. Там бульвары, кареты, влюбленные дамы и кавалеры…

Отчасти эта фантазия оказалась провидческой, ведь настал день, когда Мирьям‑Либа и в самом деле поселилась в Париже с Люцианом. Но ирония жестока, и вместо роскошной жизни она влачила дни в бедности — жертва нищеты, алкоголизма и чахотки. Когда она произнесла «Ну и убегу! И крещусь…», казалось, это говорила не она сама, а «кто‑то внутри нее, темный, бесплотный, мягкий, как паутина, и насмешливый». Покинув свою семью и религию ради Люциана и христианства, Мирьям‑Либа отдала себя смерти и дьяволу. Приняв это судьбоносное решение, Мирьям‑Либа исчезает из нашего поля зрения, чтобы появиться вновь только тогда, когда Юстина Малевская, дочь Валленберга, сообщает Азриэлу Бабаду драматичную новость: «Она стирает белье. Не свое, для других. Как это ни горько, но такова правда». Этот эпизод важен не только потому, что из него мы узнаем о судьбе героини; разговор Юстины с Азриэлом знаменует возобновление связи между Азриэлом и семейством Валленберг. Из‑за Мирьям‑Либы Азриэл стал общаться с Валленбергами и благодаря им встретил Ольгу Беликову, которая стала его второй женой. Таким образом, бедственное положение Мирьям‑Либы косвенным образом способствовало краху брака ее сестры Шайндл с Азриэлем. Позднее, когда Мирьям‑Либа заканчивала свои дни в клинике под Варшавой, Азриэл пришел навестить ее, и она, будто зная о своей роли в его судьбе, крикнула ему на прощанье: «Не обижай Шайндл!» Отец Мирьям‑Либы Калман — как и отец Азриэла, ямпольский раввин Менахем‑Мендл, — не сумел защитить своих детей от влияния среды. В конце концов Азриэл подводит сухой итог наследию Менахема‑Мендла:

Знали бы его родители, что вырастет из их потомков. Дочь где‑то в ссылке, один внук похоронен на евангелистском кладбище, другой — колонист в Палестине. Сам Азриэл живет с крещеной.

Как Гимпл‑дурень в одноименном рассказе Башевиса, реб Менахем‑Мендл знал, что любопытство чревато опасностями. Как и Гимпл, он верил в веру ради веры:

Реб Менахем‑Мендл <…> знал: сначала ударяются в науку и философию, потом отказываются от еврейской одежды, а потом, не дай Б‑г, и от веры. Поэтому он так обрадовался, когда ему предложили место раввина в Ямполе. В маленьком местечке нет ученых…

Но даже в Ямполе, особенно после восстания 1863 года, было невозможно укрыться от Просвещения. Оно не могло не прийти туда вслед за индустриальными успехами Калмана. Да юный Азриэл и сам, без всяких пришлых «ученых», начал задавать неудобные вопросы: «А что было до того, как был создан мир? А праотец Адам был еврей? А Ева носила чепец?» Как и предвидел ребе, эти вопросы привели к более серьезным сомнениям. Впоследствии Азриэл говорил Калману: «…никто не видел, как Всевышний даровал Моисею Тору на горе Синай. У евреев свой закон, у гоев свои законы. А если их законы могут оказаться ложными, значит, и наш может оказаться ложным». К моменту обручения с Шайндл Азриэл уже открыто выражал свои рационалистские взгляды: «Наука занимается тем, что можно увидеть, измерить, взвесить… Я в одно верю — в истину». Неудивительно, что их с Калманом совместное путешествие в Маршинов оставило Азриэла равнодушным. Его рационализм остался глух к религиозному экстазу хасидов. Его чувство отчужденности стало еще сильнее, когда после прогулки в Маршинове он забыл дорогу к постоялому двору. «Такое с ним бывает: он легко может заблудиться в незнакомом месте», — пишет Башевис. Немало несчастий случилось, прежде чем Азриэл признался самому себе в том, что он «заблудился». Во второй книге романа ему пришлось признать, что «среди тех, кто говорит о разуме и логике, полно людей, поступающих иррационально. Сами не понимают, что делают, верой и правдой служат какой‑нибудь идее, но вдруг бросаются в прямо противоположную сторону. Все у них запутано: то безответная любовь, то лезут помогать кому попало в беде, хотя их не просят, то еще что‑нибудь». Читая проповедь на Швуэс, маршиновский ребе обращался именно к таким рационалистам. В качестве текста для изучения он выбрал фрагмент из Торы, где говорится: «Выполним и выслушаем» — народ Израиля сначала согласился выполнять заповеди, а потом уже выслушал их содержание. Ребе утверждал, что Б‑жественные предписания дόлжно принимать на веру, ведь «когда размышляют и взвешивают, всегда могут отказаться». Однако сначала делать, а потом уж думать следует только при исполнении заповедей:

Когда же, не дай Б‑г, применяют закон со всей строгостью, все наоборот: сначала нужно как следует взвесить и измерить. Если внимательно выслушать, не совершишь ничего дурного. Вот в чем смысл: плохой раб совершает зло, а потом спрашивает, потому что зло пробуждает в человеке множество вопросов. Сказано: когда совершают злые деяния, без конца спрашивают. А когда творят добро, вопросы исчезают. Но как узнать, сделал ли добро? Ответ прост: радость и веселье. После греха становится тяжело на сердце, поэтому появляются вопросы. А выполнение заповеди приносит радость… Когда человек весел, на любой вопрос найдется ответ…

Но Азриэла эти доводы не удовлетворяют. Тем не менее, когда ближе к концу второго романа саги Азриэл — который к тому времени уже стал психиатром — возвращается в Маршинов, он признает, что не видит здесь меланхолии, столь распространенной во внешнем мире. Теперь он оценил мудрость проповеди маршиновского ребе. Но, даже поняв, что счастье можно обрести только в Маршинове, Азриэл не в силах полностью отказаться от своего рационализма. Он говорил с самим собой: «…допустим, светская жизнь — зло, а религия — лекарство от всех бед. Но может ли Азриэл поверить в то, во что верят эти евреи? Может ли безоговорочно принять, что все обычаи и законы даны на горе Синай?» Шел праздник Симхес‑Тойре, но Азриэл не мог принять Тору всем сердцем. В последний раз мы встречаем его в романе на пути в Землю израильскую; он все еще пытается найти свой путь. Его основная проблема осталась неразрешенной; во что бы человек ни верил, любовь не подчиняется никаким законам. И как бы сурово ни наказывал Башевис ту же Мирьям‑Либу за ее грехи, он не может искоренить ее волю, ее личность — даже ради иудаизма.

С побега Мирьям‑Либы начался распад семьи Калмана. Прошло еще два года; теперь Ципеле и Йойхенен жили в Маршинове, Юхевед и Майер‑Йоэл поселились в собственном доме, а Зелда умерла. Из четырех дочерей только Шайндл по‑прежнему оставалась в родительском доме, пока ее молодой муж Азриэл Бабад учился в Варшаве. Теперь, став вдовцом, Калман сделался желанной добычей для сватов и в итоге пал жертвой Клары. Несмотря на мольбы «чтобы Всевышний спас его от искушения» и на предупредительное письмо от Йойхенена, Калман не устоял перед соблазном. Свадьба была сыграна с размахом, с такой претенциозностью, что Калман опасался, как бы ему не подсунули некошерную пищу. Он чувствовал, что некоторые гости относились к этому событию как к пуримскому балагану. Однако свадьба была настоящей, как и побег Мирьям‑Либы с Люцианом, и последствия у нее оказались не менее серьезными. Вскоре Калман понял, что совершил трагическую ошибку. Клара недолго хранила верность супругу. В Варшаве она встретила молодого вольнодумца, товарища Миреле Бабад Александра Ципкина, и в ту же самую ночь начался их роман, как будто в подтверждение слов реб Менахема‑Мендла: «Безбожники заманивают других в сети. Эти умники не лучше грабителей и убийц!» Конечно же, распутство не могло сделать Клару счастливой; в ту же ночь ей приснилось, что она умирает. Тем не менее она поселила Ципкина у себя в усадьбе, якобы для того, чтобы он был домашним учителем их с Калманом сына, но местные крестьяне знали, чем он на самом деле занимался. «Еще бы, молодой‑то жеребец получше старого мерина», — говорили они. В конце концов Калман и сам уже не смог закрывать глаза на происходящее, все же он не был Гимплом. Он выгнал Ципкина, а потом и сам уехал из усадьбы в Маршинов, отказавшись от всех своих амбиций ради того, чтобы вернуться к евреям. Он сознательно отказался от поместья: «Гори оно все огнем, хватит работать на дьявола…» Как в свое время граф Ямпольский, Калман прошел через весь Ямполь, отправляясь в изгнание, которое в его случае было одновременно и возвращением.

Казалось, что мир и вправду был в руках дьявола; он разваливался, как усадьба Калмана. В рождественскую ночь Люциан стал убийцей. После того как бомбисты взорвали царя Александра Второго, в Варшаве произошли погромы. Кто‑то из еврейских радикалов с отвращением отвернулся от рабочего класса с его антисемитизмом. Другие, наоборот, еще больше прониклись революционным энтузиазмом, видя в окружающем хаосе родовые муки новой эпохи. Так и ребе Йойхенен, сидя в своем Маршинове, верил, что «наступают времена Мессии». В рассказе Башевиса «Дед и внук» старый хасид, услышав о кровавых деяниях еврейских революционеров, восклицает, словно эхо Пинхоса‑Мендла: «Не иначе как близится Искупление!»

В романе Иешуа «Братья Ашкенази» подробно исследованы параллели между взглядами еврейской ортодоксии и еврейских революционеров на перспективы исторического процесса. После того как первомайские бунты, которые помогал организовать Нисан, превратились в погромы, он начал склоняться к мысли, что Шопенгауэр, возможно, был прав, утверждая, что люди — это просто отвратительные животные. Но вопреки всем практическим доказательствам этой теории в душе Нисана восторжествовала вера. Как и его отец реб Носке, Нисан не желал расставаться с надеждой: «Так же как его отец‑меламед всегда был готов к Избавлению, к звуку рога, возвещающего приход Мессии, Нисан был готов к революции, к падению старого капиталистического строя и установлению нового, социалистического». Оба они воспринимали этот мир как дьявольское место, обреченное на саморазрушение. Разница заключалась лишь в том, что революционеры считали своим долгом приближать развязку. К тому же Просвещение вскормило в евреях иллюзию, что они могут войти в историю как открыватели и первопроходцы. «Нам, евреям, нельзя вмешиваться. Кто бы ни был у власти, всегда будет преследовать евреев», — сказал дед внуку в упомянутом рассказе Башевиса. Внук не послушал деда и был убит.

Мессианские фигуры Башевиса обречены, в конце пути они оказываются пациентами психиатров вроде Азриэла Бабада, или жертвами собственной мании величия, или покойниками. Не суждено человеку совершать добрые дела в этом мире. Направляясь на конспиративную варшавскую квартиру, где пряталась его сестра Миреле, сбежавшая из политической ссылки, Азриэл проходил мимо ешивы и вдруг почувствовал искушение скрыться в ней. «Если религия — опиум, как они говорят, значит, этот сорт опиума отлично подходит еврейской душе. Над этими страницами народ грезил две тысячи лет. И это были прекрасные, благородные грезы, а не кровавые кошмары…» Иудаизм проповедует терпеливое ожидание, однако иудейская история все же вызывает в людях желание ускорить приход Мессии.

В произведениях Башевиса логика в конце концов всегда разбивается о человеческую природу. Азриэл не поддается уговорам Валленберга принять христианство, но оказывается не в силах противостоять физическому влечению к Ольге Беликовой, которая и сама «немножко подвыкрестилась». Когда Ольга сказала Азриэлу, что между ними ничего не может быть, он ответил: «По логике вы правы». Но он знал, что логика бессильна против «переполоха у него в голове, в крови, в желудке и, кажется, в половой системе», начавшегося всего лишь от одного ее письма. Если бы дело было только в мозге, логика могла бы возобладать, но «человеческое тело напрямую зависит от символов». Так и польский язык уже сам по себе сеял развращенность, и только древнееврейский язык оставался нетронутым современными идеями, еврейские буквы — святыми. Если бы Азриэл стал не врачом, а раввином, он бы игнорировал нервную систему человека, как это делает Талмуд, и тогда он, возможно, был бы счастливее. В «Поместье» врачей во всем поддерживают жены, но мужья стыдятся своих невежественных супруг и влюбляются в более современных женщин. «Шайндл ни разу не видела Азриэла с Ольгой, но вдруг начала говорить, что у него есть любовница, на которой он женится, как только Шайндл умрет. Азриэл признавал, что в этом бреде есть какая‑то логика. Шайндл даже знала — но откуда?! — что его любовница — светская, из образованных». Что же до «светских, образованных» мужчин, их мозг представлял собой «маленький сумасшедший дом». Новое время научило их справляться с превратностями современной истории, но сделало их уязвимыми для демонических элементов человеческой природы, которые только религия способна держать под контролем. Они отказываются от сверхъестественного, подвергая себя риску. Чтобы выжить, им приходится бороться со своей человеческой натурой. В начале второй книги романа Калман сидит один в своей маленькой синагоге. Только здесь, в окружении еврейских фолиантов, он чувствует себя в безопасности, под защитой Б‑га.

Если в первой книге романа речь идет о соблазнах нееврейского мира, а сам усадебный дом воплощает в себе мирскую, светскую жизнь, то вторая книга описывает судьбу наследников этого нееврейского мира. Дряхлый директор театра пытается подвести итог своего земного пути: «Что от меня останется после смерти, кроме пачки рецензий? Я вырезаю их из газет и вклеиваю в альбом, это мой, так сказать, капитал. После писателя остаются книги, после художника картины. А что останется после нас? Время пожирает нас, как волк овец». Не имея ни религии, ни какого бы то ни было морального кодекса, юное поколение, уже до тошноты объевшееся сладостями этого мира, бросилось в нигилизм. Вот как говорил об этом Люциан: «У меня одно желание — жить настоящим. А после смерти пусть хоть собакам скормят». Впоследствии он застрелился. С отчаянием Люциана перекликаются и слова Саши, сына Калмана и Клары. Он произносит их уже ближе к концу саги: «Я ничего не боюсь. Когда я увидел, как мою мать опускают в могилу, я понял, что этот мир — куча дерьма, а мы в ней черви. Поверь, я в любую минуту готов пустить себе пулю в висок».

Азриэл вернулся в Ямполь в поисках Саши, ставшего теперь хозяином усадьбы, — он приехал просить Сашу помочь освободить свою дочь Зину, арестованную по дороге в Лодзь. Сын Калмана и Клары был теперь больше похож на какого‑нибудь Люциана, чем на еврея. Казалось, будто старая, изгнанная когда‑то аристократия вернулась в имение, чтобы потребовать свое. Так велика была власть усадьбы над ее рабами, что она смогла через поколение возродить черты своего изначального владельца даже из такого малоперспективного на первый взгляд материала, как семейство Якоби. Сашу испортил пример его матери, Клары, которая считала так: «Если человек не лучше хорька, почему его не забыть, как хорька». Саша мог лишь поверхностно понять судьбу матери, постичь ее внутренние мучения было ему не под силу. В отличие от Калмана, он не заметил бы этой детали: «С каждым часом в этом мертвом теле от Клары оставалось все меньше. Нос удлинился, на нем проступила еврейская горбинка, будто при жизни Клара как‑то ухитрялась ее скрывать». Саше была чужда внутренняя борьба, которая мучила Азриэла: «Существование злого и доброго начал, о которых говорится в еврейских книгах, — похоже, величайшая психологическая истина». Сила, которой не хватало Саше, — это, разумеется, иудаизм. Будь у него эта сила, он бы по крайней мере не наслаждался собственной безнравственностью. В отличие от своего отца, Саша не имел никакой альтернативной идеологии, которая указывала бы ему путь к спасению. У него не было своего Маршинова. Азриэл же, пусть и поздно, осознал важность Маршинова. «Вспомнилось из “Мивхар гапниним” : “Дети — это то, что скрыто в родительском сердце”». Поэтому он привез туда своего сына Мишу. Его просьба к маршиновскому ребе была проста: «Ребе, я привез его, потому что хочу, чтобы он вырос евреем». В некотором смысле Азриэл повторил действия собственного отца, когда тот переехал в Ямполь, чтобы защитить своих детей от Просвещения. Подобно Калману, Азриэл увидел непреходящую ценность Маршинова и образа жизни его жителей. «Но могут ли они стать для кого‑то примером, могут ли повести за собой других?» — спрашивал он себя.

Да, не исключено. Можно прекратить войны, разделить землю так, чтобы хватило всем. Пусть у каждой группы людей будет свой язык, своя культура, свои традиции. Но одно должны сделать все: поверить в единого Б‑га и свободу воли.

Однако роман не мог закончиться на оптимистической ноте; Маршинов остался в прошлом, на задворках истории. Поэтому «Поместье» завершается следующими словами: «Родные пошли на почту телеграфировать всем еврейским общинам, что скончался реб Йойхенен, маршиновский ребе». Ребе не оставил даже преемника, ведь его сын Цудекл был вольнодумцем. Тем не менее нельзя сказать, что поместье с его безбожными нравами одержало победу. Мир второй книги шире, чем мир первой, — в нем есть места, где дух иудаизма еще мог бы сохраниться. В «Братьях Ашкенази» Палестина изображена как мимолетная мечта, нечто возможное в будущем; в «Поместье» она становится необходимостью, единственным, что сможет обеспечить выживание евреев. Разумеется, это различие связано со временем написания книг: к тому времени, когда Башевис начал работать над «Поместьем», от польского еврейства уже мало что осталось.

Во второй книге романа умирает Даниэл Каминер, отец Клары. После его смерти между Сашей и Майером‑Йоэлом начинается борьба за управление разросшейся усадьбой. Это соперничество между сыном Калмана и его зятем как нельзя лучше отражает раскол в еврейской общине в целом. Польское еврейство разделялось все сильнее, по мере того как новое поколение стало уезжать в Америку и Палестину. Это разрушение традиционной культуры имеет для героев романа тяжелые последствия: Шайндл переживает нервный срыв после того, как их с Азриэлом сын Юзек отправляется в Палестину. Поначалу эти далекие земли появляются в книге лишь опосредованно — они упоминаются в письмах, которые получают главные герои, по‑прежнему живущие в Варшаве. Но потом Клара отплывает в Нью‑Йорк в поисках Ципкина, и действие романа также переносится на другую сторону Атлантики.

Увидев своими глазами страну, которая прежде была для нее лишь легендой, Клара приходит к выводу, что «если после смерти есть жизнь, она должна быть примерно такой же: и похожей на земную, и непохожей…». Жизнь в Америке «похожа на земную» потому, что человеческая натура повсюду одна и та же: «Люди везде одинаковы», — говорит Ципкин Кларе. Как и Азриэл, Ципкин стал врачом благодаря помощи и поддержке своей жены, и так же, как Азриэлу, ему не хватало воздуха рядом с ее провинциальной ограниченностью. Далее Башевис показывает и другие параллели в судьбе этих двух персонажей. В Польше тайная ночь любви Азриэла и Ольги происходит в сельской гостинице; в Америке Ципкин и Клара проводят «медовый месяц» длиной в неделю в уединенном коттедже вдали от города. Азриэл сказал Шайндл, что поедет навестить в лечебнице Мирьям‑Либу, зная, что жена не захочет участвовать в этом визите. Ципкин соврал жене, что должен поехать к своему старому пациенту, который отказывается от общения с другими врачами. Для Клары завести любовника было романтической блажью; Ольгу тоже толкнула на это сентиментальная литература: «Героини французских романов не останавливались ни перед чем, ехали на свидания куда угодно и отдавались любовникам в убогих грязных гостиницах, меблированных комнатах или даже в Булонском лесу». Несомненно, для Башевиса все эти сентиментальные книги были «подслащенным ядом», пропагандой больного мира, одинаково растлевающей людей как в Польше, так и в Америке. Из‑за таких романчиков наследие, которое оставляет после себя человек, сводится к грязным простыням и развращенным потомкам.

Хотя изначально Ольга привлекла Азриэла именно простотой наряда, выделявшегося на фоне разодетых гостей на вечеринке у Валленберга, но впоследствии и она затосковала по изысканности. После того как Шайндл поместили в психиатрическую лечебницу, Ольга взяла карьеру Азриэла в свои руки, и позднее он был вынужден признать, что именно Ольга обеспечила ему врачебную практику, спасла от нужды и помогла ему заработать репутацию. За этим осознанием последовало и другое: теперь он был обязан светской, современной женщине так же, как прежде был обязан своей старомодной жене. Теперь он оказался заложником желаний Ольги так же, как раньше ему приходилось терпеть суеверия Шайндл. Как Шайндл в свое время не хотела путаться с «просвещенцами», так теперь Ольга нервничала при любом проявлении еврейства.

Она всегда волновалась, когда Цудекл приходил к своему дяде Азриэлу, чтобы обсудить с ним философские проблемы: уж очень пылко они спорили, прямо как ешиботники. Ольге не любила, когда ей напоминали о ее еврейском происхождении, не нравилось ей и то, каким возбужденным был Азриэл после дискуссий с племянником. Она была твердо намерена спасти своих детей от еврейских суеверий, чтобы они могли преуспеть в польском обществе. Еврейское местечко поразило Ольгу своей примитивностью: «Вот она, еврейская жизнь! Вот куда хочет вернуться Азриэл! — думала Ольга. — Отсюда вышел и сюда же стремится. Нет уж, без меня! Без меня и моих детей!» Но ее дочери Наташе была уготована куда более печальная доля.

Валленберг умер, оставив Ольге достаточно денег для того, чтобы приобрести Топольку — деревенское имение, принадлежавшее какому‑то беспутному аристократу. Как и усадьба графа Ямпольского, Тополька являет собой миниатюрную версию развращенного и развращающего мира, и вскоре Ольга уже настолько ослеплена тщеславием, что ее желания повторяют прихоти польской знати. Она задумала организовать грандиозный бал, дата которого пришлась на день поста Девятого ава, в память о разрушенном Иерусалимском храме. Пока евреи готовили трапезу из хлеба, золы и сваренных вкрутую яиц, на кухнях у Ольги без передышки разделывали уток и гусей, а во дворе на вертеле жарилась целая свинья. Незадолго до начала застолья на Висле перевернулась лодка, в которой гости плыли на бал. Никто не погиб, но пережитое соприкосновение со смертью превратило вечер в вакханалию. Ольга танцевала с каким‑то офицером, в котором «чувствовались сила и уверенность». Для нее это было облегчением — снова танцевать, позволить партнеру вести. Как непохож он был на Азриэла с его сомнениями, его чувством вины, его нерешительностью и его еврейством. Но тот мир, куда повел Ольгу блестящий офицер, был злым миром, о чем предстояло узнать ее дочери Наташе. Она сбежала с лейтенантом по имени Федор, которого встретила на балу. Федор, естественно, бросил ее, и в итоге Наташа оказалась в доме некоего богатого купца с «восточным именем», отца уже замужних дочерей. «Наташа родит ублюдка и к семнадцати годам станет мачехой женщинам, которые старше ее…» Эта трагедия подкосила Ольгу, и вторая семья Азриэла тоже начала распадаться. Ольга все глубже погружалась в суеверия:

Азриэлу было больно от Ольгиных подозрений. Он посмеивался над ними, но они тревожили его не на шутку. Опять Азриэл видел то, о чем не раз читал и постоянно забывал: истерия и даже безумие скрываются в человеке и при первом же потрясении, при первом кризисе выходят наружу. Проявляются древние, первобытные склонности. С еврейской точки зрения это скрытое язычество, которое выражается в поклонении идолам, колдовстве и различных прегрешениях. Против этого мракобесия предостерегало еще Второзаконие. Видно, тот, кто писал эту книгу, прекрасно знал человеческую природу. Он понимал, что фатализм — опаснейшая душевная болезнь и от нее есть лишь одно лекарство — свобода выбора.

Вторая книга саги показывает, что за правилами общества скрываются самые примитивные человеческие желания и что все мечты пожирают своих мечтателей, в конце концов выбрасывая их на помойку. Ольга верила в польское общество, в результате чего погубила свою дочь, и даже Азриэл «фантазировал, что они с Ольгой уедут в Россию или даже во Францию или Америку, где можно отбросить наследие предков и жить свободно». Но жить свободно невозможно. Свобода без ответственности — это анархия, согласно Башевису. А свобода воли не дает карт‑бланш на удовольствие; человек не может действовать исключительно в собственных интересах. Поэтому «наследие предков» — не просто обуза для еврея, не просто находка для антисемита. Это закалка, позволяющая бороться с эгоизмом и пороком. Гимпл считал, что Б‑г дал плечи затем, чтобы тащить на них бремя, и эта вера спасла Гимпла. И только те, кто достаточно искушен, чтобы противостоять человеческой природе, имеют какую‑то надежду основать общину порядочных людей. Таким образом, «наследие предков» имеет еще одно свойство: оно учит смотреть из этого мира в мир грядущий, отвергать соблазны «поместий» ради более абстрактных наград. Поэтому Башевис не концентрируется на отдельном историческом событии (например, на восстании 1863 года) как на чем‑то уникальном; он видит историю скорее как ряд бесконечных повторений. И поскольку никакие теории исторического прогресса не кажутся ему убедительными, двумя постоянными точками отсчета для него становятся, конечно же, Тора и Холокост. В какую бы эпоху ни происходило действие его произведений, Тора и Холокост присутствуют в каждой его вещи в «режиме реального времени» как явные или скрытые комментарии. Таким образом, в «Поместье» Польша XIX века становится универсальной метафорой.

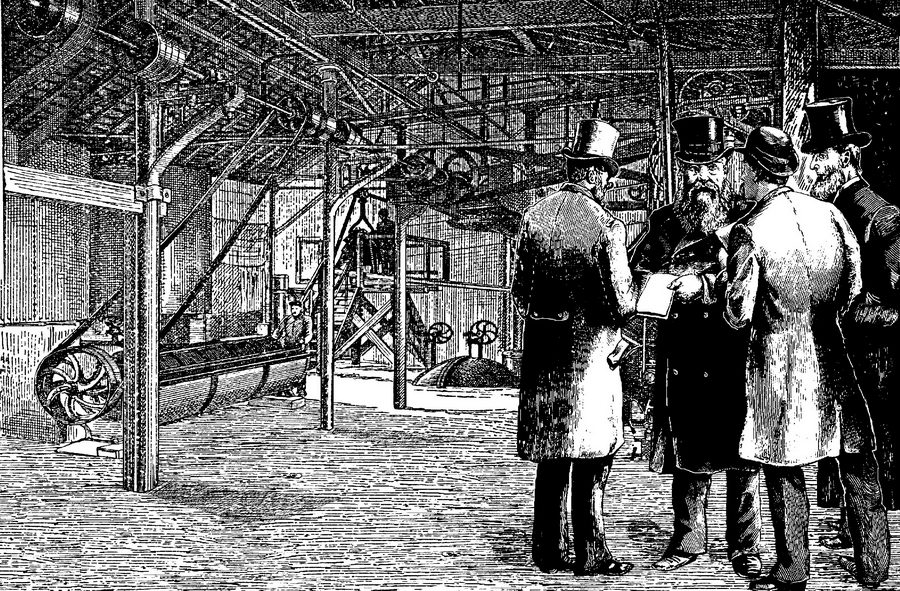

В то время как Башевис больше интересуется вечными вопросами, чем мелкими деталями того или иного исторического периода, Иешуа всегда использует историческую конкретику в качестве контекста и подтекста для своего рассказа. Вместо того чтобы возложить вину за все злодейства на порочность человеческой природы, он старается найти корни зла в политике, экономике и истории. В его произведениях есть ощущение развития, прогресса — как в характерах персонажей, так и в исторических событиях. От этого его книги выглядят менее ясными по своему посылу, но вместе с тем и менее модернистскими, чем у его младшего брата. История в его романах была живым существом, питавшимся алчностью, а Лодзь — ее уродливым порождением, которое вошло в полную силу, когда фабрики перешли на паровые машины. «Закопченные трубы… выбрасывали густой дым, распространяя по всему городу удушливую вонь». Автор описывает Лодзь как чудище с «прожорливой глоткой», будто город сам был виновен в собственном падении, поглотив своих создателей. Иешуа волнует не столько свобода индивидуума, сколько возможности экономического и политического развития, которые история внезапно открыла для евреев, тем самым дав им новую ипостась — так, Симха‑Меер становится Максом, а Янкев‑Бунем превращается в Якуба. При этом Иешуа разделял мнение Башевиса о роли евреев в этой истории. Им попросту не было в ней места: перемена имени не может изменить ни характер человека, ни его еврейское происхождение. Даже Якуб, выглядевший современным европейцем, погиб, потому что в нем узнали еврея. «Братья Ашкенази», как и «Поместье», подводят нас к тому же выводу, что дед, говоривший своему внуку: «Нам, евреям, нельзя вмешиваться. Кто бы ни был у власти, будет преследовать евреев». Такой жутковатой картиной заканчивается роман Иешуа:

Лодзинское небо закрыла грузная туча, подул ветер и запорошил людям пылью глаза. Так же тяжело, как тяжела была нависшая над Лодзью туча, все возвращались в город, пустой и чужой.

— Песок, — ворчали евреи, заслоняя глаза от преследовавшей их пыли.

— Все, что мы строили здесь, было на песке, — еле слышно бормотали старики.

Это было правдой и в буквальном смысле слова, ведь Балут, еврейский пригород Лодзи, с которого все начиналось, был построен на песке. Эту землю под липовым предлогом купил у обедневших польских дворян, братьев Канарских, реб Шлойме‑Довид Прайс вскоре после восстания 1863 года. Когда Канарские узнали, какие планы в действительности вынашивал реб Шлойме, они попытались вернуть свои земли через суд, но обнаружили, что деньги в глазах судей весили больше, чем родословные. Одержав победу, евреи провозгласили, что отныне ни один закон не сможет помешать их жизни в Балуте. Их ошибка была в том, что они не посовещались с судом истории.

В «Братьях Ашкенази» история — это неумолимо наступающая сила, и самое яркое ее олицетворение — немцы, продвигающиеся по Польше. Уже самое начало романа предвещает эпический размах этого движения; здесь первопроходцы — не евреи, а немцы, которые бегут в Польшу, спасаясь от наполеоновских войн. Какую же роль играли евреи в этом шествии истории? Они были зрителями, которые «прищуренными глазами долго смотрели на чужих людей и чужие фуры». Спустя столетие история повторилась, когда еще одна армия немцев вторглась в Польшу, и евреи вновь с удивлением взирали на пришельцев. В этом, как заметил Сол Беллоу, и заключалась традиционная роль евреев. «Братья Ашкенази», так же как «Поместье», показывает, что случается с теми евреями, кто решает вырваться за пределы своей традиционной роли. В первых строках романа, в мощном образе «зрителя», уже содержится некоторый намек на их дальнейшую судьбу. В начале «Усадьбы» евреи тоже становятся зрителями, наблюдающими за изгнанием графа Ямпольского, — образ, который, в свою очередь, также повторяется, когда Калман покидает Пески. Эти сюжетные совпадения указывают на сходство между двумя авторами, а стилистика романов — на их различия. В текстах Башевиса чувствуется намек на то, что вся мировая история — лишь иллюзия, которую внушил людям дьявол, пока Б‑жий свет в мире был приглушен, и что рассеять эту иллюзию способен только моральный кодекс, будь то доверчивость Гимпла‑дурня или хасидизм ребе Йойхенена. В «Поместье» добро пассивно, в рассказе «Гимпл‑дурень» оно становится более активным, когда Гимпл отправляется бродить по миру, чтобы стать рассказчиком. Столь высокую оценку писательской миссии Башевис повторяет в еще более пышных терминах в своей нобелевской речи:

Пессимизм творческой личности — это не упадничество, а страстное стремление к Избавлению человека <…> Как бы странно ни звучали эти слова, я часто тешу себя мыслью, что, когда все социальные теории потерпят крах, а войны и революции оставят человечество в полном сумраке, Поэт — которого Платон изгнал из своей Республики — восстанет, чтобы спасти всех нас .

Сражаться со злом во всем мире рискованно, но в литературе давать ему отпор необходимо; судьбы мира зависят от людей. Поэтому у Башевиса ядро повествования состоит из людей, история вращается вокруг них. В «Братьях Ашкенази» сюжет построен наоборот: персонажи проявляют себя во всей полноте лишь тогда, когда предстают читателю как участники исторических событий. Например, в том эпизоде, когда после убийства помощника пристава Юргова в городе начинаются беспорядки, за уличными баррикадами мы обнаруживаем Нисана, вместе с тысячами других ожидающего развития событий. Перед Иешуа стояла незнакомая его младшему брату проблема равновесия: с одной стороны, он рассказывал о конкретных людях, с другой стороны — следовал за историческим процессом, в который вовлечены классы, а не индивидуумы. И если Башевис успешно облекал свои «высказывания» в художественную, метафорическую форму, то от произведений Иешуа иногда складывается впечатление, будто прямые авторские «высказывания» буквально душат его персонажей.

После того как Макс Ашкенази урезал зарплату своим ткачам, чтобы увеличить доходы, дело дошло до забастовки. Предводителями бастующих были Тевье, уже много лет связанный с социализмом, и Нисан. У Нисана еще с детства, со времен хедера, были личные причины не любить Макса, но теперь этот конфликт переходит в политическую плоскость. Описывая сходку забастовщиков в местной «цеховой» синагоге, Иешуа решает вставить несколько «высказываний» на тему ужасных условий жизни ткачей. В этих вставках нет никакой необходимости с точки зрения сюжета, но они крайне важны для объяснения причин и механизмов классовой борьбы. Политическая мотивация придает роману убедительность, но вместе с тем страдает спонтанность действия, ведь поведение персонажей становится предсказуемым, и Макс всегда будет поступать как капиталист, а Нисан — как социалист. Они попались в капкан истории. Здесь мы видим парадокс, с которым в свое время уже сталкивался Биньомин Лернер в романе «Сталь и железо»: хотя основная идея Иешуа, безусловно, антитоталитарна, однако его писательский подход, его жесткая классификация героев — весьма тоталитарны. Тем не менее в «Братьях Ашкенази» есть сила, которая сплетает воедино личностный и политический аспекты романа, — это еврейство. Борьба Макса и Нисана представляет собой политический конфликт романа, а соперничество между Максом и его братом придает роману личностное измерение. Главный парадокс «Братьев Ашкенази» разрешается финальной, трагической победой Якуба.

Янкев‑Бунем тактично дождался смерти своего отца, прежде чем «уйти от еврейства»; осиротев, он становится Якубом, лощеным европейцем. Причем, в отличие от своего брата, он и внешне подходил на эту роль. Он даже сумел добраться до России и спасти Макса от советских застенков, однако несчастье поджидало его на обратном пути, на границе его родной Польши; на этот раз нееврейская внешность ему не помогла. Жандарм молодой Польской Республики приветствовал братьев Ашкенази словами: «Откуда и куда вы тащитесь, Мойши?» В одно мгновение сошли на нет все годы счастливой жизни Якуба. Его документы тоже оказались совершенно бесполезны, потому что он был «Мойшей». Но то самое еврейство, которое в глазах антисемита делало его никем, имяреком, внезапно превратило его в живого человека в глазах читателя. Когда жандарма сменил офицер, Якуб воскликнул: «Пан поручик, — сказал он. — Я и мой брат — фабриканты и домовладельцы из Лодзи. Прошу вас взять нас под защиту!» Увы, этот офицер был еще большим садистом, чем жандарм, который всего‑навсего приказал им раздеться. Он заставил Макса кричать: «Смерть еврейским Лейбушам!» Но и на этом унижения не закончились: офицер приказал «немножко сплясать и спеть <…> этакий “Ма‑юфес” для наших бравых солдатиков». И Макс танцевал, пока не упал без сил. Но Якуб был сделан из материала покрепче. Когда одежды и маски были сброшены, обнажился его истинный характер. Он ударил офицера по лицу и был застрелен. Так еврейство одновременно спасло его честь и стало причиной его гибели.

Иудаизм не давал индивидууму полностью слиться с каким бы то ни было массовым движением. К концу романа Нисан был сломлен, унижен и горько разочарован революцией, которую он сам помогал готовить. Другого пламенного революционера, Феликса Фельдблюма, мы в последний раз встречаем в романе как участника траурной процессии, оплакивающей жертв еврейских погромов во Львове. Это был тот самый пропагандист из подпольной типографии, который когда‑то считал своей целевой аудиторией нееврейских рабочих. Он стал свидетелем погромов и был потрясен зверствами, совершенными теми самыми рабочими — «революционным материалом», — на которых он возлагал такие надежды. Среди скорбящих «…маячил один светло‑голубой польский мундир <…> Это был Фельдблюм, офицер польских легионеров‑“крокусов”, пришедших, чтобы захватить этот город». На смерть Якуба Ашкенази — помимо «распятого обнаженного Иисуса» — тоже взирали польский орел , портреты польских генералов и польские флаги. Символы, не сулящие евреям ничего хорошего. Этот мир не был иллюзией; иллюзорна была вера в то, что в нем есть безопасное место для евреев.

Макс слишком поздно осознал эту истину. В своем стремлении стать частью Европы он был готов на любые действия, не щадя никого. Заполучив в жены Дину, дочь Хаима Алтера, он не упустил шанса подчинить себе и тестя. Сначала Симха‑Меер довел Хаима Алтера до банкротства еще при подготовке к свадьбе, потребовав огромные деньги в приданое. Затем он выкупил долю во владении ткацкой мастерской Хаима Алтера. Таким образом, он одновременно стал партнером и дочери, и отца, прибавив «Ашкенази» и к ее имени, и к имени фабрики. Так началась его кампания по завоеванию Лодзи. Первой жертвой его наступательной стратегии стал отец, который, видя, что пророчество воркинского ребе сбылось, прекратил отношения с сыном, когда тот забросил Тору ради бизнеса. Поскольку девизом Алтера всегда было «Чем меньше подсчетов, тем больше везения и благословения», для предприимчивого Симхи‑Меера не составило большого труда получить полный контроль над фабрикой. Он успешно пережил свой первый крупный кризис, справившись с забастовкой, организованной Нисаном и Тевье: когда все переговоры с бастующими ни к чему не привели, он просто устроил так, чтобы полиция арестовала двух зачинщиков. На следующий же день ткачи снова вышли на работу. Но даже теперь наполеоновские планы не давали Симхе‑Мееру покоя, к тому же его подстегивала зависть к легким победам брата, который добивался не менее внушительных успехов, хотя не прилагал к этому никаких серьезных усилий. В противоположность Симхе‑Мееру, Янкев‑Бунем был обаятелен и удачлив. Расширяя свою кампанию по завоеванию города, Симха‑Меер начал присматриваться к семейству Хунце, главного фабриканта Лодзи. Авром‑Герш Ашкенази был генеральным управляющим фирмы Хунце, и у него была роскошная контора в некогда запретных для евреев Вилках. Именно эту должность и намеревался отнять у отца Симха‑Меер, обратившись к помощи недовольных сыновей старика Хунце.

Хайнц Хунце происходил из простой семьи и всего в жизни добился сам, но, даже разбогатев, он сохранил пролетарские манеры, что весьма смущало его отпрысков. Его дочерям удалось избавиться от ненавистной фамилии, выйдя замуж за обнищавших аристократов (а те, в свою очередь, женились на девицах Хунце из‑за денег их отца). Трое сыновей Хунце, не имея той возможности, что была у дочерей, попытались убедить старика купить баронский титул, который они могли бы унаследовать. Хунце и слышать ничего не хотел. Почуяв выгодную возможность, Симха‑Меер решил ссудить сыновьям достаточно средств, чтобы они смогли самостоятельно приобрести желанный титул. Чтобы заслужить доверие и стать их тайным придворным евреем , Симха‑Меер коротко подстриг свою бороду и почти под корень обрезал пейсы. Хотя братья Хунце не перестали видеть в нем еврея, они все же согласились принимать от него деньги, после чего Симха‑Меер начал готовиться к великому дворцовому перевороту, постепенно скупая все больше и больше акций фабрики Хунце как гарантию для ссуд. Нежеланный баронский титул доконал Хайнца Хунце. Как Калман и Азриэл Бабад в романах Башевиса, он понял, что показное великолепие губительно и для характера, и для финансов. Хунце превратил свой дом в настоящий дворец, и ни на что другое у него уже не хватило сил. Старик умер, но его дворец остался и превратился в символ нового порядка, который отлично подходил паразитическим желаниям братьев Хунце. Они переделали всю иерархию на фабрике, и первым был уволен Авром‑Герш Ашкенази, место которого занял его сын. Чтобы выказать преданность новым хозяевам, Симха‑Меер украсил фабрику гербом, который его отцу и присниться не мог: на нем были изображены два голых бородатых германца с фиговыми листками на срамном месте и копьями в руках. Затем он избавился от еврейской одежды, полностью сбрил бороду и перешел с идиша на немецкий. «Только деньги он по‑прежнему считал по‑еврейски, чтобы не ошибиться». И вот настал день, когда Симха‑Меер сменил свое имя на «Макс» — шаг, который сам он воспринимал как окончательный разрыв со старой жизнью. Хасид умер, родился свободный европеец. Однако Авром‑Герш Ашкенази, напротив, с этих пор считал Симху‑Меера покойником и справлял по нему траур. Сам же Макс был, разумеется, в восторге от перемен. Он с наслаждением вдыхал отравленный заводскими трубами воздух Лодзи. Но аппетиты новоиспеченного Макса были настолько велики, что поселившееся в нем прожорливое чудовище было готово поглотить и его самого, оставив лишь царственную оболочку. Авром‑Герш считал, что его сын уже стал одной оболочкой, самому же Максу казалось, что он на пути к обретению своего королевства. Но ошибались оба. Макс не мог стать королем Лодзи, ведь он был евреем, и ему было суждено всегда выглядеть переодетым коробейником.

Как бы высоко ни поднимался Макс, Якубу удавалось обойти его. Вскоре после того как Макс стал генеральным управляющим фабрики Хунце, Якуб получил аналогичную должность у главного конкурента брата, Максимилиана Флидербойма. Более того, он получил роскошный кабинет ровно через дорогу от кабинета Макса, так что тому пришлось заказать специальные занавески, чтобы не видеть торжества соперника. А потом Якуб и вовсе разошелся со своей болезненной женой и завел роман с дочерью Флидербойма Янкой, причем новая возлюбленная назначила его директором отцовской фабрики. Этого Макс стерпеть уже не мог. Он тоже решил развестись с супругой, которую когда‑то взял в жены против ее воли, и жениться на русской вдове, достаточно богатой для того, чтобы профинансировать его захват фабрики Хунце. Но в то самое время, когда он раздумывал над этими планами, его собственная дочь Гертруда со всем упрямством, унаследованным от отца, добивалась любви своего дяди Якуба. Триумф Макса, наконец получившего полный контроль над фабрикой Хунце, совпал с победой Гертруды над Якубом. Пока Макс и вдова Марголис обустраивались во дворце покойного Хунце, Якуб с Гертрудой наслаждались друг другом в свадебном путешествии.

Второй брак не стал для Макса счастливым. Когда он развелся с Диной, то ощутил, как «внутри возникла пустота, словно он выпустил из рук дорогую вещь, уронил ее в глубокую пропасть…». Теперь, во дворце, эта пустота стала реальной. Макс блуждал по своему огромному новому дому как потерянный. «Он словно уменьшился в этих гигантских, высоких дворцовых залах и комнатах». По ночам он карабкался в постель «тяжелыми шагами, не так, как идут к постели жены в медовый месяц, а как идут на виселицу, приближался Ашкенази к широкому ложу». Такова была личная жизнь самопровозглашенного короля Лодзи. Словно для того, чтобы напоминать себе о своих достижениях, он не стал ничего менять во дворце, сохранив даже баронский герб, убранство и оружие, которое сверкало «иноверческой свирепостью». Но вскоре все это стало напоминать Максу о тех преступлениях, которые хозяева захваченного им дворца совершали против евреев, и он понял, что был чужаком в собственном доме. Он глядел на картины, висевшие на стенах: «Они были несозвучны ему. Максу показалось, что они смеются над ним, маленьким евреем в халате, который бродит один‑одинешенек по этому чужому, иноверческому дворцу поздними ночными зимними часами». Даже само время было чужим, и часы звонили «приглушенными голосами медленно и торжественно, как церковные колокола». С наступлением темноты мучимый бессонницей Макс оставлял безрадостную постель и бродил по своей золотой клетке, представляя собой зрелище не менее нелепое, чем тот еврейский портной, которого пьяная толпа провозгласила королем Польши:

Он сидел, маленький, скорченный, растерянный, в своем большом дворце, в своем новом королевстве. Часы не переставали отсчитывать церковными звонами поздние ночные часы. Бронзовый Мефистофель в углу комнаты смеялся, обнажив все свои зубы, прямо в лицо Ашкенази.

Как свидетелем мученической смерти Якуба стал чужой бог, так христианский дьявол с усмешкой взирал на величие Макса. Он продал свою душу, и бездна, в которую он падал, была адом, хотя ему еще только предстояло это понять.

Когда немецкие войска вторглись в Польшу, Макс находился в России и не увидел, как его дворец перешел в руки более подходящего владельца. Барон фон Хейдель‑Хайделау, зять покойного Хунце, был назначен губернатором Лодзи, и первым делом он, само собой, конфисковал дом своего тестя. Барон оказался тщеславным, агрессивным человеком с садистскими наклонностями. Он питал особую слабость к розовощеким лейтенантам. Тем не менее слуги любили его, особенно камердинер: «После долгих лет оскорбительной службы у еврея, не умевшего обращаться со слугами, не имевшего привычки кричать на них и не позволявшего себе угождать, он снова ощутил вкус лакейства. Он обрел над собой господина». С приходом барона дворец вернулся к жизни, его дух возродился. Этот дворец, так же как город Лодзь, имел человеческий характер, весьма схожий с характером барона фон Хейдель‑Хайделау. А пока барон систематично отбирал у Лодзи все сколько‑нибудь ценное для отправки в Германию, Макс пытался воссоздать свою фабрику в России: «Он собирал раздробленную Лодзь и возрождал ее в Петербурге». Благодаря своей воле и энергии он добился цели, и на свет появилась «новая Лодзь на Выборгской стороне. Здесь, как и там, Ашкенази тоже стал вождем, королем «Лодзи». На фабрике, среди станков, Макс был как дома, получая огромные прибыли от военных кампаний России; фабрика производила даже бинты и вату. Макс «не любил войн… однако он смотрел на войну с практической точки зрения. Он проворачивал очень удачные сделки, производя военные товары. Война была ему нужна, просто необходима». Макс не желал думать о том, как дорого удачные сделки могут обойтись его рабочим и его собственной семье — рано или поздно он должен был поплатиться за это. Максу предстояло осознать, что история — процесс не механический, а человеческий.

Его первыми учителями стали рабочие его новой фабрики. Они объявили забастовку, и на сей раз она уже была не одиночным случаем, а частью революции. Когда свергли царя, Макс заволновался. Не потому, что уважал режим, а потому, что царь — «главный человек в стране, самый могущественный, самый сильный. Выше и сильнее его никого нет. Он верил в это так же твердо, как в золото, в блестящие желтые кружочки с профилем самодержца». Макса охватили страшные мысли: если человек, чей профиль вытеснен на золоте, может быть свергнут как простой смертный, то на что же надеяться некоронованному королю Лодзи‑в‑Петрограде? Он увидел, что рабочий класс обладает мощью, способной изменить ход истории, в точности как сам Макс и другие мануфактурщики изменили облик Лодзи. Но как Лодзь в эти дни производила ядовитые пары, пожиравшие ее жителей, так и революция породила своих собственных чудовищ. Безжалостные властолюбцы, оттеснив на обочину мечтателей вроде Нисана и Тевье, принялись выворачивать «железные законы» так, как им было удобно. После большевистского переворота победители начали грабить грабителей, и Макса вышвырнули c его же фабрики, как надоевшую собаку. У него не осталось ничего.