Беллоу между гебраизмом и эллинизмом

105 лет назад родился Сол Беллоу

Материал любезно предоставлен Mosaic

Прежде, если бы меня попросили откликнуться на прекрасную и проницательную статью Рут Вайс об еврействе Сола Беллоу, я счел бы, что просто обязан перечитать все без исключения романы, которые Вайс рассмотрела. Но теперь я скареднее отношусь к своему времени, вот и решил, что меня хватит только на то, чтобы перечитать «Равельштейна», — и все равно меня поджидали три сюрприза.

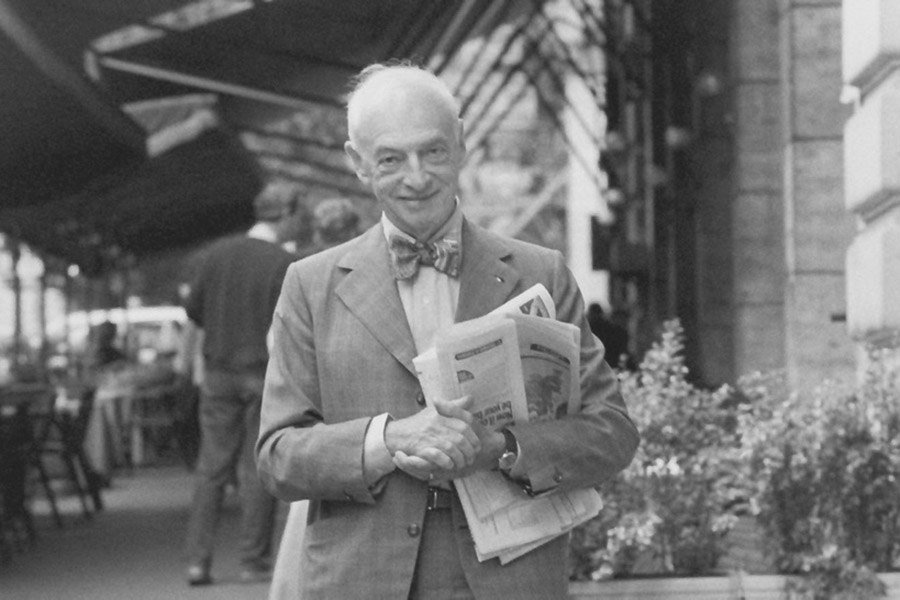

Первый сюрприз: сняв с полки «Равельштейна», издание 2001 года в бумажном переплете, я обнаружил надпись «Гилелю и Маршии с наилучшими пожеланиями, Сол Беллоу». Хоть я и помнил, при каких обстоятельствах (единственный раз в жизни) мы с женой встретились с Беллоу, а было это на ужине в доме Рут Вайс в Кембридже, за год‑два до его кончины, я позабыл, что он подарил мне книгу.

Второй сюрприз — он был вложен в начало романа вместо закладки — это визитка одной нью‑йоркской глат‑кошерной кейтеринговой фирмы, извещавшая меня, что еду для рейса авиакомпании «Эль Аль», которым я возвращался в Израиль, приготовили под строжайшим надзором раввина. Глат‑кошер? Для меня? Даже представить не могу, за какие мне это заслуги.

Но больше всего меня огорошил последний сюрприз. Начав перечитывать «Равельштейна», я понял, что так никогда его и не прочел. На страницах после закладки ни одна подробность не была мне знакома. Похоже, я начал читать книгу в самолете, задремал, и мне приснилось, что я прочел ее от корки до корки.

Итак, теперь я читал «Равельштейна» — и задолго до того как дочитал, понял, что он не станет одним из моих любимых романов Беллоу. Проблема была не в Беллоу. Его проза тут, как всегда, проницательна и умна, пусть ей и недостает виртуозных пассажей, отличающих многие из его более ранних книг. (А я подметил, что с возрастом это становится присуще всем великим писателям. Им больше не хочется покрасоваться.) Проблема была в Равельштейне. Мне он был не слишком симпатичен. А если главный герой романа тебе несимпатичен и даже неинтересен, то и сам роман будет тебе интересен весьма ограниченно.

Равельштейн — странный тип: уникум, да и только. Строгий моралист, но в то же время сластолюбец, предмет его страсти — интеллектуальная жизнь и сократические философские поиски, и в то же время он обожает сшитые на заказ элегантные костюмы, шикарные парижские рестораны, гостиничные номера класса, приличествующего знаменитостям, и астрономически дорогие спортивные автомобили.

Вдобавок теперь он может себе все это позволить, потому что на старости лет сам стал знаменитостью: этот еврейский профессор Чикагского университета написал об интеллектуальной дегенерации Америки в конце ХХ века книгу, и она вопреки всем ожиданиям стала международным бестселлером и озолотила автора. Прежде, чтобы удовлетворить свои дорогостоящие вкусы, он был вынужден попрошайничать и залезать в долги, а теперь может ублажать себя, сколько душе угодно.

Но ублажать себя ему осталось недолго: он умирает от СПИДа. Именно близость смерти побуждает его обратиться к своему другу Чику — известному прозаику и рассказчику в книге — с просьбой: написать его литературный портрет и тем обессмертить. Равельштейн — гомосексуал, и, хотя во время действия романа у него есть постоянный партнер, смертельную болезнь он заполучил, по‑видимому, от более или менее случайных связей.

И это тоже наталкивает на один вопрос, ведь идея, которая сильнее всего увлекает Равельштейна за всю историю философии, — это идея Сократа в знаменитом пассаже о нравственно возвышающей природе Эроса в платоновском «Пире». У людей, фантазируя, повествует Сократ, прежде имелось два набора половых органов, обычно один мужской, другой женский, но иногда оба мужских. Боги покарали людей, разрубив напополам, и с тех пор, как говорит Чик, «из поколения в поколение, мы ищем свою вторую половину, мечтая вновь стать одним целым» . Равельштейн «вожделение вообще ценил очень высоко», добавляет Чик.

Конечно, возможно, этот вопрос не стоит поднимать. «Пир», помимо всего прочего, — гимн гомосексуальной любви, и если в жизни Равельштейна, как у многих гомосексуалов, было много случайного секса, кому дано право утверждать, что он не искал — и очень усердно — свою недостающую половину? Зачем ставить ему это в вину?

Но что‑то в моей душе ставит ему это в вину. И это та часть моей души, которая не верит, что интеллектуальная жизнь и безумная страсть к БМВ‑740 совместимы, в глазах которой хрусталь от «Лалик», простыни от «Пратези» и серебряные чайники от «Георг Йенсен» Равельштейна, не говоря уж о его романах на одну ночь, — всего лишь гоише нахес. (Это идишское выражение означает «нееврейские удовольствия», но, возможно, его лучше перевести как «тупые нееврейские удовольствия».) Да к тому же этот Равельштейн — такой интеллектуальный сноб! Вам даже не попасть на его семинары, если вы не можете читать Платона на древнегреческом. «Если бы ему пришлось выбирать между Афинами и Иерусалимом, — пишет Чик, — он бы выбрал Афины. Он предпочитал Афины, хотя безмерно уважал и Иерусалим». Я поблагодарил Равельштейна за уважение, но как сын Иерусалима счел, что человек он довольно противный.

А, собственно, по какому праву? Кто, спрашивал я себя, добравшись до последних страниц романа, и впрямь сноб: ныне покойный Равельштейн с его любовью к изящным вещицам или я со своим надменным презрением к ним? Разве сурово осуждать человека за то, что он ходит в сорочках от «Тёрнбулл энд Ассер» с золотыми запонками, — не такой же снобизм, как осуждать за то, что он ходит в замызганных футболках? Какой же я сын Иерусалима — какой я провинциал, какой пуританин!

Противопоставление Иерусалима Афинам, противопоставление гебраизма эллинизму — не более чем бородатый исторический стереотип, и деться от него некуда, потому что он верен. «В то время как гебраизм, — писал викторианский поэт Мэттью Арнольд в своей книге эссе “Культура и анархия” (1869), — ухватывает определенные явные, главнейшие черты вселенского порядка и с уникальной глубиной и пылом, так сказать, неотрывно всматривается в них, исследует их и придерживается их, эллинизм склонен гибко и живо следить за целостной динамикой вселенского порядка».

Лучше и сказать нельзя.

Ухватывать определенные явные, главные черты вселенского порядка и в то же время следить за его целостной динамикой — вот чем Сол Беллоу занимался больше любого другого американского прозаика ХХ века. Весь его путь был преданным служением этому. Беллоу тяготел то к одному, то к другому полюсу, но никогда не терял из виду оба. «Вечность влюблена в творения времени» , — написал Уильям Блейк, а творения времени, включая рубашки от «Тёрнбулл энд Ассер» и рыжие веллингтоновские сапоги от «Полсен Скоун», пленяли Беллоу ничуть не меньше, чем влекли его персонажа Равельштейна.

В финале умирающий Равельштейн сам поворачивает обратно, в сторону вечности. Рут Вайс цитирует слова Чика: «Я заметил, что Равельштейн все больше думал о еврейских идеях и еврейском духе. < …> В голове у него было только Писание. Он разглагольствовал о религии и о том, как это трудно — быть настоящим человеком, во всех смыслах этого слова». Что ж, вы, естественно, можете сказать: типичный случай раскаяния на смертном одре. Такое случилось и с Генрихом Гейне в Германии XIX века. Но и Гейне, и Равельштейн бились над вопросом гебраизма и эллинизма не только на закате жизни, но и всю жизнь.

Вдобавок это не последнее, что вспоминает Чик о Равельштейне в конце романа. А в конце романа Равельштейн блаженно слушает оперную музыку на своем музыкальном центре класса «хай‑фай», облачаясь в костюм за 5 тыс. долларов — «итальянская шерсть с шелком», а затем выходит на улицу в зимнем Чикаго:

«Равельштейн целиком отдается величественной музыке, музыке, которая растворяет его идеи и перевоплощает их в чувства. На высоких кустах лежит первый снег; в кронах деревьев галдят попугаи, однажды улетевшие из клеток и свившие длинные гнезда‑мешки в городских переулках. Они поедают красные ягоды. Равельштейн смотрит на меня, удивленно смеется и жестикулирует, потому что его почти не слышно в птичьем гомоне».

В «птичьем гомоне» — читай за шумом «целостной динамики вселенского порядка».

Эллинизм и гебраизм. Поворот и снова поворот. И без эллинизма, и без гебраизма мы бы пропали. Но как же трудно правильно установить равновесие.

Вот о чем мне следовало бы поговорить с Беллоу на том ужине у Рут Вайс. Но его ум работал уже не в прежнюю силу, и в тот вечер Беллоу говорил мало — можно подумать, опасался себя выдать. Он сказал, что мог, экземпляром «Равельштейна» с дарственной надписью, а мне потребовалось много времени, чтобы наконец это прочесть.

Оригинальная публикация: Bellow Between Hebraism and Hellenism

Что увидел Сол Беллоу

Почему Беллоу был наименее еврейским писателем золотого века американской еврейской литературы