Андрей Бондаренко: «Понедельник в нашей семье начинался в субботу»

Андрей Бондаренко — один из самых авторитетных в стране художников книги. Его имя на слуху с конца 1980‑х, когда вышла оформленная им детская книжка «Чашка по‑английски» Спайка Миллигана в переводе Георгия Кружкова. Вышла и сразу стала бестселлером. И очень скоро среди хлынувшего на рынок книжного потока выделился сегмент интеллектуальной литературы: эти книги бросались в глаза, выделяясь непривычно выразительными обложками. Какую книгу ни возьми — копирайт Бондаренко. Среди прочего, он оформил серию «Проза еврейской жизни» и другие издания «Книжников», он же вместе с Дмитрием Черногаевым — автор логотипа и макета журнала «Лехаим». Казалось бы, при чем тут евреи? Но они‑то как раз при чем — и евреи, и книжники, и запутанная еврейская жизнь…

Врач Елизавета Марковна Лапатухина. Фотография времен первой мировой войны

Афанасий Мамедов В Лядах тоже была родня?

АБ До Катастрофы там было много родни, почти все погибли. Сейчас жив бабушкин брат дядя Изя Кузнецов, он с семьей живет в Реховоте. А прадедушка Мендель был известным краснодеревщиком, строил мебель в кабинете Путилова. Приходя с работы, ужинал, надевал белую рубашку и садился читать. Жену Лизу ревновал страшно и, узнав, что у нее на той стороне фронта роман, написал ей, что Матильдочка, моя бабушка, заболела. Когда Лиза переходила линию фронта, ее поймали. Утром раздался стук в дверь, моя десятилетняя бабушка открыла, на пороге стоял мешок, а в мешке были голова и другие части тела ее мамы.

Ирина Мак Четвертовали!..

АБ Да, врангелевцы. Бабушку пытали в контрразведке, она еще долго лечилась потом. Ее семья не смогла простить прадеду, что он написал то письмо. Шекспировская история… Я в свое время делал курсовой проект по «Королю Лиру» в ГОСЕТе и обнаружил в записях Сергея Радлова фразу о том, что «Лир» — история еврейской местечковой семьи. И тогда же издали книжку Джорджо Стрелера, где он пишет, что нашел сюжет «Лира» в иудейских хрониках V века до н. э. в Лондонской национальной библиотеке. Но бабушка считала родителей святыми. Говорила, что самые яркие образованные евреи шли в революцию. Еврейская болезнь — переустраивать земную жизнь. В Геническе до войны бабушке был поставлен памятник, немцы его разрушили, а после войны на месте памятника установили стелу героям всех войн, и ее фамилию написали — с двумя ошибками. А мой папа был дитя польско‑бурятского ясачного брака. Поляков ссылали, они женились на бурятских аристократках, а на ком еще? Папина мама Анна Ефимовна, считавшаяся казачкой, писала сыну, что евреи, то есть моя мама, его «охомутали». Но моя сибирская тетушка говорит, что бабушка была сама никакая не казачка — просто скрытые еврейские дела…

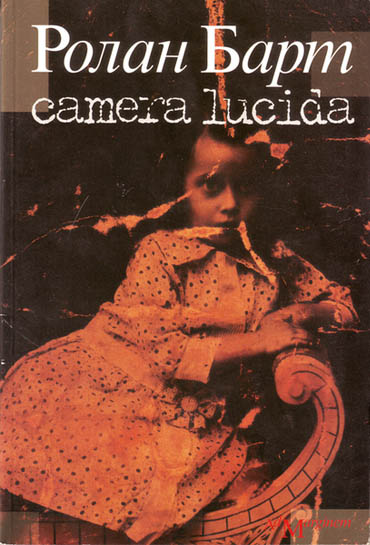

Бабушка Матильда. Фото на обложке книги Ролана Барта. Издательство «Ad Marginem»

АБ Мама работала письменным переводчиком в «Интуристе», но была невыездной, из‑за папы. А папа — конструктор в КБ Сухого, «засекреченный». Он нарисовал первую линию самолета СУ‑27. Я родился в 1964‑м в Москве. Папа очень хотел, чтобы я занимался авиацией, но техника меня не интересовала. Я обожал математику и биологию, но однажды решил, что стану историком, и папа, который вообще‑то никогда не давил — математик так математик, вдруг говорит: «В нашей семье проституток никогда не было». Так что к истории мне путь был отрезан. Рисовать я начал рано. Все время рисовал войну. Мама как‑то попросила нарисовать мир, я нарисовал. Маме понравилось, она спросила, что там за птички. Я ответил: «Это самолеты летят бомбить».

Папа играл в джазе в МАИ, даже сочинял шлягеры. Еще он писал стихи, был членом Союза журналистов. И спортсменом — чемпионом Сибири по боксу, борьбе и гимнастике. При этом был человеком крайностей и, выбрав авиацию, бросил все — точно так же, как в начале 1970‑х резко отказался читать на русском языке.

ИМ Перешел на английский?

АБ Да. Папа дружил с Аксеновым — я у него на коленях мальчиком сидел. Близким другом Василия Павловича был папин брат кинорежиссер Володя Дьяченко, он снял фильм с Далем по повести «Пора, мой друг, пора». Фильм потом смыли. Остался его фильм «Никогда» — первая роль Евстигнеева в кино. Папа во времена «застоя» стал читать только по‑английски. Но в основном вся его жизнь была в работе, и понедельник в нашей семье начинался в субботу.

АМ О ком ты можешь сказать: этот человек меня вырастил, воспитал?

АБ О дедушке, муже моей еврейской бабушки. Он происходил из села Пархомовка — крупного местечка, оттуда родом все Пархоменко, Пархомовичи и Пархомовские. Брат моего деда открыл там музей, в котором хранится Рембрандт и Пикассо. И еще там жил Казимир Малевич, его отец служил управляющим сахарного завода. В этом еврейском местечке украинская семья Квитчатых — моего деда — была «cкрыпарями» — играли на скрипке. Читали много: у деда хранились подшивки «Нивы» — мое бесконечное чтение. И еще дед всем все раздавал. Привозил, например, из Германии куклы, рассаживал дочек, они придумывали им имена, а дальше распределял, кому из подруг они их должны подарить. Дед получал стипендию Дома Романовых для особо одаренных детей — 300 рублей золотом. А когда, уже на моей памяти, ему дали «персонального пенсионера» и я его спросил, за что, он ответил: неприятно вспоминать, но дали как организатору первого колхоза на Украине. Когда началась Февральская революция, он вынужден был бросить учебу и вернуться домой. И тут продразверстка. В каких‑то революционных книжках он вычитал идею коммуны. И создал такую коммуну. Когда приходили комиссары, он говорил, что все, что есть, — общее. Так, ликвидировав частную собственность, он сохранил скот. В 1922‑м он коммуну распустил, а сам сбежал на Туркестанский фронт, так как оказался врагом «реальной» коллективизации. Не имея высшего образования, дед знал восемь языков и, оказавшись, уже в старости, прикованным к постели, декламировал Цицерона на латыни — проверял, сохранилась ли память. В 1930‑х дед бежал в Крым и начал работать в газете «Красный Крым», бабушка была его секретарем, он в нее влюбился, и… она стала его второй женой — дед, надо сказать, женился только на еврейках.

АМ Как рано ты начал читать и рисовать, были ли эти два занятия связаны между собой?

АБ Читать начал так рано, что с уверенностью можно сказать: сколько себя помню. Родители мои любили друг друга, были счастливы, я привык к шуму в доме, но часто оставался один и любил играть сам с собой. Я жил в комнате два на полтора, без окна, но с пятиметровым потолком во флигеле особняка на Новой Басманной, потом мы переехали в Кунцево. А там одно хулиганье, и надо выживать. В итоге я сделался «бухгалтером мафии». Меня знали все хулиганы района, я придумывал разные проделки: взрывы и прочее. А дома читал. Помню, как накануне своего отъезда к нам приходил Юз Алешковский и подарил мне книгу «Кыш, Двапортфеля и целая неделя». В нашем классе пара‑тройка человек рисовали лучше меня, но я, наверное, отличался тем, что больше любил рисовать. С четвертого класса ходил в студию при Доме литераторов. Это отдельная история: периодически писатели умирали, и прощание с телом происходило в том же зале, где мы занимались по воскресеньям. И мы рисовали, собравшись вокруг покойного. А преподавал нам художник с Малой Грузинки. Он выкуривал огромное количество сигарет и нервно ввинчивал окурки в расписное блюдо, которое мы носили за ним. Среди умерших не было ни одного известного мне, хотя читал я много, Куприна и Мопассана прочел сразу после «Трех мушкетеров», лет в девять‑десять. А потом обнаружил у мамы протестантскую Библию. Новый Завет меня не задел, а в Ветхий я влюбился. Бесконечные списки праотцев обладали особенной магией.

АМ В таком возрасте на магию и полагаются: прочитать можно, понять сложно. Еврейская религиозная тема присутствовала в семье?

АБ Бабушка была из нерелигиозной семьи, разве что речь украшала еврейскими словечками, как все еврейские бабушки.

Затем я учился в Краснопресненской художественной школе. Потом попал к великолепному Владимиру Ивановичу Гейдору, он, в общем, и воспитал меня как художника. Владимир Иванович был монументалист. Его гнобили, он очень поздно, в 1987‑м, вступил в МОСХ: проблемы возникли потому, что главой секции был художник Тальберг, швед, всю жизнь страдавший из‑за «еврейской» фамилии. Гейдор готовил меня к Полиграфическому институту, но когда я пришел туда и показал работы — а они им вроде понравились, — спросили, кто папа. Я им: «Инженер». — «А мама?» — «Переводчик». — «В каком издательстве?» — «Не в издательстве, а в “Интуристе”». И тогда они начали: «Не трать время… Если бы тебе было лет 25, или папа с мамой работали по издательскому делу, ты бы еще смог поступить…» Я ушел побитый, а годы спустя понял, как они были правы. В книжное дело художник приходит либо через семью, либо через опыт. Но я хотел заниматься книгами, и судьба сделала зигзаг. Мамины сестры работали в Союзе театральных деятелей, одна из них имела выход на завкафедрой Школы‑студии МХАТ. Пришел по наводке, показал работы. Мне сказали, что за месяц надо выучить всю историю МХАТа, историю русского театрального декорационного искусства и посмотреть все основные спектакли в Москве.

ИМ Неужели ты совершил этот подвиг?

АБ И со всеми пятерками. Институт у нас был потрясающий, мы его называли «пажеский корпус». Руководитель курса — Наталья Юрьевна Ясулович. Эстетику читал сам Авнер Яковлевич Зись, композицию вел Олег Аронович Шейнцис. А Людмила Всеволодовна Солнцева до сих пор считает, что во мне «умер технолог». Инна Соломоновна Правдина вела у нас литературу, учила читать книги так, как должен читать художник, — запоминать мельчайшие детали: цвет глаз, право‑лево… Я стажировался у Левенталя и только потом узнал, что он был художником на дядином фильме «Никогда». К Левенталю я попал единственный с курса. И с момента окончания его не видел. Мне было уже лет 35, когда я понял, почему у нас с Валерием Яковлевичем не сложилось общения, а ведь он мне столько дал. Первый вопрос, когда я пришел к нему на стажировку, был: «Кто твой любимый художник?» Я вспомнил Боровского, Лидера, Кочергина… а про него забыл. Но мне повезло, удалось доделать диплом, совместив две разные школы — Левенталя и Боровского, довольно оригинально. Но главное, Левенталь научил меня работать 24 часа в сутки.

АМ Но по окончании, по‑моему, ты не работал в театре?

АБ Я отмазался от распределения, пошел работать художником по выставкам в Библиотеку иностранной литературы. А потом ушел в книгу. До сих пор, когда меня приглашают преподавать, я отвечаю, что могу преподавать все, вплоть до технологии декораций, потому что меня этому учили, но преподавать полиграфию не могу, потому что этому не учился. Комплексы… Я всегда хотел делать книги. Мы начинали вместе с гениальным графиком Димой Шевионковым, который, кстати, рисовал для «Лехаима». Когда‑то, в 1981‑м, мы с ним записались в «Солидарность», а теперь он уже 25 лет как живет в Польше и очень там известен. Мы дружили, занимались и книгами, и театром. В театре мы работали с одним режиссером — Мишей Мокеевым, с ним сделали знаменитый в те времена спектакль «Эмигранты» Славомира Мрожека, потом «Преступление и наказание», где роли без слов исполняли молоденькие Женя Миронов и Володя Машков, а на сцене вживую пел Гарик Сукачев. Были литературные компании: Константин Кедров, Саша Еременко, Леша Парщиков, Егор Радов. Были совместные полуподпольные выставки… В конце 1980‑х дружил с Игорем Дудинским, сделал несколько обложек альманаха «Мулета», был «бандерильеро ордена Вивризма». Занимался и «записью поэзии» — такая графика, связанная с поэзией. В том числе делал листы с псалмами Давида, с родословием патриархов. Меня всегда привлекали иудаика и собственно иудаизм.

- Врач Елизавета Марковна Лапатухина. Фотография времен первой мировой войны

- Андрей Бондаренко. 1967

- Бабушка Матильда. Фото на обложке книги Ролана Барта. Издательство «Ad Marginem»

- Андрей Бондаренко. Фото Василия Должанского

ИМ А приходило в голову уехать из страны?

АБ И сейчас приходит. Году в 1992‑м я уехал в Америку — был детским художником, лауреатом последнего в СССР Всесоюзного конкурса художников книги. Работа мне очень нравилась, но за нее перестали платить. На гонорар от «Чашки по‑английски» я должен был, по советским понятиям, купить автомобиль, ее издали дважды, общим тиражом 1 200 000 экземпляров, я смог купить только холодильник. До сих пор хочу ее переиздать.

ИМ Что тебе мешает?

АБ Да все как‑то срывается… Три месяца я проработал в Америке, получил заказ на детскую книгу, предложение постоянной работы, но у меня тогда было двое детей, второй ребенок только родился. И жена, у которой было два образования, но она не очень умела устраиваться на работу. К сожалению, ее уже нет… А тогда я понял, что один не потяну: у меня не было тыла, а в Америке он необходим. Потом вдруг понял, сколько у меня друзей, сколько всего накоплено в этих дружбах. И родители здесь были. Я вернулся и стал дрейфовать в сторону взрослой книги, делать те книжки, которые читал сам. Сотрудничал с издательством «Гнозис». Это смешно: я придумал, чтобы книги по философии были рисованными, с иллюстрациями. В какой‑то момент появился Саша Иванов, основатель издательства «Ad Marginem». Мы с Сашей нашли друг друга, и я работал с ним, пока он не стал тем, кем стал сейчас.

АМ Когда начались шальные голодные 1990‑е, ты уже считался своим в книжном бизнесе?

АБ Они, может, и были шальными, но не уверен, что голодными. Такие же голодные, как, скажем, 1976 год. Я не почувствовал голода в 1990‑х, потому что и раньше жизнь была нищая. Учась в институте, я работал дворником, потом художником по рекламе в театре. Денег не хватало, а если они появлялись, мы покупали книги. И грани между советским голодом и перестроечным я не заметил. Но что касается книжного бизнеса, для меня всегда было принципиально оформлять то, что я хотел читать. Вот почему я начал с философии.

ИМ А когда началось сотрудничество с «Книжниками»?

АБ Когда мне заказали новое оформление «Лехаима». Как сказал мне один знакомый, я разрушил последнее еврейское местечко, потому как журнал эстетически был похож на водонапорную башню в Бердичеве. Мне позвонил человек с сильным еврейским акцентом: «Здравствуйте, мы с Борухом хотим к вам обратиться». Я не знал, что и сказать. «Это говорит Яша», — уточнил голос. Никакого предисловия… «Скажите, пожалуйста, — продолжал он с тем же сокрушительным произношением, — сколько у вас будет стоить разработать дизайн нашего журнала?» Кто такие Яша и Борух и что такое «наш журнал»? Я сказал, что мы обычно работаем с моим другом Митей Черногаевым и я спрошу у Мити. Назвал цену, дальше последовал пассаж: «Аллёу, мы с Борухом подумали, и Борух сказал: “да”, и…» Я ждал продолжения, дул в трубку: «Аллё, Яша?!» Яша говорит: «Я же сказал вам “и…”» А меня всегда интересовало еврейство, алфавит, я даже занимался доморощенной каббалистикой. И всегда ощущал себя евреем, все еврейское мне было интересно не только как национальное, но связанное с иудаизмом. Так что работа в «Лехаиме» и Яшино «и…» оказались подарком. Я потом понял, что этого и хотел. Мы несколько раз делали рестайлинг журнала. Да и сейчас, мне кажется, пора обновить макет.

АМ Помимо «Лехаима» есть серия «Проза еврейской жизни». И это повод вспомнить Асара Эппеля.

АБ Вот! Я даже не знаю, от кого Яша позвонил, может, от Асара Исаевича. С ним мы познакомились через Максима Амелина — это издательство «Симпозиум», я оформлял там трехтомник Эппеля. А с Амелиным меня познакомил Иванов — с ним и с Александром Иосифовичем Гантманом, основателем «Б.С.Г.‑Пресс» и одним из участников проекта «Прозы». Александр Иосифович после смерти папы был мне как отец. Я даже сделал для «Б.С.Г» профиль Гантмана на логотипе, с натуры рисовал. Так появилась «Проза еврейской жизни». Потом пошли книги из «Чейсовской коллекции». Я всегда старался, чтобы у каждого «моего» издательства было свое лицо, у меня «Независимая газета» отличалась от «Иностранки», а «Иностранка» не была похожа на «Ad Marginem». Мой учитель Гейдор однажды, когда я пошел на выставку художника Шевченко, сказал: «Тебе надо было не туда идти, а сидеть и рисовать, ты как художник лучше Шевченко, у тебя есть талант делать разные вещи. У Ван Гога его не было, и у Водкина не было. Художники делятся на две категории: тех, кто пишет всегда одинаково, и тех, кто пишет по‑разному». Иметь свой почерк — это правильно, но есть художники, которые не выработали своего почерка, они всегда разные… Я всегда говорил, что книжный художник — женская профессия. Мне интересно обслуживать заказчика, интересно, чтобы каждая книга была «инаковой». Я, когда оформляю книгу, должен понять писателя, как врач пациента.

АМ Это медиумическое дарование?

АБ Я это называю эмпатией. Если у человека болит живот, у меня он тоже начинает болеть. Я и заикаться стал, подражая мальчику, с которым дружил. Возможно, я кажусь мягким человеком, хотя часто бываю очень жестким. Мама говорила: «Железный кулак в бархатных перчатках». У меня всегда есть ширма, с помощью которой отгораживаюсь, если надо. Но до какого‑то момента всегда вживаюсь в писателя. И для меня важно не столько содержание книги, сколько словесная вязь, которая при перечитывании меняется. Второй раз оформить книгу означает для меня второй раз ее прочитать. Я ведь потомственный книжник…

Пятый пункт: бай-бай, Байден, речь в Конгрессе, AdidasRIP, Рипс, Руби Намдар

Как хасиду добиться успеха в бизнесе?