История жертвенного телка

ИСРОЭЛ‑ИЕШУА ЗИНГЕР

Йоше‑телок

Перевод с идиша А. Фруман. М.: Текст, Книжники, 2015. — 275 с.

«Cреди разных историй, которые звучали за столом, была и история моего отца про Йоше‑телка. Это случилось с сыном ребе из Каменки, Мойше‑Хаимом, который ушел от жены, дочери ребе из Шинявы. Когда много лет спустя Мойше‑Хаим вернулся к своей агуне, люди заявили, что он вовсе не зять ребе, а нищий по имени Йоше‑телок, который оставил агуной свою придурковатую жену… Мой отец знавал Йоше‑телка и великолепно рассказывал собравшимся о путанице, которая приключилась из‑[footnote text=’Зингер И.‑И. О мире, которого больше нет. Перев. с идиша А. Фурман. Под ред. В. Дымшица. М.: Текст/Книжники, 2013.’]за него…[/footnote]», — так писал, вспоминая о детстве, в своих неоконченных мемуарах «О мире, которого больше нет» Исроэл‑Иешуа Зингер (1893–1944). Еще бы его отцу реб Пинхасу‑Мендлу Зингеру было не знать этой истории, ведь он сам, по свидетельству сына, был шинявским хасидом.

Сам И.‑И. Зингер вырос в русской Польше, но упомянутые выше Каменка и Шинява — это австрийская Галиция. В Шиняве была резиденция цадика Ехезкела‑Шраги Хальберштама (1815–1898), представителя влиятельной в Галиции Сандзкой династии. Городишко, в котором начинается действие романа «Йоше‑телок», называется Нешава — весьма прозрачный намек на Шиняву. Одним словом, роман И.‑И. Зингера вырос из семейных преданий.

Еврейское население Польши было в начале ХХ века очень разнообразно: были более модернизированные семьи, были — менее. Конечно, в Царстве Польском, и особенно в австрийской Галиции, сохранилось гораздо больше консервативных слоев, так как там «модернизаторское» давление власти на евреев было гораздо ниже, чем в российской черте оседлости. Но даже по тамошним меркам семья, в которой прошли детские годы писателя, была невероятно традиционной. Совсем молодым человеком И.‑И. Зингер взбунтовался против уклада родительского дома и прямо из ешивы сбежал в «славный новый мир» варшавской богемы. Он хотел стать художником, а стал, в конце концов, большим писателем. Что‑то такое время от времени происходит и в современной Америке, когда бунтующие мальчики и девочки покидают хасидскую среду, а потом пишут об этом эмоциональные книжки. Жалко, что таланта И.‑И. Зингера у них все‑таки нет.

И.‑И. Зингер — один из моих любимых писателей. Быть может, поэтому в его биографии я вычитываю какие‑то личные параллели. У меня тоже есть брат, который намного младше меня. Он, как и младшенький Ицхок (будущий нобелевский лауреат Башевис), — рыжий. Закончив первый курс института и отслужив два года в армии, мой брат совсем юным уехал в Нью‑Йорк и стал там хасидом. Теперь он выглядит практически как герой романа «Йоше‑телок», если, конечно, не считать большого автомобиля. Мои племянники разговаривают между собой на идише.

Так вот, если представить себе, что мой брат напишет роман о своей ленинградской юности, о родителях‑инженерах, о походах на байдарке и походах за грибами, о советской школе и советской армии, о бутылке в парадной и квартирниках Гребенщикова, причем найдет для этих декораций увлекательный сюжет, то понятно, что хасиды Боро‑парка и Вильямсбурга будут читать эту книгу взахлеб. Впрочем, нет, не будут. Они романов не читают. А мой брат их не пишет.

Роман «Йоше‑телок» (1932) стал резким поворотом в писательской судьбе Зингера. Из заметного — среди многих — модерниста он вдруг превратился в сверхпопулярного прозаика сугубо реалистического направления. В тот момент, когда вал модернизма в еврейской литературе поднялся на максимальную высоту, демонстративный возврат к реализму был сам по себе авангардным жестом. Но это уже не «старый» реализм Менделе и Шолом‑Алейхема, а «новый» реализм, созданный с учетом всей предыдущей модернистской традиции от натурализма до символизма. Точные детали, знание среды, понимание внутренних — социальных и психологических — мотивов каждого поступка и события делают «Йоше‑телка» одним из лучших еврейских романов первой половины ХХ века. А это непросто, ведь в этот период было создано много замечательных романов на идише. Несчастный герой И.‑И. Зингера Нохем, он же Йоше‑телок, проходит через традиционное общество еврейской Галиции на излете его существования. Автор пользуется им как инструментом, чтобы выявлять все новые типажи, один другого ярче и интересней. Впрочем, и сам он, несчастный «телок», жертва среды и обстоятельств, приковывает к себе пристальное внимание.

Хорошо, что эта книга, как и другие книги И.‑И. Зингера, вышла в свет. Между прочим, как быстро бежит время. Еще каких‑нибудь пять лет назад можно было со вздохом сказать на лекции, что старший брат прославленного Башевиса был замечательным писателем — да ведь по‑русски нет ни строчки. И вот уже большинство основных произведений И.‑И. Зингера переведено на русский и издано неутомимыми «Книжниками». Теперь остается ждать, пока их прочтут.

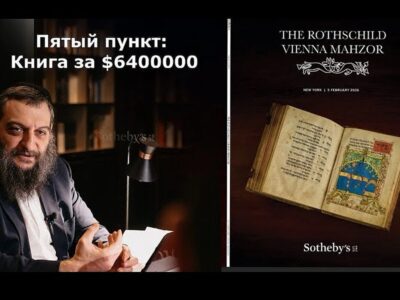

Пятый пункт: Убить дракона, или книга за $6400000

Русское еврейство накануне погромов