Воспоминания Боруха Горина, выпустившего свой первый номер в 18 лет

25 лет назад 18-летний Борух Горин выпустил самый первый, ханукальный номер журнала «Лехаим». За четверть века чего только не произошло! Мы попросили Боруха рассказать нам несколько самых захватывающих «лехаимовских» историй.

Как из «кветча» вырос журнал

Я очень рано стал заниматься журналистикой. Учился в школе молодого журналиста при крупной областной молодежной газете. Уже в 15 лет начал официально работать в отделе писем. И, когда я начал учебу в ешиве в Марьиной роще, за спиной у меня был некоторый журналистский опыт. Поэтому, при всем восторге от открывшейся мне еврейской жизни, было кое-что, что сильно меня смущало: качество русскоязычной еврейской пропагандистской литературы. Ее тогда массово завозили почему-то из Лондона: брошюрки, аудиокниги. Качество этой литературы было ниже плинтуса. А ведь 1988-89 годы были временем расцвета свободного слова России. Еще будучи старшеклассником, я выписывал десятки превосходных журналов из разных уголков СССР. На этом фоне еврейская религиозная пресса не то что проигрывала – сразу сдавалась без боя. Мы ездили на мивцоим в разные города, и мне было стыдно это раздавать. Я страдал. Ходил и разговаривал на эту тему с разными людьми. Нет, я не воспринимал себя в качестве возможного редактора – понимал, что для этого нужен другой профессиональный уровень. Это, скорее, был старый как мир еврейский жанр – «кветч» («жалобы» – идиш). В 1991 году я впервые поехал в США и с этим своим «кветчем» обратился в организацию «Эзрат Ахим», курировавшую процесс еврейского религиозного возрождения в России. Мне сказали: «Надо что-то начинать». Я, в силу возраста, хотел делать детскую или подростковую газету. Но мне отрезали: «Нет, не детскую, а взрослую. И не газету, а журнал. Вперед!». Мы заключили договор, пестревший, как в «Театральном романе» Булгакова, формулировками: «Автор обязан, обязан, обязан». В обязанности «Эзрат Ахим» входило выделять мне несусветные по тем временам деньги – 500 долларов в месяц – и предоставить старенький компьютер. С этим я и вернулся в Москву.

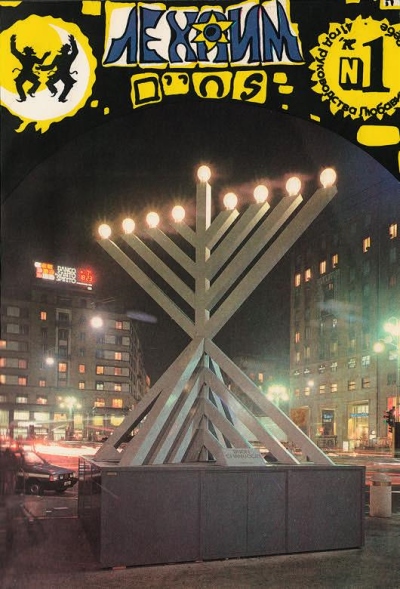

Ханукальный «уродец»

Начался путь проб и ошибок. Мне было 18 лет, последние полтора года я провел в ешиве, не прочитав за это время ни одной книги на русском языке, не написав ни слова по-русски. Я сознавал, что начал забывать не только ремесло, но и язык. Поэтому первые журналы представляли собой компиляции лучших материалов на еврейскую тему, вышедших на русском языке. Существовало издательство «Шамир», в США издавался довольно качественный журнал «Свет», выходил журнал «Алеф». Первый номер, посвященный Хануке, включил в себя набор перепечаток из этих изданий. Этот выпуск вышел комом, уродцем, я был в ужасе от того, что получилось. Конечно, это отличалось в лучшую сторону от лондонской макулатуры, но и вовсе не было тем, что мне хотелось видеть. Правда и сейчас, 25 лет спустя, остались верные поклонники, которые вспоминают тот журнал как очень «теплый», «свой».

«Московская ешива – и Муся Иосифовна Вигдорович»

В 1992 году на пороге редакции появилась невероятная женщина, Муся Иосифовна Вигдорович, старый зубр советской редакторской школы. Со словами «Ребята, с этим надо что-то делать» она пришла устраиваться к нам на работу. В руках она держала журналы «Лехаим», испещренные красными пометами: «Ужас!», «Бред!».

Муся Иосифовна была ученицей Розенталя и Былинского, представителем ныне вымершей профессии редактора. Долго работала в журнале «Бытовая химия», который, в силу тематики, не очень ощущал на себе ярмо цензуры и был своего рода интеллектуальной отдушиной в советской журнальной жизни. Уже пожилой человек, она пришла к нам в момент отчаяния: муж умер, она осталась одна как перст. Ей хотелось забыться, погрузиться в работу. Ее появление перевернуло страницу истории нашего журнала. Муся Иосифовна – не просто человек, который вывел «Лехаим» на новый уровень: это мои университеты, мой факультет журналистики, моя теория и практика. Официально я считался ее работодателем, но на самом деле она была моим учителем. Она обучала меня азам редакторской работы, терзала по десять часов подряд, объясняя, что и почему исправила. Ее профессиональным кредо было: «Любую правку надо уметь объяснить, иначе это не правка, а вкусовщина». Сегодня в своих CV я могу написать так: «Московская ешива – и Муся Вигдорович».

«Милейший, у вас климакс?»

Авторы ее ненавидели, потому что обращалась она с ними чудовищно. Приносит ей статью почетный киновед, полвека печатавшийся в лучших изданиях, а она ему: «Чушь! Бред!». Автор – возмущаться, а она ему, опустив очки: «Милейший, у вас климакс?». Муся Иосифовна была жестким профессионалом, для которого не существовало имен и авторитетов. Она научила меня тому, что любой факт надо проверять. Она привыкла так работать: советских изданиях существовало специальное бюро, где выверялась каждая дата, каждый инициал. Дело было до эпохи Интернета, и на столе у нас вырастала такая гора энциклопедий и справочников, что из-за нее не видно было нас.

Это продолжалось долгие счастливые годы – до 1997 г., пока Мусю Иосифовну не сразил инсульт. Но маховик уже был запущен. Именно благодаря Мусе Иосифоыне «Лехаим» стал профессиональным изданием, а вскоре и, без ложной скромности, одним из лучших журналов страны. Она вывела журнал на такой уровень, что стало ясно: не быть напечатанным в «Лехаиме» – значит не быть специалистом в еврейской теме. Мы перестали искать авторов. Авторы, причем маститые, сами начали приходить к нам. Заслуга Муси Иосифовны в том, что сегодня в стране нет ни одного классного журналиста, который отказался бы напечататься у нас. Сегодня благодаря ей – и благодаря огромному количеству прекрасных профессионалов, делавших журнал на протяжении четверти века, – «Лехаим» – один из ведущих русскоязычных еврейских журналов в мире. У нас работают самые профессиональные люди страны, которые создали один из самых профессиональных журналов в истории еврейской журналистики.

Почему «Лехаим»?

История с названием журнала на самом деле грустная. Его предложил рав Берл Лазар. У меня были другие идеи, например, «Бета». Это название было бы понятно интеллектуальной публике: тут есть перекличка между «бета» и «бет» – я так и представлял себе на обложке греческую букву, перетекающую в ивритскую. Тем не менее, я согласился на «Лехаим» из почтения к раву, преподававшему у меня в ешиве.

Какие ассоциации вызывает слово «Лехаим»?

Для американца это песня из «Скрипача на крыше». У р. Лазара это слово, думаю, сидело в подсознании по другой причине: в то время Хабад выпускал вполне приличный агитационный листок с таким названием. Из него впоследствии выросли все качественные хабадские издания. И назывался он в память о ребецн Хае-Мушке («Лехаим» – «Хая»). Ну а для советского еврея «Лехаим» – это «за что пьем». Вот поэтому это название мне и не по душе: оно является расхожим шаблоном, а ведь мы все 25 лет занимаемся тем, чтобы эти шаблоны ниспровергать.

С другой стороны, за эти годы, мне кажется, слово «Лехаим» начало в первую очередь вызывать в памяти журнал. Даже если забить это слово в поисковик, в первую очередь выйдут ссылки на наш журнал. Видимо, мы потеснили первичные ассоциации, хоть это заняло много времени и сил.

Если бы я создавал журнал сегодня, то назвал бы его «Вавилон». В отличие от «Лехаима», это не «лобовое» название, что важно для меня. Здесь множество ассоциаций, и не только еврейских: и смесь языков, и Вавилонская башня (а значит, Библия!), и Вавилонский талмуд.

Как бы то ни было, с названием «Лехаим» я смирился. А «Вавилон» с радостью дарю тем, кто будет после нас!

«Лехаим» и «Википедия»

Сегодня «Лехаим» растет и берет новые высоты. У нас появился сайт, где журнал существует в новом качестве – как новостной ресурс, и количество читателей выросло во много раз. Количество еврейских СМИ невелико, поэтому мы пытаемся быть всем понемногу. У нас работает пять отделов, каждый из которых, по сути, является отдельным журналом. И это важно. Я не представляю себе человека, для которого журнал будет интересен целиком, ведь охват тем очень широк. И, с другой стороны, я не представляю себе и человека, которому в нашем журнале не интересно ничего. Тот, кто интересуется еврейской темой, обязательно найдет у нас что-то уникальное. Мы ставим перед собой цель: о чем бы мы ни писали, делать это на самом высоком уровне. В итоге индекс цитируемости у журнала запредельный. В Википедии вы увидите 570 ссылок на «Лехаим», а значит, журнал воспринимается как надежный источник знаний, на который можно ссылаться при исследованиях.

«Лехаим» изнутри

Как я уже сказал, у нас есть пять отделов, и в каждом из них свой редактор; отдел корректуры; художественный отдел, где на полную ставку работают трое сотрудников. Есть Интернет-отдел, состоящий из двух человек. И, конечно же, огромное количество авторов – их сотни. Некоторые публикуются на постоянной основе. И, да здравствует эпоха Интернета, живут наши авторы в самых разных уголках мира – везде, где есть русско-еврейские оазисы, и большинство из них мы никогда не видели в лицо! Также на нас работают переводчики: в журнале есть раздел «Библиотека», где печатаются художественные произведения, рецензии и литературоведческие статьи. Здесь представлены лучшие образцы еврейской прозы, которых не найти в Интернете из-за проблемы копирайта. Для читателя это дополнительный стимул покупать «Лехаим»: многие образцы еврейской литературы XX века на русском языке можно прочитать только у нас. Это отдельный новый мир – «журнал в журнале», включающий в себя более 30 полос ежемесячно.

Почему «Лехаим» перестали распространять в еврейских общинах?

В начале этого года в системе финансирования и распространения журнала возник коллапс. Бюджеты помощи региональным общинам были сокращены, и одна из статей, подпавших под сокращение, – это дорогостоящая система распространения журнала в еврейских общинах. Многие наши читатели огорчаются, что больше не могут получать журнал бесплатно или за символические деньги. Но в этом огорчении, мне кажется, есть некая доля лукавства. На самом деле, каждый может оформить подписку и получать журнал у себя дома – это не так уж дорого. Бесплатное распределение, на мой взгляд, – нездоровая система, основанная на королевском слове «халява».

Для журнала это тоже стало вызовом. Раньше централизованные закупки полностью закрывали бюджет. Но нет худа без добра. Сейчас мы перешли на другую систему менеджмента: появилось больше рекламы. К концу года мы вышли в ноль. Количество наших подписчиков не уменьшилось – наоборот, выросло в разы благодаря распространению по платным каналам. Нас покупают сети магазины, киоски. Появилась и система платных стоек, которая, как я надеюсь, со временем придет и в Петербург.

Уверен, что в будущем журнал станет самоокупаемым без привлечения средств из других проектов издательства «Лехаим».

Еврейские новости Петербурга

Вчера профессор Дэвид Стерн из Гарварда, член нашего Ученого совета, рассказал мне дивную историю.

Вчера профессор Дэвид Стерн из Гарварда, член нашего Ученого совета, рассказал мне дивную историю.

Вчерашняя акция со статуей Биби это просто шкатулка смыслов. Главный: если у нас нет культа личности, с которым можно бороться, нет статуй, которые можно валить — не беда. Поставим — и повалим. Диагноз псевдолиберальной мысли.

Вчерашняя акция со статуей Биби это просто шкатулка смыслов. Главный: если у нас нет культа личности, с которым можно бороться, нет статуй, которые можно валить — не беда. Поставим — и повалим. Диагноз псевдолиберальной мысли. Вот! Новое дело.

Вот! Новое дело.