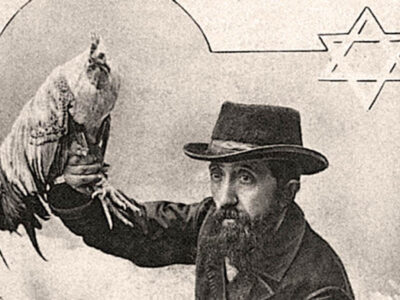

Жертва за грех. Недельная глава «Ваикра»

«Ваикра» посвящена жертвоприношениям, и хотя изложенные в ней законы не действуют уже почти две тысячи лет, со времени разрушения Храма, воплощенные в них нравственные принципы и сегодня дают увлекательную пищу для ума.

Особого внимания заслуживает категория жертвоприношений, подробно описанная в нашей недельной главе, — хатат, «жертва за грех». Рассматриваются четыре разных случая: как приносят такую жертву 1) священник (первосвященник), 2) община (Сангедрин, или Верховный суд), 3) вождь (царь) и 4) обычный человек. Это четыре разные общественные роли, а значит, и формы искупления греха были для них разными.

«Жертву за грех» полагалось приносить только за тяжкие грехи, наказуемые карет («отсечением») , причем только в тех случаях, если грех совершен неумышленно или по невнимательности (бе‑шогег). Такое возможно в двух ситуациях: либо по незнанию закона (например, человек попросту не знал о запрете готовить пищу в шабат), либо по незнанию конкретных фактов (например, человек не знал, что сегодня суббота).

Неумышленные грехи — нечто промежуточное между умышленными грехами (когда в момент действия ты знаешь, что оно греховно) и действиями, совершенными помимо воли (то есть не по свободному выбору, когда действуешь либо непроизвольно, либо вынужденно, например под дулом пистолета). Умышленные грехи невозможно искупить путем приношения жертвы. Действия, совершенные помимо воли, не требуют искупления.

Итак, «жертва за грех» полагается в промежуточных случаях, когда ты делаешь что‑то греховное, но не знаешь, что это греховно.

Напрашивается вопрос: почему же неумышленные грехи требуют искупления? В чем, собственно, состоит вина? Согрешивший не намеревался грешить. У него не было соответствующего умысла (mens rea ). Если бы в момент прегрешения нарушитель знал закон и соответствующие факты, он не совершил бы того, что совершил. Почему же он обязан пройти процесс искупления? На этот вопрос комментаторы давали разные ответы.

Самое простое объяснение приводят рабби Шимшон‑Рефаэль Гирш и рабби Давид‑Цви Хофман. Незнание фактов или закона — своего рода халатность. Мы должны знать закон, особенно когда он касается самых серьезных случаев. Мы также должны бдительно следить за собой, понимать, что именно делаем. Это ключевая обязанность, особенно в ситуациях, когда наше поведение влечет самые серьезные последствия.

Абарбанель утверждает, что жертва за грех — не столько кара за то, что уже совершено, сколько веское предостережение, призывающее не грешить в будущем. Приношение жертвы требовало существенных усилий и расходов, а значит, хорошенько втолковывало грешнику, что отныне надо быть осмотрительнее.

Нахманид предполагает, что жертву за грех следовало приносить не из‑за мотивов прегрешения, а из‑за его последствий. Грех, даже неумышленный, оскверняет: «Приношения за заблудшую душу надо совершать, потому что все грехи [даже нечаянные] оставляют на душе “пятно” и ложатся на нее позором, а душа достойна встречи со своим Создателем только тогда, когда она очищена от всех грехов».

Четвертое толкование предложил, следуя мидрашной традиции, седьмой Любавичский Ребе. Даже нечаянные прегрешения свидетельствуют о том, что с человеком, совершившим их, что‑то неладно. Неправедное не приходит в мир через праведных людей. Мудрецы Талмуда говорили, что Б‑г не позволяет даже домашнему скоту праведников поступать неблагочестиво и уж тем более старается предостеречь самих праведников от ошибок и случайных огрехов (см.: Йевамот, 99б; Ктубот, 28б ). А значит, если огрех вообще имел место, с человеком что‑то неладно.

Это воззрение, характерное для подхода Хабада, делающего особый упор на психологии религиозной жизни, во многом схоже с анализом бессознательного у Зигмунда Фрейда, породившим выражение «оговорка по Фрейду». Нечаянные, казалось бы, обмолвки и машинальные, казалось бы, действия часто выдают бессознательные желания или мотивы.

Собственно, в такие минуты нам нередко легче увидеть подсознательные мотивы человека, чем в ситуациях, когда он действует с полным знанием ситуации и абсолютно обдуманно. Неумышленные грехи побуждают заподозрить, что в душе согрешившего что‑то не в порядке. Именно такой недостаток, который, возможно, скрыт в пучинах бессознательного, искупают посредством хатата.

Какое бы объяснение мы ни предпочли, хатат отражает понятие, хорошо известное в сфере закона, но, как ни странно, непривычно звучащее для западной этики. Наши действия меняют мир.

Под влиянием Иммануила Канта мы уверовали, что во всем, что касается нравственности, важно только волеизъявление. Если у нас добрая воля, то есть хорошие намерения, то мы и сами хорошие, вне зависимости от наших поступков. Нас судят по намерениям, а не по делам. Что ж, иудаизм признает, что добрая воля и злая воля — разные вещи. Именно поэтому умышленные грехи невозможно искупить посредством жертвы, а неумышленные — возможно.

Однако сама необходимость искупать неумышленные грехи учит нас, что нельзя снять с себя ответственность за содеянное, заявив: «Я это сделал нечаянно». Грех уже совершился, и совершили его мы. А значит, мы обязаны совершить действие, возвещающее о нашем раскаянии. Нельзя просто удалиться, сделав вид, что мы непричастны к этому греху.

Много лет назад один прозаик, секулярный еврей, сказал мне: «Не правда ли, иудаизм пропитан чувством вины?» А я ответил: «Да, но и идеей прощения — тоже».

Весь закон о жертве за грех существует ради прощения. Однако иудаизм веско декларирует свои нравственные принципы, отказываясь дробить индивидуальность человека надвое: на тело и душу, действие и намерение, объективное и субъективное, мир «там вовне» и мир «здесь внутри». А Кант сделал именно это. Он утверждал, что в нравственном плане важно только то, что «здесь внутри», в душе человека.

Можно ли считать чистой случайностью то, что именно культура, испытавшая наибольшее влияние Канта, породила Холокост? Я, Б‑же упаси, не собираюсь утверждать, что кенигсбергский мудрец несет малейшую ответственность за эту трагедию. И все же факты неумолимы: когда совершалось величайшее преступление человека против человека, многие хорошие и порядочные люди ничего не делали в знак протеста. Несомненно, многие из них считали, что происходящее их не касается. Если они сами не питали конкретных дурных намерений в отношении евреев, разве они должны чувствовать себя виноватыми? Однако плоды их действий или бездействия возымели реальные последствия в физическом мире. Культура, для которой нравственность заперта в рамках внутреннего мира человека, не имеет эффективных механизмов, которые защищали бы от злодейства.

Жертва за грех напоминает нам: нехорошие поступки, которые мы совершаем сами или допускаем своим невмешательством, даже если действуем без дурного умысла, все равно требуют искупления.

Да, нынче такой подход не в моде. Но этика, которая говорит о действиях, а не только о намерениях, о том, что приходит в мир через нас даже из‑за наших нечаянных поступков, более убедительна, более достоверно рисует положение человека в мире, чем этика, говорящая исключительно о намерениях.

Разные аспекты греха. Недельная глава «Ваикра»

Недельная глава «Ваикра». Стремление к смыслу жизни