Якоб де Хаан, забытый израильский гей, ортодокс, политик и поэт

30 июня 1924 года был жаркий день. Пятница. Время близилось к заходу солнца, и лавочники на улице Яффо закрывали свои магазины на шабат, задраивая металлические жалюзи, хлопали дверьми и громко желали друг другу хорошей субботы. Но весь этот грохот не беспокоил Якоба де Хаана. Выйдя из временной синагоги, что на заднем дворе больницы Шаарей цедек, он остановился перед внушительным фасадом здания и погрузился в собственные мысли.

Якобу было о чем подумать. Только что вышла его новая книга, вызвавшая громкий скандал: ее составили 900 коротких стихотворений, в которых де Хаан откровеннее, чем когда‑либо раньше, писал о своей любви к арабским мальчикам. Вскоре предстояла поездка в Лондон, где он собирался убеждать правительство, что не все евреи Палестины были одержимы идеей независимости. Сионисты были в ярости и не раз угрожали убить де Хаана, но он не обращал на эти угрозы особого внимания. Его убеждения — как и его стихи — были глубоко искренними.

Он пошел по улице. К нему приблизился высокий человек, весь в белом, с копной черных волос, и спросил, который час. Де Хаан полез в карман, вынул, потянув за тонкую золотую цепочку, богато украшенные часы и стал всматриваться, что показывают стрелки. Тем временем высокий человек сунул руку в собственный карман и вытащил длинный револьвер. Как только де Хаан оторвался от часов и взглянул в яркие голубые глаза незнакомца, грянули три выстрела, которые услышала вся улица, несмотря на предсубботний шум. Высокий человек опрометью бросился в ближайший двор; его свободная белая рубаха трепетала на ветру, как привидение. Де Хаан упал на тротуар, схватившись за грудь и истекая кровью. Через несколько минут он был мертв.

В детстве я часто слышал историю об убийстве де Хаана — он был доверенным лицом и правой рукой деда моей бабушки, великого рабби Йосефа‑Хаима Зоненфельда, главы антисионистской общины харедим в подмандатном Иерусалиме. Я был на месте его гибели — в этом здании сейчас государственное управление телевидения и радиовещания — и пытался представить, как он лежал там, последний раз смотря на деревья и известняковые стены домов: его прекрасный высокий лоб на остывающем тротуаре, грудь влажная и теплая от крови, с каждой каплей которой жизненные силы покидали его.

Тем не менее, немало зная о том, как Якоб де Хаан умер, я почти ничего не знал о том, как он жил. Когда я наконец удосужился восполнить этот пробел, читая старые газеты и расшифровки интервью, роясь в многотомной биографии моего предка и просматривая посвященные де Хаану статьи в интернете, которых оказалось на удивление много, хотя их герой умер больше 90 лет назад и мало кто его помнит, то понял, почему. Бунтарь, бывший коммунист, ортодоксальный еврей, секулярный интеллектуал, потрясающий писатель, некогда фанатичный сионист, гомосексуалист, поклонник местной арабской общины… Какие бы острые противоречия ни терзали ишув в ранний период его борьбы за создание государства, де Хаан, кажется, воплощал их все.

Странным образом, кажется закономерным, что он стал жертвой первого в еврейском ишуве политического убийства. Как для тех, кто его убил, так и для тех, кто его поддерживал (среди последних были мои предки), де Хаан был более удобен в роли погибшего мученика, чем в роли живого союзника или противника. Но в обрывках его дневниковых записей, сохранившихся в архивах, в его стихах и опубликованных воспоминаниях тех, кто знал и ценил его, де Хаан предстает таким же живым, зажигательным и невыносимым, каким он был в жизни.

Якоб де Хаан родился в 1881 году в маленьком голландском городе Смилде. Его мать, происходившая из состоятельной семьи, страдала от депрессии, галлюцинаций и других душевных болезней. Его отец отличался дурным характером; он был одновременно кантором, шохетом и учителем. Когда Якоб был маленьким, отец перевез семью в Саардам на севере страны. В детстве Якоб учился в хедере и вырос религиозным, но, став подростком, он поступил в педагогический колледж в Гарлеме и всего себя посвятил юношескому мятежу. Он отверг свою веру, переехал в Амстердам, вступил в социал‑демократическую партию, женился на Иоганне ван Марзевеен — нееврейке, враче, на 10 лет его старше. Более того, он сблизился с богемными психиатрами, которые пошли еще дальше своего венского коллеги Фрейда в утверждениях о природе человеческой души. Фредерик ван Эден, к примеру, человек с пронзительным взглядом и трапециевидными усами, заимствовал из индуизма концепцию мировой души — коллективной, вечной и великой. Под влиянием американского мыслителя Генри Торо, в 1845–1847 годах жившего отшельником в хижине на берегу Уолденского пруда, ван Эден основал общину под названием Вальден, жил там в грязи и бедности и бесплатно помогал каждому, кто искал его помощи, а заодно выдвинул категорию «осознанных сновидений» и писал о таковых. Арнольд Алетрино, еще один друг де Хаана, участвовал в другой бурной дискуссии той эпохи, будучи одним из первых медиков, утверждавших, что гомосексуальность не отклонение, а совершенно нормальное состояние. И ван Эден, и Алетрино писали фривольные романы и стихи, предпочитая мрачный реализм искусственному приукрашиванию. Знаменитое сочинение ван Эдена «Глубины освобождения» — это описание женщины‑морфинистки, чье тело и разум становятся жертвами ужасной зависимости.

Эти открытые обсуждения пороков очень увлекали де Хаана. Он давно заметил в себе разные склонности, которые считал ненормальными. К примеру, работая учителем, он замечал, что ему доставляет удовольствие наказывать детей и видеть, как они плачут. Вскоре он тоже начал сочинять, и его быстро сочли достаточно способным поэтом, чтобы писать для социал‑демократической газеты. Он написал несколько десятков стихотворений, преимущественно для детей, на всякие вдохновляющие темы вроде забастовки железнодорожников. Но этого было недостаточно — де Хаан хотел писать о личном.

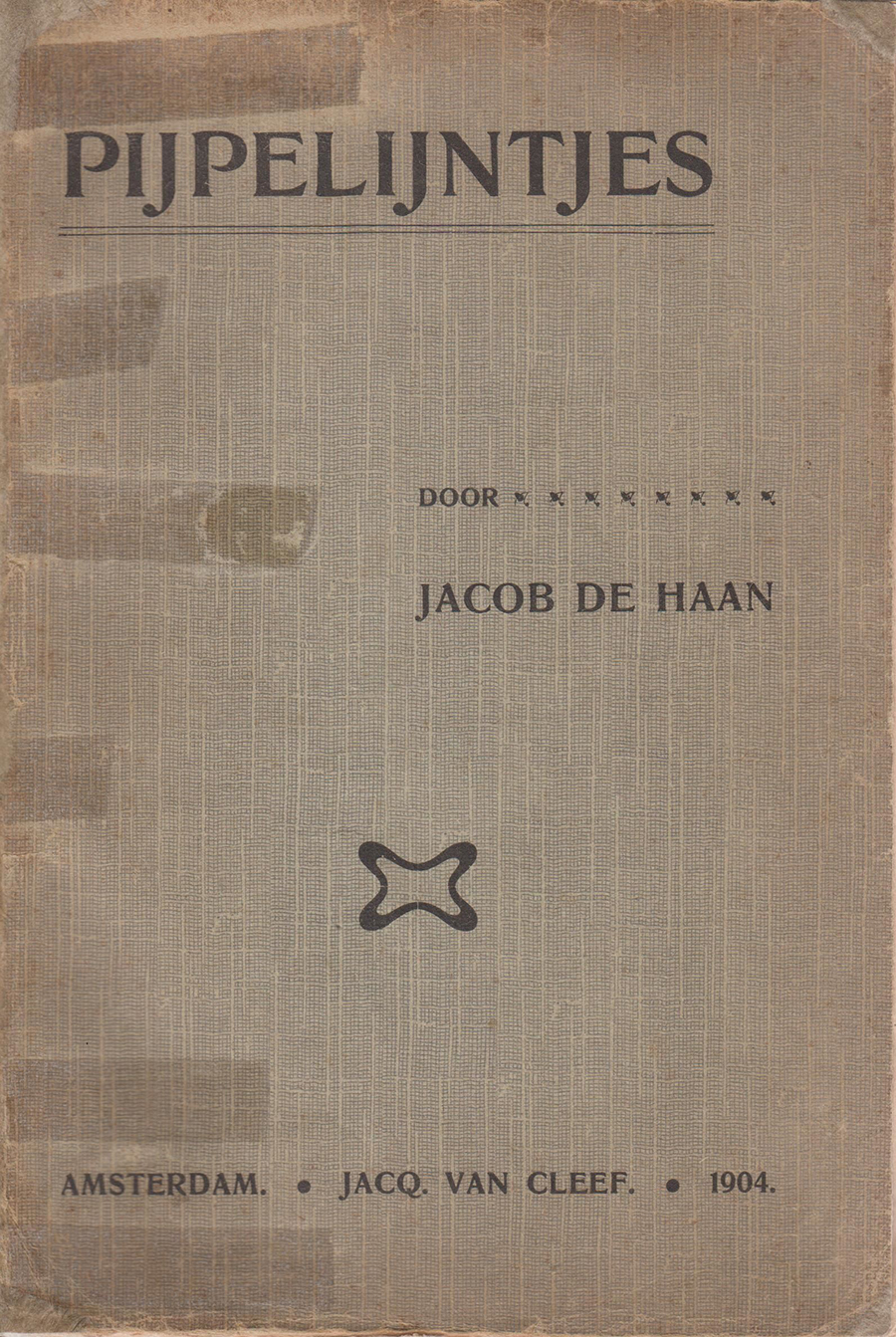

Первая книга Якоба де Хаана под названием «Pijpelijntjes» («Трубы») вышла в 1904 году. Это была красивая любовная история. «Поцелуй меня», — говорит один из главных героев, а другой отвечает: «Нет и еще раз нет. Если хочешь, сам подойди и сорви этот поцелуй». Первый улыбается и говорит: «Тут нет ничего дурного — просто я люблю тебя». Оба героя — Йооп и Сэм — мужчины, а роман, соответственно, — первая опубликованная в Голландии история однополой любви. Как будто одного этого факта было недостаточно для скандала, Йооп — это популярная уменьшительная форма имени Якоб, а посвящен роман был Алетрино, защитнику гомосексуальной любви. И вскоре пополз слух о том, что «Трубы» — автобиографический рассказ об отношениях Якоба с Алетрино.

Алетрино был обескуражен; он сообщил об этом жене де Хаана, и они вместе выкупили почти весь тираж. Когда издатель стал настаивать на выпуске второго издания, Алетрино заставил де Хаана убрать посвящение и изменить имена главных героев. Но ущерб уже был причинен: даже в толерантном Амстердаме автор откровенно гомоэротического романа не мог занимать никакой значительной должности, и де Хаан был уволен.

Последующее десятилетие он провел в блужданиях по пустыне — отчасти духовно, отчасти в буквальном смысле слова. По природе своей пылкий борец, он отправился в Россию и написал пламенную книгу о чудовищном состоянии тамошних тюрем. Де Хаан опять пошел учиться и вскоре после того, как ему исполнилось 28 лет, получил степень по юриспруденции. Он попробовал свои силы в полученной профессии, поработав адвокатом, и написал две новые книги — «Патологии» и «Нервные истории». Обе были наполнены гомосексуальными связями, садомазохизмом и прочими пикантными подробностями. Душа его, однако, оставалась неспокойной, он не мог найти свое великое призвание.

Его демон был согласен с этим. Библейский демон появился в жизни де Хаана, когда ему перевалило за 30. Демон «…мучил меня, смущал душу и чувства», — написал де Хаан в своем дневнике. Более всего демон желал, чтобы де Хаан вернулся обратно в стадо, в лоно религии, и забрасывал его призывами к благочестию и тшуве, или покаянию. Одним майским вечером 1913 года, идя в темноте по амстердамского парку, де Хаан услышал детский голос, который никогда ранее не слыхал. Он остановился и прислушался. «Вернись, о Израиль, к Г‑споду Б‑гу твоему! — воскликнул голос. — Вернись ко мне, ибо я освободил тебя!»

Этого хватило для де Хаана, которого его видения уже склонили к тшуве. И вскоре он снова стал религиозным евреем, отдавшись сему всем сердцем, как это ему было свойственно во всех его начинаниях. В 1915 году он издал новый сборник стихов. Он назывался «Еврейская песнь», и там не было ни следа психосексуальных провокаций, которыми изобиловали прежние его сочинения.

Еврейская община Амстердама пришла в восторг от талантливого писателя, столь страстно преданного своей вере, и почитала де Хаана как светило. Ему этот новый статус понравился, а вскоре он понял, что брак с нееврейкой предоставляет ему возможность для нового подвига. Он попросил Иоганну принять иудаизм, но она отказалась. Она была агностиком и во всех религиях видела обман, а потому не хотела связывать себя с какой‑либо из них. Де Хаан был в ярости. Он стал часто унижать Иоганну, иногда даже публично. Она всякий раз прощала.

Но быть известным еврейским поэтом даже в такой большой и живой общине, как амстердамская, было недостаточно для метафизических аппетитов де Хаана. Он хотел большего. Он стремился к участию в какой‑нибудь колоссальной драме, и ему повезло: в 1917 году была издана декларация Бальфура — министр иностранных дел Великобритании подтвердил барону Ротшильду, что британское правительство намерено основать «национальный дом для еврейского народа в Палестине». Если еврейское государство возрождается из пепла истории, де Хаан обязан быть там и сыграть в этом процессе свою роль. В 1919 году он написал письмо Хаиму Вайцману, инициатору декларации Бальфура, в котором объявил, что готов присоединиться к борьбе за создание «национального дома». Де Хаан писал, что ему «не терпится приступить к работе по восстановлению земли, народа и языка». Чтобы Вайцман не подумал, будто его корреспондент — очередной провинциальный бездельник, де Хаан описал свое положение так прямо и так хвастливо, как только мог: «Я не уезжаю из Голландии для того, чтобы улучшить свою ситуацию, — писал он. — Ни материально, ни интеллектуально жизнь в Палестине не сравнится с моей жизнью здесь. Я один из лучших поэтов своего поколения и единственный значительный еврейский национальный поэт, который появился в Голландии за всю ее историю. Трудно отказаться от всего этого».

Итак, прикрывшись вуалью самопожертвования, де Хаан готовился к отъезду в Палестину. Иоганна, разумеется, оставалась в Амстердаме, а ее мужу предстояло зарабатывать на жизнь написанием заметок в голландские газеты, за что ему неплохо платили. Как бы то ни было, он не особенно беспокоился. де Хаан был уверен, что по прибытии в Иерусалим ему останется только представиться руководству ишува, и он немедленно станет главным литературным львом формирующейся еврейской общины. В день его отъезда тысячи поклонников собрались на амстердамском вокзале. Провожая де Хаана, они неистово махали руками и пели «Атикву». Один из свидетелей этого прощания пошутил, что многие пришли лишь для того, чтобы удостовериться — де Хаан действительно уехал.

Якоб де Хаан прибыл в Иерусалим в феврале 1919‑го, холодным промозглым днем. Он отправил телеграммы нескольким сионистским лидерам, уведомляя их о своем приезде, и ожидал встретить на станции делегацию из первых людей ишува, но там никого не оказалось. Под сильным дождем он отправился разыскивать гостиницу Амдурского.

Гостиница располагалась напротив Башни Давида и давно привлекала постояльцев определенного типа — тех, кто искал в Старом городе мистических откровений. Герман Мелвилл, останавливавшийся там в 1857 году, описал свое пристанище как «комнату с низким потолком, отмеченную печатью времени, / с кладкой старой, отмытой известью, / подобную склепу, свежевырубленному в камне». Де Хаан занял свое место в этом склепе и ждал, пока закончится дождь и сионисты придут приветствовать его. Не случилось ни того, ни другого. Прождав еще несколько дней, де Хаан с чувством обиды в душе отправился представляться в штаб‑квартиру Еврейского агентства.

«Я, поэт, автор книги “Еврейская песнь”, отдаю себя и свои таланты в ваше распоряжение, дабы строить родину», — заявил он младшему сотруднику Сохнута, который в конце концов появился и согласился поговорить с ним. Сотрудник ухмыльнулся. «О строительстве мы позаботимся, — сказал он де Хаану. — А вы позаботьтесь, чтобы в наших карманах были на это деньги».

Де Хаан был оскорблен и обескуражен, но все равно решил остаться в Иерусалиме и пробраться в высшие круги сионистского движения. Сионисты, однако, не поддавались его чарам. Остроумный и легко возбудимый лысеющий очкарик, отличающийся прыгающей походкой, которая многим напоминала лягушку, де Хаан был далек от идеала нового еврея, который проповедовали лидеры ишува. Два года спустя после декларации Бальфура ишув, еврейская община в Палестине, нуждался в солдатах и фермерах, а не в самовлюбленных поэтах, способных только рассказывать анекдоты и разговаривавших на иностранных языках.

Если сионисты отвергли де Хаана, то британские офицеры, представители мандатной администрации, находили его очень милым. Он шутил, был забавен и умел своей настойчивостью завоевывать симпатии даже тех, кому с первого взгляда не понравился. Один его знакомый признавал, что де Хаан завладевает твоими чувствами, при всем его ужасном характере того невозможно не любить. Впрочем, не то чтобы англичанам требовалось много причин, дабы проникнуться дружелюбием к де Хаану. На фоне ишува, где мужчины и женщины стремились возродиться в образе новых евреев, загорелых, мускулистых и немногословных спасителей своей земли, де Хаан — умный, разговорчивый и хорошо воспитанный — был англичанам гораздо ближе и понятнее. Вскоре его стали приглашать на все вечеринки в Иерусалиме. А самой социально значимой из них стал ежегодный ханукальный прием у Энни Эдит Ландау.

Мисс Ландау — все называли ее именно так и никак иначе — была настоящей светской дамой, насколько в маленьком, обожженном солнцем городе это вообще было возможно. Она руководила легендарной школой для девочек Эвелины де Ротшильд, которую превратила из пансиона благородных девиц в первоклассное учебное заведение. Она поменяла программу, которая изначально включала лишь религиозные предметы, шитье, искусство и ремесла, она же добавила математику, историю, географию и точные, а также естественные науки. Со временем король Георг V сделал ее членом ордена Британской империи. Мисс Ландау держала свой собственный салон, куда приглашала представителей всех враждующих кругов Палестины. Ее равно уважали как ортодоксальные евреи, ее единоверцы, так и британские администраторы, такие же аристократы, как она сама, и даже арабы, видевшие в ней человека самоотверженного и доброжелательного. Все три группы были широко представлены на Хануке у мисс Ландау, и де Хаан умудрился шокировать их всех несколькими дерзкими фразами.

«Два человека не могут усидеть на одном стуле! — рявкнул он, не обращаясь ни к кому конкретно. — Эта земля была дана нам, а вам, — теперь он обращался к известному арабскому шейху, — следует взять своих жен и детей, погрузить поклажу на верблюдов и уйти восвояси. Арабские земли велики, но здесь для вас больше нет места».

По крайней мере, так его слова передавала молва. Слухи об этой выходке поползли сразу, пока еще слуги мыли бокалы и убирали стулья. Вскоре вся Палестина узнала о своем новоявленном enfant terrible. Сам де Хаан говорил, что очень удивлен, что не помнит, чтобы сказал что‑то подобное и, строго говоря, не вполне разделяет мысли, теперь столь громогласно и повсеместно ему приписываемые. Он пытался защитить свое доброе имя, но вскоре понял, что его версия вызывает мало доверия. Мандатные власти, обязанные равно беспристрастно и объективно относиться к евреям и арабам, начали официальное расследование.

Де Хаан в смятении умолял сионистов поддержать его и подтвердить, что он ничего подобного не говорил. Но руководство ишува, не желая, чтобы их ставили на одну доску с болтливым эксцентричным голландцем, отказалось его поддерживать и отмежевалось от него. Это был удар, от которого де Хаан так и не оправится. «Здесь, — писал он в своей заметке в голландскую газету, — лишь пустота и запустение. Вся власть в руках сионистов — профессионалов и материалистов».

Де Хаан, однако, не мог преодолеть романтическое влечение, которое привело его в Иерусалим, стал искать другой объект любви и нашел арабов. Теперь он был одержим судьбой арабов. Он знал немало языков и быстро выучил арабский, а затем наслаждался тем, как изменялись лица сионистов, когда он требовал, чтобы они говорили с ним на арабском, официальном языке, согласно британским законам. Он проникся той же страстью к арабской политике, как раньше к еврейской, и резко отмежевался от сионизма.

Но сильнее всего его новая страсть была выражена в плотском измерении. Арабы, в особенности молодые арабы, стали наваждением де Хаана. Он писал стихи об арабских юношах, например о Махмуде‑конюхе, не скрывая вожделения. Как обычно, свои увлечения он рассматривал в метафизической плоскости. В одном стихотворении под названием «Сомнение» он писал: «Год прокрался в Б‑жью столицу / Мимо Западной стены / Сегодня ночью, чего я алкаю? / Святости Израиля — или же арабского юноши‑проститута?»

Де Хаан снимал жилье у состоятельной иерусалимской семьи. Он потребовал, чтобы еврейскую горничную не допускали в его комнаты (она ворует его вещи, утверждал он сердито), и вместо нее нанял себе симпатичного молодого араба. Ежедневно де Хаан со своим новым другом запирались в комнате. Ни у кого в Иерусалиме не оставалось сомнений на предмет того, чем они занимались за закрытыми дверями.

«На прошлой неделе у меня было своего рода приключение, — писал жене будущий нобелевский лауреат Шмуэль‑Йосеф Агнон. — Я искал квартиру, и один араб отсылал меня к другому, пока наконец я не познакомился с арабом, бегло говорящим по‑ашкеназски… Когда я назвал господину Гринхауту имя этого араба, мне сказали, что он — добрый друг де Хаана, черт бы его побрал, то бишь его жена, будь он проклят».

Де Хаан не особенно беспокоился — он привык к сплетням и клевете у себя за спиной. Но, как обычно, он старался приобщиться к какому‑то высокому делу и, когда с сионизмом не вышло, обратился к религии. Или, точнее, обратился он конкретно к Йосефу‑Хаиму Зоненфельду, моему прапрадедушке и лидеру иерусалимских харедим.

Блестящий, аскетичный, темпераментный и необыкновенно харизматичный Зоненфельд так же хорошо разбирался в хитросплетениях мировой политики, как и в тайнах Талмуда. Когда, к примеру, Томас Масарик, чехословацкий президент‑философ, в конце своей карьеры посетил Иерусалим, он посчитал нужным посоветоваться с этим согбенным мудрецом.

Как и де Хаан, Зоненфельд был человеком крайностей. Он эмигрировал в Иерусалим из Словакии и так расчувствовался, когда увидел Эрец а‑кодеш, Святую землю, что залез на мачту корабля, чтобы лучше разглядеть берег. Но, оказавшись в Палестине, он стал яростным противником сионизма, в котором увидел величайшую ересь, полагая, как и большинство религиозных евреев, что «приближать избавление» строго запрещено и возвращение евреев на родину возможно только в мессианскую эру. Это было удобное противоречие: Зоненфельд противостоял сионизму изо всех сил, но лишь с тех пор, как прочно обосновался на Сионе.

Близкий друг и главный соперник Зоненфельда рабби Авраам Ицхак Кук придерживался иной позиции. Кук считал, что сионистское движение вполне может быть началом освобождения и светские мускулистые халуцим в своих кибуцах — это вестники спасения, сами того не осознающие.

В 1913 году оба раввина в сопровождении нескольких своих коллег отправились верхом на мулах на север Палестины, чтобы увидеть юных сионистов воочию. Кук пришел в восторг и пустился в пляс вместе с загорелой молодежью. Зоненфельд был расстроен и плакал. По возвращении в Иерусалим Кук с энтузиазмом писал в защиту сионистского кредо и идеалов, прославляя даже их физическую подготовку, в которой он увидел мистическое упражнение, не только укрепляющее тело, но и подготавливающее душу к праведному делу строительства Святой земли. Зоненфельд в ярости опубликовал эссе, в котором обвинял Кука в восхвалении нечестивых.

Оба раввина по‑прежнему восхищались друг другом, но трещина в их отношениях уже пролегла. Кука, разумеется, привечали сионистские лидеры (хотя иногда не обходилось без разногласий), и он был назначен главным раввином Иерусалима. Зоненфельд, чувствуя, что вот‑вот проиграет, искал себе союзника, талантливого в политических играх. И нашел де Хаана.

Впервые встретив Зоненфельда в мае 1919 года, де Хаан записал в своем дневнике, что этот рабби разительно отличается от мелочных сионистских лидеров, правящих бал в Иерусалиме: он настолько же святой и самоотверженный человек, насколько светские бюрократы узколобые и бесцветные. Но даже столь глубокого восхищения де Хаану было мало — вскоре он начал посвящать своему новому наставнику стихи. В одном из них говорилось: «Прежде всего, Тора — его сокровище. / С утра и до вечера он не желает ничего кроме нее. / Несмотря на то, что он беден, его жизнь счастлива и безмятежна / Гораздо более, нежели жизни тех, кто празднует и веселится».

Зоненфельд поторопился показать, что восхищение взаимно, допустив голландца в свой узкий круг и назначив его своей правой рукой. Это доверие необыкновенно растрогало де Хаана: впервые в жизни человек с большим авторитетом и властью признал его гений и пожелал вознаградить его за это без каких‑либо оговорок или ограничений. В марте 1920 года де Хаана избрали одним из 70 членов городского совета ашкеназской общины — главного органа общины харедим, ожидая, что он возглавит битву с сионистами.

После неудачной попытки вступить в коалицию с религиозными сионистами против секуляристов де Хаан выработал новую стратегию. Англичане, как он знал, классифицировали население, находящееся под их властью, по религиозному признаку. С точки зрения мандатной администрации, все евреи Палестины принадлежали к одной этнической и религиозной группе, которую — для удобства — представляли сионистские лидеры, руководители еврейского движения, организованного лучше всех прочих. Таким образом, для чиновников его величества евреи были идентичны сионистам. И это тождество де Хаан решил опровергнуть.

Будучи человеком одержимым, он задумал убедить аристократов в Лондоне, что в Палестине есть другое еврейское сообщество, которое не одобряет борьбу за независимость и готово быть заодно с арабами, которое приветствует продолжение британского владычества. Он написал длинные красноречивые письма Уинстону Черчиллю, на тот момент министру по делам колоний, а также самому Артуру Бальфуру, министру иностранных дел.

Все это, однако, происходило за кулисами, а политика, де Хаан это знал, лишь на четверть состояла из закулисной деятельности, а на три четверти — из спектакля. Ему нужно было произвести заметный coup de theatre, театральный эффект, и он получил такую возможность во время визита в Палестину Альфреда Хармсворта, первого виконта Нортклифского, в феврале 1922 года. Лорд Нортклиф являлся издателем многих газет, в том числе «The Times» и «The Daily Mail», и входил в число нескольких влиятельных людей, которые формировали британское общественное мнение. Его известность была столь велика, что в годы Великой войны немцы, обозленные неустанной антигерманской пропагандой, которую вели газеты Нортклифа, специально отправили военный корабль обстрелять его усадьбу в Кенте, в результате чего погибла жена садовника лорда. Нортклиф был человек увлекающимся, любителем автогонок, быстроходных лодок и женщин. Своего первого ребенка он зачал в возрасте 17 лет — его матерью была 16‑летняя служанка. Такой человек должен был заниматься не политикой, а поэзией.

У де Хаана родился прекрасный план. Он купил билет туда‑обратно на поезд в Александрию, на котором, как он знал, лорд Нортклиф должен был отправиться из Египта в Иерусалим. Одевшись в свою лучшую одежду, де Хаан сел на поезд и стал прохаживаться по вагонам, пока не обнаружил намеченную жертву. Затем, как будто совершенно случайно, он познакомился с влиятельным аристократом, почитал ему свои стихи, а главное, стал рассказывать истории о том, какие ужасные и подлые эти сионисты на самом деле.

Когда поезд подходил к Иерусалиму, на вокзале собрался цвет сионистского руководства, дабы поприветствовать лорда Нортклифа. Сионисты держали наготове плакаты и пребывали в самом радостном настроении. Каково же было их разочарование, когда двери вагона открылись, оттуда вышел Нортклиф под руку с де Хааном и, бросив на сионистов презрительный взгляд, прошел мимо них и удалился. Это был страшный удар.

Тут же по Иерусалиму поползли ядовитые слухи, развивающие разные теории заговора. Согласно одной из них, де Хаан смог убедить своего нового друга Нортклифа нажать на Бальфура с тем, чтобы он отозвал свою декларацию в поддержку еврейского национального дома. «Изменники и провокаторы под маской ортодоксальных евреев, — писала одна сионистская газета, — предают свой народ собственными злыми языками, объединяясь с арабской делегацией в попытке уничтожить последнюю надежду Израиля». Другие издания выражались гораздо резче и яснее. Популярный еженедельник напечатал стихотворение про де Хаана, в котором совершенно однозначно говорилось: «Этот человек безумен, его преступлениям нет конца, и никто не кидает в него камней, и никто не проломит ему голову битой». Эти слова не столько констатация факта, сколько жалоба: для большинства сионистов де Хаан был слишком презренной фигурой, чтобы заслужить быструю и насильственную смерть.

Такая пламенная ненависть лишь радовала адресата. Те самые сионистские бюрократы, которые не удосужились почтительно поприветствовать его, когда он только приехал в Иерусалим и предлагал им свои услуги, теперь боялись его возможностей. Он наслаждался статусом самого ненавидимого человека в Иерусалиме. Однажды, водя по городу приезжего из Голландии, де Хаан встретил группу людей, которые, завидев его, в презрении плюнули на землю. Гостя де Хаана поразила грубость этого поступка. «Они делают так не из уважения к вам», — заметил он. «Нет, — ответил де Хаан с ликованием в голосе, — они плюют на землю из уважения к вам! Если бы я был один, они был плюнули мне в лицо».

Если одни плевали, то другие грозили более крутыми мерами. «Сим уведомляю, что, если не покинешь эту страну к 24 числу текущего месяца, ты будешь застрелен как бешеный пес», — гласила записка, которую Якоб де Хаан получил в мае 1923 года. Записка была подписана: «Черная рука».

Де Хаан уведомил полицию, но вообще‑то угрозу смерти он использовал в своем фирменном стиле. Теперь, назначая встречи, он улыбался и добавлял: «То есть, если меня к тому моменту не убьют». 25 мая, через день после истечения срока ультиматума, он записал в дневнике: «Сколь невинно выглядит 25‑е, когда человека не убили 24‑го». Но с каждым днем де Хаан все больше убеждался, что угрозы пустые, у сионистов не хватит смелости так вот просто застрелить его. Пора было действовать, пора было совершить следующий громкий поступок.

В начале 1924 года король Хуссейн навестил своего сына Абдаллу в Аммане, в Иордании, с целью создать объединенную арабскую федерацию, которая бы включала всю Палестину. Признавая в Хуссейне влиятельного игрока на местной политической сцене, сионистское руководство отправило в Амман делегацию, которая должна была встретиться с королем и убедить его в необходимости создания еврейского независимого государства. Де Хаан отправил к Хуссейну свою собственную делегацию. К большой досаде сионистов Хуссейн принял ее с большой помпой. Сионисты понимали, что идея, которую де Хаан стремится донести до короля, не может ему не понравиться: настоящие евреи, утверждал де Хаан, не питали интереса ко всем этим разговорам о независимости, и, ежели его величество создаст свое королевство и включит в него Землю обетованную, эти евреи будут его самыми лояльными подданными. В отчаянии сионисты пытались отговорить де Хаана встречаться с королем, но не преуспели в этом. Он ушел с аудиенции, получив обещание короля учитывать точку зрения харедим, а также круглую сумму для поддержания нескольких их учреждений в Иерусалиме. Хуже того, через несколько месяцев де Хаан вернулся в Амман и убедил Хуссейна подписать заявление, осуждающее антирелигиозное сионистское движение как несправедливое по отношению к мусульманам, христианам и ортодоксальным евреям.

А теперь, как узнали сионисты, он собирался отправиться в Лондон и встречаться там Б‑г знает с кем и договариваться Б‑г знает о чем. Читая сообщения о де Хаане в газетах, Авраам Техоми, командир «Хаганы», подпольной военной организации ишува, бледнел от гнева. «Я увидел, что и среди нас есть предатели, — рассказывал он позже в интервью. — И не коммунисты, которые по природе своей нелояльны собственной стране, а еврей, призывающий в крестовый поход против сионизма».

Техоми родился в Одессе и в юности эмигрировал в Палестину. По слухам, высадившись в хайфском порту, он прошел пешком весь путь от Хайфы до Иерусалима, а в святом городе поставил палатку и жил в ней месяцами. Даже если это неправда, история очень правдоподобная. Техоми был суровым евреем, ориентированным на быстрые действия. Внешность этого человека — копна черных волос и пронзительные голубые глаза — производила не меньшее впечатление, чем его решительное поведение. Вскоре он станет одним из руководителей «Хаганы», а позже и «Иргуна», боевой группы ревизионистского движения.

Как старший командир «Хаганы» в Иерусалиме, Техоми стал продвигать идею о том, что де Хаана нужно убить. Среди прочих он беседовал об этом с Ицхаком бен Цви, сионистским лидером, который впоследствии станет вторым президентом Государства Израиль. И хотя по сей день, по прошествии многих десятилетий, неясно, кто приказал убить де Хаана, нет сомнений в том, что многие сионистские руководители в Иерусалиме знали об этом плане — и никто не возражал. И нет сомнений в том, что поручили эту операцию Техоми.

В позднейших интервью Техоми рассказывал, что, читая о поездках де Хаана в Амман, он так злился, что целыми днями не мог думать ни о чем больше. Но как только ему поручили устранение голландца, он успокоился и сосредоточился на этой задаче. Техоми очень тщательно подходил к своей работе. Он начал ходить за де Хааном, изучая распорядок его дня и фиксируя регулярные маршруты. Вскоре он был готов. Но убийство другого еврея — страшная задача, и Техоми подумал, что должен дать де Хаану еще один шанс раскаяться. Однажды днем он пошел за де Хааном во дворе больницы Шаарей цедек и проскользнул вслед за ним в молельный зал.

«Люди на тебя очень обозлены, — зашептал он посреди молитвы. — Мы не понимаем, что ты хочешь сделать. Мы приехали сюда из России после погромов, в которых погибло множество евреев. Мы приехали сюда, чтобы спастись, и тут появляется еврей вроде тебя и пытается разрушить наше последнее убежище. Что ты делаешь с нами?» «Прекрати делать то, что ты делаешь, — закончил шептать Техоми, — или это плохо кончится». Де Хаан, однако, был не в настроении беседовать. «Эпикойрес! — закричал он на Техоми, — отступник!» Техоми встал и под несмолкающие крики де Хаана быстро покинул синагогу.

Эта встреча потрясла де Хаана. Как обычно, он видел свою поэзию, политику и личность как части одной неделимой драмы. Один из его друзей вспоминал, что застал его погруженным в свои мысли; неожиданно де Хаан посмотрел вверх и, говоря о себе в третьем лице, задумчиво произнес: «Через несколько дней ты услышишь, что доктор де Хаан был убит». Ту же тревогу он выражал в своем искусстве — поэзии. Новое стихотворение — «Предательство» — было построено вокруг метафоры пули: «Как летит нежный птенец, / Так же летит мое стихотворение, / Пока ружье / Не прострелит мое сердце».

Зоненфельд и другие его единомышленники умоляли де Хаана принять меры предосторожности, но он отказался. «Я устал, — говорил он им, — жить в страхе». «Я боюсь прошлого, поскольку не могу его забыть, — писал де Хаан незадолго до смерти. — Я боюсь будущего, поскольку не могу его предотвратить. И вот как я выгляжу в настоящем — как канатоходец. Это закончится катастрофой».

Так и случилось. 30 июня 1924 года, когда он вышел из синагоги в пятницу днем, человек в белом подошел к нему на улице, спросил, который час, и убил его тремя выстрелами с близкого расстояния. Скорее всего, этим человеком был Техоми. За всю его жизнь Техоми не раз спрашивали, он стрелял или нет, и тот не подтверждал и не опровергал это предположение. Споры о том, кто убийца де Хаана, пошли с самого начала. Был ли это один из его любовников‑арабов? Или ультраортодокс, разгневанный известием о его гомосексуальности? Или же это были сионисты?

Паранойя пошла дальше. Ключевые сионистские лидеры, включая Давида Бен Гуриона, обвиняли друг друга в кровопролитии, используя все более гневную риторику и угрожая дальнейшим насилием.

Харедная община тоже готовилась к борьбе. Сотни человек пришли на похороны де Хаана. «Это убийство, — гремел рабби Зоненфельд у его могилы, — было совершено потомками Яакова, которые орудовали мечом Исава и применили ремесло Исава, с тем чтобы заставить замолчать Яакова и Израиль. <…> Взгляните на эту бездну, куда пали головы сионистского руководства, и выкрикните во весь голос, что вы не хотите быть частью этого сборища нечестивых». По окончании похорон толпа направилась в центр города, чтобы схватиться там с сионистами. Полиция еле смогла предотвратить насилие.

И все же вся эта буря утихла за несколько недель. Быть может, дело в том, что маленькая, закрытая община, только что пережившая первое в своей истории политическое убийство, испытала шок и чувство стыда. Быть может, дело в четвертой алие — крупнейшей волне эмиграции, которую ишув когда‑либо знал. Эта алия укрепила ряды ишува на 80 тыс. человек, сделала общину более многочисленной, более разнообразной и менее подверженной беспокойству из‑за всяких политических интриг. А может быть, дело в новой книге де Хаана, вышедшей вскоре после его гибели и изобилующей стихотворениями о его романах с молодыми арабами. Эти откровения превратили его — в глазах многих его благочестивых друзей — в совсем не идеального мученика. Какой бы ни была причина, память о де Хаане очень быстро стерлась из сознания израильтян; его убийство упоминалось как любопытный факт, а обстоятельства его жизни были по большей части забыты.

Возможно, это и справедливо. В век страстных и пуристских идеологий де Хаан воплощал в себе слишком много противоречий, слишком много возможностей и потенциалов и отказывался — даже в самые маниакальные свои периоды — закостеневать и становиться кем‑то мертвым и неизменным. Он жил так, что принятые среди людей формы не вмещали этого. И он это знал. Одно из стихотворений в последнем сборнике де Хаана точно передает вектор его жизни и после смерти: «Я бежал от Б‑га дорогами страсти / Но куда? Лишь к Б‑гу, только к Нему. / Я хочу вернуться к своей безбожной жизни, / И Б‑г — и только он — защитит мое возвращение».

Патология самострела

Все цвета черно-белой радуги