Материал любезно предоставлен Tablet

Стоял жаркий, душный день июня 1975 года. Солнце нещадно палило над кампусом Университета штата Калифорния в Нортридже, а толпы родителей, дедушек и бабушек, братьев, сестер и друзей собирались на церемонию вручения дипломов выпускникам. Оказавшись в актовом зале, семьи стали выискивать своих близких среди сотен выпускников, сидевших в первых рядах. Гордые матери махали руками сыновьям и дочерям и посылали им воздушные поцелуи, а выпускники в квадратных шапочках и мантиях застенчиво улыбались в ответ.

Пожилой человек небольшого роста, который медленно вошел в зал, не принадлежал ни к одной семейной группе. Он был одет в черную мантию и квадратную шапочку и относился к числу выпускников — в свои 80 лет он стал вторым по возрасту за многие десятилетия. Казалось, не замечая шума вокруг, он потихоньку пробирался вперед, почти незаметно кивая тем, с кем пересекался взглядом. Когда он прошел полпути к середине зала, внезапно в проход перед ним выскочил мужчина лет 35.

— Привет, дядя!

Старик поднял голову. Его лицо расплылось в широкой улыбке, а печальные карие глаза осветились радостью.

— Ой, Эхуд, я тебя не ждал. Как хорошо, что ты пришел. Спасибо тебе большое. Знаешь, совсем не надо было…

— Не смеши меня, — ответил Эхуд. — Как я мог пропустить твой выпускной?

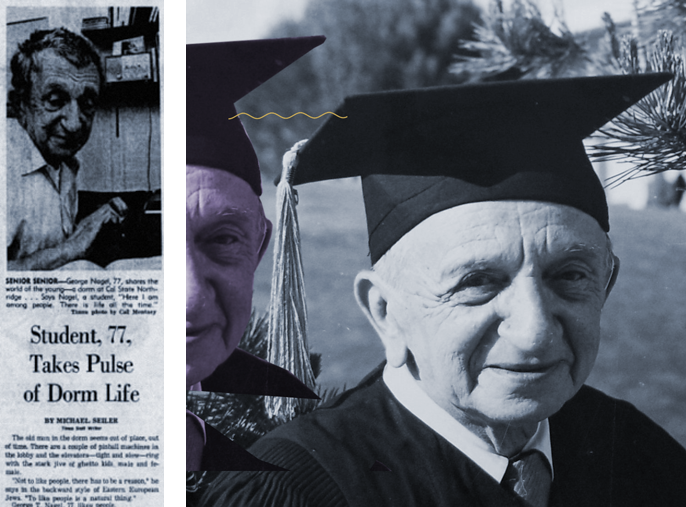

Старик улыбнулся еще шире и пожал Эхуду руку. Распорядитель велел ему не задерживаться и садиться на место, и он медленно пошел туда, где сидели все выпускники, среди которых невзрачный человек 80 лет смотрелся весьма странно и не очень уместно. Те, кто был знаком с ним, звали его Джордж или мистер Нагель. Так его звали — Джордж Т. Нагель, старый еврей, говоривший по‑английски с акцентом и живший в общежитии. Чаще всего его можно было найти в библиотеке.

За пять лет, проведенных в Калифорнийском университете, Джордж, хотя и жил здесь же в общежитии, не завел друзей среди молодых студентов. Никто точно не знал, сколько ему лет и зачем ему понадобилась ученая степень по психологии. На самом деле никто даже и не спрашивал.

Джордж Нагель был нелюдим. Хотя в разговоре он вел себя безупречно вежливо, общался с людьми он только в столовой и явно не имел желания сходиться с ними ближе. Он был ненавязчив и усерден — призрак, который более 40 лет прожил под именем Джордж Т. Нагель. Его настоящее имя было Йехезкель Тауб, и он был потомком одной из самых знаменитых хасидских династий Польши, в 24‑летнем возрасте унаследовал титул отца, его многочисленный хасидский двор и тысячи верных последователей.

Хотя в тот жаркий день 1975 года никто в Калифорнийском университете не знал этого, но Джордж Т. Нагель на самом деле некогда был знаменитым Яблонским ребе, основателем уникального поселения Кфар‑Хасидим неподалеку от Хайфы в современном Государстве Израиль. Накануне Холокоста он увез туда своих последователей из Польши. Но даже сам Тауб не знал, что в тот день, когда он анонимно получал диплом, начался процесс воссоединения Яблонского ребе со своим прошлым и с уникальным проектом, от которого он отчаянно пытался избавиться, но с которым всегда будет неразрывно связан.

Йехезкель Тауб родился 7 октября 1895 года в местечке Нове Място под Плоньском, к северу от Варшавы. Его отец, раввин Яаков Тауб, был ребе местечка Яблонна (Jabłonna) неподалеку от Варшавы, где обитала большая еврейская ортодоксальная община. Рабби Яакова почитали по всей Польше как мистического хасидского лидера. Он был правнуком первого Йехезкеля Тауба — в честь которого назвал новорожденного сына — знаменитого Кузмирского ребе (из города Казимеж‑Дольны), родоначальника нескольких хасидских династий, самая известная из которых — Модзицкая. Модзицкие хасиды получили известность благодаря любви к музыке и целому ряду прекрасных музыкальных композиций, которые они исполняют по субботам и праздникам.

Брат рабби Яакова рабби Йосеф‑Моше Тауб (ум. в 1866) переехал в Яблонну из Нове Място, где его отец рабби Давид‑Цви‑Гирш Тауб основал ветвь кузмирского направления в хасидизме. Набожный и благочестивый рабби Йосеф‑Моше женился на девушке из семейства рабби Исраэля Гопштейна, знаменитого Кожницкого магида, и стал родоначальником собственной ветви Кузмирской династии, получив известность под именем Яблонского ребе. Он трагически погиб молодым еще человеком, и его шестилетнего сына Яакова воспитал дед.

В 1882 году рабби Яаков женился на Бейле Гурман, с которой у него родилось пятеро детей: Йехезкель и четыре дочери. Вопреки обычаям, наследником рабби Яакова был назначен не сын Яакова Йехезкель, а его зять Хаим‑Йосеф‑Галеви Ванхоцкер, женатый на старшей дочери раввина, которую звали Михаль‑Рахель. Когда Хаим‑Йосеф неожиданно скончался, бремя ожиданий свалилось на Йехезкеля. Однако такой поворот событий казался не слишком тревожным: в момент смерти Хаима‑Йосефа раввину Яакову было слегка за 50, и можно было предположить, что пройдет еще много лет до тех пор, пока Йехезкель унаследует титул и обязанности Ребе.

Но рабби Яаков не отличался крепким здоровьем. Вскоре после начала Первой мировой войны он переехал из Яблонны в Варшаву, поближе к лучшим врачам и медицинским учреждениям Польши. К сожалению, пользы это ему не принесло. Летом 1920 года, в возрасте 60 лет, рабби Яаков скончался, и Йехезкель, которому еще не исполнилось 25 лет и который почти не был готов к такому посту, внезапно оказался во главе одного из знатных хасидских дворов Польши.

С помощью жены Перл, происходившей из семьи кожницких хасидов, с которой он вступил в брак в 1915 году, и овдовевшей старшей сестры Михали‑Рахели Йехезкель взялся руководить и вдохновлять своих последователей. Он был полон решимости продолжить дело отца и Кузмирской династии. Он был теплым и сердечным человеком, искренне озабоченным благополучием простых хасидов, образованным и ученым. Его интересовали все аспекты жизни хасидов, он следил, чтобы богатые помогали бедным, а менее благополучные участвовали в общинных делах, чтобы не чувствовать себя нищими, живущими на подаяние. Хасиды обожали его и толпами приходили на его еженедельный субботний тиш, где он пел с ними и читал им проповеди. Новый Яблонский ребе считался восходящей звездой среди хасидских раввинов Польши, будущим лидером польского еврейства.

Все изменилось в 1924 году, когда в Яблонну приехал погостить дальний родственник молодого ребе, харизматичный раввин Йешаяу Шапиро, «кронпринц» польского хасидского мира. Покойный отец Йешаяу рабби Элимелех Шапиро был почитаемым Гродзинским ребе, и по всей Польше насчитывались десятки тысяч его последователей. Трое старших сыновей рабби Элимелеха умерли раньше его, поэтому он женился вторично уже в возрасте за 60 и произвел на свет еще двух сыновей, старшим из которых был рабби Калонимос Калман из Пясечно. Впоследствии этому человеку суждено было стать знаменитым ребе Варшавского гетто. Его проповеди, обращенные к напуганным обитателям гетто, записанные на обрывках бумаги, были найдены после войны в руинах гетто и опубликованы в книге, получившей название «Эш кодеш» («Священный огонь»).

Рабби Йешаяу Шапиро был младшим сыном рабби Элимелеха. Через год после его рождения рабби Элимелех умер, и его вдова вернулась в родительский дом, где обоих мальчиков вырастил и воспитал ее отец, рабби Хаим‑Шмуэль Горовиц‑Штеренфельд из Хантшина, потомок Провидца из Люблина и один из самых необычных хасидских ребе в тогдашней Польше. Он отличался большой ученостью и усердием — известно, что каждый год он заново изучал весь Талмуд и «Шульхан арух», — и его окружал весьма пышный двор. Но больше всего он прославился поддержкой, которую оказывал протосионистскому движению «Ховевей Цион» и идее еврейского заселения Святой земли.

Именно этот аспект его мировоззрения оказался особенно близок сердцу внука рабби Горовица‑Штеренфельда, рабби Йешаяу. Отразив попытки поставить его во главе собственного хасидского двора, рабби Йешаяу увлекся идеей еврейского поселения в Стране Израиля. В 1914 году он посетил Палестину, находившуюся под властью Османской империи, и его потрясли успехи поселившихся здесь сионистских первопроходцев. Несмотря на знатное хасидское происхождение, он стал активным участником сионистского движения, в котором в то время доминировали нерелигиозные евреи, проявлявшие открытую враждебность к еврейской традиции.

В начале Первой мировой войны турки выслали рабби Йешаяу из Палестины, и он вернулся в Польшу, где основал польский филиал движения «Мизрахи» и с энтузиазмом способствовал эмиграции в Палестину поселенцев, соблюдавших заповеди. В 1920 году ему удалось вернуться в Палестину, где он намеревался остаться насовсем, хотя жена поначалу не хотела присоединиться к нему. В 1922 году он возглавил новообразованную организацию «А‑Поэль а‑мизрахи», задача которой состояла в организации в Палестине сельскохозяйственных поселений религиозных сионистов. Его заветной мечтой было переселить из Польши в Палестину целый хасидский двор вместе с его ребе, чтобы негативное отношение к сионистской эмиграции было сломлено успехом большой хасидской общины, эмигрировавшей целиком, не отказавшись от почитания Торы или своей хасидской идентичности. С этой мыслью в 1924 году он отправился в Польшу, где познакомился с Яблонским ребе и его общиной.

Влияние визита рабби Йешаяу оказалось огромным. Он оглушил хозяев яркими рассказами о Святой земле, о возможностях, которые лежат перед теми, кто покупает землю и создает сельскохозяйственные поселения. Турки‑османы потерпели поражение, и им на смену в Палестине пришли англичане. В 1917 году министр иностранных дел Великобритании Артур Дж. Бальфур направил лорду Ротшильду письмо, которое впоследствии получит известность под названием Декларации Бальфура. В нем формально указывалось, что британское правительство «с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине национального очага для еврейского народа и приложит все усилия для содействия достижению этой цели».

Со времен Кира иноверцы, обладающие властью, не предлагали евреям вернуться на родину, говорил рабби Йешаяу. Политика персидского царя Кира привела к восстановлению Иерусалимского храма и возрождению еврейского государства на традиционной территории проживания евреев. Теперь, много веков спустя, такая же возможность возникла вновь. Разве могут религиозные евреи, которые так упорно тысячелетиями держались за свою традицию, уступить такую возможность нечестивцам, отринувшим Тору и иудаизм? Это шанс для религиозного возрождения библейского масштаба, утверждал рабби Йешаяу, и лучшим способом будет перевезти из Польши целую общину, старых и молодых, богатых и бедных, и расселить ее в земном раю, каким является Земля Израиля.

Страстные речи и заразительный энтузиазм рабби Йешаяу произвели большое впечатление на Яблонского ребе и многих из его хасидов. Ребе немедленно созвал всех своих последователей и обратился к общине с призывом немедленно начать готовиться к переезду в Палестину. Он предложил, чтобы сначала туда отправился он сам вместе с менее зажиточными хасидами, они проведут необходимые подготовительные действия. Покупку земли и первоначальные расходы оплатят более состоятельные члены общины, которые присоединятся к ним, когда все будет готово.

На этот призыв в Яблонне отреагировали с большим воодушевлением. Казалось, наступили мессианские времена. Те, кто собирался отправиться в Палестину вместе с ребе, стали готовиться к путешествию, а сам ребе активно собирал деньги как у собственных хасидов, так и у всех тех, кто был связан с кузмирскими группами. Кроме того, он намеревался заручиться благословением ведущих хасидских лидеров, чтобы поддержать идею широкомасштабной эмиграции хасидов в Палестину и заверить своих последователей, что они поступают правильно.

Но на встрече с почтенным предводителем гурских хасидов рабби Авраамом‑Мордехаем Алтером Яблонский ребе столкнулся с неожиданным сопротивлением. Гурский ребе возглавлял десятки тысяч хасидов, живших в разных уголках Польши, — многие из них сами руководили общинами, — и его считали одним из главных лидеров европейских ортодоксов. Хотя в целом среди хасидского руководства преобладали антисионистские взгляды, раввин Алтер относился к новой Палестине с меньшей враждебностью и даже поддерживал эмиграцию ортодоксов. Этим он отличался от большинства хасидских раввинов того времени, полагавших, что любые действия ортодоксальных евреев, которые могут расцениваться как молчаливая поддержка сионистского движения, недопустимы. Но встреча прошла неудачно. Расспросив Яблонского ребе обо всех деталях проекта, Гурский ребе отверг его и назвал крайне неудачной идеей.

«Не принимайте никаких денег и никакой помощи от светских сионистов, — грозно предостерегал он. — Им безразличны ваши интересы, и любая финансовая зависимость от них обернется катастрофой».

Удивленный такой резкой отповедью, Яблонский ребе тем не менее был полон решимости реализовать свой план. Через несколько месяцев он вместе с парой сотен яблонских хасидов оказался на борту корабля, плывущего в Хайфу. Он вез с собой деньги сотен людей, которые мечтали владеть наделом в Святой земле и принять участие в этом уникальном проекте. Вместе с ним на корабле оказался рабби Исраэль‑Элиэзер Гопштейн, который направлялся в Палестину вместе с группой кожницких хасидов. Оба раввина решили объединить усилия и основать хасидское поселение вместе. Они прибыли в Палестину, где их торжественно встретили сионистские чиновники. Хотя им предлагали землю неподалеку от Тель‑Авива, Яблонский ребе предпочел горы с видом на Изреэльскую долину в окрестностях Хайфы, и попросил Еврейское агентство и Еврейский национальный фонд помочь ему приобрести участок в этом районе.

Крупнейшими землевладельцами Изреэльской долины было семейство Сурсук из Бейрута — одна из богатейших христианских семей Ливана. Одно время они планировали построить железнодорожную ветку через долину, и легендарный британский дипломат и христианский филосемит сэр Лоренс Олифант изо всех сил пытался найти инвесторов, которые оплатили бы строительство, но этот план так и не был реализован. Земля принадлежала Сурсукам уже много поколений, и ее обрабатывали арабские земледельцы‑арендаторы. Но у этих арендаторов не было никаких юридических прав на землю, и британские власти подтвердили, что Сурсуки могут продать участки Еврейскому национальному фонду, не предупреждая арабских жителей, которых разрешалось выгнать, не выплачивая компенсации.

С помощью Еврейского национального фонда и легендарного сиониста Йеошуа Ханкина, занимавшегося скупкой земель, были приобретены тысячи акров, на которых находились арабские деревни Шейх‑Абрек, Эль‑Харбадж и Эль‑Харших. Арабам выплатили компенсацию за освобождение земель, и две группы хасидов начали строить дома на холме с видом на Изреэльскую долину и реку Кишон. Яблонский ребе решил назвать свою часть поселения Нахалат‑Яаков, в честь покойного отца, а кожницкий район получил название Аводат‑Исраэль («Труд Израиля») — намек на основателя Кожницкой династии рабби Исраэля Гопштейна, Кожницкого магида, автора книги, которая также называлась «Аводат Исраэль».

Ребе достиг финансового соглашения с Еврейским национальным фондом, который согласился рассматривать деньги, уплаченные за землю, в качестве ссуды. Эту сумму 90 семей должны были вернуть через два года, после того как поселение окрепнет и при условии, что эти семьи останутся. Сумма залога составила четверть пожертвований, привезенных с собой хасидами из Польши, но и Еврейский национальный фонд, и ребе были уверены, что останется достаточно денег для основания поселения, которое должно было стать молочной фермой.

В новое поселение приезжали именитые гости, которым хотелось самим посмотреть на уникальное явление — хасидских фермеров‑сионистов. Раввин Авраам‑Ицхак Кук, главный ашкеназский раввин Палестины, приехал в поселение вместе со своим сефардским коллегой раввином Яаковом Меиром и большой делегацией иерусалимских раввинов. Другим известным гостем был сионистский философ Ахад а‑Ам. Вместе с ним приехали крупные сионистские писатели Иеошуа Равницкий и Хаим Бялик. Будущий президент Израиля Хаим Вейцман привез с собой самого лорда Бальфура, чья декларация 1917 года стала катализатором, способствовавшим установлению британской власти в Палестине и новой волне эмиграции после Первой мировой войны.

Вейцман, возглавлявший Еврейское агентство, весьма критически относился к эмигрантам из Польши, которые отказывались работать на земле, и особенно к ортодоксам, которые селились в новых городских анклавах, таких как Бней‑Брак. Его визит в поселение и на ферму Яблонского ребе широко освещался как пример преданности хасидов сионистским идеалам, чтобы они могли подать пример другим хасидам.

Не всем нравилось внимание, которым окружили Яблонского ребе. Светские сионисты годами вели программы по подготовке первопроходцев, и их страшило, что сионистское руководство впутается в необходимость обустраивать необученных — и с их точки зрения, необучаемых — хасидов. Давид Бен‑Гурион, возглавлявший влиятельную профсоюзную организацию «Гистадрут», решительно выступал против тех, кто поощрял хасидскую ферму. «Как можно разрешать этим хасидам из Яблонны и Кожниц приезжать в Эрец‑Исраэль и переводить ценную землю? — негодовал он в речи на Сионистском конгрессе в Вене в 1925 году и добавлял: — Если они обязательно должны приезжать, то пусть селятся в Тель‑Авиве и оставляют настоящую работу людям, которые знают, что они делают».

В словах Бен‑Гуриона была доля истины. 90 семейств, приехавшие вместе с Ребе в Палестину, состояли из людей всех возрастов, в том числе из стариков, кормящих матерей и маленьких детей. Никто из взрослых мужчин не имел никого представления о строительстве или молочном хозяйстве. Они приехали, движимые чистым идеализмом; но теперь общине нужно было учиться содержать себя самостоятельно, если она действительно собиралась стать маяком для сельскохозяйственной эмиграции ортодоксов, как надеялись ее лидеры.

Осознавая, какую враждебность вызывает проект, в 1926 году Еврейский национальный фонд издал страстную брошюру «Хасидим алу эль а‑арец» («Хасиды приехали в Страну»). В брошюре описывалась возвышенная атмосфера, царящая в поселении хасидских первопроходцев в шабат. Пение, танцы, духовность — все в духе утопической аграрной общины, которая стремится превратить унылый пейзаж в Святую землю, «текущую молоком и медом». Яблонский ребе описывался в брошюре как движущая сила всего предприятия, человек, который работает с раннего утра до позднего вечера, вникает в мельчайшие детали, готовый помочь каждому из своих последователей, юному и старому, в борьбе за претворение мечты в реальность.

Однако все, что могло пойти наперекосяк, пошло наперекосяк. Бывшие арабские арендаторы отказались уходить со своей земли и из своих деревень, несмотря на полученную компенсацию. Зимой пошли сильные дожди, и Кишон вышел из берегов, залив долину и превратив ее в непроходимое болото. Хасиды предприняли отчаянную попытку осушить болото, но у них ничего не получилось. Вскоре на влажную землю слетелись москиты, среди поселенцев началась малярия, и некоторые из них умерли.

Мост, который они построили через реку Кишон, был взорван кочевавшими неподалеку бедуинами. Дожди продолжались, и болото росло. Тем временем арабы убили одну из коров и сбросили ее в колодец, испортив источник пресной воды. Ядовитые змеи, прячущиеся среди вездесущих колючек, жалили фермеров, и несколько человек умерли от их укусов. Еще нескольких убили бедуины. Денег не хватало, и ферма, казалось, не могла свести концы с концами. Несмотря на то что поначалу яблонские хасиды, оставшиеся в Польше, оказывали активную моральную и финансовую поддержку, постепенно финансирование из‑за рубежа сократилось и в конце концов прервалось полностью. Хасиды буквально голодали.

В 1928 году ребе поехал в Соединенные Штаты, где посетил несколько общин, пытаясь собрать денег для поселения. Хотя везде, куда он приезжал, его встречали очень тепло, ему не удалось добиться успеха в сборе средств, и он вернулся с пустыми руками. В отчаянии Яблонский ребе обратился за помощью к сионистским организациям, но вскоре понял, что им тоже приходится нелегко. Палестина переживала серьезный упадок, и финансовая поддержка от сионистских филантропов из Европы и США сократилась. Тем не менее ребе был неутомим и не хотел позволить трудностям сокрушить мечту или сломать жизнь тем, кто вместе с ним стремился к цели.

«У нас нет денег, и мы утопаем в проблемах, — сказал Ребе сионистским чиновникам, с которыми он встречался, — но мы уже здесь, и мы не будем сдаваться».

Представители Еврейского национального фонда и Еврейского агентства сидели с каменными лицами. Проект уже не был пропагандистским оружием, как в 1925 году, и они совершенно не собирались тратить время и деньги на эксперимент, который обернулся катастрофой по всем фронтам.

Но у Яблонского ребе был свой план. Он договорился с опытной группой фермеров из числа религиозных сионистов, принадлежавших к движению «А‑Поэль а‑мизрахи», чтобы они приехали, поселились рядом с польскими хасидами и стали их учить. Каждый новый фермер должен был получить собственный участок земли, на котором он бесплатно мог построить дом, а также надел, который они могли бы обрабатывать для себя. Поселение, изначально расположенное на вершине холма, предполагалось перенести к его подножию, чтобы фермеры оказались ближе к своей земле, а ребе продаст лишнюю землю Еврейскому национальному фонду и Еврейскому агентству, чтобы на вырученные деньги купить продукты и другие необходимые вещи.

«Возможно, у нас нет для вас денег, — сказал он сионистским чиновникам, — но у нас много земли — гораздо больше, чем нам нужно для успеха нашей общины. Мы можем отдать ее Еврейскому национальному фонду в обмен на то, что нам необходимо для успешной реализации проекта».

Внезапно, говоря о том, что стояло на кону, Яблонский ребе расчувствовался. «Пожалуйста, не бросайте нас на произвол судьбы, — взмолился он. — Мои хасиды умирают, и я обязан спасти их!»

В конце концов стороны пришли к соглашению. Сионистские администраторы настояли, чтобы старые и больные вернулись в Польшу и оставались там, пока все не наладится, поскольку ресурсов на всех не хватит. Во‑вторых, молочную ферму нужно было закрыть и заняться фруктовыми садами и злаками. В‑третьих, землю нужно будет переписать в собственность Еврейского национального фонда, независимо от того, что произойдет в будущем. Яблонскому ребе пришлось согласиться на все эти условия.

Взамен Еврейское агентство назначило поселенцам содержание, а Еврейский национальный фонд взял на себя накопившиеся долги. Обе маленькие деревни объединили в одно поселение, которое получило название Кфар‑Хасидим («Деревня хасидов»), и к ним присоединили третью группу — религиозных сионистов из Германии и Нидерландов, которые учились в европейских лагерях Ахшара и вызвались изменить судьбу общины к лучшему.

В мае 1930 года завершились работы по прокладыванию мощеной дороги, соединявшей Кфар‑Хасидим с шоссе Хайфа–Назарет. Ребе немедленно договорился, чтобы хасиды, которые не были заняты на полевых работах, получили работу в Хайфе. Специальный автобус должен был забирать их каждое утро и привозить домой вечером — примечательное нововведение для тех лет.

К сожалению, хотя у жителей Кфар‑Хасидим дела пошли на лад, Яблонский ребе оказался в центре большого финансового скандала. Положение евреев в Польше стремительно ухудшалось, особенно после 1935 года, и хасиды из Яблонны стали приезжать в Палестину в надежде получить земельные участки, за которые они заплатили больше десяти лет назад. Поскольку Яблонский ребе не имел земли, чтобы дать им, и денег, чтобы компенсировать убытки, они обвинили его в воровстве. Он пытался объяснить им, что участки использовали, чтобы помочь поселению выжить, но в глазах хасидов ребе был жуликом, который обманом выманил у них деньги и не дал обещанного взамен.

Когда в 1936 году разразился арабский мятеж и по всей Палестине начались нападения на евреев, жители Кфар‑Хасидим тоже стали просить у ребе денег, чтобы вернуться к семьям в Польшу. Но и для них у него денег не было. Кфар‑Хасидим только начала окупаться; свободных денег не было. Будучи вынужденным выплачивать долги Еврейскому национальному фонду и Еврейскому агентству, находясь под постоянной угрозой, что они заберут дома и участки жителей Кфар‑Хасидим, и в то же время отражая обвинения собственных последователей, в 1938 году Яблонский ребе отправился в Соединенные Штаты в надежде уговорить каких‑нибудь богатых сионистов предоставить ему финансовую помощь. В Кфар‑Хасидим ему суждено было вернуться только через сорок с лишним лет.

Ребе приехал в Нью‑Йорк и остановился у своей племянницы Арелы Мезрич, дочери его сестры Ривки Графштейн, которая трагически погибла в 1931 году от укуса змеи. Арела выросла в Кфар‑Хасидим, но несколькими годами ранее решила эмигрировать в США. В 1935 году она обосновалась в Нью‑Йорке и вскоре вышла замуж за Мордехая Мезрича, эмигранта из России. Семья Мезрича владела фабрикой по производству сумок на Восточном побережье и была довольно состоятельной. Яблонский ребе устроился у Мезричей и стал ездить по ортодоксальным общинам, с сочувствием относившимся к сионистскому делу, в надежде найти поддержку для расширения Кфар‑Хасидим. Чтобы больше людей узнало о нем, он обратился в Федерацию польских евреев Америки — организацию, основанную в 1908 году, чтобы помочь осевшим там польским евреям, но в последнее время начавшую оказывать поддержку всем польским евреям, которые оказались в затруднительном положении. К концу 1930‑х годов антисемитизм в Польше достиг нового пика, выразившись в ряде законодательных актов польского правительства и его сознательном нежелании ограничить насилие, направленное против евреев. Эта ситуация заставила Федерацию поддержать планы Ребе привезти польских евреев в Палестину.

В июле 1939 года газета «New York Daily News» сообщила о том, что Федерация приобрела 400 акров земли в Палестине для расселения 500 еврейских семей из Польши. В публикации говорилось, что «колонистам», которые отправятся в Палестину из Польши, «будет предоставлен кредит на постройку домов и другие нужды», а также что проект проводится «под руководством рабби Езекиэля Тауба из Палестины», которому помогает специальный комитет, назначенный Федерацией.

Трагическим образом этим амбициозным планам не суждено было реализоваться. Через два месяца немецкая армия вошла в Польшу, а Яблонский ребе застрял в Соединенных Штатах в положении беженца. Он немедленно прекратил кампанию по сбору средств и попытался внести свой вклад в военные усилия. Сначала он предпринял попытку поступить в армию или во флот, но там идея рекрутировать польского хасида в середине 1940‑х никого не привлекла. Ребе не отчаялся и стал искать работу на заводах по изготовлению боеприпасов, которые быстро набирали обороты в первые военные месяцы благодаря Закону о ленд‑лизе, разрешавшему экспортировать оружие и материалы военного назначения «правительству любой страны, оборону которой президент сочтет жизненно важной для национальной безопасности Соединенных Штатов».

Война в Европе усиливалась, и Яблонский ребе переехал на запад, где нашел работу на верфях в Калифорнии. В 1942 году газета «Jewish Floridian» сообщала, что ребе работает в порту Сан‑Франциско клепальщиком. Через несколько месяцев той же газете написали, что он переехал в Лос‑Анджелес, где устроился инженером на другой верфи. «Ребе решает проблему соблюдения шабата, не теряя рабочих часов, — говорилось в газете, — поскольку в будние дни он работает сверхурочно».

В июне 1942 года Би‑би‑си передала сообщение о том, что нацисты сознательно и систематически убили 700 тыс. польских евреев. К ноябрю американские газеты подтвердили, что происходят массовые убийства, но написали, что Би‑би‑си преуменьшила реальный масштаб геноцида. Миллионы европейских евреев убиты нацистами, и мрачные слухи, которые уже больше года приходят с европейского континента, соответствуют действительности. О подробностях Холокоста в прессу сообщал Герхард Ригнер, представитель Всемирного еврейского конгресса в Швейцарии, который направил целый ряд посланий раввину Стивену Вайсу через Госдепартамент США. Сначала Госдепартамент пытался скрыть эту информацию, которую его чиновники сочли преувеличенной и слишком скандальной, но, проведя собственное расследование, они подтвердили ее и сообщения были опубликованы. Ужасы Холокоста подтвердились.

Еврейские общины стран‑союзников по всему миру проводили марши, молитвы и бдения, и в среду 2 декабря 1942 года был объявлен международный день траура. Евреи, у которых остались родственники в странах, находившихся под контролем нацистов, или в странах — союзницах нацистской Германии, были в ужасе. По всему миру они пытались заставить правительства союзников предпринять хоть что‑нибудь для прекращения массовых убийств. Но кроме пустых деклараций и бессмысленных банальностей ничего не происходило, и резня продолжилась.

В январе 1944 год, под давлением министра финансов еврея Генри Моргентау президент Рузвельт запретил Госдепартаменту заниматься вопросами, связанными с уничтожением евреев нацистами, и учредил для этой цели Совет по делам беженцев войны, который возглавил лично. В ноябре 1944 года совет опубликовал декларацию, подтверждавшую наличие активно действующей фабрики смерти в Аушвице‑Биркенау, а также гибель подавляющего большинства европейского еврейства.

На евреев, родившихся в Польше, сообщение Совета произвело чудовищный эффект. Оно раз и навсегда подтвердило худшие их опасения, а именно что все евреи Польши погибли — удушены газом, застрелены, сожжены — убиты, как животные, в лагерях смерти и оврагах. До войны в Польше проживала самая многочисленная и самая активная еврейская община в мире. Теперь этой общины больше не было, она была стерта с лица земли.

Для Яблонского ребе, бывшего раввина местечка Яблонна под Варшавой, сообщения о Холокосте звучали вдвойне ужасно. Помимо того факта, что вся община Яблонны уничтожена вместе с остальным польским еврейством, он думал о том, что среди погибших были и люди, которых он лично отправил в Польшу из Палестины, потому что они не приносили пользы в фермерском хозяйстве и лишь впустую тратили ресурсы — в том числе родственники многих пионеров Кфар‑Хасидим. Таково было непреложное условие договора Еврейского Национального фонда и Еврейского агентства с хасидским поселением, и ребе позволил реализовать его, пусть даже и с большой неохотой. Ребе уже начал думать, что смерти тех, кто вернулся в Польшу, лежат на его совести.

Боль была жуткой. Кроме того, а где же был Б‑г? Он вообще существует? А если существует, то совершенно ясно, что Он покинул Яблонского ребе. Столько людей лишились жизни — и он, Йехезкель Тауб, стал орудием их гибели. Весь его хасидский двор стерт с лица земли, а оставшиеся в живых в Кфар‑Хасидим презирают его за ту роль, которую он сыграл в их жизни.

В конце 1944 года стало ясно, насколько верны сведения из Европы. Гнев Яблонского ребе на Б‑га становился все сильнее, и он решился круто изменить свою жизнь. Без хасидов, рассуждал он, он уже не ребе — у ребе должны быть хасиды, а его хасиды погибли. Его проект Кфар‑Хасидим в Палестине явно не удался — все, кто там остался, уже в нем не нуждаются, а скорее всего, они вообще не хотят его видеть. Поэтому лучшее, что он может сделать, подумал ребе, — это исчезнуть в Соединенных Штатах, подобно миллионам других безликих эмигрантов, которые сделали то же самое.

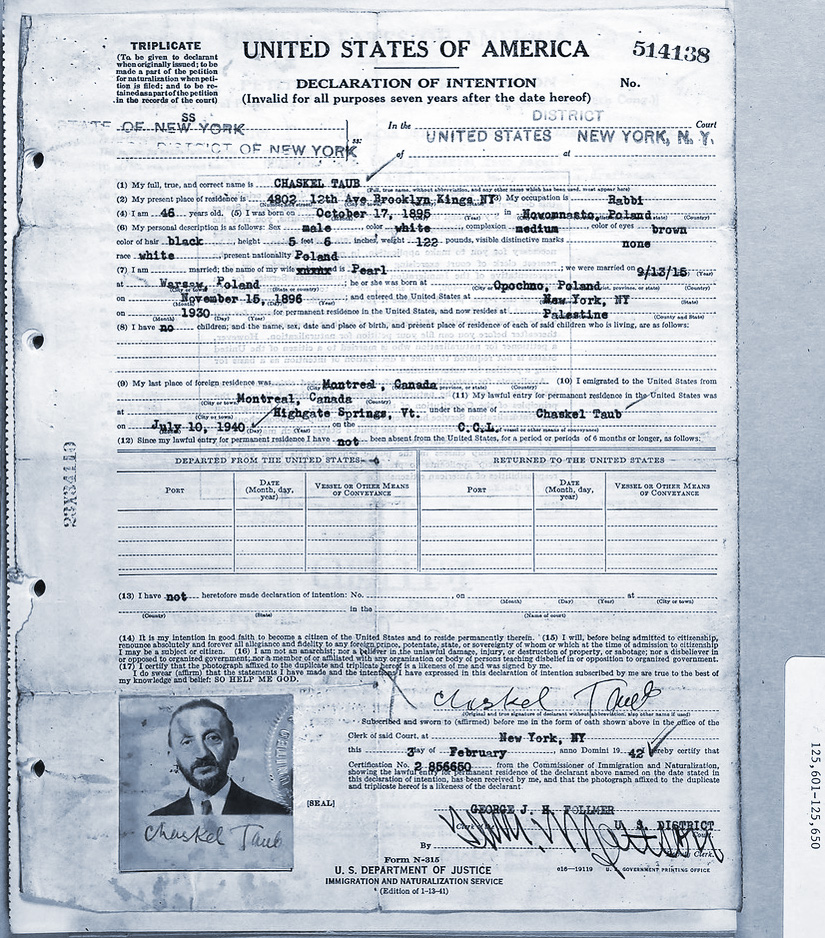

И вот так в один прекрасный день рабби Йехезкель Тауб — достопочтенный Яблонский ребе, отпрыск Кузмирской хасидской династии, бывший лидер тысяч преданных последователей и один из первых ортодоксальных евреев, ставших сионистскими поселенцами, — снял кипу, отрезал пейсы, сбрил бороду, тихо сменил имя и заполнил документы на натурализацию, чтобы стать гражданином Соединенных Штатов.

1 августа 1945 года двое его нееврейских знакомых, Маргарет Депью, гостиничный менеджер, и Альберт Крапо, такелажник, поручились, что они знают «Хаскила Тауба» с декабря 1944 года как «человека хороших моральных качеств», и засвидетельствовали, что он принес присягу, после которой ему было предоставлено гражданство США. В документах по натурализации он именуется так: Джордж Езекиэль Тауб Нагель. Он избегал любых контактов с еврейской общиной Лос‑Анджелеса и порвал все связи с Кфар‑Хасидим, за исключением тайной переписки с родственниками, которые называли его секретным именем Uncle Dod, объединявшим слово «дядя» на английском и на иврите. Он перестал соблюдать кашрут, перестал соблюдать шабат и праздники, в том числе Йом Кипур. Он забросил изучение Торы и религиозных текстов и почти никогда не ходил в синагогу. Для всех вокруг Яблонский ребе перестал существовать, и на его месте появился некий польский эмигрант с зачесанными назад волосами и грустным и отстраненным взглядом.

Когда Вторая мировая война закончилась, верфи перестали нуждаться в Джордже Нагеле, но годы, которые он потратил на строительство и инженерное дело, не прошли даром. В Южной Калифорнии начался массивный строительный бум, особенно в долине Сан‑Фернандо неподалеку от Лос‑Анджелеса. Маленькие пригороды, которые раньше усеивали долину, внезапно расцвели, быстро захватили цитрусовые сады и фермы, которые в начале ХХ века занимали большую часть долины. Оборонные, космические и авиационные заводы, расположенные в Южной Калифорнии, нуждались в рабочей силе и сами привлекали сюда электрические компании, предприятия, занимавшиеся атомной энергетикой, и, разумеется, исследователей и разработчиков. Прибавьте к этому инфраструктуру, необходимую для жизни новых обитателей этих мест и их семей, и создаваемые ею рабочие места — в общем, потребность в жилищном строительстве была огромной, и на ней можно было прекрасно заработать.

Джордж Нагель немедленно воспользовался этой возможностью. Он взял ссуду, купил землю и построил на ней скромные дома, которые росли по всей долине, как грибы. Истоки его познаний в области строительства восходили к тяжелой работе, которой он занимался в первые годы в Кфар‑Хасидим, и этот опыт позволил ему разработать успешные проекты, быстро превратившие его в зажиточного человека. Его строительный бизнес все время расширялся.

Периодически он работал над совместными проектами с другими группами предпринимателей из числа ортодоксальных евреев, переживших Холокост и осевших в лос‑анджелесском районе Фэрфакс, особенно с братьями Мотлом и Янкелем Корнвассерами. Корнвассеры происходили из польского города Сосновец, и вся их семья погибла во время Холокоста. Некоторые евреи, в том числе Корнвассеры, знали, кто такой на самом деле Джордж Нагель, но по его просьбе они хранили эту информацию в строгой тайне.

Одним из друзей Джорджа из ортодоксальной общины был Идл Ротенберг, сын Косоньского ребе из Клейнвардейна рабби Моше‑Шмуэль Ротенберг, который в начале 1930‑х эмигрировал в США из Венгрии, а в 1937 году переехал в Лос‑Анджелес, мягкий климат которого облегчал симптомы его астмы. Идл был шойхет (забивал скот) и очаровательный собеседник. Его брат Эфраим‑Ашер Ротенберг был раввином крошечной хасидской синагоги в Фэрфаксе, но Идл посещал синагогу раввина Ицхака‑Пинхаса Гинзбурга, которая находилась ближе к его дому. Он звал Джорджа ходить туда с ним, и в редких случаях Джордж соглашался и приходил — но только при условии, что никто не узнает, кто он на самом деле.

На самом деле никто им особенно и не интересовался. Еще одна заблудшая душа европейского происхождения, которая почему‑то осела в Лос‑Анджелесе. Отошел от религии, но изредка хочет прикоснуться к традиционной еврейской жизни своей юности. В маленьких синагогах Фэрфакса того времени таких посетителей были десятки, и никто не вникал в их историю или положение; в конце концов, у всех были свои проблемы и воспоминания.

В 1950‑х годах в Лос‑Анджелес приехал с визитом ребе Садигурско‑Пшемысльского двора рабби Мордехай‑Шолом‑Йосеф Фридман. Однажды вечером он проводил собрание лос‑анджелесских хасидов в синагоге раввина Гинзбурга, и Идл Ротенберг убедил Джорджа сходить туда. В то время раввин Фридман был одним из крупнейших хасидских авторитетов мира, видным раввином из знатной династии — приезд человека такого «калибра» был большим событием.

В синагоге раввина Гинзбурга собралось множество людей, чтобы разделить с ребе послесубботнюю трапезу — в хасидских кругах это считалось особой привилегией — но конечно, это было не столько людей, как в Нью‑Йорке или в довоенной Европе, где на такое мероприятие легко могли прийти тысячи человек. В Лос‑Анджелесе настоящих хасидов не было, только несколько человек, переживших Холокост, которые перестали быть хасидами, но тосковали по временам своей юности. Садигурский ребе отнесся к ним без должной серьезности, и многие были очень разочарованы.

— И это вы называете тиш? — сказал один из них приятелю, сидевшему рядом с Джорджем и Идлом. — Это насмешка. Бледная тень того, как должен выглядеть настоящий тиш. Я помню тиш у Яблонского ребе — отец водил меня туда, когда я был ребенком. Вот это был настоящий тиш, с настоящими песнями, атмосфера, от которой дух захватывало. Не то, что здесь. — И с этим словами он встал и вышел.

Разве знал этот человек, что ровно напротив него за столом сидит, слыша каждое его слово, сам Яблонский ребе — тот самый ребе, который вдохновлял его и сотни других людей много лет назад, — а теперь невзрачный, гладко выбритый, не соблюдающий заповедей еврей, который строит дешевые дома в долине. Но Джордж ничего не сказал, и Идл Ротенберг тоже.

В конце 1960‑х в калифорнийской экономике произошел резкий спад и начала расти безработица. Отмена банковского регулирования изменила динамику работы ссудно‑сберегательных ассоциаций. Деньги Восточного побережья и Среднего Запада, которые раньше текли рекой в направлении Калифорнии благодаря более высокому проценту по вкладам в Калифорнии, теперь оставались дома, потому что ставки в Нью‑Йорке и Чикаго стали такими же, как в Калифорнии. Для торговцев недвижимостью сократились возможности банковских ссуд. Бум жилищного строительства замедлился.

Пару лет спустя Джордж решил инвестировать в девелоперский проект многоквартирного дома — новый шаг по сравнению с его предыдущим направлением — выкупом маленьких участков для строительства дешевых домов на одну семью. По мере ухудшения экономической ситуации Джордж обнаружил, что его дела пошли из рук вон плохо. Субподрядчики срывали сроки, а когда квартиры наконец были готовы, они выглядели ужасно, и никто не хотел их покупать. В конце концов банки наложили взыскание и забрали квартиры себе. Джордж почти разорился. Внезапно он заболел и попал в больницу. Прошло несколько недель, прежде чем ему не поставили диагноз и не начали лечить. Ему было за 70, и он прекрасно понимал: его отец и дед умерли молодыми и ему самому вряд ли суждено выйти из этой больницы живым.

Пока Джордж лежал в больнице, к нему приходил его внучатый племянник Эхуд‑Йонай. Эхуд бы внуком его старшей сестры Михали‑Рахели, чья дочь Арела вышла замуж за отца Эхуда по имени Мордехай, мятежного сына сиониста‑ультраортодокса из России, который поселился в Кфар‑Хасидим вскоре после основания поселка. Его сын Эхуд тоже не был религиозным, и, отслужив в армии, он переехал в Калифорнию и работал журналистом в «California Magazine». В Калифорнии Эхуд впервые познакомился с двоюродным дедом. Они много времени проводили вместе и сильно сблизились. Как только Эхуд услышал, что Джордж в больнице, он помчался к нему. Недели шли за неделями, и Эхуд регулярно приходил к Джорджу, надеясь его приободрить.

— Почему ты не возвращаешься в Израиль? — спрашивал он Джорджа. — Что ты делаешь в Америке один‑одинешенек, без семьи?

— Я не могу вернуться, — отвечал Джордж. — Я испортил им жизнь, и они думают, что я украл их деньги. Я никогда не смогу вернуться. Забудь об этом. Эта часть моей жизни кончилась.

— Может, просто съездишь посмотреть? — предложил Эхуд.

Джордж внимательно посмотрел на племянника:

— Я подумаю.

Но Эхуд не отставал. Он все время заговаривал об этом. Все давно забыли о прошлом, уверял Эхуд, жизнь продолжается. Но Джордж все колебался. После десятков лет добровольного изгнания он просто не мог представить себе, что вернется в Кфар‑Хасидим, где он пережил столько мучений и драм.

— Так что ты будешь делать, когда поправишься и выйдешь из больницы? — спрашивал Эхуд.

— Я не так быстро поправляюсь, — отвечал Джордж. — Может быть, я вообще отсюда не выйду, только в гробу.

— Что за мрачные мысли! Прекрати! А если тебе станет лучше? Вернешься в бизнес?

— Никогда! — с выражением воскликнул Джордж.

— И что тогда? — журналист Эхуд не мог оставить вопрос без ответа.

— Я думаю, я поступлю в колледж и буду изучать психологию.

Эхуд рассмеялся:

— Ты шутишь? Колледж? Психология? Почему бы просто не поехать домой, в Израиль?

Джордж вздохнул.

— Всю жизнь я хотел изучать психологию. У меня достаточно денег, чтобы прожить, поэтому если я не умру в больнице, я поступлю в университет и буду изучать психологию. Именно этого я хочу.

Джордж посмотрел на Эхуда решительно и непреклонно. Эхуд пожал плечами. Идея показалась ему более чем странной. Но как только Джорджа выписали из больницы, он подал документы в колледж Сан‑Фернандо Вэлли, прошел собеседования и поступил на отделение психологии. Вместо того чтобы снять квартиру в Нортридже, рядом с кампусом колледжа, он предпочел поселиться в общежитии вместе с другими студентами.

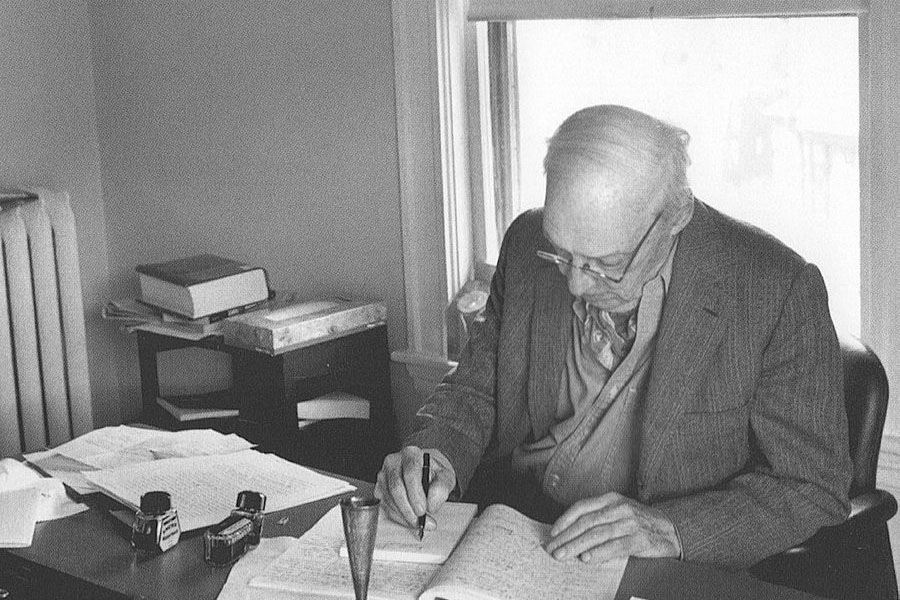

Джордж попал в свою стихию; он как будто заново родился на свет. Единственное, что его интересовало, была учеба, и большую часть времени он проводил в библиотеке: читал, писал, занимался. Он сохранил несколько инвестиционных портфелей, которые позволяли ему скромно жить, но не желал заниматься никаким инвестиционным бизнесом — эта часть его жизни закончилась. Он пришел к мысли, что каждый оставшийся ему день ценен и он не собирается тратить свое время на зарабатывание денег, которые ему не нужны и которые он никогда не потратит.

Вскоре Джордж стал местной достопримечательностью в колледже, в 1972 году переименованном в Университет штата Калифорния в Нортридже. Газеты писали о пожилом студенте, который живет рядом юношами и девушками, участвующими в антивоенных протестах. Многие из них взяли его в «суррогатные дедушки». Джордж умел слушать и всегда рад был дать совет — множество студентов протоптали дорожку к его двери. Но никто из них не знал, кто такой Джордж на самом деле. Он рассказывал о себе очень немного, только чтобы не задавали лишних вопросов. Он говорил, что приехал в Соединенные Штаты через Палестину непосредственно перед Второй мировой войной — несчастный беженец без жены и детей, без денег и перспектив. Он был воплощением американской мечты: стал успешным бизнесменом и теперь тратит остаток жизни на учебу, нагоняя то, что утратил в юные годы, изучая предметы, которые всегда его интересовали, но для которых у него никогда не было времени.

Джордж Нагель — выпускник колледжа. 1975

В университете к Джорджу присоединился его юный дальний родственник Джозеф Чади — племянник мужа его племянницы Арелы Мезрич. Семья Чади жила в Калифорнии, куда они переехали в 1940‑х годах, и к Джорджу они относились как к родственнику. Джозеф особенно сблизился с Джорджем, но и он ничего не знал об истинном происхождении старика. Единственный человек, который знал все об удивительной истории Яблонского ребе и его альтер эго Джорджа Нагеля, был его внучатый племянник Эхуд.

В 1975 году Джордж Т. Нагель получил степень бакалавра в области психологии. Это было важное событие, и Эхуд верил, что, избавившись от бациллы образования, Джордж наконец согласится вернуться в Кфар‑Хасидим. Сразу после выпускного Эхуд вернулся к этому вопросу. Пришло время поехать в Израиль. Неожиданно Джордж отнесся к этой идее более благосклонно, чем раньше, и пообещал Эхуду, что очень скоро отправится в Кфар‑Хасидим.

Но он все равно волновался.

— А что, если они до сих пор меня ненавидят? А что, если они презирают меня? Если они считают, что я вор? — спрашивал он Эхуда.

— Ну и что? — отвечал Эхуд. — Если тебе не понравится в Кфар‑Хасидим, возьмешь такси в Хайфу, поселишься в отеле и следующим самолетом улетишь обратно в Лос‑Анджелес.

Джордж покачал головой. Он все еще колебался.

— Я не вернусь туда насовсем — ты это знаешь, — сказал он.

Эхуд улыбнулся:

— Посмотрим.

Джордж еще не был готов. Он решил пойти в магистратуру, но вместо того, чтобы ходить на занятия и сдавать экзамены, стал волонтером в лечебнице для наркоманов, консультируя пациентов. Он тщательно документировал каждый случай, записывая подробности встреч и своих мысли о каждом пациенте. Результатом стала книга «Райское убежище — они избежали гнезда кукушки», название которой намекало на фильм 1975 года «Пролетая над гнездом кукушки», получивший целый ряд призов Американской киноакадемии. В фильме пациенты психиатрической больницы скованы страхом. Джордж в своей диссертации помогает людям выйти из ментальной тюрьмы и возвращает их в общество.

Джордж завершил полный круг. Внезапно он опять оказался в роли хасидского ребе, даже не давая себе в этом отчета. Он помогал людям сделать жизнь лучше, исцелял их, наставлял и давал им возможность раскрыться. В этой роли он уже не был Джорджем Нагелем, бизнесменом‑эмигрантом, который бежал от несчастного прошлого, — он был Яблонским ребе, который дарил отчаявшимся надежду на лучшее будущее.

На дворе стоял 1978 год, и Джордж наконец готов был вернуться в Кфар‑Хасидим. Он сказал Эхуду, что купил билет в Израиль и обратно и назвал даты. Ничего не говоря Джорджу, Эхуд сообщил матери, что дядя намерен приехать.

И вот день настал, и Джордж приземлился в тель‑авивском аэропорту Бен‑Гурион. Через полтора часа машина въехала в Кфар‑Хасидим и остановилась у невзрачного домика на улице А‑Меясдим («Основателей»), где с мужем Мордехаем жила племянница Джорджа Арела. Они не виделись сорок лет.

Арела выбежала к Джорджу и обняла его.

— Добро пожаловать домой, дядя! — прошептала она. — У нас для тебя сюрприз.

— Сюрприз? — идея сюрприза ему скорее не нравилась.

— Да, — ответила она, — но нам нужно проехать в общинный дом. Там несколько человек хотят с тобой встретиться.

Они приехали в общинный дом, набитый сотнями людей, которые хотели познакомиться с человеком, основавшим Кфар‑Хасидим. Старые и молодые, религиозные и нерелигиозные — пришли все, кого что‑то связывало с деревней. Впереди стоял стул для Джорджа, и когда он шел к своему месту, воцарилась тишина. Он сел под большим приветственным плакатом, висевшим на стене. Пожилой человек встал и повернулся к Джорджу.

— Ребе, вы меня помните? — спросил он.

Джордж внимательно посмотрел на него, пытаясь вспомнить.

— Я не уверен, — ответил он. — Ты Хаимке? Хаимке Гельдфарб?

Хаимке расплылся в улыбке:

— Да, ребе, это я. — Его голос дрожал. — От имени жителей Кфар‑Хасидим я приветствую вас дома. Вы, наверное, нервничали, когда ехали сюда. Вы, наверное, думали, что мы на вас сердимся. Вы, наверное, думали, что увезли нас из Польши, оторвали от дома и семьи, чтобы реализовать свою мечту, а не нашу. А потом, когда все пошло не так, вы решили, что мы сердимся на вас за это. Но, ребе, если вы так думаете, то вы ошибаетесь. Потому что ребе, вы спасли нам жизнь — если бы не вы, нас всех убили бы нацисты.

— Посмотрите сюда… — Хаимке указал на группу людей в центре зала. — Это мой сын с женой и детьми, а рядом с ним две моих дочери с мужьями и детьми. Мои родители, дяди, тети, братья, сестры и их дети — все они убиты нацистами. А мы приехали сюда с вами, ребе. Мы построили это место. Мы основали эту деревню. Мы выжили. И это были вы, кто спас нам жизнь. И за это мы благодарны вам. Спасибо вам за наши жизни и за жизни наших детей и внуков. Мы никогда не устанем благодарить вас.

Хаимке сел, и вместо него встала пожилая женщина.

— Ребе, вы помните меня?

Джордж присмотрелся.

— Шейндл, это ты?

— Да, я Шейндл, но теперь меня зовут Шошана.

У Шейндл комок встал в горле, и было видно, как ей тяжело говорить.

— Ребе, ребе, где вы были столько лет? Мы скучали по вам! Вы нужны нам! Без вас мы все были бы мертвы, у нас не было бы такой прекрасной жизни в Израиле! Почему вы нас бросили? Все получилось хорошо. Посмотрите на нас, посмотрите, как мы счастливы. Мы убежали от убийц, мы построили дома в Земле обетованной. Вы сказали, что мы сможем это сделать, и мы смогли.

Шейндл разрыдалась. Слезы текли у нее по щекам, сидевшая рядом дочь обняла ее.

— Ребе, возвращайтесь домой, — плакала Шейндл. — Вы уехали слишком надолго. Пришло время вернуться.

Воцарилась тишина, прерываемая только всхлипами Шейндл. Джордж посмотрел вокруг. Все смотрели на него. Он посмотрел на свои руки, потом на пол. Он медленно поднялся.

— Мои друзья, мои дорогие, любимые друзья, — начал он. — Я так тронут вашим теплым приемом. Мне мало что есть сказать. Я так тосковал по этому месту и по вам все эти годы. Я никогда не понимал, что значит для меня это место и что я значу для вас, — до сегодняшнего дня. Я никогда не думал о том, что вы сейчас сказали. Я никогда не думал о том, что я спас вам жизнь, — только о тех жизнях, которые были утрачены. Я никогда не думал о том, что я дал вам, — только о том, чего я лишил вас. Но теперь мне стало ясно.

Он замолчал на несколько секунд. Можно было услышать, как муха пролетит. И тогда Джордж медленно и решительно прошептал:

— Пришло время. Я готов. Я возвращаюсь домой. Я готов. Я возвращаюсь домой. — Он сел.

Какое‑то время тишина продолжалась, а потом зал взорвался аплодисментами. Все встали и захлопали. Аплодисменты не кончались, пока Джордж шел по залу и пожимал каждому руку, широко улыбаясь. Яблонский ребе вернулся в Кфар‑Хасидим, и теперь он решил остаться здесь насовсем.

Впрочем, Джордж отправился в Лос‑Анджелес уладить дела и приготовиться к переезду в Израиль. Однако это заняло больше времени, чем он думал. Он хотел закончить магистратуру в университете, но вскоре понял, что это у него не получится и ему нужно перебираться в Израиль, пока он еще не слишком стар. В течение следующих двух лет Джордж несколько раз приезжал в Израиль, пока наконец в ноябре 1981 года он не собрал последние вещи и не улетел в Израиль навсегда. Ему только что исполнилось 86 лет.

Проведя больше 40 лет на чужбине, он в конце концов вернулся в Кфар‑Хасидим, окруженный любовью и почтением. И теперь Джордж Нагель вернулся к корням и опять сменил имя, вновь став Йехезкелем Таубом. Вновь он стал почитаемым Яблонским ребе. Он отрастил бороду и пейсы, вновь надел кипу и стал соблюдающим евреем. Ребе занял свое место в первом ряду синагоги Кфар‑Хасидим и молился там, а несколько раз в неделю любознательные юноши собирались на лужайке возле дома, где жил Ребе, и он обучал их Торе и рассказывал им о хасидских традициях.

Очень немногие люди знали, что он вернулся в Израиль, и честно говоря, мало кому было до этого дело. Трудности, с которыми сталкивались первопроходцы в Палестине в 1920‑х и 1930‑х годах, остались в далеком прошлом. На смену им пришло процветающее Государство Израиль. Яблонский ребе был реликтом трудной истории, о которой лучше забыть, и он никому не был интересен, кроме его собственных родственников и жителей Кфар‑Хасидим.

Даже Кфар‑Хасидим немало изменился с тех далеких времен. В поселке появился новый ультраортодоксальный квартал — Кфар‑Хасидим‑Бет, — где расположилась всемирно известная ешива, как ни странно, не хасидская, а литовская. Но недостаток внимания к его возвращению в Израиль не тревожил ребе. Он совершенно не хотел привлекать к себе внимания. Прожив более четырех десятилетий в Лос‑Анджелесе под псевдонимом, он понимал, что любая публичность только вызовет ненужные вопросы и воскресит неприятные истории и разочарования.

В начале 1986 года ребе стал слабеть, и 22 мая он тихо скончался. Ему было 90 лет. Похороны были скромные, на них присутствовали только жители Кфар‑Хасидим. Ребе похоронили в самом центре кладбища, среди могил тех, кто более 60 лет назад приехал вместе с ним из Европы, чтобы построить хасидское поселение в Эрец‑Исраэль. Хотя все пошло не совсем так, как предполагалось, они вместе мечтали и вместе страдали. Кфар‑Хасидим выстоял невзирая на многочисленные трудности и проблемы и невзирая на отсутствие лидера в течение стольких лет. Но он окончил свои дни среди них, завершив путь, начатый в 1924 году.

Через месяц после похорон по израильскому обычаю на могиле ребе поставили надгробный камень. Надпись на нем описывает блестящее происхождение ребе и его единственный великий подвиг:

Здесь лежит великий раввин Йехезкел Тауб, «Яблонский ребе», сын великого раввина Яакова Тауба. Последний отпрыск династии, начавшейся с великого раввина Йехезкеля Кузмирского, ученика Люблинского провидца… В 5685 году он вывел своих хасидов в Эрец‑Исраэль и освободил земли Харбаджа, Харшиха и Шейх‑Абрека. Основатель поселения Нахалат‑Яаков, впоследствии получившего название Кфар‑Хасидим.

Удивительный путь от уважаемого польского хасидского раввина к сионистскому первопроходцу, неудачнику, военному беженцу, портовому рабочему, успешному девелоперу, банкроту, старейшему студенту колледжа и обратно к корням — к почитаемому хасидскому ребе. Несомненно, это одна из самых поразительных еврейских историй, случившихся в ХХ веке.

Оригинальная публикация: The Amazing Return of the Yabloner Rebbe

The New York Times: Сидни Шахнов — узник концлагеря и американский генерал

Об американцах, которые вместе с тем и евреи