Окончание. Начало в № 4 (372)

Святой секретарь

Мерный стук ходиков, висевших на стене над столом, Хони днем никогда не слышал. А теперь они гремели, словно гром небесный. Когда каждый стук начал отдаваться в голове так, будто по ней били молоточком, Хони понял: пришло время остановиться. Четверть третьего ночи, пора заканчивать свой рабочий день, начавшийся в девять утра. Хони встал из‑за стола, подошел к окну, присел, несколько раз развел руками. Из‑за многочасового сидения за столом тело затекло. Но и работа была сделана — он с удовольствием посмотрел на стол, где ровными пачками были разложены бумаги. Самая большая: письма, полученные в течение прошедшего дня, на которые Хони должен был сам написать ответ. Вторая поменьше: письма, отобранные для прочтения Ребе. И третья тоже немаленькая: отчеты, счета и прочая бухгалтерия. Пора возвращаться домой, Броха небось не дождалась его с ужином и давно пошла спать. Да и какой тут ужин — еще немного, и время завтракать.

Хони прислушался: во всем двухэтажном доме стояла тишина. Не спал в нем только Хони. И, скорей всего, сам Ребе, сидевший над книгами. Но беспокоить его в такое время Хони не смел. Пусть хоть немного насладится погружением в тайны Торы, до которых в дневной суете у него не доходили руки. Да и просто тишиной.

С утра до вечера ростовский дом, в котором скончался Ребе Рашаб, а теперь жил и работал его сын Ребе Раяц, был наполнен людьми и шумом. Конечно, до войны в резиденцию Ребе приходило намного больше хасидов. Но и для нынешних времен, с почти не работающим транспортом и все еще опасными дорогами, их было немало. И все хотели посоветоваться с Ребе, получить йехидут — личную аудиенцию. Или хотя бы посмотреть на него, помолиться вместе с ним. Таких людей, ежедневно стучавшихся в двери дома по Братскому переулку, были десятки. Все проходили через габая, который решал, кому что полагается: йехидут или просто совместная молитва. А габаем, как и при Рашабе, был Хони. И так же, как у Рашаба, и личным секретарем, ответственным за всю переписку. А это означало десятки писем ежедневно, которые надо было просмотреть и рассортировать. На какие‑то он отвечал сам, какие‑то надо было вкратце пересказать Раяцу. И, получив от него устный ответ, оформить в виде письма. В деле написания ответов Раяц, как и его отец, полностью полагался на Хони. До такой степени, что подписывал подготовленные им письма не глядя.

Но кроме этих забот, отбиравших у Хони львиную долю рабочего дня, Ребе постепенно возлагал на него все новые и новые обязанности. Так, руководство и контроль над большей частью финансовых операций Раяц тоже передал Хони. Что было, впрочем, понятно: ему новый Ребе доверял, как самому себе. И называл — за глаза и в письмах — «хранителем моих тайн». В условиях все усиливавшихся репрессий, которые большевистский режим обрушивал на религиозных евреев, все то, что раньше делалось открыто, сегодня можно было осуществлять только за завесой строжайшей секретности. Стукачи ЧК были повсюду, они докладывали новой власти обо всем и обо всех.

А Раяц принял решение: он до конца будет бороться за сохранение еврейской веры и хасидской традиции. Учитывая новые условия, он начал подготовку к переходу на нелегальную деятельность как отдельных меламедов, так и целых ешив. Для обеспечения их материальных нужд — пусть даже минимальных, но без которых они не могли существовать, — Раяц начал создавать действовавшую в глубоком подполье систему сбора и распределения денег. Не приведи Г‑сподь списки жертвователей попадут в руки ЧК! Или получателей помощи! Часть спонсоров жила за границей, что давало основание для обвинения в получении средств от иностранных, капиталистических источников, которые легко можно было представить вражескими разведками. А это уже грозило не сроком в лагере, а высшей мерой. Поэтому системой должен руководить не просто абсолютно честный, но и абсолютно надежный человек. Такой, в котором Ребе мог быть уверен: он не сломается и не выдаст других, даже если сам окажется в смертельной опасности. Именно таким человеком был Хони: его любовь и преданность еврейской вере, хасидизму и Ребе были абсолютными и проверенными десятилетиями.

Переехав в Ростов, Хони снял для своей семьи квартиру неподалеку от дома Ребе. Но, как и в Любавичах, семью он видел мало. Все время, остававшееся от недолгого сна, он находился возле Ребе и занимался постоянно возраставшим объемом поручаемых ему работ. Броха через несколько месяцев не выдержала и попеняла мужу: кроме Ребе у него ведь есть собственные дети, они растут и нуждаются в отцовской опеке. Хони внимательно выслушал жену, согласился, но ничего в своем образе жизни не изменил.

Проснувшись, он уходил к Ребе на утренний миньян, после которого там же, в доме Ребе, завтракал и принимался за работу. А возвращался в лучшем случае к полуночи. Броха как умная женщина прекрасно понимала, что ее разговор с мужем ни к чему не приведет. Но и промолчать не хотела: надо было хотя бы высказаться. Хони тоже понимал, что Брохе тяжело одной тащить воз домашних забот и воспитания детей. А их, слава Б‑гу, становилось все больше. В Ростове родился еще один мальчик, которому дали имя в честь покойного Рашаба — Шолом. Сандаком был Ребе Раяц.

Хони позволил жене сказать ему все, что она хотела. Не спорил, не пытался объяснить, не приводил ей в пример самого Ребе, который, хотя и жил в одном доме со своими домочадцами, почти не общался с ними, а практически все время проводил с хасидами и с Хони. Время настало такое, что Ребе и самые близкие ему люди больше не имели права принадлежать ни себе, ни своим семьям. Надо было спасать евреев, и в этом деле каждая минута промедления была критической. Хони не сомневался, что Брохе все это понятно. Но женщина есть женщина, ей надо выговориться. А муж обязан дать ей понять, насколько она важна ему и как он ценит ее огромную работу. Поэтому Хони не спорил, а согласно кивал. И не кривил при этом душой. Все, что говорила Броха, было правдой. Но то была правда женщины, заботившейся о своей семье и видевшей в ней самое главное в жизни, смысл существования. В этом она была права. В отличие от нее Хони, к которому стекалась информация со всей страны, видел, какие тучи сгущались над хасидами, и понимал, что дорога каждая минута в деле подготовки к наступающим черным временам.

Особенно в том, что касалось работы ешив. Раяц считал, что именно на создании как можно большего числа ешив в разных концах страны надо сосредоточить главные усилия. Пока будут действовать ешивы, пока в них будут учиться сотни юношей, ничего не потеряно. В тот момент, когда обучение в ешивах прекратится, то есть пресечется приток новых молодых сил, Хабад окажется перед огромной проблемой.

Раяц создавал филиалы «Томхей тмимим» где только можно было и обязывал их руководителей ежемесячно предоставлять подробные отчеты о работе, финансовой ситуации, успехах учеников, их моральном состоянии. Эти отчеты они должны были присылать Хони. Опасаясь, и совершенно обоснованно, что поступающую на адрес Ребе корреспонденцию просматривают, Хони просил передавать эти отчеты, как и все другие важные письма, только ему лично, из рук в руки. Другие письма отправлялись либо на его адрес, либо на адрес Элияу‑Хаима Альтгойза, одного из самых близких Ребе людей. Эти меры предосторожности Хони предпринял и в Ленинграде, когда Ребе был вынужден туда переехать.

Весной 1924 года, в весеннем месяце адар, Раяц провел в Москве очередное совещание по укреплению иудаизма в СССР. Когда он возвращался на поезде в Ростов, Хони поджидал его на одной из промежуточных станций. И передал удивленному Раяцу просьбу матери: не возвращаться в Ростов. Верные люди сообщили: ростовское ГПУ ждет его возвращения, чтобы немедленно, чуть ли не на железнодорожном вокзале арестовать и отправить в тюрьму.

Раяц не согласился. И оказался прав: на вокзале гэпэушники его не ждали. И на квартире тоже. Люди в черных кожанках пришли только через несколько дней. О чем с ними говорил Раяц, осталось неизвестным, но в конце разговора пришли к соглашению: его не арестуют, если он покинет Ростов. Подготовка к переезду заняла несколько месяцев, летом 1924 года Раяц перебрался в Ленинград.

Едва устроившись на новом месте, он вызвал к себе Хони. Морозовым сняли квартиру в центре города, на набережной Мойки, неподалеку от квартиры Ребе на Моховой, 22. И вновь началась та же жизнь: с утра до ночи Хони находился в квартире Ребе, который продолжал заниматься созданием все новых и новых филиалов «Томхей тмимим», рассылал деньги меламедам и шохетам, поддерживал миквы и хедеры.

Начиная с 1921 года и до последнего своего дня в СССР Раяц вел непрерывную борьбу с советской властью вообще и евсеками в частности. Эту борьбу он продолжил и за границей. Его главной опорой, его правой рукой всегда оставался Хони Морозов. До такой степени, что в своих воспоминаниях Раяц пишет: «О цели, времени и направлениях моих поездок по стране знали только два человека — моя жена и рав Эльхонан‑Дов Морозов».

Ситуацию в Ленинграде и в стране Хони годами описывал в письмах, отправляемых им в Америку, раву Исраэлю Джейкобсону, спонсору Хабада. Письма сохранились, в одном из них рассказывается, что происходило в праздничном месяце тишрей, осенью 1927 года.

Конец лета Раяц провел на даче, которую сняли, чтобы он мог немного отдохнуть и подготовиться к напряженной работе в тишрее. Но и на даче, где он находился с семьей и Хони, который для своих домашних неподалеку снял небольшой домик, Раяц продолжал интенсивно работать. Хони пишет Джейкобсону, что все его усилия позволить Ребе набраться сил ни к чему не приводят: тот непрерывно работает в своей комнате.

Хони каждый день раскладывал по конвертам несколько десятков писем и сортировал их: какие можно отправить официальной почтой, а какие — только с посланниками. Слишком уж небезопасная информация содержалась в них для адресатов, да и для самого Ребе, попади они в лапы ГПУ.

Хони не зря старался дать Раяцу отдохнуть. В Ленинград должны были приехать тысячи хасидов, собиравшихся, как это испокон веку было заведено в Хабаде и при других хасидских дворах, провести осенние праздники вместе с Ребе. Остановить их не могли даже антирелигиозные репрессии. Для хасидов в Ленинграде были организованы 30 подпольных миньянов. В них одновременно молилось более 500 человек, которых надо было где‑то разместить, а для миньянов найти квартиры, свитки Торы, позаботиться о мерах безопасности, проинструктировать каждого хасида, как следует себя вести, чтобы не привлекать внимания. Вся работа ложилась на плечи Хони.

Не говоря уже об организации фарбренгенов, в том числе покупке для них еды и машке. На фарбренгенах пели и слушали слова Торы, а пили и ели мало. В Ленинград хасиды устремлялись не для того, чтобы выпить водки и закусить селедкой, а чтобы набраться духовной энергии на весь год. И конечно, увидеть Ребе, пообщаться с ним, а если повезет, удостоиться йехидута и посоветоваться о насущных проблемах. И все же приобретение продуктов на десятки фарбренгенов представляло собой непростую задачу. Не говоря уже о деньгах, которых эти продукты стоили. Тридцать миньянов действовали весь тишрей, через них прошли несколько тысяч человек… В тогдашних условиях позволять себе, как раньше, провести весь месяц возле Ребе было опасно. Поэтому хасиды приезжали на несколько дней — на одну, максимум две субботы — и возвращались домой. Их сменяли другие, которых тоже надо было разместить, покормить и проинструктировать. И дать каждому возможность хотя бы один раз прийти на квартиру Раяца и помолиться с ним в миньяне. Все понимали, чем рискуют, но, несмотря ни на что, в том числе на ежеминутную опасность ареста, были счастливы.

Хони особо подчеркивает это в своем письме, завершая его описанием проблемы, с которой ему пришлось столкнуться. Чек, присланный Джейкобсоном, не удалось обналичить ни в одном из действовавших тогда банков, пока в «Российском коммерческом банке» не смилостивились. Спустя короткое время и этот канал финансовой поддержки окажется перекрыт, Хони придется придумывать новые.

И все же, несмотря на усилия Хони и Ребе, денег становилось все меньше. Дело дошло до того, что хасид, желавший получить письменный ответ на свой вопрос к Ребе, должен был приложить к этому вопросу чистый конверт с наклеенной маркой. Об этом писал Хони 14 февраля 1927 года — в своем последнем письме в качестве секретаря Ребе. Через два дня, 16 февраля, за ним все‑таки пришли.

Когда поздним вечером заколотили в дверь его квартиры, Хони сразу понял, кто это и зачем. Он давно уже ждал гэпэушников и к аресту был готов. Услышав стук, Хони не испугался и не растерялся, схватил лежавшие на его рабочем столе бумаги и письма, засунул их в сумку и велел младшему сыну, которому едва исполнилось шесть лет, выскочить через черный ход и отнести их на квартиру Ребе. Даже в эту минуту, когда его личная судьба совершала резкий поворот, который мог закончиться пулей в затылок, Хони думал о том, чтобы в руки ГПУ не попали адреса и фамилии хасидов, над которыми сразу нависла бы опасность.

Причина ареста стала понятна из первого же вопроса, который задал человек в черном, до пола, кожаном плаще: «Вы Эльхонан Морозов, габай Шнеерсона?»

Обыск продолжался несколько часов, но ничего существенного, ничего, что могло бы навлечь беду на других евреев, гэпэушники не нашли. И под утро увезли Хони в ленинградский ДПЗ, в народе именовавшийся Шпалеркой.

Элияу‑Хаим Альтгойз вспоминает, что арест Хони был очень болезненно воспринят и Раяцем, и всеми хасидами. Раяц не мог работать первые несколько дней после ареста. Все понимали, что арест человека за то, что он секретарь Ребе, означал только одно: на прицеле все хабадники, включая Ребе Раяца.

Тяжелые предчувствия не обманули: в скором времени Раяц был арестован, подвергся издевательствам в той же Шпалерке и был приговорен к смертной казни. Только благодаря давлению, оказанному на советское правительство иностранными державами, сперва приговор заменили на ссылку, а спустя короткое время выслали Раяца из СССР.

Эти предчувствия основывались и на условиях заключения Хони в Шпалерке. Содержали его в одиночке, в постоянной темноте. Неоднократные просьбы домашних передать ему кошерную еду, чистое белье, лекарства и молитвенные принадлежности — талит и тфилин — остались без ответа.

Хони вместе с несколькими хасидами из Невеля вменили в вину организацию нелегального перехода границы для группы евреев. Может, хасиды и имели к этому какое‑то отношение, но никак не Хони. Ему на самом деле много чего можно было приписать — борьбу с большевистской властью он вел отчаянную. Но уж никак не побег: Хони отдавал себе отчет, чем занимается, и поэтому в такого рода мероприятиях не участвовал. Напрямую связать его с организацией побега следователи не сумели и поэтому впаяли статью за помощь. Какую конкретно — в деле не было указано. За помощь, и всё. Впрочем, всем и так было понятно, за что арестовали Хони, конкретный повод не имел никакого значения. Приговор оказался «мягким», времена еще были «вегетарианские»: три года ссылки. Местом отбывания назначили Красноярск.

К счастью, в этом городе проживали ссыльные евреи — несколько хасидов и большая группа сионистов. В Красноярске немало было и местных евреев. Все знали, кто такой Хони, и очень уважали его. А тот продолжал жить жизнью хабадника.

Воспоминания о пребывании Хони в Красноярске оставил Мендл Шейнман. Он тоже был ссыльным и свой срок получил за то, что в его доме в Курске некоторое время размещалась подпольная ешива «Томхей тмимим». Мендла арестовали вместе с ее учениками, хотя сам Мендл считал себя человеком неверующим и заповедей не соблюдал. В Красноярке он снимал комнату в одном домике с Хони и потому слышал, как тот молится. На Мендла эти молитвы произвели большое впечатление. Он впервые видел, чтобы человек молился так долго, искренне и сосредоточенно. И он начал вести с Хони длинные разговоры. Сперва чтобы понять, зачем тот вкладывает в молитву столько сил и страсти. Потом — для чего нужны молитвы. От этого перешли к обсуждению, есть ли Б‑г, а если есть, то зачем Творцу мира обращения простого человека?.. Спустя несколько месяцев Мендл начал молиться сам, отказался от некошерной еды. А через два года, когда Хони неожиданно попал под амнистию, Мендл Шейнман был уже искренним хасидом Хабада. И остался им до конца своей жизни, полной бед, тяжелых испытаний и головокружительных приключений…

Полпред Ребе

— Просыпайся! — Ицхак Раскин потряс Хони за плечо. — Все уже собрались, пора начинать!

Хони с трудом открыл глаза и посмотрел на ходики, висевшие на стене. Девять часов вечера. А спать он пошел в четверть восьмого, сразу после субботней молитвы и небольшой трапезы. День выдался, как обычно, наполненным встречами: прибыл меламед из Костромы со списком анаш, нуждавшихся в финансовой поддержке. К счастью, за час до него Хони встретился с евреем, приехавшим из Латвии заключать торговый договор о покупке леса. Еврей привез письмо от Ребе Раяца и толстую пачку купюр — польских злотых. Такие посланники от Ребе являлись регулярно. Хони старался все полученные от них средства в тот же день перераспределить дальше. А ну как нагрянет НКВД и все отнимет?.. Деньги же эти, как воздух, нужны были евреям, поддерживавшим религиозную жизнь в условиях СССР.

После того как меламед ушел, Хони несколько часов раскладывал купюры по конвертам, заклеивал их и отправлял помощников разнести их в разные концы города, передать в надежные руки. А потом надо было обязательно поговорить с учеником ешивы «Тиферет бахурим» («Краса молодежи»). Тюрьмы и сумы парень не боялся, он процитировал Хони слова Раяца: «Надо помнить, что тюрьма и принудительные работы — это страдания временные, а Тора и заповеди вечны». Но что ему было делать с родителями, требовавшими, чтобы он бросил ешиву, вернулся в Смоленск, вступил в комсомол и стал нормальным советским человеком? С одной стороны, парень хотел и дальше учиться, хотел оставаться хасидом Ребе, с другой — как же исполнение заповеди «чти отца своего и мать свою»? А мать в каждом письме писала, что не спит ночами, из‑за опасений за сына у нее стало болеть сердце. Может ли он ради своих желаний подвергать опасности жизнь матери? Разговор получился долгим и непростым, потребовавшим от Хони немалых душевных сил. А где их взять, если две предыдущие ночи он проводил фарбренгены для хасидов, приехавших из других городов. Оставаться в Ленинграде на праздник Юд тет кислев (Новый год хасидизма) они не рискнули, но все же хотели как‑то отметить. Их опасения были понятны, и их просьбы провести вместе с Хони хотя бы предпраздничную ночь нельзя было не уважить… А ведь надо было еще иметь силы для главного праздничного фарбренгена, который назначили через четыре часа после наступления субботы. Раскин видел, насколько измотан Хони, и настоял, чтобы тот поспал хотя бы полтора часа. Хони сперва пытался отшутиться: «Отосплюсь в тюрьме». Но к Раскину присоединилась Броха, и вместе они чуть не силой уложили Хони на диванчик.

Хони потянулся, выпрямил ноги. Когда после ссылки, летом 1930 года, он вернулся в Ленинград, то остановился у старого друга и верного хабадника Ицхака Раскина. У того в центре города, на канале Грибоедова, была большая четырехкомнатная квартира, принадлежавшая родителям его жены. Тесть Раскина был высококвалифицированным ремесленником и потому в свое время получил право на проживание в столице. Ицхак выделил Хони одну комнату — отдельную, но очень маленькую, едва вмещавшую узкую кровать и диванчик. Когда же для прикрытия, чтобы не быть обвиненным в тунеядстве, Хони устроился надомником по перемотке ниток и в комнату внесли станок‑«моталку», места в ней вообще не осталось.

На кровати спала Броха, Хони — на диванчике. И хотя он был небольшого роста, даже ему диванчик был мал, спать приходилось, поджав ноги.

— Сколько народу собралось? — спросил Хони, вставая с диванчика.

— Да с полсотни будет, — ответил Ицхак. — И все ждут, какой Юд тет кислев без тебя?

Фарбренгены на квартире Раскина проводили чуть не каждый вечер. В Ленинграде осталось совсем немного квартир, где можно было в относительной безопасности организовывать хасидские сходки, и одной из главных, к тому же расположенной в центре города, была квартира Раскина.

На обычные фарбренгены собиралось не меньше 30 человек, а на праздники чуть не вдвое больше. Сегодня хасиды отмечали свой главный праздник — День освобождения Алтер Ребе из Петропавловской крепости. Для них он имел не только историческое значение, оказавшее влияние на судьбу Хабада, основанного Алтер Ребе. В судьбе своего первого Ребе хасиды, жившие при советской власти, видели намек на то, что ожидает их лично. Вот здесь, в этом городе, совсем неподалеку от квартиры, где они сейчас собрались, сидел по подложному доносу Алтер Ребе. Он был выпущен на свободу, и вина с него снята. Нынешний Ребе тоже сидел, в Шпалерке, также расположенной рядом. И он тоже был освобожден. Хотя вину с него не сняли, он остался жив и уехал за границу. Его, как и первого Ребе, явно спасло провидение, хашгаха пратит, — личный контроль Всевышнего. И все надеялись, что хашгаха пратит поможет и им самим выжить, выстоять, остаться свободными людьми и, главное, евреями, сохраняющими заветы предков. Духовные силы для веры они черпали на фарбренгенах, главным действующим лицом которых был Хони.

Собственно, так он вел себя всегда и везде. И на фарбренгенах в Красноярске, где ссыльные нуждались в утешении и надежде. И в Невеле, куда переехал после внезапной амнистии, скостившей ему треть срока ссылки. В Невель после его ареста перебралась Броха с детьми и дождалась мужа в этом хабадском городке, где к ней относились с уважением и чем могли старались помочь жене секретаря Ребе и мученика за веру.

Когда Хони летом 1929 года приехал из ссылки в Невель, там все еще, даже после осеннего разгрома 1928 года, действовали ешива и «бейт мидраш ле‑рабаним», программа подготовки раввинов. Правда, в подполье, с намного меньшим количеством учеников, которым приходилось принимать бесчисленные меры предосторожности перед приходом и после ухода с занятий, но действовали.

Хони сразу включился и в преподавание, и в проведение фарбренгенов. Равных ему на фарбренгенах не было. Он мог произнести речь, посвященную одному из майморим Ребе, полную талмудического пильпуля и хасидских объяснений, основанных на каббале. Мог рассказать историю из жизни Любавичских Ребе и хасидов, причем случившуюся при его непосредственном участии. То есть он мог поделиться с участниками фарбренгена не какой‑то легендой, которая то ли была, то ли нет и имеет лишь дидактическое значение, а тем, чему свидетелем был лично. И все это он перемежал пением хасидских нигуним. Причем тоже не простых, а тех, которые ему лично напел Ребе Рашаб. Голос у Хони был чистый и глубокий, и во время нигуним хасиды плакали.

Деятельность Хони не осталась незамеченной карательными органами. Летом 1930 года он получил повестку от ГПУ, предписывавшую через несколько дней явиться на допрос в областное управление ГПУ в Великих Луках. О чем будет расспрашивать следователь, было понятно, как и то, что последует за допросом. Скорее всего, Хони арестовали бы после допроса или сразу по приходе в управление. Все зависело от прихоти следователя. Отвечать на вопросы он мог и как приглашенный на допрос, и как подследственный. Роли это не играло. Подобное приглашение означало только одно: серьезные неприятности. Ехать в Великие Луки было глупо, Хони решил скрыться.

Невельские умельцы изготовили ему поддельный паспорт на фамилию первой жены — Певзнер. Документ был сделан так искусно, что ничем не отличался от настоящего. Для придания большей достоверности паспорт облили каким‑то жиром, потрепали, теперь по его виду можно было сказать, что владелец пользуется им много лет. С этим паспортом Хони уехал в Ленинград, где все еще существовала большая хабадская община, действовала подпольная ешива «Тиферет бахурим» и можно было затеряться среди миллионов горожан.

Расчет Хони оказался верным: ему удалось прожить в Ленинграде больше семи лет. Причем не просто прожить, а каждый день напряженно работать, продолжая дело Раяца по сохранению еврейства в СССР. Именно к Хони, доверенному лицу двух лидеров Хабада, стекалась вся информация о том, что происходит с хабадниками, ему передавали письма с обращениями к Раяцу, привозили деньги от Ребе. С Хони часто советовались, словно он и сам был Ребе. Сколько времени уйдет на то, чтобы отправить письмо к Раяцу в Ригу? Дойдет ли оно? А если дойдет, будет ли ответ? Зачастую решения надо было принимать сейчас же, не медля ни минуты. И Хони стал «адресом» для обращений, выполняя роль полномочного представителя Ребе Раяца в СССР.

Долго в Ленинграде Хони не засиживался, чтобы не привлекать внимания. Да и нужды людей заставляли его колесить по стране. Он проводил фарбренгены в Москве и Бердичеве, Киеве и Курске, Бобруйске и Климовиче. Ежегодно в годовщину кончины Рашаба приезжал с миньяном на его могилу в Ростов. Помогал людям добрым словом, напутствием, советом. И деньгами: Раяц переправлял ему сотни тысяч, расходившихся от него по всей стране для поддержки подпольных раввинов, меламедов, шохетов, для поддержания микв. Кто знает, сколько просуществовала бы еврейская жизнь без этой поддержки? Безо всякого преувеличения можно сказать, что жизнь Хабада, то есть большей части религиозных евреев, загнанных репрессиями ГПУ–НКВД глубоко в подполье после высылки Ребе Раяца за границу, держалась на плечах Хони Морозова. Но в конце концов НКВД добрался и до него.

Случилось это спустя три месяца после вечера, когда 12 ноября 1937 года в квартире Раскина собрались евреи для празднования Нового года хасидизма.

— Все в порядке? — спросил Хони. — Соседи подкормлены?

— Да, — кивнул Раскин, — дворнику уплачено, он ничего не увидит и не услышит, а соседям по лестничной площадке моя жена отнесла сегодня хороший подарок. Так что можно будет спокойно и говорить, и петь.

Большая комната была набита людьми. В квартире Ицхака Раскина постоянно находились не только члены его семьи, но и приезжавшие из провинции хасиды. А где еще они могли остановиться, не в гостинице же? Там их сразу бы вычислили — и по внешнему виду, и по странному для советского человека поведению: они никогда не снимали головного убора, от выпивки с соседями по комнате отказывались, а при виде радушно предложенного бутерброда с ломтиком сала кривились. Что уж говорить про выбившиеся из штанин цицит или выпавшую из‑под шапки ермолку? Антисоветский элемент приезжих провинциалов бросался в глаза. Впрочем, такие опасения были чисто теоретическими: мест в гостиницах никогда не было. Вот и ютились в квартире Раскиных хасиды, которых всегда принимали в лучших традициях заповеди гостеприимства — ахнасат орхим.

Сегодня, на самый большой хасидский праздник, народ все шел и шел — людей уже было больше пятидесяти. Хони занял место во главе стола и затянул нигун Алтер Ребе «Арба бавот». Он повторял и повторял его, и постепенно величественная мелодия захватила присутствовавших. Все встали, положили друг другу руки на плечи и запели вместе с Хони. У многих в глазах заблестели слезы. Закончив нигун, Хони налил в стакан немного водки — пить он так и не научился — и сказал: «Когда в старые времена брали город и надо было переправиться через заполненный водой ров, первые нападающие гибли, убитые заполняли ров, и по их телам переправлялись следующие солдаты. И только благодаря погибшим осаждающие достигали крепостных стен. У меня и у вас нет сомнения, что мы солдаты будущих поколений евреев. Сегодня мы здесь страдаем, сегодня мы погибаем, но делаем это для того, чтобы те, кто придет нам на смену, — а я не сомневаюсь, что придет, — смогли пройти по нашим телам. Смогли сохранить, а может, и восстановить нашу традицию, веру и молитву».

Аресты хабадников в Ленинграде начались летом 1937 года и шли без перерыва до весны 1938‑го. Были арестованы, а потом расстреляны и отправлены в лагеря сотни хасидов. Все это время кольцо вокруг Хони смыкалось все более тесно.

Молодой хабадник, в будущем известный раввин Нахум Сосонкин осенью 1937 года понял, что дальше оставаться в Ленинграде опасно, надо срочно уезжать. Но куда? Продумав все варианты, Нахум решил, что лучше всего в Москву — там жила большая хабадская община, легче было затеряться. Перед отъездом он пришел попрощаться с Раскиным и Хони. У входа в подъезд стоял человек в штатском, по виду — сотрудник органов. Он стоял совершенно не скрываясь и впивался глазами в каждого, кто заходил в подъезд. Увидев энкавэдэшника, Нахум засомневался, стоит ли подвергать себя опасности. Но не попрощаться с Раскиным и Хони он попросту не мог. К тому же он собирался сегодня покинуть город, так быстро его вряд ли могли арестовать… Надвинув кепку на лоб, Нахум проскользнул мимо недреманного ока НКВД. Раскин и Хони ничуть не удивились его сообщению о топтуне у подъезда: он стоял там уже несколько недель.

— Я прямо от вас еду на вокзал и куплю билет на московский вечерний поезд. Хотите, куплю и вам? — предложил Нахум.

— Мне уже под шестьдесят, я пережил ссылку и скитания. Больше скитаться у меня нет сил. Я занимаюсь святым делом и бегать от него не хочу. Пусть будет что будет, — ответил Хони.

— Но ведь тучи сгущаются с каждым днем! Может, в Москве удастся пересидеть! — настаивал Нахум.

— Пересиживать я нигде не буду. В Москве займусь тем же, что и здесь, так что меня и там быстро найдут. На всё Б‑жья воля, а я буду спасать то, что еще можно спасти. До последней минуты. А ты езжай, тебя искать не станут, — сказал Хони.

Последняя минута наступила через несколько месяцев. В книге под названием «К тебе душа издалека» есть воспоминание Сары Раскиной об аресте ее отца и Хони: «За ними пришли ночью. Самое ужасное, что в этом была даже какая‑то обыденность: был февраль 1938 года, аресты происходили повсеместно, и все случилось именно так, как шепотом рассказывали уже пережившие это. Раздался сильный стук в дверь, вошли пять человек. Понятые — соседи и дворник — молча сидели в стороне, пока шел обыск (он продолжался до самого утра). Я помню бледное лицо реб Эльхонана, помню, как он смотрел на нас, когда отец прощался с детьми. Старшая сестра была уже невестой, отец сказал: “Не ждите меня со свадьбой”. Их увели, а с ними пятерых “ночлежников”, бывших у нас в ту ночь. Мы остались в разоренном доме. После ареста отца мы чувствовали себя зачумленными — соседи шарахались от нас, и к нам боялись подходить на улице. А свадьбу сестры мы все‑таки провели — ведь это была воля отца».

Эльхонана Морозова и Ицхака Раскина расстреляли через два месяца после ареста.

Любовь, победившая смерть

Авроом‑Довид Морозов, сын Пинхаса и Бэлы Морозовых, родился в августе 1938 года в Ленинграде. Его отца, сына Хони, арестовали. И, как и Хони, из тюрьмы он уже не вышел. Авроом‑Довид учился в подпольном хедере в Ленинграде, а потом, когда вместе с матерью сумел по фальшивым польским документам выехать из СССР, — в парижской «Томхей тмимим». После репатриации в Израиль в 1949 году они поселились в Кфар‑Хабаде, и Авроом‑Довид продолжил занятия в «Томхей тмимим» в Лоде.

В 1955 году он призвался в ЦАХАЛ, служил в «Нахале». Участвовал в военных операциях, в том числе в Синайской в 1956 году. После демобилизации жил в религиозных кибуцах Хафец‑Хаим и Шаалавим. Освоил профессию печатника, работал в Кфар‑Хабаде в издательстве «Яд а‑Хамиша». Своей преданностью Хабаду пошел в деда. Любил повторять: «Когда в армии меня спрашивают, в какой я роте служу, я отвечаю: все мы в одной роте — роте Всевышнего».

В начале июля 1967 года его рота занимала позиции в районе Кантара на Синайском полуострове. Авроома‑Довида вместе с Ури Вейслером из кибуца Гиват‑Бренер отправили на передовой пост. Они едва успели разместиться, как в него угодил египетский снаряд. Оба солдата погибли на месте. Авроом‑Довид оставил вдову Шифру с тремя маленькими детьми, младшему из которых было три месяца. Вдова Ури была беременна и вскоре родила сына Ури‑Яира.

Через тридцать дней после гибели Ури его кибуц решил провести церемонию поминовения. Поскольку кибуц был светским и левым, то ни о какой молитве речь не шла. Просто устроили вечер, на котором вспоминали Ури, и пригласили звезду израильского кино и сцены Ури Зоара. Услышав о будущем вечере, Шифра обратилась к кибуцникам с предложением, чтобы вспомнили и ее мужа, погибшего вместе с Ури. Его вдова хорошо знала Авроома‑Довида: Ури не раз рассказывал ей о своем однополчанине‑хабаднике, накладывавшем тфилин солдатам на Суэцком канале. Она согласилась.

Шифра приехала в кибуц вместе с раввином Цви Гринвальдом, активистом Хабада. Он привез в подарок тфилин для однополчан Авроома‑Довида, участвовавших в вечере. Во время своей речи рав Гринвальд говорил о том, что после смерти человек не исчезает, его душа поднимается в высшие миры, и у него нет сомнения, что души двух героев — солдат, павших, защищая народ Израиля в Земле Израиля, — поднялись в Ган Эден.

Раввин умел говорить, особенно с нерелигиозной публикой. Поэтому слушали его внимательно. Речь раввина завершала официальную часть вечера, после него должен был выступить Ури Зоар. Когда тот поднялся на сцену, раввин протянул ему стаканчик с «ребес машке» и предложил сделать «лехаим» в память о героях. Артист поднес стаканчик ко рту, но тут рав Гринвальд остановил его: «Ты выпьешь без благословения на машке?» Зоар тогда еще был совершенно светским человеком и понятия не имел, какое надо сказать благословение. Рав громко произнес его, Зоар повторил и выпил.

Много лет спустя раввин Ури Зоар — самый знаменитый израильский селебрити, «вернувшийся к вере», который своим уходом в религию оказал влияние на целое поколение израильтян, — вспоминал, что именно в тот вечер поминовения внука Хони Морозова в нем впервые проснулся интерес к вере отцов. Духовное влияние Хони на своего внука было понятно, но каким образом оно распространилось на абсолютно светского, в чем‑то даже антирелигиозного человека, звезду эстрады и кино? Тем не менее в существовании этой мистической связи нет сомнения. Она нашла свое выражение и в том, что раввин Зоар скончался в 2022 году точно в годовщину гибели Авроома‑Довида Морозова…

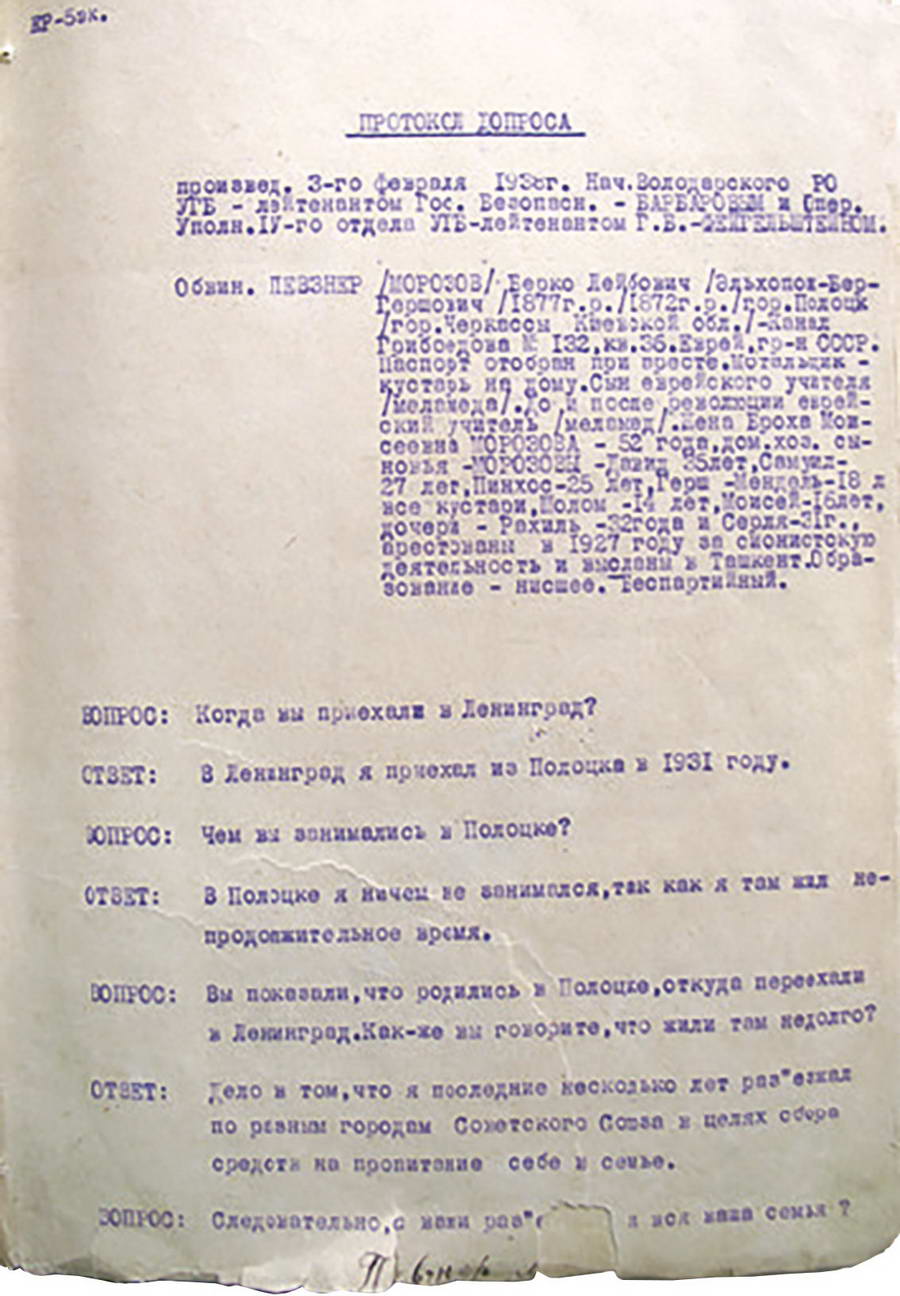

Потомкам Хони удалось получить из ФСБ России справку, датированную 10 июля 1995 года: «Певзнер Берко Лейбович, он же Морозов Эльханон‑Бер Гершкович, 1877 года рождения, гр‑н СССР, мотальщик, кустарь на дому, до ареста проживал: канал Грибоедова, д. 132, кв. 36. Арестован 2 февраля 1938 года. Обвинялся в том, что являлся участником контрреволюционной клерикально‑националистической группы. Участвовал в нелегальных сборищах этой группы, проводившихся у него на квартире. Являлся организатором и идейным вдохновителем молодежной контрреволюционной организации в Ленинграде, именовавшейся “Тиферес бахурим” (“Краса молодежи”) <…> т. е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 58–10 и 58–11 УК РСФСР.

Постановлением Особой тройки УНКВД ЛО от 20 марта 1938 года Певзнер Б. Л. приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 9 апреля 1938 года в Ленинграде.

Постановлением Президиума Ленгорсуда от 3 апреля 1959 года постановление Особой тройки УНКВД ЛО от 20 марта 1938 года в отношении Певзнера Б. Л. (Морозова Э.‑Б.‑Г.) и др. отменено, и дело в отношении его производством прекращено за недоказанностью вины.

Зам. начальника подразделения УФСБ РФ по С.‑Петербургу и обл. С. С. Чернов».

В 2013 году посланник Любавичского Ребе в Петербурге раввин Ифрах Абрамов установил памятник в районе Левашовской пустоши, где в братских могилах похоронены Хони и сотни других хасидов, расстрелянных в 1937–1938 годах.

Мудрецы Талмуда утверждают, что в мире существует десять твердых вещей. Камень тверд, но железо разбивает его. Огонь может расплавить железо. Вода тушит огонь. Облака поднимают воду. Ветер уносит облака. Человек способен устоять против ветра. Страх побеждает человека. Вино прогоняет страх. Сон преодолевает опьянение. Смерть сильнее сна. Но сильнее всего любовь, потому что она сильнее смерти.

Любовь Хони, Эльхонана‑Дова Морозова, ко Всевышнему, еврейскому народу и хасидизму победила смерть. Любавичские хасиды хранят память о нем, считая его одним из самых выдающихся хабадников ХХ века, святым мучеником, павшим за веру. А десятки внуков и правнуков Хони работают сегодня посланниками Любавичского Ребе на пяти континентах планеты Земля.

Солдат на переправе

Если я только за себя, то зачем я?