Мейшке (Моше) Сорес вытянул ноги и поудобней устроился на скамейке. Над городским садиком в центре Самарканда висели белые кудлатые облака, прохладный ветерок слегка покусывал щеку. Солнце выглянуло из‑за тучи, и Мейшке с удовольствием зажмурился. Сидеть вот так, на солнышке, и дышать свежим воздухом было невообразимо приятно после почти года, проведенного в закрытом помещении. В комнатах ешивы «Томхей тмимим», организованной хабадниками, окна были наглухо зашторены, а форточки закрыты. Не приведи Г‑сподь кто‑то заглянет с улицы или услышит, что происходит в комнатах.

А происходило там нечто, совершенно невообразимое при советской власти: 150 еврейских детей изучали не Краткий курс ВКП(б) или работы основоположников марксизма‑ленинизма, а Талмуд, «Шульхан арух», «Танью», труды Ребе Хабада. Если об этом станет известно компетентным органам, то даже сейчас, несмотря на все послабления, беды не избежать.

А послаблений было немало — город переполняли беженцы из Польши, в основном евреи. Беженцы оставались иностранными подданными, поэтому им позволялось намного больше, чем гражданам первого в мире государства рабочих и крестьян. Под их прикрытием хабадники организовали ешиву, да еще и хедер для совсем маленьких детей, проводили почти открыто фарбренгены на Йуд тет кислев и Йуд бет тамуз — дни освобождения первого Ребе Хабада Шнеура‑Залмана из Петропавловской крепости в Петербурге и нынешнего Ребе Раяца — из чекистской Шпалерки в Ленинграде. И все пока сходило с рук: советская власть на этой окраине далекой азиатской республики была не так всеобъемлюща и всеведуща, как в России. К тому же узбеки, занимавшие ответственные посты, порой смотрели сквозь пальцы на желание нескольких сотен евреев придерживаться каких‑то своих религиозных правил. Муллы и дервиши, а зачастую папы‑мамы с бабушками‑дедушками местных партийных выдвиженцев тоже хотели жить по‑своему, по старинным обычаям. И пусть себе живут, думали ответработники, построение социализма в отдельно взятой стране они все равно не отменят. Сейчас, в разгар войны, до дервишей с раввинами просто руки не доходили.

Но если все же кто‑то донесет, им придется отреагировать. А какой будет реакция, известно: разгром, разор и немедленный арест с осуждением на 10, а то и на 25 лет всех организаторов и большей части учащихся подпольного религиозного заведения. Потому и сидели дети в наглухо закрытых от постороннего глаза и уха помещениях, потому приходили по одному еще до рассвета и расходились поодиночке после заката. На улицах Самарканда в этом районе почти не было электричества, так что внимания они не должны были привлечь. Береженого Б‑г бережет!

Вчера в ешиве начались каникулы, так называемые «бейн а‑зманим», и потому Мейшке позволил себе прогуляться по городу и устроиться в парке на скамеечке. И так было хорошо ему просто сидеть, глядя на народ, снующий туда‑сюда, любоваться небом и облаками или, зажмурив глаза, подставить лицо солнцу.

— Что ты тут делаешь? — вдруг услышал он знакомый голос. Мейшке раскрыл глаза и увидел раввина Нисана Неменова, главу ешивы «Томхей тмимим». Правда, Мейшке привык видеть его в ешиве с распущенной, длинной бородой, а теперь она была подвернута, чтобы не привлекать внимания.

— А разве нельзя? — ответил ешиботник Мейшке, наученный задавать вопросы. — Мы ж на каникулах!

— Ах, ингале, ингале, — вздохнул раввин Нисан и присел на скамейку. — Конечно, Мейшке, формально ты прав : сейчас каникулы и ты можешь делать все, что хочешь. Но перед тем, как бить баклуши, бездумно греясь на солнце, ты должен задать себе вопрос: кто я и зачем я? Твоя душа именно сейчас не просто так спустилась в этот материальный мир, в тело Мейшке Каценеленбогена, отца которого арестовали за приверженность Торе и заповедям. И ты вовсе не просто так очутился здесь, в Самарканде, в самый разгар гонений на Тору и хасидов. Тебе представилась уникальная по нынешним временам возможность учить Талмуд и хасидут, чего сейчас лишено большинство евреев и уж тем более хабадников. Твоя учеба — не только твоя, далеко не только твоя, ею ты компенсируешь невозможность для наших братьев, сидящих в лагерях или находящихся под неусыпным контролем НКВД, открыть страницу Гемары или изучить маамар Ребе. Поэтому даже на каникулах ты не имеешь права ничего не делать! Ты не имеешь права терять даже секунду времени! Возвращайся немедленно домой и займись «Таньей»!

Моше (Мейшке) Каценеленбоген родился в 1931 году в Гжатске в семье потомственных хасидов Хабада Михаэля и Сары Каценеленбоген. Кличку свою — Мейшке (Мишка) Сорес — он получил в честь матери, которую все звали «муме Сора» — «тетя Сара». Семья Каценеленбоген вела настолько праведную жизнь, что после переезда в Старую Руссу ее попросили приютить на какое‑то время четырех мальчиков, чтобы они изнутри увидели, какой должна быть настоящая семья любавичских хасидов. Прожили они в семье недолго — до ареста Михаэля, но связь с этими мальчиками дети Михаэля и муме Сора сохранили на всю оставшуюся жизнь. В Старой Руссе Михаэль работал в артели инвалидов «Громобой», а муме Сора занималась домом и воспитанием шестерых детей, к которым добавились еще четверо.

Беда пришла 3 октября 1937 года, в последний день праздника Суккот. Сотрудники НКВД ночью увезли Михаэля на «черном вороне», и он как в воду канул. Семья надеялась, что он каким‑то чудом жив, но надежд оставалось все меньше и меньше. Аресты прошли в разных городах, с октября 1937 по февраль 1938 года были задержаны десятки любавичских хасидов, в том числе и Эльханан (Хони) Морозов, бывший секретарь Ребе Раяца. Все они исчезли бесследно. И хотя власти сперва утверждали, что арестованные были осуждены на 10 лет без права переписки, страшная правда о некоторых из них стала известна: почти сразу после ареста их расстреляли по решению «тройки». Верить в то, что Михаэля постигла лучшая судьба, было сложно. Но надежда, пусть даже крохотная, не исчезала. До тех пор пока через 19 лет семья не получила сообщение, что «по постановлению Президиума Новгородского областного суда от 27 октября 1956 года Каценеленбоген Михаэль Гомшеевич реабилитирован». Посмертно.

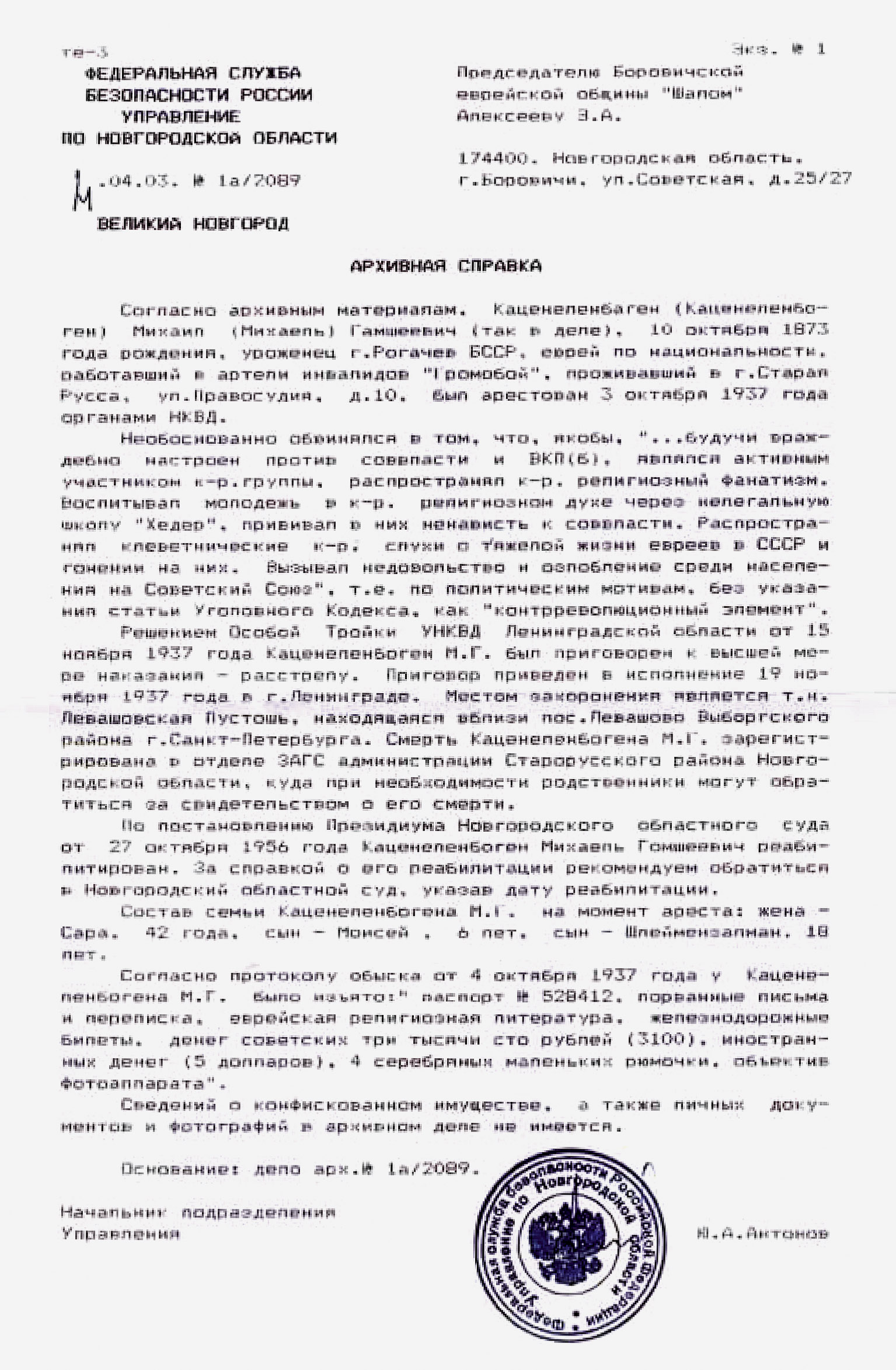

В сообщении была указана дата смерти, и дети начали в этот день читать по отцу кадиш. Поскольку от момента ареста до даты смерти прошло значительное время, все были уверены, что Михаэль погиб в одном из лагерей ГУЛАГа. Но в 2003 году правнук Михаэля раввин Котлярский сумел получить справку в Управлении по Новгородской области Федеральной службы безопасности России, в которой назывались совсем другие дата и причина смерти. В справке говорилось, что Михаэль «необоснованно обвинялся в том, что, якобы, будучи враждебно настроен против соввласти и ВКП(б), являлся активным участником контрреволюционной группы, распространял контрреволюционный, религиозный фанатизм. Воспитывал молодежь в контрреволюционном, религиозном духе через нелегальную школу “Хедер”, прививал в ней ненависть к советской власти. Распространял клеветнические контрреволюционные слухи о тяжелой жизни евреев в СССР и гонениях на них. Вызывал недовольство и озлобление среди населения на Советский Союз. Был арестован по политическим мотивам, без указания статьи Уголовного кодекса, как “контрреволюционный элемент”.

Решением особой Тройки УНКВД Ленинградской области от 15 ноября 1937 года Каценеленбоген М. Г. был приговорен к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор приведен в исполнение 19 ноября 1937 года в Ленинграде. Местом захоронения является т. н. Левашовская пустошь». Страхи семьи, увы, оказались оправданными: Михаэля расстреляли всего лишь через полтора месяца после ареста…

В справке также было указано, что «согласно протоколу обыска у Каценеленбогена М. Г были изъяты паспорт, еврейская религиозная литература, порванные письма и переписка, денег советских 3100 рублей, иностранных денег 5 долларов, 4 серебряные маленькие рюмочки, объектив фотоаппарата. Сведений об арестованном имуществе, а также личных документов и фотографий в личном деле не имеется».

Получив эту справку, Мейшке, к тому времени уже убеленный сединами, всеми уважаемый в лондонской еврейской общине реб Мойше, пришел в свою синагогу и попросил габая изменить дату йорцайта отца.

— Я в первый раз такое слышу, — удивился габай, — как можно изменить дату смерти!

— При советской власти и не такое было возможно, — ответил реб Мойше.

После ареста мужа муме Сора решила перебраться в Ленинград. Оставаться в маленьком городке, на виду у НКВД было опасно — со всех сторон приходили сообщения, что после ареста мужей приходили и за женами. А в огромном Ленинграде жили немало хасидов Хабада, крепко державшихся друг за друга и помогавших своим чем только могли. И, самое главное, там жил отец муме Соры — Хаим‑Бенцион Раскин с большой семьей.

Хаим‑Бенцион, дед Мейшке, был сильным и решительно настроенным человеком. Для него само собой разумелось, что, несмотря на советскую власть, все его дети и внуки останутся любавичскими хасидами. Он категорически запрещал внукам говорить между собой по‑русски и делал все возможное, чтобы они не ходили в советскую школу, где им основательно промыли бы мозги. Для него слова Ребе Раяца — «если перед хасидом встанет дилемма — отдать ребенка в советскую школу или броситься в огонь, то хасид должен броситься в огонь» — были указанием к действию.

В книге «К тебе душа, издалека», написанной Рахелью Блехман, дочерью Хони Морозова, приведены воспоминания внучки Хаима‑Бенциона Сары, дочери его сына Ицхака, о том, что творилось в квартире Раскиных.

«В тридцатых годах мы жили в большой четырехкомнатной квартире в доме по адресу: канал Грибоедова, 132. Отец мой был моэлем города, он и в тридцатых годах продолжал делать брит милу и сохранял единственную оставшуюся в городе микву, она находилась на канале Грибоедова недалеко от нашего дома и действовала вполне официально. Однажды отец сказал, что у нас будет жить человек — реб Хони. Больше он ничего не объяснял нам, ничего не сказал о том, что Эльханан Морозов недавно вернулся из ссылки и находится на нелегальном положении. Через несколько дней реб Хони появился в нашем доме: он был невысокого роста, с острым взглядом. Днем он должен был изображать надомника — в его комнате стоял станок “моталка”, за которым он перематывал нитки. Так было днем, а поздно вечером и ночью в нашу квартиру к отцу и Эльханану приходили хасиды, обсуждавшие с ними, что делать, как держаться, чтобы выполнять заветы Ребе Йосефа‑Ицхака, жившего к тому времени за границей — в Риге. По субботам в нашей квартире проходили фарбренгены. Я помню, что накануне, в пятницу, приходил реб Эли Галкин, приносил селедку, огурцы, несколько бутылок водки. В субботу собиралось от 10 до 30 человек. Дворнику платили, чтобы он не болтал лишнего. С того времени как у нас поселился реб Эльханан, наша квартира превратилась в настоящий штаб — он был одним из тех, через кого Ребе Раяц поддерживал связи с хасидами, жившими в Союзе; к нему, бывшему секретарю Ребе, сходились сведения о том, что происходило с хасидами Хабада в разных уголках Союза. Иногда в нашем доме появлялись посланцы Ребе, привозили деньги. Как правило, это были не хасиды, а просто евреи, приезжавшие по каким‑то торговым делам, но стремившиеся помочь хасидам Ребе и поддержать их. Жизнь наша дома была наполнена интенсивной каждодневной деятельностью, были в ней и праздники — среди них самыми важными были 12 тамуза, когда отмечали день освобождения из тюрьмы Ребе Раяца, и 19 кислева — годовщина освобождения Алтер Ребе. На праздник собиралось до 50 человек. Довольно часто у нас появлялись и люди, приехавшие из местечек. Они бежали в большой город, спасаясь от ареста, ночевали у нас несколько ночей, а потом их направляли в какое‑то другое место».

НКВД знал о взглядах Раскина, но его не арестовали — он был слишком стар и немощен. Вместо этого в феврале 1938 года взяли его сына Ицхака и Хони Морозова. Об их судьбе ничего не было известно, пока кто‑то не передал: обоих расстреляли почти сразу после ареста.

Для Хони Морозова и Ицхака Раскина арест не стал неожиданностью. Сара вспоминала: «Еще в 1934 году, когда в Ленинграде начались первые аресты, осведомленные люди сообщили, что за домом Раскиных следят. Ему предлагали уехать, но он отказался — что будет с микве, со всем остальным? Они были готовы к тому, что их могут взять в любую минуту, я помню, как отец сказал кому‑то: “Когда в старые времена брали город и надо было переправиться через заполненный водой ров, первые нападающие гибли, убитые заполняли ров и по их трупам переправлялись следующие солдаты. И только благодаря погибшим осаждающие достигали крепостных стен. Дай Б‑г, чтобы нашлись те, кто сможет пройти по нашим трупам”».

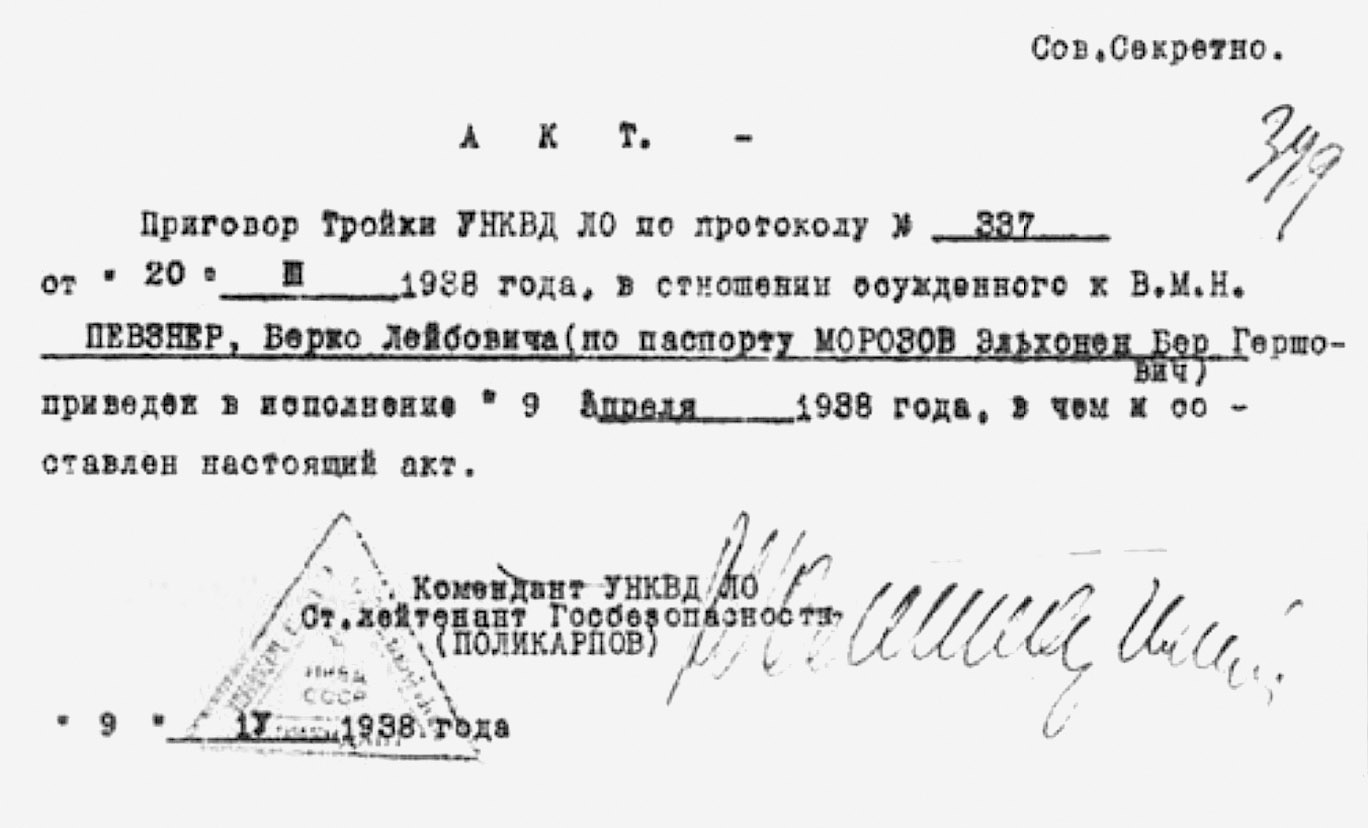

Только в 1995 году дети и внуки Хони Морозова, к тому времени уже много лет жившие в Израиле и Нью‑Йорке, сумели получить официальную справку, что 20 марта 1938 года Эльханан Морозов постановлением Особой тройки УНКВД ЛО был приговорен к расстрелу, приведенному в исполнение 9 апреля 1938 года. В справке также указывалось, что «Постановлением Президиума Ленгорсуда от 3 апреля 1959 года постановление Особой тройки УНКВД ЛО от 30 марта 1938 года в отношении Э. Морозова и др. отменено, и дело в отношении него производством прекращено за недоказанностью вины».

Все это не остановило муме Сору, она перебралась в Ленинград и поселилась неподалеку от квартиры Раскиных. И всех своих сыновей, кроме младшего Мейшке, распределила по подпольным ешивам «Томхей тмимим». Муме Сора разбросала их по разным городам, в разных концах огромной страны, чтобы, если начнутся аресты в одном городе, остальные дети уцелели. Расчет ее оказался верным. Когда в 1940 году НКВД накрыл ешиву в Курске, старший сын Йеошуа был арестован и приговорен к пяти годам заключения — только за то, что занимался в ней. Муме Сора даже не смогла поехать к нему на свидание и передать хоть какую‑то кошерную еду — Йеошуа жил под чужим именем. А остальные дети уцелели.

Йеошуа пришлось тяжело. Он соблюдал кашрут и в тюрьме, а на Песах отказывался от всей лагерной пищи. Многие заключенные хабадники вели себя так, но на Песах у них было чудодейственное средство — сахар. Родные загодя передавали им в посылках сахар, и если ежедневно в Песах можно было съедать 4–5 кусочков, то это позволяло выжить. Йеошуа никто ничего передать не мог: паспорт был у него на чужое имя, а передачи принимали только от родственников.

Поэтому, хоть Йеошуа отсидел «только» три года вместо пяти, он освободился из заключения неимоверно ослабевшим. Ситуация осложнялась еще и тем, что адресов родственников, сумевших покинуть блокадный Ленинград, у него не было. А оставшиеся не отвечали; как выяснилось потом, все погибли от голода и болезней. Йеошуа не знал, что делать, пока кто‑то не посоветовал написать письмо дяде, брату муме Соры Шломо Раскину, уже давно жившему в Горьком. Но и его адреса Йеошуа не знал. И тогда, отчаявшись и положившись на Всевышнего, он отправил письмо, в котором описал свою ситуацию и попросил сообщить матери, где он находится. А на конверте написал два слова: « Горький, Раскину». И письмо дошло! Получив его, дядя немедленно отправил почтой племяннику пакет махорки. Йеошуа уже был так слаб, что не мог добраться до почтового отделения. Вместо него это сделала добрая женщина — участковый врач. Она забрала пакет, Йеошуа продал махорку и на вырученные деньги купил еды. Через несколько недель пришел второй пакет. С помощью «махорочных» денег Йеошуа встал на ноги. А муме Сора, к тому времени жившая в Самарканде, позаботилась о том, чтобы он сумел выбраться к семье.

Глава ешивы «Томхей тмимим» в Самарканде Нисан Неменов и Йона Каган, руководивший всеми подпольными ешивами «Томхей тмимим» в СССР, обсудили с муме Сорой, что делать с парнем. И решили так: поскольку ему присудили пять лет, а отсидел он только три, оставшиеся два года он «просидит» в ешиве. Эти два года Йеошуа изучал не только Талмуд и хасидут, но и шхиту — кошерный способ забоя скотины. Он стал настолько опытным шохетом (резником), что когда через несколько лет добрался до Лондона, получил место шохета в еврейской общине. Мастерство и порядочность его оказались так велики, что со временем Йеошуа стал главным шохетом Лондона, и многие нынешние резники еврейской общины столицы Великобритании являются его учениками.

Муме Сора умела и любила готовить. Спустя многие десятилетия после ее смерти высшей похвалой о каком‑нибудь блюде в устах ее детей была фраза: «Почти как у мамы». Почти, но не в точности. Готовить, как мама, не мог никто.

В тот воскресный вечер весной 1941 года муме Сора собрала всех детей, находившихся в Ленинграде: Мейшке, дочь Цвию и сына Залмана. Мейшке жил вместе с мамой и каждый день на протяжении всех тех лет в Ленинграде выходил из дома рано утром и отправлялся в школу. Только не советскую. В наплечном ранце у него лежали Пятикнижие, книги Пророков и Псалмы. Шел он на урок к меламеду, который учил его вместе с двоюродным братом Мейшке, сыном его дяди Якова‑Йосефа Раскина. Занятия проходили в полной тайне, и оба мальчика так хорошо маскировались, что никто не догадался, где на самом деле они учатся и что учат. А Залман, как и полагалось хасидскому юноше 22 лет, продолжал заниматься в подпольных ешивах «Томхей тмимим». К счастью, до сих пор ни одна из них не была обнаружена НКВД.

Муме Сора напекла блинчиков — таких, какие только она умела. И с удовольствием наблюдала, как дети уписывали их вместе с вишневым вареньем, которое она сварила прошлым летом. Когда последний блинчик — а было их вовсе немало — исчез с блюда, муме Сора налила детям по стакану чая и уселась во главе стола.

— Я каждый день молю Б‑га, чтобы ваш отец и старший брат поскорей вернулись к нам. Но пока мои молитвы безответны, — муме Сора вздохнула и поправила косынку, которую она, как и полагается замужней хабадской женщине, носила даже дома. — А гонения становятся все сильней и сильней. Наши враги из НКВД не успокаиваются и, как волки, рыщут по городам и весям в поисках новых жертв среди любавичских. Надеяться на то, что отец скоро вернется, было бы безрассудно. Поэтому в его отсутствие я, как глава нашей семьи, приняла решение: тебе, Цвия, и тебе, Залман, надо обзавестись собственными семьями.

— Какой семьей! — воскликнул Залман. — Мне еще учиться и учиться!

— Твоя учеба становится опасной для жизни, — тихо, но твердо ответила муме Сора. — Йеошуа уже сидит, и никто не знает, не раскроют ли завтра и твою ешиву. Кроме того, я все сильней и сильней опасаюсь, что могут прийти и за мной. Я ведь жена и сестра врагов народа. Хорошо, что они не знают, что я еще и мать контрреволюционного элемента. Что будет с вами, когда меня возьмут? Что будет с Мойшеле? Вам обязательно нужно обзавестись спутником жизни, чтобы поддерживать друг друга в такой тяжелый час. Мое решение окончательное, я уже нашла вам достойные шидухим. И сговорилась с родителями. Теперь слово за вами: вы, как это у нас принято, должны встретиться со своими будущими мужем и женой. И если после встречи вы скажете мне «да», то хупы поставим через несколько дней.

Женихом Цвии был будущий раввин, а тогда ученик «Томхей тмимим» Йосе Гольдберг, а невестой Залмана — Шула, дочь Эльханана Шагалова. Как и Михаэля Каценеленбогена, чекисты арестовали Эльханана в 1937 году, и с тех пор о нем ничего не было слышно.

Эти подпольные свадьбы настолько врезались в память Мейшке, что и через 60 лет он помнил все подробности: как проходили они на чьей‑то даче в получасе езды от Москвы, как в полной тишине все выходили во двор и ставили там, в соответствии с обычаями Хабада, свадебный балдахин под открытым небом. Как не было денег на обручальные кольца, и обряд кидушин — освящение невесты — проводили на серебряный бокал для кидуша. Как для безопасности всех гостей усаживали в комнате без окон, а на столе были только хлеб, картошка, селедка и много водки. Но веселье по поводу создания новой любавичской семьи было огромным, и фарбренгены затягивались до утра.

А через несколько недель началась война.

Самарканд

Война быстро подкатилась к Ленинграду, но муме Соре с младшими детьми удалось выбраться из блокады. После долгих мытарств, в начале 1942 года они добрались до Самарканда. В этот город для работы с детьми бухарских евреев еще в начале века Ребе Рашаб направил любавичского хасида Симху Городецкого. Тот оказался прекрасным учителем и организатором и замечательно справился с задачей, поставленной перед ним Ребе. За десятилетия работы в Самарканде сотни детей прошли у него обучение. Результаты деятельности Симхи Городецкого сказываются до сих пор: многие бухарские евреи считают себя хабадниками. Симха заложил основы любавичской общины, насчитывавшей к началу войны несколько десятков человек. Поэтому, когда перед хабадниками, спасавшимися от немцев, встал вопрос, куда эвакуироваться, они потянулись именно в Самарканд.

Скоро в городе уже проживали около 300 семей, и вплоть до конца 1942 года в Самарканд каждую неделю прибывала минимум одна семья хасидов. Нужно было срочно организовывать учебное заведение для хасидских детей, не ходивших в советские школы. До войны даже в Самарканде создание и функционирование подпольных хедеров и ешив было смертельно опасно и для учителей, и для учеников. Но сейчас у власти не было времени на что‑то другое, кроме военных усилий, и ситуация улучшилась. А когда в городе появились десятки тысяч польских беженцев, на деятельность которых власти смотрели сквозь пальцы, поскольку они не были советскими гражданами, то хасиды немедленно этим воспользовались.

Сто пятьдесят детей были разбиты по классам, и началась активная учеба в подпольной ешиве, которую в случае необходимости могли представить как занятия детей беженцев. В ней стал учиться и Мейшке Сорес, до возраста бар мицвы занимавшийся с частными меламедами Мойше Рубинсоном и Элияу Ройблатом. Эти занятия не походили на учебу двух еврейских мальчиков в Ленинграде — здесь в комнате сидел почти полный школьный класс. Ешиву возглавили раввин Нисан Неменов и раввин Йона Каган. Они так поставили дело, что занятия в ней были очень напряженными и длились с утра до позднего вечера. Всем было понятно, что возможность организовать нормальный процесс обучения уникальна в условиях большевистского режима и неизвестно, когда повторится. Поэтому старались как можно большему количеству детей дать как можно больше знаний. Старшие изучали Талмуд и «Шульхан арух», много хасидизма — труды всех предыдущих и тогдашнего Любавичского Ребе. Младшие до исполнения 13 лет должны были выучить наизусть первые 12 глав книги Ребе Шнеура‑Залмана из Ляд «Танья» — основы всей концепции Хабада. Каждого из мальчиков экзаменовал лично Неменов — тщательно, главу за главой проверяя, как тот ее выучил и как понял.

Руководители ешивы заботились не только о духовных, но и материальных потребностях учеников. В то голодное время главной потребностью была еда. Завтракали и ужинали дети дома, а днем в ешиве выставляли на стол большой казан с кашей, и его хватало на всех. Дети, которые не могли получить дома завтрак и ужин, «ели дни» в хасидских семьях. То есть с воскресенья по пятницу они приходили утром и вечером есть в разные семьи, финансовое положение которых позволяло взять на себя нелегкое бремя — ежедневно кормить еще один рот. А голод в Самарканде стоял ужасный: зимой 1942 года на улицах даже валялись людские трупы. Ученики «Томхей тмимим» ели хоть и не досыта, но все же не голодали.

Для организации учебного процесса и сбора средств на ешиву, в том числе и на еду для «тмимим», Неменов и Каган прилагали огромные усилия. Но они того стоили: ешиботники были в состоянии думать еще о чем‑то, кроме еды, и способны заниматься с утра до ночи. Мейшке не пришлось «есть дни» — муме Сора была хваткой и очень энергичной женщиной.

Това Альтгойз, знавшая ее в те годы, вспоминала : «Выдающаяся женщина — деловая, хваткая, умевшая делать деньги буквально из воздуха. И к тому же очень красивая. С помощью своей красоты, энергии и денег она добивалась невозможного». Заработанные деньги муме Сора тратила не на себя — практически все они, кроме необходимого для ее семьи минимума, шли на помощь нуждающимся хасидам, в том числе и на покупку продуктов для полутора сотен «тмимим».

А от них руководители ешивы требовали не только ежедневных интеллектуальных усилий, но и тщательного соблюдения правил жесткой дисциплины. Ответственный за младшие классы рав Залман Левитин не допускал никаких нарушений установленного распорядка. За опоздание даже на несколько минут ученик наказывался. Чаще всего наказание заключалось в недопущении к урокам. Мейшке вспоминал, что это наказание зачастую нарушалось — р. Мойше Рубинсон, преподававший в его классе, позволял проштрафившимся тайком присутствовать на уроках. Правда, если появлялся грозный р. Залман, нарушители порядка прятались под стол.

Нисан Неменов поставил дисциплину во главу угла — и для приучения «тмимим» к напряженным занятиям, что для молодых ребят было совсем не просто, и для обеспечения безопасности их, да и всей ешивы. Поэтому за поведением «тмимим» руководители ешивы следили тщательно. Особенно за тем, чтобы они как можно меньше появлялись в дневное время на улице и не привлекали к себе внимания. Уж очень одухотворенный вид имели эти мальчики, чем разительно отличались от рядовых советских школьников. К чести «тмимим», они всё прекрасно понимали и выполняли требования Неменова без особого давления. Да и какое уж там давление можно было оказать на этих мальчиков, рано повзрослевших после ареста и гибели отцов и братьев?

Мейшке на старости лет вспоминал, что за все годы его учебы в самаркандской ешиве было только два случая отчисления из нее. Первый — когда ученик пренебрег указаниями Неменова и, вместо того чтобы провести Песах вместе с остальными «тмимим», уехал самовольно к родителям. Но его р. Нисан довольно быстро простил, парень вернулся к занятиям и вырос настоящим хабадником. Второй случай был намного хуже: учащегося ешивы поймали за чтением какой‑то советской книжки для молодежи. Когда его исключили, он даже не попытался вернуться в ешиву, а поступил в машиностроительный институт и превратился в обычного советского ИТР.

Нисан Неменов придавал большое значение участию молодежи в хасидских фарбренгенах, которые он, как правило, вел лично. Главный фарбренген в году он устраивал 2 нисана, в йорцайт (годовщину кончины) Ребе Рашаба. И, конечно, отмечали 19 кислева и 12 тамуза. Под прикрытием польских беженцев эти фарбренгены, в которых участвовали десятки человек, проводили чуть ли не открыто. На них говорили много хасидута, много пели хасидских песен и нигуним. А вот еды было чуть‑чуть: каша, селедка и водка. Но воодушевление было большим, и фарбренгены затягивались с вечера до самого утра.

Когда война закончилась и польские беженцы покинули Самарканд, ситуация резко ухудшилась. Теперь в младших классах ешивы держали на столах шахматные доски, чтобы в случае прихода нежеланных гостей спрятать книги и представить все занятием детского шахматного кружка. Для ребят постарше найти повод собираться вместе было трудней, и поэтому занятий стало меньше. Во время очередной деловой поездки муме Соры в Москву она встретилась с Йоной Каганом. Тот дал ей деньги и попросил, чтобы она наняла меламеда и организовала учебу хотя бы для трех старших ребят — занятия «Томхей тмимим» должны были продолжаться несмотря ни на что! Вернувшись в Самарканд, муме Сора организовала такую учебу, в которой участвовали Мейшке, Арье‑Лейб Демиховский и Мойше Гринберг.

Это был метод работы Йоны — делать все возможное, чтобы учеба в отделениях «Томхей тмимим» по всей стране продолжалась в любой ситуации. После волны арестов 1937–1938 годов, когда руководить подпольными ешивами стало очень опасно, Йона Каган придумал, как продолжить учебу, не привлекая внимания НКВД. Появление взрослых мужчин в компании парней могло вызвать подозрение, поэтому Йона назначил старших «тмимим», учеников, руководителями ешив и преподавателями. Йосе Гольдберг (муж сестры Мейшке) возглавил отделение в Кутаиси, в других городах назначения получили Исраэль‑Йеуда Левин (сын которого Шалом‑Дов‑Бер Левин стал впоследствии заведующим библиотекой Ребе Менахема‑Мендла Шнеерсона в Нью‑Йорке), братья Шалом и Мойше Морозовы и другие любавичские юноши. Всем было по двадцать с небольшим, и всех Йона сделал лидерами. В целях безопасности они уезжали в другие города, открывали там подпольные отделения «Томхей тмимим», и учеба продолжалась. Собрание молодых ребят без единого взрослого привлекало намного меньше внимания, и его легко можно было выдать за обычные молодежные посиделки. Подпольные занятия шли без остановки даже после жестоких гонений в конце тридцатых годов, когда НКВД казалось, что ему удалось сломать и уничтожить Хабад в СССР. Пусть в них порой принимали участие четыре‑пять человек, но изучение хасидута не прекращалось ни на один день. И это было самое главное и самое важное.

Йона Каган безостановочно мотался по стране и где только мог налаживал работу подпольных ешив. В результате его деятельности и до и после войны «Томхей тмимим» продолжали функционировать на всей территории СССР. В том числе и в Самарканде, где после отъезда польских беженцев власти усилили контроль и то, что раньше сходило с рук, стало невозможно. Власти все усиливали и усиливали давление, и вскоре после войны функционирование огромной ешивы для 150 человек пришлось прекратить. Ученики разъехались: кто в Грузию, кто в Прибалтику, кто в другие города. Многие поехали во Львов, где появилась возможность, выдав себя за польских беженцев, вырваться из СССР в Польшу. В начале 1946 года в этом городе уже находились сотни любавичских семей. Туда отправились и муме Сора с Мейшке.

Бегство из рая

— Заходи, — сказал вертухай и толкнул дверь. К удивлению муме Соры, эта толстая железная дверь, несмотря на явно большой вес, распахнулась не со скрипом и скрежетом, как можно было бы ожидать от тюремной двери, а легко и тихо. Петли ее кто‑то хорошо смазал, чтобы дверь в комнату свиданий черновицкой тюрьмы открывалась быстро и беззвучно. Впрочем, это была скорей не комната, а небольшой зал, в центре которого стоял длинный стол с двумя стульями на противоположных сторонах.

— Садись и жди, — вертухай указал на один из них, повернулся и вышел.

Муме Сора услышала, как дважды провернулся ключ в замке. В комнате было тихо и полутемно. Окна отсутствовали, стол освещала лампа без абажура, свисавшая с потолка на грязно‑коричневом проводе. Голые стены, окрашенные темно‑зеленой краской на высоту человеческого роста, уходили к едва различимому в полумраке потолку. На противоположной стороне комнаты темнела еще одна дверь. Муме Сора уселась поудобней и положила на стол телогрейку. Ей стоило больших усилий добиться этого свидания с Мендлом Футерфасом, арестованным за организацию незаконного выезда любавичских хасидов из СССР.

За несколько лет до этого, ранней весной 1946 года, в Самарканде в глубокой тайне состоялось совещание руководства Хабад в СССР. На повестке дня стоял вопрос: если начнется возвращение из СССР в Польшу сотен тысяч польских беженцев, следует ли этим воспользоваться, чтобы попытаться вывезти и любавичских хасидов — по фальшивым документам или используя фиктивные браки. Мнения разделились: кто‑то поддержал выезд, но большинство сочло, что он подорвет существование подпольных ешив и хедеров и приведет к прекращению изучения хасидизма в СССР. Чего допустить было нельзя.

Но, когда летом 1946 года начался ожидаемый выезд польских беженцев из СССР, Нисан Неменов получил от Ребе Раяца телеграмму: «Дедушка очень хочет повидаться с детьми. Выезжайте к тете Поле. Там все хорошо». Указание Ребе враз завершило все споры, и Мендл организовал Ваад — тайный Комитет, в который, кроме него, вошли Йона Каган, Моше‑Хаим Дубравский, Шмарьяу Сасонкин, Йеуда‑Лейб Мочкин и Залман Серебрянский. В течение полугода — с лета и до конца 1946 года — Комитету удалось переправить в Польшу под видом беженцев около тысячи любавичских хасидов. Муме Сора была единственной женщиной, принимавшей наравне с мужчинами — членами Комитета — активное участие в этой деятельности. И хотя сейчас она знала, что за это ее разыскивает МГБ, она не побоялась добиться свидания с Футерфасом. Как ей это удалось, никто уже не узнает. Но оно состоялось.

В комнате муме Сора просидела около получаса и уже начала опасаться, что свидание так и не состоится. А ей очень надо было поговорить с Мендлом и еще важней — передать ему лично в руки плотную, добротную телогрейку. Ему, без сомнения, предстояла дорога в ГУЛАГ, и теплая одежда была жизненно необходима. Муме Сора погладила эту телогрейку, лежащую на столе и вздохнула. В комнате мирно пахло кислой капустой, но духовная атмосфера, которую муме Сора совершенно четко ощущала, была ужасной. Стены комнаты излучали отчаяние, боль, слезы, ощущение беспомощности и горького осознания, что жизнь кончилась, а спасения нет. Сколько всего им пришлось выслушать и впитать в себя на свиданиях, годами проходивших здесь!

Тишина в комнате стояла такая, что муме Сора услышала, как дважды очень тихо прокрутился ключ в замке и противоположная дверь — тоже бесшумно и быстро — распахнулась. Первым вышел Мендл, а за ним — вертухай. Мендл никак не походил на несчастного узника. Скорее — на принца в заточении: голову он держал высоко, плечи были распрямлены, весь вид выражал спокойствие и уверенность в себе.

Как потом стало известно, сразу после ареста он повторил следователям слова Ребе Раяца : «Вы для меня не существуете. Не от вас зависело меня арестовать, и не от вас будет зависеть мой выход на свободу. Все в руках Всевышнего, а не в ваших». Его избивали, истязали и на каждом допросе угрожали: «Не назовешь сообщников, не расскажешь про их деятельность, никогда на свободу не выйдешь, сдохнешь в тюрьме!» Но Мендл никого не назвал, а на все уговоры отвечал: «И в тюрьме можно остаться в живых, а на воле попасть под машину. Все в руках Всевышнего».

Увидев его, муме Сора чуть не расплакалась, так он сильно осунулся — Мендл и в тюрьме соблюдал кашрут. То есть ел только пайку хлеба — 400 граммов в сутки, отказываясь от тюремной баланды.

Вертухай усадил Мендла на второй стул и сказал громким, не терпящим возражений голосом: «У вас полчаса. Разговор вести только на русском. После первого же слова на другом языке свидание прекращается. При попытке передать что‑то заключенному или гостю свидание прекращается. При попытке подачи каких‑то знаков свидание прекращается. Все понятно? Время пошло». Он подтянул рукав гимнастерки и посмотрел на часы. Но не отошел в сторону, а остался стоять возле стола, внимательно наблюдая.

— Здравствуй, Мендл, — сказала муме Сора, — я передала администрации тюрьмы деньги, их положат на твой счет для покупки продуктов в тюремном ларьке. А еще я принесла тебе вот эту телогрейку, мне сказали, что ее можно передать на свидании.

Она вопросительно взглянула на вертухая и немного передвинула телогрейку по столу в сторону Мендла. Вертухай кивнул и брезгливо смахнул телогрейку на пол.

— Проверим, если ничего запрещенного в ней нет, то заключенный ее получит, — сказал он.

— Спасибо тебе, милая моя! — улыбнулся Футерфас. Прежде он никогда не позволял себе подобной фамильярности с чужой женой. Но муме Сора поняла: Мендлу неизвестно, под каким именем она пришла на свидание, поэтому он избегает назвать ее иначе. И решила подхватить его тон.

— У нас все в порядке, дорогой, — зачастила она, стараясь произвести на вертухая впечатление недалекой болтушки, — все живы, все здоровы, чего и тебе желают.

— Как здоровье свата Ханы? — спросил Мендл. — Это мне важней всего.

Сватом Ханы любавичские хасиды называли Ребе Йосефа‑Ицхака Шнеерсона, Раяца, поскольку его дочь Хая‑Мушка была замужем за Менахем‑Мендлом, сыном Ханы Шнеерсон. Советская власть так ненавидела главу Хабада, что за хранение его фотографии или даже произнесение вслух имени можно было оказаться за решеткой. А за доказанную на следствии «связь с высланным цадиком Шнеерсоном» «тройки» приговорили к расстрелу сотни хабадников.

— О, с ним все в порядке. Мы получили от него добрые вести, он всех нас помнит и любит. Но ты похудел, дорогой, совсем с лица спал.

— Да? Так это же хорошо, — улыбнулся Мендл, — от лишнего веса надо избавляться. Мне местная диета на пользу. Да и вам, на свободе, тоже надо следить за своим здоровьем. Помнишь нашу общую знакомую, толстуху муме Сору? Мне один военврач сказал, что, как только встретит ее, тут же пропишет ей строгую диету.

— Что ты говоришь? Обязательно передам! Не знаю, правда, когда ее увижу, но постараюсь передать через ее подружку Валентину Николаеву, с ней я вижусь часто.

— Молодец. И Вале передай, чтобы подумала о своем здоровье. Мне военврач и про нее упоминал — ей тоже полагается строгая диета.

Муме Сора поняла: кольцо вокруг нее сжимается. Предупреждение Мендла было однозначным : чекисты готовятся ее арестовать, и им известно, что у нее есть паспорт на имя Валентины Николаевой. Наверное, об этом с Мендлом говорили на допросах «военврачи». Так что скрыться с помощью этого паспорта, как она рассчитывала, не удастся. И не удалось. Предупреждение Футерфаса слишком запоздало, муме Сору вскоре арестовали. Но польза от их свидания оказалась огромной: много лет после него Мендл Футерфас рассказал Мейшке, что деньги и телогрейка, полученные от муме Соры, спасли ему жизнь в сибирских лагерях.

Муме Сора крутила торговые дела. Но весь заработок, а был он порой немалым, отдавала нуждающимся хасидам. И помогала не только сама, но и научила помогать своих детей. Так, Мейшке она приставила к Берлу Гуревичу, находившемуся во львовской тюрьме. Вместе с женой Ханой он находился в эшелоне, следовавшем в Польшу, но почему‑то вызвал подозрение пограничников, и его ссадили. А жену пропустили. К счастью, фальшивые документы Гуревича на имя польского еврея были сделаны так хорошо, что его хоть и арестовали, но продолжали считать иностранцем. Если бы чекисты узнали, что он на самом деле советский подданный, да еще и задержанный при попытке незаконного пересечения границы, Берлу влепили бы без долгих разбирательств 25 лет лагерей.

Тем более что у него в прошлом была уже одна посадка. В 1938 году его арестовали как одного из руководителей подпольной ешивы «Томхей тмимим» в Бердичеве. Весь 1938 год Берла пытались пристегнуть к большому делу о сети подпольных ешив, которое готовил НКВД. Дело застопорилось, но между тем Берла избивали на допросах так, что к концу 1938 года он оказался в тюремной больнице. И тут случилось чудо: во время кратковременной кампании по «исправлению перегибов ежовщины» часть заключенных были освобождены. В их числе оказался и Берл. Спустя два года, сразу же после начала войны, он ушел на фронт. В первом же бою получил такое тяжелое ранение, что его комиссовали по состоянию здоровья. В 1946 году Берл женился на Хане и молодые сразу поехали во Львов, чтобы попытаться выскользнуть из СССР. К его огромному счастью, эмгэбэшники так и не дознались, кто попал им в руки, а придрались к какому‑то незначительному документу, который сумели опознать как фальшивый. Гуревич хоть и сидел за подделку, но как иностранец и поэтому содержался в львовской тюрьме, а не был отправлен в лагерь.

Муме Сора и брат его жены Ханы сумели сунуть взятку заместителю начальника тюрьмы, и он позволил Мейшке ежедневно навещать арестованного. Для этого Мейшке представил себя его сыном, используя поддельный паспорт на фамилию Зайгертан, под которой Гуревич пытался выехать из СССР. Во время свиданий с «отцом» Мейшке сразу же передал ему тфилин и ежедневно приносил кашу с молоком. Берл тщательно соблюдал в заключении кашрут, отказываясь почти от всей и без того скудной тюремной еды, и сильно отощал. Ежедневная порция каши с молоком спасла его от голодной смерти. Берл несколько раз спрашивал Мейшке, кошерное ли молоко, и тот всегда отвечал: конечно!

Спустя полтора года Гуревича внезапно отправили по этапу, привезли в Брест и… сказали: «Иди, куда глаза глядят». Так он оказался в Польше. Советское и польское правительства подписали договор, в соответствии с которым СССР покидали все польские беженцы, даже находившиеся в тюрьмах и осужденные за незначительные преступления. Гуревич добрался до Парижа и воссоединился с женой. Они решили осесть во Франции и заняться преподаванием. В 1953 году с благословения уже нового Ребе Берл был назначен главой женской школы «Бейт Ривка» в городе Эврё неподалеку от Парижа. Он возглавлял ее более 50 лет, и эту школу закончили тысячи еврейских девочек.

Первое, что жена рассказала Берлу, — после его ареста она намеревалась вернуться в СССР и там дожидаться его освобождения. Они поженились всего за пять месяцев до ареста, и Хана очень тосковала по мужу, которого успела полюбить всем сердцем. Семья Ханы категорически противилась ее добровольному возвращению в СССР, считая его бессмысленным самоубийством. Горький опыт других хасидских семей свидетельствовал: из советской тюрьмы хабадники возвращаются редко. Тем более осужденные за серьезные преступления. Никому и в голову не приходило, что МГБ не дознается, кто Берл на самом деле. Поэтому все считали, что парня осудят за попытку незаконного перехода границы, то есть на 25 лет. В этом случае для жены он, скорей всего, исчезал навсегда. Чтобы спасти Хану от положения агуны (соломенной вдовы), три раввина, находившиеся вместе с Ханой в одном эшелоне и видевшие арест Берла, даже пытались оформить ей разводное письмо, да не успели.

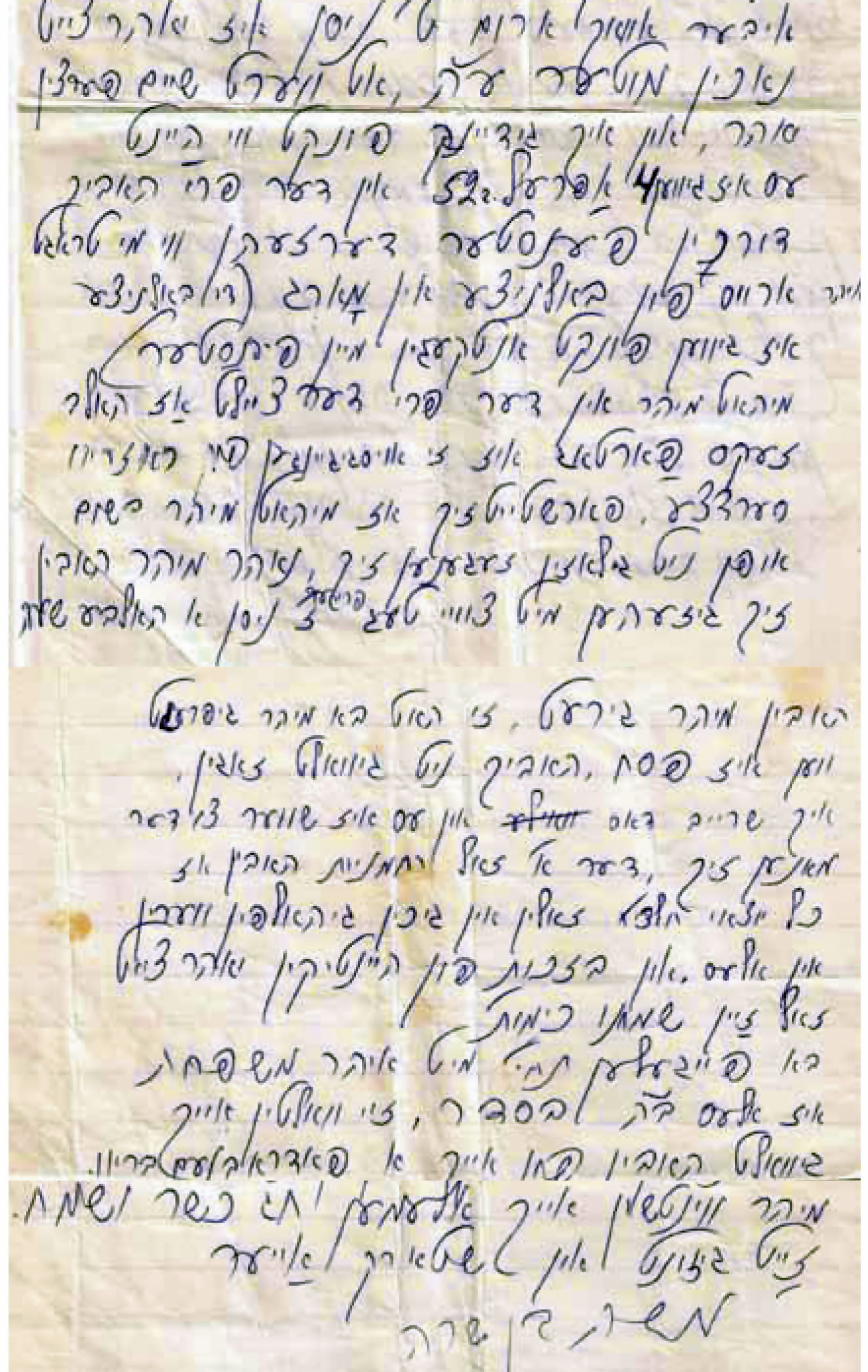

Но Хана отказывалась верить в гибель мужа. Что делает хасид в такой ситуации? Спрашивает Ребе. Хана отправила Ребе Раяцу письмо с вопросом, стоит ей вернуться в СССР и дожидаться освобождения мужа или отправиться вместе с семьей во Францию и ждать его там? Ответ пришел быстро. «Зачем ей ехать туда, — писал Ребе, — если он приедет сюда?» Это вселило надежду, и вместе с семьей она добралась до Парижа. Чтобы как‑то повлиять на ситуацию, Хана приняла на себя обет: вплоть до возвращения мужа поститься каждые понедельник и четверг. И он вернулся!

Что же касается каши с молоком, то лишь много лет спустя Мейшке рассказал раввину Гуревичу, что молоко, конечно же, было некошерным. Где тогда во Львове можно было достать «халав Исраэль»? Но, поскольку речь шла действительно о жизни и смерти, Мейшке посоветовался с раввинами и те дали ему разрешение не только приносить нееврейское молоко заключенному, но и врать ему относительно его кошерности.

Как выяснилось позже, эмгэбэшники знали и о «гешефтах» муме Соры, и о ее помощи хабадникам. Знали и до поры до времени закрывали глаза. Терпение их лопнуло, когда им стало известно о ее роли в организации выезда хасидов. А роль она сыграла значительную — встречала на львовском вокзале хасидские семьи и распределяла их по квартирам. Через нее прошли практически все — уехавшие и не уехавшие. То есть она знала всех, и, если бы эмгэбэшникам удалось ее сломать, она могла бы стать для них бесценным источником информации. Поэтому за муме Сорой охотились по всей стране и даже распространили ее фотографию по отделениям милиции крупных городов.

Однажды летом 1946 года к ней на львовском вокзале подошла Рахель Блехман — дочь Хони Морозова. Рахель была с тремя детьми, она прослышала о возможности выдать себя за польских беженцев и самостоятельно приехала во Львов. С хабадниками Рахель никак не была связана — еще в молодости она отошла от религии и стала сионисткой‑социалисткой. Для советской власти и это было преступлением, поэтому Рахель много лет провела в ссылках. Последняя недавно закончилась, и Рахель попыталась выбраться из коммунистического рая. Для Хабада она давно была «отрезанный ломоть», но, зная это, муме Сора все же отправила ее на одну из подпольных квартир комитета. И из уважения к памяти отца, и из‑за ее маленьких детей. Последним эшелоном, уже зимой, Рахель с детьми и мужем выехала в Польшу. Они благополучно добрались до Эрец‑Исраэль весной 1948 года, незадолго до провозглашения Государства Израиль.

Детям во время операции по выезду муме Сора уделяла особое внимание. На нее произвело огромное впечатление положение двух девочек, которых она за год до этого спасла из детского дома в Ташкенте, — Товы (будущей Товы Альтгойз, матери раввина Пинхаса Альтгойза, многие годы являющегося в Израиле полномочным представителем всех раввинов СНГ) и ее сестры Мины. Обе девочки попали в Узбекистан вместе с большими семьями, но за три года войны все их родственники — матери, тети, братья и сестры — умерли от голода. Девочки были на грани отчаяния и нервного срыва, который мог привести к самым тяжелым психическим последствиям, когда муме Сора узнала об их существовании. Она вытащила их из детдома и дала себе слово помогать в первую очередь сиротам. Мине и Тове она оформила польские документы, и они благополучно уехали. Через 60 лет после отъезда Това вспоминала: «Муме Сора настолько впечатлилась в Ташкенте нашим сиротством, что дала себе зарок: вывезти, спасти из большевистского СССР как можно больше еврейских детей. “Скольким смогу, стольким и помогу”, — говорила она. И зарок свой, как всегда, сдержала».

Фальшивые выездные документы муме Сора приготовила для десятков еврейских детей. Стоили они 15 тыс. рублей на одну семью. Средняя заработная плата в СССР тогда составляла 600 рублей в месяц, у любавичских сирот таких огромных денег конечно не было. И муме Сора крутила свои «гешефты», чтобы оплатить все эти справки.

Но сама она так и не выехала из СССР. Был момент, когда она приготовила все документы для себя и семьи своего сына Шимона. Он был уже вместе с женой и детьми по дороге во Львов, когда отец его жены Элиэзер Горелик внезапно скончался. Муся, жена Шимона, была вынуждена отсрочить отъезд и сидеть шиву — траурную неделю. Муме Сора решила подождать их. И тут во Львов приехала из Алма‑Аты ребецн Хана Шнеерсон — мать будущего Ребе Менахема‑Мендла Шнеерсона. Ее надо было как можно быстрей отправить за границу, пока чекисты, погубившие ее мужа, рава Лейвика Шнеерсона, не заметили отсутствия вдовы в Алма‑Ате. Муме Сора отдала ей свои документы, и ребецн Хана уехала. А вскоре эмгэбэшники, обнаружив нелегальный выезд хасидов, закрыли границу. Начались повальные аресты, в ходе которых схватили всех членов Ваада. Арестовали и прибывшего во Львов Шимона, которому тут же впаяли 10 лет лагерей. Для полноты картины чекистам не хватало только муме Соры. Но она успела покинуть Львов вместе с Мейшке и спряталась в Кутаиси.

Честно говоря, Мейшке обрадовался отъезду из Львова. Потом, когда его спрашивали, какое впечатление у него осталось от этого очень красивого города, Мейшке пожимал плечами. Какой Львов, какая красота? За полгода, проведенные во Львове, он ничего, кроме стен квартиры, где находился, так и не увидел. По сравнению с Самаркандом меры предосторожности, которые Ваад обязывал всех хабадников соблюдать строжайшим образом, были драконовские. В Самарканде хотя бы ночью, но можно было выйти на улицу, прогуляться вокруг дома, по своему району. Во Львове выходить из дома запрещалось категорически. И не только потому, что хабадники могли привлечь к себе внимание своим видом. Улицы города 24 часа в сутки прочесывали многочисленные патрули милиции и МГБ — борьба с бандеровцами была в самом разгаре, — и всех мало‑мальски подозрительных тут же останавливали и проверяли документы. А какую подходящую версию мог представить милиции Мойше Каценеленбоген? Что он, молодой парень, делает во Львове? Почему приехал сюда из далекого Самарканда? Его точно бы забрали в милицейский участок для дальнейшей проверки. Иди знай, чем бы она могла обернуться, не навлекла бы беду на сотни семей любавичских хасидов, ожидавших выезда на тайных квартирах, снятых Ваадом. Поэтому Ваад постановил: из квартир выходить только для закупки продуктов и в экстренных случаях. Вот и приходилось безвылазно сидеть в четырех стенах. Впрочем, несколько раз хасиды собрались — на совместную молитву в осенние праздники.

Одна из них состоялась вечером в Йом Кипур в доме Мотла Шенкаря, и Мейшке навсегда запомнил ее начало. Напряжение тогда у всех было огромным: эшелоны с беженцами уходили один за другим, в каждом удавалось переправить несколько любавичских семей, и большинство присутствовавших на той молитве ждали, когда настанет их очередь. Выезд каждой семьи сопровождался опасностью обнаружения подделки документов, ареста и следствия. И тогда все сразу бы для всех закончилось. Собственно, так и произошло в конце 1946 года, спустя несколько месяцев после той молитвы. Напряжение усиливалось еще и потому, что каждый надеялся, каждый молился и просил Всевышнего : дай мне с семьей проскочить, дай вырвать детей из коммунистического «рая».

Йом Кипур начинается молитвой «Коль нидрей», и перед ней Йона Каган, успевший сделать хороший «лехаим», поднял руки к небу и закричал: «Отец Небесный! Отец Небесный — пьяного не судят!» Да, все находившиеся в том доме были пьяны: ощущением смертельной опасности, нависшей над каждым, и сумасшедшей возможностью неожиданной свободы, витавшей над каждым эшелоном, уходившим в Польшу с львовского вокзала. Многим участникам той памятной молитвы в доме Мотла Шенкаря удалось на нее вырваться. Даже тем, кто за организацию незаконного выезда хлебнул лиха в ГУЛАГе. Для Мендла Футерфаса свобода пришла спустя десятилетия. А вот для Йоны Кагана, выразившего в этом крике общую молитву, она не наступила никогда.

Арест

После того как в конце 1946 года МГБ (так теперь назывался Народный комиссариат внутренних дел) обнаружило, что у него под носом работает организация, сумевшая по фальшивым документам переправить за границу почти тысячу ненавидимых советской властью любавичских хасидов, на оставшихся в СССР хабадников обрушилась волна арестов. В течение 1947–1948 годов арестовали не только весь Ваад, но и многих, кто имел мало‑мальское отношение к выезду в Польшу. В первую очередь МГБ искало и нашло в разных концах Союза Мендла Футерфаса, Мойше‑Хаима Дубравского и Йону Кагана, в самом Львове были арестованы Мотл Шенкарь, Авраам‑Аарон Хейн вместе с женой. Особо массовые аресты прошли в Ленинграде. Муме Соре вместе с Мейшке удалось выскользнуть из уже захлопывающегося во Львове капкана. Вместе с Мулей и Йосефом — сыновьями Переца Мочкина, Генихом Рапопортом и еще несколькими хасидами она незаметно выбралась из Львова и уехала в Кутаиси.

Но и там долго прожить в спокойствии не пришлось. В Кутаиси прибыл стукач, сдавший МГБ в Ленинграде многих хабадников, и начал активно действовать, распознавая любавичских, пытавшихся спрятаться между местными евреями. Начались аресты, кольцо вокруг муме Соры сжималось. Когда чекисты добрались до Михла Рапопорта и Меира Цинмана, стало понятно, что мать и сын Каценеленбоген — следующие на очереди. Но и на этот раз муме Сора сумела ускользнуть — вместе с Мейшке уехала в Вильнюс, где отсиживалась более полугода. Только когда сообщили, что в Кутаиси наступило затишье, они вернулись. Но в целях предосторожности — с другими паспортами. И с надеждой, что они дадут им возможность хоть немного просуществовать без ежеминутного страха быть схваченным. Увы, и на этот раз передышка оказалась недолгой.

В декабре 1947 года в Ленинграде арестовали Йону Кагана. Много лет он, несмотря на свою колоссальную работу, не давался чекистам в руки. И каждый раз ускользал благодаря тому, что хабадники своих не выдавали. Схватить его удалось из‑за предательства — эмгэбэшникам удалость завербовать еврея, близкого к любавичским. То ли запугали его расправой с семьей, то ли нашли на него расстрельный компромат, но этот человек согласился на них работать. В конце ноября 1947 года, приехав в Ленинград, он начал расспрашивать, где будет фарбренген Йуд тет кислев. И кто‑то, принявший его за своего, рассказал, что празднование дня освобождения Алтер Ребе пройдет в доме у Шмуэля Березина под Ленинградом. Стукач приехал туда в сопровождении двух машин эмгэбэшников. А по роковой случайности именно тогда в гостях у Березина находился Йона Каган.

В Кутаиси МГБ стало действовать по тому же принципу — вербовать стукачей не среди хабадников, а среди тех, кто с ними общается. Задачей осведомителей было сообщать о каждом новом еврее, появлявшемся в городе. Поэтому и о муме Соре с сыном доложили «куда следует». Не сразу, но доложили. За это время муме Сора, зная, что ее разыскивают, успела, с риском быть схваченной, устроить свидания с Футерфасом и со своим сыном Шимоном. Обоим она передала деньги и теплые вещи.

Осведомители докладывали не только о новых лицах, но и о том, как они себя ведут и как одеваются. И если становилось известно, что вновь прибывший носит ермолку под кепкой и шерстяной талит катан, этих двух признаков было достаточно, чтобы определить в нем любавичского хасида. Далее следовали арест и приговор — «за связь с высланным цадиком Шнеерсоном». В конце сороковых годов «тройки» уже не работали и за эту связь не расстреливали, как десять лет назад. Но и стандартный приговор — 10 лет лагерей — для многих стал смертельным.

Мейшке арестовали 24 мая 1951 года, в праздник Лаг ба‑омер. Несмотря на паспорт, ему оказалось трудно скрыть свои настоящие имя и фамилию, поскольку у него в кармане нашли телеграмму от матери с датой приезда из Москвы и номером поезда. Мейшке арестовали на глазах у всех, но муме Соре, уже находившейся в поезде по дороге из Москвы в Кутаиси, сообщить об этом было невозможно. Поэтому решили, что к ней прямо у вагона подойдут Алтер и Рахель Наймарк и скажут на понятном любому хабаднику коде : «Твой сын заболел». Наймарки и муме Сора были незнакомы, что вроде обеспечивало супругам дополнительную безопасность при выполнении миссии — они ведь совершенно честно могли утверждать, что столкнулись на вокзале случайно. Если бы все прошло в соответствии с задуманным, муме Сора должна была, не выходя в город, уехать на первом же отходящем с вокзала поезде. Сработай этот план, она опять натянула бы нос чекистам. Но никто не знал о телеграмме, найденной у Мейшке…

Подойдя к поезду, Наймарки сразу увидели красивую еврейскую женщину, следом за которой какой‑то мужчина нес чемодан. То, что это муме Сора, они поняли сразу и не ошиблись. Ошиблись они в другом, и это стоило им многих лет страданий: Наймарки решили, что чемодан несет носильщик. А это был уже сотрудник МГБ. И когда Рахель, подойдя к муме Соре, сказала: «Ваш сын заболел», супругов тут же арестовали. Они не были связаны с выездом из Львова, они утверждали, что обознались и незнакомы с муме Сорой. Но ничего не помогло: эмгэбэшники быстро оформили компромат и на них. Много лет назад дочь Наймарков была членом сионистской — то есть контрреволюционной — организации и, вместо того чтобы строить социализм, сбежала в Палестину. Это общесемейное прегрешение против советской власти усугублялось еще и тем, что в доме Наймарков во время последних осенних праздников Рош а‑Шана и Йом Кипур собирался миньян. И по совокупности за эти преступления самый гуманный в мире советский суд приговорил Алтера Наймарка к 25 годам тюремного заключения, а Рахель — «всего лишь» к 10.

Многие десятилетия спустя Мейшке, тогда уже всеми уважаемый реб Мойше Каценеленбоген, вспоминал: «Первым делом после ареста было выяснение личности задержанного. В подавляющем большинстве случаев это являлось чистой формальностью. На вопрос, как его имя и фамилия, арестованный называл то, что было написано в паспорте. Но со мной у чекистов вышла заминка. Я упорно отрицал всякую связь с семейством Каценеленбоген и называл себя так, как было записано в отобранном у меня паспорте: Моисей Гольдберг. И стоял на своем: к местной общине и уж тем более к любавичским никакого отношения не имею, а приехал из Вильнюса в Кутаиси искать работу. Мне, понятно, не верили и постоянно спрашивали, знаю ли я того хабадника, а что делает сейчас этот? На все эти вопросы у меня было два ответа: “Не знаю” и “Понятия не имею”. Я с детства прошел подготовку к этим вопросам — хабадским родителям и учителям было ясно, что каждый ребенок рано или поздно может оказаться за решеткой и на допросе. Поэтому детям в любавичских семьях с малолетства внушали: “Своих не выдают, про своих молчат. Любой ценой и несмотря ни на что”. Этому принципу учили с малолетства, об этом часто говорили на фарбренгенах: “Молчать, молчать и молчать — даже если тебя пытают”. И я молчал. Даже когда меня пытали».

Дети из любавичских семей получали подробный инструктаж: что можно говорить, а что нельзя, как себя вести в тюрьме и как в лагере. Учили их и как соблюдать в заключении кашрут. В частности, главную тюремную пищу — кашу было рекомендовано не есть по мере возможности. Но если появлялась слабость или ухудшалось здоровье, то разрешалось позволить себе немного тюремного варева. Что же касается Песаха, то любая тюремная еда была категорически запрещена, и пережить восемь пасхальных дней надо было с помощью сахара. Его следовало копить весь год, чтобы в Песах ежедневно узник мог съедать четыре‑пять кусочков сахара. Впрочем, были и такие, как Мендл Футерфас, кто отказывался есть кашу в любое время года. И вовсе не из‑за подозрения, что в ней может оказаться некошерное мясо — об этом смешно было подумать. Проблема заключалась в том, в каких котлах ее варили — ведь в них повара могли готовить некошерную еду для тюремщиков. Муме Сора не зря сказала Футерфасу о его худобе — этот коренастый, плотный мужчина потерял за несколько лет заключения половину своего веса, и, когда освободился, его с трудом узнавали. Но кашрут он держал несмотря ни на что и только посмеивался: «Меньше еды, меньше болезней».

Когда Футерфас прибыл в лагерь, соседи по бараку, увидев, что он ест только хлеб, рассказали, что в этом лагере сидел такой же религиозный еврей. Он тоже ничего не ел, кроме хлеба, быстро отощал, обессилел и умер.

— Как звали еврея? — спросил Футерфас.

— Йона Каган, — ответили ему.

Так Мендл узнал о смерти своего друга и соратника по борьбе с Наркомпросом, да и всей советской системой за души еврейских детей. Он не только горевал о нем, но и сделал для себя выводы из гибели Йоны. Мендл понял, что, если продолжит и дальше питаться всухомятку, его постигнет такая же судьба, как Йону. И потому решил, что ежедневно будет есть одно горячее блюдо. Кошерное горячее блюдо в условиях зоны? Ежедневно?! Но Мендл нашел выход. Он раздобыл жестяную коробку из‑под сардин, тщательно обжег ее на огне и вымыл несколько раз, чтобы удалить малейшие остатки масла. И стал ежедневно кипятить в ней воду с куском черного хлеба от своей пайки. Хлеб разваривался, вода выкипала и получалось нечто вроде каши. С добавлением соли она для голодного Мендла была вкусным и тем самым горячим блюдом, о котором он мечтал. А когда в нее удавалось добавить немного растительного масла, то это был и вовсе «пир горой». Эта ежедневная порция горячей еды и спасла Футерфаса от голодной смерти в лагере. Была еще одна вещь, которую он берег как зеницу ока — и в тюрьме, и в лагере Мендл сохранил свою бороду, не позволив притронуться к ней парикмахеру.

Еще одним важным моментом подготовки любавичской молодежи к заключению было заучивание наизусть еврейского календаря на предстоящие несколько лет. Польза от этого была практической: попав за решетку и оказавшись лишенным всякой связи с волей, ребята точно знали, на какие даты григорианского календаря выпадают еврейские праздники. То есть когда поститься в Йом Кипур, а когда наступает Песах. Поэтому, оказавшись сперва в кутаисской, а потом в тбилисской тюрьме, Мейшке знал все даты еврейского календаря. Что сослужило ему и другим евреям, сидевшим вместе с ним, немалую службу.

Муме Сора и Мейшке вместе находились в тбилисской тюрьме и не знали об этом, пока тюремный телеграф не сообщил им, кто, в какой камере и с кем сидит. Телеграф действовал по двум каналам. Первый — через парикмахера, посещавшего мужчин каждые две недели для бритья и каждый месяц женщин для стрижки. Второй — через туалет. Женский находился этажом выше мужского, и в само помещение туалета входили, как правило, только заключенные — вертухаи брезговали. Поэтому можно было перекрикиваться через окошко. С помощью второго канала удавалось даже передавать записки. Женщины привязывали к концу длинной нити что‑нибудь тяжелое — обычно кусочек хлеба — и записку. Спускали нить за окно и ждали, пока в мужском туалете ее ловили, снимали записку, привязывали другую и давали условный сигнал. Таким способом Мейшке несколько раз обменивался с матерью короткими сообщениями. Содержались там самые общие фразы, чтобы в случае перехвата записки вертухаи не смогли бы установить их отправителя и получателя. Пару раз ему удалось обменяться с матерью и несколькими криками в окошке. Слышно было не ахти как, да и из записки понять было трудно, какова подлинная ситуация, но это все же было лучше, чем ничего.

Мейшке провел целый год в одной камере вместе с Алтером Наймарком. Пожилого, больного и слабого человека не отправили в ГУЛАГ — работать он не мог, и толку от него было бы мало. И Мейшке не отправили — в соответствии с поддельным паспортом ему еще не исполнилось 18 лет. Зато каждую ночь его таскали на многочасовые допросы, где бесконечно повторяли одно и то же требование: «Назови, кого знаешь, дай имена, дай адреса». Мейшке молчал, что приводило в бешенство сменявшихся один за другим следователей. Они являлись на допрос свежими, выспавшимися, полными сил. А Мейшке после бессонной ночи не разрешали ложиться в камере на нары, не разрешали спать. Он задремывал сидя, и Алтер через каждые десять минут, за несколько мгновений до того, как вертухай в очередной раз посмотрит на них в глазок, будил его.

Бессонница была хоть нелегким, но далеко не самым страшным, чем сопровождались бесконечные допросы. На каждом через несколько минут после молчания Мейшке его начинали избивать. Били умело — хлеща кожаной плеткой по ступням. Следов такие удары не оставляли, а боль была ужасной. Ноги не синели, но сильно распухали. После допроса Мейшке не мог надеть башмаки и возвращался в камеру босиком, корчась от боли при каждом шаге. Когда ступни опухали так, что Мейшке не мог стать на ноги, приходил тюремный врач. Он мазал ноги какой‑то мазью — боль от нее не становилась слабей, но опухоль спадала. Мейшке как‑то спросил врача: «Для чего вы это делаете? Зачем лечить меня после пыток? Не проще ли перестать избивать?» Врач передернул плечами и смущенно ответил: «Я этого не решаю, мое дело лечить».

Во время избиений Мейшке старался молчать, но все же порой не мог сдержать стоны. Потом он узнал, что муме Сору вертухаи приводили во время допросов в соседнюю комнату. От кабинета следователя ее отделяла тонкая стенка, и в ней слышен был каждый звук. Вертухаи надеялись, что стоны сына и его страдания сломают муме Сору и она «запоет». Но напрасно: она не выдала никого.

Допросы и пытки продолжались до осени, в это же время в Ленинграде и других городах Союза проходили аресты. Десятки хасидов были задержаны, допрошены, подвергнуты пыткам. Всем показывали фотографии муме Соры и Мейшке, сделанные в тюрьме. И в конце концов эмгэбэшникам удалось получить подтверждение нескольких свидетелей, что на фотографиях та самая муме Сора и ее младший сын, за которыми они гоняются годами. После этого отрицать свою настоящую фамилию стало бессмысленно. Мейшке признал, кто он на самом деле и что учился в ешиве в Самарканде. На вопрос «кто были учителя?» он назвал имена выехавших в Польшу.

Впрочем, с точки зрения эмгэбэшников, уже сам факт занятий в подпольной ешиве был контрреволюционным действием. Выезд руководителей ешивы через Польшу в Германию только усилил мнение эмгэбэшников, что в ешиве они воспитывали врагов советской власти. Как можно было евреям поселиться, пусть даже и временно, в Германии? Ведь ее власти совсем недавно убивали евреев и окончательно не решили еврейский вопрос только благодаря Красной армии, сокрушившей гитлеровский режим! Поэтому МГБ стало совершенно ясно, что в подпольной самаркандской ешиве учили в первую очередь ненавидеть советскую власть.

Во время первой очной ставки, устроенной сразу же после арестов, муме Сора и Мейшке заявили, что видят друг друга первый раз в жизни. Но после их признания, что они мать и сын, муме Сора потребовала свидания. Ей раз за разом отказывали, но в конце концов, даже здесь, за решеткой, находясь в полной власти тюремщиков, она добилась своего. Правда, только после судебного спектакля, разыгранного 11 и 12 декабря 1951 года. К тому времени «тройки» уже заменили судами, внешне придерживавшимися юридических атрибутов судебного процесса. Задержанным предоставляли адвоката, а обвинения против них выдвигал прокурор. Судьи внимательно выслушивали доводы прокурора и защитника, а затем, удалившись на совещание, как и полагается в нормальном суде, выносили вердикт. В отличие от прежних времен, когда обвиняемому объявляли приговор «тройки» и он не мог ни обжаловать его, ни обратиться к кому бы то ни было с просьбами и объяснениями, теперь ему предоставляли такую возможность. Но вот толку от этого не было ровно никакого: приговор хасидам был известен заранее, выносился он совсем в другом месте, и судьи лишь оглашали его.

Военный трибунал Закавказского военного округа выдвинул против матери и сына обвинения по 58‑й статье Уголовного кодекса — «контрреволюционная деятельность». Муме Сору провели по статье 58.11 — «организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению предусмотренных в настоящей главе контрреволюционных преступлений, приравнивается к совершению таковых и преследуется уголовным кодексом по соответствующим статьям». Это была расплата за работу в Вааде, приравненную к контрреволюционной деятельности. За нее Военный трибунал приговорил муме Сору к «высшей мере социальной защиты — расстрелу». Правда, с оговоркой, что приговор можно обжаловать в высшей инстанции, подав апелляцию об изменении его на 25 лет заключения. Что муме Сора и сделала немедленно.

А что можно было припаять малолетке? В чем состояла вина Мейшке, кроме занятий в подпольной ешиве? Да и учебу эту Мейшке, получив по тюремному телеграфу предписание от матери, начал категорически отрицать, изменив свои первичные показания. Поэтому его провели по статье 58.12 — «недонесение о достоверно известном, готовящемся или совершенном контрреволюционном преступлении». Статья предусматривала наказание от 6 месяцев заключения и выше. За недонесение на собственную мать Мейшке влепили по максимуму — 10 лет лагерей. После вынесения приговора муме Сору поместили в камеру смертников, где она и просидела до тех пор, пока приговор не изменили на 25 лет заключения. И лишь когда стало ясно, что сыну с матерью предстоит дорога в лагерь, им разрешили свидание, состоявшееся в апреле 1952 года.

Комната свиданий тбилисской тюрьмы была куда как веселей черновицкой. В два больших окна глядело безмятежное голубое небо, щедрое грузинское солнце заливало ее теплым светом, разукрасившим противоположную окнам стену причудливым решетчатым узором. Вертухай усадил их по разные стороны стола и повторил стандартное предупреждение, уже слышанное муме Сорой на свидании в Черновцах: «У вас полчаса. Разговор вести только на русском. После первого же слова на другом языке свидание прекращается. При попытке передать что‑то заключенному или гостю свидание прекращается. При попытке подачи каких‑то знаков свидание прекращается. Все понятно? Время пошло».

Первые несколько минут они молчали, вглядываясь друг в друга после долгой разлуки. Мать, увидев, как осунулся Мейшке, его ввалившиеся щеки, круги под глазами, морщины на мальчишеском лбу, почувствовала, как сердце ее оборвалось. Муме Сора прижала руки к груди, чтобы как‑то его успокоить, тихо простонала:

— Что они с тобой сделали, Мойшеле… — И, прервав сама себя, быстро спросила: — Ты здоров, у тебя все в порядке?

— Конечно, мама, — ответил Мейшке, — что со мной может быть?

Он не знал и не мог знать тогда, что она слышала, как его избивали на допросах, и потому хотела понять, не сказались ли пытки на его здоровье.

— А ты совсем не похудела, тебе тюремный рацион на пользу, — попытался он пошутить.

— Это не обычный рацион. В камере смертников кормят по‑особому. Даже сахару приносили больше. Вот, посмотри, сколько у меня осталось.

Она достала из кармана платок, положила его на стол и развернула. Вертухай протянул было к нему руку, но, увидев желтые, слипшиеся, с черными крошками, куски сахара, отдернул ее.

— Я скопила для сына, — сказала ему муме Сора, — он у меня очень любит сладкое. Можно ему передать этот сахар?

Вертухай махнул рукой. Она аккуратно завязала платок и подвинула его Мейшке.

— Я помню, ты каждую весну почему‑то восемь дней ешь только сахар, — сказала она, — скажи мне, когда ты будешь так делать в нынешнем году?

Мейшке пожал плечами и буркнул:

— Понятия не имею.

— Ну, не будь таким, скажи, пожалуйста, — попросила она.

Но Мейшке молчал. Он прекрасно понял, что мать просит сказать, когда начинается Песах. Ему это было точно известно — подготовка, полученная в ешиве, не прошла зря, он знал еврейский календарь на два года вперед. Но говорить не хотел, ведь тем самым он обрекал мать на восемь дней голода. А кто мог знать, какой удар по ее здоровью нанесли четыре месяца в камере смертников? Ежеминутное ожидание расстрела могло сломать и здорового человека, а неделя голодания здоровья уж никак не прибавляла!

— Я перевел деньги на твой счет, — попытался он увести разговор в сторону, — ты получила?

— Спасибо, откуда у тебя столько?

— Отобрали во время задержания. У меня оставалось 500 рублей от всех наших сбережений, вот я и перевел тебе половину. На них много чего можно купить в тюремном ларьке, даже нам с тобой.

— Спасибо, сынок, только ты это зря. Меня очень волнует, как ты устроишься в лагере. Тебе там будет непросто: ты же ничего для лагеря не умеешь. А я прекрасно шью и везде хорошо устроюсь. Поэтому я решила: ты должен научиться полезной на зоне профессии. Я уже договорилась с нашим парикмахером, он, пока мы здесь, будет каждый раз тебя учить. Так что на лесоповал или в шахту тебя не отправят.

— Нет. Ничего из этого не выйдет, — отрезал Мейшке.

— Не выйдет? Но почему?

— А если мне придется обслуживать еврея? Как я могу брить ему бороду? Или срезать волосы с висков? Это же запрещено.

— Ну что ж, время еще есть — на этап так скоро не отправят, — вздохнула она. — Положись на меня, что‑нибудь я обязательно придумаю.

Она говорила уверенным, оптимистичным тоном, но глаза ее пристально, неотрывно изучали Мейшке.

— Ты что, мамочка, — спросил он, — зачем так смотришь?

— Стараюсь запомнить. Кто знает, когда еще свидимся? Ты в одном лагере, я в другом. И на 25 лет, — ответила муме Сора. — Лучше бы ты сказал, когда будешь есть мой сахарок вместо хлеба.

Она оказалась права. Увиделись они вновь спустя многие десятилетия. И уже не на этом свете. Тревога муме Соры о том, как она проведет Песах, оказалась излишней: незадолго до праздника она умерла от инфаркта.

Всю оставшуюся, долгую жизнь Мейшке винил себя: зачем согласился на это свидание? Он ведь тогда все еще не отошел от побоев, и муме Сора, полчаса изучавшая каждое его движение, каждую черточку его лица, наверняка все поняла. И сердце матери не выдержало. Об этом Мейшке сообщила Рахель Наймарк, соседка муме Соры по камере. Она видела, в каком состоянии та вернулась со свидания, как рыдала, как причитала: «Что они сделали с моим мальчиком!» Во время свидания муме Сора крепилась, чтобы не расстраивать сына и не радовать вертухаев. Но, оказавшись в камере, сдерживаться больше не могла. Удар на свидании оказался последним для ее сердца, и через несколько дней оно остановилось.

Это Рахель передала Мейшке по тюремному телеграфу. Он хотел узнать еще о матери, но его отправили по этапу. С Рахелью он встретился только двадцать лет спустя в Кфар‑Хабаде, где к тому времени поселились супруги Наймарк. Мейшке, обосновавшийся в 1971 году в Лондоне рядом с братом Йеошуа, поехал навестить Наймарков почти сразу же после того, как вырвался из СССР. И Рахель подробно рассказала ему о последних днях матери.

Спустя почти 60 лет реб Мойше Каценеленбоген, уважаемый и любимый всеми член еврейской общины Лондона, подвел итоги жизни муме Соры: «Самоотверженность и бесстрашие моей матери принесли замечательные плоды. От всех ее детей у нее уже есть внуки и правнуки. Десятки из них стали посланниками Любавичского Ребе в разных странах. А скольким семьям она помогла вырваться из СССР, сколько детей‑сирот спасла и переправила на свободу в Польшу! Сколько у них сегодня внуков и правнуков — хасидов Хабада! В борьбе с советской властью, стремившейся нас уничтожить физически и духовно, пало много хасидов. Но мы победили! Мы победили! Где эта власть и где Хабад! Тысячи и тысячи хасидов, чьи отцы и деды несмотря ни на что остались верными своему народу, своей религии и своему Ребе, живут и работают сегодня на благо евреев во всех концах мира. И это самый лучший, вечный памятник павшим героям, в том числе и моей матери — легенде Хабада муме Соре».

Лагерь

Кабинет начальника лагеря оказался на удивление небольшим. И обставленным просто и казенно: портрет Сталина на стене, два стола, составленные буквой Т, стулья с деревянными спинками, канцелярские шкафы вдоль стен. Но зато паркет на полу, о котором Мейшке столько раз слышал, смотрелся действительно замечательно, сияя натертой воском поверхностью. Несколько лет назад в лагерь попал мастер, хваставшийся, что выкладывал паркет на дачах Буденного и Молотова. И это не было лагерной сказкой: мастер очутился за решеткой потому, что после очередного запоя, оказавшись гол как сокол, стянул с дачи, где работал, фарфоровую безделушку. Он был уверен, что хозяева не скоро ее хватятся, если хватятся вообще: в буфете стояло два десятка таких фарфоровых цацек. Но они хватились сразу, и мастера, еще не успевшего продать краденое, схватили с поличным. В лагере он долго не задержался, кому‑то «наверху», может, тому же Буденному, понадобился красивый паркет. Но начальнику лагеря он успел выложить пол в кабинете. И сейчас Мейшке не мог не любоваться на искусные узоры коричневых плиток вдоль стен и шестиконечную, похожую на снежинку, звезду в центре комнаты.

— Сними свои чеботы и стань на звезду, — сказал начальник лагеря, плотный мужчина с красной физиономией. И когда Мейшке выполнил приказ, приглашающе махнул рукой: — Угощайся. Давно, небось, такого на зоне не пробовал, а?

На тарелке перед ним лежали три бутерброда — тонкие куски белого хлеба, щедро намазанные желтым маслом, были покрыты толстыми пластинками розовой ветчины.

— А я и на свободе такого не пробовал, — сказал Мейшке.

— Ну, не хочешь, как хочешь. Тогда подожди меня маленько, — легко согласился начальник. Похоже, он другого ответа и не ждал.

Начальник достал из ящика стола бутылку коньяка, налил себе четверть стакана. Прищурился и долил стакан до половины. Смакуя, выпил коньяк в несколько маленьких глотков. Откусил половину бутерброда и стал медленно, со вкусом, жевать. Мейшке смотрел на это, по лагерным понятиям, невиданное пиршество, и от вида свинины с маслом его начало подташнивать.

— Ну, парень, давай колись. Какой разведки ты агент? Американской? Английской? — сказал начальник, прожевав.

Мейшке, прошедший школу многонедельных допросов с десятками сменявших друг друга следователей, сразу услышал: несмотря на жесткие вопросы, тон у начальника миролюбивый. Таким тоном признание не выбивают.

— Какие разведки, о чем вы, гражданин начальник?

— К нам поступил сигнал, что ты каждое утро прячешься под одеяло и там что‑то делаешь с этими коробочками.

Начальник театральным жестом поднял со стола большой платок, под которым оказались четыре коробочки тфилин.

— Осведомитель сообщил, что ты, похоже, с помощью радио, спрятанного в коробочках, передаешь нашим врагам сведения о происходящем в лагере. Кому именно? Признавайся! Это ведь шпионаж — статья 58 дробь 6. Знаешь, что за нее полагается? Расстрел.

— Гражданин начальник, какой шпионаж, какое радио? Это тфилин, еврейский предмет культа. Вы же отобрали их у меня неделю назад и могли убедиться, что это вовсе не передатчик.

Начальник отправил в рот вторую половинку бутерброда и рассмеялся.

— Да знаю, знаю. Мы тоже не лыком шиты. Мне наши эксперты все объяснили. Поэтому слушай сюда внимательно. Наша советская конституция, самая справедливая и демократичная в мире, разрешает даже таким, как ты, и даже в лагере верить в средневековые глупости, в которые ты веришь. Но! Запомни, что я тебе сейчас скажу. Верить ты можешь во что угодно. В том числе что на Луне живут человечки с двумя головами и им надо бить поклоны три раза в день, как ты делаешь. Верить можно, но самому. Только самому, других к этой вере склонять нельзя. Мы проверили и собрали показания : ты действительно эти коробки надеваешь только под одеялом и никого не агитируешь присоединиться. Поэтому коробки я тебе верну. Но если мне хоть раз сообщат, что ты их предлагаешь другим заключенным еврейской национальности — берегись!

— Гражданин начальник, кому я могу это предложить? Со мной в бараке сидят бывшие члены партии, которые остались коммунистами! И они каждый день издеваются надо мной за мою веру.

— Думай, о чем говоришь, — тон начальник лагеря изменился. — Не марай высокое звание коммуниста, называя им контриков. Забирай свои бебехи и убирайся, пока я добрый!

Опасения муме Соры оказались напрасными: на зоне Мейшке не пропал. Когда после трехнедельного этапа он очутился в лагере неподалеку от Иркутска, евреи, зэки с опытом, проинструктировали парня, как себя вести, чтобы выжить. Мейшке отправился в лагерный медпункт и пожаловался врачу на учащенный пульс и регулярную потерю сознания. Врач — тоже еврей — выдал ему справку, что состояние здоровья не позволяет Мейшке работать на лесоповале. И его определили на работы в зоне — далеко не легкие, но все же не лесоповал в тайге. Чего только Мейшке не делал за два года, проведенные в лагере, — топил печи, подметал территорию, стирал одежду. Последнее было особенно тяжелым. Вещи, поступавшие на стирку, были очень грязными и кишели вшами. Поэтому стирать, а точнее, вываривать их нужно было в кипятке. Помещение, где производилась стирка, было наполнено обжигающим паром, жара стояла такая, что сырая картошка в сухой кастрюльке, поставленная в эту комнату, через десять минут оказывалась сваренной.

Но Мейшке был доволен и нахождением в лагере, и этими работами. После тюремной камеры, где он провел больше года, зона была почти свободой — здесь можно было беспрепятственно ходить по большой территории, встречаться со многими людьми и, главное, соблюдать субботу и кашрут. Все работы велись бригадами, что давало возможность, поменявшись с кем‑нибудь на будний день, соблюдать субботу. За невыход на работу полагался карцер, но такой обмен проходил незамеченным и не вызывал подозрений. Когда же приходилось, несмотря на все его старания, выходить и в субботу, он старался делать лишь то, что не входило в число запрещенных Торой 39 работ, а являлось «оградой», установленной мудрецами. Это, конечно, было нарушением. Но небольшим, с которым его совесть могла примириться.

Еврейский закон разрешал нарушать субботу в случае «пикуах нефеш» — опасности для жизни. Двухнедельное нахождение в карцере было самой настоящей «пикуах нефеш». Но Мейшке старался пользоваться этим разрешением в самых крайних случаях, когда не оставалось никакого другого выхода. Самым легким оказалось соблюдение в субботу закона, запрещающего переносить предметы не в ршут а‑яхид — на личной, четко обозначенной территории. Зона была окружена несколькими рядами колючей проволоки — то есть обозначена четче некуда, — и перенос внутри нее был разрешен. Что избавляло от множества проблем.