Дневник — опора в гибнущем мире

В сентябре весь мир вспоминает 80‑летие трагической даты начала Второй мировой войны. Впервые публикуемый по‑русски дневник еврейской девушки из Белостока, оказавшейся во время войны в детском доме в Поволжье и таким образом спасшейся, в отличие от всех остальных членов ее семьи, служит одним из множества подлинных документов эпохи. Издательство «Книжники» в ближайшее время готовит к выходу в свет книгу Лены Розенберг‑Едваб.

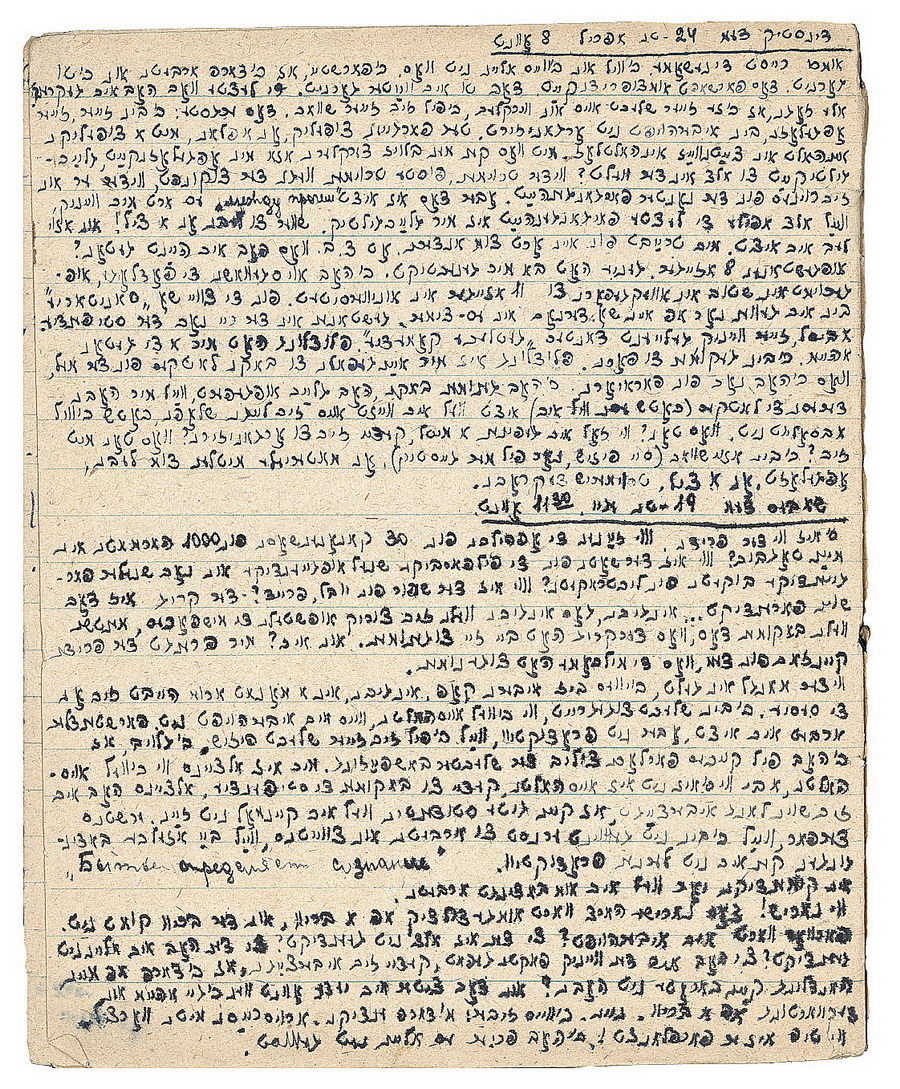

Эта книга — дневник, который Лена Розенберг, шестнадцатилетняя еврейская девушка из Белостока, начала вести в октябре 1941 года в советской глубинке, в детском доме, куда ее закинули бури военных лет. Она продолжала делать записи в дневнике с небольшими перерывами до конца войны.

В мирное время молодые люди часто ведут дневники: взрослеющим юношам и девушкам свойственно доверять свои сокровенные мысли тетради как задушевному другу. В годы становления личности дневник помогает лучше разобраться в своих чувствах. Бывает, что люди, склонные к самокопанию, ведут дневник всю жизнь, поскольку им доставляет удовольствие погружаться в свои внутренние переживания. Писатели и художники особенно склонны к подобным интроспекциям.

К другому типу относятся дневники людей, которым довелось оказаться в центре — а иногда на самом пике — важных исторических событий. Их цель — сохранить след, увековечить память, оставить хронику событий для будущего. В годы Катастрофы появился целый ряд подобных документов, из которых историки доныне черпают ценную информацию о том страшном времени.

В дневнике Лены Розенберг совместились все три категории этого жанра. Ее дневник — и задушевный свидетель переживаний и радостей созревающей женщины, и зеркало чуткой, творчески одаренной души, и — хотя такой цели в нем не ставится — хроника, описание людей и событий, которые для нас представляют большой исторический интерес. Но самое главное, дневник этот — средство спасения, которым автор пользовалась, чтобы сохранить душевную ясность и внутреннее равновесие, когда Катастрофа смела все привычные вехи, по которым человек определяет свое место в мире.

С помощью дневника Лена перебрасывает словесный мост к далекому, возможно, уже разрушенному дому, к родителям, сестре и брату, к друзьям, о которых ничего не знает — где и как они живут, если еще живы. С мукой и дотошностью она снова и снова воссоздает в своих записях картины домашней жизни, мгновения счастья и радости от общения с родными — словно считает своим долгом беспрестанно, ежедневно восстанавливать контуры своего расшатанного «я».

Впрочем, делая записи в дневнике, Лена символически оберегала от распада не только связь со своим кругом, но и другие элементы духовной идентичности, и в первую очередь — язык. Писать дневник на идише для Лены было естественным, а кроме того, она видела в этом действенный способ сохранять связь с языком, который еще вчера заполнял все уголки ее жизни, а теперь она оказалась от него оторвана, так же как от мамы. Борьба Лены за сохранение своей языковой индивидуальности не менее трогательна, чем жажда любви, признания, радостей жизни, что заметно на каждой странице дневника.

Будущий читатель наверняка ощутит тяготы одиночества, неприкаянности, которые испытывает — и с помощью дневника преодолевает — автор. Читатель непременно оценит тягу к искусству и творчеству, о которой Лена говорит так часто. Он поймет, как ей важно было излить в словах все свои переживания, от преувеличенной тоски до преувеличенной гордости. Это — неизбежные окольные пути, на которых чувствительная, измученная душа ищет спасения от щемящей боли.

Поражает Ленина способность коротко и точно характеризовать людей и обстоятельства. Не ставя себе впрямую такой задачи, писательница создает текст, в котором верно и с тонкими нюансами прорисован образ советского человека тех лет. Ее описания советской деревни и ее критическая оценка ситуации выдают — как и многое другое в этом тексте — трезвомыслие, которое сквозит в еще полунаивных и подчас слишком восторженных записях.

Военный дневник Лены Розенберг является подлинным документом, который действительно показывает ее путь «от дома к скитаниям»: по этой дороге автор пробирается день за днем, от одного события к другому, пытаясь извлечь хоть какой‑то смысл из перипетий истории.

Ицхок Ниборский

Сарапул, Удмуртская АССР, детдом

Среда, 8 октября 1941 года,

10 часов утра

Ирония судьбы! Кто бы мог подумать, что я окажусь так далеко от дома, в глухом удмуртском городке? Что стану воспитанницей детского дома, членом незнакомого коллектива, что стану жить совсем одна на чужбине? На чужбине. Какое страшное слово! Мне вот‑вот исполнится семнадцать, я полна сил, энергии, жизнерадостности и юношеских мечтаний — а мне предстоит провести этот год в грязном, сонном Сарапуле! Дни проходят в безделье, в неутихающей тоске по дому. Неужели это моя кровать в общей спальне, мой чемоданчик, мои осиротевшие тетради и книги — лежат и ждут учебного года? Нет! Мой дом там, по ту сторону линии фронта, в моем Белостоке! Вспоминаю свою улочку, наш старый дом, маму. Мама! Где ты теперь? Где твои родные глаза? Мой дом — это ты! Мой дом — это Сореле, Мойшеле, папа, мои друзья! Где Сореле Давидовская, Мойше, Лейке, Завл, Мойшеле, Сёмка, Хаим, Гершл, Шлёма, Нёмка? Мой дом — моя школа, мои учителя, мой дом — Белосток! А я где? Облокотившись на столик, сижу у окна на кровати. На улице чудный морозный осенний день. Балкон залит солнечным дождем. Деревья на территории детдома величественно неподвижны, студеный ветерок клонит в утреннем приветствии их гордые верхушки. Яркое сияние золотит их кроны, все взывает к жизни, к деятельности. На земле — ковер из желтых листьев. Мягко, морозно и красиво. Золотая осень! Чистое прозрачное небо, ясная голубизна его простора. Высоко‑высоко летит птица. Из леса доносятся хлопки — там проходят стрельбы. А я? Что я делаю в этот прекрасный осенний день? В школу не хожу, потому что в старших классах занятия приостановили — ученики работают в колхозе. Я читаю, предаюсь раздумьям, изнываю от тоски… Как выглядит осень в моем родном городе? Так же, как и здесь, — солнечно, морозно, празднично? Сапоги немецких солдат топчут опавшие листья на аллее, на гладкой мостовой. Черная свастика реет на морозном ветру. Там, на узких улочках, скрывается от коричнево‑рубашечной светловолосой бестии моя мама. Там моя подруга идет по улице, скрывая свое лицо. А может быть… Может быть, наш дом уже давно сожжен и превращен в руины? Может, уже лежат в замерзшей сырой земле мои мама, папа, сестренка и маленький брат, может, моя подруга больна? Кто мне откроет тайну их судеб? Может, жизни моих ближайших друзей и подруг оборвались в темном карцере? Кто утешит мое скорбящее сердце, облегчит мою печаль? Были бы у меня крылья, я бы полетела к вам… какая мука!

Хватит, больше не могу…

Суббота, 8 ноября <1941 года>,

10.30 вечера

Сегодня прибыла партия эвакуированных из Москвы и Ярославля — тысяча человек. 17 суток они тащились поездом, теплоходом, на лодках… Многие в дороге заболели. В основном это евреи. Повсюду слышен еврейский язык! Я гляжу на этих бездомных, на эти вереницы людей с тюками, кочующих сквозь каракульскую метель, и сердце заходится от боли.

Теперь я понимаю, насколько мы счастливее их. У нас есть где преклонить голову, есть своя кровать! Нас плохо кормят, но мы все‑таки не умираем от голода! У меня есть возможность учиться — это у меня было вчера и есть сегодня, это самая важная вещь в моей жизни. То, что осталось у меня из прошлого: скудные знания и жгучая жажда знать и уметь больше! К сожалению, вряд ли я многому научусь в Каракулино, где слабая школа и бедная библиотека. Тем не менее я жадно читаю, стараясь извлечь из книг дополнительные знания. В школе одноклассники и учителя меня очень любят. Это простые крестьянские дети, малообразованные, духовно неразвитые, но очень добрые друзья. Я хочу познакомиться с их образом жизни. Собираюсь сходить к кому‑нибудь из них в гости. Вот только пока некогда. В каком я сегодня странном состоянии. Я ведь уже совсем созрела! В жилах бурлит молодая, горячая кровь. Тоскую по нежности… Но рядом нет никого, кто был бы мне близок. Володя Леонов, 16‑летний русский парень, крепкого телосложения, высокий, красивый, ко мне неравнодушен, но между нами нет совсем ничего общего: он мыслит по‑детски, он не пережил того, что пережила я, и поэтому не может меня понять. Так что придется мне самой заботиться о себе.

Пятница, 28 ноября <1941 года>,

11 часов утра,

на уроке по дарвинизму

Уже полгода я на чужбине. Полгода не видела ни одной еврейской книги, газеты, журнала. Тоскую по еврейскому литературному слову, по еврейской печатной букве. Мне кажется, что я уже забыла литературную речь. Иногда мучаюсь, переводя русское слово на еврейский язык. До чего обидно! Если придется прожить в этом окружении несколько лет, я совсем забуду идиш, а это очень грустно.

Суббота, 29 ноября <1941 года>,

8 часов вечера

Завтра мой день рождения. 30 ноября мне исполняется 17 лет! Лучшие годы в жизни всякого человека. Для меня они в прошлом. Радость под запретом… Год назад в это время Сореле купила мне подарок, потом я — ей. Год назад я была дома, в своем окружении, в своей «шкуре». А теперь? Я в детском доме, постоянно завишу от настроения и капризов директора, воспитателей. Я — объект педагогических экспериментов, тема для сплетен среди начальства, а оно как судит о человеке: «ест много — ест мало, послушен или нет, гордый или строптивый или раболепный»…

Год назад я была самостоятельным, уважаемым человеком. Сегодня я ноль…

Но хватит о себе! Моя мама! Жива ли она? Кто из моей семьи жив? Если они живы, помнят ли еще про мой день рождения? Мама, не оплакивай смерть своей дочери! Не плачь, потому что она жива и здорова, а кроме того — недостойна твоих нежных слез. Дома я тебе мало помогала, была занята своей учебой, подругами и друзьями, общественной работой… Мама, прости меня! Дома никто тебя не понимал: ни папа, ни Мойшеле, ни Сореле — они были еще слишком маленькими. Я единственная понимала твои рассказы о прошлом, о детстве. Ты хотела учиться, а твоя мама этого не оценила. Когда твоя мать умерла, я почувствовала, как тебе одиноко. Узнала, как тебе было тяжко, когда в 13 лет ты оказалась в прислугах у своей старшей сестры. Понимаю, как тебе всю жизнь было тяжело. Мама! Были ли в твоей жизни радости? Только надежда на собственных детей. И какую радость они тебе доставили? Да, я понимала тебя, сочувствовала тебе — но чем я тебе помогла? Дай Б‑г, чтобы еще было не поздно. Чтобы мы встретились снова, и тогда я от всей души отблагодарю тебя и покажу тебе свою горячую любовь. Ты — прекрасный ангел. Жаль, что до 16 лет я все делала только ради себя и мало помогала тебе… Мама, не проливай слез в мой день рождения. Слезы душат меня… Если бы я была моложе и рядом с тобой, быть может, я сумела бы искупить свою вину. Теперь поздно, и такой возможности нет. Теперь ты меня, наверное, оплакиваешь, ты страдаешь… Но я жива, здорова, учусь. Такая моя судьба — спастись!

Я вспоминаю сказку о матери, которая в поисках души своего ребенка лишилась своих прекрасных волос и зрения. Помнишь, ты когда‑то рассказывала мне ее… Ты отдала здоровье и много лет жизни ради своих детей. Мама, понять, как много ты значишь, можно, только потеряв тебя. Я вспоминаю, как мы читали сказки. Помнишь? «Мальчик с колечком», «Гадкий утенок», «Маргаритка». Помнишь, как мы обе плакали, читая «Золушку» или «Сказку о злой мачехе и бедном сапожнике»? Я храню в памяти и «Старого веревочника», и «Пастуха с дудочкой». Помнишь, как смешно они плясали, когда к овечке прилипла скалка, к скалке — корчмарка, к корчмарке — зонтик, а к зонтику — ксендз? О… Когда я слышала эту сказку из твоих волшебных уст, мы вместе смеялись, и я на самом деле была твоей «маленькой умненькой Лейкеле», которая раздумывала, как сделать свою маму счастливой, как, нарядив ее в шелка и золото, превратить в настоящую даму, как осчастливить Золушку, бедную птичку, скромную маргаритку — всех страждущих и отверженных! Тогда я была маленькой наивной мечтательницей небольшого ума и чуткой души. А теперь? На что мне все мои знания, если у меня нет сердца!.. Когда я была маленькой, мы жили вместе, делились самым сокровенным, а когда я стала старше и, как считают люди, умнее, мы отдалились друг от друга, потому что ты осталась хорошим, обычным человеком — дочерью своего народа, любящей матерью, а я стала гимназисткой, и, к моему великому несчастью, чувства мои переменились… Помнишь, как я, когда мне исполнилось пять лет, уехала к бабушке в гости и очень скучала по тебе? Спустя две недели вернулась, взобралась к тебе на колени, уткнулась в грудь и глупо плакала.

До пятого класса я тебе все рассказывала, делилась с тобою всеми переживаниями. И ты так внимательно меня слушала, все понимала! Ты мне никогда не говорила, что я маленькая глупышка, что болтаю всякий вздор. Ты гладила меня по голове и делала вид, что я говорю о чем‑то серьезном. Помнишь, как тяжело мы жили в 1934 году? У меня болели ноги, и не было зимней обуви. Ты меня уговаривала надеть большие мужские ботинки Юдла. Я не хотела и плакала — стеснялась носить чужие, дареные ботинки и поэтому ворчала…

Ты меня гладила и рассказывала о своих сиротских страданиях в детстве, о том, как все тебя обижали, никто о тебе не заботился, и ты носила тряпки… Я видела в твоих глазах слезы, поэтому надела эти жуткие ботинки и пошла в школу. В том же году пришли совсем тяжелые времена. Я видела, как ты тайком плакала, как сберегала кусочек хлеба для нас, детей. Кода папа пришел с буханкой хлеба, ты очень обрадовалась, потому что в тот день на базаре у тебя украли два последних злотых.

В 1936 году я тяжело болела. Ты не отходила от моей постели, продала все, что было в доме, всех обделяла, особенно себя. Водила меня в больницу к врачам. А потом так ухаживала за мной, что мое хилое здоровье восстановилось.

Помню, как ты мне сочувствовала, когда папа со скандалом ворвался в театр во время моего выступления. Теперь я понимаю, что он был прав — хотел видеть, как его дочь выступает, своими глазами посмотреть на то, что все хвалят, но не мог себе позволить потратить 50 грошей на галерку. За кулисами разразился скандал, и мне было очень стыдно. Я тогда плакала, кричала на папу. Ты меня понимала и сочувствовала мне.

В седьмом классе я уже зарабатывала. С того времени все вдруг стало трагически кончаться. Сперва наша с тобой радость: помнишь, как ты была счастлива, что на мои деньги купила материал мне же на платье: розовые цветочки на черном фоне. Спереди мы украсили платье красным бантом. Мы обе очень радовались.

Потом — гимназия. Я училась и занималась с учениками младших классов, зарабатывала деньги. Этим моя судьба отличалась от твоей, от судьбы брата и сестры. На собственные деньги я стала лучше одеваться. Сореле и Мойшеле мне тайно завидовали, но при этом стали сильнее меня уважать. Дома я была в привилегированном положении. Помнишь инцидент с папой по поводу пальто? Я все лето копила деньги (давала по пять уроков в день!) на пальто, потому что старое, которое подарила Геня, совсем истрепалось. Шила мне пальто Этле. В папе тогда взыграла зависть, потому что его старый плащ тоже обветшал и изодрался. И ему нужна была обнова! Но у него не было денег… Но ты, мама, рассудила, что важнее мне быть хорошо одетой, потому что я хожу в гимназию, а еще потому, что тружусь с утра до поздней ночи… Мама, помнишь мое сочинение «Мирл», которое я написала на олимпиаду? Я там рассказала про свою тогдашнюю работу, про твое отношение к ней. К сожалению, с собой у меня его здесь нет, но ты можешь поискать его дома. Жаль, что мне некогда было тогда думать о твоем положении. Я на самом деле много работала. Сама училась и учила других, мало спала и мало ела, была занята своими каждодневными заботами и не думала о тебе. Твое любопытство меня только пугало… И я молчала. Я больше разговаривала со своими друзьями и подругами, чем с тобой. Теперь я понимаю, что была не права, и мне больно за эту ошибку. Как ее исправить? Что я могу сделать для своей любимой мамы? Я даже не могу утереть ее слезы или послать ей хоть одно слово утешения… Может, ей теперь совсем тяжело живется? Судьба, верни меня домой к моей маме! Я должна помочь ей, спасти ее!

Сореле Давидовская, может, тебе дата 30 ноября о чем‑то скажет, может, ты вспомнишь свою старую подругу? Ты, наверное, думаешь, что я не дожила до своего 17‑летия, что я уже холодный труп. Ошибаешься, дорогая! Все хуже — я калека: холодное дыхание в горячем теле. Вера моя угасла, идеалы запятнаны, сама я — разочарованная тень. Я больше не та Лейке, которую ты любила. Я — отупевшее существо, я даже не в состоянии оплакивать собственную судьбу. Моя дорогая, помнишь наши планы, мою теорию идеальной дружбы, наш «тройственный союз» (я, ты и Завл), два лагеря (наш и Янкла с Сёмкой), наши развлечения? Помнишь, как мы поверяли друг другу свои чувства? Где ты теперь? Как ты живешь в оккупации? Ходишь ли в нашу школу, где наши друзья, наши учителя? Кто теперь твоя лучшая подруга, лучший друг? Меня тоже не забывай. Вспоминай, как мы вместе учились, читали, размышляли и мечтали.

Где вы теперь, мои друзья и подруги? Может, в немецкой тюрьме, в страшном карцере? Может, в лесу среди красных партизан? Может, вас раздавила нацистская ненависть и вы окончательно отчаялись? Может, вам даже хуже, чем мне? Всем нам плохо. Мне хочется вас утешить, но простите, нет у меня такой возможности. Может, мы еще когда‑нибудь встретимся, увидимся в лучшее время!

Понедельник, 19 января <1942 года>,

час дня

Сегодня сорокаградусный мороз, и мы не пошли в школу. Я встала подавленная — приснился грустный сон: будто я приезжаю издалека домой и никого не застаю. Дядя Пинхас говорит, что, как только началась война, мама с папой попытались уехать в Гродно. Папа по дороге сломал ногу. С тех пор вестей от них нет. Потом я вроде встретила маму, но папы нигде не было. Мы с мамой сидели дома и плакали. Потом появился немецкий солдат и стал меня убивать. Я убежала в окопы, и меня забросали камнями… Вот какой сон напомнил мне о доме и о семье! Кто знает, живы ли они и каково им? Трудоспособен только отец. У Мойшеле здоровье слабое, и ему всего 15 лет. Пережили ли они бомбардировки, все муки немецкой оккупации? Они наверняка голодают! Может, наш дом разрушен? Как моя младшая 13‑летняя сестренка Сореле? Мойшеле уже, наверное, работает вместе с папой. Как мама, здорова ли? Что им известно обо мне? Знают ли они, что наш санаторий эвакуировали? Или думают, что немцы нас куда‑то заслали, и оплакивают меня? По радио передавали политическую информацию. Сказали, что от будущей весны можно очень многого ждать. Охватившая весь земной шар война со вступлением в нее Японии и Америки достигла зенита. Но что это изменит в нашей жизни? Приблизит ли возвращение домой, встречусь ли я когда‑нибудь со своими родными и любимыми?

С тех пор как мы покинули наши дома, а значит, и с начала войны прошло уже восемь с лишним месяцев. Но мне кажется, что значительно больше.

Понедельник, 26 января <1942 года>,

10 часов утра

Сегодня не такой мороз: минус 23. Завтра, может, пойдем в школу, потому что сегодня туда завезут дрова. Опять буду учиться. Сейчас у меня много свободного времени, однако я ничего не делаю. Почему? Нет ни настроения, ни условий. В комнате шумно. Девчонки даже не думают заняться чем‑то полезным, болтают, смеются, поют или ссорятся. В комнате заниматься совершенно невозможно. Ухожу в Танину комнату, но там не лучше — тоже болтают, смеются… Я стала совсем неорганизованной. А вот когда я хожу в школу, все время расписано и провожу я его куда продуктивнее.

Вчера вечером говорила с Ревеккой Израилевной о прошлом. Правда, успела ей рассказать всего один процент того, что пережила, — вот странно! Интересно, что, когда вспоминаю детские годы, вижу все очень отчетливо. Вот что мне довелось пережить: три года в благотворительном интернате, в котором меня и мою сестренку кормили. Наш брат был в другом интернате, потому что родителям нас троих было не прокормить! Мы принадлежали к беднейшему слою населения. Я помню, что прямо из школы шла в ТОЗ на обед, а иногда оставалась и на ужин. Домой возвращалась только в 8 часов. Это было в 1935 году, когда я училась в 4‑м классе и мне было 10 лет. Я очень страдала от того, что бедна, мне было за это стыдно. Особенно я страдала, когда в Пурим или на Новый год устраивали вечера для дам из благотворительного комитета и мы выступали с чтением стихов и пением песен. Обычно для гостей готовили праздничный ужин. Приносили торты, яблоки, шоколад, какао. Публика сидела за чисто накрытыми столами, на которых стояли вино, апельсины, шоколад, разные фрукты, торты, печенье. Мы не могли оторвать глаза от этой вкуснятины, но яблоко и шоколадку, которые нам давали, берегли для родных, чтобы дома поделиться таким богатством.

На этих торжествах я часто читала стихи и доводила этих сердечных дам до слез. Я понимала, что они меня жалеют, и мне от этого было больно. Часто с этими дамами приходили их дети: хорошенькие, нарядно одетые. Они сидели среди гостей и с любопытством разглядывали нас. Я часто задумывалась: за что им такая хорошая жизнь, а мне такая трудная?

Я им завидовала и мечтала оказаться в их положении. Вот бы найти клад, осчастливить маму, папу, Сореле, Мойшеле, всех детей из этого заведения: бедных, униженных и обиженных! Такой я была мечтательницей.

В 6‑м классе я уже была одной из старших девочек, которые в интернате находились третий год. И тогда уже понимала: чтобы быть хоть немного привилегированной, чтобы иногда что‑то получать, надо держаться поближе к начальству. Но добиться этого не умела. Другие меня подбивали: делай как я! Я их слушалась, мы часто спускались на кухню помогать кухарке мыть и вытирать посуду, чистить картошку, мыть морковь. За это кухарка выделяла нам лишнюю порцию, просила учителя, чтобы тот выдал нам что‑нибудь из одежды, которой не хватало. Это очень помогало. Вспоминаю, что в шестом классе между обедом и ужином я никогда не готовила домашние задания, потому что в это время помогала на кухне. Уроки делала уже дома. Выглядела очень плохо, но была довольна, потому что если в интернате оставалось немного хлеба, его отдавали нам, а мы уносили его домой. Папа тогда был безработный, и я рада была оказать ему хоть какую‑то материальную помощь. Мама благодарила меня поцелуем.

В сентябре 1939 года в Белосток вошла немецкая армия. Город оккупировали, как и всю Польшу. К счастью, 7 дней спустя немецкую армию сменила советская. Изменились экономические отношения. Папа бросил свое ремесло и стал извозчиком на фабрике. Работа была тяжелая, зарабатывал он мало. У нас не было самого необходимого, даже еды. Встал вопрос о том, чтобы я пошла работать. Но я хотела учиться дальше и предложила помогать отстающим ученикам. Заработанные деньги отдавала маме, потому что ей не хватало. Когда закончился 1941‑й учебный год, меня послали от школы в Друскининкай.

Дальше совсем интересно: внезапно грянула война. Нас пытались отвезти домой, но ничего не получилось, потому что разбомбили железную дорогу, разрушили пути! Нас эвакуировали, и после 11 суток в дороге мы оказались в 3000 километров от дома, в Удмуртии, в Сарапуле.

А поскольку воспитатели из Друскининкая уехали домой, в Советский Союз, мне, Гене и Тане поручили временно их заменить. После трех месяцев в Сарапуле, когда нашли новых воспитателей, я снова пошла в школу. Совсем недолго — в Сарапуле, потом в Каракулино; я — воспитанница детдома и ученица 9‑го класса.

Четверг, 3 декабря <1942 года>

Только что закончила читать книгу Леона Фейхтвангера «Иудейская война» . Не помню, чтобы хоть одна книга производила на меня такое впечатление. Она вернула меня в мир, от которого я оторвана уже несколько лет. В памяти воскресла история моих прадедов, моего народа, от которого я теперь так далеко. Вспоминаю уроки еврейской истории учителя Каца, и мне больно от того, что их больше никогда не будет. Перед моими глазами опять встает Иерусалимский храм, окруженный Иерусалим, тысячи погибших его защитников, изголодавшихся, страдающих от жажды, не знающих ни сна, ни покоя… Они стояли на стенах Иерусалима и кидали вниз огромные камни, лили на головы римских легионеров горячую смолу. Затем — горящий Храм, обагренный человеческой кровью алтарь, разорванная Тора… Триумфальный марш Тита, тысячи закованных в цепи военнопленных, толпы римлян, насмешливо взирающих на еврейских пленников, которые сражаются на мечах на цирковой арене. Тогда была окончательно уничтожена Иудея, остались лишь пепел и руины, сто сожженных на кресте и последнее «Шма, Исроэл!» , которое раздавалось из не отрекшихся от своей веры уст. А над всем этим — сын Израиля Иосиф Флавий, сын Маттафии, герой и изменник, коэн и историк, человек, который хотел объединить восточную мудрость еврейского народа с культурой восходящего Запада: римским гуманизмом, организованностью, дисциплиной и наследием греческого эллинизма. До чего сложна психология этого культурного, талантливого, деятельного еврея!

Сначала — маккавей , вождь восставших евреев, высокопоставленный коэн; затем — пленник Веспасиана; его предсказание, в котором и сила, и низость, которое объединяет роскошь царского двора со скрежетом ржавых цепей, с самыми низкими оскорблениями и насмешками кесаря. С другой стороны — подлый изменник, преданный анафеме, которого все братья по крови обходят стороной.

Иосиф Флавий — гений, стоящий на границе двух культур, двух народов, презираемый и непонятый, лучше других понимавший сверхчеловеческие страдания, которому выпало видеть падение Иерусалима и из императорской ложи смотреть на триумф Тита и на закованных в цепи героев своего народа. Ему суждено было поведать будущим поколениям о героической борьбе. Он написал на греческом языке: «Я решился описать войну такой, какая она есть, чтобы современники помнили, а будущие поколения знали».

Быть может, судьба Иосифа останется в памяти навеки. Трудно оправдать его измену, но еще труднее его обвинять. Можно только понять и посочувствовать.

В голову закрадывается мысль: не изменяю ли я своему народу, уходя в совсем другую культуру?

Четверг, 29 апреля 1943 года

Уже вторую весну встречаю на чужбине. Тепло, светло, сухо. Настроение у меня в тон природе. Недавно мне выдали новое зеленое летнее пальто и зеленое шелковое платье — часть гардероба для самостоятельной студенческой жизни. Взаимоотношения с директором заметно улучшились — на меня обратил внимание секретарь райкома партии, похвалил за успехи в учебе и даже пригласил на танцы. Недавно был Пейсах, и мать Фани Павловны пригласила меня к ним на сейдер! Вообще они живут очень богато и часто угощают меня всякой вкуснятиной — хлебом с маслом, сладким чаем, рыбой, винегретом, ведь теперь это праздничная еда. В Пейсах я у них даже ела мацу, яйцо, медовую коврижку и торт! Когда я прихожу к ним домой, мне вспоминаются прежние традиционные еврейские семьи, и мне больно, что у меня больше нет своего дома.

Приближаются экзамены по всем 13 предметам. Готовлюсь понемногу, но не безотрывно, потому что очков у меня так и нет… Кроме того, много времени отнимают репетиции. Мы ставим пьесу Катаева «Синий платочек» , в которой я играю главную роль Даши.

14 апреля получили телеграмму от Сталина с благодарностью за 10 тысяч рублей, которые внесли в Фонд обороны. Какой это был счастливый день! Мелочь? Сталин нас благодарит от имени Красной армии! Целый день мы праздновали — пели, танцевали!

Воскресенье, 11 июля 1943 года

В колхозе нет хлеба, и все мы ходим голодные. Утром выпила два стакана простокваши и закусила укропом. После этого бригадир послал меня в Каракулино за автолом. Это такое масло, которым смазывают механизмы. Вообще он стал очень строгим. Работы много: все время приходится ходить! А я очень устала. В детдоме пообедала, взяла немного хлеба. Хотела съесть его с маслом, которое тоже принесла из детдома. Заглянула в шкафчик — и у меня потемнело в глазах: пусто! Все, что я вчера принесла, кто‑то из трактористов украл и съел! А ведь они все дома пьют молоко, едят сыр, сдобу, которая называется «шаньги», и все‑таки у них не дрогнула рука стащить мою еду…

В детдоме узнала, что пришли новости о родителях Гени. Они в Палестине, живут вместе с родственниками Ревекки Израилевны. Какая радость для Гени! А где моя семья? Кто знает, живы ли они?

На меня обрушились все семь несчастий: «Иов не выдержал и возроптал, а ведь Бонче был несчастнее», — говорит ангел‑заступник в «Бонче‑молчальнике» Переца . Так чувствую себя и я.

Суббота, 17 июля 1943 года

Работать день ото дня становится все невыносимей. Трактористы мстят мне за то, что я еврейка. Они открыто заявляют, что евреи самые плохие люди на свете, что Гитлер правильно решил их истребить. Бригадир тайно ненавидит евреев и поэтому придирается ко мне. Он хочет, чтобы я отмечала, будто они вспахали больше земли, чем на самом деле, потому что ему так выгоднее. Вчера деревянный черпачок провалился в бочку с бензином, нечем стало разливать. Вечером я сказала помощнику, что сегодня утром выйду на работу с опозданием, потому что пойду в кузницу за таким же черпачком. Когда я пришла в 9 часов и принесла его, бригадир разорался на меня и грозился написать докладную записку, что я якобы задержалась без разрешения. Это дало им право сегодня, когда я лежала возле вагончика, закидать меня землей. Поначалу я старалась не обращать внимания, потом разозлилась и в конце концов ушла внутрь. Но они и туда бросали землю. Я едва сдерживала слезы, меня душила обида. За что мне это? Не знаю, что делать, а рассказать о моих печалях некому. И моя хозяйка‑трактористка, да и все, с кем мне приходится общаться, только обижают меня, никто не встает на мою защиту. Как это ужасно: через двадцать шесть лет после Октябрьской революции в Советском Союзе по‑прежнему процветает антисемитизм. Трудно, очень трудно!

Ночью мне приснилась мама, приснилось, что она при смерти. Сидит со мною в вагончике, а трактористы прорубают стену. Я встала с опухшими от слез глазами и головной болью.

Воскресенье, 18 июля 1943 года

Я иногда обвиняю трактористов в грубости, наглости, неотесанности. Да, все это правда. Но неужели трудно понять, откуда все это берется? Их ли в этом вина? Откуда взяться вежливости и жизнерадостности, если у них такая тяжелая, беспросветная жизнь? Где набраться хороших манер, если большинство не имеют возможности учиться? Вчера произошло событие, которое заставило меня крепко задуматься. Один из трактористов пошел на соседнее поле за рычагом и другими инструментами и долго не возвращался. Позже повариха, проезжая мимо, обнаружила его на дороге без сознания. Лицо было разбито и в синяках, появились отеки. Она втащила его на телегу, там он пришел в себя. Весь день пролежал под телегой, где была единственная тень, с головной болью. Бригадир, появившись, отвез его в Каракулино. В амбулаторию они приехали поздно, врача уже не было.

Сегодня он вышел на работу, как обычно. Я задумалась: сколько дней я или кто‑нибудь еще из «городских интеллигентов» болели бы, лежали в постели, принимали лекарства? А он — ничего… Продолжает делать свою тяжелую физическую работу. Когда трактора на ходу, трактористы работают на пашне по двенадцать часов и более. И что, у него, 16‑летнего мальчишки, легкая жизнь? Он наверняка единственный кормилец в семье и работает уже не первый год. Окончил всего 3 класса. Что дала ему жизнь? Тяжелую работу, картошки и хлеба досыта. А еще — огромный запас ругательств, табак, рваную, грязную одежду. Подумав об этом, я все прощаю им. Даже то, что они меня преследуют как еврейку. Разве они виноваты, что в народе укоренили мысль, будто евреи — виновники его нищеты? Вся их горечь и злоба — из‑за слепого невежества, темноты и бедности. Я все отчетливее понимаю, как сложна жизнь и как неверно я представляла ее себе в своих фантазиях. Понимать по‑настоящему я начала ее только сейчас.

Понедельник, 19 июля 1943 года

Вчера нам ничего не привезли на обед и ужин, все ходили голодными. Нашли ягод, их уже съели. Один из трактористов принес из деревни картошки, мы отварили ее на костре. Нарвали в ближайшем поле зеленого горошка. Завершили работу на 43‑х га, вагончик опять перевезут.

Один трактор и бочки с керосином уже стоят на новом месте, а вагончик еще на старом, его перевезти не успели. Пошел дождь, и я ушла в вагончик. Надела жилет и уснула. Я уже привыкла спать в вагончике, там неплохо. Вот только вся одежда на мне мокрая, и от этого холодно. Сейчас встала, а штаны еще не высохли. Думаю об одном: только бы не заболеть!

Понедельник, 25 октября 1943 года

Прошел почти месяц занятий. Чувствую, что учебу запустила, что нужно наверстывать. Вообще работы много, а успеваю я, боюсь, совсем мало. Я вообще заметила, что другие готовятся больше меня и с большим успехом. Мне обидно за себя, и я стараюсь изо всех сил. Не я одна сталкиваюсь с такими трудностями. Например, Ольга Палабугина, которая тоже приехала из Каракулино и учится в Институте энергетики, решила вернуться назад. Вчера я потратила много сил, чтобы отговорить ее от этого шага. О результатах — о том, что она решила, — пока не знаю. Учиться мешает и то, что в нашем общежитии почти каждый вечер нет электричества, его подают только после 12‑ти, когда все уже спят. Много времени теряю днем на обед в столовой. Для учебы остается жалкий минимум. Нужно наконец понять, что возвращаться мне некуда! У меня нет дома! Остается одно — грызть науку!

Четверг, 4 ноября 1943 года

Начинаю понимать, что такое самостоятельное существование. Чувствую, какова на вкус взрослая жизнь, где нужно самой о себе заботиться. Нет больше мамы и папы, больше не спрячешься, как в первые 16 лет, под их мягкими теплыми крылышками… Нет даже Фани Павловны и Самуила Марковича, в служебные обязанности которых входило решать мои бытовые проблемы. Теперь я должна сама обо всем думать, сама все предвидеть. Если вовремя не отнесу обувь в починку — а это на днях обязательно нужно сделать — останусь без туфель, и никто мне других не даст. Если вовремя не отоварю в магазине талончик на водку, он пропадет, и я останусь без 300 рублей, которые можно за нее выручить на базаре. Если оттого, что электричество теперь дают совсем ненадолго, не успею сварить картошку, буду целый день сидеть голодная. Все эти глупости, мелкие ежедневные заботы отнимают слишком много времени и сил.

На учебу остается мало времени, и поэтому мы — все студенты — отстаем, а это может иметь самые печальные последствия: лишимся стипендии.

Энергии на борьбу за существование мне хватает, креплюсь, хоть временами настроение портится. Тоскую по нормальной жизни, по дому, по родной душе. Как я порой завидую тем, у кого есть свой дом! И при этом отлично понимаю, что у меня его больше нет. Слишком это глубокая и застарелая рана, чтобы предаваться воспоминаниям. Еще в первый год на чужбине сердце окаменело, разучилось ощущать то, что называется любовью… Неужели молодое, горячее девичье сердце очерствело навек?

Жизнь сурова и трудна. Очень много работы, и я не успеваю сделать то, что сделать обязана. Каждый день приходится тратить 1,5–2 часа, чтобы пообедать в столовой, а потом целый день ходить голодной, потому что приготовить что‑нибудь из картошки или муки просто негде… Время уходит и на то, чтобы отследить, когда в магазин завезут продукты, когда там будут давать вино. Сегодня достала литр портвейна и сразу продала его, заработав 300 рублей. Надо ходить в баню, а еще постоянно стоять в очереди, чтобы постирать, погладить, починить одежду. Да, я в вечном плену мелких забот, срочных дел, учебы. Нет времени даже на то, чтобы спокойно разобраться в своем положении. Вечно тороплюсь, все время тяну упряжку, как вол. Оказалось, что студенческая жизнь в Москве совсем не такая, как я себе представляла. За эти полтора месяца я всего один раз была в театре, дважды в кино, и два раза показывали кино в институте. Москву я почти не видела. Знаю только дорогу из общежития в институт — свою ежедневную дорогу. Встаю в 6.30, умываюсь, причесываюсь и еду в столовую. Не всегда! Иногда довольствуюсь только хлебом. Институт находится напротив столовой. В 2.30 заканчиваются занятия. Опять идем в столовую — это ежедневно отнимает по 2 часа и одновременно создает иллюзию, что там можно насытиться. Затем возвращаемся в институтский читальный зал, оттуда — в общежитие спать. И так день за днем. В воскресенье ходим в чертежный зал или занимаемся домашними делами. Так утекают дни, бесценные часы и минуты жизни…

Сегодня ездила в Союз польских патриотов за материальной помощью — вещами. Встретила там много евреев из Львова, Варшавы, Вильно и даже Белостока. Некоторые девушки учатся в институте при Еврейском театре . От них я узнала о судьбе Бени Винера (мы вместе учились в еврейской гимназии в Белостоке). Оказывается, его арестовали в 1940 году, то есть он успел проучиться всего несколько месяцев. Причина ареста неизвестна. Какая судьба! Я записала адрес их общежития. Когда‑то я мечтала об этом институте, но теперь это уже неактуально. Впрочем, связь с еврейской культурой надо поддерживать обязательно! Они рассказали мне, что вскоре должен вернуться из Америки Михоэлс . Возможно, будет создан еврейский культурный центр. Вдруг я обнаружу там что‑то близкое, домашнее? Еврейский язык я уже немного подзабыла, как и польский, немецкий, латынь, которые когда‑то хорошо знала. А чему я за это время научилась? Очень немногому. Разве что приобрела некоторый жизненный опыт…

Понедельник, 7 февраля 1944 года

Прошло много времени. Я бы наверняка ушла из института, если бы не была связана жильем, хлебными и продуктовыми карточками. Сдаю экзамены — и пока ничего не провалила! По аналитической геометрии получила «отлично». Готовлю математический анализ.

У меня украли продуктовые карточки на месяц, все документы и деньги. Живу на то, чем делятся соседки по комнате. Мне очень горько!

Воскресенье, 14 мая <1944 года>

Опять май. Снова зеленеют поля, оживают леса, везде все в цвету — каждая травинка, каждый цветок! Вот только я скоро сойду с ума, потому что в моей душе бушует осенний ветер… Где‑то внутри сидит злой дух и рвет меня на части: я устроилась на работу в институте… Полностью отдалилась от своего бывшего окружения и сделалась совсем одинокой. Стала ходить в театры. Это стоит немалых денег, но доставляет хоть какую‑то радость. Очень понравились балет «Дон Кихот» в Большом театре, «Комедианты» в филиале Малого, концерты в Большом зале консерватории. Ты будто дремлешь в тумане грез, искусства, в чем‑то возвышенном, праздничном. Но потом подступают пустота, боль, одиночество — самое лютое наказание для человека.

У меня трое знакомых: Геня, Ревекка Израилевна и Маня Либерман. Геня занята только собой: внешностью, одеждой, флиртом. Вряд ли она хоть раз в месяц вспоминает обо мне… Ее куда больше волнуют женщины, с которыми она живет, потому что от них ей хоть какая‑то польза. Ревекка Израилевна внимательна, часто приглашает к себе, но я же знаю, что ей нужно заниматься сыном… Ее забота проявляется в том, что, когда я прихожу, она меня кормит. Она напоминает мою тетю Алту — в детстве я приходила к ней по субботам и ела вермишелевую запеканку. Но тетя со мной, сестренкой и братишкой никогда не разговаривала, это не приходило ей в голову… Маня — мещанка и думает только о том, как выйти замуж и стать домохозяйкой.

Я ей завидую — у нее есть мама, которую она любит!

Что мне делать с собой и со своим одиночеством?

Суббота, 12 августа 1944 года

Острая боль терзает самые глубины моего существа… 15 дней назад мои многочисленные письма и открытки с первой же почтой ушли в Белосток. Мои письма были первыми! Так мне сказала девушка на почтамте. Жду ответа, и нервы напряжены, словно натянутые веревки, которые в любой момент могут лопнуть. Хотя бы несколько строчек из далекого дома… Пока — гнетущее молчание, кладбищенское молчание, которое терзает душу… Вместо ответа — душераздирающие газетные статьи о лагере смерти под Люблином, в Майданеке: электрические печи, в которых днем и ночью сжигали живых и мертвых из Польши, Литвы, Чехословакии, Италии и Франции… Людей разрывали на части, рубили топорами, кромсали ножами… Какой ужас!

Белосток горел 5 дней — враг поджег его перед отступлением. Белостокское гетто тоже подожгли… На что я могу после этого надеяться? Что мне делать с моим сердцем? Три четверти его уже парализованы, обездвижены. Одна четверть еще трепещется. Частицы сердца подрагивают и время от времени просят хоть немного тепла! Хоть немного любви к тем, кто еще жив! Мой дом! Теперь это — Польша. Живы ли мои родные, любимые? Жду ответа. Долго ли выдержу? Прошло столько дней, и — ничего. С каждым уходящим днем гаснет надежда… На ее место приходит боль…

Среда, 6 сентября 1944 года

Жизнь идет, заглатывая человека. Мучительное ожидание закончилось еще большим мучением: мои многочисленные письма в Белосток вернулись с пометкой, что адресаты отсутствуют. Их судьба ясна: они погибли за то, что евреи!

А я становлюсь грустным существом, истерзанным болью… И все же мои юношеские мечты и планы еще живы. Я обречена на одиночество, но не могу быть одинокой. Хочу жить и радоваться жизни!

Поступила в университет на классическое отделение филологического факультета. С нетерпением жду начала учебного года. Условия в этом году будут хуже. В университете нет общежития, придется остаться там, где живу сейчас. А если выгонят? Где я тогда буду жить? Понятия не имею. Но ведь я давно мечтала учиться в университете. И вот я этого достигла. Пока работаю, хотя чувствую себя неважно. Живу не в нашей комнате, потому что в ней ремонт. Жду 1 октября, когда начнется новая жизнь.

Суббота, 19 мая <1945 года>,

11.30 вечера

Опять мир. Где в моем дневнике отзвуки 30 выстрелов из 1000 орудий? Где тени разноцветных, мгновенно вспыхивающих и еще быстрее гаснущих букетов салюта? Где след празднества, радостей? Война же кончилась! Скоро, очень скоро соединятся семьи, людям вернут тех, кого отняла война. А я? Мир не вернет мне того, что отнято войной. Опять нехватка денег, долгов выше головы. Скоро, через месяц, начнется сессия. Я совсем не готова, вообще не знаю, как ее сдам. Работаю, конечно, но не слишком продуктивно, потому что физически чувствую себя очень плохо. Видимо, силы ушли оттого, что я очень плохо питаюсь. Мне все равно, как сдам, лишь бы хоть как‑то сдать и получить стипендию. Я давно поняла, что хорошей студенткой никогда не буду. Во‑первых, потому, что не привыкла серьезно работать, а во‑вторых, потому, что в таких условиях заниматься продуктивно я не могу.

«Бытие определяет сознание».

В будущем году обязательно пойду работать.

Как глупо! Глупое сердце с нетерпением ждет письма, а письма нет. Почему я вообще жду? Ведь все кончено! Я сама положила всему конец! Или мне недостаточно фактов, которые говорят о том, что мне нечего жалеть о своем поступке? И все равно каждый вечер возвращаюсь домой и жду письма. Нет! Я твердо знаю: это чувство надо вырвать с корнями. Как глубоко он врос мне в душу! Раньше я и сама этого не знала.

Послесловие

В студенческие годы в Москве Лена работала переводчицей в польском посольстве, в отделе, который занимался розысками польских граждан, попавших во время войны в советские трудовые лагеря. Лена знала, что никто из ее родных не выжил, а потому не стремилась вернуться в Польшу. Однако осенью 1947 года поднялась волна репрессий, направленных против произведений — а в конечном счете и жизни — еврейских писателей, интеллигентов и политиков. Одной из первых жертв стал Исаак Нусинов, который преподавал Лене в университете русскую литературу. Лена решила уехать в Польшу, где уже жила ее подруга Геня. Она год не доучилась на факультете иностранных языков и литературы.

17 сентября 1947 года Лена приехала в Лодзь, где поступила в местный университет. Вскоре Геня познакомила ее со своим приятелем Шулимом Розенбергом. Шулим разыскивал своего брата Ксыла, отправленного во время войны в советский лагерь. Задействовав свои связи в польском посольстве в Москве, Лена помогла Шулиму разыскать брата. По ходу поисков они сблизились, тем более что их объединяла любовь к идишу и еврейской культуре. 27 декабря 1947 года состоялась их свадьба. Брат Шулима вышел на свободу 15 мая 1948 года, и после его освобождения Лена с Шулимом уехали к нему в Варшаву.

Шулим и Ксыл были активными членами Бунда — еврейской социалистической партии. Однако политическая обстановка в Польше становилась все суровее, на Бунд оказывали давление, вынуждая его слиться с компартией. В августе 1948 года Ксыл, Шулим и Лена (на пятом или шестом месяце беременности) бежали из Польши. Они нелегально пересекли границу с Чехословакией, потом — с Германией и 22 сентября 1948 года добрались до Парижа. Через два месяца у Лены родился сын.

Первые годы эмиграции оказались очень тяжелыми. Сперва Лена, а потом Шулим подолгу находились в туберкулезном санатории. Лена провела там, в изоляции, весь 1950 год (начиная с 19 января) и еще три года боролась с болезнью. Шулим находился в санатории с ноября 1952‑го по конец 1953 года. Когда Лена наконец смогла работать, она стала помогать Шулиму в его парижском швейном ателье. Дела шли хорошо, постепенно жизнь наладилась. Впоследствии у них родились две дочери.

Лена активно участвовала в еврейской культурной жизни Парижа: читала стихи в Библиотеке и культурном центре им. В. Медема, крупнейшем в Европе хранилище книг на идише, а также в других местах. Вместе с профессором Ицхоком Ниборским она записывала учебные пленки, иногда писала литературные рецензии для выходивших на идише парижских газет.

Почти сразу после падения «железного занавеса» Лена смогла съездить в Россию, где не была сорок с лишним лет. С возрастом она постепенно поняла, что Самуил Маркович, с которым она так отчаянно воевала в детдоме, по сути, спас и ее, и других детей от смерти. В Ленинграде у нее состоялась очень теплая встреча и с ним, и с Бертой Павловной, и с бывшими одноклассниками. Кроме того, Лена поддерживала отношения с другими друзьями по детдому — многие из них перебрались в Израиль и в США. Геня стала преподавателем русского языка в Калифорнийском университете. Она умерла в 1998 году. Самуил Маркович скончался в 1999‑м, Берта Павловна — в 2007‑м, в возрасте почти 107 лет.

К началу 1990‑х у Лены появились симптомы прогрессирующего неврологического заболевания. Память уходила, но тем не менее Лена пыталась подготовить к печати свои дневниковые записи. Закончить эту работу она не смогла, но тогда подключился Шулим — он и организовал публикацию ее дневника на идише. Книга вышла в Париже в 1999 году. До самой своей смерти 15 февраля 2005 года Лена жила дома, под присмотром Шулима. Шулим Розенберг скончался 28 февраля 2015 года.

В 2002 году Ленин дневник был опубликован по‑английски в США в издательстве «Холмс и Мейер». Перевод на французский вышел в Париже в издательстве «Серф» в 2012‑м.

Доротея Розенберг,

Кембридж, штат Массачусетс, 2016

Послесловие редактора

В апреле 2016 года умерла замечательная писательница Маша Рольникайте. Так случилось, что перевод этой книги, начатый в 2015 году, стал ее последней литературной работой. Я предложил эту работу Маше, зная ее любовь к родному языку, к идишу. Кроме того, я думал о том, что в судьбе автора и переводчика просматривается нечто общее: они были почти ровесницами и обе стали советскими школьницами только накануне войны. Конечно, страдания Маши, прошедшей через Виленское гетто и два концентрационных лагеря, нельзя сравнивать с внешне благополучной судьбой Лены Едваб. Но страдания и муки вообще не подлежат сравнению. Оказывается, у Холокоста есть и такое измерение — муки одиночества, покинутости, неизвестности.

Маша Рольникайте горячо принялась за работу. Спорила с Леной Едваб, осуждала ее, мирилась, прощала. К сожалению, она не успела закончить свою работу. Перевод был завершен моим другом и коллегой, прекрасным переводчиком Александрой Глебовской.

Валерий Дымшиц

Бренд по имени Анна

Маша Рольникайте. «Теперь меня не убьют»