Владимир Жаботинский. 110 лет назад

Всероссийскую известность 25‑летнему Владимиру Жаботинскому принесли публикации времен революции 1905–1907 годов, регулярно появлявшиеся как в общероссийских, так и в еврейских изданиях. Большая часть этих произведений по разным причинам (революции, войны, антисемитские настроения в обществе) никогда не перепечатывалась и теперь впервые воспроизводится в готовящейся к изданию 2‑й книге IV тома Полного собрания сочинений Жаботинского, охватывающей 1905–1906 годы. Основной корпус книги составляют тексты, подписанные настоящим именем или одним из признанных псевдонимов Жаботинского, в приложение на компакт‑диске входят материалы, которые атрибутировал Леонид Кацис.

«Лехаим» представляет две статьи Жаботинского: первая была напечатана в Вильне, вторая — в С.‑Петербурге.

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ

Разговор, который приведен ниже, был мною подслушан в вагоне довольно давно — еще в мае месяце. По нынешним временам это почти допотопно. Читатель не замедлит увидеть это с первых строк, по стилю и терминологии: в ту отдаленную эпоху мы употребляли еще стыдливый эвфемистический термин «бюрократия». Тем не менее чем дальше развиваются события в России, тем чаще вспоминается мне этот диалог. Собственно, не весь диалог, а только последняя треть. Сначала говорил румяный папаша о своем шустром сынишке и о его отношении к средней школе, затем бритый господин юридического типа об этиологии детских самоубийств, и эти обе части вагонного разговора я своевременно реферировал в другом органе отечественной [footnote text=’См.: Русь. 12.04.1905. Наброски без заглавия. XLII; также: ВЗЖ. Т. 4. Кн. 2. С. 107–113.’]печати[/footnote]. Но третья часть беседы осталась, по разным причинам, не занесенной в свитки истории. Может быть, читатель не посетует за то, что я именно теперь воспроизведу на память краткое, но строго научное исследование сущности нашего начальства, сделанное третьим собеседником — желтым и сухим господином в вислоухой фуражке министерства народного просвещения.

— Да знаете ли вы, что такое бюрократия? — раздраженно спросил педагог, обиженный нападками спутников. — Эта придирчивость радикалов, которые на всяком шагу делают выговоры бюрократии, просто смешила бы меня, если бы в конце концов не бесила. Ведь надо ж понимать, кому можно делать выговоры, кому нельзя; надо же уразуметь, что требовательность уместна только по отношению к тем лицам, которым много дано; но кому ничего не дано, с тех и спрашивать нечего. Это прямо вопиющая несправедливость…

Бритый сделал очень большие глаза.

— Как? — спросил он. — Как так ничего не дано? Бюрократии‑то ничего не дано? Что вы, милостивый государь, уж это значит слишком жестоко шутить. У бюрократии в руках все новейшие приспособления, нужные для истирания обывателя в порошок — Кузькина мать, бараний рог, Макаровы телята, рачьи зимовья… was willst du noch [footnote text=’Чего же больше? (нем.)’]mehr?[/footnote]

— Я совсем не про то, — отмахнулся педагог. — Вы, вероятно, вольтерьянец, а я, простите, человек набожный и верю в Верховное Существо. Коему единственно предоставлено давать или не давать. Я не отрицаю, что бюрократии от земной власти многое дано; я только нахожу, что решающим моментом является не то, что дано людьми, а то, что дано от Б‑га. Первое — суета сует, а только второе существенно. И много и строго спрашивать можно только с того, кому дано от Б‑га. А нашей бюрократии от Б‑га ничего не дано‑с, и потому я признаю возмутительно несправедливыми все эти модные вылазки против нее.

— Ничего не понимаю, — брезгливо сказал адвокат. — Я, извините, в теософии слаб.

— Нет, нет, почему же, — вмешался румяный отец семейства и улыбнулся почти до ушей. — Почему же теософия? Я их понимаю. Здорово это они выразились: ничего от Б‑га не дано, хе‑хе…

— И конечно, не теософия, — ответил педагог, — я даже и науки такой не видал ни в одной программе министерства народного просвещения. Тут, по‑моему, совсем не теософия, а нечто гораздо более простое и земное — нечто вроде теории Дарвина, которая, знаете, о происхождении видов…

— При чем Дарвин? Или вы хотите доказать, что бюрократы происходят от какой‑нибудь особенно вредной обезьяны?

— Нет, уже это извините. Бюрократия у нас чистого, приличного происхождения, а вот конституция — та, пожалуй, будет у нас вести свою родословную прямо от макаки. Нет, теория Дарвина у нас, несомненно, действует вовсю, но в другом смысле, и я вам это докажу, если вы только не будете меня торопить. Ибо при занятиях всегда нужна систематичность.

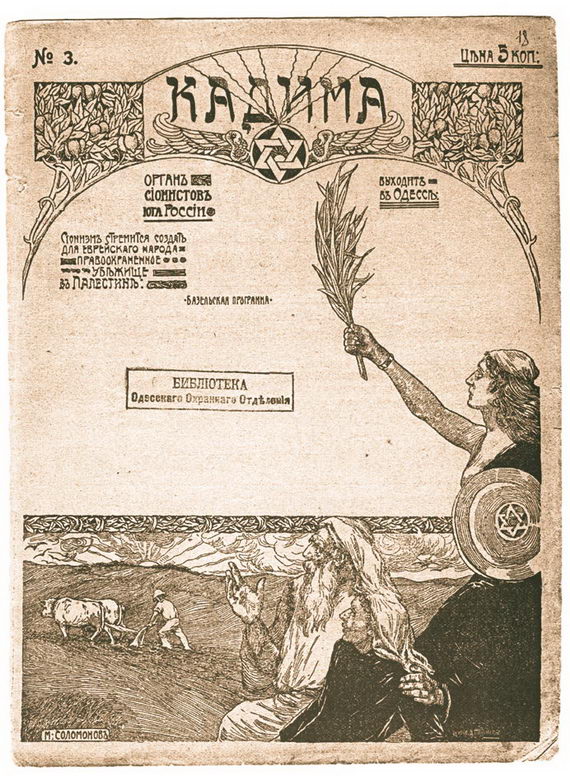

Обложка третьего номера издания сионистов

Юга «Кадима». 1906. Библиотека ГАОО,

инв. № 35

— Вот у вас, например, есть этот самый сынишка, — обратится к нему педагог. — Мне он, сердечно говоря, не нравится, и будь он мой сын, драл бы я его по субботам крапивой. Но, судя по шустрости, он у вас, надо полагать, мальчик с полетом, с фантазией. И так как вы утверждаете, что он с вами откровенен, то вам, конечно, известны все его мечтания. В таком случае вы, несомненно, подтвердите, что он — не знаю, теперь ли или только в раннем детстве, — но когда‑нибудь да мечтал сделаться генералом. Не берусь назвать точно, генералом, или министром, или прямо королем, но, во всяком случае, лицом власть имущим. Это несомненно, ибо на эту тему фантазируют все отроки и даже иногда юноши. Вообразите: уж на что я — а и то мечтал сделаться, когда вырасту большой, первым министром. И вы мечтали, и вы, и молодой человек (он указал на меня) тоже, без сомнения, мечтал. И любопытно, что все мы, фантазируя в этом направлении, мечтаем вовсе не о тех почестях и доходах, с которыми связано пребывание в высоком сане. Мы всегда мечтаем, в ребяческой форме, о какой‑нибудь творческой роли. Мы собираемся «тогда» осчастливить человечество, создать какие‑то новые законы, при которых всем будет хорошо. Это — настолько общее явление, что нет, я полагаю, нормального субъекта, который в отрочестве не носился бы в той или иной форме с такими грезами. И казалось бы, что, исполнись только мечта любого из нас, дайся ему в руки власть, он моментально развернул бы всю свою изобретательность и наводнил бы землю новшествами. Новшества могли бы оказаться полезными или вредными, это другое дело; но каждый из нас проявил бы так или иначе активное творчество, ни один не потерпел бы застоя. Но тут‑то и оказывается, что те, кому действительно достается в руки власть, пуще всего избегают активности, новшеств, политического творчества и охотнее всего занимаются подпиранием и подштопыванием status quo [footnote text=’Прежнее положение дел (лат.).’]ante[/footnote] до елико возможно. И невольно является вопрос: неужели они сами никогда не были отроками? Неужели они, как мы, не мечтали: «когда вырасту большой, стану генералом над генералами и осчастливлю человечество»? Невозможно. Должны были мечтать. И тем не менее, выросши, ничего не осуществили. Конечно, почти никому не удается привести в исполнение свои юношеские фантазии: но ведь именно потому, что жизнь обманывает, что власть, при помощи которой ты мечтал облагодетельствовать мир, не далась тебе в руки. А достичь ее в полной мере и все‑таки ничего не сделать и даже не попытаться сделать — это уж очень странно. Это явно доказывает, что в лице бюрократии мы имеем дело с людьми, одаренными какою‑то специальной особенностью, и в том и вся задача, чтобы выяснить эту особенность. А для того, чтобы ее выяснить, необходимо сделать маленькую экскурсию, так сказать, в обывательский карман. Позвольте спросить, вы адвокат?

— Адвокат, — сказал бритый.

— Так‑с. Я это понял, когда вы давеча говорили о детских самоубийствах: манера у вас судебная. Однако спрашивается: почему это я вас принял сразу именно за адвоката, а не за прокурора? Ведь и у того судебная манера. И сказать вам почему? Потому, что вы (не сочтите за комплимент) хорошо и гладко говорили. Я, надо вам заметить, близко знаю судебный мир, и у меня уж прямо составилась примета: гладко говорит человек — значит, адвокат, запинается — значит, прокурор. Навидался я и тех и других, не люблю, сердечно говоря, ни сих, ни оных, но что ж греха таить — адвокаты в среднем куда талантливее. А почему? Тут‑то и нужна экскурсия в обывательский карман. Социал‑демократы, следуя учению Маркса, утверждают, как известно, что человек всегда норовит побольше заработать, и я в этом с ними совершенно согласен. Ну а ведь по заработку где же сравняться прокурору с адвокатом. Сей последний, ежели только он мало‑мальски речист, сейчас же сделает карьеру и начнет трюфели кушать, пока прокурор еще даже из кандидатов не выкарабкается. Куда же казенному жалованью против частного гонорара? И оттого — ясное дело: кто поталантливее, сам собой идет в адвокаты, ну а кому от Б‑га не дано, тот сам собой отметается на казенную службу. Но ежели оно так в судебной области, то тем паче так оно во всех прочих. Ибо прокуратура все‑таки дает какое ни на есть поприще: кафедра, публика, речи… Все‑таки есть еще смысл идти туда мало‑мальски живому человеку: ну, не деньги, так хоть известная роль, изредка эффект — «доколе, о Катилина, будешь ты [footnote text=’«…нашим терпением» — начало первой из речей Цицерона, направленных против Луция Сергия Катилины.’]злоупотреблять…[/footnote]» Но канцелярия? Ведь это уже совсем погреб? Ни тебе денег (казна‑матушка тут особенно скупа), ни тебе шику, никто тебя не видит и не слышит. Ясное дело, что у кого имеется хоть одна сотая доля живой искры, тот никогда не нырнет в канцелярию, а пойдет в коммерсанты, подрядчики, или займется либеральной профессией, или хоть в репортаж ударится — все‑таки и не в погребе живешь, и рублей 150 в месяц заработаешь, а на казенной службе когда еще доберешься до полутораста. И уж это верное правило, господа: если кто пошел в канцелярию, значит, ничего, ровно ничего ему не дано и на роду не написано…

— Эге! — подивился адвокат. — И впрямь теория Дарвина. Эт‑то любопытно!

— Нет‑с, позвольте, самый Дарвин‑то еще впереди. Мы с вами проследили только начало естественного подбора, а ведь чем дальше, тем гуще. Мы дошли только до новичка, в тот момент, когда он поступает в канцелярию. А ведь надо же дать ему сделаться столоначальником — ибо вы, конечно, знаете, что Россией управляет легион столоначальников. Но пройти в столоначальники — это не так просто. Вы бы, например, г‑н поверенный, головой ручаюсь — не прошли: тон у вас не тот. И сынишка вот их тоже бы не прошел: не та складка. Вы рассудите: ежели канцелярия, в силу вещей, приемлет только того, кому от Б‑га не дано, то уже естественно — легче и скорее преуспеть и выдвинуться в ней может, ceteris [footnote text=’При прочих равных условиях (лат.).’]paribus[/footnote], лишь тот, у кого этот своеобразный «ценз» ярче и полнее выражен. Ежели в канцелярском человеке чудом еще застряла живая искра, уж он, будьте уверены, все будет в лес глядеть и мечтать о либеральной профессии, а при таком настроении столоначальником не сделаешься. Нет‑с, господа мои, пройти в столоначальники — нужно отличиться, нужно доказать, что в тебе ни сучка ни задоринки, что ты с канцелярией сросся и никуда в сторону не глядишь, а для этого необходимо тебе самому твердо и раз навсегда сознавать, что никуда, ни в какую более выгодную или более эффектную профессию нет тебе, по способностям твоим, ни ходу, ни подступу, ни надежды…

Адвокат рассмеялся.

— Да неужели так‑таки ни один даровитый человек не может пройти в столоначальники, даже по протекции?

— По протекции все можно. И вообще, конечно, возможны ошибки и случайности. Охотно допускаю, что по оплошности или по другим причинам ежегодно в столоначальники проскальзывает известный процент людей с некоторой долею таланта. Но ведь есть дальнейшая иерархия, которая эту оплошность исправит. Будьте спокойны: уже никогда такому человеку не быть вице‑директором. Ибо здесь повторяется то же самое: у кого есть капля таланта за душой, тот будет невольно в лес глядеть, ибо в лесу вольной жизни и выгоднее, и заманчивее, — а кто в лес глядит, тот, естественно, не преуспеет. Затвердите одно: канцелярия — это погреб, и акклиматизироваться там может лишь тот, кому от Б‑га не дано, и чем меньше дано, тем легче он приспособляется. Этот дарвинистский отбор действует тем сильнее, чем выше мы подымаемся по иерархической лестнице, и когда мы дойдем наконец до г‑на министра, то в его лице перед нами будет очищенная, полновесная, стоградусная бездарность. А вы, радикалы, критикуете, придираетесь. Вы обижаетесь, зачем у нас все идет из рук вон, зачем броненосцы тонут, а которые не тонут — сдаются; зачем Сибирская дорога плоха, зачем неурожаи, волокита, невежество… Да какое вы право имеете спрашивать так строго именно с тех, кому от Б‑га не дано? Где же у вас после этого совесть? Не понимаю и, простите, негодую!

— Но позвольте, — сказал адвокат, смеясь от души. — Ваша теория, по‑моему, столько же блестяща, сколько и справедлива, но с выводом я не согласен. Ваш вывод почему‑то — оправдание бюрократии. Готов признать охотно, что она действительно не способна вести государственное дело, готов даже простить ее за это, — но зачем же она не уходит, не очищает места другим силам? Вот что непростительно! Ведь на то, чтобы уйти, никакого таланта не требуется…

— Как не требуется? — перебил педагог. — Даже странно слышать такие слова от такого, по‑видимому, записного оратора, как вы. Неужели вы не замечали, что в речи самое трудное — это конец? Многие гладко говорят, но не всякий, даже из хороших краснобаев, умеет вовремя кончить — красиво, сильно и в то же время без дешевого треску, словом, так, чтобы не было ни одного лишнего слова. А уж что касаемо до бездарностей, то с ними ведь это прямая беда. Как плохой актер никогда не сумеет прилично уйти со сцены, так и плохой оратор именно в конце непременно запутается и застрянет. Он будет топтаться, и повторяться, и опять начнет со средины, и дояснять ясное, и дополнять полное. В таких случаях на окружающих падает священная обязанность — подойти и дернуть за фалду. А если и тут не прекратит, тогда уж дело серьезное. Это уже будет припадок. И тогда остается одно: подойти, взять деликатно и энергично за плечи и вывести. Но не критиканствовать, милостивый государь, не ныть и не придираться, издеваясь над убожеством бедняги, которому от Б‑га не дано…

На этом кончился разговор. Поезд загрохотал и остановился, кто‑то из собеседников раскланялся и вышел, и потом говорили уже о других вещах. С того дня прошло много времени, утекло много воды — и не одной только воды. Но сквозь грохот совершающихся огромных событий я до сих пор часто вспоминаю желчный и нудный голос того педагога, мне приходит в голову, что его теория на глазах у нас ежедневно подтверждается.

Вл. Жаботинский.

Новая [footnote text=’«Новая Заря» (Вильна) — ежедневная политическая, общественная и литературная газета. С октября 1905 года перешла на позиции Конституционно‑демократической партии (кадетов).’]Заря[/footnote]. № 43 (157). 18.12.1905. С. 2

ПОЛЕ «БРАНИ»

В газете «Форвертс» — органе варшавских сионистов‑социалистов — рассказана очень грустная история. Читатели найдут пересказ ее ниже, в отделе хроники. Убит молодой человек Буссель; убийца — [footnote text=’Бунд — еврейская социал‑демократическая партия, действовавшая в России; некоторое время входила в РСДРП.’]бундовец[/footnote], и газета настаивает, что он поднял руку на своего брата по крови только из‑за партийного раздора, только за то, что Буссель был сионистом‑социалистом.

Редакция газеты «Форвертс», я надеюсь, серьезно отнеслась к этому известию и не напечатала бы его без строгой проверки. Но в таких случаях за каждым из читателей остается право сомнения — вернее, право надежды на то, что здесь ошибка, что факт изложен или освещен неполно. Хочется верить, что между Бусселем и тем господином из Бунда существовала личная злоба, что вообще столкновение было вызвано какой‑нибудь побочной причиной, пусть даже нехорошей, пусть нечистой, лишь бы не оказалось правдой, что человек убил человека за иную политическую веру. Это было бы слишком гадко.

Но в ожидании отрадных поправок и опровержений надо все‑таки сказать, что в самом этом факте по существу нет ничего невероятного. Из черты оседлости отовсюду сообщают о заклятой вражде, существующей между Бундом и социал‑сионистскими партиями. Эта вражда сплошь и рядом выливается в откровенные кулачные формы. Каждая сторона, конечно, приписывает наступательные действия противнику, оборонительные — себе. [footnote text=’Здесь: члены сионистско‑социалистической рабочей партии Поалей‑Цион.’]Поалей‑Цион[/footnote] из Могилевской губернии пишут, что в Рогачеве им нельзя проходить по той улице, где бундовская «биржа»: поймают поалей‑циониста — непременно изобьют. Мирные собрания кончаются драками. Мне показывали письмо одного портного сиониста‑социалиста, где этот новый «страх иудейский» звучит даже трагикомически: «Я вам скажу вкратце, что наша жизнь теперь в опасности. Бунд открыто объявил нам войну». В освещении Бунда, наоборот, вина возлагается на сионистов. Каждый номер «Последних [footnote text=’Газета Бунда.’]известий[/footnote]» пестрит сообщениями о драчливости «сионистов‑социалистов», причем товарищ корректор никогда не забывает окружить слово «социалисты» убийственно ироническими кавычками. Трагикомическая нота звучит и здесь. Я помню в тех же «Известиях» корреспонденцию, кажется из Ченстохова, где рассказ об идейной борьбе между Сионом и культурной автономией заканчивался таким аккордом: «В результате несколько наших товарищей оказались избитыми, а один даже “искусанным”» (sic! И притом курсив подлинника).

Все это, конечно, вызывает прежде всего улыбку, но в конце концов тут перед нами действительно самая благоприятная почва для поножовщины и перестрелки. Я, по крайней мере, далеко не в первый раз слышу о попытках применить в области еврейских межпартийных отношений популярный девиз: не жалеть патронов…

Кто же виноват, кто нападающая сторона? Я имею претензию считать себя человеком беспристрастным — прежде всего потому, что решительно неспособен на какие бы то ни было сомнения или опасения относительно будущности моего идеала. Я твердо знаю, что еврейский народ каждым шагом своей жизни приближается к сионизму и что всякие бунды, союзы полноправия и тому подобные группировки могут и будут иметь реальное влияние на массы лишь поскольку и покуда они — неведомо для себя — расчищают перед еврейским народом его стихийный путь в этом направлении. Эта точка зрения дает мне полную возможность самым свободным образом судить о грехах и ошибках той или другой сионистской фракции: все равно сионизм никогда не может остаться в проигрыше. Мне кажется поэтому, что и в вопросе о том, кто первый поднял кулак — Бунд или социал‑сионисты, — я могу разобраться вполне беспристрастно, тем более что в моем скромном суждении по этому предмету ни та ни другая сторона не найдет для себя комплиментов.

Социал-демократ. Открытка. Из серии Владимира Табурина «Дети политики». 1917

Совершенно такова же в этом отношении психология сионистов‑социалистов. Как ни резка их критика еврейской «Искры», как ни метки их удары в многочисленные слабые или пустые места бундовских теорий, все‑таки тон их полемики с этими верхними соседями есть тон уличенного и оправдывающегося еретика. Обвинителями в мелкобуржуазности являются «Искра» и Бунд, но «тяжесть доказательства», наперекор всяким обычаям правосудия, лежит на подсудимых, ибо это они внесли подозрительные новинки в добрую старую эрфуртскую программу. Но зато сионисты‑социалисты отводят душу на Поалей‑Цион и общих сионистах. Как? Палестина? Самодовлеющий национализм? «Локшенкойдеш»? Долой буржуазных шовинистов! И при этом так и чувствуется, что говорящий мысленно поглядывает в сторону Женевы и как бы усовещевает ее:

— Ну, ты сама слышишь, как я ругаю буржуев, — неужели можно после этого зачислять меня в их лагерь? Где же справедливость?

И так далее, до самого конца, сквозь все 666 еврейских партий. Если я завтра услышу, что в Эйшишках подрались Поалей‑Цион минского толка с Поалей‑Цион екатеринославской выучки, а в том ничего несбыточного нет, я ни за что не поверю, чтобы наступающей стороной были первые. Это немыслимо. Еретиками против истинно пролетарского духа чувствуют себя минчуки, а екатеринославцы для них ортодоксальнее самого Ленина; поэтому они перед екатеринославцами оправдываются, а те на них наседают. Человек под подозрением, которому во что бы то ни стало надо оправдаться, никогда не перейдет в наступление. Это не в его интересах. Ему нужно быть особенно корректным. Вся его психология — оборонительная.

Говоря попросту — ни у сионистов‑социалистов, ни у Поалей‑Цион еще долго не хватит духу на то, чтобы занять по отношению к Бунду роль нападающей стороны. Правда, они будут вызывать Бунд на дискуссии, будут, пользуясь его теоретическим бессилием и правдой жизни, все дальше и дальше оттеснять его на задний план еврейской общественности, но им еще долго будет импонировать установившаяся — хоть и чуточку подмоченная — правоверно пролетарская репутация Бунда. Долго еще он будет обвинителем, а они — еретиками, которым нужно во что бы то ни стало оправдать себя. Даже когда они фактически по всей линии перейдут в наступление, останется у них оборонительная психология. Тем более в настоящий момент я считаю совершенно невозможным, чтобы при столкновениях с Бундом инициатива этаких «решительных действий» принадлежала сионистам‑социалистам. Этого не допустило бы чувство иерархии!

Главари Бунда, впрочем, говорят, что нельзя делать партию ответственной за увлечения отдельных ее членов. Я с этим не могу согласиться. Конечно, вожаки никому, я надеюсь, не рекомендовали избивать социал‑сионистов и даже, быть может, увещевали в частных беседах пылких товарищей воздерживаться от физической пропаганды. Но ведь не увещеваниями можно подействовать на пылких людей. Пылкие люди не дерутся, когда нет почвы для драки; раз почва для драки фактически создана, то никакие словеса не удержат пылкого человека. А почва, самая благоприятная, создана, и создана именно Бундом как партией. Бунд как партия воспитывал в своей пастве не просто отрицательное отношение к социал‑сионистам как людям заблуждающимся: он настаивал всегда и всюду на злостности этого заблуждения, он всегда и всюду кричал о неискренности, о подвохе, о тайных кознях, которые будто бы кроются под социалистической маской этих лжеучений. «Агитация сионистов может препятствовать развитию классового самосознания», — гласит резолюция IV съезда. «Сионизм стремится затушевать классовые противоречия во имя якобы общенациональных интересов», — заявил V съезд. «Из сионизма начали выделяться течения, которые под маской “народолюбия” стараются ассимилировать себе еврейский пролетариат и привить ему буржуазную идеологию», — говорится в докладе Амстердамскому конгрессу. Наконец VI съезд Бунда прямо объявил, что видит «в образовании различных групп сионистов‑социалистов результат стремления буржуазного сионизма подчинить своему влиянию при помощи квазисоциалистической фразеологии еврейские пролетарские массы». Раз за разом вбивалось в голову «пылким» товарищам, что люди, приходящие к рабочим говорить о сионизме, приходят не сами по себе, а подсылаются буржуями со специальным приказом — затемнить классовое сознание и помочь еврейским хозяевам эксплуатировать своих приказчиков и подмастерьев. А приказчики и подмастерья слушали да мотали на ус: это, значит, не просто люди иного образа мыслей, а обманщики, мошенники, предатели, провокаторы?

Так подготовлялась «почва» для взаимоотношений между Бундом и социал‑сионистскими партиями. Но в этой подготовке был еще один момент, не вполне для меня выясненный. Между V и VI съездами Бунда состоялась VI «конференция», на которой была принята, между прочим, одна конспиративная резолюция. У меня, к сожалению, сейчас нет под рукой печатного текста, но там говорится «о тех социал‑демократах, которые ставят себе единственной целью развратить существующее среди еврейского пролетариата классовое движение» и с которыми поэтому предлагается ни в какие сношения не вступать. Что это за развратные марксисты — не сказано, зато ниже следуют несколько строк многоточия и пометка: «не подлежит опубликованию». Что крылось под этими точками? В кого метила VI конференция своим кивком на безымянных развратителей? Может быть, в тех товарищей из российской партии, которые после II съезда партии основали «Северо‑Западный комитет» и основали его действительно с главной, если не единственной целью провести в жизнь заветное желание «искровцев» — уничтожить саму память об отдельной организации еврейского пролетариата? Гм… я не думаю, чтобы Бунд решился на такое выступление против тех самых «искровцев», которых вожаки его до сих пор внутренне признают своими хозяевами. Кроме того, теперь на улицах Вильно красуются воззвания, подписанные вместе комитетами российской партии и Бунда. Неужели это было бы возможно, если бы руководители Бунда и башмаков еще не износили, в которых явились на конференцию, провозгласившую этих самых товарищей развратителями? Нет, непохоже. О ком же шла речь? Против кого направлены были мероприятия, скрытые многоточием? И какие мероприятия?

Бундист. Открытка. Из серии Владимира Табурина «Дети политики». 1917

Воспитывать массу в ненависти, в подозрительном недоверии к идейным противникам, сеять партийную распрю вместо партийной борьбы, исподтишка, под густым покрывалом многоточий, науськивать на «развратителей» — и потом, когда «пылкие» товарищи, досыта нашпигованные, перейдут к рукопашной агитации, делать невинное лицо и отмахиваться от всякой ответственности — это, простите, чересчур наивно. Бунд, именно Бунд как партия виновен в том, что внутренняя арена еврейской пролетарской партийной жизни стала площадью безобразной базарной ругани; и если действительно правда, что револьверы и кинжалы, предназначавшиеся для обороны от погромов, стали в иных руках средством для межпартийной расправы, то нравственная вина за поступки ослепленных учеников падает на неосторожных учителей — на партию как таковую. Пропаганда не должна была превращаться в демагогию. Кто сеет раздор, пожинает насилие.

Изо всей этой картины отчаянной борьбы Бунда против новых форм еврейского рабочего движения с полной ясностью вытекает один вывод. Пущены в ход последние беспардонные средства сопротивления: это значит неопровержимо, что Бунд почуял очень сильного соперника и очень боится растерять свою паству. Мы не станем, пародируя последние ликования о «разложении» сионизма, провозглашать близкое «разложение» Бунда, да и совсем ничего утешительного не было бы в разложении крупной и заслуженной организации еврейского пролетариата. Но кризис постепенной национализации еврейского рабочего движения, отмеченный в 1895 году речью о «Поворотном [footnote text=’«Поворотный пункт в истории еврейского рабочего движения» — выступление Л. Мартова (Ю. О. Цедербаума; 1873–1923) на виленском собрании агитаторов.’]пункте[/footnote]», в 1897 — основанием Бунда, в 1901 — переходом к [footnote text=’Стремление евреев диаспоры создавать национально‑культурные объединения в тех странах, гражданами которых они являются.’]автономизму[/footnote] и в 1903 — выступлением из российской [footnote text=’РСДРП.’]партии[/footnote], — этот кризис продолжается и в настоящий момент вступает, быть может, в самый острый и тяжелый период. Перед еврейским пролетарием мало‑помалу вырисовывается новая программа, дающая цельный и полный ответ на все его запросы и потребности. Против этой программы Бунд не может выставить ни одного положительного, творческого момента, ибо все, что он дает в своей национальной программе‑максимум — даже «автономию» (ср. Поалей‑Цион‑«сеймистов»), — все это вошло в гораздо большей полноте в минимальную программу нового учения; ничем, решительно ничем не блещет программа Бунда по сравнению с этой новой программой — ничем, кроме чисто отрицательного момента: урезанности, неполноты и сбивчивости. На таких трех китах нельзя, конечно, устоять. Снова, как пять лет тому назад, встает перед Бундом альтернатива: или подчиниться голосу жизни, или сойти со сцены. Но теперь голос жизни резко и отчетливо говорит, что еврейский народ сверху донизу есть народ сионизма и все то, что останется враждебно сионизму, должно быть отметено из еврейства. Третьего пути нет. Дальнейшая эволюция Бунда может только выразиться или в естественной смерти от прогрессивного малокровия, ибо пролетариат уйдет под другое знамя, — или в полной капитуляции перед этим знаменем. Для нас, сионистов, это вопрос времени. И теперешняя отчаянная вражда, где все пущено в ход против рабочего сионизма — зубы, почти инсинуация, — это вражда, напоминающая не о борьбе партии против партии, но о борьбе лавочника против опасного конкурента, — это все доказательства, что и обер‑доктринеры Бунда ясно почувствовали силу, которая на них надвигается, и самой злобой своей уже расписываются в ее близкой победе.

Вл. Жаботинский.

Хроника Еврейской [footnote text=’«Хроника Еврейской Жизни» (СПб., янв. 1904 — сент. 1906) — еженедельное приложение к журналу «Еврейская Жизнь». ‘]Жизни[/footnote]. № 50. 30.12.1905.С. 4–9

«Хумаш Коль Менахем»: Как один человек с одним сердцем

Жемчужины Устной Торы