Аба Ковнер: «Не пойдем как овцы на убой!»

«Еврейская молодежь, не доверяй тем, кто обманывает тебя.

Из восьмидесяти тысяч евреев Литовского Иерусалима выжили только двадцать тысяч. На наших глазах от нас оторвали наших родителей, братьев и сестер.

Где они, те сотни мужчин, которые были уведены литовцами на работы?

Где они, те голые женщины и дети, которых увезли от нас в страшную ночь провокации?

Где они, евреи Судного дня?

Где наши братья из второго гетто?

Всякий, кто был выведен за ворота гетто, больше не возвращался. Все дороги гестапо ведут в Понары. А Понары — это смерть!

Колеблющиеся, отбросьте сомнения! Ваших детей, ваших мужей, ваших жен больше нет. Понары — это не лагерь: там все были расстреляны. Гитлер стремится уничтожить всех евреев Европы. Евреи Литвы должны, по его замыслу, стать первыми в очереди.

Не пойдем как овцы на убой!

Да, мы слабы и беззащитны, но единственный ответ врагу — это сопротивление! Братья! Лучше пасть в бою как свободные люди, чем жить по милости убийц.

Защищаться! До последнего вздоха.

1 января 1942 года. Виленское гетто»

«Не пойдем как овцы на убой» — это круз, или воззвание, Абы Ковнера, которое стало, по сути, учредительным документом виленской «Фарэйникте партизанер организацие», первой организации сопротивления в гетто во время Второй мировой войны. Аба Ковнер зачитал свое воззвание в новогоднюю ночь 1942 года в Виленском гетто. Копии воззвания были переданы в десятки других гетто.

Абе Ковнеру, поэту с темпераментом античного героя, было тогда 23 года. 14 марта 2018 года исполняется 100 лет со дня его рождения.

27 сентября 1979 года в израильский кибуц Эйн‑а‑Хореш, где жил Ковнер, приехал Клод Ланцман. Он снимал тогда «Шоа», и интервью с легендарным командиром подполья Виленского гетто должно было войти в этот огромный свидетельский документ. Но не вошло. Теперь же само это интервью — важнейший свидетельский документ длительностью 4,5 часа.

Аба сидит на скамейке в саду. Его знаменитая шевелюра уже почти вся седая, но на месте. Он говорит на иврите с тяжелым идишским, даже немного русским акцентом. Но это очень красивый старый иврит литовских гимназий. Иврит поэта, который даже свое воззвание написал сразу и на идише, и на иврите.

Ковнера для Ланцмана переводят на французский, а я вам переведу сразу с иврита. Ланцман задает немного вопросов, их я опущу. Он, очевидно, понимает, что перед ним человек, который умеет строить повествование без подводок интервьюера, и почти не вмешивается.

Этот рассказ скорее не о партизанской деятельности в Вильно — об этом написаны тома, — а о том, что заставило людей подняться безоружными против чудовищной машины истребления.

Это не стенограмма, а скорее вольное изложение услышанного от выдающегося свидетеля.

Итак, рассказывает Аба Ковнер.

Советы заняли Вильно — и ушли. Литовцы заняли Вильно. Но это все еще был Литовский Иерусалим. Евреи, 70 тыс. евреев Вильно, не торопились меняться. Русские, конечно, подорвали экономическое положение виленских евреев. Они выслали в Сибирь тех, кого причисляли к «буржуазии», выслали «антикоммунистические элементы» — членов некоммунистических партий, сионистов, но бо́льшую часть населения это не затронуло. Евреи были в массе своей бедняками, и, разумеется, часть из них придерживались радикальных взглядов, а потому приняли советскую власть с энтузиазмом, иногда — с иронией, но без возмущения. Чтобы понять ситуацию, надо вспомнить, что в то время Вильнюс был своего рода политическим оазисом. Драма встречи с Советами состояла из двух актов. Первый — когда после начала Второй мировой войны пала Польша, в Вильнюс вошли русские, но по пакту Молотова—Риббентропа они ушли, и город стал столицей независимой демократической Литовской Республики. Таким образом, он превратился в политический оазис между немцами и Советами. В Вильно прибыло огромное количество евреев из оккупированных немцами территорий Польши: в еврейскую виленскую массу влились тысячи польских евреев, среди которых было очень много халуцим, членов молодежных сионистских организаций, рассчитывавших через Вильно попасть в Страну Израиля. Но Советы — через своих агентов влияния — быстро превратили демократическую Литву в Литву коммунистическую, которая уже сама обратилась к советскому правительству с просьбой ввести войска. Так Литва стала советской. Это был второй акт.

Во всем этом хаосе со сменой властей евреи, на случай беды, смотрели в разные стороны: одни надеялись на русских, другие на поляков — ведь совсем недавно Вильнюс был Польшей, — третьи направляли свои взоры на Литву. Мы же литовские евреи, стало быть, литовцы нас защитят. Ведь надо понимать: евреи жили там при разных режимах в разные времена, и предположить, что в один момент никто не придет на помощь, не могли.

24 июня 1941 года, всего через пару дней после начала войны, немцы заняли Вильнюс. Это было потрясением, никто не представлял себе, что немцы так быстро займут город. Те, кто все же ожидал такого развития событий, надеялись, по крайней мере, что будут недели, дни неразберихи, когда можно будет что‑то сделать, куда‑то бежать. Но увидеть, как русская армия уходит в течение суток, увидеть советских летчиков и парашютистов, улепетывавших на машинах, побросав свои самолеты, на ходу застегивая штаны, стреляя из пистолетов по немецким самолетам, — увидеть, как в город сразу входят немцы, было первым потрясением.

В первые дни, еще до прихода немцев, помню, ко мне пришли мои воспитанники — я был вожатым молодежного сионистского движения «Шомер а‑цаир» (при Советах мы ушли в подполье, может быть, именно этот опыт нелегальной деятельности мне потом пригодился) — с вопросом, что делать. Я ответил, что они должны уходить на восток. Куда на восток? И я вспомнил «Войну и мир» Толстого. Я решил, что Гитлер пойдет путем Наполеона, и посоветовал им идти на северо‑восток, как можно севернее. В сторону Ленинграда. Не на Москву. Потому что Гитлер пойдет на Москву. Они именно так сделали и добрались до России. Сотни наших ребят ушли в СССР.

Знаете, за прошедшие 30 лет меня часто спрашивали те, кто там не был: почему евреи не бежали из гетто, не бежали от массовых убийств? Вот это был момент, когда надо было бежать. Но разве не бежали? Бежали. Очень многие бежали. Я помню, в первый день войны утром я открыл окно и увидел самолеты, из которых летели бомбы. Это были немцы. И сразу люди стали бежать из города. По крайней мере, те, кому было легко сняться с места. Кто это? В первую очередь беженцы. Те, кто и так уже два года назад бежал из Польши. Им, без семей, легче было бежать. Семьям бежать было намного сложнее, но многие семьи тоже бежали — к родственникам, в Минск например. Что с ними потом случилось?.. В моем окружении тоже было много людей, которые собирались бежать. Но в город стали возвращаться люди, которые бежали только вчера, и убеждать других не бежать, потому что немцы идут быстрее беженцев. Они пока еще не возле Вильнюса, но уже у Минска: беженцы оказываются меж двух огней.

Город полнится слухами. Рассказывают, что беженцев убивают. Не военные действия, а литовские и украинские партизаны, совершающие диверсии против уходящей Красной армии и против евреев в первую очередь. Литовцы при этом были в форме Литовской Республики. Они переодевались — и советским же оружием убивали.

Так что люди возвращались домой. Пускай с немцами, но дома.

Я, из‑за того что был одним из руководителей подполья, бежать не мог. Большая часть халуцим осталась. Многие польские халуцим ушли — кто‑то с красноармейцами, у кого‑то были панамские паспорта, японские визы, и они через Одессу уехали. Но мы, виленцы, остались.

«Где они, те сотни мужчин, которые были уведены литовцами на работы?»

Как только немцы вошли в город, начались погромы. Убийства. Мужчин стали отправлять на принудительные работы куда‑то за город. Погром казался вспышкой насилия, которая пройдет. И правда, она прошла, но продолжились ежедневные аресты — их называли «хапунес», людей буквально хватали — взрослых мужчин на улицах. Их увозили на работы. Кто‑то возвращался, кто‑то нет. В первые же месяцы оккупации начался ежедневный разнонаправленный террор. Теперь все это выглядит детской игрой по сравнению со случившимся потом, но тогда это был террор. Ты не знал, схватят сегодня тебя или твоего брата, какие приказы будут отданы. Контрибуции, выселения из квартир. Но самое страшное — аресты мужчин. Ежедневно. Матери и жены прятали мужчин за шкафами.

И никто не знал, куда они исчезают. Главным предположением было, что они действительно работают где‑то, за железнодорожными путями. Но возвращались не все. С каждым днем назад приходило все меньше мужчин. И внутреннее чувство, и доходившие слухи заставляли людей подозревать, что по меньшей мере часть уведенных уже не среди живых. Но кто, где, как — все это было покрыто мраком. Страх и мрак.

«Где они, те голые женщины и дети, которых увезли от нас в страшную ночь провокации?»

Так что в день создания гетто, 6 сентября 1941 года, кажется, сложилась ситуация, парадоксальным образом менее пугающая, чем то, что ей предшествовало. Показалось, что гетто защитит от уличного террора. Теперь не надо будет бояться звука останавливающейся возле твоего дома машины и сапог, громыхающих по лестнице.

В этот день людям велели собраться за полчаса и отправиться в гетто. То есть слова еще такого не было, и никто не знал, где они теперь будут жить. Улицы заполнились толпой. Евреи ведь жили в разных районах большого города. Немцев при этом было не так уж много, и евреи могли бежать. Почему же не бежали?

Ну вот ты стоишь у окна в своей квартире, соседи запрудили все лестницы. С узлами. Ты знаешь, что у тебя осталось 15 минут, а в приказе сказано, что тот, кто не выйдет на улицу, будет расстрелян в своем доме. Ты не один: у тебя есть братья, сестры, есть мать и отец, может быть даже дед. Первое, о чем ты тревожишься, — как быть всем вместе. А второе, не менее важное, что можно взять в один узел? Из всего имущества семьи. Происходят странные вещи. Люди берут то, что им кажется самым важным. Но важным для чего? Все берут самое важное для жизни. И вот на улице у кого‑то развязался узел, и из него выпали два серебряных подсвечника. Зачем он взял их с собой? Потому что будет шабес, будет жизнь. Но главное — семьи. Многие многодетные. Старший братик держит на руках маленькую сестренку, мать прижала к груди младенца. Толпа наступает, ребенок споткнулся и упал. Что в первую очередь делает мать? Поднимает ребенка. Вот ее забота, а не побег! Поднять ребенка, чтобы не плакал, чтобы не затоптали…

Бежать? А куда бежать? Вокруг в них стреляли все: поляки, литовцы, украинцы. Стреляли, преследовали, доносили. Все равно бежали, конечно: один, десять, сто могли сбежать. Но не тысячи. Некуда! Кого‑то спрятали друзья — и такие были среди поляков и литовцев. Но таких было немного.

И ты идешь, идешь вместе с толпой. И никто не знает, куда. И оказывается, что недалеко. Вот, прямо здесь, в центре города — гетто. И первое ощущение — вздох облегчения. Можно опустить узлы. Все вместе. И ты не где‑нибудь, в тьмутаракани, ты в Вильно!

Знаете, почему я знаю такие подробности? Потому что меня там не было.

В те дни я и несколько моих товарищей прятались в загородном женском монастыре бенедиктинок. Там нас приняли польские друзья — правильнее назвать их подругами, — чтобы уберечь от ареста. С монастырем нас связала чудесная женщина из Варшавы, Ирена Адамович. Она до войны поддерживала отношения с молодежной сионистской организацией. Когда началась оккупация, она — католичка из польского скаутского движения — оказалась практически единственной связью Варшавского гетто с Белостокским и Виленским. Она прибыла тогда в Вильнюс и вместе со своей подругой из города вывела нас на этот монастырь, предложила спрятать там активистов и руководителей сионистской молодежи. Так как парни были в особой опасности, им предложили укрыться. Сначала там были только люди из сионистских организаций, но потом к нам присоединились евреи, которых мы не знали и не спрашивали, кто они. Все это выглядело совсем непросто, потому что это был маленький монастырь с девятью послушницами, и вскоре там стало жить больше евреев, чем монахинь. Среди нас был, например, Арье Вильнер: потом он отправился из Вильно в Варшаву, стал одним из руководителей восстания в Варшавском гетто и погиб.

Однажды мне надо было пойти на встречу в город. Я не знал, что через два дня создадут гетто. От монастыря до города было около 12 километров. Встреча должна была состояться на улице Страшуна. И вдруг — облава. Немцы и литовцы схватили всех евреев. Я инстинктивно спрятался за дверью, и это спасло мне жизнь в ту ночь, которая вошла в историю под названием «ночь провокации». В этом районе потом и создали гетто, а в ту ночь, под предлогом того, что кто‑то из евреев стрелял в немецких солдат, весь этот район, шесть улиц, от евреев очистили.

Дрожа от ужаса, я вернулся в монастырь и только позже понял, что так готовилось место для гетто. У меня была связь с городом. Наши девушки, Витка и Хайка Гроссман, были «связными» в те дни, когда возникла наша подпольная организация. И они рассказали нам о создании гетто, описали эти сцены. Долгими ночами я лежал в монастыре и представлял себя в этой толпе. Я бы шел? Или я бы сбежал? Оставил бы я мать?.. Я не находил себе места. Может быть, тогда зародился мой круз. Именно поэтому я и сегодня так хорошо помню эти детали: я там не был.

Судьба Виленского гетто была туманной, совершенно неясной, не похожей ни на что. Это отличалось от ситуации с другими гетто, в Польше, о которых мы слышали еще до оккупации Вильнюса. Все беды обрушились одновременно. Акции начались вдруг, неожиданно, интенсивно.

Речь идет о людях, а не о датах или идеях. А люди, попав в гетто, стали заниматься решением немедленных, простых жизненных задач. Они не думали о немцах, а думали, где можно справить нужду. Ведь их заселили в помещения, в десять раз меньшие необходимых. Там надо было устроить жилье совместно с незнакомыми людьми, приготовить пяти семьям на одной плите первый суп. Я видел потом в гетто огромные очереди в уборные. Где взять еду, как пронести в гетто еду?

И надо всем этим — неопределенность. Немцы организовали два гетто, одно подле другого. Было совершенно непонятно — зачем. Простая логика подсказывала, что, если есть два гетто, значит, одно лучше другого. Одно — рай, другое — ад. Но какое из них что, неизвестно.

«Где наши братья из второго гетто?»

Однако посреди неопределенности постепенно что‑то стало проясняться. «Малое гетто» вскоре было ликвидировано, людей оттуда увезли. Кроме того, часть людей все время куда‑то увозили. Акция за акцией. Сначала тех, кто не владеет ремеслом, потом стариков. Куда их увозят — неизвестно. Но куда‑то, где хуже, чем здесь.

Были вспышки паники, но недолгие. Акция, новый приказ — и люди куда‑то панически бегут. Но немцы сделали все, чтобы паники не было. Им нужен был порядок. И они разработали систему с первого же дня существования гетто: систему убийств. И главным символом этой системы был «шайн», удостоверение. Удостоверениями отделяли ремесленников от не владеющих ремеслами, молодых от стариков, семейных от холостых. Задачей было разделить людей. Нет общей судьбы — часть такая, часть сякая, часть останется здесь, часть куда‑то переедет. Те бедолаги, кому не достался хороший шайн, пытались спрятаться, или раздобыть его, или подделать. А обладатели хороших шайнов на тот момент были счастливы и спокойны — они считали, что спаслись. Они добивались этого не посредством военной администрации, а через еврейский совет.

«Где они, евреи Судного дня?»

Кем быть полезнее? Инженером, адвокатом или трубочистом?

Самый лучший шайн — желтый. Его выдавали «специалистам». То есть рабочей силе, необходимой немецким предприятиям и вермахту.

Система. Немцы понимали, что «специалисты» будут беспокоиться за судьбу близких. Что будет с женой, ребенком? Чтобы пресечь панику, они выдали какое‑то количество синих шайнов для членов семей обладателей желтых шайнов. А для родителей, например, выдавали розовые шайны. При первой же акции хватали именно их, но пока люди были спокойны. Это только принудительный труд, рабочая сила, «продуктивные» им нужны. А кто же «непродуктивный»? «Продуктивные» — это сотрудники юденрата, еврейские полицейские и тому подобные. Начался протекционизм. Они понимали, что за желтые шайны и синие для членов семей евреи будут бороться друг с другом. Ведь это на какое‑то время были удостоверения на право жить.

Эти сцены выжившие не забудут никогда: на улице, во время селекции… Не все в семье получили шайны: работающий мужчина и его жена получили, а на детей раздобыть не смогли. Старший сын получил, а жена нет. И их начинают разделять. По мановению руки гестаповца жену уводят от мужа. Бывало, что муж шел вместе с ней в ту сторону, «плохую», не желая с ней расстаться. Случалось, что жену уводили, а муж оставался стоять, оцепеневший, никак не реагируя, полностью утратив самоконтроль. Они смотрели друг на друга с разных сторон улицы и знали, что больше никогда не встретятся.

Я видел акцию один раз. Хватали обладателей розовых шайнов. Когда акция только началась — паника. Все куда‑то бегут. Но когда их уже собрали на улице — тишина, обреченность. Те, у кого с документами все в порядке, тихо наблюдают. Те, у кого нет, — потрясены. Тишина. В сущности, один большой паралич.

Вскоре после первой селекции, когда увезли тех, у кого были белые шайны или не было никаких, и в гетто остались обладатели желтых шайнов и члены их семей, прошла новая акция, и взяли тех, у кого были розовые. И опять все стало непонятно.

И вот, селекция за селекцией, наступило затишье. Те, кого нет, тех нет. А что думают оставшиеся? Они потрясены, они горюют, скорбят по близким и друзьям, которые исчезли. Но жизнь продолжается. Что их ждет? Жизнь или опять селекция? Немцы заверяют, что больше не будет акций, еврейская администрация заверяет, что больше не будет акций. Логика обещаний была в том, что оставшиеся нужны для производственных нужд вермахта.

Уже к ноябрю бо́льшая часть виленских евреев была не в гетто. Из 70 тыс. осталось около 25.

«Понары — это смерть!»

К тому времени я пришел к выводу, что все это — смерть и что мы должны начать сопротивляться.

Задолго до этого, еще до создания гетто, среди евреев стало шелестеть слово «Понары». Не знаю, многие ли евреи бывали в Понарах до войны. Это был красивый маленький поселок под Вильнюсом. Первый раз, услышав это название, я по ассоциации вспомнил слово «пикник», потому что мы выезжали туда с воспитанниками на пикники.

Оттуда стали приходить сведения от местных жителей, что в округе слышны выстрелы, что ни в коем случае нельзя туда попадать.

Когда ликвидировали малое гетто, стали распространяться — а точнее, стали распространять намеренно — слухи о существовании третьего гетто, в Понарах. Это гетто гораздо хуже нашего, что‑то вроде рабочего лагеря, из которого нельзя выходить. Там очень плохо, люди голодают, там стреляют. Но там живут люди. Как можно было себе представить, что 40 тыс. человек просто больше нет?.. Они в Понарах, в гетто. Плохом, но гетто.

В Виленском гетто была больница. В ней работали святые люди, чьей главной задачей было скрывать от немцев случаи эпидемий. Немцы испытывали ужас перед тифом, и если бы они узнали о случаях заболевания тифом, они бы сразу уничтожили гетто. А такие случаи были. И врачи ухитрялись их скрывать.

Однажды наш связной, работавший в этой больнице, сказал, что у них лежит раненая девочка, которая обязательно хочет со мной поговорить. Я встретился с этой девочкой. Ей было лет 11, она была в Понарах. И это было первое свидетельство от первого лица о том, что происходит в Понарах. Ее расстреливали вместе со всеми, но она, раненая, упала в ров и ночью оттуда выбралась, дошла до деревни, а оттуда в гетто в городе.

Из ее рассказа картина предстала очевидной. Она не видела в Понарах бараков, улиц. Только рвы. Всех, привезенных с ней, расстреляли. Она не знает, что происходило до этого, что после, но вся их партия, без селекции, была расстреляна.

Вскоре я встретил еще одну женщину, постарше, тоже пережившую Понары. Она рассказала мне о судьбе одной моей воспитанницы. В тот раз были только женщины. Их привезли, и они кого‑то долго ждали. По всей видимости, Вайса, начальника гестапо. Когда он прибыл, им всем велели раздеться и построиться. Они выполнили приказ. 119 женщин. Перед собой они увидели яму, похожую на противотанковый ров. Дрожа от страха и холода, они стояли в строю. Появилась луна. И Вайс, осматривая этот строй раздетых женщин, остановил свой взгляд на девушке посредине. Невероятная красавица, это была моя ученица. Он улыбнулся и сказал ей: «Выйди из строя». Она не сдвинулась с места. Тогда он сказал ей: «Смотри, какая красивая сегодня луна. И ты так прекрасна! Ты не хочешь жить?» Она прошептала, что хочет. «Я дарю тебе жизнь. Иди. Но при условии, что ты не обернешься». Она продолжала стоять, и женщины стали подталкивать ее. Она вышла из строя, прошла несколько шагов. Немец вытащил пистолет, выстрелил ей в спину, и она упала. Литовцы расхохотались и открыли огонь по всем остальным. Женщина, которая рассказала, тоже упала, а потом выползла изо рва и добралась до гетто.

Эти свидетельства передавались тайно. Слышавшие и верили, и не верили. Слухи было не остановить, и все больше людей узнавали, что такое Понары.

В конце ноября — начале декабря 1941 года я все еще прятался в монастыре. Я бывал в гетто. Там у нас иногда назначались встречи. Но в конце концов я решил оставить монастырь и перебраться в гетто. В воскресенье, когда ксендз пришел на воскресную мессу, я обратился к нему с особенной просьбой: поспрашивать у крестьян, жителей поселков вокруг Понар, видели ли они колонны евреев, которых уводят из Понар. Отправляли ли каких‑то евреев куда‑то в эшелонах? Есть ли какая‑то торговля с людьми в Понарах? Ведь если там гетто и кто‑то жив, должен же кто‑то менять вещи на еду, картошку, что‑нибудь — как в других гетто. Позже он ответил мне на эти три вопроса.

«Колеблющиеся, отбросьте сомнения!»

Вот тогда я написал свой круз. Это воззвание задает вопросы евреям, а в основном еврейской молодежи в гетто. Оно призывает перестать жить иллюзиями. Я долгими ночами думал об этом и пришел к выводу, что главный враг не юденрат, не еврейская полиция, не литовцы, и даже не немцы, а иллюзии. Между нами и правдой стеной встала иллюзия, которую можно разрушить только силой ожесточенного сердца.

На воззвании стоит дата: 1 января 1942 года. Я помню, что написал его в монастыре, во второй половине декабря 1941‑го.

Первое, что мне важно было донести, — это опасность иллюзий. Иллюзии естественны, так устроен человек. Но здесь, в гетто, иллюзии поддерживались целенаправленно — немцами, литовцами, еврейской администрацией, — чтобы перед тысячами узников не предстала ясная истина в виде смерти. Я был одним из них, и я не считал людей гетто идиотами, которые не чувствуют очевидной опасности. Они знали о существовании Понар, слышали слухи. У каждого внутри были вопросы, и надо было только набраться духа задать их громко и ясно. Поэтому круз задает вопросы. Не пытайся увильнуть от этих вопросов.

Где они, те сотни мужчин, которые были уведены литовцами на работы?

Где они, те голые женщины и дети, которых увезли от нас в ту страшную ночь провокации?

Где они, евреи Судного дня?

Где наши братья из второго гетто?

Эти вопросы задавал себе внутри каждый. И я тоже.

Но круз дает жестокий ответ: они все лежат в Понарах. Понары — не гетто, не лагерь. Понары — смерть.

До этого места воззвание говорит о том, что, я уверен, чувствовал каждый. Просто надо было набраться сил это произнести. Но для того чтобы выйти из оцепенения, надо предложить выход. Что делать? И воззвание отвечает на этот вопрос.

«Не пойдем как овцы на убой!»

Когда 1 января я принес воззвание в гетто и его зачитали перед активистами — я бы назвал их элитой — молодежи гетто, а потом перед более широкой группой людей, первая часть не вызвала никаких вопросов. Все были согласны, что Понары — это кладбище виленского еврейства. Все, кто не здесь, лежат там. Вторую часть молодежь — со всей страстью юности — тоже восприняла с полным согласием: надо сопротивляться.

Но в воззвании есть высказывание, которое вызвало вопросы даже у близких мне людей. «Гитлер стремится уничтожить всех евреев Европы. Евреи Литвы должны, по его замыслу, стать первыми в очереди». Даже мои будущие соратники по борьбе не были уверены в смысле происходящего. Да, в Понарах убивают, но зачем? Кто‑то считал это местью за сотрудничество с Советами. Кто‑то считал это личным садизмом оккупационных властей Вильнюса, Литвы или Остланда. Другие считали это результатом массовой коллаборации литовцев и украинцев с оккупантами. В те же дни к нам пришла участница подполья из Варшавского гетто и рассказала, что там всё иначе: там гетто существует уже два года, там полмиллиона евреев, есть голод, болезни, есть попытки бороться с голодом, но главное — нет массовых убийств. А еще ближе к нам было гетто в Белостоке, и наш человек принес оттуда вести о том, что там тоже не убивают, что евреи там уверены в своей нужности Рейху и потрясены событиями в Вильно.

Поэтому нам так был необходим этот вывод. Да, соглашались многие, что‑то надо делать. Но что? Может быть, надо бежать из Вильно в те места, где не убивают. Например, в Белосток. И там плохо, но мы молоды и выдержим. Пусть это была авангардная, сионистская молодежь, но в этом заключался тысячелетний опыт еврейской истории. Еврей всегда знал, что ответ на преследования — побег. Никогда раньше не было такого, чтобы преследуемый еврей не мог взять свой посох и бежать в другую страну.

Но я не мог принять той мысли, что происходящее в Вильно касается только Вильно, не мог понять логику этого. Я не мог себе представить, что немцы могут устроить такое только в качестве мести за сотрудничество с Советами. И я вспомнил, что еще перед оккупацией прочитал «Mein Kampf», и понял, что написанное там — это план, и этот план сейчас приводится в действие. Зная, что у Гитлера есть такой план, говорил я своим друзьям, нельзя думать, что дело в Вайсе или в том или ином гауляйтере. Это сатанинский план. Поэтому никакая лояльность, никакие попытки договориться не помогут. Вывод: первый раз в еврейской истории побег не поможет. Бежать некуда! Ни в географическом смысле, ни в духовном. Раньше еврей мог либо бежать географически в другую страну, либо духовно — сменить веру, принять христианство. Многие так и поступали. До Гитлера преследования были направлены против еврейской веры, а не еврейской нации. Поэтому надо принимать решение, как вести себя в этой новой ситуации отсутствия выбора.

«Лучше пасть в бою»

Круз — это не призыв на баррикады в обычном смысле. Он пессимистичен, он говорит об отсутствии альтернативы, и поэтому его так тяжело было принять.

Сионистская молодежь считала себя авангардом еврейского народа: за нами пойдут другие, мы не над ними, но впереди них. Решив, что мы будем сопротивляться — и это был один из самых светлых моментов оккупации, — парни и девушки, бывшие в укрытиях, кто‑то с арийскими документами или, как мы, в монастыре, чувствовавшие себя в относительной безопасности, все до одного вышли из своих укрытий, чтобы присоединиться к сопротивлению в гетто.

Мог ли я написать это воззвание, если бы жил в гетто, а не в укрытии? Я часто об этом думал после войны. Наверное, это была одна из причин появления первого воззвания в гетто Европы: чтобы увидеть всю картину происходившей катастрофы, нужна была перспектива. У меня не было перспективы времени, но была перспектива места, дистанция. Я не был частью постоянного цикла событий во время акций. Но, с другой стороны, у меня была глубокая связь с происходящим — душевная, интеллектуальная и общественная. И это напряжение между моим одиночеством в монастыре и бурными событиями в гетто, постоянная тревога за то, что там происходит, и зажгло этот огонь.

Кроме того, чувство вины. Я считаю, что культура начинается с чувства вины. Начало культуры — это Каин. Каина не казнили, ему выпало жить с чувством вины. С этого момента начинается мировая культура. Я и сейчас на вопрос, доколе Германии раскаиваться, отвечаю: ровно столько, сколько Германия хочет принадлежать культуре человечества. В тот момент, когда немец перестанет быть человеком культуры, он перестанет чувствовать вину.

Я в монастыре не был Каином, я был Авелем, но все равно я чувствовал вину: за то, что я не был рядом, когда моих родных вели на смерть. Мне это не давало заснуть.

Еще одна неотъемлемая часть культуры человека — это непреклонность. И странное чувство вины, при этом жертвы, а не палача, вместе со стремлением к непреклонности и привело к написанию этого воззвания.

У нас не было ни одного пистолета. Было непонятно, где раздобыть оружие. Но я был не один. Я знал, что в гетто остались верные люди, способные сопротивляться. Тысячи уже были убиты, но кто‑то остался. Многие стояли на пороге этих выводов, надо было только поднести спичку — и я поднес.

Мы не испытывали иллюзий по поводу результатов сопротивления. Я не припомню, чтобы мы использовали понятие «жест». Мы должны были совершить акт самоуважения, акт жизни свободного человека. Мы не хотели быть убитыми у понарского рва, мы хотели смотреть смерти в лицо.

С первых же дней мы не верили, что массы пойдут за нами. Неорганизованные тысячи людей, напуганные и дезориентированные, всегда будут пытаться искать лазейки. Мы хотели навязать людям понимание, что выхода нет, потому что мы верили, что его нет. Понятно, что, как только мы откроем огонь, сгорит все гетто, как это потом случилось в Варшаве.

Мы и потом понимали, что это была война отчаяния, отчаяния приговоренных. Но я знал, и сейчас знаю, что организованное сопротивление дает шанс на чье‑то спасение — не всех, но кого‑нибудь, на спасение гораздо большего числа людей, чем может дать отсутствие сопротивления.

После больших селекций 1941 года, в начале 1942‑го, к удивлению многих, акции прекратились. Наступил период, который в гетто называли «стабилизацией». Оставшиеся в гетто десятки тысяч людей хотели верить в лучшее. Раны стали затягиваться. Может, немцы правду говорят? Слова главы юденрата стали вызывать больше доверия. Если евреи будут хорошо работать, их не тронут. Да, мы принесли в жертву Молоху огромные жертвы, но теперь мы спасемся.

Первоочередной задачей было объединить всех, кто готов бороться. Переступить через идеологические и политические разногласия, существовавшие до гетто. Мы, конечно, не могли, выйдя на улицу, зазывать: «Подполье! Кому в подполье?» Надо было идти к знакомым, которые являлись центральными фигурами в еврейских организациях до войны, в первую очередь в молодежных сионистских организациях. Призыв исходил от моей организации, социалистической «Шомер а‑цаир», но постепенно мы расширили круг, наладили контакты с ревизионистами, коммунистами, бундистами, несоциалистической «А‑ноар а‑циони», аполитичным «Гехалуцем». Собрать все силы — была наша задача. Создать организацию, без организации ничего невозможно сделать.

«Как свободные люди»

Те, кто стал ядром подполья, переехали из своих жилищ на общую квартиру, «кибуц». Прежде всего для того, чтобы можно было открыто разговаривать. Во‑вторых, чтобы не зависеть от материальных нужд в гетто. Поразительным было то, что в этих немыслимых условиях — нечего есть, нет одежды, на стенах в «кибуце» лежал снег — эти нужды для членов подполья были вторичными, на первом месте был дух. В тот момент, когда мы воспрянули духом, жизнь совершенно изменилась. В комнате постоянно жили 15‑16 человек, но это место служило еще и штабом, куда постоянно стекались люди, кто‑то оставался после сходки на ночь. Я думаю, мы были единственной частью гетто, которая делилась куском хлеба или гнилой картофелиной не с родственниками, а друг с другом. Вся коммуна питалась вместе. Я думаю, восстание началось именно с этого: с момента, когда люди стали делиться друг с другом куском хлеба. Немцы сделали все, чтобы мы перестали быть людьми, чтобы никто не думал о ближнем, чтобы каждый был сам за себя. Поэтому создание ситуации, в которой люди думают о других, — уже начало бунта.

Члены коммуны выходили на работу по очереди. Руководя организацией, я ни разу не вышел. До сих пор не знаю, что было бы со мной, если бы мне пришлось работать у немцев и немец отвесил бы мне затрещину.

У нас была связь с «арийской стороной» — кругом либеральных литовцев. Таких было очень мало. Огромное количество литовцев сотрудничали с немцами — как те, кто шел добровольцем в расстрельные команды, так и интеллигенция. Сегодня трудно себе представить, насколько масштабным было участие литовской интеллигенции в чудовищной антисемитской кампании времен гетто. Именно поэтому я вспоминаю тех немногих, кто хотел нам помочь, с таким уважением. Поразительным, однако, было то, что они подразумевали под помощью евреям гетто. Они предлагали найти убежище вне Вильнюса, где могут спрятаться уважаемые люди из гетто: мы дадим им список «уважаемых людей» — писателей, людей искусства, политиков, — и они их спасут. Элиту, которую надо сохранить для истории. И они были потрясены, и так нас до конца и не поняли, когда мы ответили отказом. Дело в том, что я и сегодня считаю сопротивление в гетто беспрецедентным, не имеющим аналогов в истории человечества. Наши цели не были подобны целям любого другого сопротивления, в том числе целям сопротивления нацистской оккупации в Европе. Именно эта история отражает наши взгляды и наш путь. Нашим литовским друзьям на их недоумение я ответил: «Господа, вы нам предлагаете, в сущности, сделать то самое, против чего мы восстаем: собственной рукой, на бумаге, провести селекцию, пусть и позитивную. Выбрать 20‑30 человек, достойных остаться в живых. А жить достойны все!» Понять это не так просто. Даже среди нас были те, кто не считал это правильным решением. Вы против спасения? Вы не видите смысла в спасении одного человека? Конечно, видим. Если еще один еврей найдет убежище в подвале или на чердаке литовца или русского — конечно! Но, создав организацию сопротивления, мы уже стали обществом. И мы отвечали перед обществом. Общество не может заниматься селекцией. Не среди наших бойцов, но среди преданных нам людей постарше кто‑то говорил: «Постойте, не торопитесь с отказом. Оставьте это в качестве запасного варианта на случай опасности. Может, тогда вам понадобится это убежище!» Но в тот момент, когда мы согласились бы с этими доводами, вся наша борьба потеряла бы свой главный, моральный смысл. Борьба не за личное выживание — мое, твое или его, — а борьба с врагом, борьба за национальную честь. Мы не считали, что еврейский народ исчезнет. Евреи Европы будут уничтожены — но еврейский народ сохранится. И наша борьба в это страшное время должна остаться заветом будущим поколениям. Надо было начинать раньше! Если бы евреи сразу поняли, что их ждет, еще до гетто, если бы объединились, результаты были бы другими. Это, конечно, касается не только евреев. Мы опоздали. Не ждать, когда тебя придут убивать, — вот в чем был наш завет. Нашу пассивную смерть завтра могут забыть, но сопротивление останется в памяти.

Это случилось уже в период «стабилизации». Группа из 300 женщин возвращалась из рабочего лагеря. И по дороге их развернули, сказали идти в другую сторону. Так как это было непривычно — не селекция в гетто, с проверкой шайнов, — они поступили так, как люди должны себя вести: они отказались. Сели на землю и не пошли. И случилось невероятное: гестаповцы отступили — вместо того, чтобы отправить в Понары, их вернули в гетто. Такие эпизоды случались потом не раз.

Это зажгло у меня в голове красную лампочку: если оказывать хоть какое‑то сопротивление, им труднее будет выполнить свой план.

Почему немцы не расстреливают прямо в гетто? Зачем им везти людей в Понары, скрывать массовые казни? Потому что так легче все организовать. Им надо, чтобы все прошло тайно. Так не позволим им провернуть это тихо!

Одного отчаяния мало, нужна цель. Физическая — спасти как можно больше людей, и метафизическая — оставить след.

Мы старались собираться на встречи шабата и праздников. Мы были нерелигиозны, как же мы отмечали эти даты? Мы искали в них то, что соответствует нашему духу. Еврейская традиция — это океан. В нем можно найти всё: средневековые общины покончивших собой, тех, кто выбрал принесение себя в жертву способом сопротивления, еврейскую самооборону в России, Гирша Леккерта, взошедшего на виселицу за покушение на виленского губернатора‑садиста, героизм Иосифа Трумпельдора, с которым мы чувствовали связь, — еврейская традиция бездонна. И мы на этих встречах искали вехи еврейской истории, которые могли бы поддержать наш дух — от Хасмонеев и Масады до Трумпельдора. Но самое главное, краеугольный камень иудаизма — святость жизни. Когда наши предки во времена Крестовых походов предпочитали смерть отказу от своей веры — это был выбор. Выбор святости жизни. Потому что противоположность святости жизни — не убийство, а пренебрежение, профанация святого смысла жизни. Не тела, не существования, а жизни.

Самым страшным в этой чудовищной трагедии гетто были не Понары. И в Аушвице не газовые камеры — вся катастрофа. А то, что было до. В прошлом, когда гайдамаки нападали на местечко, вырезали и убивали, это было ужасно, но это не самое ужасное. Самым ужасным в гетто было ежедневное унижение. Унижением было не то, что надо снять шапку перед немцем, не то, что надо носить желтую лату. Вернее, не это главное. Многим, наверное, было стыдно, когда поляки, литовцы или украинцы насмехались над евреями, говорили, что они беззащитны, что прячутся, как крысы по норам, — мы это слышали ежедневно. Но меня это не волновало, не в этом унижение. Самым ужасным для меня и для любого, кто набирался мужества смотреть правде в глаза, было понимать, что любой обитатель гетто сегодня жив за счет другого еврея, который не прошел селекцию вчера. И это — главная пропасть между нами и юденратом. Я им не судья — Генса больше нет, и остальных тоже, поэтому я говорю о взглядах, а не о людях. Я не хочу жить, потому что другие умирают, я не буду составлять списки!

Да, это была война отчаяния. Но в тот момент, когда мы решили сопротивляться, мы превратились в единственных обитателей гетто, которые почувствовали себя свободными людьми.

Клод Ланцман: «У меня не было времени испытывать отвращение к нацистам»

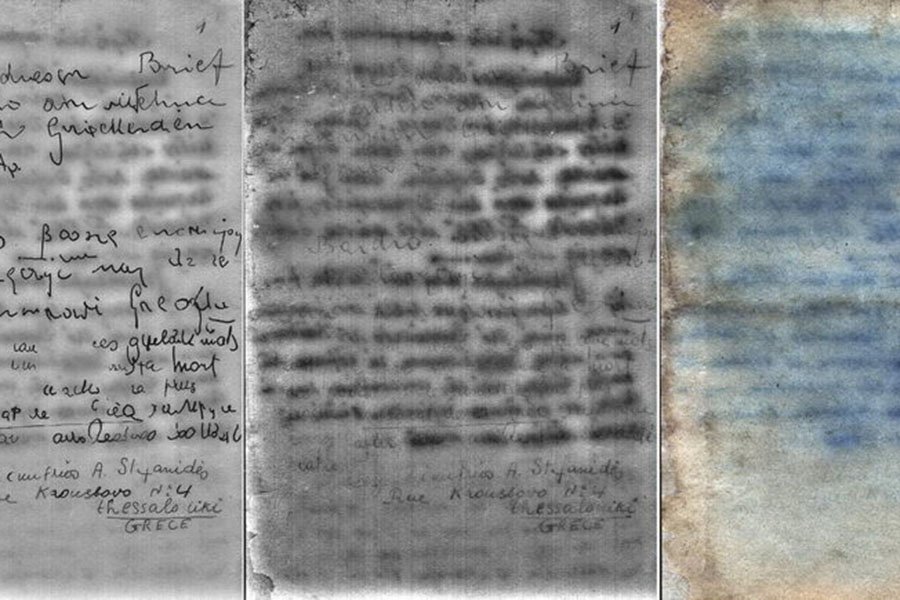

Прожить непрожитое и прочесть непрочитанное: Марсель Наджари и его рукописи