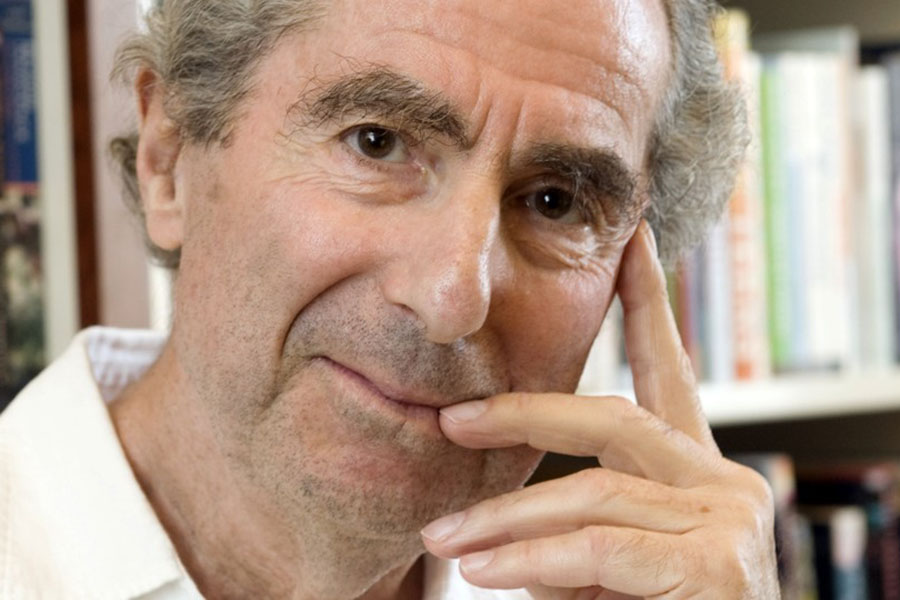

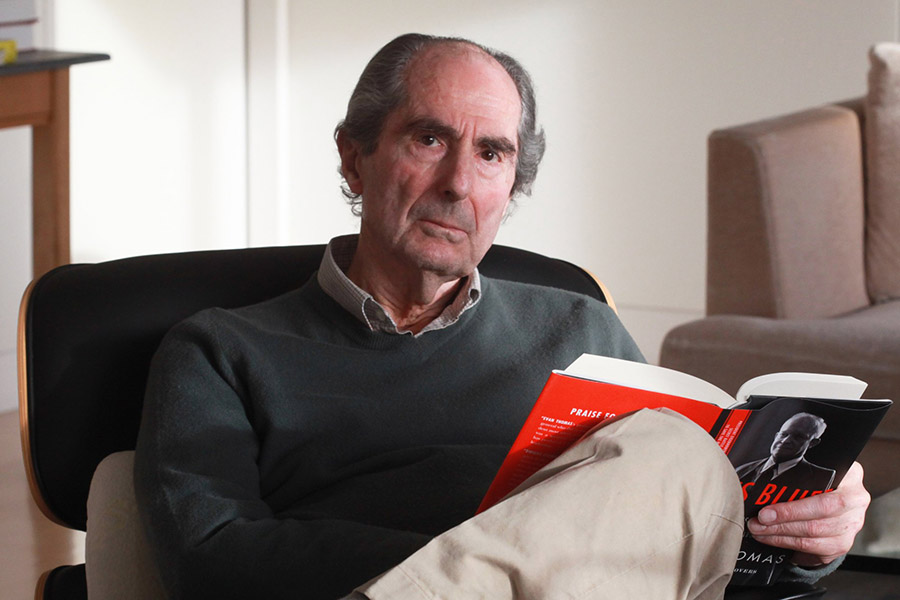

В некрологе «Нью‑Йорк таймс» сказано, что Филип Рот возвышался, как башня; что ж, он был бы не против этого сравнения, вот только рецензии слишком часто создавали впечатление, что Филип Рот жил в собственноручно возведенной башне — этакий надменный одиночка, сторонившийся людей, снедаемый тем, что Генри Джеймс нарек безумием искусства — и чем‑то походил на Э. И. Лоноффа из своего романа «Литературный негр», человека, невыносимого даже для собственной жены, растерявшего друзей из‑за того, что неотвратимо посматривал на них свысока. Что ж, в Коннектикуте, где он жил месяцами, Филип действительно был один, а в интервью и публичных выступлениях, возможно, даже создавал себе репутацию гордеца — таким способом ограждал себя от чрезмерной славы, злобы и сентиментальности. Детей у него не было. Ограждал он от чужих вторжений и свой простор для работы — свои устремления в культуре. Эти устремления он развивал в Чикагском университете, учась в аспирантуре. В 2006 году он сказал в радиоинтервью Кристоферу Лайдону, что всегда полагал: «Матч “Чикагского университета” с “Общественной культурой” завершится со счетом 22:7». Он добавил, что теперь‑то не столь наивен, но хочет продолжить свою работу.

Однако его друзья (а их было немало, и женщин среди них было много) считали этот портрет Филипа‑нелюдима всего лишь очередным ошибочным выводом, таким же поспешным умозаключением «общественной культуры», как во многом и его предполагаемое женоненавистничество (миф о последнем, по‑видимому, ввел в заблуждение Нобелевский комитет). Если вообще можно утверждать, что у Филипа Рота как писателя была коронная тема, то она такова: «Что происходит, когда тебе разонравился любимый человек, будь то отец или мать, жена, сын, любовница, еврей, читатель, друг». Чтобы истории сорта тех, которые описывает Рот, выглядели правдивыми (и мучительными), нужно, чтобы чистосердечие рассказчика было осязаемым, а риск душераздирающей тоски — неотвратимым. Филип делал свою работу, а его друзья полагали, что своим успехом он, самое очевидное, обязан собственному незащищенному, ранимому сердцу. У писателя должен быть голос, говорит Лонофф Натану Цукерману, голос, «который начинается примерно в коленках, с их тыльной стороны, и взлетает высоко‑высоко над головой». Голос Филипа обвораживал вас своей нестандартной теплотой. Друзей он тоже обвораживал.

При моей первой встрече с ним, в его манхэттенской квартире, в сентябре 1974 года (и, так уж вышло, спустя пару дней после того, как двоих моих любимых родственников убили террористы), он приготовил нам яичницу‑болтунью и ласково склонил меня рассказать историю моей жизни, а я впервые сообразил, что у меня вообще может быть история моей жизни. И его великодушие, окрепнув, переросло в преданность. Если ты переживал кризис — особенно в супружеской жизни, вызывавший особую боль, он несколько месяцев окружал тебя вниманием. И ничего за тобой не конспектировал. Говорил мне, что в этот момент моя работа — это «чувствовать». С такой преданностью он относился ко многим людям. Филип сделался фактическим дедушкой для детей одной бывшей любовницы, а она сама — его близкой приятельницей; он обожал и воодушевлял этих детей, их рисунки висели у него на холодильнике. Он также стал ментором для молодой женщины, которая работала у него кухаркой, проходил вместе с ней программу колледжа. («Берни, объясни Кэтрин учение Ницше»).

Другими словами, делать свою работу означало «не отгораживаться от любви». Любовь, как и обида, — это же интересно. Черпать из любви лучшее, что в ней есть, — привилегия, как ни странно. И преданность — тоже привилегия, и быть преданным — это хорошо, преданность родителей Рота своим детям тоже была хорошим качеством. И Эрос, двигатель амбиций, — это тоже хорошее свойство, только научись не обжигаться. Религию Филип ненавидел, но в его работе была несомненная душевность, при бытовом общении вселявшая спонтанное чувство товарищества. Несколько лет назад, после операции на сердце, он впервые осмелился выйти прогуляться из своей квартиры на Семьдесят девятой улице. Робко вышел из подъезда, ступил на тротуар, взял меня под руку, через каждые пятьдесят футов останавливался отдышаться, внезапно стал что‑то шептать о страхе перед забвением; и все же, когда он присел передохнуть на скамейку на углу, я осознал, что у этой прогулки на самом деле есть пункт назначения — букинистический развал в середине квартала. Продавец не стал суетиться вокруг Филипа, а спокойно выложил перед ним свой очередной улов изданий его книг в твердых переплетах, а Рот, с усердием мелкого клерка, взялся ставить на них автографы, тем самым повышая их цену.

Он разыгрывал юмористические сценки — изображал мистера Кицеля из «Шоу Джека Бенни» («Аллё, мистел Бэнньи!” или гангстера из “Крестного отца” (“Вот и ты, великан!”) — и обожал, когда этим занимались его друзья, дегустировал, как девочка в доме трех медведей: эта каша слишком холодная, эта каша слишком горячая… Однажды вечером он позвонил мне и стал перечислять новооткрытые хиты еврейского кантри. Под первым номером шла песня «Когда она второй раз сказала “Шалом”, я понял — это значит “Прощай”». Но его талант актера и пародиста не означал, как предполагали некоторые, что в нем погиб стендап‑комик. Составной частью его работы была моральная серьезность, присущая ироничной отрешенности, — сострадание к чужим невзгодам, а не циничный взгляд на них. Этот комик не стоял на сцене перед зрителями, а присаживался рядом с ними. «Когда понимаешь, что курс психоанализа закончен? — спросил он меня лет двадцать пять назад. И сам же ответил: — Когда лежишь на кушетке и говоришь: “А‑а, опять эта самая печалька, а теперь подступает вон та печалька”». Тело — это тоже было уморительно смешно. «Помнишь, как в детстве ты бурил воду в унитазе, когда ссал?» Он уверял меня, что его сердцу принадлежит мировой рекорд по количеству стентов — «теперь принадлежит, после смерти того дядьки из Ванкувера», а его позвоночник оперировали столько раз, что рентгеновский снимок его спины — «точь‑в‑точь улыбка старого крестьянина».

А ирония была единственной здравой реакцией на то, что слова, несмотря на все его стремление к совершенству, могли подложить ему свинью. Мы — будь мы профессионалы или любители — не можем отделаться от кое‑каких фантазий. Однажды Филип услышал по радио песню «Under My Skin» в исполнении Фрэнка Синатры. И оживился. «Use your mentality, wake up to reality!» — изводил он меня весь вечер, повторяя эту фразу снова и снова, жизнерадостно, бодро, восторгаясь как онтологической тщетностью, так и неестественной формулировкой — неуклюжей, почти невыполнимой задачей сочинителя художественных произведений, такой же, как неуклюжая, почти невыполнимая задача сделать все правильно. Формулировки из религиозных текстов он считал самыми откровенно тщетными. При Филипе нельзя было произносить слово «искупление» — он уверял, что оно образовано от «искупаться». Несколько лет назад один врач‑мормон рассуждал, что мормонизм должен вызывать у него особый интерес, так как «на небесах он воссоединится со своими родителями». «И что, надолго? — спросил Филип. — Разрешается ли на небесах звонить родителям два раза в месяц?»

Работа продолжалась даже после его ухода на покой. «В конечном счете, — сказал он мне однажды, подразумевая одного из своих кумиров, стареющего Сола Беллоу, — работа состоит в том, чтобы умереть». А подготовка к этой работе оказалась на удивление посильной. После обеда ложишься вздремнуть, «сняв носки, накрывшись одеялом». Читаешь ради удовольствия, в основном книги по американской истории. Смотришь кино, в основном на FilmStruck . Позволяешь другим умникам тебя превзойти. Забываешь анекдоты, чтобы была возможность смеяться над ними через неделю. Пишешь записки «Я вас ценю» людям, которые оценили твои произведения по достоинству. Заготавливаешь записки в адрес тех, кому, возможно, небезразлично твое наследие, например своим биографам. Ужинаешь с Беном, или с Джудит, или с кем‑нибудь еще: они для тебя — лучшая семья, о которой ты мог мечтать. Когда Филипу только что исполнилось восемьдесят, он сказал мне, лежа в постели после операции на позвоночнике: «Как‑то, в сорок лет, я закончил работу часов в десять вечера, а небо ярко светилось, кишело звездами. И я смотрел вверх целую минуту, и она была полна страха. И я сказал себе, сам себя утешая: “Погоди, об этом тебе думать не придется, пока не исполнится семьдесят пять”». Он лукаво улыбнулся: «Пять лет назад исполнилось, а я уже позабыл, о чем мне полагалось подумать».

Оригинальная публикация: How Philip Roth Saw His Job

«Лехаим» вспоминает Филипа Рота

The New York Review of Books: Соперники Рота