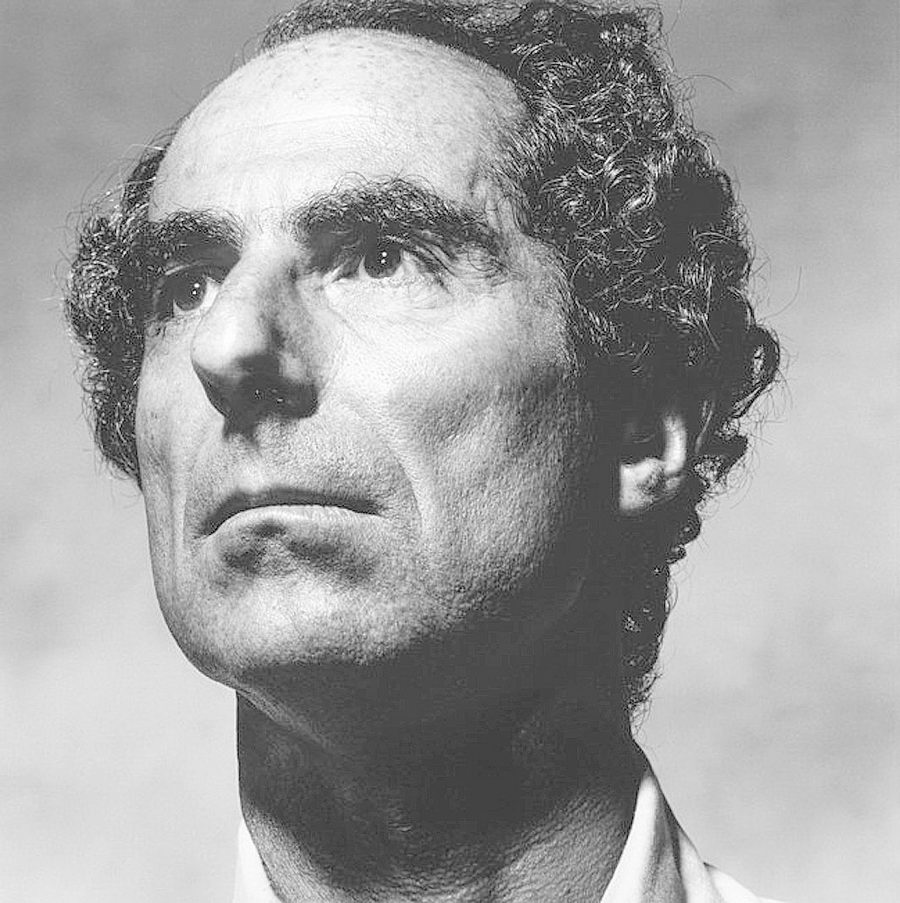

Смысл жизни в том, что она имеет свой конец. Филип Рот частенько, особенно в последние годы жизни, цитировал эту фразу, приписываемую Кафке; она невольно вспомнилась, когда стало известно, что сердце Рота не выдержало натуги. Он дожил до 85 лет, хотя не особо надеялся дотянуть хотя бы до 75. За долгую жизнь он многое перенес: полосы депрессии, операции на спине и позвоночнике, шунтирование сердца на пяти артериях, установка 16 коронарных стентов (а это, наверно, рекорд, не менее впечатляющий, чем деяния бейсболистов из Американской лиги). Когда Рот преодолел 70‑летний рубеж, он каждое утро, продирая глаза, впадал в мимолетный экстаз от изумления: «Неужели я опять выкарабкался, опять украл у судьбы еще один глоток жизни, счастья быть собой, сознательно воспринимать мир во всей его красоте и хаосе?»

Жизненная энергия Рота всегда оставалась кипучей, особенно в текстах; мощная реактивная тяга, впервые возвестившая о себе в конце 1950‑х, когда были опубликованы «Защитник веры», «Эли‑изувер» и «Прощай, Коламбус», не слабела добрых полвека, вплоть до последнего элегического описания легкоатлета в «Немезиде» — повести, завершившей его творческий путь. В интервью и публичных выступлениях Рот мог слегка важничать, добавляя к своим высказываниям англизированное «знаете ли…» Рассуждая об «аборигенном американском берсерке», он прятал эксцентричность, которая в нем тоже была, — старался дистанцироваться от безумия. Но, если с него снимали обязанность быть серьезным, он мог запросто, словно по щелчку тумблера, вновь сделаться юным остряком из Уикуахика . Он состязался с лучшими представителями американской литературы — с Мелвиллом, Джеймсом, Уортон, Хемингуэем, Фолкнером, Кэсер, Эллисоном, Беллоу, Моррисон, — но писал смешнее и раскованнее, чем любой из них. Не так давно, когда я спросил, что он думает о присуждении Нобелевской премии Бобу Дилану, он сказал: «Нормально, но, надеюсь, в следующем году ее получат “Питер, Пол и Мэри”» .

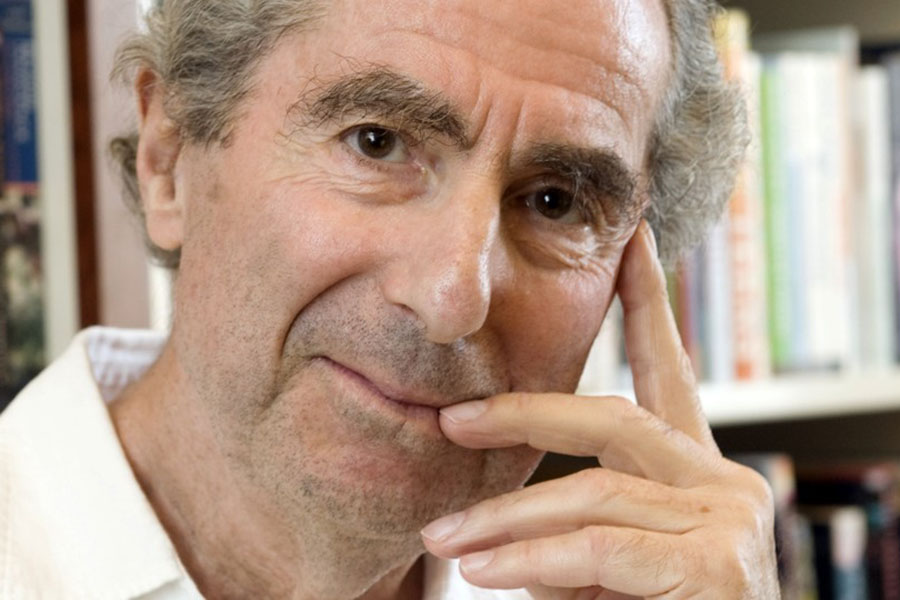

Путь большинства творческих людей описывает стандартную дугу: ученичество, пробуждение самобытности, самоповторы и, наконец, выход в тираж. Если бы творческий путь Рота достиг зенита в стандартный для писателей момент, среди его достижений все равно имелись бы «Прощай, Коламбус», «Случай Портного», «Литературный негр» и «Другая жизнь». Но позднее Рот, столкнувшись с такими кризисами, как неудачный брак и целая волна болезней, принудил себя к вдвойне более железной дисциплине и дал себе полную свободу. Сделался монахом от литературы. Живя в одиночестве в лесах, он целыми днями, а зачастую и целыми ночами корпел над одной фразой, одной страницей, «проблемой данного конкретного романа». Месяц за месяцем, работая за конторкой стоя, он исследовал глубины американской истории («Американская пастораль», «Мой муж — коммунист», «Людское клеймо», «Заговор против Америки»), а также, непременно, — все чудеса, ханжество, ошибки и странности в жизни человека, глядя в лицо неотвратимой «бойне» старения.

«Я работаю, я на дежурстве, — говорил он мне в разгаре этого творческого процесса брожения. — Я вроде врача, а мой кабинет — отделение неотложной помощи. А то, от чего нужна неотложная помощь, — я сам». Рот неотрывно отдавался своему труду. Когда друг привез ему котенка, оказалось, что Рот не в состоянии отвлекаться на то, чтобы покормить питомца и уделить ему внимание. «Пришлось попросить друга забрать котенка», — вспоминает он. Однажды я спросил у Рота, устраивал ли он себе отпуск — может быть, отдохнул недельку? «Сходил в Мет, посмотрел большую выставку, — сказал он мне. — Великолепная. На следующий день посмотрел ее снова. Отличная. Но что я должен был делать дальше — сходить туда в третий раз, что ли? И я вернулся к работе». Над столом у Рота висел маленький желтый листок — записка самому себе. «Никаких лишних усилий». Ни круглых столов, ни речей, ни поездок за счет организаторов на фестивали в Сидней или Картахену. Труд сводил его в гроб, но был для него лучшей наградой. Рот говорил, что никогда не был так счастлив, никогда не чувствовал себя таким свободным, как во время работы над самым любимым из своих романов — «Театром Шаббата».

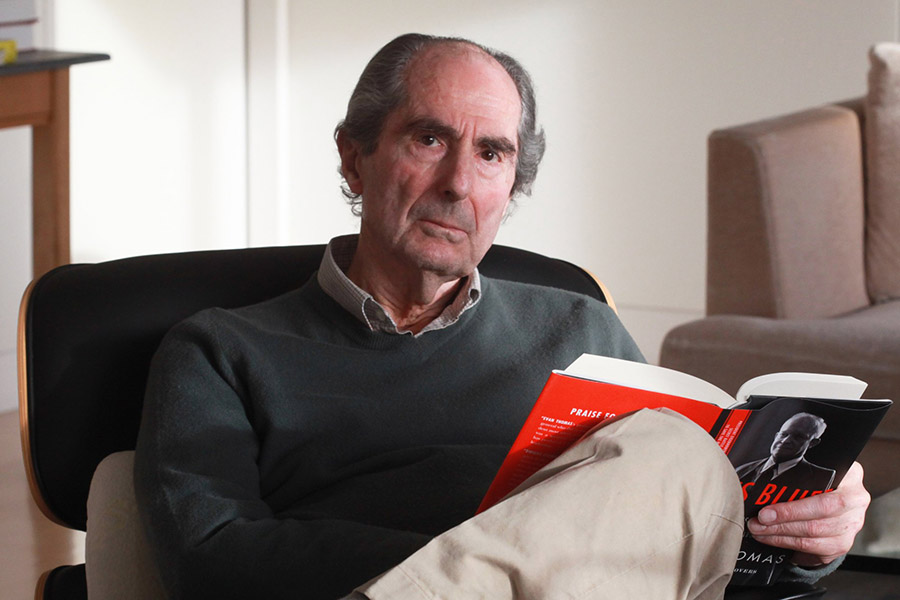

Затем, в 2010 году, в 77 лет, Рот совершил абсолютно неожиданный поступок — ушел на покой. Он обожал Сола Беллоу — и как писателя, и как человека, но полагал, что Беллоу поступил неправильно, не прекратив писать и публиковаться, когда его острый ум начал притупляться. Рот перечитал свои произведения, весь корпус, и заключил, что с него хватит. Заявил, цитируя Джо Луиса : «Я сделал то, что мог сделать, имея то, что мне было дано». И в последние восемь лет жизни Рот, живя почти безвылазно в своей нью‑йоркской квартире около Хейденовского планетария, давал себе заслуженный отдых. Проводил больше времени с друзьями, читал толстые книги по американской и европейской истории, ходил на концерты камерной музыки, смотрел матчи по бейсболу и старые фильмы. Назначил себе биографа — Блейка Бейли — и снабдил его всем необходимым для «выполнения задачи». Дух соперничества в нем давно угомонился, и Рот принялся читать и продвигать молодых писателей — Теджу Коула, Николь Краусс, Зейди Смит, Лайзу Халлидэй. А еще ждал. Свою порцию жизни он получил с добавкой. Как он выразился в «Умирающем животном»: «Ты это уже испробовал — что ж, тебе этого недостаточно?»

Оригинальная публикация: Philip Roth’s Propulsive Force

The Atlantic: Вcпоминая Филипа Рота, гиганта американской литературы

The New York Review of Books: Соперники Рота