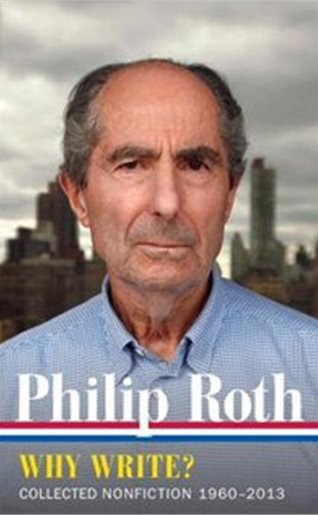

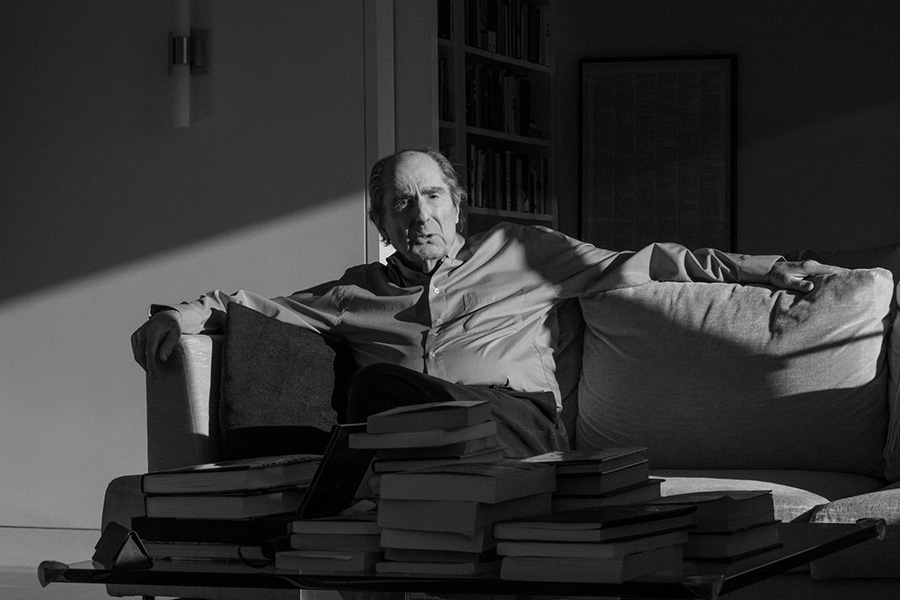

Филип Рот

Зачем писать?: Нехудожественная проза

1960–2013

Library of America, 2017. 452 c.

Зачем писать? Филип Рот ответил на этот вопрос в интервью, которое он дал в 1981 г. журналу Le Nouvel Observateur. По его словам, он пишет, «чтобы освободиться от собственного удушающе тоскливого и узкого видения жизни и погрузиться в воображаемое сочувствие продуманному и чужому образу рассказчика».

Гораздо более сложный вопрос: «Почему не писать?». Ведь именно такую позицию выбрал Рот с 2009 г. — не писать. Когда его просят объяснить, чем вызвано такое решение, он пускается в рассуждения в духе Бартлби : «У меня больше нет желания писать художественную литературу, — сообщил он одному разочарованному журналисту в 2014 г. — Что сделано, то сделано, а теперь хватит». Через месяц он объяснил свое добровольное молчание чуть подробнее в беседе с корреспондентом шведской газеты Svenska Dagbladet:

У меня возникло сильное подозрение, что лучшие свои произведения я уже написал и все новое будет хуже. К тому времени у меня уже не осталось той интеллектуальной живости, или той словесной энергии, или тех физических сил, которые требуются, чтобы на какое‑то время вступить в большой творческий бой и создать сложную структуру, необходимую для романа.

В этой реплике бросается в глаза слово «бой». Оно часто присутствует в нехудожественных текстах Рота, описывая разнообразные примеры агрессии, которую ему пришлось пережить, негативную реакцию критиков и ужас при виде белого листа, который он испытывал каждое утро. На заре своей писательской карьеры в Чикаго Рот каждое утро начинал, крича на юное лицо, глядящее на него в зеркале: «В бой! В бой!»

Уход Рота на покой показался таким внезапным именно потому, что он с таким успехом вел бой более полувека. Высочайшее качество его прозы ярко видно в этом сборнике, который служит приложением к «Полному собранию романов», опубликованному издательством Library of America в девяти томах. «Зачем писать? Нехудожественная проза 1960‑2013» — даже название здесь вымышленное, потому что три очерка относятся к 2014 г. Сборник разделен на три части: фрагменты из книги «Читая себя и других» 1975 г. (в этот сборник не вошли эссе о бейсболе, политике и литературном эротизме) и четыре ворчливых интервью восьмидесятых годов; встречи с другими писателями в восьмидесятые и девяностые; и серия очерков, интервью и речей по случаю вручения наград. В очерках встречаются яркие биографические фрагменты, например описание кафе у озера Мичиган, где Рот раз в неделю баловал себя толстым куском ростбифа в кровавом соке, или рассказ о том, как гуляя однажды утром по Праге вскоре после Бархатной революции, он встретил толпу людей, с хохотом смотрящих на огромных телевизионных экранах кадры со съезда Коммунистической партии, состоявшегося всего за несколько месяцев до того. «Я подумал, что это высочайшее предназначение смеха, — пишет Рот, — хоронить зло, высмеивая его». Ту же мысль можно найти в его романах.

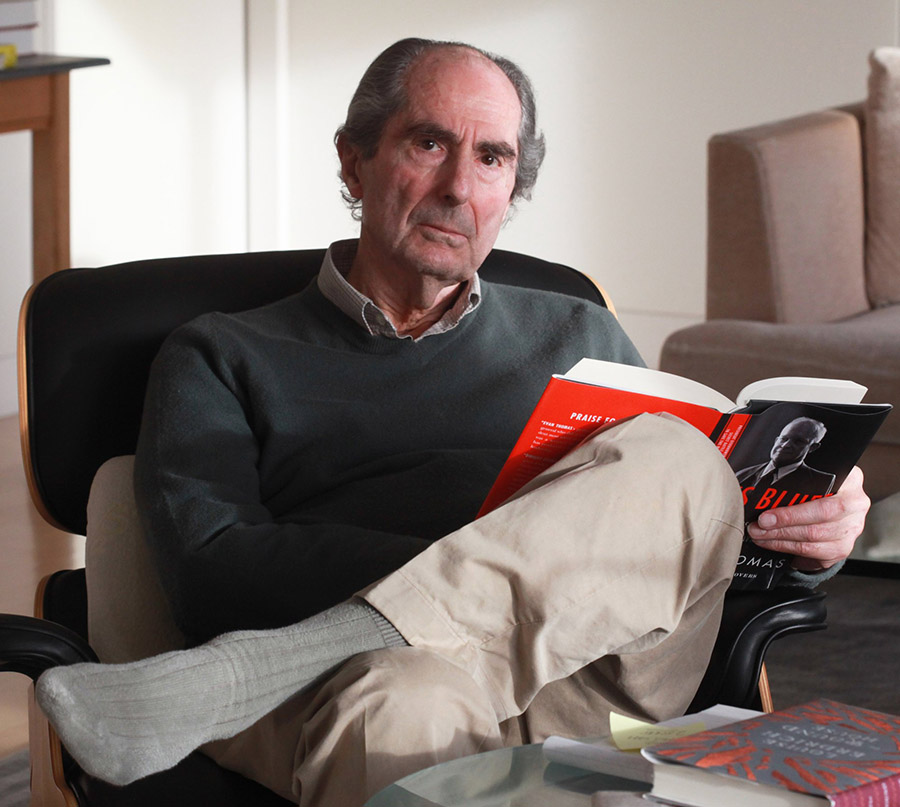

Вспоминая в одной из речей о своем детстве, Рот замечает, что «беспощадная интимность» литературы связана с «дотошной верностью вихрю мельчайших деталей, составляющих жизнь личности». Но в этой книге он почти не допускает интимности, свойственной двум его коротким мемуарам — «Факты» (1988) о становлении себя как писателя и «По наследству» (1991) о смерти отца — в этих книгах присутствуют все драматические эмоциональные нюансы, свойственные его художественной прозе. Он мучительно описывает свою взрослую жизнь как мрачную рутину профессиональных будней. (Если верить ему на слово, это плохие новости для Блейка Бэйли, который уже шесть лет занимается написанием авторизованной биографии Рота.) В интервью Джойс Кэрол Оутс 1974 г. писатель выразил мысль, к которой он возвращался многократно: «Почти всю жизнь я сижу один в комнате и пишу».

Действительно, у многих писателей, особенно таких плодовитых, как Рот — тридцать одна книга за пятьдесят один год — остается мало времени на что‑то другое, кроме как сидеть в комнате и писать. Но мало кто подвергался таким преследованиям и так страдал от расспросов, как Рот. В конце концов, Энтони Берджесса мало беспокоило, что зрители «Заводного апельсина» Стэнли Кубрика сочтут его агрессивным психопатом, а Владимир Набоков не волновался, когда читатели принимали его за насильника‑педофила. А вот Роту не нравилось, когда его принимали за Александра Портного. Его раздражает, когда его путают с Дэвидом Кипешем, Питером Тернополом и Натаном Цукерманом. Одна из главных тем этого сборника — опровержение мысли о том, что его персонажи, многие из которых заимствуют у автора внешние черты, обстоятельства жизни, а иногда даже имя, будто бы представляют собой слабо завуалированные автобиографические портреты.

«Почти все нехудожественные тексты, которые я написал, появились в ответ на провокации». Первый такой вызов исходил от еврейских читателей, оскорбленных публикацией рассказа «Защитник веры» в журнале The New Yorker в 1959 г. Известный нью‑йоркский раввин заявил, что Рот «заслужил благодарность» антисемитов, и потребовал, чтобы Антидиффамационная лига «объявила ему бойкот», в соответствии с традициями средневековой Европы. Следующие несколько лет Рот пытался защититься от обвинений, летевших ему из залов синагог, Иешивы‑университета, собраний еврейских дам, еврейских общинных центров и симпозиумов «Бней Брит».

Он занялся публичным отстаиванием своей позиции по причинам, которые сам позднее называл «идиотскими»: защитить себя и объяснить свою мысль мучимым манией преследования ассимиляторам из поколения его отца. Они клеймили его за то, что он «донес» гоям, будто бы некоторые евреи могут не быть образцами добродетели и, может быть, даже обладают человеческими качествами. «Художественную литературу пишут не для того, чтобы провозгласить принципы и постулаты, которые все разделяют», — втолковывал он своим обвинителям, но лекция по теории литературы не смягчила их сердца. Новый костер разгорелся после публикации «Прощай, Коламбус» (1959), а после безукоризненного с семитской точки зрения «Наплевательства» (1962) и начисто лишенного еврейских персонажей романа «Она была такая хорошая» (1967), «Случай Портного» (1969) был воспринят как бомба, брошенная в здание «Гиллеля». В рецензии в газете Гаарец Гершом Шолем, возможно, неосознанно почти дословно повторил филиппику раввина, прозвучавшую за десять лет до этого, назвав «Портного» «книгой, о которой молились все антисемиты».

Многие годы Рот отрицал, что написал роман из желания насолить деятелям Антидиффамационной лиги; он посвятил целый очерк «В ответ тем, кто спрашивает меня: “Как вы вообще решились написать такую книгу?”» рассказу о предыстории создания романа, неудачных набросках и отброшенных драматических приемах. Своим литературным образцом он называл Кафку. Но в интервью лондонской Sunday Times в 1984 г. он признал влияние определенных внелитературных факторов. «Мои еврейские гонители, — сказал он, — не успокоились бы, что бы я ни написал. И тогда я подумал: “Ладно, если хотите, пожалуйста”. И появился Портной, огонь из всех батарей».

К этому времени Рот, уже практически выигравший собственную культурную войну против оскорбленных раввинов и их паствы, вынужден был защищаться от обвинений в сексуальных извращениях («моей внезапной известности в качестве сексуального фрика»), женоненавистничестве и, самое неприятное, в недостатке воображения. На вопрос французского журналиста о сходстве между жизнью автора и жизнью его персонажей Рот ответил:

Мои книги вы должны читать как художественную литературу, ожидая от нее того удовольствия, которое может дать беллетристика. Мне не в чем сознаваться, и я не хочу ни перед кем сознаваться. Что касается моей собственной биографии, то у меня нет слов, чтобы описать вам, до чего она скучна. Моя автобиография почти целиком состояла бы из глав о том, как я сижу в одиночестве в комнате и смотрю на пишущую машинку.

И там же: «Разве я Лонофф? Разве я Цукерман? Разве я Портной?… Пока что мне ужасно далеко до той цельности, которая свойственна героям книг. Я все еще аморфный Рот». В интервью лондонской Sunday Times: «Вы путаете меня со всеми этими хитроумными рецензентами, которые уверены, что я единственный писатель в истории литературы, который никогда ничего не выдумывал». В 1984 г. в беседе с Ротом, опубликованной в журнале The Paris Review, Гермиона Ли отметила связь между умершими родителями в его книгах и смертью матери. Рот в ответ холодно предложил, чтобы она поговорила о кульминационной сцене смерти отца Натана Цукермана с собственным отцом автора, который к тому времени был еще жив: «Я дам вам его телефон».

Вопреки всем отрицаниям, а возможно и в силу их постоянства, иногда якобы присутствующая связь между жизнью и творчеством способствовала продажам. В 2004 г. накануне издания «Заговора против Америки», Рот опубликовал в New York Times очерк о том, что книгу нельзя рассматривать как «роман с ключом, рассказывающий о современной Америке» — это заявление гарантировало, что книгу прочтут именно таким образом. И она стала первым бестселлером за семнадцать лет. Проблема отделения вымысла от биографии пережила его литературную карьеру. В заключение интервью 2014 г. газете Svenska Dagbladet, последнего текста, вошедшего в этот сборник, Рот сам заговаривает об этом, не дождавшись интервьюера: «Если вы не возражаете, можно я воспользуюсь случаем и скажу то, что, вероятно, и так ясно [вашим] читателям?». И еще четыре абзаца он излагает, в чем заключается разница между собственными мыслями автора и мыслями его персонажей.

Рот знает, что все бесполезно. Он разделяет уверенность Эдмунда Уилсона в том, что большая часть написанного о литературе представляет собой «собрание мнений людей разной степени умственного развития, которые случайно тем или иным образом столкнулись с книгой [автора]». Зачем удостаивать звания «критики» безграмотные личные выпады? Но он ничего не может с собой поделать. В крестовом походе за собственное доброе имя никакая критика и никакой критик не останутся без внимания.

В 2012 г. Рот опубликовал в The New Yorker открытое письмо в Википедию, возражая против содержащегося в статье о романе «Людское клеймо» утверждения, будто роман «написан по мотивам биографии писателя Анатоля Броярда». Рот начинает с того, что вынужден опубликовать свою поправку в The New Yorker, потому что «администратор» Википедии настаивает на подтверждении из достоверного источника. Не вполне ясно, понимает ли Рот, что редактировать Википедию может кто угодно и что изменения могут быть внесены в любое время, поэтому фразы вроде «Википедия утверждает…» или «Википедия пишет…» не имеют смысла. Юмор ситуации — в образе литературного льва на покое, который нахмурив брови над клавиатурой, пишет несколько тысяч слов в защиту своего литературного дара от анонимных полуграмотных критиков новомодного краудсорсингового сайта: «Я целиком выдумал этого персонажа».

Выясняется, что было еще несколько пространных текстов, которые The New Yorker не напечатал, и в них Рот выступает против предлагаемой Википедией трактовки Натана Цукермана, «Операции “Шейлок”» и «Американской пасторали». Большинство его жалоб связаны с предполагаемыми биографическими параллелями. Заканчивает он цитатой из Флобера: «Все придуманное реально, вы можете быть в этом совершенно уверены… Наверное, моя бедная Бовари в это самое мгновение страдает и плачет в двадцати французских селениях одновременно».

Защищая себя, Рот защищает и литературу вообще. Хотя его лично больше всего мучит, когда биографию героя путают с биографией автора, он касается и заблуждения в отношении намерений — идеи о том, что читатели должны принимать во внимание позицию писателя по тем или иным вопросам. Излишне говорить, что Рот с удовольствием делится собственными взглядами, если его об этом попросить («последняя строка “Моей мужской правды” означает…»), но он их не навязывает. «Интеллект даже самого умного романиста часто оказывается менее внушительным или, по крайней мере, искажается в отрыве от романа, в котором он воплотился, — пишет он. — Без литературы мудрость романиста может оказаться просто болтливостью».

Сборник «Профессиональный разговор», впервые вышедший в 2001 г., посвящен серии встреч с другими писателями, отразившихся, по большей части, в расшифрованных интервью, расширенных и отредактированных обоими участниками, в стиле серии бесед, которые печатает журнал The Paris Review. Это критические статьи, оформленные в виде портретов: внутрь вопросов Рот помещает мини‑очерки, иногда длиной в несколько абзацев, в которых анализирует творчество собеседника. Голос Рота‑критика звучит громче, чем голос самих рассказчиков. При всем своем педантизме он сочувствующий читатель, очень восприимчивый и проницательный в поисках той мысли, которая объединяет все творчество того или иного автора. «Вы всегда пишете одну и ту же книгу», — утверждает он в интервью, которое он сам дал The Paris Review, и это убеждение руководит им и как читателем.

Придя к Примо Леви за несколько месяцев до кончины этого автора, Рот предположил, что «весь литературный труд [Леви] посвящен восстановлению гуманистического значения этого понятия, освобождению слова Arbeit от того глумливого цинизма, которым наградили его ваши тюремщики из Освенцима». Аарона Аппельфельда он сравнивает с Кафкой в том смысле, что трудности у их персонажей возникают «необъяснимо, непонятно откуда, в обществе, казалось бы, свободном от истории и политики». Леви и Аппельфельд соглашаются с прочтением Рота, но ему не всегда удается так легко убедить собеседников. Глава, посвященная Мэри Маккарти, представляет собой переписку, где Маккарти по просьбе Рота вежливо критикует «Другую жизнь», а Рот резко отвечает ей пункт за пунктом. («По правде говоря, я не вижу, чем можно было бы здесь оскорбиться; возможно, Вас оскорбляет и раздражает совсем не это».) Ответного письма от Маккарти нет. Во время последней встречи с Бернардом Маламудом умирающий писатель читает Роту первые главы своего последнего романа. Они не очень ему нравятся. В надежде лучше понять, к чему стремится Маламуд, Рот спрашивает его, что будет дальше. «Не имеет значения, что будет дальше», — отвечает Маламуд «тихим голосом, полным ярости». Воцаряется мучительное молчание. Больше они не встречались вплоть до смерти Маламуда.

Самый лучший фрагмент книги представляет собой своего рода гибрид, имеющий двойной заголовок: «“Я всегда хотел, чтобы вы восхищались тем, как я голодаю”, или Взгляд на Кафку». В первой части яркий рассказ о напряженных отношениях Кафки с женщинами и тягостном влиянии отца сменяется проницательным рассуждением о теме западни в творчестве этого писателя. Вторая часть представляет собой вымышленную альтернативную историю в духе «Литературного негра» и «Заговора против Америки», где Кафка остается в живых, уезжает в Америку, становится учителем иврита в школе Рота и отец Рота знакомит его с незамужней теткой. Какое‑то время дела в Ньюарке идут хорошо для Кафки. Он регулярно появляется на семейных обедах. «Вы только посмотрите, как он сидит в этом кресле, — восклицает однажды отец Рота. — Это же осуществившаяся мечта Франца Кафки».

Рот называет свою нехудожественную прозу проявлением подлинного «я», возникающего «из‑за масок, выдумок и фальши романа». И все же нигде он не проявляет себя так ярко, как под маской. Так бывает со всеми великими писателями.

Среди интервью, данных в надежде защитить себя, среди бесед с коллегами и перепалок с рассерженными евреями из нехудожественной прозы Рота возникает единая теория романа как бастиона, защищающего человека от разгула, свойственного современному обществу. Писатель страдает от нападок с двух фронтов. Первый — это социальный хаос нации, переживающей политический кризис и культурный упадок. Об этой опасности Рот начал говорить в 1960 г.:

Американский писатель середины двадцатого века изо всех сил пытается понять, описать и сделать правдоподобной реальность американской жизни. Она ошеломляет, вызывает отвращение, бесит — наконец, она просто компрометирует его собственное скромное воображение. Реальность постоянно превосходит наш талант, а культура чуть ли не ежедневно подкидывает таких персонажей, которым позавидовал бы любой романист.

Эта проблема занимала и Сола Беллоу; она преобладала в его нехудожественных текстах. «Шум жизни — величайшая угроза, — писал он в 1970 г., — звуки общественного пространства, гомон политики, неистовство и возбуждение, возникшие в 1914 г. и достигшие теперь невыносимой громкости». Беллоу беспокоило, что пламя общественной жизни разрушит частные условия, необходимые для творчества и восприятия искусства. Несмотря на то, что Рот писал до бурных волнений шестидесятых, он пошел еще дальше и предположил, что радикально дестабилизированное общество снижает способность отличить реальность от вымысла. Какой смысл писать или читать романы, если реальность фантастичнее любой литературы?

Такие теории могут показаться смешными, если рассматривать их из кошмарного клипового мира 2018 г., хотя как‑то даже успокаивает, что в шестидесятые жизнь казалась такой же дикой, как сейчас. Американская реальность продолжала поражать воображение во время Вьетнамской войны, которую Рот сравнивал с «жизнью на постоянной диете из Достоевского», и под властью «гротескного» Ричарда Никсона, фигурирующего в «Нашей банде». И в восьмидесятые при Рейгане, когда господствовал «медийный идиотизм и циничный коммерциализм — американское мещанство неистовствовало». В это время, жаловался Рот, «даже для самых образованных людей стало проще» обсуждать не литературу, а кино и телешоу.

Опасность не миновала и в девяностые годы, когда в разговоре с Иваном Климой Рот оплакивал влияние, которое приобрело в годы правления Джорджа У. Буша «коммерческое телевидение, превращающее все в банальность» («мы попали в засаду… той непредсказуемости, которую представляет собой история»). Не лучше было и в последние годы Обамы: «Очень мало правды, повсюду антагонизм, просчитано отвратительный, везде чудовищное лицемерие, никто не сдерживает ярости, обычная порочность, когда страшное и взрывоопасное оружие оказывается в руках психов…» В нынешнем году в письме, опубликованном в The New Yorker, Рот выражал беспокойство по поводу нового проявления этой угрозы: «Поражает воображение не Трамп как характер, как человеческий тип — тип воротилы, тип юного и бездушного капиталиста‑убийцы — а Трамп как президент Соединенных Штатов».

К концу карьеры Рот в романах и публичных выступлениях стал предвещать гибель культуры чтения — традиционное занятие для стареющих писателей. Но в более ранних критических статьях он говорил, что литература не просто не восприимчива к вторжениям «массовой мещанской культуры, оперирующей электронными средствами», но и представляет собой самое мощное противоядие от нее. Разве можно найти лучшее укрытие от упрощающего влияния массовой культуры, чем богатство большой литературы, всегда готовой к моральным противоречиям и эмоциональной сложности? По мере того, как пронзительный крик разрастается до невероятных высот, возрастает ценность литературы. «Если СМИ затопляют нас бессмысленными измышлениями о человеческой жизни, — писал Рот в 1990 г., — то серьезная литература хранит бытие, даже если общество начисто об этом забыло». В нынешнем потопе у нас еще больше оснований обращаться к этому средству, чем раньше.

Критика, вызванная публикацией первых книг Рота, стала предвестием другой, еще более коварной угрозы. Обвинения в антисемитизме были для него болезненны, видимо, в том числе и потому, что исходили от людей, которых он знал всю жизнь. Как бы ни раздражало его их неуместное благочестие, их страхи и их паранойя были ему понятны. Он осознавал, что «публичное выражение злобы — последнее, чего ждут от хорошего еврея — последнее, чего ждет он сам, его близкие, другие евреи… Этому учит история и глубинный страх». Никто не стал бы опровергать подобные обвинения в течение полувека, если бы нанесенная ими рана не была действительно болезненной.

Но рана была нанесена не только самому Роту. Обвинения в антисемитизме касались литературы вообще. В речи «Новые еврейские стереотипы», произнесенной в 1961 г., Рот высмеивает Леона Юриса и Гарри Голдена — еврейских писателей, которые писали книги о евреях невероятного героизма и шарма. Их сочинения наполняли еврейских читателей гордостью, карманы авторов — гонорарами, а читателей‑неевреев — облегчением, «ведь если жертва на самом деле не является жертвой, то и мучитель, наверное, не мучитель».

Такого рода заигрывание с читателем, уверен Рот, не просто лицемерно. Это плохая беллетристика: шаблонная, неуклюжая, карикатурная. Она преследует антилитературные цели. Она перемалывает всю сложность человеческой жизни, наполненной моральными противоречиями и бурными волнами, в безвредную манную кашку. Конечно, немного эффективной пропаганды евреям совсем не помешает. Но писатели не обязательно должны чувствовать себя пропагандистами. Рот формулирует это так: «Писатель спрашивает себя: “Что думают люди?”; а пиарщик: “Что подумают люди?”».

Поколение евреев, которых оскорбил Филип Рот, давно ушло, и теперь его тревоги могут показаться жалкими, но мысль Рота не теряет актуальности. Теперь, когда вопросы культурной идентичности вновь обострились, писателя и героя опять очень легко перепутать. Читатели и критики, уставшие от нигилизма политического кошмара, ищут утешения в литературе, которая укрепляла бы их принципы и верования, литературе, где жертва одерживает победу над мучителям. Они ждут нового «Исхода», новых Леонов Юрисов. И они их получат. Но нам следует надеяться на большее. Нам следует надеяться на новых Филипов Ротов.

«Писателю необходима отрава, — сказал Рот в интервью Paris Review. — И книга часто становится противоядием к этой отраве». Таких книг он опубликовал почти три десятка. «Зачем читать?» не относится к их числу. Она скорее похожа на рассказ о ядах, которые Роту приходилось глотать, и о симптомах, которые они вызывают — головной боли, судорогах, приступах безумия. Может быть, Рот отказывается принимать их вновь, но нет сомнений, что они уже попали в его организм.

Оригинальная публикация: Roth Agonistes

(Опубликовано в №314, июнь 2018)

The New York Times: Филип Рот больше не пишет, но ему есть что сказать

С какой стати человеку умирать?