Материал любезно предоставлен Tablet

Великий еврейский писатель, скончавшийся 4 января в возрасте 85 лет, о своем языковом и литературном наследии, о цыганской жизни и о катастрофической пропасти между старым и новым еврейством.

В том, что Аарон Аппельфельд — величайший из ныне живущих еврейских писателей, я убедился, прочтя страниц пятьдесят первого его романа, переведенного на английский язык, — «Баденхайм — город‑курорт». Это роман о Холокосте, подумал я, возможно, самый великий роман о Холокосте, действие которого разворачивается в курортном городке еще до начала войны. Он пронизан отчаянием, самообманом, братоубийственными импульсами, паранойей и страхом людей, осужденных на смерть.

Особенно поразительно, как Аппельфельду удалось создать психологический портрет народа, находящегося на грани истребления, без единой сцены из гетто, концлагеря или газовой камеры. В самом конце книги появляется поезд. И поезда совершенно достаточно. Меня поражала и одновременно пугала удивительность, историчность, мистическая скупость этого необычного произведения, ироничного и в то же время сочувствующего и деликатного. Оно похоже на детскую сказку, только написанную Кафкой. А потом я забыл, ну или почти забыл об этой книге.

Почему? Мне было под тридцать, меня не особенно интересовали Холокост или евреи. Меня невероятно раздражало выражение «еврейский писатель», которое, казалось, символизировало этнолитературный загончик для послушных мальчиков и девочек, которые продают книжки дамам, приходящим в синагогу, и рекламируют достоинства американской мечты, указывая на пару‑тройку мелких недостатков из личного опыта. Это великая страна — так говорит мой сын‑профессор! Все это казалось бессмысленным. Разве еврейские писатели составляют по‑английски какие‑то особые еврейские предложения? Никто в жизни не назвал бы еврейским писателем Томаса Пинчона, даже если бы оказалось, что он еврей. А назвать еврейским писателем Кафку могли бы только нацисты, собирающиеся сжечь его книги. А Ральф Эллисон был «афроамериканским» писателем? А Мелвилл был «белокитовым» писателем? Только безграмотные идиоты, которые преподают в университетах, могут так говорить или думать.

Единственная ниточка, связывающая меня с евреями или еврейством, — это мой дед. Он приехал из России, говорил на идише и работал во фруктовой лавке. Он вставал в 4 часа утра, чтобы закупить фрукты, приходил домой в 2 часа дня совершенно измочаленный и немедленно засыпал в кресле с зажженной сигаретой между пальцами. Моя задача, как я считал, состояла в том, чтобы вытащить сигарету у него из рук и положить ее в пепельницу, стоявшую рядом с креслом, чтобы дед не сгорел сам и не сжег весь дом.

Я любил дедушку, мог часами сидеть и смотреть на него. Я смотрел, как он храпит. В награду за мое терпение он, просыпаясь, часто читал мне рассказы идишских авторов вроде И.‑Л. Переца и Шолом‑Алейхема, перемежая их Толстым и Шекспиром. Сначала он читал на идише, потом переводил, а затем продолжал рассказ, иногда по‑английски, иногда на смеси обоих языков. Он умер, когда я был в колледже, и я так тосковал по нему, что приучился курить. Я понял, что внутри меня образовалась пустота, которую ничем не заполнишь, потому что я больше никогда не услышу его голос.

А потом я услышал. Десять лет спустя я взялся за новую книгу Аарона Аппельфельда, которая называлась «Железная дорога». По‑моему, она была даже лучше, чем «Баденхайм — город‑курорт», который, как мне теперь казалось, являлся идеально кафкианским. «Железная дорога» — это роман с поистине железной иронией. Это бесстрашная фантазия о мести, которая заставляет читателя сочувствовать судьбе нациста‑убийцы, руководящего концлагерем. Книга выстроена идеально. И в двойственности голоса Аппельфельда, в его тонкой иронии, в его сочувствии, за которым крылись бездна ужаса и утраты и точное знание убийц, я вновь услышал голос своего деда.

Я никогда не испытывал такой благодарности к книге. И теперь мне нужно было проявить невероятную осторожность, чтобы не потерять только что найденное.

Через полтора года я познакомился с Аароном Аппельфельдом, автором этих и других великолепных книг, через общего знакомого, который знал, что я еду в Иерусалим, и предложил нам встретиться. Я сказал: «Конечно». Я позвонил ему, и мы договорились встретиться в его любимом кафе, где он встречался со всеми. Он напомнил мне сапожника, маленького человека с уверенными, но деликатными манерами и сильными, тонко чувствующими руками. Три часа мы сплетничали об американских писателях, с которыми были знакомы, о редакторах журналов и о знаменитых израильских писателях, которых он обучал, когда они были еще молоды. За две недели до нашей встречи неподалеку взорвалась бомба, и я успел увидеть кровавые развалины и процесс их расчистки. Мы поговорили о происшедшем, но его, казалось, это мало волновало. Так что мы говорили о Карпатах и о местечке, где родился мой дед.

Он, конечно, знал это местечко. Он знал, что я прочитал все его книги — те, что были переведены на английский, потому что я сказал об этом. Он знал, что я хотел, чтобы он продолжал говорить. В конце концов я объяснил ему, почему. Он предположил, что мы земляки.

Шесть лет спустя мы опять встретились и проговорили за чашкой кофе еще три часа в том же самом кафе. Речь шла преимущественно о книгах. В конце он дал мне отличный совет.

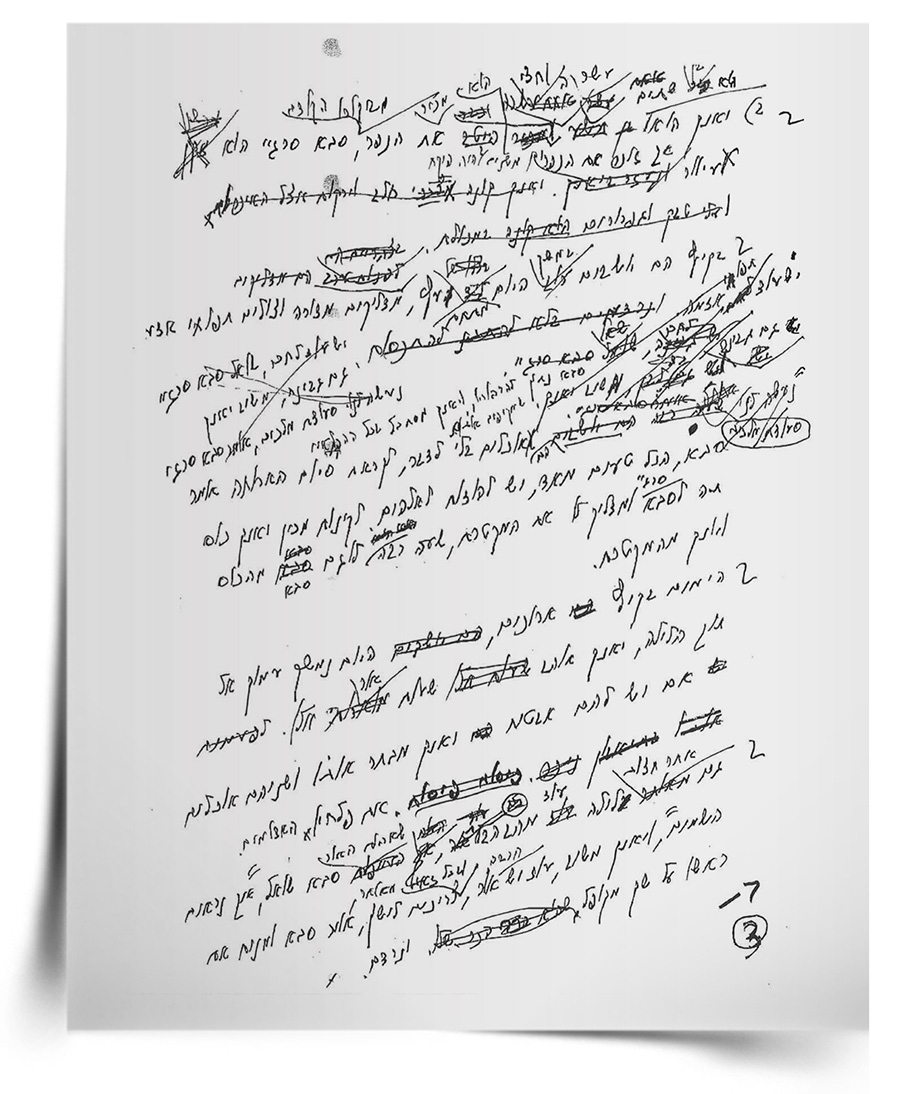

Во время нашей последней встречи, больше года назад, я принес с собой диктофон. Аппельфельд казался постаревшим и одряхлевшим. Но свет у него в душе еще горел ярко, и он не поддался старости. Это значит, что он все еще мог писать, а я все еще слышал голос своего деда, разговаривая с иерусалимским Францем Кафкой. Я рассказал ему о книге Бена Маркуса «Алфавит пламени» и о попытке создать новый, не отравленный язык. Он рассказал мне о том, как приятно, что читатели узнают его на улицах Парижа по фотографиям на задней обложке книг и это происходит там гораздо чаще, чем в любом другом большом городе и уж точно чаще, чем в Нью‑Йорке. Я сказал, что его узнают по кепке, которая стала его фирменным знаком.

В тот вечер я вышел из его дома, его нового дома на прекрасной тихой улице, на первом этаже, чтобы ему легче было выходить, и еще час гулял по городу, пытаясь привыкнуть к мысли, что, возможно, я его больше не увижу. Сегодня утрата, которую я оплакивал, стала реальностью. Теперь мое утешение в том, что его голос, и голос моего деда, и горы, среди которых они родились, и книги, и цивилизации, и вера, которые их сформировали, и все те ужасы, которые они перенесли во имя всего этого, еще живы благодаря его невероятному дару и преданности своему ремеслу, и они будут живы, пока есть евреи, которые читают книги.

Ниже приведена отредактированная запись некоторых фрагментов нашей беседы.

ДЭВИД СЭМЮЭЛЬС → Ваша последняя книга, переведенная на английский язык, «Человек, который так и не проснулся», частично посвящена утрате и обретению языка. Одна эта метафора может охватить всю историю еврейского народа в ХХ веке. Но давайте оставим пока этот вопрос. Ваш родной язык — немецкий.

ААРОН АППЕЛЬФЕЛЬД ← Да. Я говорил по‑немецки до восьми лет. Потом пришли румыны, и я почти утратил его. В гетто, а потом в лагере мы говорили на идише. Тогда идиш и появился.

ДС → Идиш для вас — язык гетто и лагеря. Это не язык семьи и не язык раннего детства.

АА ← Он остался где‑то в прошлом. Летом мы ездили к бабушке и дедушке. Длинные летние каникулы в Карпатах. Там говорили на идише.

ДС → Какими были эти каникулы? Карпаты — особое место, загадочное, волшебное.

АА ← Это уж точно.

ДС → И там жили ваши бабушка и дедушка, которые говорили на другом языке.

АА ← Да, да. Это такое мифологическое место с мифологическими бабушкой и дедушкой.

В Черновцах все было рационально. Там не было религии. Там была ассимиляция, были хорошая музыка, театр. А в Карпатах все было мифологическим.

Мои бабушка и дедушка были земледельцами. Они трудились в полях вместе с крестьянами. Они были частью этих крестьян. Их религия не была утешительной религией среднего класса. Религиозность — перманентное ощущение этих людей. Удивление. Своего рода удивление от жизни.

В Черновцах было много иронии, сарказма, умствований — всего плохого.

ДС → Того плохого, в чем вы мастер.

АА ← Да, но все равно плохого.

ДС → Ха‑ха.

АА ← В Карпатах что‑то еще сохранялось. Я не знаю, правильно ли будет говорить о невинности, но там сохранялась какая‑то невинность. Они вставали утром, час молились, потом завтракали и шли в поле со своими крестьянами. Было что‑то такое, знаете, какая‑то особая тишина, которая сохранялась после молитвы во время работы. Трудно сказать, сколько я этого усвоил. Дедушка пытался показывать мне сидур — ну, знаете, молитвенник. Но я получил его слишком поздно.

ДС → В этой книге, как и в «Железной дороге» и во многих других ваших книгах, видна попытка передать чувства, порожденные радикальным разрывом эмоциональных, личных связей между старым миром и олам а‑зе [этим миром]. От старого мира остались фрагменты чувств, отдельные предметы, бокал для кидуша или человек, который бормочет биркат а‑мазон [благословение после еды]. Эти фрагменты не составляют часть целого, они ни с чем не связаны напрямую, но они остаются в людях, как шрапнель. Это произошло до Катастрофы.

АА ← Да, да, да. Это верно. Это верно. Это уже распавшаяся жизнь.

Мои родители были евреи, они никогда не отрицали свое еврейство, нет. Но они были уже другими, даже без прямой критики. Они говорили: «Оставь меня в покое. Я не могу идти в синагогу, я не могу молиться. Оставь меня в покое».

Это было мучительно для обеих сторон. Потому что бабушка с дедушкой были людьми терпимыми. Они любили своих детей и внуков. И они не хотели навязывать им то, что им неприятно или не хочется и так далее.

Но мне запомнились эти длинные летние дни в деревне. Деревья, цветы, вода.

ДС → Эта близость к природе и чувство единства между физической реальностью, в которой они существовали, и каким‑то высшим духом, который соединял их с небесами. Молитвенник отличается от светского сионистского поклонения земле, апельсиновой роще, мотыге. Вы чувствуете здесь связь или дистанцию?

АА ← Я был слишком мал, чтобы это оценить. Такие люди, как мои родители, поступали в университет, становились врачами, инженерами, адвокатами. Философами. А зачем? Мы видели сионистов в Черновцах — из всяких известных сионистских групп вроде «А‑Шомер а‑цаир». Конечно, я был слишком мал, чтобы это оценить. Это пришло позже.

ДС → Вас накормили, вас спасли, вам даровали эту сионистскую этику после чудовищных страданий. С одной стороны, это было спасение, а с другой — это было нечто чуждое. Но все же это напомнило вам чем‑то о дедушке и бабушке? Потому что в каком‑то смысле сионизм — это разрыв, отказ от суеверий прошлого…

АА ← Ага.

ДС → Но все же, если с одной стороны Карпаты, с другой стороны Черновцы…

АА ← Да.

ДС → Сионизм может быть где‑то посередине.

АА ← Понимаете, Дэвид, это своего рода отношение к жизни. От родителей и от дедушки с бабушкой я унаследовал своего рода деликатность. Не без иронии, конечно, благодаря моим родителям. Немного сарказма. Но всегда нужно сохранять деликатность.

То же самое я могу сказать о своих дедушке и бабушке. Они были деликатными евреями. Вот, например, в нашем доме были книги. Везде были книги. На столе. На кровати. Под кроватью. Под столом. Всевозможные книги. Читаешь, не дочитываешь и так далее.

У дедушки на столе всегда была только одна книга. И я спросил дедушку: «Дедушка, почему на столе всего одна книга?» Он ответил: «Знаешь, мне нужно много времени, чтобы понять всю хохме в этой книге». Вы же немного понимаете на идише, да, Дэвид?

ДС → Идиш немного, иврит лучше.

АА ← Идиш немного. Хорошо, Дэвид. [на идише] «Эта книга, которую нужно читать и перечитывать, а затем снова перечитывать. Потому что эта книга стóит того, чтобы читать ее и перечитывать».

Это книга, которую нужно читать медленно. Каждый день. Ты не можешь перескакивать с одной книги на другую. Книги требуют от тебя души. Так он ответил.

У всего в жизни есть смысл.

В жизни моих родителей был надлом, может быть, даже не один. С одной стороны, они были преданы немецкому языку, немецкой культуре. Оба закончили классическую гимназию. Они умели читать на латыни и греческом. У них были корни в этой истории. Но, с другой стороны, они хотели иметь и какие‑то еврейские корни.

ДС → Правда? Вы были тогда маленьким ребенком. Почему вы считаете, что это так?

АА ← Это так, потому что, знаете, когда я встретился с отцом — война нас разлучила…

ДС → …и вы не видели его почти 20 лет, правда?

АА ← Да, 13 лет. Я ничего не знал о нем, а он ничего не знал обо мне. Он был в России. Русские его освободили, и русские забрали его в Россию. Он провел там 13 лет. И я увидел, я сразу увидел, насколько сильны его идишские корни и насколько сильны его ивритские корни.

В Черновцах он был ассимилированным евреем. Он ходил в кино, на лекции. У него не было ничего общего с еврейством. И вдруг здесь, к моему удивлению, он каждый шабес стал ходить в синагогу.

ДС → Я знаю об этом факте вашей биографии, но ничего не знаю о том, как это было.

АА ← Это было сложно. Он не видел меня очень долго, он относился ко мне как к ребенку. Мне было 25 лет, я закончил первую степень, у меня была семья, я уже начал писать.

ДС → Вам было не девять лет.

АА ← Мне было не девять лет, но он относился ко мне так же. Он звал меня Эрвин, так меня называли в детстве. «Эрвин, очень холодно, надень свитер».

ДС → Ха‑ха.

АА ← У меня были дети. Я мог сказать: «Скажи это моим детям».

ДС → Он пытался стать для вас матерью, заменить то, что он и вы утратили.

АА ← Быть отцом, матерью. Так что это было сложно. И еще, например, его представление о том, что значит быть интеллектуалом. В первую очередь надо доделать докторскую диссертацию.

ДС → А как иначе можно быть образованным человеком?

АА ← Да, нужно быть доктором. Знаете, мне нравилось учиться в университете, но я не чувствовал, что это мой путь. Исследования — не мой образ мышления. Но он не готов был с этим согласиться. Образованный человек должен получить степень доктора. Тогда вы, прежде всего, будете уважаемым человеком.

ДС → У меня был такой же спор с моим отцом. Но вы бы так же спорили, если бы остались в Черновцах и никакой войны бы не было.

АА ← Точно, точно. Но это случилось после ужасной войны.

ДС → Война изменила все и вместе с тем ничего.

АА ← Сначала степень доктора.

ДС → Смешно.

АА ← Да, смешно. Но мне очень нравилось с ним. Старательный, тонко чувствующий вплоть до последних дней.

ДС → Это прекрасно. Мой дед, с которым я был очень близок, как и многие люди, выжил один из семьи. Многие годы он искал родственников. Его мать, отец, братья, сестры так и не нашлись. Я думаю, лет пятнадцать прошло, пока он наконец не понял и не смирился с тем, что все погибли. Так что это просто безумие, что в один прекрасный день вы видите, как ваш отец поднимается по лестнице, но во время и после войны происходило столько всяких безумных вещей, так что почему бы и нет.

АА ← Они погибли в Транснистрии, да?

ДС → Некоторые там, еще одна часть семьи жила в Ярмолинцах, это на юге Украины. Они были военные, снайперы, и воевали с немцами. Другие родственники до 1978 года жили в России, а потом переехали сюда.

АА ← Так у вас здесь есть родственники?

ДС → В Беэр‑Шеве и Кирьят‑Оно.

Я думаю, что одна из причин, по которой я и, вероятно, немало других американских еврейских писателей так привязаны к вашему творчеству, состоит в том, что вы чрезвычайно еврейский писатель, но при этом не совсем израильский. Мы их читаем, конечно, — произведения Амоса Оза великолепны, и я узнаю его героев. Давид Гроссман. Но они для нас чужие, а вы нет.

Деликатность ваших чувств и чудовищный опыт напоминают мне одновременно о моем дедушке и о Кафке. Их чувства, в свою очередь, сформировали мои. Поэтому ваш голос мне удивительно близок, как никогда не может стать близок голос Амоса Оза или Давида Гроссмана. Они великолепны, но далеки от меня. И в них есть что‑то наигранное, как будто они разыгрывают израильскость для каких‑то израильтян и для зарубежных читателей.

Я немного читаю на иврите, поэтому могу одолеть 10–15 страниц, прежде чем сдаюсь и перехожу на английский перевод, любезно предоставленный мне издателем. Поэтому я знаю, что вы мастерски владеете ивритом. Но я бы не сказал, что вы израильский писатель.

АА ← Я не могу быть израильским писателем. У меня совсем другая биография.

ДС → Я представляю, чего вам все это стоило, овладеть до такой степени этим языком, когда вы начинали как молодой писатель, особенно в таких условиях.

Каково было понимать, что, хотя вы собираетесь писать на языке этой новой страны, ваше творчество не отсюда и им никогда не оценить то, о чем вы говорите?

АА ← Я понял это очень рано. Когда я приехал в Израиль, мне было 13 лет с половиной. Я жил в кибуцах, в сельских поселениях, на разных фермах, собирался стать крестьянином. И стал бойцом и крестьянином, да. Но это не моя атмосфера. Я бывал в разных местах, в маабарот, куда люди возвращались с полей в кибуц, и в Яффе. Там жили все эти люди, пережившие Холокост, они спали, играли в карты и пили по ночам. Как цыгане.

Я прекрасно понимал их. Как можно жить иначе, чем по‑цыгански, если ты вышел из лагеря? Как можно иметь дом, жениться, сидеть там, пить кофе и, я не знаю, — ссориться с женой о политике?

ДС → Как можно лгать? Какая разница?

АА ← Именно. Быть цыганом — это выбор. И они были моими первыми учителями, они сформировали меня.

ДС → В новой книге [«Человек, который так и не проснулся»] вы посвятили им всего несколько строк. Но это очень сильные строки. В них любовь, вина, благодарность, ужас. Необходимость отдалиться от них, потому что вы молоды и у вас еще есть надежда, вам еще предстоит прожить жизнь. И все это вы описали в нескольких строках.

АА ← Да, да.

ДС → Расскажите об этих сложных эмоциях — потому что это очень трогательно. Это очень честный рассказ о ваших чувствах.

АА ← В Тель‑Авиве читали лекции на идише. Это противоречило сионистской этике, знаете ли. Приходите послушать идиш. В юности, в 14, 15, 16, 17 лет я ходил на все лекции на идише. Я приходил послушать. Были моменты, когда иврит и идиш как‑то переплетались.

ДС → У вас в голове?

АА ← У меня в голове, бывало. Я работал, я учился — весь день на иврите, все на иврите. А по вечерам я был свободен. И я ходил послушать идиш.

ДС → Это такое бегство.

АА ← Да. Идиш — не язык, это еврейский мир. Идиш. Так вот.

ДС → Вы подросток. Вы пережили страшный опыт. Насколько вам известно, вы потеряли обоих родителей и вы сирота. Задача обрести себя стоит перед вами существенно острее, чем перед большинством подростков. В этой книге у вас двое родителей — Агнон и Кафка.

АА ← Да.

ДС → Но на уровне языка у вас есть иврит и идиш.

АА ← Идиш, да. Потому что я хотел быть ближе к этому народу. Знаете, те, кто говорил на иврите, фанатично говорил на иврите, они говорили нам: «Иврит и только иврит». Я не очень одержимый человек. В каждом кибуце был лозунг: «Шках эт а‑авар, а‑атид лефанеха» [«Забудь прошлое, будущее перед тобой!»].

ДС → Такого разрыва, такого забвения в Черновцах еще не было.

АА ← Нет, никогда.

ДС → Почему жизнь ассимилированных образованных горожан, которые ходили в гимназию в Черновцах, все равно была органически связана с еврейством, а жизнь здесь, в Государстве Израиль, нет?

АА ← Прежде всего потому, что я был ребенком. А для детей нет четких границ. У меня были родители и дедушка с бабушкой. Никаких объяснений не нужно.

Здесь мне было не пять, шесть, семь, восемь лет. Мне было 14, 15, 16, 17 лет. От меня требовалось стать новым евреем. А почему я должен быть новым евреем? Мне нравятся старые евреи.

Я любил дедушку и бабушку. Я любил родителей. Пусть даже они были другими. Они мне нравились. Я хочу быть похожим на них. Я не хочу быть другим.

Я помню, что, когда написал что‑то после многих лет борьбы с языком, со всем, это был рассказ, который назывался «Берта». Там два персонажа, Макс и Берта.

Максу лет 27, Берте, может быть 12–13. Он подобрал ее где‑то во время войны и привез в Израиль. Девочка с умственной отсталостью. Но он не смог ее бросить. Она умственно отсталая, но в крови у нее какое‑то волшебство. Она сидит на коленках на улице. И он все время пытается от нее уйти. Оставляет ей еду и немного денег, бросает и надеется больше никогда не увидеть. Но он всегда возвращается, а она сидит все там же.

Я принес этот рассказ в газету — это был очень короткий рассказ. Редактор сказал: «О чем это вы, какая Берта? Мы приехали в Израиль, чтобы забыть про всяких Берт. Вы сделали героиней рассказа умственно отсталую? И в чем тут мораль?»

ДС → «Как этот рассказ поможет нам построить новую нацию из новых людей?»

АА ← Точно. Зачем вы тащите в нашу жизнь отсталых, ограниченных людей? Да, я вижу, что у вас есть талант, но что все это значит.

ДС → А эта сионистская этика с ее решительными попытками забыть о прошлом — она была необходима? Она не нанесла вреда? Что вы думаете об этом сейчас?

АА ← Она закончилась.

Для меня Берта была моим внутренним миром. Это я мог понять. Подросток в поле, или трактор, или все остальное не были частью моего внутреннего мира.

Слабые, больные, старые. Люди, которые живут собственной жизнью. Это мой мир.

Я не аутсайдер. Я не занимаюсь социологией, или психологией, или какой‑то политической идеологией. А здесь в 1940‑е, 1950‑е, 1960‑е литература была полна всего этого. Везде царил Homo politicus. Мне было трудно. Шках эт а‑авар, кадима! Это не для меня.

Я никогда не был агрессивным человеком. А в сионизме была какая‑то агрессия. Требование измениться — это тоже вид агрессии.

ДС → Странно, но мне тоже так кажется. Агрессия — это попытка отнести человека к какой‑то категории. Это делает меня чужим и в нынешней Америке. Почему вы сопротивляетесь требованиям социальной справедливости? Почему вы сомневаетесь в неизбежном совершенстве будущего?

АА ← Да.

ДС → И сионистское, и американское общество все время стремится к забвению прошлого. И в обоих обществах евреи чувствуют вину и страх. И еще жизнь.

АА ← Да.

ДС → Прошлое — это пепел, это боль, это страдание, это смерть их родителей. Холокост был ужасной травмой, и он пугает до сих пор. В обеих странах от него отвернулись, как будто его и не было. Поэтому сейчас там, где должна быть коллективная ткань прошлого, зияет дыра.

У людей моего возраста и моложе есть книги. Мой отец не верил в Б‑га, но послал меня в ешиву. Зачем? Потому что, может быть, там есть что‑то, что даст мне ощущение причастности. И он знал, что мы с дедом очень близки. Сейчас я не религиозен, но благодарен за то, что смог погрузиться в текст Хумаша, изучать Талмуд, понять и прочувствовать что‑то, что сформировало и объясняло ритмы и эмоции, исходившие от моего деда. Теперь я чувствую, что я сам и мое воображение — часть определенного континуума. Но обычно у людей сейчас этого нет.

Этот разлом — это просто новые времена? А еврейская версия новых времен просто самая радикальная, как еврейская версия всего остального?

АА ← Это новые времена, конечно, новые времена. Кафка, например. Он был ассимилированным евреем. Но, с другой стороны, у него была своеобразная тяга к еврейскому мышлению, еврейской религии. Я имею в виду не в форме религии, а…

ДС → …он создал собственное еврейство.

АА ← Да. Слом произошел, как вы говорите, с одной стороны, из‑за жестокой истории, из‑за того, что произошло, а с другой — из‑за наступления новых времен. Это Фрейд и Витгенштейн. Нельзя их отрицать и говорить, что никогда о них не слышал. Они внутри тебя, они часть тебя.

ДС → Вы многократно упоминали Агнона, и его влияние очевидно, особенно на уровне строки, в том, как вы строите фразу на иврите. Так что странным образом то, что я сказал раньше, неверно — по поводу того, что вы мастер языка иврит, но при этом не израильский писатель. Потому что Агнон, конечно, представляет собой и то, и другое, а вы очень близки к нему. Вы могли бы быть его учеником.

АА ← Да.

ДС → Вы явно следуете за ним, а между вами Катастрофа.

АА ← Да. Для меня Агнон был героем. Он приехал в Израиль, и он пишет об Аароне, Моше, Реувене. Такие старые имена. И они все еще сидят и торгуют в своих лавках. Они поют, их отцы и деды пели. Это продолжение его родного местечка, Бучача. Бучач здесь. И они здесь, в тех же синагогах.

Я гулял с ним по Меа Шеарим, и он заходил в книжные магазинчики покупать хасидские и каббалистические книжки. Я приходил посмотреть, что он купил, и сам делал то же самое: часами ходил по этим лавчонкам и покупал книжки о хасидизме. Я чувствовал близость к нему. Он позвал бы меня с собой.

ДС → Да, а разница в густоте ссылок в знаниях. Его школьные годы, его детство и его абсорбция не были прерваны войной и концлагерями. У него не было Катастрофы.

АА ← Именно. Поэтому я бы изменил его современность. Продолжения нет. Но он был не Агноном из Бухареста, это не одно и то же. В его книгах много иронии.

ДС → Как вы думаете, израильтяне его читают?

АА ← Они его не читают. Ха‑ха.

ДС → В некотором отношении вы идишский модернист, который писал только на иврите. Поскольку я читаю вас преимущественно по‑английски, мне легко представить вас идишским писателем.

АА ← Да. Я знал всех идишских писателей.

ДС → Кого ближе?

АА ← Башевиса Зингера.

ДС → Что вы о нем думаете?

АА ← Я вам скажу. Он принадлежал к группе писателей, которые приезжали в Израиль и хотели перевести свои книги на иврит. Но никто не хотел переводить на иврит. Они оставляли свои рукописи у меня, чтобы я попытался что‑то сделать. Большинству из них я нравился, потому что мог говорить с ними на идише. Они любили меня, потому что я пережил Холокост и приехал в Израиль. Они видели, что я им сочувствую. Так что это было ужасно.

Идиш подавляли. Никто не хотел читать, нас не учили читать на идише. И тут они со своими рукописями. Опубликованными рукописями. Они были очень знамениты до войны. Ицик Мангер.

ДС → Вы, наверное, встречали Макса Брода.

АА ← Конечно, многократно.

ДС → Вы спрашивали его о Кафке? Вам, очевидно, было очень интересно.

АА ← Он был трепло. Рассказывал, что хотел. Я просто слушал.

ДС → Часть вашего кафкианского наследия — путешествие. Путешествия у Кафки очень своеобразные. И у вас свое путешествие. Здесь чувствуются двусмысленность, удивительный ритм, когда вещи вдруг становятся очень конкретными, возникая, как из тумана. Такие специфические приемы.

АА ← Да.

ДС → Вы ими прекрасно овладели.

АА ← Да.

ДС → А чем еще?

АА ← Начнем издалека. Мне нравился мой немецкий, это австрийский немецкий. А он немец. Но есть еще что‑то еврейско‑немецкое, из Австро‑Венгрии. Евреи в Черновцах говорили по‑немецки. И в Чехословакии, в Праге, евреи в основном говорили по‑немецки. Но оба эти города не были Веной. Что‑то отдельное. Это не Вена, а такое продолжение Вены. Венская провинция.

ДС → Вы думаете, что черновицкий немецкий и пражский немецкий имели еврейский акцент и развивались похожим образом?

АА ← Да, да. Отсюда его стремление к еврейской духовности, интерес к хасидизму, каббале, Библии. У него это, конечно, не от отца. И не от деда. У него это из внутреннего источника, очень глубокого внутреннего источника. Стремление быть евреем. Даже какие‑то фантазии о том, чтобы переехать в Израиль и стать настоящим евреем. Чистая фантазия.

ДС → Да.

АА ← Да, Макс Брод. Я много с ним разговаривал. Он тут был иностранец.

ДС → Иностранец с рукописями.

АА ← Из‑за Кафки, потому что тут тогда жил Шокен. Они давали ему какую‑то работу. А потом он стал продавать какие‑то рукописи Кафки.

ДС → Вы все время называете имена этих двух своих литературных родителей. Сразу начинаешь задаваться вопросом, кому вы обязаны больше?

АА ← Не знаю, для меня Кафка был как глоток холодной воды жарким днем. Агнон другой. Кафка может быть спасителем.

ДС → Да, сразу. Через три страницы.

АА ← Сразу может. Читаешь, читаешь, читаешь. Агнона можно ценить, можно сказать, как он владеет языком, как пытается быть современным, используя древний язык и показывая, как его использовать.

ДС → Вы считаете, что Израиль — еврейское государство? Всегда говорят, что это еврейское государство.

АА ← Не буду ничего говорить, я идеологическими вопросами не интересуюсь.

ДС → Я даже не знаю, что это значит. Поэтому и спрашиваю.

АА ← Понятно. Ну, здесь живут евреи, вопросов нет.

ДС → В Варшаве есть писательница Ханна Кралль, выдающаяся журналистка. Вы ее знаете?

АА ← Знаю.

ДС → Так вот, я был у нее. Для нее евреи — это люди, которые родились там же, где она, прошли через это пожарище в Европе, которым пришлось метаться между культурами и языками. Я понимаю, что она имеет в виду.

АА ← Не знаю. Но, возвращаясь к вашему вопросу, здесь живут евреи. Высокие, низкие, глупые, умные. Всевозможные. Они говорят на иврите. На плохом иврите, на хорошем иврите.

ДС → Расскажите о качествах иврита, которые сделали его таким мощным изобразительным средством для вас. Вы ощущаете слова именно на нем?

АА ← Вообще, я учил его без учителей. Я выучил его сам. Когда я приехал в Израиль, через год или два я растерял тот немногий иврит, который когда‑то знал. Я растерял немецкий. Я растерял украинский. Я растерял румынский, который где‑то выучил. Я растерял все языки детства. Потому что я не занимался ими и не работал на них.

ДС → Поэтому вам пришлось сознательно выбрать для себя язык?

АА ← Да, я сам готовил себе язык. О том, как это происходило, я немного рассказываю в книге.

ДС → Подражанием.

АА ← Подражать, подражать, подражать, подражать, подражать. Как сумасшедший. Но мне помогло. Потом люди на улицах поначалу говорили на идише или на другом языке и переводили его на какой‑то иврит.

ДС → Поэтому предложения строились по структуре других языков.

АА ← Да, как на идише или на других языках. Так что на самом деле это иллюзия, что они говорили на иврите.

ДС → Ха‑ха.

АА ← Они в жизни не прочли ни страницы из Библии или из Мишны.

ДС → Иврит — это язык, полностью сформировавшийся в Библии, в еврейской библии. Потом у нас есть иврит Мишны, есть пиюты и другие тексты, написанные в средние века, в том числе поэзия, мистика, респонсы, всего понемногу. Но все же основной корпус развития языка относится к другой эре человеческого развития и человеческого опыта. И тут внезапно он возникает вновь, и всем велено на нем разговаривать. Это нечто уникальное.

АА ← Это было необходимо в конце 1940‑х. Люди приезжали отовсюду, с Востока, из разных стран Европы. В основном это были пережившие погромы или Холокост.

ДС → Повлияла ли специфика доступного вам языка на ваш стиль? Если дать человеку молоток, он сделает одно. А если дать ему стамеску — что‑то совсем другое.

АА ← Да, конечно. Я не могу это сформулировать в простой фразе, но да. Когда я жил в кибуце, постигал язык через растения. Через работу. Я получал его через конкретные предметы, связанные с моей работой. Ребенком ты усваиваешь язык совсем не так.

Отец или мать скажут тебе: «Это эц». Но теперь я взрослый человек. Я не был полным невеждой в том, что касается жизненного опыта, но текстов мне не хватало.

ДС → Это качество вашей прозы — ее конкретика, тесная связь с физическими объектами — заставляет меня задуматься, происходит ли так, когда иврит использует человек, обладающий мышлением литературного мастера? Или оно объясняется спецификой вашего опыта в усвоении языка?

АА ← Я думаю, это специфика моей судьбы. Я лишился матери в самом начале войны. Я был оторван от отца, несколько лет жил один.

Это повлияло на меня, хотя я не могу сказать, насколько сильно. Я не говорил во время Холокоста. Не мог говорить. Я понимал по‑украински, потому что украинки работали у нас дома горничными. Но мой акцент…

ДС → …выдал бы вас.

АА ← И я не говорил. После войны я не мог вымолвить ни слова, потому что у меня атрофировались мышцы. После скитаний с Красной армией и с беженцами, еврейскими беженцами, речь очень медленно вернулась ко мне. Я заикался.

Хотите стакан воды?

ДС → Да, спасибо. А вы?

АА ← Да. Сколько времени вы здесь пробудете, Дэвид?

ДС → В Израиле или у вас?

АА ← У меня сколько хотите. Я имею в виду в Израиле.

ДС → Я собираюсь уехать завтра утром. Это короткий визит.

Вы общались в последнее время с Филипом Ротом? Когда мы с вами встречались в прошлый раз, мы говорили о нем.

АА ← Я говорил с ним месяц назад.

ДС → Что он сказал вам по поводу того, что перестал писать? Это ложь, чтобы ему дали работать спокойно?

АА ← Не знаю.

ДС → В творчестве Рота есть период, который я люблю, самый дикий — особенно книга, в которой есть вы. Но я чувствую, что мои вкусы все‑таки недостаточно американские, чтобы привязаться к его персонажам. Они какие‑то плоские.

АА ← Да, он американец, это несомненно. По форме тоже. Американское еврейство. Его дедушки еще были галицийскими евреями, а родители уже американцы.

ДС → Беллоу я понимаю лучше. Хотя у него тоже все об американцах, бизнесмен и художник, все такое, но он достаточно русский, чтобы ценить человеческую природу и судьбу. Есть что‑то примитивное, первичное в его физическом взгляде на людей. Он верил, что может рассказать о характере человека по форме его черепа. Такая связь природы с судьбой в книгах очень сильная и ужасно сложная.

АА ← Да. Он очень сильный писатель, несомненно. Очень сильный.

ДС → Спасибо вам за то, что уделили мне время. В вашем возрасте тратить ограниченные силы на других людей — это большой подарок. И вы, должно быть, рассчитываете получить что‑то взамен. Но я получил огромное удовольствие.

АА ← Я тоже.

ДС → Я очень ценю этот подарок. Я очень рад вновь видеть вас. Надеюсь, что вы проживете еще много лет в добром здравии, и надеюсь прочесть все книги, которые прячутся в этом доме.

Оригинальная публикация: A Last Conversation with Aharon Appelfeld

The New Yorker: Аарон Аппельфельд и литературная истина в памяти о Холокосте

Аарон Аппельфельд. Приобщение к таинству