Недавно мне довелось быть на похоронах. Что делать — человек смертен, рано или поздно Б‑г призывает его обратно к Себе. Конечно, над гробом звучали похвалы в адрес покойного, рассказы о том, каким он был целеустремленным и работящим. Но на некоторых лицах можно было прочесть и такую мысль: «Вот человек трудился, решал проблемы — теперь он ушел, а проблемы никуда не делись. Бедняга всю жизнь положил, а воз и ныне там!..»

Такую точку зрения в последнее время приходится слышать часто. Потребительское общество многим сумело навязать представление о том, что живем мы один раз и ограниченное время жизни надо использовать, чтобы добиться максимального успеха и получить максимум удовольствий. Это очень пессимистичный взгляд на вещи — потому что за успехами теряется цель жизни, а за удовольствиями — настоящее счастье.

Наши мудрецы еще две тысячи лет назад предложили альтернативную жизненную позицию. Вот что говорит мишна: «Не тебе закончить работу, но не волен ты уклониться от ее выполнения. Если ты много учил Тору, получишь большую награду, твой Хозяин сполна заплатит за твой труд. Но знай, что праведники получают свою плату в Мире грядущем».

На первый взгляд здесь парадокс на парадоксе. Ты не можешь получить результат от работы — но должен продолжать ее выполнять. Тебе обещана высокая награда — но ты не получишь ее при жизни… Где логика?

Чтобы разобраться в смысле поучения, надо прежде всего вспомнить, что главная наша задача в жизни — это служение Б‑гу, выполнение воли Творца, пославшего нас в этот мир. Б‑г бесконечен, и мир бесконечен: поэтому и работа наша ради Г‑спода по определению не может быть закончена. Когда мы учим Тору, мы очень скоро понимаем, что это бесконечный процесс, учеба закончится только вместе с нашей жизнью. Когда мы совершаем добрые дела, это тоже бесконечный процесс, потому что всегда есть место для реализации наших добрых намерений. Важен не окончательный результат, заведомо недостижимый, а сам процесс — старание, духовное совершенствование. Делай столько, сколько ты в силах, и Б‑г поможет. Это как в известной истории о человеке, который должен был взобраться по лестнице на вершину небоскреба: он тащился из последних сил, понимая, что не доберется до крыши, — а в последний момент случайно нажал на какую‑то кнопку, и лестница под его ногами обернулась эскалатором!

Б‑г ставит перед каждым человеком задачи с учетом его сил и индивидуальных способностей. Мишна говорит: «Если ты много учил Тору…», а не «если ты добился большого успеха в изучении Торы». Б‑г знает твои силы: если ты сделал максимум для своего уровня — тебя ждет награда куда большая, чем того человека, который, благодаря природным способностям или имея много свободного времени, продвинулся дальше тебя, но не использовал весь свой потенциал. Плата идет не за результат, а за труд: в этом смысле вторая часть мишны иллюстрирует ее первую часть.

А самое главное в мишне — ее последняя строка, о награде в Мире грядущем. Наше пребывание в этом мире конечно, а в Мире грядущем будет бесконечным. И только там, в бесконечности, мы увидим подлинные результаты своей деятельности.

Да, мы живем в этом мире только раз, и наша жизнь коротка. Но это короткое время надо использовать, чтобы получить достойный результат в вечности.

На этот счет есть хасидская притча. В одной стране жители решили выбирать себе царя из чужеземцев — чтобы не разводить кумовства. Раз в год приходили в определенное место на границе, и первого, кого встречали, провозглашали царем. Правда, только на год: через год выгоняли и заменяли новым царем.

И вот один такой бывший царь пожаловался своим друзьям, что за год привык к изобилию, а теперь, вернувшись в бедность, стал совершенно несчастным, жить не хочется. Все ему сочувствуют, а один из друзей говорит: «Я тоже хочу поцарствовать» — и отправился на границу. Его действительно провозгласили царем на год. Но этот год он использовал не так, как его предшественники. Вместо того чтобы заказывать роскошные одежды и роскошные обеды, он потратил время на полезные проекты: распорядился проложить дорогу к своему родному городу и благоустроить его — украсить прекрасными домами, тенистыми парками, бассейнами… И когда срок правления закончился, человек этот вернулся домой с пустыми карманами — зато его ждало новое удобное жилище. Да и соседи, которым он за прошедший год сделал много добра, отблагодарили его по заслугам!

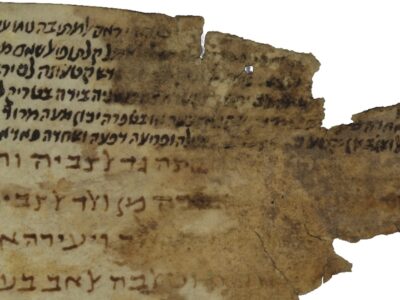

University of Cambridge: Утраченная рукопись, забытая традиция и возможности новых технологий: T‑S Ar.50.198

Жемчужины Устной Торы