Предлагаем вниманию читателей повесть Хаима Граде «Колодец», вошедшую в новую книгу, готовящуюся к выходу в свет в издательстве «Книжники».

На страницах произведений прозаика и поэта Хаима Граде (1910–1982) оживает уничтоженный нацистами мир довоенного Вильно. Обитатели Синагогального двора — одного из виленских еврейских кварталов — изображены достоверно и убедительно, с искренним сочувствием и глубоким психологизмом. В сборник «Синагогальный двор», изданный в Нью‑Йорке в 1958 году, вошли повести «Колодец», «Заимодавец Нохемл» и «Шифреле». На русский язык сборник переведен впервые.

Глава VI

Реб Копл — низенький, коренастый, он носит суконный картуз и полусапожки, и он очень занятой. Он посыльный при раввинском суде, шамес и сват. Но в нынешние времена еврейские торговцы обращаются к адвокатам и гойским судьям, а не к раввинам, и парни с девушками знакомятся сами, им сват не нужен. Раз в году, накануне Хануки , реб Копл продает свечи, а в остальное время торгует талесами, мезузами и молитвенниками. Но евреи обеднели, молятся в старых талесах и по истрепанным молитвенникам. В Сукес реб Копл ходит по домам с лулавом , чтобы еврейки могли произнести благословение. Его клиентки, женщины с бедняцких улочек, твердят, что им нечем платить. Реб Копл уверяет, что Б‑г поможет: выполнят заповедь — вот и разбогатеют за одну неделю. Он показывает женщинам, что цедрат выглядит как человеческое сердце, лулав — как хребет, листья мирта — точь‑в‑точь глаза, а листья ивы похожи на губы. Женщины хватаются за сердце, сгибают в поклоне хребет, смотрят во все глаза и шепчут губами: «Ай, какая прекрасная заповедь! Ай, какая прекрасная заповедь!» Но после праздника, когда реб Копл приходит за платой, хозяек не оказывается дома. Они готовы сгореть со стыда, что им нечем платить, и куда‑нибудь сбегают.

Остается единственный заработок — служба шамесом в синагоге «Шева кроим». Но женщины читать кадиш нанимают порушей из молельни Гаона, а шамес Старо‑Новой синагоги переманивает прихожан, поэтому реб Копл ни на минуту, ни на секунду не может уйти из Синагогального двора. И потом, он ведь тоже еврей, он не хочет пропустить ни одной молитвы, ни одного кадиша, он должен ответить: «Истинно!» И, увидев, что шамес Старо‑Новой синагоги собирает миньян, реб Копл бросается к конкуренту услышать молитву, услышать кадиш и ответить: «Омейн! Егэй шмей рабо…»

От дневной до вечерней молитвы в синагоге могильщиков, когда народ за столом учит Гемору, реб Копл просовывает голову между двумя евреями, хватает пару слов, а когда закрывают тяжелые тома, он первый готов читать кадиш. Потом вытаскивает из кармана сливу или яблочко, громко произносит благословение, чтобы народ ответил «Омейн!», и съедает у всех на виду.

— Реб Копеле! — кричат ему. — Почему вы такие длинные цицес носите, до пят? Реб Копеле, а что это вы так часто говорите благословение на плод дерева?

— Мало евреев ходит без цицес? Мало евреев ест без благословения? Вот я и ношу цицес подлиннее, вот я и говорю благословения почаще, — смеется реб Копл и бежит в другую синагогу, где изучают мидраш, в молельню, где изучают «Эйн Янкев», в синагогу, где изучают «Хаей одом» , и даже в хасидскую молельню, где читают «Танию» . Его ноги путаются в длиннейших цицес, в синагогах высокие лестницы, а он уже не мальчик, но успевает повсюду.

Сейчас, перед дневной молитвой, реб Копл крутится возле «Шева кроим», переругивается с шамесом Старо‑Новой синагоги и без конца заглядывает к Лозеру. Он отдал ему на проверку филактерии, но Лозер — лентяй и в который раз откладывает работу.

— Какой ты еврей, если бороды не носишь? — кричит реб Копл шамесу Старо‑Новой синагоги. — Турок ты, а не еврей!

— Жадина, — отвечает конкурент, — на покойниках разбогатеть пытаетесь. Где вы находите столько тех, кто траур справляет? По ком столько кадишей читаете?

— Турок! Мало что ли евреев умирает, не оставив детей? Мало евреев оставляют детей, которые не хотят кадиш читать? Вот я и читаю за них! — смеется реб Копл и опять бросается к переписчику. — Ты мои филактерии просмотрел? Коробочки отполировал, узлы на ремешках перевязал?

— Некогда мне вашими филактериями заниматься, я жениться собираюсь, — отвечает Лозер.

Реб Копл начинает кипятиться, аж подпрыгивает. Как это Лозер жениться собирается, а он, сват Синагогального двора, ничего не знает? У него на примете десятки, сотни невест: разведенные, вдовы…

— Только не вдова! — подскакивает Лозер, как ужаленный. — Моя невеста — девственница.

— Болтаешь, как десять пьяных турок в кабаке, — еще сильней кипятится реб Копл. Как это Лозер девственницу нашел, а он ее не знает? Где она живет, чем занимается, кто ее родители? Он приносит Лозеру филактерии на проверку, мезузы у него покупает, позволяет деньги лопатой грести, а переписчик ему заработать не дает.

— Вы ее знаете. Это Ривкеле, дочка реб Велвеле. Она моя невеста, — тихо говорит Лозер.

Сват хохочет и заявляет, что Лозер болтает, как сто пьяных турок в кабаке. Он, реб Копл, выдал замуж родную сестру ребецн Баданы, и двоюродную, и троюродную, и без него она свою единственную дочь ни за какие коврижки замуж не выдаст. Лозер отвечает, что вообще‑то ему сват не нужен, но так и быть, он даст реб Коплу немного заработать. Только пусть реб Копл запомнит: никто из банды Синагогального двора не должен ничего знать. Особенно Ерухимка.

— Ерухимка? — сват мечется по комнате, топоча полусапожками, и бормочет себе под нос: — Надо же, а мне и в голову не пришло, что можно Ерухимку на сироте женить… Особенно Ерухимка! — выкрикивает он, готовый выбежать во двор.

Теперь уже Лозер его не пускает. Предупреждает, что не надо пороть горячку и размениваться на мелочи. Реб Копл должен сосватать ему дочь, а не мать. Лозер не хочет разведенную или вдову, он хочет девственницу. К тому же ребецн злая как черт.

— Смотри не перепутай! — рычит переписчик. — Ривкеле, а не Бадану!

— Ривкеле, а не Бадану! — повторяет реб Копл, а сам думает: «Надо же, а мне и в голову не пришло, что его на Бадане женить можно».

Видит во дворе прохожего, подбегает, за рукав тащит его в «Шева кроим», где пока нет ни одного прихожанина.

— Десятый для миньяна, десятый для миньяна, — врет он прохожему и кричит в окно переписчику: — Лозер, мои филактерии! Коробочки! Ремешки!

Лозер улыбается и утирает губы, будто отправил в рот целую горсть леденцов. Ага! Обманул! Не сказал свату, что глупец Менде уже был у Баданы и говорил насчет Ривкеле. Но понемногу на Лозера снова накатывают злость и страх. А вдруг ребецн не захочет его в зятья? Она не хочет его в зятья, потому что хочет в мужья. Черта с два! Больно хитрая. Любит деньгами швыряться. Первого мужа, реб Велвеле, в гроб вогнала, а его, Лозера, за один день выпотрошит. Все из него тянут, даже глупец Менде пытается выманить денег на колодец. Одни враги кругом. Весь Синагогальный двор — одна банда. И Лозер с недоверием смотрит даже на портрет Виленского гаона, висящий на стене, будто подозревает, что и Виленский гаон нарочно сидит в талесе и филактериях и пишет гусиным пером, чтобы передразнивать и смущать его, переписчика Лозера.

— Турок! Ты чего мне не сказал, что уже посылал к ребецн носильщика Менде? — На другой день реб Копл ввалился к Лозеру и на одном дыхании выпалил, что ребецн его чуть не выбранила, что он вслед за честным болваном Менде сватает ее единственную дочь человеку, который ей в отцы годится. Лозер сидел с вытянувшейся физиономией, будто проснулся с жуткой головной болью, и молча слушал рассказ свата. Реб Копл сделал вывод, что Бадана считает дочку ребенком, маленькой девочкой, и хочет сперва сама выйти замуж. Поэтому он посватает ее красильщику Аврому‑Ицхоку.

— Аврому‑Ицхоку?! — Лозер подскакивает, будто его укололи иглой. — Он же хромой, нос как бараний рог, борода как лопата и голос как у бандита. Он убийца, трех жен похоронил. За что ж вы ребецн так не любите? За что зла желаете праведнице, доброй, порядочной женщине? Бесплатно вам филактерии проверю, еще и доплачу, сколько скажете, если ребецн на него хоть посмотреть согласится.

— Не захочет красильщика Аврома‑Ицхока — есть у меня на примете еще кожевник Ицхок‑Янкев. — Реб Копл выглядывает в окно, не появился ли во дворе какой‑нибудь еврей, которому нужно прочитать кадиш.

— Реб Копл, вы с ума сошли. Вы атаман этой банды, а не шамес и сват, — брызжет слюной Лозер. — Он чахоточный, еле‑еле душа в теле. Хотите смертельно больного сосватать ребецн, умнице, красавице. Вам это с рук не сойдет, город вас на куски порвет. Хоть вытянитесь, реб Копл, не выйдет Бадана за кожевника.

— Чего ты разошелся, турок? — пожимает плечами сват. — Сам же орал вчера, что девственницу хочешь, а не вдову, и что Бадана злая как черт. Если не красильщик и не кожевник, так у меня еще десяток найдется. А за тебя она все равно не выйдет. Ей не нужен второй реб Велвеле, а старый переписчик — тем более.

— Но Менде же сказал, что она согласна за меня выйти? — растерянно спрашивает Лозер.

— Ха, сказал! Просто ей приятно, что на нее кто‑то позарился, а на самом‑то деле ей алмаз нужен, бриллиант, а не переписчик, — смеется реб Копл и тянет Лозера за рукав. — Пусть от тебя хоть какая‑то польза будет. На сватовстве я у тебя не заработал, филактерии ты мне не проверил. Так пойдем помолимся. Я — не один, ты — не два …

Лозер бредет за ним, совершенно убитый. Все! Ни матери, ни дочери. Так он и останется старым холостяком.

Во дворе стоит Ерухимка, пряча руки в рукава, и таращится на небо. Реб Копл хватает философа второй, свободной, рукой и тянет в «Шева кроим». Навстречу идет носильщик Менде. У шамеса обе руки заняты, и он подталкивает носильщика козырьком суконного картуза и бородой:

— Пойдем молиться. Я — не один, Лозер — не два, Ерухимка — не три, Менде — не четыре…

Менде в уверенности, что Копл уже получил деньги за сватовство, подставляет широкую, как лопата, ладонь:

— Мне половину на колодец.

— Не давайте ему ничего, глупцу этому. Если хоть грош дадите, я на молитву в Старо‑Новую пойду. — Лозер вырывает руку у Копла.

— Если не дадите на колодец, я не буду с вами молиться, — рычит Менде.

— Дам, не дам… Бездельники, где я вам денег на колодец возьму? Лозер, Ерухимка, шевелитесь! Менде, ты левиафан что ли, куда тебе столько воды? Праотец Исаак установил утреннюю молитву, праотец Иаков — дневную. Идем, идем! Дался им этот колодец! Жениться им надо! Ваше счастье, что Всевышний не так разборчив, как женщина. Если бы Он отвергал никчемных людей, как ребецн Бадана, всех вас и в миньян нельзя было бы включать.

Лозер сверлит взглядом Ерухимку. Ему кажется, Ерухимка знает о его провале и втихаря посмеивается. Лозер вырывает руку:

— Не буду я молиться с этим сумасшедшим. Он говорит, все на свете наваждение.

— Куда?! — кричит вслед переписчику Копл. — Бадана Ерухимку тоже не хочет. Я ее спрашивал.

Ерухимка мелко дрожит, испуганно озирается и тоже выскальзывает из рук Копла.

— А я с ним молиться не буду. Он невежда, идолопоклонник. Рамбам в своих четырех стенах не сидел. И я тоже кое‑что соображаю.

Реб Копл стоит, будто на него ушат воды вылили. Бессильно опускает освободившиеся руки. И, как назло, прямо перед ним возникает шамес Старо‑Новой синагоги:

— Реб Копеле, пойдемте в мою синагогу, мне десятого не хватает.

— Так что с колодцем? — ворчит Менде.

— Слушай, Менделе! — Реб Копл хватается за носильщика обеими руками. — Если бы Всевышний отвергал никчемных людей для миньяна, меня бы Он первого отверг. Я шамес, сват, посыльный при суде, торговец талесами и — самый бесполезный человек на свете. Турок!

Глава VII

В синем вечернем воздухе посреди пустого Синагогального двора стоит Ерухимка. Тихо, прохладно. Он смотрит на небо, и ему кажется, что большие круглые часы на стене синагоги плывут вверх и там превращаются в луну. Рядом с ним стоит поруш из молельни Гаона реб Бунемл и твердит: хорошо, его старший сын Шлоймеле грешил и был наказан. Но в чем провинились его остальные дети, которые умерли маленькими? Ерухимка утешает старичка, что на самом деле никакой разницы, на этом свете его малыши и старший, Шлоймеле, или на том. Жизнь и смерть, райский сад с древом жизни и древом познания и геенна огненная не в других мирах, а повсюду, среди нас, просто мы их не видим. Вот рай, вот ад — склоняется философ вправо, влево, будто благословляет луну и говорит стоящим рядом евреям: «Мир вам, мир вам». Поэтому, продолжает Ерухимка, ему больше жаль страдающего реб Бунемла, чем его детей. Даже в эту секунду они возле него, но он их не видит, потому что они изменили свой облик.

— А моя Цивья‑Рейза говорит, что даже раввинши хотят увидеть своих детей счастливыми на этом свете, — бормочет старичок, начиная сердиться на Ерухимку. — Ты рассказал мне, что мой старший сын занимался рукоблудием. Но если ты не женишься, тоже оступишься, как он. Хорошее дело — допоздна во дворе болтаться!

— А почему вы тут болтаетесь и спать не идете?

— Я — это другое. Моя песенка давно спета, — улыбается старичок и уходит, сгорбившись. Идет и думает, что его Цивья‑Рейза не так уж неправа. Он бросил лавку, стал порушем. Но оттого, что он сидит в молельне, легче не становится. Бродит, как лунатик, и не находит утешения.

Ерухимка стоит, задрав голову, морщит лоб и улыбается про себя: реб Бунемл хочет, чтобы высший разум объяснился с его женой, реб Копл уверен, что Всевышний наблюдает, как он устраивает браки, а Лозер думает, что на небесах прислушиваются к его мычанию. По Рамбаму получается, что разум детей реб Бунемла после их смерти не слился с высшим разумом. С другой стороны, это несправедливо, и маленьких детей жалко. Ладно переписчик Лозер. Доживет свою холостяцкую жизнь, и развеется его разум, как дым. Так ему и надо. А детишки реб Бунемла в чем провинились, что не успели постичь Б‑жественное? Но ничего не поделаешь, он, Ерухимка, ничем не может помочь.

— Ерухимка, — слышит он чей‑то шепот. Поворачивается и видит Ривкеле: легкое платье в цветочек, мягкие туфельки. Стоит возле него, опустив голову, будто хочет показать ему черные косички на затылке.

— Ривкеле, я тебя целую неделю не видел, — вздыхает Ерухимка. — Совсем меня не жалеешь, не понимаешь, что, когда тебя не вижу, я размышлять не могу.

— Я вчера плакала. — И девушка рассказывает: чем веселее смеется ее мать, тем больше она, Ривкеле, тоскует по отцу. Он разговаривал с ней чаще, чем с мамой, и с Ерухимкой разговаривал. За это она его и любит, выходит к нему по вечерам.

— Ты и с Юдкой из двора Лейбы‑Лейзера разговариваешь. Он целыми днями по тебе сохнет, — грустно замечает Ерухимка.

— Мне с ним интересно. — Черные глаза Ривкеле вспыхивают. — Он хочет мир переделать, чтобы все люди были равны.

— Как людей можно сделать равными, если они разумом не равны? — Ерухимка смотрит на небо, будто Ривкеле — созвездие Дева, а не живая девушка, которая стоит рядом с ним у Железных ворот. — Если у человека нет разума, то нет ничего, а если есть разум, то ему ничего не надо.

— А если у тебя есть разум, тебе хорошо? — спрашивает Ривкеле. — Твой отец кричит на тебя, евреи из Синагогального двора над тобой смеются. Неужели тебе хорошо?

— Очень хорошо, — мягко отвечает Ерухимка. — Только ты почаще приходи со мной поговорить. Без тебя мне грустно.

— Что толку от разговоров? — серьезно, по‑взрослому спрашивает Ривкеле. — Ты не можешь на мне жениться, потому что ты философ и не хочешь стать человеком, не хочешь торговать у отца в магазине.

— А ты хочешь мужа‑торговца?

— Я тебя хочу.

— Ты же считаешь, у меня есть разум. Как я могу забивать себе голову отцовской бухгалтерией? — И Ерухимка жалуется, что, стоит ему зайти к отцу в магазин, он чувствует, как мозги покрываются пылью от мешков с мукой. А отец этого не понимает, и замужние сестры не понимают. Его сестры — как растения или животные, у них слишком примитивный разум. Оплакивают его, как покойника, пугают, что отец женится и будет у него мачеха. Но его это не беспокоит. И не беспокоит, что Лозер смотрит на него с ненавистью. Он знает, что Лозер хочет жениться на Ривкеле.

— Не хочу Лозера, не хочу Юдку. Я тебя хочу, — сердито говорит Ривкеле. Ей жалко его, говорит, потому что ему придется с мачехой ругаться. Она тоже со своей мамой ругается. А если бы они обе замуж вышли, она даже с ним ругалась бы. Люди болтают, что жене его несладко придется, ведь он вбил себе в голову, что все на свете — не более чем наваждение.

Сильно обеспокоенный Ерухимка клянется, что его оклеветали. Он же не утверждает, что Ривкеле — это наваждение и что они оба не стоят сейчас у Железных ворот, ведущих из двора в еврейский квартал. В нижнем мире они оба — действительность, и двор — действительность, и даже переписчик Лозер существует. Ерухимка утверждает только, что мир скрыт от созданий, которые в нем обитают, потому что они думают, что они — действительность и в нижнем мире, и в верхнем. Но на самом деле в верхнем мире земля, двор виленской синагоги и вообще все сотворенное — ничто. Даже они оба в высшем мире — всего лишь сновидение.

— Теперь понятно, Ривкеле? — доверчиво спрашивает Ерухимка.

— Нет, непонятно, — нетерпеливо отвечает Ривкеле. Если он пытается убедить ее, что она — просто наваждение, значит, он ее не любит. Другие парни своим девушкам какие‑нибудь забавные истории рассказывают, а он говорит что‑то непонятное. Когда ее папа с ней разговаривал, она все понимала, а его не понимает. И правда философ.

— Эх, Ривкеле, не знаешь ты, как это хорошо — быть философом. — Ерухимка аж дрожит от радости. Когда‑то, говорит, каждый еврей философом был. Пусть она представит себе: стоят гои с топорами, копьями, ружьями и просят евреев: «Мы вас озолотим, осчастливим, только поцелуйте крест и скажите, что тысячи лет назад Всевышний принял вид человека». Евреи стоят, дрожат: «Заберите наше имущество, сделайте нас рабами, только не убивайте». А чернь хохочет, их священник смеется, и все гои смеются: «Еврейчики помирать боятся. Так поцелуйте крест, глупцы, трудно, что ли?» Но евреи плачут и кричат: «Нет, нет, нет! Б‑г принял человеческий облик? Никогда! Мы верим в единого Б‑га, и можете нас убить!»

— Это и есть твоя забавная история? Мне страшно будет в темноте домой по лестнице подниматься, — говорит испуганная Ривкеле, оглядывается и вдруг веселеет. — Вон Лозер стоит. Я его позову.

— Не надо, Ривкеле. Не тот у него разум, он слишком туго соображает.

— Все‑таки позову. Лозер, Лозер, что вы там стоите? Я с вами поговорить хочу, — звенит в пустом, освещенном луной дворе ее серебряный голосок.

Лозер, как пугливая птица, осторожно приближается на один шаг. Когда Ривкеле начинает смеяться — не бойтесь! — пододвигается еще ближе, замирает в тени и смотрит на парочку из‑под надвинутого на лоб козырька.

— Лозер, — говорит Ривкеле, — почему вы ненавидите Ерухимку? Не надо. Мой папа его любил, и я его люблю.

Лозер чувствует, как у него сердце сжимается. У Ривкеле такой нежный голос, что слеза прошибает. Любила бы она его, а не Ерухимку, Лозер бы для нее свою тесную комнату украсил, портрет Виленского гаона повесил бы на стенку, а сам сидел бы в прихожей, проверял филактерии и тихо радовался, что в комнате сидит Ривкеле. Он принарядился бы, надел бы новый картуз, новый резиновый воротничок, купил бы шерстяной талес. Лозер вспоминает, что хотел жениться на Ривкеле, поскольку она недорого будет ему обходиться, и ему даже стыдно становится. Теперь он думает, что никаких денег на нее не жалел бы, одевал бы ее, как принцессу, и ее матери помогал бы. Только все‑таки лучше, чтобы теща Бадана отдельно жила.

— Знаете что, Лозер, — говорит Ривкеле, — пожмите Ерухимке руку, помиритесь.

— И правда, чего нам ссориться? — соглашается Ерухимка. — Я размышляю, Лозер пишет. Ну и пускай пишет себе на здоровье, мне‑то что?

Мимо, будто никого не замечая, торопливо шагает паренек.

— Юдка, ты нас не узнаешь? — окликает его Ривкеле.

— Это с кем ты тут болтаешь? Со святошами этими, воронами черными? — Юдка встряхивает длинным, до кончика носа, чубом и сурово обращается к Ерухимке с Лозером: — Почините колодец — мы опять его сломаем. Вы землей из колодца хотите запорошить глаза пролетариату, чтобы он не видел, кто его настоящий классовый враг. Пусть во дворе не будет воды! Тогда народ восстанет, совершит революцию и свергнет режим.

Так говорит Юдка, двумя пальцами зачесывая назад густой чуб, и с торжеством смотрит на Ривкеле, будто отомстил ей за то, что она связалась со святошами. А Ривкеле с любопытством смотрит на него и вдруг прыскает:

— Ой, Юдка, а я и не знала, что ты такой дурак. Когда ты вчера у нас все это Менде говорил, я думала, ты шутишь. А теперь вижу, ты и правда дурак.

— Если засыплешь колодец, Менде тебя так сожмет своими лапищами, что из тебя сок брызнет, как из лимона, — поддразнивает его Ерухимка.

— Менде? Меня?! — Юдка надвигается на него, опустив голову, будто хочет лбом боднуть Ерухимку в нос, чтоб кровь пошла. — Думаешь, я вас боюсь? Думаешь, я один? — Он закладывает в рот два пальца, и долгий, пронзительный свист эхом отдается в окрестных переулках. — Эй вы, смотрите! Вот собираются наши ребята, — заявляет он маленькой компании, которая никого не видит. — Испугался я вашего Менде!

То ли эти бездельники так уверенно себя чувствуют потому, что рядом стоит Ривкеле, то ли потому, что считают Юдку хвастуном, но они спокойны. А Ривкеле чуть не плачет:

— Что ты за человек, Юдка? Ерухимку хочешь побить, колодец засыпать, чтобы мы без воды остались. Правильно папа говорил: кто в Б‑га не верит, тот человека убить может.

— Ничем не могу помочь, — холодно отвечает Юдка. — Я невысокого мнения о мещанской любви, я не какой‑нибудь задрипанный интеллигент. Мне пора, ребята ждут. — Он озирается с таинственным видом, будто за ним следят со всех сторон, и удаляется, потряхивая чубом.

— Во дворе колодец пересох, а у Юдки — мозги, — смеется Ерухимка.

— Где он так свистеть научился? — удивляется Лозер. — Как заправский хулиган.

Напротив, во дворе Рамайлес, открывается окно: ребецн Бадана зовет дочку домой. Лозер и Ерухимка отступают от ворот в глубину Синагогального двора.

— Не бойтесь, — подбадривает их Ривкеле. — Я что, с мужчинами поговорить не могу?

— Ривкеле, куда пропала? — опять слышен голос Баданы.

Мужчины отступают еще дальше, к молельням, а Ривкеле бежит во двор Рамайлес и по пути думает, что больше не будет дружить с Юдкой, что Лозер не такой уж злой, что Ерухимка навсегда останется философом, и что, если мама спросит, где она была, она ответит, что беседовала с парнями. Она не боится.

Ерухимка и Лозер остаются в пустом ночном дворе: выбеленный луной, он остывает всеми запертыми, темными молельнями. Ерухимка смотрит на небо, а Лозер — себе под ноги. Надвинув на глаза потрепанный картуз, он думает о Ривкеле: она такая же бледненькая, как сейчас Синагогальный двор. Если бы она вышла за него, он наряжал бы ее, как свиток Торы в искусно расшитый чехол, и еще красивее выводил бы коронки на буквах.

— Спать не идешь? — спрашивает Лозер у тени, лежащей между ним и Ерухимкой. Будто двое поссорившихся мальчишек разговаривают через третьего.

— Отец меня не понимает, приходится домой пробираться, когда он спит уже. А он, бывает, до утра сидит, бухгалтерией занимается. — Ерухимка не опускает головы, будто тоже занимается бухгалтерией — подсчитывает, сколько звезд на небе.

— Чего ты правда к нему торговать не пойдешь? Он тебе карманные деньги будет давать, женит тебя.

— Не хочу я торговать ради того, чтобы жениться.

— Но жениться все‑таки хочешь, — опять обращается к тени Лозер. — До полуночи у ворот стоишь, Ривкеле ждешь. Думаешь, я глупец, ничего не понимаю?

— Конечно, ты глупец и ничего не понимаешь. По‑твоему, если я жду Ривкеле, я думаю так же, как ты? Тебе надо мозги оттачивать.

— У меня мозгов побольше, чем у тебя, — огрызается Лозер. — И зачем ты с ней разговариваешь? Просто так?

— Просто так.

— А жениться не хочешь?

— Эх, дурак ты! — почесываясь, тихо смеется Ерухимка. — Конечно, хочу. Но я знаю, что ничего из этого не выйдет. А ты, дурак, куда лезешь? Ривкеле тебе в дочери годится. Даже ее мать за тебя замуж не хочет.

— Почему Бадана не хочет меня ни в мужья, ни в зятья? — грустно спрашивает Лозер.

— Потому! — жестко отрубает Ерухимка. — Ребецн Бадана — женщина веселая, еще молодая, а ты — старый бирюк.

— Я и сам ее не хочу. — Лозер кривится, будто его тошнит. — Тоже мне ребецн. Болтливая, шумная, и деньгам цены не знает.

Ерухимка замерз в своих лохмотьях, он дрожит и думает, что Лозеру хорошо: у него собственное жилье, он сам себе хозяин. Но тот даже не понимает, как ему хорошо. Ему так тоскливо, что он придвигается к Ерухимке и изливает ему душу: он знает, что банда Синагогального двора считает его скупцом и все его ненавидят. А что с ним будет, если он все свои деньги потратит? Кто ему поможет, если он не сможет свитки переписывать и филактерии проверять? У него зрение портится, как бы совсем не ослепнуть.

— Если на мир с такой злобой смотреть, ничего удивительного, что глаза портятся, — Ерухимка дрожит от холода. Но Лозер так удручен, что, вместо того чтобы разозлиться, еще ближе придвигается к философу и рассказывает секрет:

— Грустно мне. Знаешь что? Пойдем ко мне ночевать.

— К тебе? — Ерухимка не уверен, подобает ли ему, мыслителю, ночевать под одной крышей с невеждой. — И где ты меня положишь?

— В спальне, — грустно отвечает Лозер. В спальню, которую он украсил бы для Ривкеле, придет ночевать облезлый философ. Хотя Ривкеле говорит, что очень любит Ерухимку, переписчик понимает, что ничего у них не выйдет и Ерухимка тоже останется старым холостяком.

Сплетенные тени Ерухимки и Лозера исчезают, и на двор наползают тени построек, устилают его мягким, синим плюшевым ковром. Молельни задирают головы в обросших мхом ермолках, будто подражая Ерухимке, и смотрят кривыми окошками, не появляется ли в небе золотой отблеск рассвета, когда первые прихожане идут на утреннюю молитву.

Ребецн Бадана сидит у окна мансарды и смотрит вниз, на тесный двор. Окруженный слепыми, темными стенами, он выглядит как глубокий, черный ящик с углем. Ривкеле уже спит, а Бадана дышит свежим воздухом — воздухом, который пропитан угольной пылью, ржавчиной и гнилью прошлогодней картошки, моркови и редьки, что лежат в закрытых лавках. Дочь, думает Бадана, не очень‑то ее любит. Отца она любила больше. Ривкеле терпеть не может, когда Бадана смеется. Даже единственная дочь не понимает: Бадане только и остается веселиться да смеяться, иначе она постоянно плакала бы с тоски. Когда родители выдавали ее замуж, Бадана не решилась им сказать, что Велвеле — золотой человек, но ей не подходит. Сейчас ее опять хотят выдать замуж, но не за такого же реб Велвеле — мудреца, праведника и раввина, а за какого‑нибудь бездельника из Синагогального двора. У ее друзей насчет нее большие планы, а насчет Ривкеле — тем более. Тут фантазия еще богаче. Все хотят выдать ее дочь за переписчика Лозера или за полоумного Ерухимку.

Уж если опять выходить замуж, то за того, кто будет ей мужем, а она ему — женой. А не наоборот, как было у них с реб Велвеле. С кем она пошла бы под свадебный балдахин, так это с реб Авигдером, Ерухимкиным отцом. Реб Авигдер — хороший хозяин, богатый, умный, здоровый, щедрый и притом настоящий еврей. В Дни трепета молится перед омедом и денег за это не берет. Она слышала, он себе невесту подыскивает, а дочки злятся. Но, видно, его их злость не слишком беспокоит. Они были бы прекрасной парой. Дочек он замуж уже выдал, и стала бы она единственной хозяйкой в доме. И для Ривкеле счастье. Надо ее одевать, кормить как следует, чтобы не была такой худенькой и бледненькой, а потом, когда постарше станет, замуж выдать. Один недостаток у реб Авигдера — полоумный сынок, этот самый Ерухимка, у которого с ее Ривкеле, так сказать, любовь. Ерухимка не в отца пошел, скорее в мать, как Ривкеле — в реб Велвеле, царство ему небесное. Покойная жена реб Авигдера болезненная была, бледная, задумчивая. Такая как раз больше раввину под стать. Это Бадане надо было выйти за реб Авигдера, а его жене — за реб Велвеле. Видно, и на небесах иногда ошибаются. Вот и она ошиблась, подумала, Менде предлагает ей Лозера, а оказалось, Лозер имеет в виду Ривкеле. Эх, Лозер, Лозер! Будь она хоть старой девой, и то за него не пошла бы. Не ошибиться бы только так же с реб Авигдером. Но когда она приходит к нему в магазин за мукой, кажется, даже слепой видит, что она ему нравится.

Поговорив с Ерухимкой, Бунемл поплелся на другой конец Синагогального двора, к воротам, выходящим на Немецкую. По улице прогуливались компании парней и девушек, громко смеялись, наслаждались вечерним ветерком, остудившим воздух после дневной жары. От компании отделилась парочка, остановилась у запертых ворот. Парень дернул колокольчик, и гулкий, отрывистый звон оповестил дворника, что надо идти открывать. Бунемл, стоя в тени, видел, как парочка обжимается, слышал звуки поцелуев, охи, вздохи, нежный шепот, и, когда ворота открылись, девушка громко крикнула парню:

— Завтра смотри не опоздай, как сегодня!

«Боится потерять вечер поцелуев», — улыбнулся в бородку Бунемл и побрел обратно, в глубь двора. Цивья‑Рейза не раз говорила: если бы их Шлоймеле был современным, светским молодым человеком, он не умер бы с тоски… Он умер, потому что так было суждено, а не потому, что не гулял с бесстыжими девицами, которые с парнями целуются, вздыхает старичок. Слабые ноги несут его туда, где во дворе стоят синагога братства поденщиков, синагога маляров, хасидская молельня, баня, общественный сортир и разрушенный колодец.

На бревне обвалившегося колодезного сруба примостилась крупная, бесформенная фигура — носильщик Менде.

— Как в пасхальную ночь. Тебе тоже не спится, Менделе? — вздыхает старичок.

Пока Михла не засыпает, Менде не ложится, потому что она трещит без умолку. Рассказывает, с кем поцапалась в будке резника, где птицу ощипывает, клянет свою судьбу, ругает Менде, что он совсем зарабатывать перестал. Менде к ее болтовне давно привык, просто не отвечает, но сегодня она так разошлась, что даже заплакала. Этого он уже не вынес, сбежал из дому.

— Михла мне житья не дает: почему я у Всевышнего не вымолил, чтобы она мальчика родила.

— Точь‑в‑точь как Рахиль праотцу Иакову, — бесцветным голосом говорит Бунемл и думает про себя: «Если Всевышний и благословит детьми, откуда уверенность, что они не умрут маленькими? Менде — человек бедный, а жена у него, прости Г‑споди, слегка придурковата, и все‑таки он полагается на Всевышнего и не задумывается, что будет с ребенком. “Ойлом кемингогой нойгейг” ». Только он, Бунемл, на старости лет взбунтовался, оставил жену и ушел в молельню Гаона размышлять, как устроен мир. Но так ничего и не понял, не поумнел, как Цивья‑Рейза говорит. Крутится ночью во дворе, а Цивья‑Рейза дома глаз не смыкает. Мало того, что детей потеряла, так еще и он ее бросил.

— И колодец мне покоя не дает, — грустно добавляет Менде.

— У кого что болит, тот про то и говорит. — Бунемл присаживается на бревно рядом с носильщиком. — А я думал, нашлись уже богатые хозяева, которые взяли на себя заповедь колодец починить.

— Никого не нашлось, — жалуется Менде и продолжает: когда реб Бунемл ему отказал, он подумал: все пропало! Что теперь делать? Его заработков носильщика не хватит, тем более в последнее время ему редко выпадает чьи‑нибудь вещи отнести. Конкуренты с тележками хлеб отбивают. А сегодня такое случилось, что, если колодец не починить, и правда беда будет. До сих пор их соседки по двору ходили к колонке на Замковой. И сегодня пошли, а колонка сломана. Вокруг стояли гои и орали, что жиды колонку испортили, пора им погром устроить. Женщины еле ноги унесли. Пошли к собору на Немецкую, где за ведерко воды платить надо. А управляющий испугался, что там тоже кран сломают, ни одного билета сегодня не продал и дворнику приказал всех прогнать.

— Сжальтесь, реб Бунемл, вернитесь ненадолго в лавку, чтоб ваша жена согласилась колодец отстроить.

— Доходов с нашей лавочки все равно не хватит.

— Я тоже руку приложу, добавлю, сколько смогу! — выкрикивает Менде, и в его голосе уже слышится радостный шум прибывающей воды. — Если не смогу накопить, встану посреди двора и буду просить милостыню.

— Хорошо, — после долгого молчания говорит Бунемл. — Я вернусь домой и опять начну торговать.

— Дай вам Б‑г дожить до ста двадцати лет! — Менде заключает старичка в могучие объятия. — Дай вам Б‑г дожить…

— До чего дожить? До счастья от детей своих?

Менде растерянно озирается и видит, как ему подмигивает посеребренная лунным светом памятная доска на стене, где написано, что проповедник реб Меер‑Ноех починил колодец.

— Дай вам Б‑г дожить, чтобы имена ваших покойных детей вырезали на доске под именем проповедника реб Меера‑Ноеха.

— А тебе, Менделе, дай Б‑г дожить до рождения сына.

— Омейн! — Менде поднимает глаза к небу, и оба умолкают. Реб Бунемл сидит — мысли путаются, глаза прикрыты, а Менде как завороженный смотрит на круглую полную луну. Вот если бы она была колодцем Мирьям, который сопровождал евреев в пустыне, а накануне субботы странствует по еврейским колодцам, и Б‑г помогал бы тем, кто из него пьет! И если бы Всевышний совершил великое чудо — помог Менде починить колодец! Менде вышел бы за водой именно в ту минуту, когда там находится колодец Мирьям, они с Михлой попили бы из него воды жизни, и Б‑г помог бы им родить ребенка, мальчика.

Глава VIII

На субботу Бунемл пришел к своей старушке с благим намерением сообщить, что он больше не будет порушем и вернется домой. Но она со злостью заявила, что не приготовила на двоих. Бунемл произнес кидуш таким голосом, будто только что закончил траур справлять. Когда Цивья‑Рейза подала на стол, Бунемл едва притронулся к субботним яствам, и она разозлилась еще больше:

— Думаешь, мне еды не хватит? Я достаточно наготовила. Решила, ты гостя приведешь, поруша какого‑нибудь из молельни Гаона. Тебе же со мной скучно.

Бунемл удивился. То говорит, на него не приготовила, то — что и на гостя хватит. Вслух он ничего не сказал, но подумал, что его Цивью‑Рейзу не узнать. Когда дети были живы, приветливая была, всегда улыбалась. А как Шлоймеле умер, злая стала. Лицо похудело, подбородок заострился. Если покупательнице какая‑нибудь посудина не понравится, Цивья‑Рейза сразу бранится и из лавки гонит. Пока дети были живы, не так много суетилась, как теперь. Спина совсем сгорбилась, ведь не отдыхает совсем, все бегает маленькими шажками, ищет работу в доме или в лавке. Бунемл понимал: Цивья‑Рейза кричит, потому что слезы уже иссякли, но огорчался, что этого не понимают соседи и считают ее сварливой.

В субботу утром Бунемл пошел в молельню, куда ходил еще до того, как стал порушем. Его встретили тепло, как своего, но и с уважением, как поруша, к чтению Торы вызвали. Спускаясь с бимы, он заметил, что Цивья‑Рейза из женской части молельни наблюдает за ним из‑за шторы, будто он ей жених. А после молитвы ждал Цивью‑Рейзу, как в первую субботу после свадьбы. Цивья‑Рейза от смущения заспешила, засеменила, что по субботам совсем негоже. За чолнтом добродушно рассмеялась:

— Все‑таки этот Менде, прости Г‑споди, глуповат. Приходил просить, чтобы я не возражала против колодца, потому что ты из‑за колодца домой решил вернуться… А заодно рассказал жалобным голосом, как на колодец хотел сватовством заработать, да сел в калошу, мать с дочкой перепутал.

И тут оплошал, подумал Бунемл. Теперь он понял, почему Цивья‑Рейза давеча так неприветливо его встретила. Рассердилась, что он ради колодца вернулся, а не ради нее. А все‑таки еды наготовила и на него, и на гостя. Чтобы не омрачить субботу, Бунемл с трудом подавил тяжелый вздох. Но сразу после гавдолы вдруг разошелся, даже глаза загорелись, и начал рассказывать пустому бокальчику на столе, теням на стенах, пустым табуреткам и Цивье‑Рейзе.

Их Шлоймеле был праведник, поэтому Всевышний и забрал его к Себе до срока, чтобы он не успел оступиться и согрешить. В святой Геморе рассказывается, что рабби Йойхенен, тот, который всех детей потерял, однажды шел по дороге и увидел, как человек с дерева финики собирает. Зрелые оставляет, только незрелые рвет. Рабби Йойхенен говорит ему: «Зрелые же лучше». А тот отвечает, что собирается в дальний путь, поэтому берет незрелые финики, они полежать могут, а зрелые испортятся. И рабби Йойхенен сделал вывод, что Всевышний забрал его детей, чтобы они не сошли с прямого пути. А если, сказал Бунемл, это утешило рабби Йойхенена, значит, и их обоих должно утешить. Еще бывает, что дети умирают за грехи родителей, об этом у царя Соломона сказано: «Видел я слезы ограбленных». Это он подразумевал маленьких детей, которые умерли за грехи родителей, а когда те окажутся на том свете, благодаря своим детям не попадут в ад.

— Ты прямо как наш двор с двумя воротами, — ответила Цивья‑Рейза. — Хочешь — через одни ворота в еврейский квартал выходишь, хочешь — через другие на широкую улицу, где русская церковь стоит. То, по‑твоему, наш Шлойме такой грех совершил, что сказать стыдно, и Всевышний его наказал, а то он праведник из праведников.

— А что евреи две тысячи лет в изгнании, тебя не волнует? — злится Бунемл, что Цивья‑Рейза над ним смеется. — Были бы твои дети с тобой, тебя бы не беспокоило, что евреи уже две тысячи лет мучаются. А Всевышнего беспокоит, и праведники и дети много раз погибали, чтобы искупить вину нашего народа. Евреи нуждаются в милосердии.

— И мои дети должны на капорес пойти, как цыплята? — аж подпрыгивает Цивья‑Рейза. — Тут, в Синагогальном дворе, есть и другие матери с детьми, дай им Б‑г дожить до ста двадцати лет! Но если кто‑то нужен на капорес, почему именно мои? С какой стати Тому, чье имя нельзя произносить всуе, понадобилось, чтобы мои птенчики раньше срока были зарезаны? Вспомнил Он про евреев, пожалел их, а без жертв нельзя было? Ни за что не поверю, пока мне на глаза черепки не положат.

Видит Бунемл: хотел как лучше, а вышло совсем плохо. Вздыхает: никогда, с тех пор как они одни остались, она столько не роптала, как сейчас.

— Поруш мой! — горько усмехается Цивья‑Рейза. — От сильного удара настоящую боль потом чувствуешь, не сразу. К тому же я ведь не молодею, а чем больше стареешь, тем сильней одиночество. И почему мне роптать нельзя? Твоему Иову можно, а мне нет? Ты только о нем и говоришь, об Иове своем.

Можно, конечно, и ей можно, пытается Бунемл унять ее по‑хорошему. Когда безбожник ропщет, это смешно. Так‑то он не верит, но, когда худо приходится, взывает к Всевышнему. Не потому, что уверовал, а потому, что надо кого‑то в своих бедах обвинить. Цивья‑Рейза — другое дело, она Б‑га не забывала, и когда детей был полон дом. Теперь она имеет право роптать. Это как маленький ребенок, говорит Бунемл, мама сидит, а он стоит перед ней, плачет, молотит ее кулачками по коленям, потому что она его наказала или просто не сделала, что он хотел…

— Ну что значит «не сделала», — спохватывается Бунемл, испугавшись, что его слова вызовут у жены новый приступ гнева. — Мы же оба верим, что душа не умирает и на том свете ты встретишься с душами своих детей.

— Не знаю, нужна ли душам мать, — качает головой Цивья‑Рейза.

На том свете, говорит, ее дети снова стали теми, кем были, прежде чем спустились в ее чрево, и она не знает, захотят ли они ее вспомнить. И если она сама станет там совсем не такой, как сейчас, то неизвестно, обрадуется ли она им, как на этом грешном свете радовалась. Что ее там ждет? Она боится, что там даже печалиться по своим детям не сможет. Когда других радостей нет, печаль — тоже радость.

— Глупая ты, Цивья‑Рейза, — устало улыбается Бунемл доброй и грустной улыбкой. — На том свете радость святая, вечная: сидеть под крыльями Духа Б‑жьего, как сказано в «Эйл молей рахамим» .

— Не хочу! — взрывается Цивья‑Рейза. — Хочу счастья, которое отобрали у меня, — счастья от детей своих!

Старичок, пожалев, что заболтался с носильщиком, побрел домой. Он боялся, что мир между ним и Цивьей‑Рейзой разрушен навсегда. Он не знает, то ли он и правда совсем поглупел в молельне Гаона, как недавно сказала Цивья‑Рейза, то ли, наоборот, настолько там облагородился, что даже с собственной женой не может договориться.

— Все‑таки мы грешны, Цивья‑Рейза, гордецы мы с тобой, — вздыхает Бунемл. Вот пусть сама посмотрит, какие они гордецы. Он ни на секунду не может забыть, что он Бунемл, а она не может забыть, что она Цивья‑Рейза. Но будь оба поскромнее, знали бы, что они — две капли в великой реке, два деревца в густом лесу. Если зачерпнуть ведерко воды, разве река обмелеет? Если срубить два деревца, лес перестанет быть лесом? Когда он сидит в молельне Гаона у печки среди бедняков, он знает, что много места не занимает, его там и не видно. А вот всю их компанию видно. И хотя он даже ни с кем не разговаривает, ему приятно понимать, что справа сидят евреи и слева сидят евреи. И то же самое, что среди живых, он чувствует среди мертвых. Когда они с Цивьей‑Рейзой на годовщину идут к детям на кладбище, в первых рядах, где богачи лежат, он видит мраморные дворцы с тяжелыми железными цепями, отшлифованные доски, на которых вырезаны золотые и серебряные буквы. При жизни богачи не позволяли забыть, кто они, и после смерти хотят, чтобы их помнили вечно. Но что толку от этих огромных надгробий? Наступает ночь, и они одиноко стоят в темноте… Ему все время кажется: чем больше надгробие, чем дальше оно отодвинуто от других, тем сильней по ночам его одиночество и тем гуще вокруг него темнота. А простые евреи, которые жили бок о бок, и там остаются рядом, в одном миньяне. Стоят на могилах бедные надгробия — полукруглые, низкие камни, утонувшие во мху и траве, окруженные деревцами, и когда дует ветерок, покачиваются все вместе, все вместе, как при жизни. Ему даже кажется, что на этих камнях бороды растут. Приходит родственник, ищет могилу, а надписи стерлись, будто усопшие не хотят, чтобы видно было, кто здесь кто. Такие евреи даже в рай не стремятся, потому что не думали, ждет ли их награда на том свете. Они на этом свете жили, зная: есть Всевышний, есть Тора, чтобы ее изучать, и есть заповеди, чтобы их выполнять. И ничего не требуют после смерти… И со слезами на глазах Бунемл заканчивает:

— Так что, Цивья‑Рейза, давай не будем забывать, что мы среди евреев живем, и давай починим колодец в Синагогальном дворе. Весь квартал без воды, еще, не дай Б‑г, холера начнется, как та, что наших детей убила во время войны. Дети на улице — не наши, но это еврейские дети, и они говорят нам: «Доброе утро, дедушка, доброе утро, бабушка!» А мы отвечаем: «Здравствуйте, деточки».

— Понимаешь, не в колодце дело, — качает головой Цивья‑Рейза. Голос у нее грустный, она, словно ткачиха нити, сплетает мысли своего Бунемла с тенями, красноватым светом лампочки и тишиной, синеющей в окне летней ночи.

Она, говорит, и сама порой думает: были бы дети живы, она за них убить была бы готова. Знает она таких матерей: в детях души не чают, но чем больше им преданы, тем злее ко всем остальным. Как звери, кого угодно растерзают. Вот Всевышний и увидел, что она ради своих детей таким же зверем может стать, и забрал их к Себе. Так что, пожалуй, ее Бунемл в чем‑то прав. И еще ей кажется, что несчастные люди внимательнее к другим, чем те, у которых все хорошо. Вот, например, были бы у них взрослые дочери, которых надо кормить, одевать и замуж выдавать, им бы, наверно, не до колодца было. Так или иначе, она ясно видит: придумать правильный, умный ответ, от которого им легче станет, они уже не смогут. Единственное, что остается, это помочь нуждающимся починить колодец. Только с одним условием: чтобы имен их детей не вырезали на доске, которая висит на стене над колодцем. Об этом она даже слышать не хочет! До счастья видеть их имена вырезанными на камне она уже дожила. Когда она хочет их увидеть, то идет на кладбище. А чтобы поговорить со Шлоймеле, и на кладбище идти не надо. С ним она здесь разговаривает, дома.

Цивья‑Рейза встает с табуретки, семенит к комоду и достает из верхнего ящика потертый мешочек с филактериями, дрожащими пальцами развязывает его и кладет на стол две черные коробочки с задубевшими ремешками.

— Филактерии Шлоймеле, — вздыхает старичок, будто видит останки сына, выкопанные из земли. — Зачем ты это делаешь?

— Я разговариваю с ними, — отвечает с посветлевшим лицом Цивья‑Рейза. — Когда ты стал порушем, а я одна осталась, я их вынимала и с ними говорила.

И гладит коробочки, ту, что на лоб крепится, и ту, что на руку, будто гладит сына по голове и по плечу.

Глава IX

Виленского генерал‑губернатора Муравьева едва помнили восьмидесятилетние старики, но рассказы о его жестокости передавались из поколения в поколение. Поляки устанавливали кресты там, где он вешал и закапывал их дедов, участников польского мятежа, а двор виленской синагоги дал его имя еврейскому нищему.

Зимой и летом он ходил в старом длинном пальто и высоких валенках, никогда не расставался с палкой, потому что был почти слеп. В щелочках под полуопущенными веками краснели глаза, изъеденные трахомой. Он требовал милостыню, брызжа слюной, с руганью и проклятиями. Идя по улице, рявкал на прохожих и замахивался палкой, будто собак отгонял. Кто‑нибудь, потеряв терпение, выкрикивал ему в рожу: «Муравьев! Вешатель!» Так прозвище за ним и закрепилось. Но нищий только смеялся, ему льстило, что его ненавидят и боятся. Зато, как он считал, никто не посмеет отказать в подаянии.

В синагоге могильщиков Муравьев держал ломбард — ящик с талесами, филактериями и ермолками. Прихожане удивлялись, как слепой определяет, кому подать целый шерстяной талес и высокую бархатную ермолку, а кто удовлетворится засаленной ермолкой и старым талесом с дырками.

— Он богачей по голосу узнает, — шутили евреи.

Иногда кто‑нибудь просил у него филактерии, но Муравьев отказывал.

— Я что, не еврей, что ли? — возмущался проситель.

— Конечно, не еврей. У вас сердце не еврейское. Вчера я у двери стоял, а вы мимо прошли и ни гроша мне не подали, — огрызался в ответ Муравьев, а проситель только руками разводил: он же вроде слепой. Как он все видит, этот пес?

Медная монета в один грош и серебряная в десять грошей одинакового размера, одинаковой толщины. Но Муравьев никогда не ошибается. Прихожанин отсчитывает ему в подставленную ладонь: «За филактерии — не один, за талес — не два, за ермолку — не три». Вдруг Муравьев двумя пальцами хватает монету и подносит к своим красным слезящимся щелочкам:

— Грош мне даете? Г‑сподь для того и создал бедняков, чтобы вы могли выполнить заповедь, помочь нуждающимся. Я бы тоже богачом был, но ради вас страдать должен. А вы мне грош подсунули?!

Смущенный еврей начинает оправдываться. Клянется, что хотел дать три серебряные монетки, но случайно, по ошибке, вместо одной дал медную, и убегает из синагоги со страхом, что Муравьев погонится за ним, как за вором.

Синагогальный двор догадывается, что у слепого нищего где‑то припрятана кубышка с золотом. У него ни жены, ни детей, спит на скамье в синагоге, ест хлебные корки, а каждый день собирает приличную сумму. И кто унаследует его богатство? Наверно, с ним произойдет то же, что с другими нищими: сколотили состояние, а когда померли в синагоге или в богадельне, другой попрошайка стащил из матраца или из сумы накопленное. Однажды на Муравьева насели старосты синагоги могильщиков: он здесь спит, ест, еще и зарабатывает, слава Б‑гу. Было бы очень справедливо, если бы он на синагогу пожертвовал, а то надо дров купить на зиму. Муравьев разорался: пожертвует он на несколько саженей дров, а другие тоже будут у печки греться. И что ему останется, когда все дрова сожгут? Ничего ему не останется, даже дыма.

Но вскоре после разговора со старостами, перед Ханукой, Муравьев принес в синагогу что‑то крупное, тяжелое, завернутое в сукно. Целую неделю сидел над этой завернутой штукой у себя в углу, даже побираться не выходил. Ночью одной рукой придерживал сверток, из другой руки палку не выпускал, чтобы не ограбили. Только после Хануки развернул сукно, и народ увидел большой серебряный светильник на высокой ножке, и на нем выгравировано, что синагоге могильщиков этот светильник пожертвовал реб Довид Дондак в память о своем отце реб Екусиэле, сыне реб Довида. Прихожане и старосты не знали, чему сильней и раньше удивляться: большому, прекрасному светильнику из чистого серебра, или злобному, жадному нищему, преподнесшему синагоге роскошный подарок, или что у этого нищего, которого все знали только как Муравьева, есть еще и еврейское имя и были отец и дед, в честь которого его назвали. Словно думали, что он сам собой родился из грязи.

— А что ж вы сразу светильник не показали, когда принесли, еще до Хануки? — спросил староста. — Зажгли бы его на праздник.

— Так бы я и позволил вам зажигать мой светильник для всяких попрошаек! — возмутился Муравьев. А на вопрос, когда еще зажигать ханукальный светильник, если не в Хануку, ответил: «Когда я захочу!» и отдал его шамесу, чтобы тот запер светильник на ключ в ящик под ковчегом, где лежат короны для свитков Торы. Муравьеву посоветовали позвать слесаря и прикрепить светильник к стене — так надежнее, но тот не согласился: если прикрепить светильник к стене, на него все смотреть будут, кроме него самого, потому что он слепой.

Сделали, как он хотел, и у Муравьева появилась работа — постоянно ощупывать ящик под ковчегом, не взломал ли кто‑нибудь замок и не украл ли светильник. Иногда он приходил в синагогу в пятницу вечером, вытаскивал из кармана пачку свечей и приказывал шамесу достать светильник. А потом весь вечер стоял и смотрел на ряд золотых огоньков, будто они могли возвратить свет его потухшим глазам.

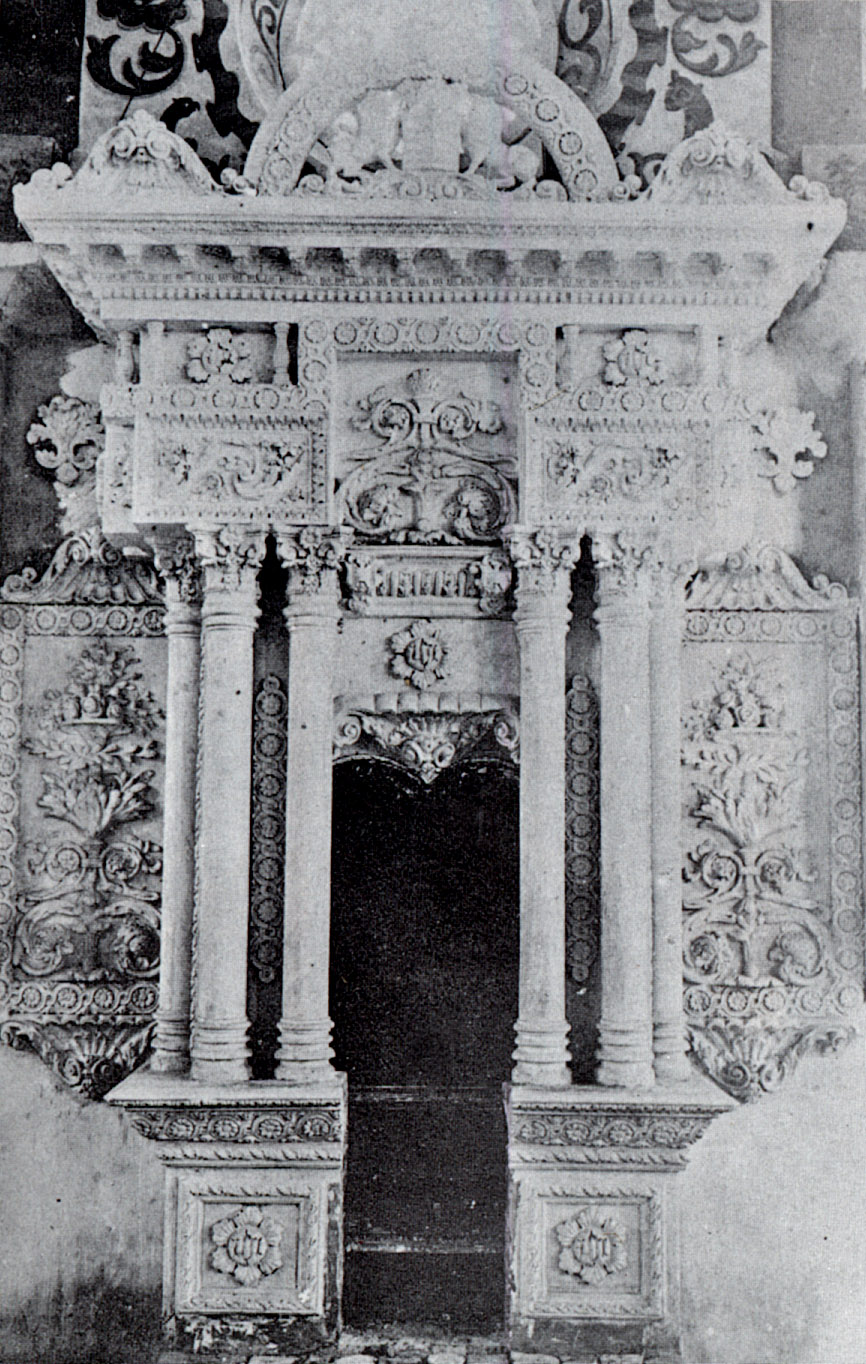

Потом он удивил Синагогальный двор еще больше. Никому не сказал, что задумал, и неожиданно принес большой полог для ковчега. Сверху серебряной нитью на пологе были вышиты два белых целующихся голубка, а посредине золотой нитью — два львенка. Передними лапками они поддерживали скрижаль с десятью заповедями. А по краям расположились две стройные зеленые пальмы и яркие цветы разных форм и оттенков. На самом видном месте, под скрижалью, сделанная золотыми буквами надпись сообщала, что реб Довид Дондак, сын реб Екусиэла, подарил синагоге могильщиков этот полог в память о своей матери Сэре, дочери реб Мейлеха. Полог он запихал к себе в ящик, даже не пожалев склада филактерий, ермолок и талесов и оставив их на скамье без присмотра. Но потом решил, что память о его матери должна лежать рядом с памятью об отце, и отдал полог шамесу, чтобы тот убрал его к светильнику, под ковчег. Пологом он распоряжался так же дико, как светильником. По субботам и праздникам не разрешал его вынимать, но на буднях, по средам, когда на молитву толпами приходят справляющие траур евреи, которым Муравьев мог бы давать напрокат филактерии, талесы и ермолки, ему вдруг приходило в голову устроить праздник посреди недели, и он приказывал шамесу достать полог и повесить на ковчег. Немытыми руками Муравьев ощупывал голубей, львят, пальмы и цветы, пока не добирался кончиками пальцев до имени своей матери, и прижимался к нему воспаленными веками. Словно буквы, как и огоньки свечей, были лекарством, помогающим ему сохранить остатки зрения.

Менде был не на шутку встревожен. Ради колодца реб Бунемл вернулся в лавку, и Менде пообещал старичку, что тоже приложит руку, а если не сможет накопить со своих заработков, будет милостыню просить. Но не мог ни заработать, ни встать с протянутой рукой и ходил совершенно растерянный, пока однажды утром, после молитвы, не увидел в прихожей синагоги могильщиков Муравьева.

Протерев глаза именем матери на пологе, Муравьев становится еще более жадным и нахальным, чем обычно. Не стоит возле ящика, поджидая, когда кто‑нибудь подбредет за ермолкой, но держит в вытянутых руках свой товар, как старьевщик в проходном дворе, и проталкивается между прихожанами с криком: «Филактерии! Ермолки! Талесы!» Сразу после молитвы наспех собирает свое имущество, выхватывает у молящихся десятигрошовые монетки и, прокладывая дорогу локтями и палкой, устремляется к выходу. Встает в прихожей у двери и никого не выпускает, пока не подадут. При этом чутко прислушивается, не раздастся ли рядом рыдающий голос другого нищего, и, если слышит, кидается на чужака с палкой. Нищие боятся Муравьева и в прихожую не заходят, стоят двумя рядами снаружи на лестнице. Если кому‑то и удается выскользнуть из рук Муравьева, все равно снаружи целая шайка набросится, как саранча.

Муравьев ослеп еще в детстве и даже в хедере не учился, но от проповедников за столом в синагоге могильщиков наслушался изречений из Талмуда и запомнил все, что нужно для его профессии. Выходит с молитвы гладко выбритый паренек, из тех, что забредают в синагогу, только когда нужно прочитать кадиш. Муравьев хватает молодого человека за плечо:

— Подайте! Благотворительность искупает все грехи.

Паренек пугается, будто с того света явился посланник — напомнить, что из‑за его плохого поведения его отец мучается в аду. Молодой человек выхватывает из кармана горсть мелочи и бросает слепому нищему на ладонь. И с досадой вспоминает:

— Я же вам сегодня уже дал двадцать грошей за талес и филактерии.

— За двадцать грошей вы хотите отправить своего отца в рай? — гремит Муравьев. — Те двадцать грошей вы мне за талес и филактерии заплатили, это не считается!

Мелкими шажками из синагоги выходит старый еврей, который только что поднялся после тяжелой болезни. Уже оплаканный женой и детьми, еле вырвавшись из лап ангела смерти, с кроткими глазами он пришел в синагогу поблагодарить прихожан за пожелания дожить до ста двадцати лет. Муравьев преграждает ему путь:

— Подайте. Кто не жертвует на благотворительность, повинен смерти.

— За что вы меня проклинаете? Мало я проболел, что ли? — У старика руки‑ноги дрожат, как у марионетки, которую беспорядочно дергают за ниточки, и со слезами на кротких глазах он отдает Муравьеву тощий кошелек, лишь бы нищий его не проклинал.

Менде стоит в углу, пораженный способностью слепого Муравьева узнавать людей и его великими знаниями Торы.

Из синагоги выходит плечистый, пузатый торговец. Он в долгах как в шелках, налогов не платит, проворачивает сомнительные делишки, но у него доброе сердце. Весельчак и балагур, и нашим и вашим: в синагоге — почтенный хозяин, среди блатных — немалый авторитет. Муравьев решительно подступает к нему:

— Подайте. Кто не жертвует на благотворительность, того гои обирают до нитки и в тюрьму сажают.

— Пугаете меня? — наигранно смеется плечистый толстяк и поспешно вытаскивает кошелек, будто слепой нищий Муравьев — генерал‑губернатор, которого надо срочно подмазать.

Хозяева уже разошлись, теперь из синагоги выходят всякие бездельники, перебивающиеся случайными заработками, или те, у кого заработка вовсе нет. Муравьев молчит, он знает: с этих ничего не получишь. Вскоре они тоже заканчиваются, и Муравьев собирается уходить. Но вдруг замирает, навострив уши, принюхивается и поводит из стороны в сторону воспаленными красными щелочками.

— Кто здесь? — Муравьев поднимает палку. Он подозревает, что тут все время стоял другой нищий и просил милостыню жестами.

— Это я, носильщик Менде.

— Менде Корова? — Муравьев успокаивается, он знает: Менде Корова побираться не будет. — Чего надо?

— Надо с вами кое о чем поговорить. — Менде подходит ближе и долго рассказывает про колодец Мирьям, который накануне субботы странствует по всем еврейским колодцам, и кто зачерпнет из него воды, сразу исцелится от всех болезней. Если у кого‑то чесотка, его кожа станет гладкой, как у младенца; хромой зашагает ровно, как по струнке; слепой мгновенно прозреет. Если Муравьев починит колодец, это поможет всем евреям и ему в том числе.

Муравьев хохочет. А если в нужную минуту подойдет кто‑нибудь другой и зачерпнет воды из колодца Мирьям? Значит, он и вылечится, а не Муравьев. Нет, не даст он денег, не верит он в эту сказочку.

Но Менде Корова не так прост. Он утверждает: если Муравьев увековечил имена своих родителей, подарив синагоге могильщиков светильник и полог, то теперь он просто обязан починить колодец, чтобы увековечить и свое имя, которое вырежут на доске, вмурованной в стену Старо‑Новой синагоги.

Муравьев молчит, помаргивая красными щелочками, и наконец заявляет, что хочет потрогать эту доску. Менде радостно хватает его за руку и тащит на другой конец двора. Муравьев не упирается, но палкой ощупывает дорогу, будто идет один. Менде подводит нищего к стене Старо‑Новой синагоги. Муравьев поднимается на мыски и, вытянув руку над головой, ощупывает доску, пока не доходит до заросшей мхом надписи. На лице Муравьева появляется злобная усмешка, будто он понял, что ему пытаются подсунуть фальшивую монету.

— Почему не сказал, что здесь уже чье‑то имя написано? Кто это?

Менде объясняет, что на доске написано имя виленского проповедника реб Меера‑Ноеха, который когда‑то починил колодец. Но это не беда. Если Муравьев починит колодец теперь, его имя тоже вырежут под именем проповедника.

— Не хочу! — колотит Муравьев палкой о брусчатку. Если бы, говорит, он взялся чинить колодец, то сорвал бы старую доску и повесил новую, только со своим именем. Но он все равно ничего чинить не будет, потому что не сможет закрыть колодец на замок, как светильник и полог.

Открыв рот, Менде озирается по сторонам, ищет кого‑нибудь поумнее, кто объяснил бы ему, что это значит. Как еврей может требовать, чтобы вычеркнули имя проповедника? И какая радость Муравьеву от доброго дела, если соседи не смогут брать воду?

— Вы еще хуже Лозера! — выкрикивает Менде. — За свою жадность будете в аду гореть!

Муравьев хохочет во всю глотку, будто не сомневаясь, что его будут бояться даже черти в аду, как боится весь Синагогальный двор. Хохочет до слез, щеря желтые, гнилые зубы, торчащие во рту, как вырубленный лес, от которого остались лишь пеньки да вырванные из земли, переплетенные, обугленные корни.

— Вы слепы, а то видели бы лица соседей, когда они приходят к колодцу и не могут воды набрать! Откуда у вас такая жестокость? — кричит Менде с гневом, которого за ним раньше никто не замечал. — Я сам у синагоги встану и буду на колодец милостыню просить. Тоже буду говорить словами из Талмуда.

Нищий хватается за палку обеими руками, будто Менде хочет ее отобрать. Лицо Муравьева, искаженное злобным смехом, вдруг становится серьезным. Он хмурится, поднимает голову, как зверь, который услышал в чаще странный, незнакомый звук.

— Да, да, я слеп, а ты видишь своими зенками, — грустно, задумчиво отвечает он носильщику. — Ладно, я пущу тебя на свое место у дверей синагоги могильщиков и посмотрю, как ты на колодец насобираешь.

Менде стыдно, что он попрекнул нищего слепотой. Муравьев поворачивается и уходит, ощупывая дорогу палкой. Менде кажется, что каждый удар палки о брусчатку эхом отдается у него в голове: «Да, да, я слеп, а ты видишь своими зенками. Да, да, я слеп, а ты видишь своими зенками…»

Весь вечер Менде повторял слова, которые, прося милостыню, успешно использовал Муравьев. Святая Тора всем евреям принадлежит, рассуждал Менде. Он же не для себя собирает, а на колодец. Но, поднимаясь утром по лестнице, где в два ряда стояли нищие, он подумал: если его дураком назовут, то и правильно сделают, он заслужил. Если Муравьев настоящих нищих в прихожую не пускает, с какой стати должен его пустить? Однако из любопытства все‑таки заглянул и увидел, что Муравьев стоит в углу, оставив свободным свое постоянное место у двери. Теперь раздумывать было некогда: хозяева уже выходили с молитвы. Менде шагнул к первому попавшемуся и протянул руку:

— Подайте на колодец. Благотворительность искупает все грехи.

Вот только накануне Муравьев говорил это молодому нечестивцу, а Менде попался старик с белой причесанной бородой и благочестиво опущенным взглядом. Посмотрев на нищего — здорового мужика, — старик улыбнулся:

— Не зря говорят, в Вильно слишком много праведников, которые к покаянию призывают. Вот и еще один городской проповедник! А где тот, что всегда здесь стоит? — Оглядевшись, он увидел, что Муравьев притулился в углу, будто здоровенный деревенский мужик задвинул его туда и силой захватил его место. Старик протянул слепому монету, и тот принял ее с благодарностью:

— Заповедь благотворительности важнее всех прочих заповедей, вместе взятых. Подавшему один грош уготована лучшая доля в будущем мире.

Появляется другой, тот, что вчера приходил в синагогу поблагодарить Г‑спода за избавление от смертельной опасности.

— Подайте на колодец. Кто не жертвует на благотворительность, повинен смерти, — повторяет Менде вчерашние слова Муравьева. Но больной, хоть и не совсем поправился, чувствует себя заметно лучше и помереть уже не боится. Да и сам этот новый нищий с вытаращенными глазами не так страшен, как слепец Муравьев. Больной аж трясется от гнева:

— А если не подам, то что? Побьешь меня? Наглец!

Менде стоит, растерянный, а из угла раздается скрипучий голос Муравьева:

— Кто жертвует на благотворительность, живет долгие годы.

Приободренный больной сияет. Слепой нищий не проклинает его, как вчера, но, наоборот, желает долгой жизни и обращается к нему с уважением. Он щедро подает Муравьеву и, шаркая, осторожно спускается по лестнице. Ощупывает себе шею, лицо, утирает платком губы и бородку, как делали его жена и дети, когда он лежал с высокой температурой весь в поту.

— Подайте на колодец. Кто не жертвует на благотворительность, того гои обирают до нитки и в тюрьму сажают, — бросается Менде к оборванцу с озабоченным лицом и грустными глазами.

— Я что, еще беднее стать могу? Меня оберут до нитки? — смеется тот. — Мои несчастья можете у меня забрать.

— Если бедняк подаст милостыню, у него все наладится, — нежно, как скрипка, всхлипывает Муравьев.

— Хорошо сказал! — Оборванец достает из кармана последние медяки и отдает Муравьеву. — Как порядочный еврей, праведник, а не дрянь какая‑нибудь.

Менде обливается потом. Ладно не дают ничего, так еще и ругают.

Из синагоги вываливаются еще несколько человек, и он жалобно просит:

— Подайте на колодец. На благотворительности мир держится.

— Глупец! Даже если мир рухнет, мне все равно, — останавливается рядом с ним переписчик Лозер.

Сегодня он еще злее, чем всегда. Его опять вызывали к Торе: «Яамойд гахосон Элозер бен реб Гедальо а‑лейви!» И весь миньян хихикал над старым холостяком.

— Глупец, пусть колодец еще тысячу лет разрушенный простоит. Меня это не беспокоит. — Лозер набрасывается на Менде, отыгрываясь на нем за все свои обиды.

Из синагоги выходят последние прихожане. Менде уже близок к отчаянию:

— Подайте на колодец. Колодец — это святое. Элиезер встретил праматерь Ревекку у колодца. Праотец Иаков встретил Рахиль у колодца. Моисея выловили из воды. Я слышал, какой‑то ребе говорил, что Тора подобна воде.

— Как вам нравится этот кантор? — Отталкивает его один из прихожан. — Поздновато явился, молитва кончилась.

— Здоровый как бык, шел бы работать, а не побираться, — добавляет другой.

— Да врет он, этот пьяница, — пожимает плечами третий. — На стакан себе собирает и про колодец сказки рассказывает.

Что его примут за пьяницу, который выпрашивает на водку, Менде никак не ожидал. Он молча смотрит, как народ расходится по домам. Только задумчивый Ерухимка, бездельник и философ, тоже молившийся в синагоге могильщиков, останавливается рядом. Он услышал, как Менде поминает Ревекку из Торы, и это напомнило ему Ривкеле. Он утешает себя и носильщика:

— Не грусти, Менделе. В нижнем мире колодец — это и правда колодец, а Ривкеле — это Ривкеле. Но в высшем мире все — не более чем наваждение, чистое наваждение. В высшем мире существует только разум. Кто силен разумом, того провидение хранит, кто слаб, того не очень. Так у Рамбама сказано, но я и сам кое‑что соображаю.

— Пошел вон, полоумный! Сейчас как палкой огрею! — из угла бросается на философа Муравьев. Ерухимка хочет закончить мысль, что есть еще люди, подобные животным и растениям, на которых провидение вообще не распространяется, но, испугавшись палки, выбегает прочь. А Муравьев, уверенный, что все прихожане разошлись и больше никто ничего не подаст, гулко хохочет над растерянным, проигравшим противником:

— Ну что, Корова? Кто из нас слеп на оба глаза, я или ты?

Колодец

Jewish Telegraph Agency: YIVO оцифровывает архив писателя Хаима Граде