Страшная и поучительная жизнь Жана Амери

Материал любезно предоставлен Tablet

Jean Ameri

Essays on Antisemitism, Anti‑Zionism, and the Left

[Эссе об антисемитизме, антисионизме и левых]

Indiana University Press, 2022. — 124 p.

В наше время, когда антисемитизм не вызывает бурного возмущения, произведение австрийского еврея, пережившего Холокост, по‑прежнему выражает горечь, протест и убедительно поддерживает сионизм.

Ханс Майер, еврей из австрийской глубинки, любил одинокие чащи, реки и горы своих родных краев. В 1934 году — Гитлер уже больше года был канцлером Германии, а в Австрии правили католики‑псевдофашисты — Майер писал:

В стране еще остались души нежные и чувствительные <…> здесь по‑прежнему можно найти утешение в пейзажах и одиночестве <…> Пусть им служит опорой аполитичный консерватизм. Пусть они хранят чистоту, тишину и ясность, тихие сельские жители, ибо напористость тех, кто ныне стремится усовершенствовать мир, им не подходит.

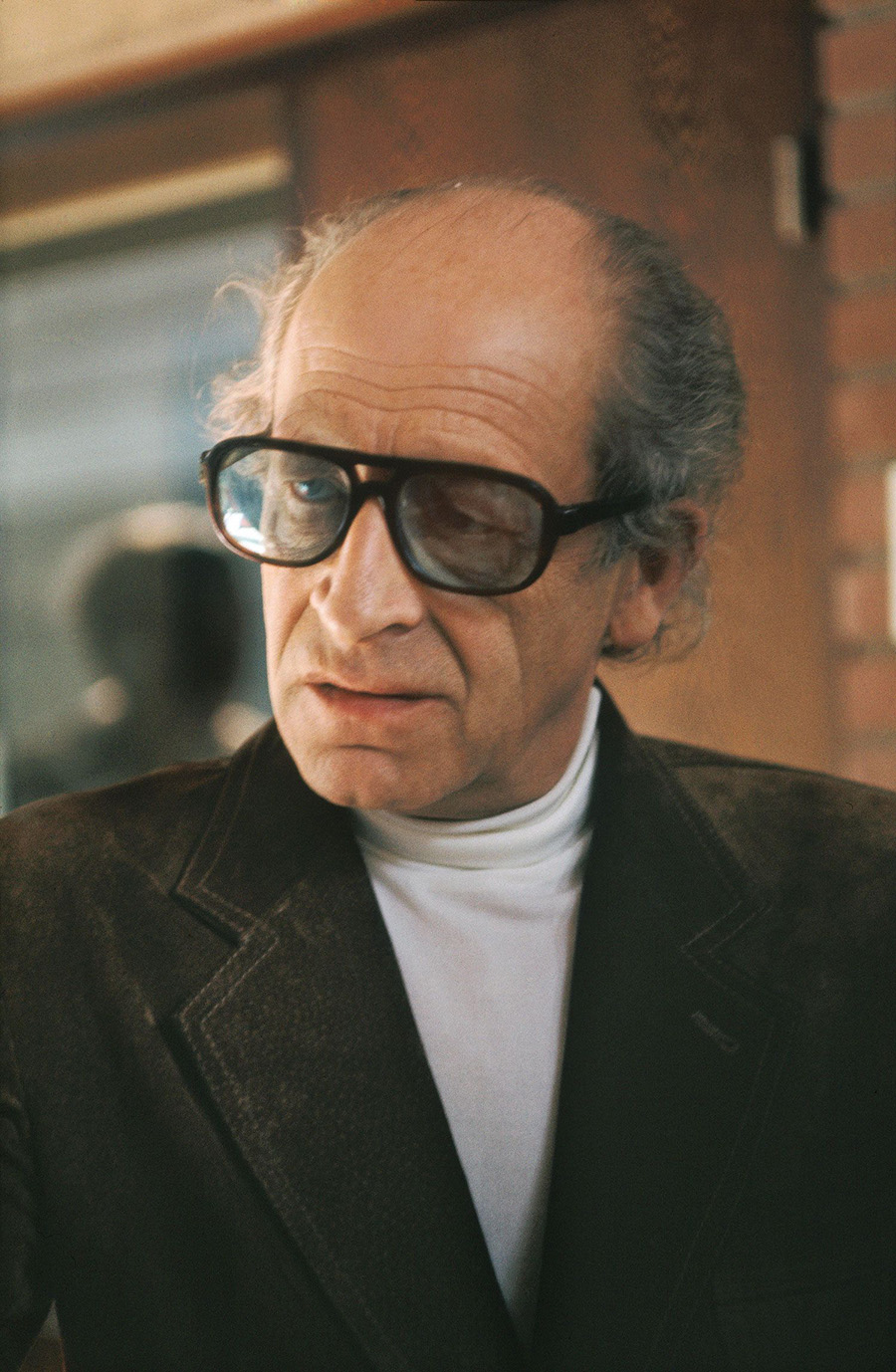

Зря Майер верил в «тихих сельских жителей». Нацисты объявили его не местным, а чужаком, и обрекли на гибель. Но он выжил в Аушвице, уехал в Брюссель. В 1955 году в знак протеста против своих германских корней переставил буквы фамилии и стал Жаном Амери. (Amer по‑французски «горький».)

С конца 1960‑х Амери часто публиковался в германской прессе и выступал по радио — живое напоминание о том, о чем многие немцы хотели бы позабыть. В издательстве Индианского университета несколько лет назад вышла книга Амери «Эссе об антисемитизме, антисионизме и левых» (Essays on Antisemitism, Anti‑Zionism, and the Left): в ней Амери выступает в защиту Израиля, протестует против поддержки, которую германские левые оказывают палестинским террористам. Эти злободневные статьи по‑прежнему производят на нас большое впечатление.

Детство Амери прошло в земле Форарльберг, в провинциальном городке на западе Австрии. Его отец, еврей, погиб в Первую мировую, Амери тогда было три года. Его мать, еврейка наполовину, была «чересчур любящей и чересчур авторитарной», вспоминал Амери, «и когда ею владела ревность, как обманутой любовницей, она прямо заявляла, что я кончу дни на виселице». К восьми годам Амери читал пьесы Шиллера и считал себя умнее своих учителей. Он обожал ходить в церковь, особенно на Пасху, «и все же смутно сознавал, что “на самом деле” мы евреи», вспоминал Амери.

Летом 1932 года Амери влюбился в девушку из Граца, рыжую, «с белоснежной кожей», веснушками, «крохотным курносым носиком» и в традиционном австрийском дирндле. К его изумлению, оказалось, что девушка не просто еврейка, а религиозная еврейка.

Еврейство, в том числе собственное, Амери особо не интересовало. Но потом настал 1935‑й. И Амери сказал: «Я прочитал Нюрнбергские законы, и они навсегда отпечатались у меня в мозгу. Я вдруг ощутил, что я еврей». Отныне сказать, будто он «не чувствовал себя евреем», не более чем «своего рода игра», жалкая попытка отрицать действительность. Он был «евреем Катастрофы», его выковал антисемитизм.

Амери с горечью вспоминал, что во время аншлюса 1938 года Австрия отдалась Гитлеру, «как сука в течке». Над евреями откровенно измывались, принуждали их мыть улицы Вены. Амери уже был женат на Регине, той самой еврейке в дирндле. Приятель Амери, работавший в службе генеалогии, предложил ему возможность бежать: для этого нужно отречься от жены‑еврейки и поклясться, что сам он родился от связи матери с арийцем. Вместо этого Амери с Региной бежали в Бельгию. В 1940‑м, после того как Германия оккупировала Бельгию, Амери присоединился к Сопротивлению. В июле 1943‑го его арестовали; жене он сказал, что вернется через полчаса. Но провел три месяца в концлагере Форт Бреендонк, где его пытали гестаповцы.

15 января 1944 года Амери депортировали из Бельгии в Аушвиц. Из 655 человек, прибывших вместе с ним в лагерь, 417 сразу отправили в газовые камеры. Амери выжил в Аушвице, потому что родным его языком был немецкий: в июне его отправили трудиться в канцелярию лагеря Буна‑Моновиц, где работал и Примо Леви. Амери прошел еще через два лагеря, Дора‑Миттельбау и Берген‑Бельзен. Вернувшись в Бельгию, он узнал, что Регины не стало.

В Бельгии после войны Амери зарабатывал на жизнь тем, что писал книги о джазе и американских знаменитостях. Постепенно он обратился к теме своих военных мытарств. В 1965 году написал для германской прессы статью о том, как его пытали в Бреендонке. В следующем году вышла его книга «У границ разума» (At the Mind’s Limits) — сборник статей о пытках и воспоминаний об Аушвице.

В статье «О пытках» Амери довольно сухо описывает, что ему довелось пережить в лапах гестаповцев: его подвешивали к потолку, его плечевые кости вышли из суставов («плечи мои хрустели и трещали, и мое тело не позабыло об этом по сей день»).

Амери пишет, что в мире нацистов пытка — обычное дело, поскольку в этом мире «человек существует лишь уничтожая другого, того, кто стоит перед ним».

«У границ разума» по‑немецки вышла под заголовком Jenseits von Schuld und Sühne, «По ту сторону преступления и наказания» , — это название обыгрывает «По ту сторону добра и зла» Ницше. В книге есть эссе, превозносящее ресентимент: Ницше считал это чувство вредным — как ключ к «рабской морали», которую презирал.

Ницше нападает на ресентимент, Амери за него цепляется. Ресентимент, пишет Амери, «приколачивает каждого из нас к кресту загубленного прошлого… он требует двух невозможных вещей: вернуться в прошлое и отменить случившееся». Амери знает, что ресентимент «преграждает путь в подлинно человеческое измерение, в будущее». Однако не в силах порвать с ним. В статье об Амери В. Г. Зебальд отметил, что в представлении «жертв гонений», таких, как Амери, «нить хронологии рвется, передний и задний план сливаются, и жертва лишается в жизни логической опоры». Ресентимент — высшая нелогичность, ибо он и основывается на одном‑единственном ужасном факте — «загубленном прошлом», и бунтует против него.

Амери внимал Ницше, не во всем с ним соглашался, однако в очередной статье написал, что Ницше «по сей день вызывает у нас восторг… смешанный с раздражением». «Убедительное красноречие Ницше заставляет задуматься», — утверждал Амери, однако оно все время грозит обернуться просто словоохотливостью; его склонность к мегаломании, цветистость стиля, вечно на грани довольно сомнительного лиризма; его полемическая сила, слишком легко затмевающая подлинный смысл высказывания; специфическая ницшеанская мизантропия — психолог сказал бы, что она коренится в нехватке любви (поскольку любовь Ницше к людям не встретила взаимности); его словесная избыточность по сей день одних чарует, другим же мыслителям подобная неумеренность внушает страх и трепет.

Все, что Амери писал о Ницше, удивительным образом относится и к нему самому. Он, как и Ницше, был обходителен на старосветский манер. Один из друзей Амери признавался, что легко представляет его в напудренном парике, как человека эпохи Просвещения. Но этот шарм служил лишь прикрытием одиночества, преследовавшего и Амери, и Ницше. Красноречие Амери, как и у Ницше, все время грозит обернуться словоохотливостью. Он от природы невоздержан и знает об этом.

И все же случай Ницше совершенно отличается от случая Амери. Последнего приговорили к смерти, потому что он еврей. Ницше и помыслить не мог о такой судьбе — ни для евреев, ни для кого бы то ни было. В лагере смерть — банальный факт, утверждал Амери. Там не место тоскующей, всем чуждой душе, которую воспевал немецкий романтизм.

Амери причислял себя к левым, и его возмущало, что молодежь Германии 1970‑х годов поддерживала арабов, вознамерившихся стереть израильских евреев с лица земли. В 1969 году Амери писал о «благонравном антисемитизме» левых, рядящемся (и тогда, и теперь) в фальшивые постколониальные одежды антисионизма. «Антисемитизм таится в антиизраилизме и антисионизме, как гроза в туче, и он вновь стал респектабельным», — утверждал Амери.

Собственную «фактически несуществующую», однако очень важную связь с Израилем он описывал так:

Я там никогда не бывал. Я не знаю его языка, о его культурных границах мне известно настолько мало, что даже неловко, я не исповедую его веру. Однако же существование этого государства для меня важнее любого другого.

Каждый еврей, подчеркивал Амери, «живет за счет этого достижения», существования Государства Израиль. «Это дает еврею надлежащее место в мире, признается он себе в этом или нет», даже если считает себя «совершенно французом или совершенно американцем». В июне 1967‑го, за три месяца до Шестидневной войны, Амери сказал о себе: «Поскольку пошли разговоры о том, чтобы загнать израильтян в море, он уже не интеллектуал, не левак, а просто еврей. Позади него Аушвиц, а впереди, быть может, второй Аушвиц на Средиземном море, на что многие уповают…»

Амери побывал в Израиле только раз, в 1976 году. В том же году он писал, что арабо‑израильский конфликт «уже ни капли не похож на “нормальные” территориальные споры. Это Штрайхер чистой воды…» Если бы Израиль уничтожили, заявлял Амери, «мир вновь откликнулся бы так же, как в 1933‑м, когда такие малонаселенные страны, как Австралия и Канада, закрыли двери перед евреями, точно перед чумными».

Напоминание Амери актуально и в наши дни. Антисионизм вновь превратился в приемлемое прикрытие для антисемитизма.

В начале 1970‑х Амери увлеченно писал книгу «Лефё, или Уничтожение» (Lefeu, or the Demolition), он называл ее романом‑эссе, поскольку монологи автора трудно отличить от высказываний главного героя. Сварливый художник Лефё, запойный пьяница и заядлый курильщик, отказывается съезжать со своей парижской квартиры, хотя его дом предназначен под снос. Из чистого упрямства Лефё не продает свои картины, хотя перебивается с хлеба на воду. В конце концов он вспоминает о том, что столько лет пытался забыть: его настоящая фамилия — Фойерманн, и его родителей убили нацисты. Лефё решает спалить Париж дотла, но в итоге довольствуется тем, что рисует Париж в огне. А потом сжигает картину, и его настигает сердечный приступ. «Выживание — парадокс [Widersinn ]», — заявляет он, однако выживает.

Прообразом Лефё отчасти послужил Эрих Шмидт, еврейский художник: он, как и Амери, в 1938‑м бежал из Австрии в Бельгию, а его близкие сгинули в лагерях. Лефё, как и Шмидт, уцелел, тогда как многие, в том числе его родители, погибли. В образе Лефё Амери выражает чувство вины выжившего, мучившее его самого. Возможно, он чувствовал, что ему не суждено умереть своей смертью. И через четыре дня после того как Амери закончил работу над рукописью романа, он попытался покончить с собой.

«Лефё» Амери нашел достойного противника в Марселе Райх‑Раницком. Еврей, он, как и Амери, пережил Холокост. Райх‑Раницкий считался самым влиятельным литературным критиком Германии: в его власти было и создать писателю репутацию, и уничтожить ее.

В рецензии, опубликованной в июне 1974 года в журнале FAZ, Райх‑Раницкий назвал «Лефё» «невольной карикатурой и пародией» на эссе Амери. Тот «дал себе волю», заявил Райх‑Раницкий, «уступил откровенным порывам и тайным желаниям», «без зазрения совести последовал за своими воспоминаниями». Амери был убит горем, хотя Альфред Андерш и Элиас Канетти высоко оценили роман.

В 1976 году Амери опубликовал самую тяжелую и внутренне противоречивую из своих книг, «О самоубийстве». Он выступает против попыток предотвратить самоубийство, считая его законным выбором. Он чаще использует понятие Freitod (добровольная смерть), а не Selbstmord (самоубийство), как обычно называют суицид. Самоубийство, настаивает Амери, не просто бегство, а освобождение. Нелогичность суицида, как и ресентимента, манит Амери, он пишет взволнованно, даже одержимо.

Амери снова и снова обращается к еврею Отто Вейнингеру, тот ненавидел и себя, и женщин, и в 23 года покончил с собой. «Мозг Вейнингера, до смерти возбужденный, снова и снова размышляет только о женщине: он презирает это создание, однако неспособен обуздать влечение к ней». Вейнингер, приближаясь к смерти, «постоянно видит всюду еврея, самое омерзительное существо, худшее из всех созданий, — еврея, каков он сам».

В эссе «Мое еврейство», написанном в последний год жизни, Амери зловеще описывает стены, смыкающиеся вокруг него, — образ, который прежде он применил к Вейнингеру.

Четыре стены смыкаются; комната уменьшается. И то, что я, сам того не желая, еврей, хоть и не чувствую себя евреем (учитывая мое происхождение и окружение, мне это удалось лишь ценою превращения всей моей жизни в обман), каждый день ввергает меня в уныние. Специалисты, скорее всего, назвали бы это «неврозом», мне же сдается, что на иное настроения я не имею права.

Последняя книга Амери, «Шарль Бовари, деревенский доктор» (Charles Bovary, Country Doctor), опубликованная в 1978 году, намекает на его невроз через образ персонажа Флобера, кому смерть Эммы сломала жизнь. «Шарль Бовари», тоже роман‑эссе, критикует Флобера за то, что он так жестоко наказал и себя, и своих персонажей. Марио Варгас Льоса утверждал, что Флобер создал «вечную оргию» ради жизни и страсти. Флобером Амери, напротив, движет ненависть к себе — «ненависть к своему классу, при том что в частной жизни он эталонный представитель своего класса». Как и Лефё, Флобер — нигилист, не способный бросить вызов миру, и он подменяет действительность искусством. «В глубине души он чувствовал свое поражение, — говорит Амери о Флобере. — Сын великого доктора был всего лишь дурак, всего лишь художник».

В эссе «О самоубийстве» Амери писал, что оно «слишком ужасно, чтобы его оплакивать». Ужас, добавлял он, заключается в противоречии: самоубийство словно бы заявляет «Я умираю, следовательно, я существую». Амери покончил с собой 10 октября 1978 года в номере отеля в Зальцбурге. Он оставил прощальное письмо жене, в нем говорил: «Я на пути к свободе». «Я чувствую себя, подобно бедняге Шарлю, “ужасно”, когда думаю о тебе, и я несчастен, — писал Амери. — Но ты всегда меня понимала…»

Расстаться с жизнью по собственной воле — самый решительный протест Амери против того, что сотворили с ним нацисты: смерть освободила его от пережитых мук. Однако это был удар по самому себе. На его надгробии в Вене — только имя и фамилия, даты рождения и смерти, да номер, выколотый на его руке: Auschwitz Nr.172364.

Оригинальная публикация: The Horrible and Enlightening Life of Jean Améry

Выжили, или Как в 1940 году моя семья совершила, казалось бы, невозможное

Комедия ада Примо Леви