И окунаться в неизвестность,

И прятать в ней свои шаги,

Как прячется в тумане местность,

Когда в ней не видать ни зги.

Б. Л. Пастернак.

Быть знаменитым некрасиво… (1956)

Когда запасы печали зашкаливают, а ресурсы дара исчерпаны, остается писать некрологи. Так случилось с Ходасевичем, расставшимся с поэзией, ушедшим в документальную прозу и после биографии Державина не сумевшим завершить очерк о Пушкине.

19 июля 1932 года он жаловался Берберовой, с которой к тому времени разошелся, но не переставал дружить: «Настроение весело‑безнадежное. Думаю, что последняя вспышка болезни и отчаяния была вызвана прощанием с Пушкиным. Теперь и на этом, как и на стихах, я поставил крест. Теперь нет у меня ничего».

Он мог бы сказать вместе с Мастером из романа Булгакова: «У меня больше нет никаких мечтаний и вдохновения тоже нет…»

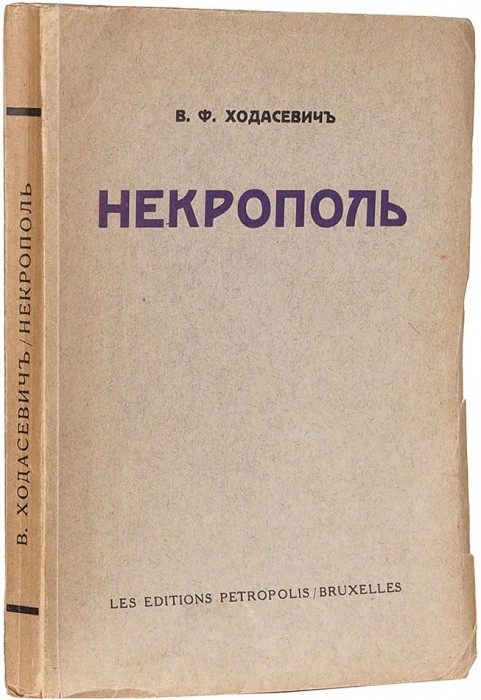

В письме Ходасевича от 29 января 1939 года, накануне его смерти, есть короткая фраза: «Книжка моя еще не вышла». Это о книге «Некрополь», которая вышла в том же году: сборник некрологов в мемуарной манере.

Наряду с людьми прославленными, такими как Горький, Есенин, Белый и Блок, мы встречаем там персонажей малоизвестных, например Петровскую, прототип Ренаты из романа Брюсова «Огненный ангел». Ходасевич резюмирует ее жизнь (или смерть) так:

В ночь на 23 февраля 1928 года, в Париже, в нищенском отеле нищенского квартала, открыв газ, покончила с собой писательница Нина Ивановна Петровская… По правде сказать, ею написанное было незначительно и по количеству, и по качеству.

Нечто похожее он говорит и о своем друге, писавшем под псевдонимом Муни (уменьшительное от Самуил, иногда в подписи — Муня; вариант того же имени — в знаменитой фразе Раневской из фильма «Подкидыш»: «Муля, не нервируй меня»):

Самуил Викторович Киссин, о котором я хочу рассказать, в сущности, ничего не сделал в литературе. Но рассказать о нем надо и стоит, потому что, будучи очень «сам по себе», он всем своим обликом выражал нечто глубоко характерное для того времени, в котором протекала его недолгая жизнь. Его знала вся литературная Москва конца девятисотых и начала девятьсот десятых годов. Не играя заметной роли в ее жизни, он скорее был одним из тех, которые составляли «фон» тогдашних событий. Однако ж по личным свойствам он не был «человеком толпы», отнюдь нет. Он слишком своеобразен и сложен, чтобы ему быть «типом». Он был симптом, а не тип.

Смерть Муни особенно симптоматична. На рассвете 28 марта 1916 года он покончил с собой в Минске, где находился при армии в качестве чиновника санитарного ведомства. Не вынес изобилия зла.

Ходасевич в «Некрополе» рассказывает о женитьбе Муни на одной из сестер Брюсова. Знаменитый поэт‑символист был антисемитом. Он «не только наотрез отказался присутствовать на свадьбе, но и не поздравил молодых, а впоследствии ни разу не переступил их порога». Со временем отношения несколько сгладились. Брюсов даже хотел пригласить Муни на свой юбилей в Варшаве, но из этого ничего не вышло. Поляки вычеркнули Самуила Викторовича из списка, «говоря, что с евреем за стол не сядут».

Друг Розанова Федор Эдуардович Шперк, выходец из лютеранской семьи, монархист и также антисемит, был, вероятно, для своего времени не менее симптоматичен, чем Муни для своего. Он скончался в 1897 году в возрасте 25 лет от туберкулеза, не успев оставить существенного следа в русской философии и публицистике. Но Розанов много писал о нем, в том числе такое:

Шперк, точно предчувствуя свою судьбу, говаривал: «Вы читали (кажется) Грубера? Нет? Ужасно люблю отыскивать что‑нибудь его. Меня вообще манят писатели безвестные, оставшиеся незамеченными. Что были за люди? И так радуешься, встретив у них необычайную и преждевременную мысль». Как это просто, глубоко и прекрасно («Уединенное»).

Чем так тревожат нас люди талантливые, но «нераскрывшиеся», из темноты ушедшие в темноту? Может быть, тем, что свет не застил им глаза и потому они знали что‑то, чего мы не знаем? Или, живые, мы завидуем мертвым, не дожившим до наших тревог? Или же нас тяготит неоплаченный долг, а мы задолжали на самом деле?

Вот один из таких людей. Назовем его Рыцарь Печального Образа.

Я встретил его на исходе 1980‑х. Он был на восемь лет моложе меня, но по мудрости и грустному спокойствию — старше. В черной кипе, высокий, сутулый, с печально обвисшими черными усами, он открывал конференцию Еврейского исторического общества в Москве. У него была трагическая родословная: кем‑то ему приходилась Геся Гельфман, в квартире которой собирали бомбу для Александра II. Из‑за беременности Гесю не повесили сразу и дали родить, а затем — умереть после родов. Мы бродили по замусоренным улицам перестроечной Москвы между микрорайоном Гольяново и станцией метро «Первомайская», обсуждая науку истории и историю как таковую. Он предсказывал России смутные времена, а Израилю — гибель от иранской атомной бомбы. Собирался туда, чтобы не участвовать в русской смуте и погибнуть со своим народом, но уехал в Америку, защитил диссертацию, работал лектором в третьеразрядных университетах и умер от рака.

Писанию статей он предпочел сочинение грандиозных проектов, таких как установление мира на Ближнем Востоке или сохранение ресурсов воды в Африке. Проекты нравились редакторам солидных газет, но последствий не имели. Он оправдывал свой неуспех необходимостью быть Дон Кихотом ради победы добра. Свое последнее сочинение поместил на сайте «Проза.ру». Это были главы историко‑философского трактата. Там он пытался найти формулу всего, связать движение звезд с движением истории, золотое сечение с золотым правилом нравственности. На сайте «Стихи.ру» до сих пор висят его стихи. И они прекрасны.

Апория Зенона

Восхождение в бездонный город