На их плечах: Рива Коган

В издательстве «Книжники» готовится к выходу книга «На их плечах». Это воспоминания о женщинах, соблюдавших законы иудаизма и сохранявших традиции в годы советской власти. Составитель книги Хаим‑Арон Файгенбаум, чья семья тоже прошла трудный путь подпольного соблюдения, собрал воспоминания еврейских женщин или воспоминания о них, дабы показать, что в то время, как мужчины уходили на заработки, воевали или сидели в лагерях, именно женщины сохраняли традиционный уклад, соблюдали кашрут, давали детям религиозное воспитание.

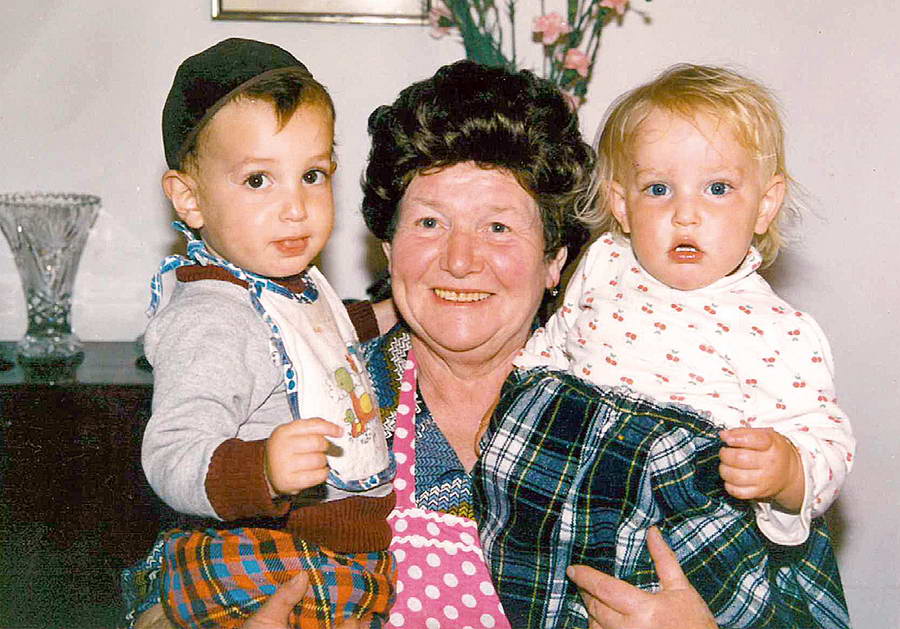

Рива Коган

Родилась в Москве, жила в Ленинграде, пережила блокаду, в 1986 году уехала с семьей в Израиль.

Я родилась в Москве, все годы прожила в Ленинграде. Я россиянка, настоящая, включая блокаду. Отец мой был бухгалтер, он учился в свое время в ешиве Хафец Хаима в Сновске. В Сновске была ешива знаменитого Хафец Хаима. Он там учился, потом в 1920 году он женился, а если бы он не женился, тогда б он вместе с ешивой эвакуировался. Куда‑то в другие страны они уехали.

Были очень тяжелые годы Первой мировой войны. Был голод. И вот мой папа, как рассказывали его соученики, уезжал куда‑то, пропадал на неделю, а потом приезжал и привозил много продуктов, чтобы ешива не голодала, чтобы ребята были сыты.

Папа был очень верующий и очень такой хороший человек. Он очень любил делать добрые дела, давать цдаку такую, чтобы все думали, что если он дает такую цдаку, то он очень богатый человек, а на самом деле он был ниже среднего уровня материально. Бухгалтеры тогда зарабатывали очень немного. А его еще очень стесняло то, что он не работал по субботам. Не всегда он мог найти такую работу, чтобы не работать в субботу. Тогда он не работал, уходил с работы и начинал искать другую работу. Я была еще совсем маленькая, но я помню, как папа часто был безработный. А потом, после 1929–1930 годов, когда стали выходить всякие указы, чтобы все были на работе, а кто прогуливает, чтобы судили. Ну, папа работал на фабрике картогеодезии. Подошел к нему главный директор предприятия и говорит: «Иосиф Львович, я вас прошу. Я не могу давать вам в субботу выходной день, поскольку у нас в воскресенье принято выходной день». Тогда даже не воскресенье было, а непрерывная рабочая неделя. Ну и говорит: «Мы даже не знаем, на какой день выпадет выходной. Вы же знаете, я не могу вам еще один выходной день давать, согласно указу. Поэтому я вас прошу, приходите на работу. Можете ничего не делать, только сидите. Не подписывайте, ничего не делайте, но только сидите, чтобы люди думали, что вы работаете». А он говорит: «Нет, я лучше уйду, я не хочу, чтобы люди даже думали, что я работаю в субботу».

Ну и он ушел и очень долго после этого не мог устроиться. А потом устроился в еврейский колхоз в 30 километрах от Ленинграда. Он постоянно почти там находился. Он был там главным бухгалтером. Вначале колхоз был религиозный. Там даже кошерное мясо было, был шойхет. Ну а потом, в 1930–1931 годах запретили, чтобы там был шойхет, чтобы резали кошерное мясо. Но папа остался, все равно он работал там. Потом уже стало тяжелее. Но в субботу он был выходной всегда. Это никого не касалось: когда он работает, когда он не работает. Так он там работал несколько лет. Потом колхоз стал распадаться. Мама тоже переехала обратно в Ленинград.

Я родилась в Москве, а потом случилось несчастье большое, умерла моя мама, когда мне было 8 месяцев. И после этого папа хотел куда‑нибудь уехать. Чтобы, если он женится, никто бы не мог сказать мне, что у меня не родная мать. И вот он встретил женщину очень хорошую. Которая на все сто процентов заменила мне родную маму, вырастила меня. А детей у них больше не было. Она боялась иметь еще детей, чтобы не сказали, что она к своему родному ребенку относится лучше, чем ко мне. Ну и во время блокады она умерла. Они двадцать лет прожили вместе. Мне она была двадцать лет родной матерью, хоть она меня и не родила.

Она была родом из Невеля. Из хорошей еврейской хабадской семьи. Она тоже росла сиротой, у нее не было отца с пяти лет. Она тоже знала, что такое — сирота, но мать ее не вышла замуж больше никогда. И только воспитывала своих детей. У нее были сын и дочь. Он мне тоже как родной человек, самый близкий. Также и его дети. Они и сейчас мне самые близкие люди, как родные. И они мне звонят и приезжают. Они тоже живут в Израиле. Приезжают ко мне и звонят и говорят, что ты же для нас и мама. Ты же нам столько сделала хорошего, что ты нам заменила маму.

В 1920‑х годах около нас, около нашего дома на Невском, 127, была хасидская синагога. Там были очень хорошие люди. Раввин очень хороший был, Мойша Эпштейн. Когда он приехал в Ленинград в 1919 году, с женой и с ребенком маленьким, два года, моя бабушка отдала им свою квартиру, а сама стала снимать квартиру. Они с дочкой и сыном жили там, на съемной квартире.

На Невском проспекте Ленинград. 1920‑е

Хасидская синагога просуществовала до 1929 года. В 1929‑м все синагоги по районам были закрыты, все кроме одной — хоральной синагоги. Закрывали тогда не только синагоги, но закрывали и церкви все. И сажали и церковных служителей, и синагогальных. В общем, было очень тяжелое время. Торы, и книги, и иконы — все жгли на улицах. Я была свидетелем. Я один раз гуляла с домработницей, и мы видели, как сжигали все это. В начале Херсонской улицы есть небольшая площадь, где Овсянниковский садик. И туда привозили на машинах Торы и иконы и все сбрасывали в огонь. И они не давали ни книжку взять, ничего.

Городских раввинов не трогали. Тех, кто был официально зарегистрирован, тех не трогали. А вот раввинов, которые были в маленьких синагогах, тех не щадили. Забирали. Если кто‑нибудь скажет, что вот, он заставлял молиться и был против советской власти, и все. Больше ничего не надо было. Достаточно было, если один человек или напишет это заявление, или скажет просто так. И уже этих показаний было достаточно, чтобы раввина признать врагом народа и ликвидировать.

Ребе Раяц предупреждал об этом еще в 1921 году, когда они с ешивой уезжали. Все его бывшие ученики их провожали на вокзале. И вот он тогда к ним обратился и говорит: «Ребята, чтоб вы знали, на что вы остаетесь, — будет очень тяжелое время. Эта власть продлится 70 лет. И будут большие гонения на все религии, не только на еврейскую, но на все религии. Будет борьба с религией, будет очень тяжело. Если вы остаетесь, чтоб вы знали, что вам будет очень тяжело». Когда начался НЭП, стало вроде бы полегче немножко. Но это же было недолго. Потом взялись за всех этих нэпманов и за всех религиозных, и их сажали. И сажали их так, что давали селедку кушать, а воды не давали. И люди буквально в этих жарких помещениях так и умирали. Все считали, что должно быть у них много золота, много драгоценностей. Чтоб они это отдали. Ну, у кого было, те отдавали, а у кого не было, тем нечего было отдавать, и все равно они погибали в этих тюрьмах.

Когда я ходила в школу, в субботу я не ходила. Мама моя приходила в школу и говорила: «Знаете, у меня девочка очень слабенькая. Ей тяжело, разрешите ей, чтобы у нее был еще один выходной…» Я пошла сразу в третий класс, мне было девять лет. И мама каждый праздник, каждый экзамен прибегала в школу и говорила, что мне плохо. И мне действительно было плохо. И Б‑г мне помогал. Мне всегда врач давал справку, что я болела. И так я кончила школу без единого нарушения субботы и праздников. Потом в институте… Я в одном институте один год была, во втором — два. Началась война, а после войны я стала заниматься в другом институте, в финансово‑экономическом. Папа не очень хотел, чтобы я его закончила, он говорил: «Ну, ты кончишь финансово‑экономический институт, тебе придется нарушать субботу в финансовой работе. Вот, если бы ты закончила юридический, тогда бы я знал, что ты можешь выдержать субботу. Быть адвокатом, согласовывать, когда там судебные заседания. И можно было бы как‑то выкрутиться. А этот институт меня не устраивает».

В 1920 году мама моя работала на железной дороге, на Октябрьской. И там стали давать квартиры. И ей дали большую пятикомнатную квартиру недалеко от Московского вокзала. И вот в этой квартире мы прожили всю жизнь. Потом стали ее уплотнять, и у нас вместо пяти комнат осталась одна комната 27 метров. И так мы жили до войны.

В войну я училась в юридическом институте. Когда встал вопрос об эвакуации, я говорю своим родителям: «Может, вы поедете?» А мама говорит: «Нет, я не поеду, потому что мама моя с братом остаются здесь. И я никуда не могу ехать». Я пришла в институт. Меня вызывает декан — очень хороший человек и очень хорошо ко мне относилась — и говорит: «Слушай, не хочу тебя здесь оставлять, ведь это же осажденный город, ведь каждую минуту могут войти немцы. Ты представляешь, что может быть! Ты даже не представляешь. Поедем. Давай эвакуироваться вместе со всеми». Я говорю: «Я не могу оставить родителей, я — единственная дочка. Если бы всех, то я поехала бы». Она мне говорит: «А кто твой отец, чем он занимается?» Я говорю: «Отец мой бухгалтер». — «А мама?» — «Мама тоже бухгалтер». Она говорит: «Ты знаешь, я поговорю с нашим ректором института. Если он согласится взять твоих родителей, то тогда ты поедешь?» Я говорю: «Да, тогда я поеду». И через три дня велела мне прийти. Я прихожу через три дня, она мне говорит: «Я договорилась, они возьмут твоих родителей. Родители поедут с профессорско‑преподавательским составом, а ты вместе со всеми студентами — через Ладогу». Я пришла домой, стала рассказывать. Мама сначала не хотела слушать про это. А потом дядя ей говорит: «Ты понимаешь, если вы уедете, я тоже со своим издательством (он в издательстве работал) сумею уехать. А так — я тоже остаюсь. Восемь человек — невозможно, чтобы вместе эвакуировались». Тогда мама согласилась. В общем, мы запаковали всё. 5 января должны были эвакуироваться вместе с институтом. А 25 декабря у меня свалился отец. И свалился так, что врачи все от него отказались. Сказали, что он еще день, два, три проживет, но он не жилец уже больше. Ну я стала спрашивать, вызывать одного врача за другим, говорю: «Помогите, что мне делать, как мне его спасти?» Тогда, значит, один врач мне говорит: «Я тебе скажу, как его спасти. Достань рис, достань масло, достань глюкозу, достань витамин С. И знаешь, даже если ты это достанешь, то кушай сама и корми маму, его ты все равно уже не спасешь». Я стала плакать, и все же я постаралась достать понемножку этих продуктов. У меня была шуба хорошая, и я ее сменяла на продукты. Дядя мой, мамин брат, мне подарил шубу, и я ее сменяла, чтобы спасти отца. Когда я принесла домой эти продукты, мама моя посмотрела на меня и говорит: «Что ты отдала за эти продукты? Скажи мне, что?» Я говорю: «Ну, мама, какая разница, что. Надо же спасать отца». — «Нет, отец ни капли не возьмет ничего, пока ты мне не скажешь». Я говорю: «Мама, ну, я отдала свою шубу». — «Доченька, ну что ж ты наделала, неужели что‑нибудь другое нельзя было отдать?» Другое никому не нужно было, а шуба моя была хорошая. Поэтому я сумела достать такие продукты для папы. И мы с мамой сидели около него ночами и вливали в него по ложечке. Много ему не давали кушать, по ложечке вливали. Через три дня он открыл глаза и говорит: «Что со мной, почему я лежу?» Мы ему сказали, что с ним и что ему надо полежать еще немножко. Он еще два дня полежал, потом говорит: «Нет, я больше лежать не буду, я встану». Он встал, потихоньку стал ходить, набирать немножко вес. Ну, он выкарабкался. А потом, когда он встречал этих врачей, они говорят: «Иосиф Львович, неужели это вы? Вы выздоровели? Как же это так? Это же чудо какое‑то, ведь у нас из таких больных никто не поправлялся». Он говорит: «Это благодаря моей дочери, моей жене, они меня вытащили».

Вся эта история очень подействовала на маму, у нее началось обострение с легкими. Я ее положила в больницу, где я работала сразу после папиной болезни. И она там девять месяцев пролежала. И она умерла. В блокаду, в 1943‑м. Мы с папой остались с дядиной семьей. У него двое детей тогда было. Жена его тоже была в очень тяжелом состоянии, но, слава Б‑гу, она выжила.

Мы все меняли на еду, что у нас было. А потом я стала работать на заводе, стала получать рабочую карточку. Это уже стало тогда 250 грамм хлеба. Не 125. Все домохозяйки и служащие, все получали 125 грамм хлеба. Причем хлеб этот был сделан не из мучной муки, а из отрубей, из жмыха. Из жмыха и отрубей. Он был очень тяжелый. Но мы считали за счастье, когда удавалось достать лишний кусочек такого хлеба.

В 1945 году, сразу после войны, я вышла замуж. Познакомилась я со своим будущим мужем на заводе. Он был рабочий человек. Он работал на заводе, уже тогда было лет 8–10. Уж не знаю сколько. И вот мы встретились там. Я тоже работала на военном заводе во время войны. В 1943 году мы познакомились и стали встречаться. Ну а потом, когда он мне сделал предложение, чтоб я вышла за него замуж, я говорю: «Нет, я за тебя замуж не выйду, потому что мы с тобой разные люди. Я из очень религиозной семьи, а у тебя родители очень рано ушли, и ты не можешь все соблюдать и не знаешь, что соблюдать». Он говорит: «Ладно, ты мне разреши только к тебе заходить…» Я говорю: «Пожалуйста, можешь заходить, но между нами ничего серьезного не будет». Прошел еще год, и, конечно, мы стали как‑то ближе. Но все‑таки я считала, что мой папа не согласится, чтобы я за него замуж вышла. Он говорит: «Позови папу, давай, познакомь меня с папой». Я его познакомила. Папа говорит: «Ну, мы же совершенно разные». А он говорит: «У нас семья тоже была религиозная, только я маленький остался сиротой. Мне было семь лет, когда мама ушла. Десять лет, когда папа умер. Меня воспитывала сестра. Конечно, я ничего уже не знаю. Но если вы мне поможете, я встану на путь религии». Папа говорит: ну а если у вас родится сын, будет обрезание?» Он говорит: «Конечно». — «А хупа будет?» Он говорит: «Будет». — «А кошер будет?» Он говорит: «Что мне жена будет давать кушать, то и буду кушать. Это не от меня зависит». Папа мне говорит: «Ну, доченька, знаешь, сказать и сделать — это еще большая разница. Чего не обещают ради девушки. И стреляются, и вешаются, все что хочешь… А сказать, что он сделает, это легче, чем выполнить». Но я чувствовала, что он такой человек, который зря слов на ветер не бросает. Я говорю: «Папа, если он берется, то он будет все делать». Прошло еще некоторое время, и я папе говорю: «Папа, ну сколько же можно ждать твоего ответа». Он говорит: «Если ты хочешь. Но учти, тебе будет очень тяжело». Я говорю: «Ничего мне не будет тяжело. Что суждено, то и будет. Он хороший человек, и я хочу быть его женой».

Ну и папа сделал такую не очень большую свадьбу. Большие свадьбы тогда не делали. И мы стали жить. На следующий день после свадьбы папа наложил ему в первый раз тфилин. Мы с ним вышли погулять, он мне говорит: «Ты знаешь, когда папа надел мне тфилин, я почувствовал, что есть Всевышний». Я говорю: «Ты это только сейчас почувствовал, а я это всю жизнь помню и знаю, потому что я столько видела чудес во время блокады. Что я видела, что мне суждено остаться жить, и какая‑то рука меня вытаскивает из самых тяжелых положений. Так что я это давно знаю и чувствую».

Мы провели с папой пять лет вместе, у меня родилось двое детей: Исаак и Давид. И папа к моему мужу очень хорошо относился. А он все, что папа говорил, все выполнял и все делал.

Когда закрылась хасидская синагога, папуля стал по праздникам ходить в большую хоральную синагогу, или иногда человек 10–15 собирались у кого‑нибудь на квартире. У кого были отдельные квартиры, у тех иногда собирались, закрывали двери, никого не впускали. И они там молились потихоньку и расходились по домам.

В общине папа входил в двадцатку, он активно во всем участвовал. Сразу после войны, в 1945–1946 годах, он построил микву. Правда, его потом таскали за эту микву, но все ж таки остался цел. А в 1950 году не было мацы в городе. И вот мой папа договорился с одним своим знакомым, у него была печь, чтобы испечь немножко мацы, чтобы каждый имел хотя бы там кило‑два мацы. Муки тоже не было, но муку давали тогда два раза в год. И люди берегли эту муку на Пасху, оставляли по два‑три кило муки. Они приносили эту муку к нам, чтобы испечь мацу на Пасху. И вот в последний день перед Пасхой я должна была идти с папой забирать эту мацу. И у меня ноги не идут буквально. Я говорю: «Папа, слушай, я боюсь сегодня идти. Что‑то у меня душа болит, и все. Что‑то сегодня с нами случится». А он говорит: «Доченька, ну что ты, не думай, нужно. Люди же принесли муку, они же останутся без мацы. Это ж невозможно, невозможно, доченька, надо идти допечь нам эти 30 килограмм муки». Ну я пошла, раз папа говорит. Мы пошли. И вот мы отработали до восьми часов вечера, у нас там осталось два пакетика. И тут звонок в дверь. Хозяин пошел, открыл. Они сразу показали удостоверения, что они из органов госбезопасности. «Где у вас тут такой Тамарин Иосиф Львович?» — «Ну, Тамарин, пожалуйста, здесь». Папа не понимает, в чем дело. «Мы знаем, что вы тут подряд устроили». — «Нет‑нет, я никакого подряда не устраивал, я только помогал людям выпечь немножко мацы, чтобы у каждого хотя бы на первые дни было немножко мацы». Они перевернули весь дом. Всех стали допрашивать. А я, когда приходила утром, каждому давала пакетик и говорила: «Если что, вот это твоя мука, ты пришла, чтобы испечь свою мацу». Ну и каждый держал там пакетик муки и говорил, что вот это моя мука, это моя мука. Нас всех отпустили, а папу они задержали и отвезли в отделение, там он просидел у них до утра. Наутро его отпустили. А дома у нас буквально сломали все окна, все искали золото. Но никакого золота у нас не нашли. Денег у нас тоже не нашли много. Было там тысяча девятьсот рублей, это были тогда не деньги. Больше у нас ничего не было такого компрометирующего. Ну и папу продержали до утра, потом его выпустили, но сказали, что будут еще его вызывать.

Папа пришел домой и говорит: «Доченька, ты знаешь, они все равно ко мне придерутся. К чему‑нибудь придерутся, меня все равно не оставят в покое. Я чувствую, что они меня все равно заберут. Я тебя только об одном прошу, чтобы у тебя дом оставался таким же, как при мне». Я тогда расплакалась и говорю: «Папа, не может быть. Как же Б‑г допустит, чтобы тебя забрали? Этого не может быть. Так что ты все равно будешь с нами». Его вызывали в течение месяца два раза в неделю. Потом он один раз пришел чем‑то очень расстроенный: «Все время, — говорит, — мучают, черт его знает, что они еще со мной собираются делать. Хоть бы скорей это кончилось».

А на следующий день — это была пятница — он ушел по своим делам. Тогда должен был быть ремонт синагоги. Он делал всякие планы. И говорит: «Я приду к семи часам вечера. Приготовьте чолнт, я его понесу в синагогу». Я пришла домой без четверти семь. И вдруг звонок в дверь. Мы побежали открывать. Там две девочки, говорят: «У вас есть дедушка, который живет здесь? Идите скорее, он упал, с ним очень плохо». Мы сразу кинулись бежать, как стояли, прибежали туда на место. Папа лежит. И стоят там двое знакомых и говорят: «Рива, надо его нести домой». Я говорю: «Как нести, ведь надо ему помощь оказать». Они уже видели, что его нет. Я все не верила. Потом подъезжает скорая помощь. Вышла врач, посмотрела и говорит: «Берите в машину. В машину его». Я говорю: «Доктор, он жив? Он жив?» Она говорит: «Я не знаю еще». Я тоже села в машину, поехали. Я смотрю, она его не смотрит и ничего с ним не делает, никакой помощи ему не оказывает. Приехали в больницу, она сразу говорит: «Я привезла труп Тамарина». Я начала плакать: «Отдайте мне папу, отдайте мне папу». Ну, конечно, мне его никто не отдал. На следующий день я пошла к раввину. И говорю: «Ребе, что мне делать?» — «А у тебя одна работа. Чтобы папу не вскрывали». А этот прозектор, который должен был его вскрывать, пошел мне навстречу, говорит: «Если вы достанете свидетельство о смерти из поликлиники, то я его вскрывать не буду, я вам его отдам так». А мы недавно переехали в этот район, и у папы еще даже карточки в той поликлинике не было. В общем, врач говорит: «Я не могу дать свидетельство, я могу только дать справку, что он был у меня вчера на приеме». Что делать! Я стою внизу, у входа в поликлинику, плачу. И говорю: «Ну Б‑женька, если Ты поможешь мне взять папу целиком, то я буду все‑все выполнять, как папа велел, как Ты велишь. Но если нет — где же Ты? Если моего папу будут вскрывать, где же Ты?!» Вот так я стою, причитаю. В это время подходит ко мне один знакомый. Он был сам врач, только он был кожный врач. Я говорю: «Знаешь, у меня плохо дела, я ничего не смогла сделать. Иди, может быть, Б‑г тебя специально послал, может быть, ты посланник». И он пошел и встретил там знакомого врача, с которой вместе учился. И она пошла ему навстречу и дала такую бумажку, чтобы мы могли получить свидетельство о смерти.

Это была суббота. Но мне сказали, что я могу нарушать субботу, чтоб только его взять и привезти в синагогу. И я поехала, получила это свидетельство о смерти. Поехала в похоронное бюро, купила гроб. Нашла машину грузовую. Поехали в больницу, положили его. И еще раввин велел купить буханку хлеба, положить на живот. Для чего это, я не знаю. Но вот так велели. Я так все и сделала. Мы его привезли в синагогу. До вечера он там простоял. Мы сидели около него. А к утру собрались еще десять человек. И когда была машина, его повезли. Повезли его открытым совершенно. Просто доска гроба была открыта, и кругом сидели десять человек. Была большая процессия. Тогда еще разрешали. Это был 1950 год. Разрешали, чтобы машины с гробом шли тихонечко‑тихонечко. Не так, как сейчас везут закрытым. Вот мы доезжаем до Сенной площади. И я вижу, что мои дети — Изе тогда было три года и десять месяцев, а Гарику год и десять месяцев — гуляют там на улице с няней. И она сразу уводит их подальше. А потом она мне рассказывает: «Ты знаешь, что было. Изя, как увидел эту процессию, стал кричать: “Пойдем туда, моего дедушку везут. Моего любимого дедушку везут, пойдем”. Она говорит: “Что ты, Изя, выдумываешь, как это — твоего дедушку везут? Это кого‑то хоронят. Пойдем, сынок, домой, пойдем домой”. И она его увела домой. И говорит ему: “Так, значит, давай, сыночек, я положу тебя спать, ты полежишь”. А он лег и говорит: “Нина, что ж ты наделала. Это ж моего дедушку везли, а ты мне не дала попрощаться”». Вот так мы похоронили. Всё.

Когда папа умер, я попросила раввина, который был там, чтобы он взял с нас слово, что у нас будет семья такая же, как была при папе. И мы дали слово. Стали все соблюдать. Так, как папа хотел. Я даже сменила работу, стала работать на более простой работе, но чтобы только у меня была суббота выходной. Так я отработала 35 лет в одном месте.

Муж это слово выполнял на все сто процентов. Как бы тяжело ему ни было. Тогда тяжело было с мясом, с продуктами. Он в выходные дни (уже появились выходные дни: суббота, воскресенье) брал ребят (они еще маленькие были) и ездил с ними на рынок, чтобы купить несколько кур, утят. Он покупал не только для себя, но и для моей подруги. У нее тоже умер тесть, и он в своем завещании попросил детей, чтобы у нее был кошер. Если они не могут все время, чтобы хотя бы первый год после его смерти был кошер. Она сказала, что я буду выполнять, но я не могу мясо доставать. Надо вставать в пять часов утра, а я не могу, мне надо и на работу, и вообще я не могу вставать в пять часов и стоять до десяти за мясом. А мой муж, говорит: «Знаешь что, ты не беспокойся, мясом я тебя обеспечу. Что я буду доставать для своей семьи, то я буду доставать и для тебя». И так все годы. Не один год, а все годы он ей доставал мясо. Дома мы вымочим, высолим и отдадим ей, только чтобы положить в горшок. Лишь бы у них был кошер.

И вообще он был очень хороший человек. Если он слышал, что кому‑то нужна помощь, он всегда, бывало, откликнется и даст денег. Может он или не может, всегда давал. Его все очень любили. А потом я говорю раввину: «Кажется, я все‑таки не ошиблась в нем, и папу я ничем не обидела, что я вышла за него замуж». У меня дети учили еврейский, и я учила… Я брала учителей, приходили они домой. Закрывали двери и окна, чтобы только никто не видел, что к ним приходит еврейский учитель, учит их еврейскому. Ну вот так мы и росли.

В 1972 году мой сын надумал ехать в Израиль. Я вообще‑то всю жизнь хотела уехать в Израиль. Я думала, что там все‑таки еврейская страна и там все еврейское. Все легче будет соблюдать. В 1972 году сын ушел с завода. Перед тем он окончил институт и работал на том же заводе, где и до института и где мой муж работал. Муж работал на фрезерном участке, был руководителем, молодежь учил. Муж не хотел сына брать к себе, чтобы кто‑то не сказал, что он к своему сыну лучше относится, чем к другим. Он его устроил на другой участок. Сын очень хорошим работником был и уже через полгода получил высокий разряд. Ему доверили печать, чтобы его детали проходили без контроля. Он там проработал два года, а потом поступил в институт как заводской стипендиат. Все годы получал с завода стипендию, учился хорошо. И когда кончил, должен был вернуться обратно на завод. Ему предложили идти заместителем начальника фрезерного участка или токарного участка. Это был один цех — фрезерно‑токарный. Ну а он не захотел. Он хотел пойти в ЦКБ. Он исправно там работал, очень хорошо работал. А потом, когда он в 1972 году решил уехать в Израиль, ему надо было уйти с завода. У него там был допуск. Он решил, что он еще два‑три года отработает на заводе и еще два года где‑нибудь перекантуется, поработает, и потом его выпустят. Но через пять лет, когда уже должен был кончиться допуск и он подал заявление на выезд, ему сказали: нет, молодой человек, вам еще рано. Вы были с разными такими секретами, что выпустить вас мы пока не можем. И двенадцать лет, двенадцать с половиной лет он был в отказе!

А потом, уже в 1985 году, я ушла на пенсию. И говорю: вот теперь, раз я ушла с работы, нас выпустят, ребята. Вот у меня какое‑то чутье такое было. И через год нас выпустили. В 1986 году. А перед тем, как нас выпустили, у мужа случился инфаркт от переживаний за Изину работу, потому что Изя ездил на шхиту, а это тогда было очень опасно. Он очень переживал за Изю. Ну и у него случился инфаркт, он лежал в больнице.

Я не выходила из больницы, сидела около него все время. А Изя приходил, приносил ему и мне кушать. И отпускал меня часа на два. Я дома полтора‑два часа посплю и возвращаюсь обратно в больницу. А однажды он мне говорит: «Мам, я не могу сегодня тебя отпустить, потому что мне надо куда‑то срочно на работу. Вызов есть». Я говорю: «Ну не можешь — не надо. Я обойдусь». А потом я иду его проводить, а он говорит: «Мама, ты знаешь, куда я еду? Только папе ничего не говори. Нам сказали, что дают разрешение, и я еду в ОВИР». Я говорю: «Если ты едешь в ОВИР, я тоже хочу поехать. Сейчас будет тихий час, папа может без меня обойтись. Все равно около него сидеть нельзя. Все равно я сижу в коридоре. Я ему скажу, что ты меня довезешь до дома, и я отдохну часик». И я сказала, что я поеду с Изей, он меня до дома довезет. Покормила его быстренько, и мы с ним поехали. Приехали туда, и его сразу там без очереди пропустили. И сказали: «Мы вам даем разрешение. Сколько вам анкет надо?» Он говорит: «Мне надо восемь анкет». А у меня была еще женщина пожилая, которая жила у меня, воспитывала мне детей. Они говорят: «Как восемь? Вас же только пятеро». А он говорит: «Как пятеро? Когда мои родители подавали, вы им тоже дали отказ». — «Ну ладно, вот возьмите пока пять анкет, а потом, если будет можно, мы вам еще три дадим». Он говорит: «Нет, тогда я не возьму, тогда я вообще не поеду. Без родителей я не поеду». — «Ну, Исаак Абрамович, поезжайте в районный ОВИР, возьмете там анкеты, а при первой возможности мы дадим вам еще». И пока мы доехали до районного ОВИРа, они согласились дать все анкеты, на всех. Через две недели, когда мужу стало получше немножко, мы спрашиваем у врачей (там врачи были очень хорошие): «Доктор, как вы считаете? Дают разрешение на выезд, сможем мы его довезти?» Они и говорят: «Хорошо, хорошо, будем работать на экспорт».

Месяц он пролежал в больнице, его выписали. Когда его выписали, я ему сказала, что нам дают разрешение. Врач приходил домой к нему первое время. Я и говорю: «Доктор, мне нужна справка, чтобы провезти лекарства». Тогда была нужна справка, что они нужны больному, необходимы. «Нет, — он говорит, — я никакой справки дать не могу. И вообще, что вы задумали, как вы его повезете, вы же его не довезете». Я говорю: «Довезу». А сама думаю: может, правда, надо остаться. И говорю ему потом: «Слушай, Абраш, давай останемся еще на три месяца. Ты немножко окрепнешь, и мы потом приедем через три месяца». А он говорит: «Что, остаться без Изи здесь? Нет! Что будет, то будет. Я поеду». Ну вот, слава Б‑гу, Б‑г помог, и я его довезла.

А потом, уже в Израиле, я слушала одну лекцию. Я там ходила на все лекции. Интересные очень лекции были. И вот один раввин выступал и говорил, что у Б‑га никакие годы не пропадают. Вот мы видим, что все люди, которые сидели за еврейство, приехали в Израиль и им не засчитываются эти годы, им даются дополнительные годы. Сколько бы лет человек ни отсидел в тюрьме или в отказе, он все равно получит дополнительно эти годы. Я это услышала и подумала: «Г‑споди, мы же двенадцать с половиной лет были в отказе, неужели это у нас тоже так будет?» И действительно, мой муж двенадцать лет прожил в Израиле. Как он жил, конечно, тяжело жил. Много очень болел там. В 1998 году его не стало. Но я бы согласилась, чтобы он по сегодняшний день жил, был с нами. Он все равно с нами. Я чувствую его помощь, его заботу о нас. Вот так прошла моя жизнь.

Когда в 1986 году нас выпустили, Изя сразу поехал к своему учителю, Любавичскому Ребе, в Америку. А в 1988 году началась эпопея с детьми, с чернобыльскими детьми, и Любавичский Ребе сказал: сколько детей вы вывезете — это будет очень хорошо, вы спасете еврейские души. И он стал вывозить этих чернобыльских детей еврейских.

А после чернобыльских детей Ребе ему сказал: ты знаешь, тебе надо ехать обратно в Россию, там ты сделаешь больше, там больше людей сумеешь привлечь к еврейству. Он послушался его, приехал в Москву. Да, не в Ленинград обратно, а в Москву. Там он отвоевал эту синагогу на Бронной. И все эти годы он работает здесь в синагоге уже раввином, шойхетом.

Когда мои дети были маленькие, были очень такие тяжелые годы. И они ходили в школу по субботам. Но в душе они всегда оставались евреями. Я их учила. Сколько я могла, я их учила. Потом они уже сами были самостоятельными, сами учились. Изя, когда был в отказе, тоже очень много сделал для всех отказников. Многие благодаря ему стали религиозными людьми. Слава Б‑гу, что так. Что у меня и младший сын стал таким, душой верующим человеком. По детям я вижу, что мои труды не пропали даром.

На их плечах: Нехама Аш

Хранители огня: еврейские религиозные мыслители и их труды в Советском Союзе