В голове у Хони немного шумело. В общем‑то он был привычен к фарбренгенам и к тому, что пение нигуним и слова Торы перемежались на них с «лехаимом». А между ними все хасиды, и, конечно, его соученики по ешиве «Томхей тмимим» в Любавичах, с удовольствием выпивали несколько стопочек машке . Какой же хасидский фарбренген без нее? Машке расслабляет животную душу и делает Б‑жественную более восприимчивой к словам Торы. Но сам Хони к водке почти не притрагивался. Может, она кому‑то и расслабляла животную душу, а ему мешала в точности воспринимать и запоминать то, что говорили учителя, машпиа и даже сам Ребе Рашаб. Но сейчас повод выпить был не просто законный, а даже необходимый: это была праздничная трапеза после хупы, под которой он и его невеста Эстер стали мужем и женой.

С Эстер, которую все домашние, а теперь и он, звали просто Эти, а порой и Этка, Хони познакомил его товарищ по ешиве Авроом‑Довид Певзнер. Дружбой с ним Хони гордился — это был не просто один из сотен тмимим. Авроом обладал острым умом, прекрасной памятью и прилежанием в учебе. Что быстро сделало его чуть ли не лучшим учеником. Хони старался во всем подражать другу и, честно говоря, получалось у него совсем неплохо. А когда Авроом предложил Хони познакомиться с его сестрой, тот без колебаний согласился. Да, большим приданым невеста похвастаться не могла. У Цви и Дворы Певзнер, обитателей местечка Климовичи, было, слава Всевышнему, кроме сына еще пять дочерей. А какие там заработки у местечкового шохета, если он честен и праведен? Но приданому Хони не придавал большого значения. Ему лично почти ничего не было нужно : ел он в ешиве, а до женитьбы и спал там. Все, что его интересовало, — это учеба. От нее не должно было отвлекать ничего — в том числе и естественные побуждения. Нет приданого — ну и не надо! Зато семейная жизнь сделает его «аврехом» — женатым ешиботником, исполняющим, кроме остальных заповедей, и одну из главнейших, «плодитесь и размножайтесь».

Не смутило его и то, что Эти на два года старше. Главное — она из глубоко религиозной семьи. А значит , достойная девушка, которой не надо будет ничего объяснять и ни о чем спорить. Она и так понимает, какие задачи стоят перед томим, занимающимся в Любавичах, и какую роль в совместной жизни должна играть его супруга.

— Хони, поставь на место бутылку! — услышал он громкий и требовательный голос жены. Похоже, Эти сразу взяла в свои руки руководство семейной жизнью. В том числе и поведение супруга.

— Но я хочу поднять еще один «лехаим» за наше счастье! — возразил Хони.

— Наше счастье будет состоять в том, что мой муж не будет искать повода сделать «лехаим», — отрезала Эти.

Разговор происходил на кухне небольшого домика семейства Певзнер в Климовичах. Во дворе его только что состоялась свадьба — по принятому в Хабаде обычаю хупу, то есть матерчатый балдахин на четырех шестах, поставили под открытым небом. И когда церемония, как это и положено, завершилась тем, что Хони в память о разрушенном Храме разбил ногой стакан, предварительно завернутый в полотенце, чтобы никто не поранился об осколки, все участники торжества расселись за столами, накрытыми в самой большой комнате домика. Возле молодых стояло много лакомств, которые скромный ученик ешивы видел всего пару раз в жизни: говяжий язык с хреном, гусь, запеченный с яблоками. А вина поставили всего одну бутылку. Да и та была уже кем‑то почти опустошена, так что Хони досталось всего полстакана. Но и этого ему хватило, чтобы немного захмелеть — привычки к спиртному у него не было никакой. Хони хотел сказать «лехаим» — поблагодарить родителей, что вырастили такую замечательную дочь, которая станет ему замечательной спутницей жизни. Но для этого надо было наполнить стакан. Не будешь же делать «лехаим» на воздух! Просить, чтобы ему передали бутылку, он постеснялся, поэтому встал и вышел на кухню. Там наверняка можно было найти бутылку, налить полстакана, вернуться в комнату и произнести благодарственный тост. Но на столах в кухне было все, что угодно, кроме бутылок. Он оглянулся и заметил винную бутылку темного стекла, стоявшую на кухонной полке. Хони нашел стакан, взял бутылку, откупорил, но тут на кухню вошла Эти. Увидев мужа, она потребовала поставить бутылку на место, а когда он, не согласившись, наклонил бутылку, чтобы вылить немного вина и попробовать, бросилась к нему и с силой ударила по руке, державшей бутылку. Этого Хони никак не ожидал! Бутылка упала на пол и разбилась вдребезги. Пораженный поведением жены, Хони уже было собрался сказать ей несколько слов о том, как в дальнейшем они будут разрешать семейные споры, но вдруг услышал тихое шипение на полу и в нос ему ударил резкий, неприятный запах. Хони посмотрел вниз — темная жидкость, вытекавшая из бутылки, пузырилась, от нее шел сероватый дымок, а на полу уже образовалось черное, выжженное пятно. В бутылке Двора Певзнер хранила кислоту. Кто знает, что произошло бы, опоздай Эти хоть на несколько секунд? Это и было ее приданое, причем самое лучшее и большое приданое, о котором Хони не мог мечтать, — спасенная женой его собственная жизнь.

Эльхонан‑Дов‑Бер Морозов родился 11 ноября 1877 года в Черкассах в семье Гирша‑Лейба и Рохл‑Леи Морозовых. Они были не хасидами, а просто религиозными евреями , такими, как все. Отец работал меламедом, мать содержала дом и смотрела за детьми. В детстве мальчика любовно называли Хони, и прозвище приклеилось к нему на всю жизнь. Даже когда Эльхонан‑Дов‑Бер стал одним из видных любавичских хасидов своего поколения, личным секретарем и хранителем секретов Ребе Рашаба и Ребе Раяца, руководителем хасидского подполья на всей территории СССР, его все равно называли Хони. Добавляя, конечно, уважительный титул «реб». Так и вошел он в историю движения Хабад как герой и святой мученик Хони Морозов.

Как и все его сверстники, Хони сперва учился в хедере, потом с меламедом, затем в ешиве. Летом 1897 года в Черкассы приехал посланник Ребе Рашаба и рассказал, что Ребе создал в Любавичах новую ешиву — «Томхей тмимим». От других ешив, которых в те времена существовало немало, она отличается тем, что наряду с Талмудом и мусаром в ней углубленно изучают хасидут. Хони просидел с посланником несколько часов кряду, задавая всё новые и новые вопросы. Тот оказался человеком обстоятельным, никуда не спешившим, отвечал подробно и спокойно. А может, дело было вовсе не в характере посланника, имя которого история не сохранила, а в его прозорливости и наблюдательности: он сумел разглядеть выдающиеся способности своего молодого собеседника и понять, что за его вопросами скрывается не простое любопытство. Разговор с посланником изменил судьбу Хони — он принял решение оставить свою ешиву и отправиться в любавичскую «Томхей тмимим».

А попасть в нее было совсем нелегко. Абитуриенты должны были выдержать строгие экзамены — проверяли и их знания, и моральный уровень. Хони сдал экзамены успешно, был зачислен сразу в высший класс и оказался в Любавичах одним из самых взрослых учеников. Занимался этот класс в здании, называвшемся «залом». Находилось оно во дворе дома Ребе и действительно представляло собой большой зал, в котором одновременно учились несколько десятков тмимим. Распорядок дня был неизменным: вставали в шесть утра, молились, завтракали и приступали к индивидуальным занятиям. Около полудня был один общий урок, потом все разбивались на хевруты и занимались уже парами до восьми‑ девяти часов вечера.

Изучение хасидута полностью захватило Хони, он почти не выходил из «зала», даже ночевал в нем, поздно вечером укладываясь спать на одной из скамеек. Руководство ешивы заметило его старания, высоко оценив не только прилежание, но и талант к учебе этого парня, не принадлежавшего к потомственным хабадникам.

Поэтому, когда в 1899 году Хони получил повестку в армию, было сделано все, чтобы добиться его освобождения от службы. Призыв в армию на несколько лет в том возрасте, когда молодой человек набирает основные знания, мог значительно затруднить или даже вовсе положить конец духовному росту талантливого парня. Усилия принесли плоды, и Хони от призыва освободили. Получив весть об этом, Гендель, секретарь Рашаба, ворвался в комнату Ребе. Напевая «Хони освободился, Хони освободился», он начал танцевать. Об этом рассказывает в своих воспоминаниях сын Рашаба, Йосеф‑Ицхак, находившийся тогда в комнате Ребе. Нарушить разговор с глазу на глаз Ребе и его единственного сына было поступком из ряда вон выходящим. Секретарь, прекрасно знавший порядки двора Ребе, мог позволить себе подобное нарушение правил только в чрезвычайных обстоятельствах. По‑видимому, освобождение Хони являлось именно таким. Когда Рашаб услышал новость, он встал со своего кресла, положил руку на плечо секретаря и трижды крутанул его во время танца. Радость была не случайной — Хони входил в тройку лучших учеников ешивы.

Хеврута наследника

И не просто лучших. Именно его Ребе Рашаб выбрал в качестве хевруты (напарника по учебе) для своего сына Йосефа‑Ицхака, будущего Ребе Раяца. Когда у Ребе Рашаба спросили, почему он остановился на Хони, он ответил, что этот томим полностью погружен в учение и для него ничего не существует, кроме хасидизма. Это было огромной честью и признанием того, что Хони обладал большими познаниями и находился на высоком духовном уровне. Его любовь к Торе, еврейскому народу, хасидизму и Ребе составляли смысл его существования. Это сразу видели все, кто сталкивался с молодым ешиботником.

Йосеф‑Ицхак вспоминал, что с нетерпением ждал часа, когда отец выберет ему хевруту, и возлагал на будущего партнера большие надежды. Хони полностью эти надежды оправдал. Занятия с ним были столь полезными для будущего Ребе, что Йосеф‑Ицхак как‑то даже попытался отказаться от одной из поездок с отцом за границу — он не хотел ни на день прерывать учебу с Хони. Ребе Рашаб настоял, что сын должен сопровождать его в этой важной поездке. Йосеф‑Ицхак согласился, но вернулся к занятиям при первой же возможности.

Сперва они вместе учили хасидут, затем перешли к углубленному изучению Гемары. Будущий Ребе, которому предстояла война не на жизнь, а на смерть с теми, кто хотел погубить наследие его народа, в паре с Хони приобретал не только знания в Талмуде и каббале. Йосеф‑Ицхак не зря называл Хони своим «душевным другом». Он почерпнул у него беззаветную любовь к людям и Торе, любовь, не считавшуюся ни с какими ограничениями или препятствиями.

Постепенно Хони доверяли и другие важные обязанности. В 1902 году Рашаб впервые провозгласил, что Праздник освобождения в йуд тет кислев отныне будет отмечаться как Новый год хасидизма. В ешиве к этому дню провели подготовку, которой ведал специально созданный комитет. Хони ввели в состав комитета и назначили ответственным за проведение праздника.

Рашаб очень интересовался, как продвигается учеба у каждого ученика «Томхей тмимим», и регулярно получал подробные отчеты. Одним из тех, кого Рашаб попросил готовить такие отчеты, был Хони. Весной 1902 года Рашаб даже процитировал его заключения в своем письме о состоянии учебы в «зале».

Отношения между Хони и Йосефом‑Ицхаком перешли в глубокую привязанность и дружбу, продлившуюся всю оставшуюся жизнь. Со временем они стали и деловыми партнерами, открыв фабрику по производству талитов. Общее управление взял на себя Йосеф‑Ицхак, а Хони отвечал за покупку шерсти, за которой ездил в Польшу.

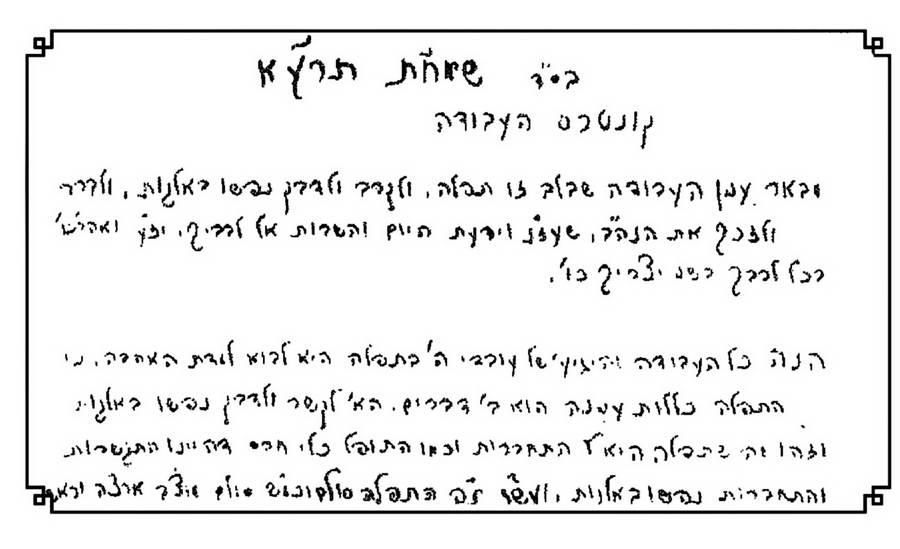

В Праздник освобождения, выпавший на ноябрь 1906 года, Рашаб назначил Хони машгиахом, ответственным за изучение хасидута в «зале». Ребе написал специальное письмо, зачитанное в «зале» одним из руководителей ешивы. В письме Ребе Рашаб призывал всех тмимим опираться на знания и мудрость Хони и «слушаться его во всем, что он вам скажет». Это было проявлением того доверия, которое Ребе Рашаб испытывал по отношению к Хони — хасиду Хабада только в первом поколении.

Ребе заботился о дальнейшем духовном развитии Хони и составил для него индивидуальный план ежедневных занятий. Начинаться они должны были с одной из глав «Торат хаим» — каббалистической книги рабби Хаима Виталя, ученика Аризаля. Рашаб особо подчеркивал, чтобы, начав изучение главы, Хони ни в коем случае не прерывался, а проходил ее до конца. Завершать день Хони должен был изучением мишнайот. Рашаб считал, что такой ежедневный порядок «усилит сердце и разовьет мозг» Хони и будет способствовать его успехам во всех других жизненных сферах.

Само собой подразумевалось, что речь идет в первую очередь об успехах в интеллектуальной сфере. Но и в материальных делах Хони тоже очень нуждался в успехе. Семья увеличивалась с каждым годом, требовалось все больше и больше средств для ее содержания. Сперва Хони подрабатывал перепиской майморим Ребе Рашаба, и сделанные им копии расхватывали: почерк у Хони был каллиграфический. Потом к этому скромному заработку прибавилось жалованье секретаря Рашаба, ответственного за переписку Ребе с хасидами.

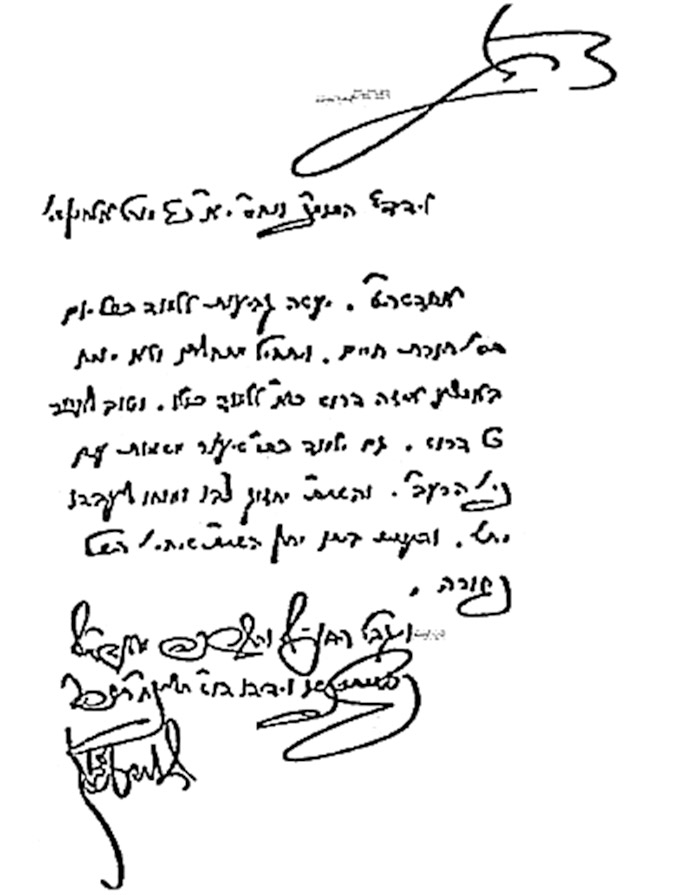

Работа эта была и хлопотная, и очень ответственная. Писем ежедневно приходили десятки, на каждое надо было получить от Ребе краткий ответ, а потом оформить его в виде официального письма. Со временем Рашаб так стал полагаться на своего секретаря, что подготовленные Хони ответы подписывал не читая. Но, для того чтобы понимать, какими Ребе хотел бы видеть свои письма, надо было постоянно находиться возле Рашаба, слушать его, разговаривать с ним. Поэтому Хони буквально не отходил от Ребе, сопровождая его даже в заграничных поездках, когда из‑за плохого здоровья тот отправлялся на курорт. Так, в 1906 году Праздник освобождения Рашаб отметил в Германии и, описывая его в письме, подчеркнул, что там присутствовал один из самых видных его хасидов реб Эльхонан Морозов. А Хони в тот момент было всего лишь 29 лет.

Он сопровождал Рашаба и в его поездках на могилу Алтер Ребе. Каждый год 24 тевета, в годовщину смерти основателя Хабада, Рашаб целый день проводил в молитвах на его могиле в Гадяче. Вместе с ним из Любавичей приезжали только два‑три человека, самых близких и преданных.

Вдобавок ко всем своим талантам Хони обладал прекрасными слухом и голосом. Он замечательно — проникновенно и точно — пел хасидские нигуны, что делало его желанным гостем на любом фарбренгене, который без нигуним терял половину своей привлекательности. Хони не раз говорил, что делает человека хасидом именно нигун: мелодия без слов, способная проявить самые тонкие аспекты души. С помощью нигуна можно и обратиться с молитвой к Всевышнему, и прилюдно высказать то, что словами постеснялся бы сказать. В пении нигуним Хони достиг такого искусства, что однажды, уже перед самой войной, в 1914 году, Рашаб лично научил его десяти мелодиям, авторами которых были Бааль‑Шем‑Тов, Магид из Межерича и Алтер Ребе. Всю свою оставшуюся жизнь Хони пел их на фарбренгенах и научил им своих учеников.

Когда в 1913 году скончался габай Ребе, его место занял Хони. Теперь в сферу его обязанностей входила самая ответственная и важная роль при дворе Ребе — запускать к нему хасидов на йехидут (личную аудиенцию). Между ним и Рашабом установилась глубокая личная связь. Не зря его называли не просто секретарем, а хранителем секретов Ребе.

Семейные дела

А семья все росла. И Эти, как было договорено с Хони, взяла на себя обязанности по ведению дома. Дети, слава Всевышнему, рождались один за другим. Летом 1903 года появился на свет первенец Довид‑Лейб. Хони очень хотел, чтобы Рашаб был его сандаком, но в тот момент Ребе находился не в Любавичах и потому назначил Хони своим личным представителем. Вот и получилось, что у первого своего сына Хони был и сандаком, и посланником Ребе. В 1904‑м родилась дочь Рохл‑Лея. Этой девочке предстояла длинная жизнь, полная любви и горя, дружбы и предательства, ее не обошли ни тюрьма, ни сума. Но в конце концов Рахель сумела добраться до Эрец‑Исраэль еще до провозглашения Государства Израиль, прожила в Яффо более полувека, дождалась внуков и правнуков. И написала книгу «К тебе душа издалека», в которой оставила бесценные воспоминания о своей семье, отце и его работе у Ребе, о Любавичах начала ХХ века. Вслед за Рахель родились девочки‑близнецы, из которых выжила только одна — Сара. В 1910 году родился сын Шмуэль (Муля), у которого сандаком был Рашаб. А на брит миле следующего сына — Пинхаса — сандаком был Раяц.

Не только сам Хони, но и вся его семья была близка с семьей Ребе. Дочери Хони часто играли с девочками Йосефа‑Ицхака. Как‑то в субботу днем Хони привел Рахель и Сару поиграть с Ханой, Хаей‑Мушкой (будущей женой Ребе Менахема‑Мендла), и самой младшей, озорницей Шейндл. Девочки решили играть в жмурки. Рахели завязали глаза, и она начала крутиться по комнате. Время шло, со всех сторон раздавались ехидные смешки, но Рахель никак не удавалось схватить одну из девочек. Наконец она натолкнулась на кого‑то и крепко схватила его. Но когда Рахель сдернула повязку, к удивлению обнаружила, что «поймала» Йосефа‑Ицхака. И тут из‑под комода и из шкафа вылезли его дочки. Они немного смухлевали — там прятаться было нельзя, ведь с завязанными глазами заглянуть в эти места невозможно. Увидев это, Йосеф‑Ицхак нахмурился: «Это неправильно, девочки! Надо всегда, везде и со всеми вести себя честно! А теперь завяжите мне глаза, я буду водить!»

Пристыженные девочки завязали отцу глаза и попрятались. Но уже не в запрещенных для игры местах — они усвоили преподанный им урок. А будущий Ребе начал ходить по комнате, широко расставив руки. В таком виде его и застал Хони.

— Чем вы занимаетесь?! — удивился он. — Вас ждет отец для решения важного дела! Я вас везде разыскиваю, а вы тут играете.

— Это не просто игра, — ответил Йосеф‑Ицхак. — Мои дочери сбились с пути, я обязан уделить им внимание и объяснить, в чем их ошибка. Для меня это самое важное из всех дел!

Хони уходил из дома рано утром и возвращался поздно вечером. Все хлопоты по управлению домом и воспитанию детей легли на плечи жены. Но Эти занималась своими обязанностями с удовольствием. Пока у Хони, благодаря зарплате секретаря и габая, а также доходам от фабрики, были деньги, она устраивала большие субботние трапезы, в которых порой принимали участие по двадцать человек. Эти помогала нуждающимся с такой готовностью, что ее стали называть «ди маме фун штетл» — «мамой местечка». Но все страшным образом изменилось в декабре 1913 года.

Авроом‑Довид, брат Эти, считался илуем — выдающимся знатоком Торы. Но во всем, что касалось не возвышенного, а земного, он был самый настоящий шлимазл — недотепа. Денег в его семье никогда не было, жила она впроголодь, а зимой отчаянно мерзла, не имея денег, чтобы топить печку. В начале декабря его жена Либа, бывшая на седьмом месяце беременности, заболела. То ли простыла в студеном доме, то ли подхватила вирус. Чувствовала она себя просто ужасно, и Эти решила забрать сноху в свою квартиру — отлежится в тепле несколько дней и поправится. Но состояние Либы только ухудшалось. Домашние средства лечения не помогали, и стало понятно: Либе нужна квалифицированная медицинская помощь. Но где ее взять? В Любавичах на тот момент был только фельдшер, и все, что он мог сделать для больной, он уже сделал. Эти решила отправиться в расположенное неподалеку имение, где жил врач. Но как назло оба любавичских извозчика (балагулы) куда‑то уехали из местечка и никто не знал, когда они вернутся. А ждать было нельзя. И Эти пошла пешком, рассчитывая, что обратную дорогу проделает на коляске вместе с врачом. До имения путь был не столь далекий — пять километров. Но стояла морозная погода, а накануне выпал глубокий снег. В имении ни доктора, ни коляски не оказалось — его вызвали куда‑то к больному. Эти передали его предупреждение — вернется он через несколько дней.

Весь обратный путь по морозу и снегу ей пришлось вновь проделать пешком. Эти была беременна шестым ребенком, и по дороге у нее началось кровотечение. Ни отдохнуть, ни полежать она не могла: дело было в пятницу, и следовало все приготовить к субботе. На вечерней трапезе Эти еще крепилась и сидела со всеми за столом, но в субботу уже не смогла встать с постели. Кровотечение усилилось, и Либа, к тому времени уже пришедшая в себя, позвала акушерку. Осмотрев Эти, акушерка сказала, что ничего сделать не может — нужен врач. В имение ехать не имело смысла, а другой ближайший врач жил аж в Витебске. Во вторник утром Хони пошел к Ребе посоветоваться. Но Рашаб чем‑то занимался в своей комнате, плотно закрыв двери, и Хони не посмел его беспокоить.

Тем временем Эти стало так плохо, что Рахель бросилась в дом Ребе. Увидев ее, супруга Рашаба ребецн Дина обняла девочку и спросила, как себя чувствует мама.

— Она умирает! — выкрикнула Рахель и заплакала. — А отец ушел, и его все нет.

Ребецн Дина бросилась искать Хони и нашла его у дверей комнаты Ребе.

— Чего ты ждешь?! — воскликнула она.

— Когда Ребе выйдет. Чтобы спросить, что делать.

— Ты дождешься, что будет уже поздно! — в гневе закричала ребецн.

Она была женщиной спокойной и голос повышала редко. Услышав жену, Рашаб вышел из комнаты и, узнав, в чем дело, распорядился дать Хони свой личный выезд — лошадей и коляску. В Витебск за врачом отправилась Маша Фрадкина, подруга Эти, приехавшая в эти дни в Любавичи погостить. Она везла с собой к врачу письмо от ребецн Дины с просьбой приехать немедленно, оставив все другие дела. К личной просьбе ребецн врач не мог не прислушаться и прибыл в четверг со всем необходимым. Эти нуждалась в срочной операции, и доктор провел ее немедля. Операция оказалась столь тяжелой, что врач сказал Хони, не находившему себе места от волнения: «Надежда на исцеление небольшая, только если больная переживет ночь». Эти пережила ночь, но лучше ей не стало.

Пятница заканчивалась, пришло время зажигать субботние свечи. Встать с кровати больная не могла, поэтому стол с подсвечниками Хони придвинул прямо к изголовью. Эти зажгла свечи, одна из них сразу погасла.

— Это все, — сказала она. — Хони, приведи детей.

Семья собралась возле постели — Рахель держала на руках маленького Пиню, Сара обняла за плечи Мулю. Глядя на резко меняющееся лицо Эти, на котором начали проступать черты смерти, Хони заплакал. Дети заплакали вместе с ним. Через несколько минут Эти перестала дышать.

Мать‑мачеха

Рахель задумалась и долго молчала. Слова, произнесенные только что отцом, были жесткими и требовали от нее ответа, который определит дальнейшую судьбу ее самой, сестры и братьев. Свою старшую дочь Хони очень любил, называл ее не иначе как Рохеле и относился к ней с большим уважением. Вот и сейчас он разговаривал с ней не как с девочкой, а как со взрослой девушкой.

— Пойми, Рохеле, мама уже никогда не вернется. Нам всем очень больно, и все мы не понимаем, зачем понадобилось забирать ее от нас так рано. Но что произошло, то произошло. И надо жить дальше. Я женился на Брохе, двоюродной сестре мамы, не только потому, что она из той же семьи и нам всем известно, какой она хороший человек. Я знаю, и это для меня важней всего, что она любит вас и будет относиться к вам не как мачеха, а как родная мать. Конечно, заменить маму она не сможет, но постарается сделать все возможное, чтобы вы чувствовали себя любимыми.

Рахель чуть заметно, но криво улыбнулась и громко вздохнула.

— Я все вижу и все понимаю, Рохеле. И твою скептическую улыбку тоже. Но ты ведешь себя по отношению к Брохе так, что она не в состоянии оставаться здесь и жить с тобой под одной крышей. Я долго думал, что можно сделать, какой найти выход из создавшегося положения. И поэтому предлагаю тебе все решить самой. Или ты изменишь свое к ней отношение, и тогда мы будем и дальше жить все вместе. Или она переедет на другую квартиру. И я вместе с ней. Я уже договорился с хорошими людьми, они примут всех вас и будут растить. Но без меня. Ты же знаешь — я с утра до ночи у Ребе. Времени навещать вас, если вы будете жить в другом доме, у меня не останется. Решай.

Внезапную смерть Эти восприняли тяжело не только дети и сам Хони, но и многие в Любавичах. Ее любили за доброту и сострадание, за готовность помочь. Рашаб выразил Хони свои глубокие соболезнования, особенно детям, оставшимся без матери. Отсутствие Эти почувствовалось сразу. Хони не изменил своего распорядка дня: рано утром уходил в дом Ребе и возвращался поздно вечером. Дети оказались на попечении Бейле — молодой девушки, работавшей в доме служанкой. Была она совсем молоденькой и ничего толком делать не умела. Настолько, что Эти давно хотела ее уволить, но никак не решалась : на зарплату Бейле кормилась вся ее семья. И сердобольная Эти терпела, зачастую делая по дому работу Бейле, за которую та получала жалованье. Когда же все заботы по дому, включая уход за коровой, свалились на Бейле, у нее все пошло вкривь да вкось. Дом стоял неприбранный, корова вовремя не доенная, дети были неухоженными. Хотя Хони бывал дома мало, но все это видел и понял: нужно что‑то менять. И переменил.

Он знал, как относилась к Эти и к детям Маша Фрадкина, и договорился, что она и ее родители примут детей на какое‑то время. Родители держали в Витебске небольшую гостиницу, места у них хватало. Все получилось удачно: дети в семье Фрадкиных выросли и разъехались кто куда. Старики отнеслись к сиротам с любовью и вниманием. Им было хорошо в теплом, радушном доме Фрадкиных. Свою квартиру Хони сдал, корову продал, Бейле рассчитал и переехал в гостиницу, располагавшуюся в нескольких минутах ходьбы от дома Ребе.

Так прошли несколько месяцев, но Хони прекрасно понимал: долго так продолжаться не может. Как бы ни было тепло и уютно в чужом доме, дети должны расти в своей семье, рядом с отцом. И мачехой.

Эти любила свою двоюродную сестру Броху Кац, жившую в Почепе. И жалела. Судьба этой умной и красивой девушки была незавидной. К ней посватался парень из того же местечка, она согласилась. Назначили день свадьбы, купили белое платье, пригласили гостей. А жених внезапно женился на другой, за которую дали большее приданое, и укатил с молодой женой в Америку. Броха не заслуживала такого унижения. Она была не только красивой, доброй и сердечной, но и мастерицей на все руки — вкусно готовила и прекрасно шила. Настолько хорошо, что сшитые ею платья пользовались большим спросом, поэтому жила она в достатке. Но как порядочной еврейской девушке куковать в старых девах? Сказано ведь в Торе: «Нехорошо человеку быть одному». И Эти старалась помочь ей с новым шидухом — сватовством. За полтора года до смерти Эти подходящий парень вроде был найден в Любавичах. И она пригласила сестру пожить в ее доме — чтобы поближе познакомиться с будущим мужем и завершить приготовления к свадьбе. Но счастье вновь обошло Броху стороной : из шидуха ничего не вышло. Единственным, как выяснилось позже, плюсом во всей этой грустной истории оказалось то, что Броха несколько недель прожила в доме Морозовых. И познакомилась с Хони, который с удовольствием беседовал с умной девушкой во время субботних трапез. А когда сватовство сорвалось и Броха оказалась на грани нервного срыва, он, вернувшись с работы, просидел с ней до утра, пытаясь утешить и обнадежить. Броха познакомилась и с детьми, к которым привязалась. Поэтому, услышав о внезапной кончине Эти, она очень расстроилась. Броха так много говорила о судьбе несчастных сирот своему брату, что тот в сердцах воскликнул: «Что ты так плачешь об этих детях! Хочешь им помочь — выходи замуж за Хони и замени им мать!» Броха возразила: «Хони старше меня на десять лет! Мне уже двадцать восемь, а ему почти под сорок. Да и пятеро детей!»

Возразить‑то она возразила, но задумалась всерьез. Через много лет об этом разговоре и о том, какие он породил у нее мысли, она сама рассказала Рахели. Как выяснилось, идея о браке между Брохой и Хони пришла в голову и Авроому‑Довиду, родному брату Эти. Он хоть и был без вины виноватым, но чувствовал себя в какой‑то мере ответственным за раннюю смерть сестры — ведь все произошло потому, что она в мороз пошла искать врача для его жены Либы. Авроом‑Довид тоже понимал, что долго жить в чужой семье дети не могут, ситуация это нездоровая, и никто не знает, сколь отрицательное влияние она окажет. Им надо возвратиться в свой дом и вновь зажить одной семьей.

По совету Авроома‑Довида Хони приехал в Почеп. Приглядываться к будущей супруге ему не надо было, поэтому он сразу сделал предложение. Броха согласилась, им поставили хупу. Но домой Хони решил вернуться из Почепа один. Детей надо было подготовить, ведь прошло всего чуть больше полугода после смерти их матери.

Летом Ребе выехал на дачу, Хони снял домик неподалеку. Перевез детей из Витебска, нанял кухарку и служанку, ухаживавшую за ними. Дети были сыты, ухожены, но тосковали по Витебску, по родителям Маши и по ней самой — они уже чувствовали себя как дома в их гостинице. К известию о женитьбе отца Рахель отнеслась резко отрицательно. Целыми днями она лежала на кровати и плакала. Хони с трудом удалось уговорить ее пойти на вокзал, чтобы встретить Броху. Сойдя с поезда, та подошла к девочке и протянула руки для объятия, но Рахель уклонилась и, ни слова не сказав, ушла. С того момента она не говорила ни с Брохой, ни с отцом. Младшая сестра Сара примкнула к ней, и их поведение стало походить на бунт. Для Брохи это было страшно обидно. Все ее старания разорвать этот заговор молчания наталкивались на глухую стену — девочки слушали ее, но не реагировали. А ведь одной из главных причин ее решения выйти замуж за Хони была как раз забота о детях. Как же ей жить дальше, если они смотрят на нее не просто как на чужую, а чуть ли не как на врага? Долго так продолжаться не могло. Поэтому Хони и решил побеседовать как со взрослой со своей восьмилетней дочерью.

— Так что ты решила? — спросил Хони.

Он посмотрел на девочку, сидевшую с низко опущенной головой, глубоко задумавшуюся. Хони не хотел ее торопить, но молчание затянулось.

— Идем к Брохе, папа, — наконец сказала Рахель. Встала и протянула ему руку.

Так, рука об руку, они пришли в комнату к Брохе. Она знала о предстоящем разговоре мужа со старшей дочерью, понимала, какие последствия могут быть, и очень волновалась. Но не подала виду, что сердце у нее бьется, как безумное, и ласково улыбнулась Рахели.

— Я оставлю вас вдвоем, поговорите, — сказал Хони и вышел из комнаты.

Разговор получился долгим. Броха, как и Хони, вела его серьезно, относясь к девочке как к взрослой.

— Мой отец умер, когда я была совсем маленькой, — сказала она. — Я прекрасно понимаю твою тоску по маме и неприятие чужой женщины, оказавшейся на ее месте. Моя мать так и не вышла второй раз замуж. И именно потому, что я выросла в неполной семье, я могу тебе сказать на основании собственного опыта: сиротская доля тяжелая. И очень, очень горькая. Поверь мне, я сделаю все, чтобы быть вам хорошей матерью. Не мамой — на это я не претендую, это невозможно. Но матерью, которая будет вас любить и о вас заботиться.

Разговор двух женщин закончился полным примирением. И Рахель в первый раз позволила мачехе обнять и поцеловать себя. Броха свое слово сдержала. Но, несмотря на все ее старания, отношения с детьми наладились нескоро. С самым младшим, Мулей, это заняло больше всего времени, мальчик был болезненным и капризным. Броха уделяла ему много времени и внимания, и он привязался к ней больше всех. Но самыми близкими стали ее отношения с Рахелью: как старшая сестра, она много помогала мачехе в заботах о братьях, которые зачастую признавали только ее. Постепенно все вошло в нормальное русло, и семья Морозовых вновь была единой. Четверо детей, которых Броха родила Хони, не разобщили, а сплотили ее.

Хони был счастлив, теперь он мог со спокойной душой проводить большую часть суток возле Ребе. И никто не знал, никто даже представить себе не мог, какие страшные испытания выпадут в скором времени на долю этой счастливой семьи.

И нос в табаке

— Это вам, — сказал приказчик. Он вытащил из кармана пиджака толстый конверт, положил его на стол и подвинул в сторону Хони. Тот недоуменно посмотрел на конверт, а потом на приказчика. Парень нимало не смутился, вытащил из нагрудного кармашка расческу и стал аккуратно причесывать свои белокурые вихры и бороденку.

— Что это? — спросил Хони, не дотрагиваясь до конверта.

— А вы посмотрите, это ваше, — ответил приказчик и облизнулся.

Хони открыл конверт — он был набит ассигнациями.

Убедившись, что Хони увидел пачку денег, приказчик не торопясь дунул на расческу, помахал ею в воздухе и вернул в карман.

— Не мешайте нашим делам, — сказал он, — сидите тихо. Это все, что от вас требуется.

— Как ты смеешь мне такое предлагать? — взорвался Хони. — Я взяток не беру и не позволю вам грабить бедных евреев.

— Не хотите — как хотите, дело ваше. Тогда просто уходите отсюда. Вам в этом деле не место. Это общее наше мнение.

Хони с силой оттолкнул конверт, и тот, перелетев через стол, уперся в жилетку приказчика.

Весной 1915 года состоялось последнее празднование Песаха в Любавичах, в котором приняли участие Рашаб и ученики «Томхей тмимим». Было понятно, что грядут большие перемены и, скорее всего, Ребе придется оставить свою «столицу». Фронт приближался. Рашаб не хотел ставить под угрозу жизни не только членов своей семьи и ближайшего окружения, но и сотен хасидов, ежемесячно, несмотря на войну, приезжавших на встречи с ним. Предчувствуя скорое расставание, пасхальный седер постарались сделать как можно более впечатляющим. Р. Йосеф‑Ицхак назначил для организации седера несколько человек, которыми руководил Хони.

Работы было немало — в седере приняли участие кроме Ребе и его семьи двести тмимим. Проходил он в самом большом здании Любавичей и затянулся далеко за полночь. Сотни евреев местечка, уже закончивших свой домашний седер, пришли, чтобы принять участие в этом уникальном по тогдашним масштабам седере. То был праздник со слезами на глазах: все понимали, что по сути это церемония прощания. Конечно, все надеялись, что Ребе вскоре вернется. Но крепкая еврейская память, из которой никуда не делись воспоминания обо всех предыдущих скитаниях и бедах, призывала готовиться к худшему. Опасения были не напрасными: Рашаб так и не вернулся. Более того, больше никогда ни один Любавичский Ребе не жил в Любавичах. После отъезда двора Ребе, ешивы и евреев Любавичи быстро превратились в обычную, захолустную, бедную деревушку.

После нескольких остановок в разных городах местом своей новой резиденции Рашаб выбрал Ростов. Все это время Хони находился в Любавичах, надеясь, что отъезд Ребе временный и рано или поздно тот вернется. Кто‑то же должен был следить за домом Ребе и за всем остальным. Но, после того как Ребе остановился в Ростове, Хони понял: это надолго. И задумался, что делать дальше.

Ростов находился вне черты оседлости, и Хони не имел права поселиться там. Правда, осенью 1915 года он пробыл возле Ребе весь праздничный месяц тишрей, исполняя свои обычные обязанности габая и секретаря. Но задержаться дольше не смог. Понимая, что они расстаются надолго, может быть, навсегда, Рашаб обучил его еще нескольким старинным хасидским нигуним, полученным им от отца. Вернувшись из Ростова в Любавичи, Хони велел Брохе собираться. Куда ехать, у него сомнений не было: ешива «Томхей тмимим» перебралась в Кременчуг, значит, его место там.

На новом месте надо было заботиться и о новых способах заработка. Зарплату секретаря и габая он больше не получал, фабрика по производству талитов закрылась. А семью надо было кормить. Несколько недель Хони ходил по Кременчугу, присматривался к магазинам, фабрикам и прикидывал, где мог бы найти себе применение. И выбрал табачное дело. Во время войны табачные изделия, помогавшие хоть немного снять нервное напряжение, пользовались повышенным спросом. Курили все: от простых мужиков, чадивших самокрутки из развесного табака или махорки, до утонченных барышень из местной знати, куривших папиросы с длинной гильзой, которые вставляли в изысканные мундштуки. Владельцем табачной фабрики, производившей и махорку, и папиросы высшего качества, оказался давний знакомый и соученик по «Томхей тмимим» Гершеле Гурарий. Хони обратился к нему, и Гершеле предложил должность агента, отвечавшего за связь с мелкими торговцами, покупавшими у фабрики продукцию оптом. Репутация порядочного человека быстро привлекала к Хони тех, кто раньше не имел дела с фабрикой Гурария. И вскоре Хони понял почему.

Приказчики этой фабрики создали систему, с помощью которой проданная продукция приносила сверхприбыль. И вовсе не из‑за высокого спроса на табачные изделия. Инфляция была огромной, цены ползли вверх чуть ли не ежедневно. Система заключалась в том, чтобы, получив от мелких поставщиков деньги авансом, придержать полагавшийся им товар и окончательный расчет произвести уже по новым, более высоким ценам. Мелкие торговцы, заплатившие, но так и не получившие вовремя товар, оказывались на мели. Они требовали поставлять товар в условленные сроки, но приказчики отмахивались. Хони эту систему нарушил и стал работать честно: получив аванс, тут же поставлял товар. Что, конечно, вызывало ярость у приказчиков, наваривавших с помощью своей системы немалые деньги. Приказчики понимали, что Хони не будет с ними заодно, поэтому даже не пытались уговорить его вступить в «дело», а сразу предложили отступные.

Деньги в конверте, упершемся в жилетку приказчика, позволили бы семье Хони безбедно прожить минимум полгода. Но для Хони принять взятку было невозможно. Как и работать дальше на табачной фабрике. Ему слишком хорошо была известна человеческая природа, и он не хотел рисковать: кто мог знать, на что решились бы приказчики ради сохранения своих огромных барышей.

— Вот что, — сказал Хони приказчику, — забирайте‑ка свои деньги. Вы меня убедили — в этом вертепе мне делать нечего. Принимать участие в вашем жульничестве я не намерен. Но уйду только с одним условием: все партии товара, за которые я уже получил аванс, я отпущу без задержки. Подходит?

— Конечно, — радостно закивал приказчик. Он и не надеялся, что разговор с Хони завершится так быстро и дешево.

Оставшись без работы на фабрике, Хони не сумел найти себе другое, столь же высокооплачиваемое место. Светского образования у него не было, ремесел он не знал — с ранней юности все свои силы, время и энергию посвящал только изучению Торы и работе с Ребе. А сегодня, в условиях затянувшейся войны, на это не было спроса. Хони перебивался случайными заработками — что‑то где‑то покупал, перепродавал. Денег с трудом хватало, чтобы не голодать. Броха сердилась, но Хони отвечал ей: «Моя семья не обязана ходить в шелках и бархате. Я зарабатываю достаточно, чтобы вести достойную жизнь».

Какие уж тут шелка и бархат, денег не хватало даже на одежду для детей. А ведь они росли, и постоянно требовалось покупать новую.

До хасидов дошли слухи о бедственном положении Хони. Хотя ему никто ничего не сказал, начали искать для него новую работу. И нашли. В Одессе жил Шмуэль Гурарий, дальний родственник кременчугского Гурария. Он тоже владел табачной фабрикой и как раз в тот момент искал человека, который открыл бы и управлял большим табачным магазином в Екатеринославе. Хони получил эту должность и в начале лета уехал в Екатеринослав налаживать новое дело. Семья осталась в Кременчуге, но через месяц присоединилась к нему.

В то время Екатеринослав был большим губернским городом, в котором проживала 41 тысяча евреев — более трети населения. Хони снял для семьи квартиру на одной из главных улиц, спускавшейся к Днепру. Все то время, пока не приехала семья, он жил в доме двоюродного брата Рашаба — Леви‑Ицхака Шнеерсона, главного раввина Екатеринослава. Хорошие отношения, сложившиеся между ними, перешли и к женам : Хана и Броха тоже подружились. Жили они неподалеку, и каждую субботу днем, после трапезы ребецн Хана приходила в дом Морозовых. Как правило, с сыновьями, один из которых — Менахем‑Мендл — станет в будущем Любавичским Ребе.

Хони, Броха и ребецн Хана говорили о многом: воспитании детей, о городских проблемах, о вопросах войны, мира и произошедшей революции. Когда в феврале 1920‑го у Хони и Брохи родился сын Йосеф‑Моше, сандаком на его брит миле был раввин Леви‑Ицхак.

Хотя Хони перебрался в Екатеринослав, связь его с «Томхей тмимим» и Ребе оставалась такой же крепкой, как раньше. При первой возможности он приезжал в ешиву, давал уроки, вел седер Песах. И с радостью пересылал Ребе традиционный хасидский маамад.

В ходе Гражданской войны Екатеринославская губерния стала ареной бесконечных кровавых стычек между красными, белыми, зелеными, между бандами и бандочками. Город переходил из рук в руки множество раз. Немцев сменили бандиты атамана Григорьева, их выгнали деникинцы, а тех — красные. И все устраивали грабежи и еврейские погромы. Квартира, в которой жила семья Морозовых, находилась в очень хорошем месте — в самом центре. Сейчас же ее расположение превратилось в недостаток: по этой улице в город врывались новые захватчики, и они никогда не проходили мимо жилых домов, чтобы не забрать у их жителей то, что еще оставалось после предыдущих грабителей. В доме Морозовых и в соседних, объединенных общим двором домах жили восемь еврейских семей. После грабежей они остались почти голыми и босыми. Но живыми и невредимыми! Спасала их соседка‑украинка, которая во время очередного погрома садилась у ворот во двор. Когда погромщики приближались к воротам, она начинала вместе с ними вопить: «Бей жидов, спасай Россию!» А потом говорила, что в их дворе, по счастью, нет ни одного жида. Толпа верила «своей» и шла дальше.

Однажды погромщики все же решили проверить ее слова. Когда они вошли во двор, Хони распихал дочерей по чуланам и кладовкам, повесил на их двери замки, а Броху обмазал сажей из печки и намотал ей на голову драный платок, чтобы выдать за грязную старуху. Впрочем, он не очень надеялся на такую маскировку, поэтому, когда раздался стук в дверь, приоткрыл ее и протянул погромщику — молодому, полупьяному парню — пачку ассигнаций.

— Добре, — сказал тот, смачно плюнул на указательный и большой пальцы правой руки, пересчитал купюры, подмигнул Хони и крикнул напарникам, ожидавшим на первом этаже: — Хлопцы, тут жидов нема. Пошли дальше!

Григорьевцы не брезговали ничем. Как‑то раз один бандит посадил на стол трехлетнего ребенка и снял с него ботиночки. Может, в деревне у него был сын тех же лет, а может, снял на всякий случай — на что‑нибудь да сгодятся.

По мере того как квартиры пустели от имущества, грабители становились все злей и злей. Если не было что взять из денег и мебели, они просто крушили все, что попадалось под руку, а потом насиловали еврейских женщин без разбору. Поэтому евреи стали прятаться в глубоком подвале одного из домов. Там было холодно, с потолка капала вода, по ногам бегали крысы. Приходилось сидеть порой чуть ли не сутками в темноте, почти без еды и питья. Но все терпели, помня ужасную судьбу молодой пары, жившей на первом этаже дома Морозовых. Во время очередного погрома она замешкалась и не успела спрятаться. Мужу бандиты сразу так врезали прикладом винтовки по голове, что он потерял сознание и пришел в себя только через несколько часов. А жену изнасиловали один за другим двенадцать григорьевцев. Через день, спасаясь от позора, пара уехала из города. Хотя молодая женщина ни в чем не была виновата, она стала жертвой бандитов, ей было стыдно смотреть в глаза соседям, знавшим, что с ней произошло, и слышавшим ее крики.

В отличие от григорьевцев, деникинцы евреев почти не убивали. Зато грабили намного сильней — долго и обстоятельно обыскивали квартиры, находя тайники с запрятанными вещами. Так они добрались до денег, оставшихся у Хони с 1918 года. Это была выручка магазина Гурария, которую в условиях Гражданской войны невозможно было переправить владельцу. Хони сделал в буфете потайную полку и там спрятал деньги. Ни петлюровцы, ни григорьевцы тайник не обнаружили. А два деникинских офицера, заявившихся в субботний полдень, простучали все полки буфета, услышали более глухой звук, взломали тайник и забрали деньги. Они никого не убили и не изнасиловали, но увели Хони с собой.

Броха без сил свалилась на диван, а Рахель побежала за офицерами. Они вместе с Хони вошли в здание комендатуры, и девочка увидела отца в окне первого этажа. Часовой у входа не обращал на Рахель никакого внимания, и она беспрепятственно наблюдала за тем, что происходит в комнате. Хони стоял у стены и раскачивался. Наступило время субботней минхи, и Хони начал ее, несмотря на то, что находился под арестом. Едва он закончил молитву, в комнату вошел один из двух офицеров, производивших обыск. В руках он держал маленький конверт. В нем, как оказалось, были деньги — крохотная часть найденного в тайнике. Остальную сумму, объявил офицер, он конфискует на нужды Добровольческой армии, ведущей борьбу с красными. Рахель видела, как отец отрицательно покачал головой.

— Ты отказываешься взять деньги, еврей? — удивился офицер.

— Я не могу притрагиваться к деньгам. Сейчас суббота, и мне запрещено это по законам моей религии, — ответил Хони.

Как ни странно, офицер не разозлился и не рассмеялся. А сделал нечто вовсе странное: позвал какого‑то мальчишку, велел ему взять конверт, идти вместе с Хони и положить деньги куда тот укажет. Так и произошло. Деньги из конверта в тайник прятать уже не было смысла — возвращенной офицером суммы хватило бы семейству Морозовых от силы на две недели.

Что делает в такой ситуации хасид? И уж тем более такой, как Хони, — всем сердцем и душой привязанный к своему Ребе? Едет к Ребе, чтобы посоветоваться, как жить дальше и что делать. И Хони решил ехать в Ростов. Броха категорически возражала и всеми силами старалась воспрепятствовать безумному, как она считала, намерению мужа. В ее опасениях был резон: осенью 1919 года, в разгар Гражданской войны, когда все воюющие стороны вытворяли что хотели с гражданским населением, еврею лучше было сидеть дома, а не разъезжать по охваченной войной стране. Дома тоже было небезопасно, но можно было укрыться хоть в погребе. А в поездке могло случиться все что угодно. Поезда постоянно останавливали банды — то зеленые, то синие, то вообще невесть какие — грабили и убивали. Особенно евреев. «Поездка к Ребе сейчас— это самый настоящий пикуах нефеш (опасность для жизни), — заклинала Броха мужа. — Если ты так хочешь посоветоваться с Ребе, напиши ему письмо, спроси совета. Кому‑кому, а тебе Ребе ответит сразу». Но Хони не изменил своего решения. И не только потому, что нуждался в совете. Он знал, что переживания последних лет подорвали и без того хрупкое здоровье Рашаба, которому становилось все хуже. Он хотел еще раз, может быть в последний, увидеть своего Ребе. Он не признавался в этом даже самому себе, но главной целью поездки было прощание с Ребе. Любовь Хони к хасидизму и к Рашабу была так безгранична, что ради последней встречи с Рашабом он не побоялся рискнуть жизнью.

Вернулся Хони в Екатеринослав через месяц — сильно похудевший и глубоко опечаленный. Поезда тогда шли долго, стояли на полустанках, а то и просто в степи. На третий день пути в Ростов пьяные солдаты выбросили его на ходу из вагона. К счастью, поезда тогда еле плелись, что и спасло Хони жизнь. Но все же ударился он так, что не мог двинуться с места и через несколько минут после падения потерял сознание. Очнулся на чистой кровати, укрытый одеялом. Прямо над его головой висели образа — русская крестьянка нашла Хони у железнодорожного полотна. И хотя по внешнему виду ошибиться было невозможно: раненый — еврей, добросердечная женщина дотащила его до хаты и выходила. Хони пролежал в полубреду две недели. А когда очнулся, то, к удивлению хозяйки, не притрагивался к ее готовке, а ел только сырые овощи и пил воду. Когда Хони почувствовал, что может ходить, он от всего сердца поблагодарил свою спасительницу и покинул хату с образами. С трудом доковылял до ближайшей железнодорожной станции и купил билет на поезд в Екатеринослав — не могло быть и речи о том, чтобы в таком состоянии продолжить поездку в Ростов.

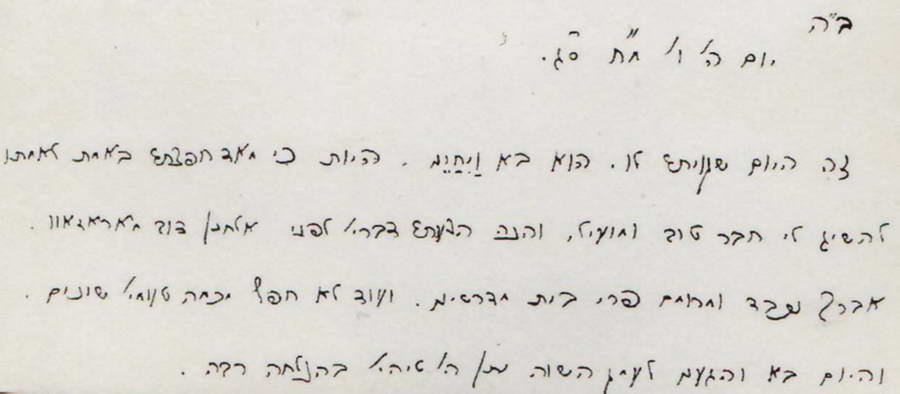

Дома Хони ждали Броха и дети, уже не чаявшие увидеть его живым. Солдаты, выбросившие Хони из поезда, были так пьяны, что даже не ограбили его и небольшая сумма денег в потайном кармане осталась в целости и сохранности. Среди других купюр там был и бумажный рубль, выпущенный Временным правительством в 1918 году. Хони получил его от Ребе. Ассигнацию эту Хони отложил — хоть он опасался за здоровье Ребе, но все же надеялся увидеть его. Опасался Хони не зря: в марте 1920 года Ребе Рашаб скончался. И Хони написал на этой ассигнации: «Святой Адмор, душа его пребывает в Ган Эдене, и заслуги охраняют нас». Этот рубль каким‑то чудом пережил все последующие лишения и до сих пор хранится в семье Морозовых.

А жизнь продолжилась. В городе прочно установилась советская власть, жить стало спокойней и безопасней: никого уже не убивали на улицах, красные решительно пресекли еврейские погромы. Но экономическое положение было ужасным. Цены росли, продуктов становилось все меньше. А семью надо было кормить и содержать. И, хотя магазин Гурария закрылся, Хони решил продолжить заниматься торговлей табаком. Это была единственная область, в которой он уже имел опыт работы. Теперь Хони решил сам делать и продавать папиросы. Нанять рабочих денег не было, поэтому все пришлось делать самим. Кроме Брохи, круглосуточно занятой самыми маленькими детьми, в производстве папирос участвовали все дети. Хони доставал необходимые материалы — табак, картон для гильз, тонкую бумагу. Муля, которому исполнилось 8 лет, и шестилетний Пиня вставляли фильтры в гильзу. Мальчики наловчились делать фильтры очень длинными — чуть ли не на половину папиросы — тем самым экономили табак. Сара и Довид‑Лейб набивали гильзы табаком. Продавала папиросы самая старшая — четырнадцатилетняя Рахель, лучше всех владевшая русским языком. О торговле в розницу на улице никто и думать не мог: покупатели не расплачивались бы с девочкой честно. Приходилось отдавать папиросы лоточникам большими партиями — по 250 штук каждая. И долго потом добиваться возврата полагавшихся за товар денег, что превратилось для девочки в настоящий кошмар. Рахель так описывала этот табачный семейный бизнес, говоря о себе в третьем лице:

«Тяжело и унизительно было стоять у дверей в ожидании грошей, ради которых работали с утра до ночи, но еще тяжелее было представлять, как она при этом выглядит. Рахель и Саре уже настолько нечего было надеть, что Брохе пришлось сшить им платья из табачных мешков. Чтобы хоть как‑то украсить мешковину, она разрезала свою старую кофточку и сделала из нее пуговички и тесемки.

Однажды — это было в начале весны 1920‑го — Рахель в очередной раз отправилась за деньгами. Была пятница, но шабат не был готов: не на что было купить даже свечи. Обычно Рахель не пыталась долго упрашивать лоточников вернуть долги; если ей говорили: “Сегодня нет” — она поворачивалась и молча уходила. Но на этот раз она попробовала уговорить должницу: дома сидели голодные маленькие дети. Посмотрев на Рахель, лоточница сказала:

— Деньги мне сейчас все равно взять неоткуда, может, я дам тебе ботинки? Я вижу, твои совсем порвались.

Рахель вспыхнула, отказалась:

— Мои братики ботинки есть не будут.

Она продолжала стоять, и женщина, жалея девочку, сказала:

— Послушай, у меня правда нет денег — ну возьми вместо них хоть конфеты.

Она протянула Рахели кулек, в котором было штук десять засохших карамелек. Конфеты девочка взяла. Зажав их в руке, она продолжала ходить от одного лотка к другому, но денег ей не отдал никто. Уже стемнело; Рахель очень хотела есть. Она решилась взять одну конфету, другую — и уже не смогла остановиться. Съела все. Только теперь девочка опомнилась — что она наделала! Дома плачут от голода малыши, а она… Как теперь вернуться домой?

Однако делать было нечего. Рахель пошла к дому. Дорога проходила по переулку, в котором стоял дом раввина Леви‑Ицхака. Она уже дошла до перекрестка и начала сворачивать в переулок, когда в одном из окон увидела силуэт юноши: на темную улицу смотрел Менахем‑Мендл. Если она пойдет по переулку, он непременно увидит ее в платье из мешка. Это было невозможно. Рахель повернула в сторону и пошла в обход — по пустому рынку, по берегу Днепра. Самым страшным был тот момент, когда она увидела идущих ей навстречу троих парней. Они смеялись, глядя на нее, она услышала отдельные слова: “жидовка” и что‑то еще, что трудно было разобрать. Парни приблизились к ней и, слава Б‑гу, прошли мимо. Замирая от страха, она почти бежала. Отец ждал ее. Уже пришло время зажигать свечи; от дома, даже пустого и голодного, веяло покоем. Рахель вошла в квартиру и тут наконец разрыдалась по‑настоящему. Отец, поняв, что она вернулась с пустыми руками, пытался ее успокоить. От его утешений она плакала еще больше».

Вслед за голодом пришел тиф. Эпидемия брюшного и сыпного тифа бушевала по всей стране — его причинами были голод, завшивленность, отсутствие элементарной санитарии и первичной врачебной помощи. Болезнь не минула и семью Морозовых. Зимой 1920 года первой заболела Рахель, за ней Броха. К счастью, у них тиф прошел в легкой форме. А вот Хони он не просто свалил с ног, а принял какие‑то странные формы: Хони пылал от высокой температуры, при этом его одолевали приступы бешеной активности. Во время одного из них он, маленький и щуплый, передвинул на несколько метров большой тяжеленный шкаф. Во время этих приступов он подпускал к себе только Рахель — она давала ему напиться, вытирала лоб мокрым полотенцем. Приступы отобрали у Хони много сил, и, когда они прекратились, он с трудом мог повернуться в кровати. Ухаживали за ним не только дети, но и екатеринославские хабадники, испытывавшие к Хони огромное уважение. Они установили очередь и дежурили у его постели, сменяя друг друга, чтобы больной ни на минуту не оставался один. Наконец тиф отступил и Хони пошел на поправку. И тут на него обрушился новый страшный удар: в марте 1920 года пришла горькая весть — в Ростове скончался Ребе Рашаб.

Несколько дней Хони не мог прийти в себя. Для него Рашаб был не только главой Хабада. Их связывали глубоко личные, тесные отношения. Сколько лет он проработал вместе с Ребе, сколько деликатнейших поручений выполнил, сколько тайн доверил ему Рашаб! И вот все закончилось. А в последний момент он, Хони, так и не сумел оказаться рядом с тем, кого считал своим духовным отцом. Утешало Хони только то, что место Рашаба занял его давний близкий друг Йосеф‑Ицхак, которого теперь уже следовало называть Ребе Раяц.

Все эти известия никак не повлияли на то, что семью надо было кормить. Производство папирос пришлось свернуть: материалы для них закончились, на приобретение новых денег не было, а в долг никто никому ничего не давал. Все расчеты теперь производились по принципу «деньги на бочку». И тогда в голову Хони пришла новая идея. Несмотря на голод и разруху, базар в Екатеринославе по‑прежнему работал, и довольно бойко. Приезжавшие из дальних деревень и сел крестьяне торговали продуктами. Причем не за деньги — стоимость их менялась чуть ли не каждый день, и за изменениями «курса» уследить было невозможно. А за вещи. Больше всего котировались царские золотые червонцы, хорошо шли и драгоценности. Ценились часы. Ничего этого у Хони уже не осталось: чтобы не умереть с голоду, пришлось обменять на еду последние из немногочисленных колечек и брошек Брохи. А свои карманные часы Хони продал давным‑давно. И тут Хони обратил внимание: рынок работал с утра до ночи, а продавцы, боясь за разложенный товар, не отходили от прилавков. За ними они и ели привезенную из дома снедь. Питаться всухомятку невкусно. Хони решил прямо на рынке заваривать в большом самоваре травяной чай и продавать его постаканно. Разносить стаканы должны были девочки. Торговля чаем шла ни шатко ни валко, но доход, пусть и минимальный, приносила.

Рахель вспоминала: «Между тем жизнь в городе потихоньку стала налаживаться, во дворе дома открылась пекарня. Запах свежего хлеба раздражал и мучил, иногда казалось, что от него можно задохнуться. Однажды, не выдержав, маленький Гершеле потихоньку спустился вниз и присел на ступеньки пекарни — может, когда будут выносить хлеб, ему достанется кусочек. Его видели работавшие в пекарне; дверь открылась, вышел один из работников и протянул Гершеле полбуханки хлеба. Схватив его, мальчик бросился домой. Первой его увидела Рахель.

— Что это? Где ты взял? Ты просил милостыню? — закричала она.

Гершеле, никак не ожидавший такой реакции, застыл на месте — маленький, с огромными, полными слез глазами.

— Нет, я не просил, он сам мне дал!

— Иди и немедленно верни тому, кто тебе дал!

Мальчик стоял не двигаясь. В это время в комнату вошел отец.

— Оставь его, — сказал он Рахели строго. Затем, погладив по голове напуганного Гершеле, велел ему идти на кухню и отдать хлеб матери — она разделит на всех.

Рахель и отец остались в комнате вдвоем.

— Ребенок не хочет умереть с голода, а ты готова умереть от гордости, — негромко сказал Хони.

С голоду никто не умер, но все так исхудали, что одежда на детях болталась и Брохе постоянно приходилось ее ушивать. Она шила и плакала…

А в сентябре 1921 года пришло письмо от Раяца. Долгое время после смерти отца он, став главой Хабада, сильно болел и почти ничем не был в состоянии заниматься. Но как только поправился, тут же написал Хони, пригласил приехать с семьей в Ростов и занять место его секретаря и габая. Проблем с проживанием теперь больше не было: еще Временное правительство отменило черту оседлости, и евреи могли селиться в любом уголке России. Вместе с письмом Раяц прислал и деньги на переезд. Период голода для семьи Морозовых закончился. Но они не знали, что наступил намного более страшный период — открытого противостояния с ЧК‑ГПУ‑НКВД и евсеками, делавшими все возможное для уничтожения еврейской религии.

Если я только за себя, то зачем я?

Если я только за себя, то зачем я?