Выжили, или Как в 1940 году моя семья совершила, казалось бы, невозможное

Еврейской семье в полном составе бежать из Восточной Европы в середине XX века было весьма непросто. Семье Рут Вайс это удалось.

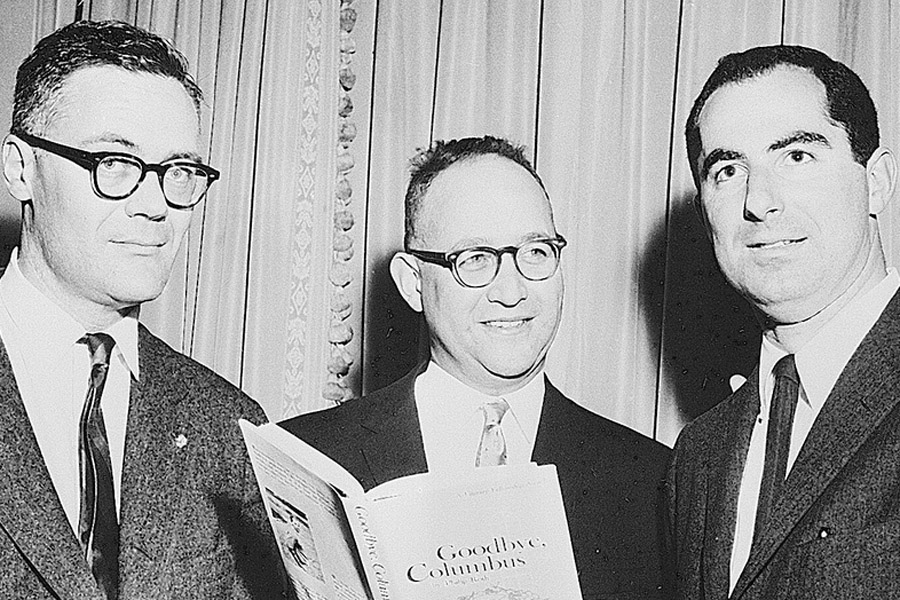

Представляем читателям первую главу из готовящейся к изданию книги воспоминаний известной американской писательницы и исследователя идишской литературы и культуры Рут Р. Вайс. Рут Вайс (Ruth Wisse) — автор книг «Современный еврейский канон» (The Modern Jewish Canon), «Немного любви в Большом Манхэттене» (A Little Love in Big Manhattan), «Если я не за себя» (If I Am Not for Myself), «Кроме шуток» (No Joke), «Евреи и власть» (Jews and Power), опубликованной в русском переводе в 2009 году.

В середине XX века европейскому еврею непросто было преодолеть барьеры. Когда, уже подростком, я стала читать воспоминания тех, кто их преодолел, я пыталась представить, что бы я почувствовала, окажись я на их месте. Кто-то из «выживших в Холокост» приписывал это своим личным качествам — уму или стойкости духа; другие же считали, что ни какой-то особый талант, ни их поступки тут совершенно ни при чем.

Литературный дар, служивший Анне Франк поддержкой, пока она пряталась на чердаке, оказался бесполезен, как только ее отправили в Берген-Бельзен. Интеллектуал Жан Амери (настоящее имя Ханс Майер) — один из очевидцев, которым я больше всех доверяю, — не только не считал, что в Освенциме способность к рационально аналитическому мышлению какое-то преимущество, но и описал случаи, когда она приводила заключенного, приспособившегося к системе его губителей, к «страшной диалектике самоуничтожения» (курсив мой. — Р. В.). Большинство евреев не сами предопределили свою участь. Так что их свидетельства отсутствуют. Только победа союзников позволила выжившим в той войне записать свои истории, а этот процесс сам по себе уже предполагает повышенное внимание к роли личности в личной судьбе.

Мне было всего четыре года, когда мои родители спланировали и осуществили наш побег из Европы, поэтому не буду делать вид, что сыграла хоть мало-мальскую роль в этом деле. Если бы тогда, летом 1940 года, им не удалось бежать, от меня осталась бы всего лишь трогательная фотокарточка в каком-нибудь из мемориальных музеев Холокоста. Как мы говорим на идише, мойхл тойвес — избавь меня от такой чести. Я не любительница мемориалов Холокоста, и меня не сильно заботит посмертное сочувствие незнакомцев. Я всего лишь хотела жить. Но, не став тогда кучей пепла, я невольно задумываюсь о том, какова доля случайности в том, что наш собственный побег в конце концов удался.

Кто первым подал идею уехать? Велик ли был риск попасться? И была ли я скорее в помощь, нежели в обузу? Ради нашего спасения я ничего не делала, но удалось бы все это осуществить, если бы, по счастью, меня заранее не готовили к подобному повороту событий? По крайней мере, на эти вопросы я попытаюсь пролить свет, а может даже, и отвечу на них в истории, которую сейчас вам расскажу.

I

В ящике стола рядом с моим просроченным и действующим паспортами лежит фотокопия страницы из метрической книги города Черновицы за 1936 год — тогда это была Румыния, сейчас Украина, — где написано: Рут, женского пола, моисеева вероисповедания, родилась 13 мая у Лейба Рожскиса, инженера (тридцати лет) и Маши Вельцер, домохозяйки (двадцати девяти лет), проживающих по адресу: улица Ярнич, дом 43. Мой младший брат Давид, выясняя историю нашей семьи, недавно побывал в Черновцах и почитал местные метрические книги, он-то и привез мне этот сувенир. Дэвид догадывался, что сама я туда не рвалась. При том что из выживших членов нашей семьи я — единственная родом из Черновиц, меня всегда куда больше интересовали Вильна и Белосток — польские города, где родились наши мать и отец соответственно, чем моя малая родина. В современных Черновцах я не была и вряд ли туда поеду.

Мама охотно рассказывала мне, как я родилась; это была одна из нескольких ее историй, которые я могла слушать до бесконечности. Был чудный майский день, она стояла у окна спальни и любовалась садом, где в это самое время хозяин дома господин Винович подстригал кусты. Увидев ее у открытого окна, он спросил: «Хотите цветов?» Она ответила: «Да, спасибо», а потом разродилась так быстро, что, когда на свет появилась я, он как раз подоспел с букетом.

Поэтому я всегда представляла, будто родилась на ложе из роз (шипы не в счет, и кто сказал, что это были розы?) в залитой солнцем комнате, и за счастливой матерью ухаживает улыбчивая повитуха. Чтобы вы поняли, до чего я порой нелюбознательна, скажу, что цеплялась за эту картину безмятежных материнских родов даже после того как сама, причем чуть более сложным (и более обычным) образом произвела на свет трех детей.

Кроме господина Виновича и повитухи в рассказе матери о том солнечном дне никто не фигурировал: ни отец, ни мой старший брат Беньямин — тогда ему только исполнилось пять, и его наверняка взволновало появление маленькой сестрички. К обычному детскому страху перед появлением нового ребенка примешивалась, вероятно, и боязнь утраты: до меня у Бена была младшая сестра — Одель, но она прожила всего два года и умерла от менингита. Мама рассказывала, что ей так тяжко дались последние дни болезни Одели, что она не могла заставить себя войти в больничную палату и посидеть с умирающим ребенком. Щадя чувства Бена, она решила не говорить ему, что сестра умерла, сказала только: «Она ушла от нас» — в надежде, что он поверит в эту выдумку и перестанет спрашивать, где же сестричка, и в конце концов он перестал (вероятно, щадя взрослых). Когда два года спустя появилась я, он, должно быть, задавался вопросом, надолго ли я намерена у них задержаться.

Со мной все было иначе, я открывала мир с помощью Бена и с его подсказки, но это отдельная история, и ее я, вероятно, расскажу когда-нибудь позже. Зато наши родители наверняка были счастливы оттого, что у них появилась дочь, взамен утраченной прелестной малышки. Хотя «взамен» не совсем подходящее слово: портрет Одели всегда висел у матери над кроватью — дитя словно оберегало мать, не сумевшую его спасти. Наши детские фотографии в материнском альбоме были так похожи, что я и сама не могла отличить себя от своей отсутствующей сестры, до тех пор, пока маленькой белокурой девочке на снимке не стало больше двух лет.

Хотя прямо никто никогда не сравнивал меня с Оделью, ее смерть серьезно отразилась на моей жизни. То ли мать больше не доверяла своему умению растить детей, то ли чтобы избежать мучительных воспоминаний о покойной, когда я родилась, она наняла для меня няньку, которая затем стала моей гувернанткой. Эта гувернантка спала в одной комнате со мной, присматривала за мной и в определенные часы выводила к остальным членам семейства — прямо как наследников короны, которых с младенчества холят и лелеют в расчете на то, что в ответ на такую заботу они, повзрослев, будут дисциплинированными и способными на великие свершения.

Особам царской крови надлежит доказать, что они достойны причитающихся им привилегий. Судя по воспоминаниям матери (явно нечетким), в шесть месяцев я уже приучилась к горшку, что больше говорит не о моей дисциплине, а о железной дисциплине моей няни, ну и еще о моем патрицианском чувстве ответственности. Отчасти это я имела в виду, упомянув, что меня готовили к неожиданному повороту событий: из меня старались сделать идеал, а в те годы идеалом считалось, когда ребенок ведет себя как сознательный взрослый.

Город Черновицы был частью многонациональной Австро-Венгерской империи и, когда после Первой мировой войны отошел к Румынии, остался многоязычным, только никто не делал вид, что у разных его языков равный статус. Немецкий считался языком привилегированных, как и в Праге — другом многоязычном городе восточной части Центральной Европы. Евреи приспосабливались в плане языка, чтобы не терять позиций в плане экономическом и политическом. Если элита в Черновицах говорила на немецком, то на нем говорили и черновицкие евреи, а поскольку наши родители влились в черновицкую еврейскую элиту, они и дочь свою готовили к тому, что когда-нибудь она вольется в их ряды.

Благодаря моей няне Пеппи, немецкоязычной еврейской девушке из Черновиц, которая всю свою жизнь проработала гувернанткой, мой немецкий был безупречен. Она обучила меня ему так хорошо, что, говорят, люди оборачивались, заслышав, как мы с ней разговариваем на улице. Мамина подруга, гостившая у нас, как-то пыталась остановить меня, когда я проследовала за ней в ванную комнату, так я заверила ее, что женщинам нечего стесняться друг перед другом: «Frauen zu frauen dürfen sich nicht schämen». Подобная бесцеремонность — обычная тема в рассказах о детях; в маминых забавных историях про меня подчеркивалось, что я свободно владела немецким, в отличие от наших родителей, говоривших на идише, и от Бена — он ходил в румынскую начальную школу.

В своих «Мемуарах антисемита» — думаю, из-за одного мракобесного названия этот источник заслуживает доверия — мой черновицкий земляк, немецкий прозаик Грегор фон Реццори, рассказывает об одной из своих любовниц-евреек:

Но ее язык, как я уже упоминал, — певучесть, сдавленные гласные и смешной синтаксис, как бывает, когда вроде бы знаешь идиому с детства (в ее случае — румынского), но она остается тебе чужой, и все это пересыпано идишскими выражениями, — все это выдавало ее, стоило ей открыть рот…

Но если Реццори так говорит о любимой женщине, можно представить, как он относился к остальным румынским евреям. Румыния считалась самой антисемитской страной на континенте, и все же я уверена, что, повстречай он нас с Пеппи во время одной из наших прогулок — скажем, году в 1940-м, когда он был спесивцем двадцати шести лет, — моя болтовня на немецком ничуть бы его не раздражала. На самом деле он бы даже, наверное, улыбнулся и остановился поболтать с разговорчивой четырехлетней девочкой; у меня были светлые кудряшки — тогда был пик популярности Ширли Темпл .

Конечно, все обернулось не так, как было задумано. Дер менч трахт ун гот лахт. Перевод чуть смягчает суть: «Человек предполагает, а Б-г располагает», но на идише Б-г смеется, ему смешны наши попытки управлять своей судьбой. Вместо того, чтобы подготовить меня к долгой жизни в Европе, мое знание немецкого как нельзя кстати пришлось при нашем бегстве из Европы. Удивительно все же, как то, к чему вы готовились — в нашем случае к жизни в крупном процветающем многоязычном румынском городе, — вовсе не окупило вложений, а лишь дало средства вырваться из той жизни. При условии, что вы готовы пожертвовать своими вложениями. Когда я подыскиваю слова, рассказывая, как родители в одночасье бросили комфортную жизнь, которую создавали, ближайшим сравнением кажется мне история из пасхальной Агады — про бегство израильтян из Египта, когда за ними по пятам шла армия фараона.

II

Мой отец Лейб Рожскис (позже он стал назвать себя Лео Роскис) был невысокий, щуплый брюнет с густой кудрявой шевелюрой и в очках с толстыми стеклами, приехал он в Черновицы в 1932 году и сначала руководил первым резиновым заводом на севере Румынии. Его биография до того момента вполне подходила для очерка в журнале «Форчун» .

В 1930 году безденежного недавнего выпускника факультета химических технологий университета имени Стефана Батория в Вильне пригласили на работу на резиновый завод «Вудета» в польском промышленном городе Кросно. Лео в пятнадцать лет покинул свой родной блюдущий традиции еврейский дом в Белостоке, чтобы получить среднее образование, затем поступил в университет. Ему хотелось изучать земледелие, чтобы отправиться потом в Палестину и возделывать там землю, но пришлось переключиться на химию, когда выяснилось, что на сельскохозяйственный факультет евреям путь закрыт. Получив диплом, он в тот же год женился и устроился на работу.

«Вудета» получила свое название по имени владельцев, Вурцеля и Дара, и по городу Тарнов, где они начали производить резиновую обувь и велосипедные шины для местного и зарубежных рынков, в том числе для соседней Румынии. Характерно, что, хотя владельцы завода были евреи, евреев они нанимали только на должности, связанные с управлением и сбытом, но никогда — на производство. Еноха, старшего из братьев Рожскисов, наняли, по всем правилам, на продажи. Однако для недавнего выпускника-химика Лео сделали исключение: его поставили на производство — чтобы перенять формулы, которые использовали шведские химики: владельцы им не слишком доверяли и собирались их заменить. Лео успешно справился с порученным делом и получил повышение — стал главным инженером.

Примерно тогда же Румыния ввела ограничения на польский импорт с целью развивать собственную промышленность, и «Вудета» не смирилась с потерей, а направила Лео в Черновицы, чтобы создать там новый завод. Лео, а ему не было еще и тридцати, курировал развитие «КауРома» — предприятие стало очень успешным и производило различные резиновые изделия, от дождевиков до резиновых мячей. Отец буквально жил производством, он хотел выпускать высококачественные товары при наилучших условиях труда. Среди его наград была медаль от короля Кароля .

Другие еврейские предприятия в Черновицах в то время производили выпечку, пуговицы, конфеты и шоколад, химическую продукцию, сухое молоко и бакалейные товары, мебель, головные уборы, чулочно-носочные изделия, печатные изделия, мыло и свечи, газированную воду и, разумеется, текстиль. Вместе с братом Енохом, менеджером по продажам в головном офисе, Лео работал не покладая рук, прекрасно понимая, что не все румыны, в отличие от короля, благосклонно смотрят на их начинания. Ярые националисты называли евреев хищниками, а марксисты видели в каждом фабриканте грабителя-капиталиста. Как ни ценил Лео свой новообретенный достаток — такими состоятельными, как в Черновицах, нашим родителям больше не бывать, — он все же отдавал себе отчет в том, что его успех еще не гарантия безопасности.

Пытаясь понять, что так настораживало отца — куда больше, чем многих других евреев из его окружения, я вспоминаю один случай из его студенческих лет в Вильне. Эта вроде бы малозначительная история всегда меня озадачивала. Подобно многим из его поколения, Лейбл, как его называли друзья, политически поначалу примыкал к левым, в компартию не вступил, но был настолько близок, что один белостокский приятель, задумав бежать в Советский Союз, обратился к нему за помощью. Это называлось «шварцн ди гренец» — «затемнить границу»: людей при этом тайно провозили через границу, разделившую недавно восстановленную Республику Польша и недавно образованный Советский Союз. Евреи ценили свою относительную свободу при польском премьер-министре Йозефе Пилсудском, но формальная польская демократия также допускала и создание антисемитских националистических партий. В Советском же Союзе, напротив, антисемитизм официально был вне закона, провозглашалось братство всех народов. Молодых людей завораживала эта обманная дорожка, выложенная красным кирпичом. Чтобы помочь своему другу Хаиму добраться до его земли обетованной, Лейбл и еще один товарищ собрали необходимую сумму в 200 рублей и половину этих денег передали контрабандисту — с уговором, что остаток заплатят после того, как он вернется и назовет пароль, который сообщит ему Хаим, когда благополучно доберется до места назначения.

План прорабатывали вдохновенно. Ребята выбрали в качестве пароля ивритско-идишское слово «к’мат», что означает «почти», но, если произнести его чуть иначе, оно превращается в аббревиатуру «куш мир ин тухес», то есть «поцелуй меня в зад». Какими умными они, должно быть, сами себе казались, когда контрабандист вернулся за остатком денег с неприличным паролем! Но от Хаима с тех пор не было вестей. Такова участь многих идеалистов, которых в Советском Союзе хватали и объявляли шпионами, — что, однако, не умеряло местный энтузиазм по поводу великого советского эксперимента.

Но Лейбл накрепко запомнил этот урок. Мать Хаима — она жила в Белостоке по соседству с его родителями — стала говорить, что это он виноват в пропаже ее сына, и грозилась донести на него в полицию. Отец Лейбла даже хранил дома пачку денег на случай, если сына арестуют. С тех пор Лейбл старался держаться подальше от коммунистов; переехав в Черновицы, он понимал, что, если Советский Союз захватит Румынию, у него, как у директора завода, шансов выжить будет не больше, чем при Гитлере, если тот нападет с запада. В 1937 Сталин развязал «большой террор», и относительно его кровавых методов ни у кого не оставалось сомнений.

В 1939 году один из сотрудников, которым Лео доверял (мне известна лишь его фамилия — Бонческу) перешел из «КауРома» на государственную службу и стал работать возле северной границы. Лео попросил его сразу же сообщить, как только русские войска приблизятся к границе или вторгнутся в страну. Когда в начале июня 1940 года Бонческу сообщил эту новость, отец уже находился в Бухаресте — пытался оформить для нас выездные визы. Мама собрала нас, и через несколько часов мы сидели в поезде, направлявшемся в столицу.

Мама при сборах оставила в доме две вещи, которые держала наготове и собиралась положить в ручной багаж: фотографию своего отца в рамке и сборник Мордехая Гебиртига , идишского поэта-песенника, с дарственной надписью, в которой автор благодарил ее, любительницу, за превосходное исполнение его песен. Вспоминая об этих вещах, она обычно добавляла: «Зато я не забыла захватить твой горшок и белые туфельки», — что можно было понять двояко: то ли она отвлеклась на мои нужды, то ли сознательно ставила их выше собственных.

Отец никогда не вспоминал, что же оставил он. Пеппи проводила нас до поезда, но не дальше. Сочиняй я роман, я бы постаралась как можно больше выжать из момента нашего отъезда, но я понятия не имею, боялась ли я уезжать или же, напротив, радовалась оттого, что вместе со старшим братом отправляюсь в интересное путешествие. И поскольку никаких воспоминаний нет, я могу лишь констатировать, что мы уехали из Черновиц в июне 1940 года, в тот самый день, когда узнали о советском вторжении в Румынию, и что с тех пор я Пеппи не видела.

Почему мы уехали? Когда, представляя меня, называют место и время моего рождения, Черновицы, 1936 год, за этим обычно следует что-нибудь вроде «Ее семья бежала от нацистов в Канаду». Я всегда пытаюсь исправить неточность, во-первых, потому, что это не соответствует истине, и потому, что такая ошибка говорит о вполне понятном желании упростить витиеватый ход истории. И хотя большинство родственников матери и много родни со стороны отца действительно погибли от рук немцев, мы на самом деле бежали от другой, замаячившей чуть ранее опасности — воплощенной в пакте Молотова– Риббентропа 1939 года, разделившем Польшу между двумя хищниками. Лео заключил, что Сталин, захватив Польшу, точно так же захватит и Румынию. К 1940 году каждый еврей знал, что Гитлер опасен, но мой отец не поддался на тонкий шантаж, таившийся в заверениях коммунистов, будто они — единственная альтернатива Гитлеру. Он знал, что враг — он не единственный, их может быть больше.

III

Роль матери в нашем побеге была менее рисковой, но не менее значимой, чем у отца: если бы она отказалась уехать, он вряд ли бы организовал наш отъезд. Ее готовность бежать вызывает тем больше восхищения, если учесть, что с тех пор как она вышла замуж, ей уже дважды доводилось менять место жительства.

Первый раз — сразу после свадьбы, когда она покинула родной Вильно и близких друзей и переехала в Кросно, фабричный городок, где вообще не было евреев. Это было в 1930 году. Через год родился Беньямин — радостное событие, но молодая мать оказалась почти в полной изоляции. Она не имела понятия, как ухаживать за младенцами, и в Кросно у нее не было ни родственников, ни подруг, и некому было помочь ей советом, вплоть до того, что она не знала даже, что ребенку при кормлении нужно дать возможность срыгивать. У нее остались довольно тягостные воспоминания о тех двух годах: это и болезнь (ее), и несварение (у ребенка), и интриги на заводе вокруг Лео.

Таким образом, второй переезд, в Черновицы, принес ей больше радостей. В космополитичных кругах Черновицы называли маленькой Веной, а в еврейских — Иерусалимом на Пруте из-за заметного присутствия евреев, которых там насчитывалось около 42 тысяч, больше трети населения города, и среди них было много таких же, как Лео, молодых специалистов с женами. Более того, хотя немецкий и считался языком культуры, в этом городе с уважением относились к идишу — любимому из тех шести языков, которыми владела мама. У нее накопился обширный репертуар песен на идише — она исполняла их а капелла или аккомпанируя себе на фортепиано.

Многонациональная Австро-Венгерская империя предоставляла меньшинствам «неотъемлемое право на сохранение национальной идентичности, в том числе на использование своего языка», давая возможность евреям развивать свою культуру на иврите и идише, и не случайно в Черновицах в 1908 году состоялась первая международная конференция по идишу. Город оставался оплотом идиша и когда в 1918 году стал частью Королевства Румыния. Маша Рожскис ходила на выступления заезжих идишских актеров и певцов, причем кое-кого из них она знала еще по Вильно, и хоть так и не стала профессиональным музыкантом, как две ее сводные старшие сестры, иногда пела в сионистском клубе «Масада»: они с Лео вступили в этот клуб и нашли там новых друзей. Подписанный Мордехаем Гебиртигом песенник, с благодарственной надписью исполнительнице его песен — книга, которую она забыла в предотъездной спешке, — свидетельствует о том, что она успешно несла идишскую культуру в немецко-ивритскую культуру черновицкого еврейского высшего общества. Благодаря высокому социальному положению Лео и ее живости вокруг этой пары сплотился тесный круг друзей, интересных собеседников.

У них были прислуга — шофер для отца, горничная, вдобавок к Пеппи, — и деньги, чтобы помогать менее обеспеченным родственникам, оставшимся в Польше. И все же мама тоже не очень-то полагалась на новообретенный достаток, особенно после смерти Одели. Одна из песен, которые она переняла от старшей сестры Анны Варшавской, как раз о таком недоверии: «Зол эс гейн, зол эс гейн ви эс гейт, вайл дос редл фан лебн зих дрейт» — «Пусть все идет своим чередом, ведь колесо фортуны поворачивается сегодня в мою сторону, завтра в твою». Этот жалобный напев, так не вязавшийся с характером Маши, казалось, предсказывал, что фортуна от них отвернется.

Впоследствии мама иногда сердито, даже жестко, говорила о тех, кого война удержала в Европе, она подозревала, что их привычка к роскоши заглушила чувство самосохранения: «Ну как же она бросит свои ковры». Вероятно, за этим раздражением было чувство вины оттого, что она не смогла спасти свою любимую сестру Аннушку, убитую вместе с мужем и другими членами семьи при уничтожении Ковненского гетто. Анна, певица, выступала по радио и была довольно богатой женщиной, к 1940 году она намеревалась уехать из Польши, но, в отличие от мужа Маши, ее муж не смог раздобыть необходимые документы. Безосновательное чувство вины будет потом преследовать не только большинство тех, кто выжил, но и тех, кто, как мои родители, загодя перебрался в безопасное место. И хотя такой жесткий подход матери казался мне ужасно несправедливым, все же он был лучше отцовского самобичевания.

Оценивая роль личной инициативы в деле нашего спасения, должна упомянуть еще одну деталь, которая могла бы почти наверняка помешать нашему отъезду из Черновиц. Через год-другой после моего рождения — а я родилась в 1936 году — мама снова забеременела. Она сама росла в многодетной семье, и ей хотелось иметь не двух детей, а побольше. Ее акушер был членом кружка «Масада». И когда она пришла к врачу, чтобы тот подтвердил беременность, врач велел ей готовиться к аборту: он искусственно прервет ее беременность тогда-то и там-то. Маша рассчитывала, что врач с радостью диагностирует беременность, и запротестовала, но врач отмел все ее возражения: он заявил, что 1938/1939 год не то время, чтобы заводить еврейских детей.

Сомневаюсь, что наши родители решились бы на столь рискованное предприятие или так ловко справились бы с ним, будь у них на руках новорожденный. И раз мы самой жизнью своей обязаны этому нерожденному младенцу, я не берусь осуждать сторонников абортов, хотя по той же причине считаю, что нужно более чем восполнять число еврейских детей.

IV

Человек, благодаря которому мы, собственно, вырвались из Европы — мой дед по материнской линии Давид, — последние сорок лет из своих восьмидесяти был слепым. На пасхальном седере 3 апреля 1939 года в доме у этого патриарха в Белостоке собралось все семейство Рожскисов, кроме нашей ячейки: мы оставались в Черновицах, так как мы с Беном болели скарлатиной. По-видимому, на этом собрании зейде настоятельно посоветовал семье купить текстильную фабрику в Канаде — наша семья издавна занималась текстилем. Сыну и внуку, которых считал наиболее способными предпринимателями, он велел ехать сразу же и, как только они заключат сделку, помочь с переездом остальным.

Один из моих двоюродных братьев считает, что за несколько месяцев до этого те двое уже съездили в Канаду, чтобы оформить покупку камвольной фабрики в Хантингдоне в Квебеке, — но, так или иначе, именно дедушкин наказ привел план в исполнение. Он, должно быть, слышал об упадке текстильной промышленности в Канаде и смекнул, что озабоченность руководства страны производством шерстяных изделий пересилит его неприязнь к евреям. И хотя историки Ирвинг Арбелла и Гарольд Троупер доказывают, что Канада была на последнем месте по приему беженцев-евреев в цивилизованном мире, в этом случае страна явно поставила во главу угла экономические интересы.

Благодаря дедушкиной дальновидности все четверо его сыновей вырвались из Европы, хотя одна сноха и две внучки, когда разразилась война, застряли в Польше и прибыли в Канаду только в 1945 году. Остались в Белостоке и были обречены на смерть тетя Переле — та сестра, которая взялась ухаживать за нашим дедом, ее муж и двое детей, а также сам слепой провидец. Сыновья в Канаде пытались — пока еще было возможно — вывезти из Польши других родственников, но безуспешно.

Я думала об этом своем предке, которого ни разу не видела, когда читала «Короля Лира», пьесу о старых людях, один из которых слеп: они «зрячими спотыкались» и обрели прозрение, только когда устыдились последствий своего неверного выбора. Наш род не таков. Когда мой дед ослеп, он попросил каждый день присылать к нему домой студента местной ешивы, чтобы тот помогал ему изучать Талмуд. Я представляла этого юношу-студента графом Кентом, а деда — мудрым королем. Его острый ум, однако, не мешал ему быть суровым и подчас язвительным, особенно когда речь шла о романтических увлечениях его сыновей. Заботу о детях он проявлял иным образом. Его слепые глаза видели черное сердце Европы.

В литературе еще не было такого прозорливца, как мой дед, убитый в Белостокском гетто.

V

Бюрократия может быть верным помощником тирании. Из-за мелких чиновников наш побег из Европы в Канаду чуть не сорвался. Мои родители прибыли в Румынию, будучи гражданами Польши. Когда Германия в 1938 году выдворила польских евреев, Польша, опасаясь их возвращения, постановила, что все, кто хочет восстановить польское гражданство, должны переоформить свои паспорта. Это почти полностью остановило репатриацию выдворенных и не имеющих документов евреев. Приграничный город Збоншин превратился в пересылочный лагерь для польских евреев, откуда они не могли никуда уехать. По сути это было гетто, поскольку теперь, не то что в прежние века — тогда евреи всегда могли бежать куда-нибудь еще, — теперь весь мир поставил перед ними заслон.

Так или иначе, отец понимал: мы обречены, если отправимся в путь с польскими паспортами — и, независимо от своего отца в Белостоке, он уже начал готовить запасные варианты на случай нашего бегства из Европы. Благодаря своим знаниям в области производства резины он сумел получить визы в Южную Америку; но не горел желанием ехать туда, где, как он слышал, есть только богачи и бедняки. Он предпочитал более свободные демократические страны Северной Америки, и, поскольку его братья были уже в Канаде, он, вероятно, хотел перебраться поближе к ним — все лучше, чем оказаться на южном континенте, где у него нет никакой родни.

Когда в июне 1940 года отец пытался организовать нашу поездку, Бухарест был охвачен волнениями. Благодаря медали, которой наградил его король, румынские чиновники выдали нам разрешение на выезд. Таким образом, мы покинули Румынию как лица без гражданства и поездом направились в Афины. Отец надеялся где-нибудь по пути получить разрешение на въезд в Канаду, поскольку родственники уже там, и в Афинах мы получили наконец драгоценные документы. К тому времени, когда мы в Пирее взошли на борт корабля, направляющегося в Лиссабон, мы с уверенностью могли сказать, что наш пункт назначения — Монреаль.

Мы были беженцы, притворяющиеся туристами. Мои белые туфельки — мама запомнила, что захватила их, когда мы уезжали из Черновиц, — фигурируют на групповом снимке, сделанном перед Парфеноном, мы все стильно одеты. Мама позже расскажет мне, что во время наших скитаний они стали называть меня Fräulein Hoffentlich — я пересыпала свою речь словом «надеюсь». На контрольно-пропускных пунктах меня выставляли вперед, в полной уверенности, что моя самоуверенность послужит нам охранной грамотой.

Пока мы странствовали, политическая ситуация ухудшалась. К тому времени, когда в сентябре мы прибыли в Лиссабон, Франция пала, вызвав, как выразилась историк Марион Каплан , «паническое скопление» беженцев в этом городе, причем для многих из них он также был лишь транзитным пунктом. Мы оказались среди примерно 80 тысяч евреев, нашедших временное пристанище в стране, которая некогда была плацдармом португальской инквизиции.

Добравшиеся до Лиссабона уже преодолели бюрократические препоны. В нашем случае это были, помимо прочего, пограничники в портах Италии и на Гибралтаре, которые имели право задерживать лиц с ненадлежащим образом заполненными документами. Итальянцы не сняли с нашего корабля ни одного пассажира, а британцы сняли, и, хоть нас не тронули, именно неоправданная жестокость этих служак, которые не дали евреям бежать, навсегда омрачила наше представление о британцах, и без того нелестное из-за того, что они, как нам было уже известно, закрыли отчаявшимся евреям въезд в Палестину.

Самым опасным моментом в нашем путешествии оказалось то, от чего меньше всего ожидали подвоха. Случилось это в американском консульстве в Лиссабоне. Отец приобрел для нас билеты на «Неа Эллас», греческое судно, которое должно было отплыть 4 октября и спустя девять дней пришвартоваться в доке Нью-Йорка. Оттуда нам предстояло отправиться в Монреаль с недавно выданными канадскими документами. Но нам нужны были транзитные визы на короткое время с момента прибытия в США и до нашей посадки на поезд до Монреаля, а их американское консульство не выдавало без медицинского обследования, в числе прочего офтальмолог должен был проверить зрение моего отца, который носил очки с толстыми стеклами.

Когда Лео (так его имя значилось на визе) пришел в указанный медицинский кабинет, ему сообщили, что врач в отпуске и вернется уже после того, как наше судно отплывет. Мы вернулись в консульство, прося направить нас к другому врачу, на что консул ответил отказом, сказав, что отцу следует дождаться выхода уполномоченного специалиста. Отец возмутился: «Что за бред! Наше судно уходит на этой неделе! Неужели вам наплевать, что эти дети погибнут? Назовите другого врача, или я вас убью!»

Я пересказываю этот эпизод со слов матери, она, слушая вопли отца, думала: ну все, теперь нам конец. Поскольку на моей памяти отец ни разу не повышал на нас голос, в моем воображении он кричит на недавно выученном английском. Однако его дикая выходка возымела действие. Консул сказал, что я напомнила ему собственную дочь, и выдал нам визы. Так закончился этот эпизод.

Иногда я пыталась представить эту сцену с точки зрения Бена. Тогда как со мной во время нашего путешествия носились как с драгоценным живым талисманом, ему велено было помалкивать, если к нему непосредственно не обращаются, и при этом не рассказывать о том, что он знает. Он свободно говорил лишь на идише и румынском и только-только начал учить английский. Скажи он что-нибудь — и его речь тотчас выдала бы иностранца. В свои девять лет он до времени повзрослел: он слушал передачи гитлеровского радио и понимал, какую опасность представляет собой этот психопатический бред.

Впоследствии я узнаю от Бена, что был в нашем путешествии и момент, когда родители в панике искали документы, которые куда-то не туда положили. Могу представить, что он при этом чувствовал. Поскольку те месяцы не оставили ни малейшего следа в моей памяти, полагаю, что меня ни на миг не покидало ощущение, что я в безопасности, впитанное мной еще в младенчестве в Черновицах. Если Бен раньше и чувствовал себя так же, то наверняка на приеме в консульстве, когда наш отец чуть не принес в жертву тех, кого так старался спасти, это чувство его покинуло.

Несвойственная отцу вспышка гнева лишний раз доказывает, что поговорка «Что посеешь, то и пожнешь» не всегда верна. Семьи с прекрасно продуманными планами терпели неудачу: они прятались годами, но их выдавали и тем самым обрекали на верную смерть; храбрейшие бойцы гетто бежали через водосточные коллекторы, а выбравшись наверх, попадали прямо в лапы получивших наводку палачей-штурмовиков; выжившие возвращались в родные города, а их зарубали топорами или забивали камнями их же бывшие соседи. По счастливой случайности, отцовское неожиданное буйство привело к тому, что перед нами расступились воды .

Мы отчалили на второй день праздника Рош а-Шана 1940 года и прибыли в Монреаль через Нью-Йорк 19 октября. Позже я прочла где-то, что «Неа Эллас» на обратном пути был подбит торпедой, но недавно из интернета узнала, что на самом деле судно во время войны использовалось для перевозки британского десанта, а затем вновь стало гражданским.

Все, что я помню из того периода своей жизни, это маленькая зеленая кожаная сумочка, которую отец купил мне с уличного прилавка в Лиссабоне. Она была квадратная, с застежкой сверху и кожаным ремешком. Она еще была у меня на момент нашего первого переезда в Монреале, но потом пропала, и я долго горевала из-за потери. Потом мне снилось, как я теряю эту сумочку, — у каждого бывали подобные сны. Может, я должна была ее потерять, как символ всего, с чем я, не отдавая себе отчета, рассталась.

По счастью, мама захватила с собой бóльшую часть своих фотографий, так что я выросла с образами ее братьев и сестер, друзей в Вильне и Черновицах, периода ухаживаний и свадьбы, наших летних и зимних каникул и т. д. То были не только официальные студийные портреты, ее брат Гриша был талантливым фотографом-любителем и много снимал всех. В нашем доме в Монреале висят его фото, на которых изображены мы с Беном; но я никогда не видела фотографии, где я с Пеппи.

Эпилог

В 1985 году Ги Дескари, мэр Лашина — в наши дни это район Монреаля, — решил назвать новую местную библиотеку в честь Сола Беллоу, самого знаменитого уроженца этого городка, чье имя и место рождения он обнаружил в списке лауреатов Нобелевской премии. Думая о следующих выборах, Дескари полагал, что торжества послужат ему отличной рекламой, и поделился своими планами с монреальской еврейской общиной. Норма Каммингс, местная ценительница искусств, взялась устроить у себя в доме и в саду вечер в честь виновника торжества

Вечер был волшебный. Я посидела какое-то время рядом с тогдашней женой Сола Александрой, о которой знала только, что она математик (стало быть, никакой надежды найти тему для разговора) и румынка — эту подробность я узнала из романа Сола «Декабрь декана», большая часть действия которого происходит в Бухаресте. Я сказала Александре, что нас кое-что роднит: я тоже родилась в Румынии. Не случалось ли ей когда-нибудь бывать в Черновицах?

Да, как выяснилось, она хорошо знает этот город. Это родина близких друзей ее родителей — врача-украинца и его жены-еврейки, она, кстати, тоже медик, акушерка. Она считает эту женщину, Розу Заложецки, своей крестной матерью. Во время войны ее муж-христианин отказался разводиться с ней и умер в тюрьме. А вот Роза и ее сын выжили и после войны она с ребенком эмигрировала в Израиль, где продолжала практиковать, пока ей не перевалило за восемьдесят. Александра и Сол не так давно навещали ее там. (Я подумала: должно быть, эта поездка описана в книге Сола «В Иерусалим и обратно»!) Александра спросила, может, мои родители знали Заложецких?

Судя по тому, что мне известно о жизни моих родителей в Черновцах, это маловероятно, ответила я. Они переехали туда из Польши лишь в 1932 году, и хотя среди местных сионистов было несколько врачей, не припомню, чтобы они называли эту фамилию. Я сказала Александре, что мои родители общались в основном с евреями, но я еще поспрашиваю. На другой день я спросила у мамы, не припомнит ли она среди своих знакомых в Черновицах Розу Заложецки?

— Ну да. Роза Самет, — ответила мама.

— Заложецки, — поправила я ее. — Акушерка и гинеколог.

Теперь мама поправила меня:

— Роза — еврейская девушка из Польши. Заложецки — ее фамилия по мужу. Она вышла за украинца, тоже врача, но ее девичья фамилия была Самет. Разумеется, я ее знала. Она и дала тебе имя. Ты родилась так внезапно, у меня началось сильное кровотечение, и повитуха опасалась за мою жизнь, поэтому она позвонила Розе Самет и сказала, что нужна срочная помощь. Роза считалась лучшей акушеркой в городе. Она сразу приехала и остановила кровотечение.

Это к вопросу о том, как легко я появилась на свет.

А мама продолжала рассказ. Опасаясь возможных осложнений, Роза осталась у ее постели еще на пару-тройку часов и тем временем спросила, как мама думает меня назвать. Мама ответила: «Тамара» — в честь девочки с роскошными косами, жившей в их виленском дворе. (Мне тоже много лет заплетали косы.) Но добрый доктор отговорила ее от этого имени, она сказала, что и сама страдает от того, что ее назвали Розой, и что не время обременять еврейского ребенка типично еврейским именем. «Она посоветовала назвать тебя Рут — хорошее румынское имя. Я послушалась ее совета и попросила отца записать тебя как Рут».

В черновицком архиве, о котором я упоминала раньше, подтвердили рассказ матери о моем имени, но без Александры я бы никогда не узнала, что за этим стояло. Мама излагала это так, будто все эти годы не старалась запечатлеть в моей памяти и букет роз, поднесенный хозяином дома, и светлую от солнечных лучей спальню, и хлопоты улыбчивой повитухи, — словом, мое ложе из роз. Возможно, она не видела никакого противоречия между кровотечением и букетом и просто поделилась со мной той версией, что поприятней.

Я не могу свериться с собственными воспоминаниями, поскольку (как я уже сказала) мое немецкоязычное детство не оставило в памяти никакого следа. Однако Бен запомнил Пеппи и в 1960-х разыскал ее во время очередной деловой поездки в Париж, куда она приехала, сопровождая другую семью из Черновиц, и таким образом пережила войну. Он думал, что нам с Леном следует пригласить ее в няньки к нашему первенцу, но из этого ничего не вышло.

Любопытно, но ничуть неудивительно: Сол Беллоу вполне мог переосмыслить факты, связанные с моим появлением на свет. Мой экземпляр «Герцога» распахивается на сцене, где главный герой, измученный мыслью, что жена изменяет ему с его лучшим другом, ищет сочувствия у знакомых. Он едет к адвокату Сандору Химмельштайну в расчете, что тот поможет ему на предстоящем бракоразводном процессе по части алиментов и опеки над ребенком. Но он зря рассчитывал на сочувствие: Химмельштайну претит подобное проявление слабости, он отпускает циничные замечания и вынуждает Герцога резко его одернуть:

«— Ты знаешь, что такое человек массы, Химмельштайн?

Сандор нахмурился.

— То есть?

— Человек массы. Человек толпы. Ее душа. Всеобщий уравнитель.

— Какая душа! Давай без этих слов. Я имею дело с фактами.

— Для тебя факт всякая грязь.

— Факт и есть грязь.

— Но ты считаешь его истинным постольку, поскольку он грязь» .

Химмельштайна раздражает наивность этого взрослого мужчины, и он пытается прояснить, что его ждет: жена, которая словно напоказ предала своего мужа, имеет все шансы выиграть процесс. Но реально смотреть на вещи для Герцога не значит копаться в дерьме. Истина может быть гадкой, но история еще гаже не обязательно правдивее.

Так и с материнским откровением. Принадлежа целиком и полностью к химмельштайновскому лагерю реалистов, она твердила, что «жизнь — это война», что «доброта по отношению к жестокости — то же, что жестокое отношение к доброте: а рахмен аф газлоним из а газлен аф рахмоним» — идишский вариант талмудического афоризма. Но если мое рождение ей запомнилось преподнесенным букетом роз, а не рекой крови, тем лучше для меня. Продолжая в том же благожелательном ключе, возможно, я могла бы сказать, что немножко помогла им с отцом во время нашего бегства, отвлекая ее от тягостных мыслей о том, что творилось тогда в остальной части Европы, а после войны — от мыслей о том, что они не сумели помочь другим.

Надеюсь.

Ruth Wisse Survival; Or How my Family Beat the Odds (Mosaic)

Об авторе

Рут Вайс (р. 1936) — профессор Гарвардского университета и почетный старший научный сотрудник Фонда образовательных программ Тиква (США). Последняя из ее опубликованных книг «Кроме шуток. Об особенностях еврейского юмора» (2013).

Пирог из вчерашнего дня

По еврейскому Риму Бродского