О тайном портрете Любавичского Ребе

Сегодня, 10 швата, день памяти шестого Любавичского Ребе

Материал любезно предоставлен Chabad.org

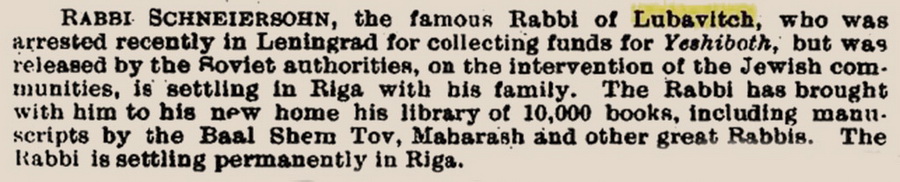

На следующий день после праздника Суккот (20 октября 1927 года) железнодорожный перрон в Ленинграде заполнился людьми. По сообщениям очевидцев, тысяча российских евреев из самых разных социальных слоев, не считаясь с явной опасностью, собралась на вокзале, чтобы проводить своего Ребе в дорогу . На глазах толпы рабби Йосеф‑Ицхак Шнеерсон — шестой Любавичский Ребе, а также несомненный лидер советского еврейства — сел вместе со своей семьей в поезд, идущий в Латвию. В течение предшествующих десяти лет Ребе претерпел много страданий за свои попытки упрочить иудаизм в Советском Союзе, теперь же его высылали за границу .

Собравшиеся там мужчины и женщины знали, что это, пожалуй, их последний шанс увидеть Ребе собственными глазами. И действительно, подавляющему большинству российских евреев — и тем, кто находился в ту минуту на перроне, и остальным по всей стране — больше никогда уже не представился такой случай.

Эта ситуация была беспрецедентной для всех, но для любавичских хасидов — в особенности. Начиная со времен рабби Шнеура‑Залмана из Ляд (1745–1812), основателя движения Хабад‑Любавич, всякий желающий увидеть Ребе должен был всего лишь приехать в его двор. Порой это было непросто, но не невозможно. Так продолжалось при шести поколениях ребе, во время войн и вынужденных переселений, когда движение Хабад‑Любавич перебиралось из одного города в другой: Лиозно, Ляды, Любавичи, Ростов, а также Ленинград. Одним из главных элементов хасидской жизни были поездки к Ребе на Великие праздники или с целью попросить благословения и наставлений по вопросам духовной, материально‑финансовой, личной или общинной жизни. Но теперь «железный занавес» отделил новосозданный Советский Союз от остального мира, и навещать Ребе в его новой резиденции в Риге, в независимой в тот период Латвии, стало невозможно.

Тем, кто застрял в России, было чрезвычайно важно сохранить связь с Ребе — источник духовной стойкости и чего‑то большего, не поддающегося описанию. Как они могли поддержать связь, лишившись возможности его видеть?

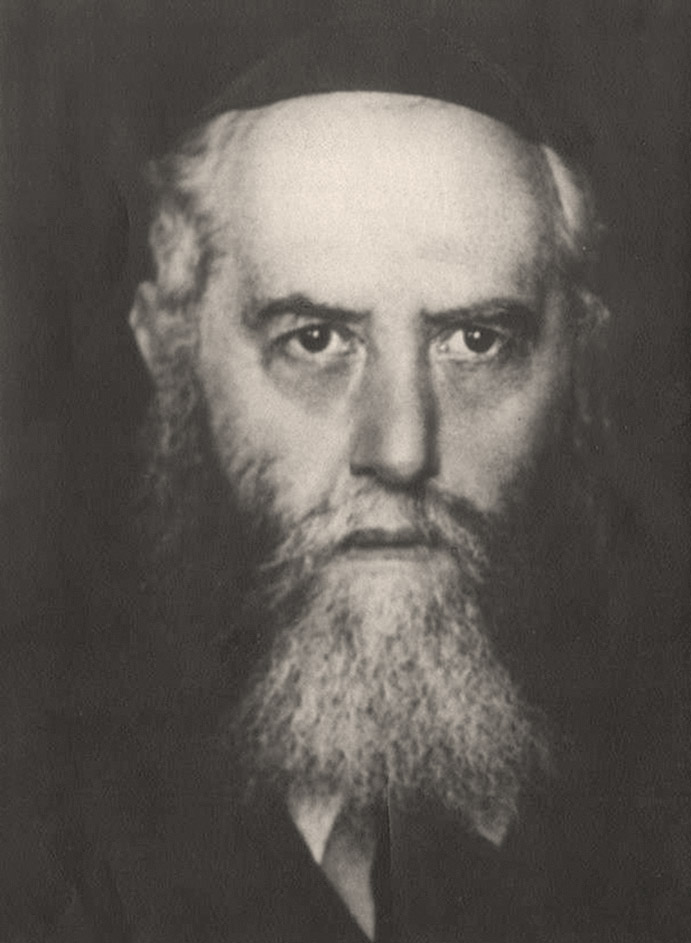

Тут‑то и пригодилась одна‑единственная фотография. На протяжении долгого времени я слышал, что перед высылкой из Советского Союза, где жили миллионы евреев и подавляющее большинство его хасидов, рабби Йосеф‑Ицхак оставил на память свое фото. До того момента портреты кого‑либо из ребе были неслыханным явлением, и даже знаменитые изображения нескольких ребе Хабада — существует один портрет рабби Шнеура‑Залмана и один портрет его внука, третьего Ребе рабби Менахема‑Мендла (1789–1866), — были созданы неевреями. То, что Ребе оставил на память свой портрет, зная, сколь огромны будут физическое расстояние и духовное томление, было совершенно ново.

Разумеется, сам факт существования этой фотографии должен был оставаться в секрете: слишком велика была опасность. Ребе Йосеф‑Ицхак всю оставшуюся жизнь тайно поддерживал контакты с евреями в Советском Союзе. Они обменивались зашифрованными письмами, где вместо имен использовались псевдонимы. В 1930‑х годах, когда Ребе отправлял связных, доставлявших в СССР весточки и деньги, почти все из них неизменно были еврейскими деловыми людьми, причесанными и одетыми по современной моде, в которых было невозможно распознать хасидов . Опаснее всего было хранить любые материалы, прямо связанные с рабби Йосефом‑Ицхаком, — письма, указания. А в стране, где известных деятелей, подвергшихся репрессиям, обычно удаляли даже с широко растиражированных фотоснимков — ретушеры замазывали их изображения, — хранение портрета Ребе было равносильно приговору .

Заинтригованный фотографией и ее историей, я решил, что попробую найти подтверждение этих рассказов и доподлинно установить, о какой именно фотографии шла речь. Увы, большинство тех, кто был достаточно стар, чтобы помнить фото, хранившееся в СССР, уже, к сожалению, покинули наш мир. А завеса секретности, первоначально существовавшая вокруг портрета, означала, что дети этих людей почти не сохранили детальных воспоминаний о нем. И все же в конце концов меня направили к Аврааму Козлинеру, живущему в Нью‑Йорке, в бруклинском квартале Краун‑Хайтс, — он внук рабби Хаима‑Залмана Козлинера, который до отъезда Ребе из СССР был одним из секретарей рабби Йосефа‑Ицхака.

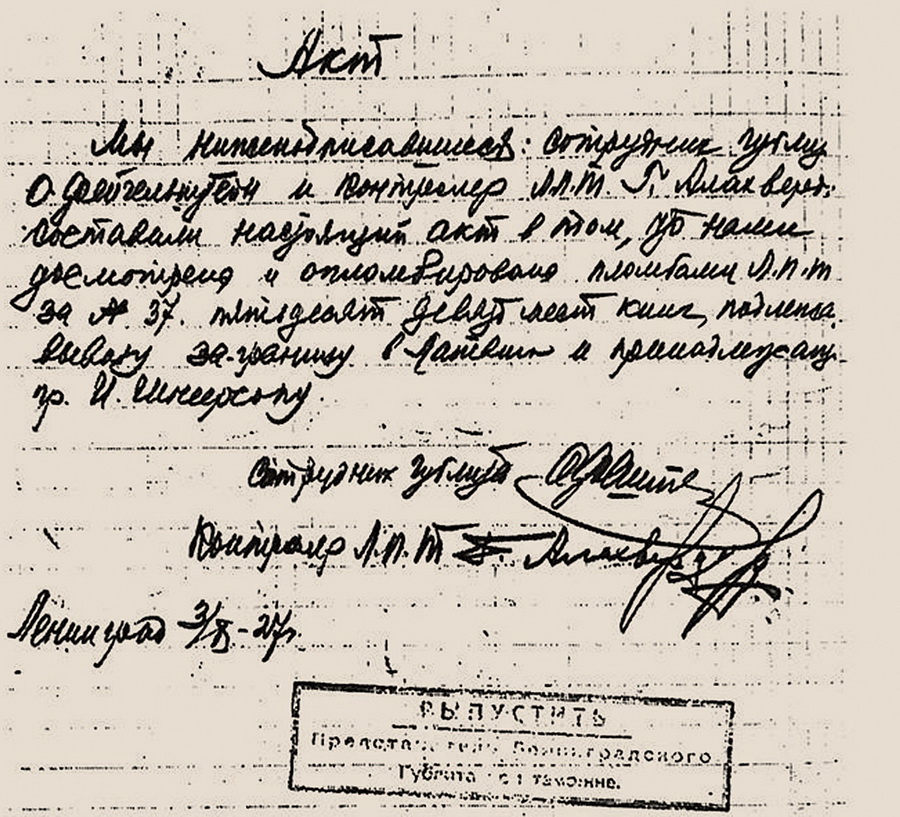

По‑видимому, история развивалась так: после освобождения Ребе из советской тюрьмы летом 1927 года началась международная геополитическая игра. После того как на Советскую Россию надавили, требуя освободить Ребе, властям не хотелось, чтобы он создавал внутри страны новые проблемы. Решили выслать его за границу без семьи, а членов семьи удержать в качестве заложников. Ребе отверг эти условия, четко заявив, что уедет только вместе с семьей и со своей огромной библиотекой. В конце напряженного лета русские наконец согласились выслать Ребе вместе с семьей и даже с библиотекой; в начале октября им выдали необходимые разрешения на выезд за границу . Ребе также понадобился советский паспорт, и при подготовке к выдаче паспорта Ребе сфотографировали . Как предполагается, именно эта фотокарточка на паспорт осталась в стране.

«Ребе отдал моему деду негатив на стеклянной фотопластинке и сказал, что это для “Томхей тмимим”», — говорит Авраам Козлинер, имея в виду учеников созданной Ребе системы ешив, которая в то время уже ушла в подполье. Ребе намеренно решил сделать это. «Негатив оставил ему Ребе; его не доставили тайно из‑за границы впоследствии».

Козлинер‑старший, вместе со своей семьей остававшийся в СССР до начала 1970‑х, хранил негатив в тайниках, иногда даже в подземных, и годы не пощадили изображение. Но прежде с негатива сделали ограниченное число отпечатков и распространили их среди хасидов.

Разумеется, фотография была не единственным и даже не основным каналом связи с Ребе. Рабби Йосеф‑Ицхак, точно так же, как его предшественники и преемник, разъяснял последователям, что самые крепкие узы между ними будут сохраняться благодаря усердному изучению ими учения хасидут — как классических текстов, так и поучений самого Ребе. И, однако, всем, кто остался в стране, именно эта фотография, если не считать воспоминаний, давала единственную возможность вновь увидеть святое лицо Ребе, его суровый и решительный взгляд: он смотрит со снимка тебе прямо в глаза, требуя, чтобы ты служил благу еврейского народа и действовал ради этого блага, как бы дорого ни пришлось за это расплачиваться. Мало у кого была эта фотография; некоторые хранили ее и доставали в редких случаях; другие не осмеливались даже на это. Но, как и символизируемые ею непреходящие отношения семейного родства, фотография их сопровождала.

И все же мне хотелось отыскать хотя бы одного человека, который помнит, что ее видел.

Рабби Азриэль Хайкин вместе со своей женой Сарой был посланником Ребе Менахема‑Мендла Шнеерсона в Агадире (Марокко), Копенгагене (Дания), Брюсселе (Бельгия) и Киеве (Украина). В настоящее время они живут в Бруклине. Когда я брал у рабби Хайкина серию интервью, он упомянул, что помнит, как в детстве в СССР — он родился в Советской Грузии в 1931 году — отец втайне показал ему фотографию рабби Йосефа‑Ицхака. Время, атмосфера, даже взгляд Ребе — все это отчетливо сохранилось в его памяти. Я нашел искомое фото.

Или все же другое?

В 1927 году, в последний праздничный месяц тишрей (на него выпадают Рош а‑Шана, Йом Кипур и Суккот), отец Азриэля Хайкина, рабби Меир‑Хаим Хайкин, в то время двадцатилетний студент раввинистической академии «Томхей тмимим» в городе Невель , приехал в Ленинград провести праздники с Ребе. Это было время светлой печали для него и толп евреев, заполнивших жилище и синагогу Ребе в доме № 22 на Моховой в Ленинграде. При всей радостности праздников было мучительно сознавать, что Ребе уезжает.

Должно быть, именно там, подумал я, Хайкин‑старший раздобыл фотографию Ребе. Рабби Азриэль Хайкин не был в этом уверен. Мол, мне придется принести ему предполагаемое фото, чтобы он подтвердил или опроверг это.

А если фотография не та, то, может, существовала какая‑то другая? Тем временем он поведал мне историю своего отца.

На линию фронта

Рабби Меир‑Хаим Хайкин провел в Ленинграде месяц; за это время неженатый молодой человек сумел получить личную аудиенцию у Ребе, во время которой Ребе поручил ему найти город, где он мог бы вступить в раввинат. Спустя год Хайкин стал раввином и шохетом (ритуальным забойщиком скота и птицы) города Сураж северо‑восточнее Витебска (ныне в Белоруссии), сделался там популярной фигурой.

В 1920‑х годах могущество еврейских секций Компартии — «Евсекции» — достигло пика, и на протяжении всего десятилетия их члены запугивали раввинов и еврейских общинных деятелей, притесняя их с беспрецедентной свирепостью. Хотя в СССР антисемитизм официально запретили, что на бумаге представляло собой огромный сдвиг по сравнению с драконовской политикой царской России, антирелигиозные меры коммунистов заполнили этот вакуум с лихвой. Во имя социализма коммунисты принуждали упраздненные кеилы передавать властям синагоги и другое имущество еврейских общин, устраивали гонения на еврейское образование во всех формах (включая те, которые официально были законными), нападали на религиозных функционеров и подстрекали к арестам, проводимым ОГПУ, как тогда называлась тайная полиция. Евсекция часто имела полную свободу действий, особенно в исторически еврейских городах, и могла подстрекать толпы к линчеванию тех, кого она считала врагами. Хотя в то время массовые казни практиковались еще не столь широко, как позднее, во время сталинского «большого террора», именно в этом десятилетии организованную еврейскую религиозную жизнь систематически уничтожили, а ее уцелевшие остатки загнали в подполье.

Когда молодой раввин прожил в Сураже некоторое время, его успех привлек внимание местной Евсекции, и один друг предостерег его о скором аресте. Хайкин немедленно бежал, перешел по льду замерзшее озеро, чтобы добраться до железнодорожной станции в ближайшем городке . Оттуда он отправился в далекие горы Советской Грузии, где провел следующие десять лет.

Еврейская жизнь в горах Грузии

Хайкин приехал в Грузию в 1930 году и в июле того же года женился в городе Кутаиси на Саре‑Хане Кагановой. Отец Сары‑Ханы, рабби Элиёу‑Шмуэль, тоже был любавичским хасидом; первоначально его направил в Грузию в 1918 году отец и предшественник рабби Йосефа‑Ицхака, рабби Шолом‑Дов‑Бер из Любавичей (1860–1920), и он десять лет служил в городе Ахалцихе учителем и шохетом, а затем, в период, когда его дочь вышла замуж, снова вернулся в Грузию.

В Советской Грузии еврейская жизнь была хоть и не беззаботной, но легче, чем в других краях. Иудаизм хоть и держали под контролем, все же не притесняли такими способами, как в других местах. Грузинских евреев, строго державшихся традиции, государство по большей части оставляло в покое, когда дело касалось отправления их религиозных обрядов: ведь центральные власти считали, что это провинциалы и, следовательно, мало что значат.

«Разумеется, они закрыли хадорим и школы: еврейские дети ходили в государственные школы; все это было одинаково в Грузии и в России, — вспоминает рабби Азриэль Хайкин, старший ребенок в семье, родившийся, когда его отец был раввином села Бандза . — Но синагоги были открыты, и в них было полно народу. Люди приходили давен (молиться). В селах были шохетим; люди ели кошерную пищу. Так что еврейская жизнь в определенной степени была, и в детстве у меня не было ощущения, что идишкайт создает проблемы».

И действительно, даже в 1940‑х годах на Грузию, где жило всего 2–3% еврейского населения СССР, приходилось более 19% от всего числа зарегистрированных синагог в стране .

Хайкин — сам он был ашкеназ, говоривший на идише российский еврей, — стал раввином местных грузинских евреев, выучил их язык и занимал должности в целой череде городов. Когда Азриэль немного подрос и начал себя помнить, семья жила в горном городке Сачхере.

Рабби Хайкин и его тесть не были исключением из правил. Связи грузинского еврейства с Любавичами начались не позднее чем на рубеже веков, и в числе посланников, которых рабби Шолом‑Дов‑Бер направил в Грузию, были рабби Шмуэль Левитин (он был раввином в Кутаиси и Батуми) и рабби Авроом‑Леви Славин (его отправили раввином в Кулаши, а позднее он взял на себя обязанности Левитина в Кутаиси, когда власти вынудили того бежать в Батуми). Хайкин был даже не первым любавичским хасидом, служившим в Сачхере: его предшественниками там были рабби Яаков‑Исроэль Зубер и рабби Мордехай Перлов. Эти посланники Хабада не только укрепили дух еврейской жизни в Грузии, но также обучили и вдохновили целое поколение грузинских хахамов , которые затем сами стали руководить общинами. Например, хахам Эммануэл Давидашвили, главный раввин Большой синагоги в Тбилиси, был преданным учеником Каганова, когда тот жил в Ахалцихе. Несколько грузинских хахамов даже ездили учиться в любавичские ешивы: хахам Яаков Дебрашвили из Кутаиси после Первой мировой войны учился в «Томхей тмимим» в Ростове .

Главным событием в Сачхере было ежедневное прибытие поезда по узкоколейке: старые и малые высыпали на улицу, упиваясь завлекательным зрелищем — облаками пара и свистком паровоза. По улицам ездили на лошадях и буйволах, лишь изредка проезжали государственные автомобили. Старый еврейский квартал находился в Нижнем городе, а раввином в его величественной каменной синагоге был грузинский еврей хахам Шмуэль. Когда община в Сачхере разрослась, евреи переехали в новые высокогорные кварталы и выстроили для себя большую деревянную синагогу: именно в ней Хайкин стал раввином.

Хайкин, как и другие молодые любавичские раввины, занимал должности так долго, как мог на них удержаться, и его обязанности не ограничивались только обрядами — они затрагивали все стороны еврейской жизни. Он надзирал за ремонтом микв (ведь резервуар для еврейского ритуального омовения — один из главнейших институтов общины), способствовал надлежащему проведению еврейских разводов, не только сам совершал шхиту, но и обучал местных евреев кошерному ритуальному убою. Живя в Грузии, Хайкин также стал моэлем, поскольку в этом была острая необходимость. Среди родителей, просивших его сделать обрезание сыновьям, были и российские евреи из центральных регионов страны. Под видом путешествия в декретном отпуске молодые матери везли новорожденных сыновей в Грузию — и в их окружении такие поездки никому не казались странными, ведь эти края, популярные у курортников, славились санаториями и пляжами. А в Грузии организовывали обрезание ребенка; это стало одним из занятий Хайкина.

«Мой отец был равом, шохетом — выполнял все эти важные задачи. Он шел в шул, а я шел с ним, и я понятия не имел ни о каких притеснениях, — говорит Хайкин, описывая эти спокойные годы в Сачхере. — В детстве я недостаточно понимал в жизни, чтобы подмечать, что в шуле было не так‑то много детей вроде меня. И не подмечал, что все они ходят в школу, а я — нет. Тогда я еще не видел разницы».

Все изменилось примерно в 1937 году, когда семья Хайкиных переехала в Тбилиси.

Обрывочные картины утраченного мира

В Сачхере образованием Азриэля ведала в основном его мать: выучила его писать и читать на иврите и русском, заставила зазубрить таблицу умножения. Городок был маленький, и никто не обращал внимания на то, что этот шестилетний мальчик не посещает школу . Но это не могло проходить незамеченным после переезда семьи в Тбилиси: там рабби Хайкина назначили раввином одного из двух молельных залов в громадном комплексе Большой синагоги, сложенном из красного кирпича. В Тбилиси, крупном городе, соседи всё замечали и начали расспрашивать, но Хайкины твердо решили, что ни при каких обстоятельствах не отдадут своего маленького сына в коммунистическую школу. «Опасность была не в том, что кого‑то посадят в тюрьму, а в том, что меня отберут» и поместят в советский детдом, говорит Хайкин. «Это было бы намного хуже для меня и моих родителей».

Поэтому маленький мальчик, меж тем как две его младшие сестры пока могли оставаться с мамой, каждое утро выходил из дома и отправлялся в синагогу, а возвращался только вечером. Синагога была средоточием еврейской жизни, и на ее основном внутреннем дворе часто толпился народ. Правее двора находились общинная пекарня, где готовили мацу, и несколько квартир, где жили хахамы со своими семьями. Левее был еще один внутренний двор, поменьше: там размещалась миква, а наверху — душная тесная мансарда, где жил дед Азриэля по материнской линии — тогда он был общинным шохетом. Зимой — а зимы в Грузии короткие и мягкие — Азриэль проводил день в основном в комнате деда, но когда становилось потеплее, мог в перерывах между уроками Талмуда с отцом и дедом проводить время в маленьком дворе («это было мое королевство; отец хотел, чтобы я поменьше был на виду»), наблюдая оттуда за кипучей жизнью в основном дворе синагоги.

Во‑первых, время от времени устраивали похороны, и мальчик со своего «насеста» неподалеку наблюдал, как во дворе устанавливали стол для тела покойного и скамьи для скорбящих, слушал цветистые речи. Наступал Песах: накануне тбилисские евреи выстраивались в очереди за мацой. Они входили во двор, принося мешки с мукой, купленной ими на собственные деньги, синагога взвешивала муку и забирала, а затем выписывала квитанции, по которым каждому полагалась соразмерная порция мацы. Похожий метод практиковали, чтобы иметь на столе кошерное мясо: грузинские евреи покупали у служителя синагоги так называемые «билеты» и несли свою курицу к шохету Каганову, а тот совершал забой в специальном месте на маленьком дворе, в царстве Азриэля. На Суккот этот дворик превращали в большую сукку, где община собиралась и пировала, лакомясь виноградом и арбузами.

Поскольку Грузия была убежищем от бед, своей относительной безопасностью она влекла самых разных евреев, и многие по приезде в Тбилиси шли прямо в Большую Грузинскую синагогу. (Но все это не значило, что грузинских евреев вообще не притесняли. С течением лет некоторых хахамов арестовали и отправили в Сибирь, в том числе хахама Эммануэла Давидашвили, вышеупомянутого главного раввина Большой синагоги: его арестовали в последние годы жизни Сталина, а после освобождения он вернулся на эту должность .)

Хотя после начала Второй мировой войны численность общины увеличилась — в нее влились польские евреи‑беженцы, евреи‑военнослужащие из Красной Армии, а также оглушенные горестями люди, выжившие в Холокост, — была также группа регулярных посетителей синагоги, которых Хайкин прекрасно помнит.

Поскольку количество синагог в стране резко сокращалось, многие еврейские священнослужители, которые до революции были неотъемлемой частью жизни штетла, оказались без работы. Таким пришельцем из прошлого был реб Йоэль Магид, странствующий проповедник — Хайкин так никогда и не узнал его фамилию. Реб Йоэль, как и многие его коллеги, когда‑то ездил по Белоруссии, обращаясь в синагогах к евреям того или другого штетла, призывая их совершить тшуву и вернуться на пути, заповеданные Г‑сподом. Те времена ушли в прошлое, но реб Йоэль остался жить, так что иногда он приезжал в Тбилиси, хотя говорил только на идише, которым грузинские евреи не владели. Он подолгу беседовал с отцом и дедом Азриэля, а затем — вероятно, как по привычке, так и по необходимости — отыскивал свою узкую аудиторию.

«Он знал, что в грузинском шуле есть маленький мальчик, говорящий на идише, — вспоминает Хайкин. — Он упрашивал меня присесть на скамью и сделать вид, что это шул, где полным‑полно иден. Он произносил драшу и уговаривал меня послушать, и это была драша в старомодном стиле. Он начинал петь, а потом начинал говорить на манер магида». Высоким фальцетом реб Йоэль говорил с точки зрения Б‑га, разыгрывая разговор между Б‑гом и Моше. «Мойше, Мойше! Ду хост а тоус! Ты ошибаешься! — рычал реб Йоэль, стоя на возвышении. — Все кончится хорошо!» В былые времена в старых штетлах — в мире, который разрушили коммунисты, — такая проповедь собрала бы в синагоге полный зал.

Драша — проповедь, рассуждения о Торе, комментарий к стиху Торы.

«Я впитывал все это, и оно производило на меня глубокое впечатление, — говорит Хайкин. — В то время я не мог себе представить, какая психологическая травма нанесена этому человеку. У него не осталось ничего, кроме маленькой радости от чтения драши для маленького мальчика и незанятых стульев».

Хайкин осознал, что грузинские хахамы проповедуют перед полным залом, а у российского еврея, говорящего на идише, нет ни одного слушателя. А еще стал замечать, что окружающие его взрослые беседуют шепотом, а на всякого человека в любой форме — особенно, разумеется, на милиционера — смотрят с неотступным страхом. В те же времена он стал очевидцем конфискации тбилисской ашкеназской синагоги с куполом — туда он иногда ходил слушать яркие речи и пение ее раввина Хаима Купчана . Власти заявили раввину, что такое большое здание синагоги ему больше ни к чему, и принудили общину перебраться в намного более маленькую синагогу, так называемую «персидскую» . Хайкин, которому тогда было восемь, и еще несколько мальчиков его возраста смотрели, как книги — молитвенники и Тору — сложили в ящики и вынесли из синагоги, а затем вынесли свитки Торы и, наконец, массивный арон кодеш. Когда носильщики попытались внести ковчег в двери персидской синагоги, оказалось, что он слишком высокий. Они толкали ковчег, пока корона на скрижалях, которыми он был увенчан, не согнулась — казалось, она склонилась перед силами окружающего мира. Эта картина стала метким метафорическим описанием того, что там происходило, и превратилась для Хайкина в кошмарное видение, от которого он не мог отделаться много лет даже во взрослой жизни.

«Вот когда я начал понимать, что творилось вокруг, — сказал он. — Страх начал въедаться в мой характер».

Страх и сознание своей миссии в Тбилиси

Ужас, который научился распознавать этот маленький мальчик, находил самые разные формы выражения в повседневной жизни во всем, от экономики до религии. Члены его грузинской общины часто приглашали рабби Хайкина к себе домой, чтобы он совершал ритуальный забой крупного рогатого скота и ягнят. Поскольку в Советском Союзе любая частная торговля была вне закона, а это приравнивали к «черному рынку», раввину всякий раз, когда он выходил из дома, имея при себе ритуальный нож для забоя скота, могли инкриминировать подстрекательство к серьезным экономическим преступлениям. Кроме того, жилище семьи Хайкиных было одним из главных «перевалочных пунктов» для российских евреев, в том числе для многих любавичских хасидов, оказывавшихся в Тбилиси проездом; тот факт, что в их квартиру в любое время дня и ночи заходили приезжие, привлекал внимание управдома, и тот неизбежно передавал информацию в местный отдел тайной полиции, к тому времени реорганизованной и переименованной в НКВД.

Стремясь обуздать и предполагаемые экономические преступления, и деятельность религиозного характера, НКВД взялся в полночные часы проводить обыски в крошечной квартире Хайкиных. Помимо других вещей, нашли нож для брит милы, принадлежавший раввину, и стали допытываться, зачем он ему. А потом обыск прекращался так же внезапно, как и начинался. «После обысков мы какое‑то время нервничали, но дело кончалось ничем, — говорит Хайкин. — Это был элемент их кампании запугивания. НКВД запугивал моего отца, склоняя к сотрудничеству».

В ответ на настойчивые просьбы НКВД помочь с разоблачением незаконного бизнеса, попыток прятать золото или спекуляции среди грузинских евреев Хайкин‑старший отвечал: «Вы же знаете, они грузинские евреи, а я — российский еврей. Российским они не доверяют; я не знаю их секретов». Но НКВД упорно проводил обыски, а затем вызывал его в местное отделение своего ведомства — последнее им нравилось проделывать в шабат на глазах у всей общины. «Люди уже считают, что вы работаете на нас, — говорили они раввину, применяя обычный для НКВД прием “добрый следователь”. — Так почему бы вам действительно не поработать на нас?»

Азриэля иногда посылали сопровождать отца — но внутрь вместе с ним не заходить, а наблюдать со стороны: тогда, если бы отец не вернулся, семья хотя бы знала, за какой дверью он исчез.

Эти нерегулярные допросы происходили на протяжении многих лет. Однажды Азриэль случайно подслушал, как отец рассказывал деду о допросе. «Он сказал ему, что sledovatel показал ему всю папку с его делом и сказал: “Видите это? Вот сколько всего у нас на вас есть. Если бы я захотел, я смог бы…” Но мой отец был сильным человеком. Он ответил: “Я ничего плохого не сделал. Все, что у вас там есть… Либо вы блефуете, либо все это неправда”».

Между тем, хотя грузинские синагоги оставались открытыми и действующими, а местные евреи открыто, на улице, праздновали Пурим и Симхат Тора, существовала целая грань еврейской жизни, пока неведомая Азриэлю. Он знал, что он — российский еврей, а его друзья и большинство людей вокруг — грузинские. Но в возрасте восьми или девяти лет его неожиданно познакомили с другим, тайным еврейским миром. «В Тбилиси меня познакомили с Любавичем», — говорит он.

Последняя фотография

Книги Торы были частью жизни Азриэля с самого юного возраста, в том числе отпечатанные типографским способом «Тора ор» и «Ликутей Тора», хасидские поучения рабби Шнеура‑Залмана из Ляд — его также называют «Алтер Ребе». Но внимание Азриэля также привлекли другие книги — рукописи в переплете, с текстом на иврите, написанным размашистым почерком; на разговорном языке хасидов такие книги называются «бихлах» . Отец объяснил ему, что это маамары, хасидские поучения, вручную переписанные писцами во времена, когда книги хасидут по разным причинам не набирали в типографиях и не издавали. Иногда Азриэль видел, что его отец, дед и, возможно, еще один‑два любавичских хасида собираются в маленькой комнате деда в мансарде и вместе изучают какое‑нибудь поучение из этих старинных фолиантов. Примерно в то же время Азриэль нашел у себя дома книгу «Бейт Рабби», биографию первых трех лидеров Хабада .

Именно тогда, незадолго до очередной годовщины освобождения рабби Йосефа‑Ицхака из тюрьмы — а случилось оно 12–13 тамуза, — рабби Хайкин усадил сына за стол и приступил к объяснениям. Он достал семейный фотоальбом и специально указал на одно фото: оно лежало вперемешку с фотографиями дедушек и бабушек, но выделялось среди них. «Он сказал мне: “Это Ребе”, сказал, что Ребе живет где‑то не в России, — говорит Хайкин. — Он объяснил мне, какая связь между Алтер Ребе из “Бейт Рабби” и этим Ребе. И немного рассказал мне, кто такие хасиды и что такое “Ребе”, что властям не понравилась его деятельность и его посадили в тюрьму, а 12 тамуза он вышел на свободу, а потом был вынужден уехать. И что опасно признавать, говорить кому бы то ни было, что ты принадлежишь к числу Schneersohnsky».

После этого краткого введения в курс дела — меж тем как портрет Ребе врезался в его память — мальчику разрешили участвовать в приближавшихся фарбренген 12 тамуза, проводившихся в мансарде у его деда. Присутствовало всего четыре‑пять человек, они говорили о чудесном освобождении Ребе и, поднимая рюмки с водкой, произносили «лехаим», желая друг другу однажды зен зих митн Ребн — вновь увидеть Ребе.

Если не считать этого и схожих немногочисленных случаев, говорит Хайкин, Ребе именовали только словом «Зейде» — «Дедушка» . Они адресовали письма Зейде; до них доходили обрывочные новости о Зейде.

12–13 тамуза долгое время оставалось в СССР тайным праздником. Спустя несколько лет, когда Азриэль уже учился в подпольной любавичской ешиве в Кутаиси, в эти дни принимались особые меры предосторожности. Если 19 кислева (праздник в честь освобождения рабби Шнеура‑Залмана из царской тюрьмы в 1798 году) отмечали даже грузинские евреи — Хайкин вспоминает пышный, как полагается в Грузии, пиршественный стол в доме вышеупомянутого хахама Яакова, — то 12–13 тамуза было праздником только для своего круга. Наставник‑хасид потихоньку вел фарбренген, предназначенный только для учеников, выставляли часовых, дежуривших посменно всю ночь, о предупредительных сигналах, которые они должны были подать, договаривались заранее. 19 кислева было, безусловно, важной датой, но для советских органов власти — по крайней мере, в Грузии — это была всего лишь история, что‑то вроде Пурима, событие, случившееся много‑много лет назад. Напротив, преданность рабби Йосефу‑Ицхаку — в досье НКВД его часто называли «цадик Шнеерсон» , — в данном случае выражавшаяся в праздновании годовщины его освобождения, расценивалась как нешуточная угроза .

В конце концов власти доняли рабби Меира‑Хаима Хайкина. Давление НКВД вынудило его формально уйти с должности раввина, хотя фактически он продолжал работу. В итоге он увез семью в маленький город Ахалцихе в 210 километрах западнее Тбилиси, и некоторое время они там скрывались.

Когда к Грузии приблизилась Вторая мировая война, он принял решение отправиться на восток, в Самарканд в Советском Узбекистане, где, по дошедшим до него слухам, формировалась хабадская община из беженцев. Он выехал в Узбекистан один, без семьи, чтобы разведать обстановку, но по дороге, в Баку, его арестовали и обвинили в незаконном провозе грузинского чая. Его приговорили к девяти годам тюрьмы, он отсидел три года, а затем, в период послевоенной амнистии, вышел на свободу. Бар мицва Азриэля состоялась, когда его отец находился за решеткой. В 1946 году вся семья — рабби Хайкин, его жена, сын и две дочери — сумела добраться до Львова на Советской Украине и по подложным польским документам бежать на Запад.

Разобраться с портретом

В 1927 году, через несколько дней после прибытия рабби Йосефа‑Ицхака в Латвию, на первой полосе рижской «Фриморгн» — между броскими заголовками, касавшимися суда над Шоломом Шварцбурдом и маленькой заметкой об исключении Льва Троцкого и Григория Зиновьева из ЦК Компартии — появился портрет Ребе. Это была увеличенная крупным планом часть той же фотографии, которую он оставил в СССР на память Козлинеру.

В своих воспоминаниях о том периоде рабби Исраэль‑Йеуда Левин пишет, что в бытность молодым студентом ешивы он летом 1928 года жил в Киеве и иногда бывал в любавичской синагоге на Щекавицкой улице. Раввином там был рабби Биньямин Городецкий, и, по воспоминаниям Левина, он показывал своей общине фотографию рабби Йосефа‑Ицхака, говоря, что созерцать ее — это мицва . О той же, единственной, фотографии вспоминают и другие .

Мне казалось очевидным: если к тому времени это была единственная опубликованная фотография Ребе, именно ее Хайкин увидел впервые, когда ему было лет восемь‑девять.

С тех пор как отец показал рабби Азриэлю Хайкину фотографию рабби Йосефа‑Ицхака, минуло без малого 80 лет. Я распечатал копию фотоснимка, который, по моим предположениям, имел в виду рабби Хайкин, и принес ему для подтверждения. Рассматривая портрет, он на миг ошеломленно замер. «Глаза Ребе…» — его голос оборвался. Для него это была не просто фотография.

Затем он покачал головой. Как ему кажется, он припоминает, что на фото из его детства Ребе выглядел иначе — борода была светлее. Возможно, то была другая фотография; впрочем, столько лет миновало, что он не может с уверенностью сказать, та ли фотография или другая. Возможно, тогда он видел другую фотографию, но взгляд Хайкин узнал: тот же самый взгляд.

Через неделю после того, как я показал рабби Хайкину фото, полученное от Козлинера, он позвонил мне. И сказал, что спросил у своего младшего брата, рабби Шолома‑Бера Хайкина из Кливленда, не сохранился ли у того портрет рабби Йосефа‑Ицхака, принадлежавший их отцу. Да, портрет сохранился, и младший брат вскоре прислал старшему две фотографии Ребе, включая ту, которую вывез в 1946 году из СССР их отец, рабби Меир‑Хаим, уезжая с семьей.

В тот же день у себя дома в Бруклине рабби Азриэль Хайкин положил на стол в гостиной обе фотографии. Одна совпадала с негативом, который хранился у Козлинера, — это был оригинальный фотоотпечаток оттенка сепии, вывезенный из Ленинграда. На обороте — штамп ленинградской художественной фотографии, которая, вероятно, называлась «Рычар», с четырехзначным телефонным номером и адресом «Володарского, 23».

Улица, которая сегодня в Петербурге называется Литейный проспект, с 1918 по 1944 год носила имя Володарского, а дом номер 23, где находилась художественная фотография, совсем рядом — достаточно завернуть за угол — от дома 22 на Моховой, где были жилище и синагога рабби Йосефа‑Ицхака. Значит, этот снимок размножили, вероятно, примерно в то же время, когда в 1927 году Ребе уехал.

Этот портрет раньше хранился у бабушки жены рабби Шолома‑Бера Хайкина — Цейте Марозоу (урожденной Иткиной). В девичестве она жила в городе Невель, а значит, в октябре 1927 года, когда Ребе готовился к отъезду, не находилась в Ленинграде. Но зимой 1928 года она вышла в Ленинграде замуж за Довида‑Лейба Марозоу, сына главного секретаря Ребе, рабби Элхонона‑Дова (Хони) Морозова, который тогда сидел в тюрьме , и, возможно, ее муж получил фото благодаря связям своей семьи с Ребе. Рабби Шолом‑Бер Хайкин вспоминает, что слышал, что в Ленинграде изготовили 12 экземпляров этой фотографии. Со своей стороны, Авраам Козлинер говорит, что слышал, что его бабушка — Ципа, жена Хаима‑Залмана , — раздавала отпечатки с их негатива молодым замужним женщинам, ожидавшим ребенка, чтобы фото служило им своеобразной духовной защитой, и, возможно, Цейте получила портрет именно при таких обстоятельствах.

Одно лишь безусловно: члены семьи Марозоу хранили доставшийся им снимок все те черные, тяжелые годы, ожидавших их впереди. В 1938 году в Ленинграде арестовали отца Довида‑Лейба и еще девять хасидов, а вскоре всех их расстреляли; когда нацисты взяли город в кольцо блокады, семья покинула его и эвакуировалась в маленькую сибирскую деревушку; затем Марозоу проделали долгий путь до Самарканда, где присоединились к осколкам общины Хабада. Когда в 1946 году Марозоу покидали СССР путем нелегальной репатриации в Польшу, они оставили почти все свое имущество, в том числе коллекцию Довида‑Лейба, в которой насчитывалось около 40 редких рукописей поучений Хабада: он закопал их в землю. Но фотографию он взял с собой, и в конце концов она оказалась в Монреале .

Все это касалось первой фотографии — а рабби Азриэль Хайкин был почти уверен, что в детстве видел другую. И оказался прав. Он указал на второй портрет на своем столе — гораздо менее известный портрет рабби Йосефа‑Ицхака. Незамысловатый снимок крупным планом, взгляд Ребе устремлен вдаль.

«Вот фото, которое было у нас в Gruzia, — говорит он. — Но я не знаю, где и когда раздобыл его мой отец». Рабби Меир‑Хаим Хайкин тоже всю жизнь хранил этот фотоснимок под рукой. Если в Советской России он был вынужден его прятать, то позднее, занимая должности раввина в Европе, а затем рош ешивы «Томхей тмимим» в Монреале, выставлял его у себя дома на виду.

При дальнейших разысканиях выяснилось, что тот же фотоснимок прилагался к прошению рабби Йосефа‑Ицхака на предоставление ему латвийского гражданства в 1932/1933 году, а значит, был сделан, по всей вероятности, в Риге. Раз так, каким образом фото попало в СССР и как его раздобыл Хайкин‑старший? Все это остается неясным — загадка, которая вряд ли когда‑нибудь разрешится .

Но рабби Азриэль Хайкин оказался прав во всем. Он видел другую фотографию, но взгляд рабби Йосефа‑Ицхака — тот же самый. Взгляд Ребе, вступившего в неравный бой с сильнейшей из сил зла на свете и в итоге вышедшего победителем, — взгляд, производящий сегодня не менее глубокое впечатление, чем на маленького Азриэля Хайкина в сталинском СССР; взгляд непокорный, решительный и требующий биться до последнего.

Выражаю особую благодарность рабби Шолому‑Дов‑Беру Левину, старшему библиотекарю Библиотеки «Агудат Хасидей Хабад».

Оригинальная публикация: The Secret Picture of the Lubavitcher Rebbe That Fueled the Soviet Jewish Underground

Нацист, который спас Любавичского Ребе

«Два великих светила»