Не очень хороший мальчик

Материал любезно предоставлен Jewish Review of Books

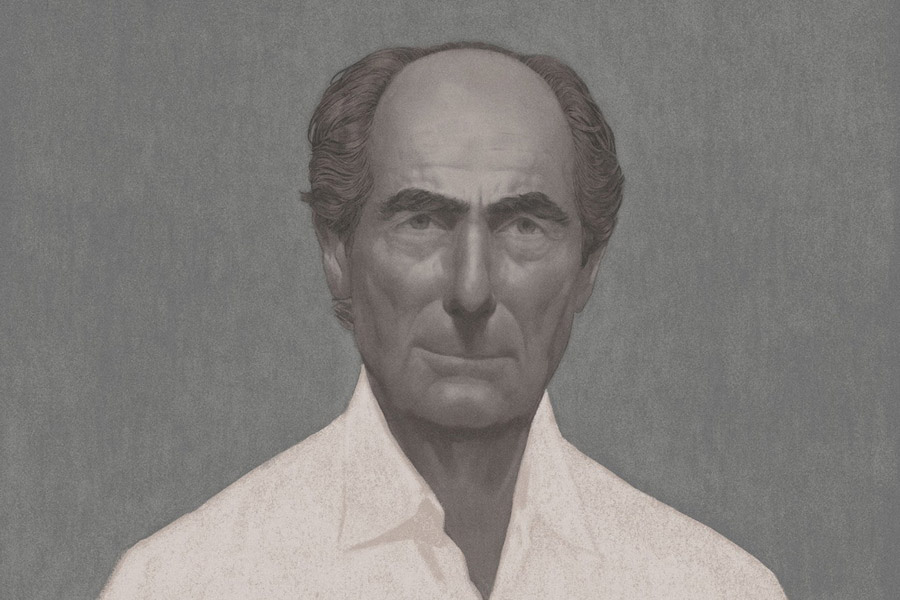

Бенджамин Тейлор

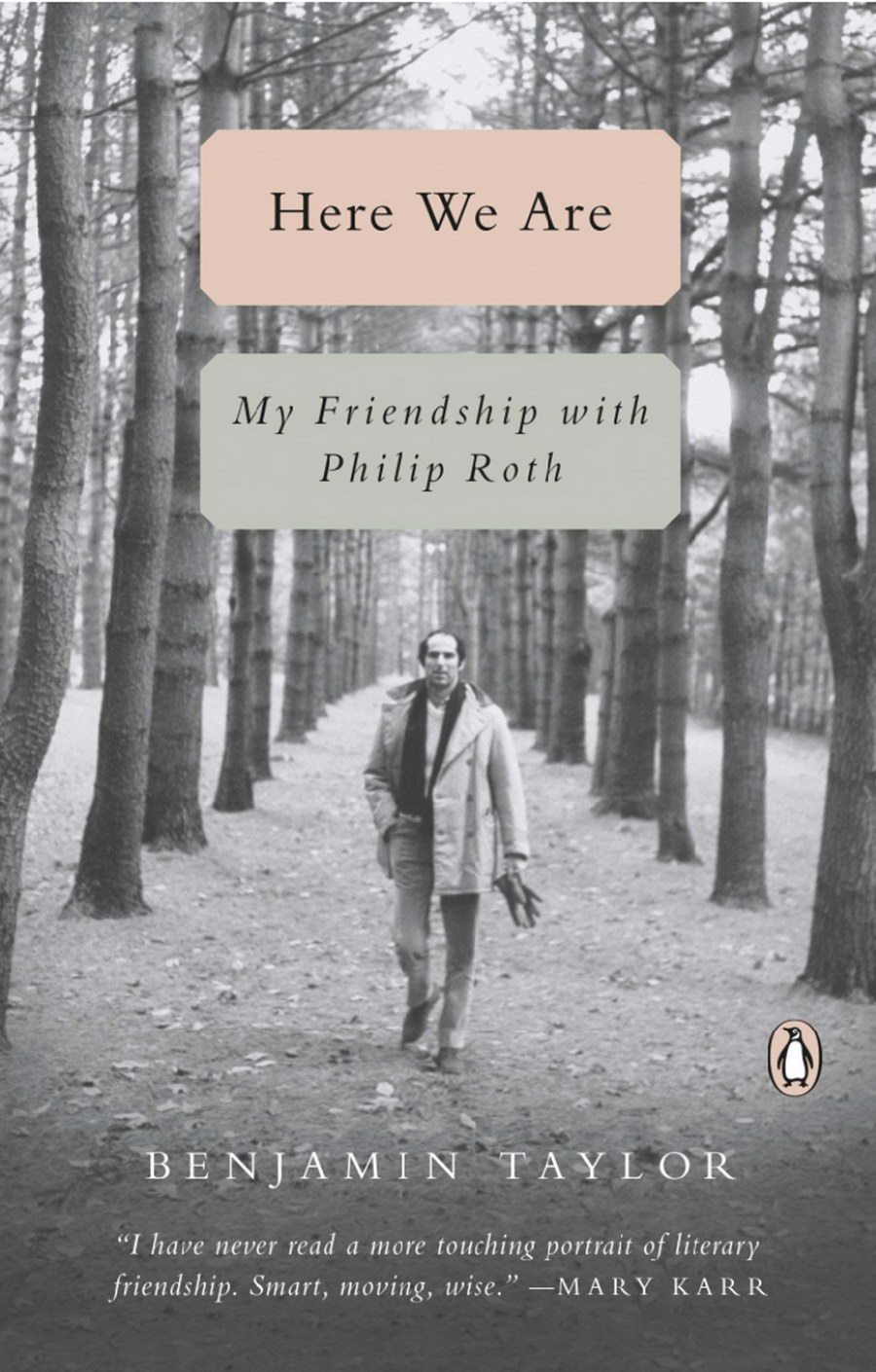

Такими мы были. Моя дружба с Филипом Ротом

Penguin Books, 192 с.

Когда Филип Рот не писал прозу — а занимался он этим изо дня в день почти 55 лет, — он размышлял о загадках литературы. Зачем писать? Как может вымысел состязаться с реальностью? И самое насущное: к чему бы, с какой стати писать с оглядкой? «Врежь им по полной», — советовал Рот журналисту Джеймсу Атласу в 1980‑х. Атлас был человеком робким, а Рот за десять лет после выхода «Жалобы Портного» эту заразу в себе победил. «Я теперь мастерски могу врезать кому угодно, — с гордостью писал он Атласу. — Вот погоди, прочтешь мою книгу. Я там много кому врезал. И пошли они все на хрен».

Всем писателям, казавшимся ему слишком робкими, то есть почти всем, кого он знал, Рот давал тот же совет. «Никакой ты не хороший мальчик, — писал он английскому драматургу Дэвиду Хейру. — Доверься музам — они в этом лучше всех понимают, и держись грешников». Друг Рота Тед Золотарофф удостоился схожей проповеди. «Золотая середина? На хрен эту золотую середину, — кипел Рот. — Нечего держаться золотой середины, подонок ты еврейский». Да как он даже спросить такое мог, возмущался Рот: «Думаешь, быть евреем вроде тебя — это золотая середина? Думаешь, все эти детишки и жены — это золотая середина? Нету золотой середины, друг мой, ни для тебя, ни для меня. Поэтому мы и зашли так далеко. Все остальные сидят в округе Эссекс, зубы выпрямляют».

Филип Рот, выпрямляющий зубы в Нью‑Джерси, — это был один из самых страшных образов другой жизни, которую Рот воображал для себя (о его пациентах лучше и не думать). Впрочем, вполне понятно, почему Рот, выросший в строгой семье, где от детей требовали примерного поведения и послушания, понимал, что такое запрет. «Разнузданное поведение на публике для еврея — распоследнее дело, этого от него никак не ждут ни он сам, ни семья, ни другие евреи», — писал Рот в 1974 году. Хорошие принципы — долг, приличия, осмотрительность — укоренились в нем, стали его писательским bête noire .

Когда Рота не стало, вопрос о степени деликатности предстоит решать его биографам, которые, столкнувшись с этой не красящей Рота стороной характера, должны принять кое‑какие решения. Если писать о Роте честно, сорвать его литературные маски — Натана Цукермана, Александра Портного и так далее, — это будет серьезным прорывом для исследований и осмысления творчества Рота, но требует также смелости и безжалостности. Будет ли Рот точно отображен для грядущих поколений? Или же ему уготована великая и ужасная судьба других литературных идолов — идеализация, санация, героизация, и все его острые углы будут стесаны для удобства публики?

Через два года после смерти Рота это постепенно проясняется. Прошлой осенью вышли тонкие и тактичные мемуары Джеймса Атласа «Вспоминая Рота», за ними последовала книга Клодии Рот Пирпойнт «Рот освобожденный» — отретушированная биография Рота и tour d’horizon его 27 романов. Затем хлынули потоки: скоро в издательстве Йельского университета в серии «Еврейская жизнь» выйдет книга Стивена Зипперстайна, биографии готовят специалисты по его творчеству Жак Берлинерблау и Айра Надель, а затем появится и подробная биография Блейка Бейли. Для поклонников Рота это волнующие, нервирующие события: теперь любой может рыться в наследии Рота, и с тщанием возведенная вокруг его личной жизни стена может рухнуть.

Небольшие, написанные с чувством воспоминания Бенджамина Тейлора уже расшатали несколько кирпичей в этой стене, но серьезного вреда репутации Рота они не нанесут. Тейлор и Рот стали близкими друзьями в последние десятилетия жизни Рота: «Он был моим лучшим другом, а я его», — пишет Тейлор, однако в этих воспоминаниях множество упреждающих оговорок и извинений. Похоже, Рот ускользнул от Тейлора: «Он сумел выяснить обо мне куда больше, чем мне удалось выяснить о нем». Рот был неизведанным материком, его трудно было узнать хорошо, а может быть, на каком‑то глубинном уровне он был непознаваем. Тейлор чудесно его описывает: «Завораживающая, но отдаленная крепость — величественная, со множеством башен, тщательно укрепленная».

«На этих страницах я прилагаю все усилия, — пишет Тейлор, — отобразить Филипа таким, каким он был». В его книге присутствуют и признаки других усилий: желание оградить борется с безжалостной честностью. Битва между долгом и свободой — дилемма совершенно ротовская — разрешается лишь в последней, все проясняющей главе. В первых главах видно, сколько и преимуществ, и преград в том, что твой герой — твой лучший друг. Рот, выросший в Ньюарке, в Викуахике, еврейском местечке, окруженном другими этническими анклавами, был способным, но не сверходаренным, хорошим мальчиком, притом упрямым. Много лет спустя Рот будет размышлять о «…тяге к нравственным исканиям, которую я впитал в своем еврейском детстве». Здесь мы видим не оставлявшую Рота всю жизнь одержимость темой табу и их нарушениями. Рот от романа к роману словно проигрывал заново подростковый бунт, попирая этические нормы — еврейские и прочие.

Тейлор, играя в биографа, награждает Рота безоблачным детством и безмятежным отрочеством. «Спектр эмоций простирался от удовлетворенности до наивысшего счастья». Так нельзя описать ничье детство, ничью семью, но Тейлор продолжает на этом настаивать. «Счастлив дома, счастлив в школе, — беспечно пишет он, цитируя своего героя. — Роты были блистательным примером того, какой может быть семейная жизнь, — воплощением американской мечты».

Тейлор, похоже, записал это под диктовку Рота, чьи жизнерадостные грезы преподносятся здесь как факт. Но если повнимательнее изучить личные архивы Рота, над которыми уже много лет ломают голову исследователи его жизни и творчества, открывается куда более сложная действительность. Возможно, Герман Рот и любил сына, но он был человеком тяжелым, закоснелым и недобрым и твердо придерживался своих жестких установок. «Я понимал, что мне нужно от этого уйти. Мне было неважно, куда, — сказал однажды Рот. — Я чувствовал, что, если останусь дома еще немного, я его убью». По «Жалобе Портного» понятно, что Рот отлично знал, что такое жестокость в семье. «Я ничего этого не придумывал, — сказал Рот в интервью своему другу Россу Миллеру. — В мире, из которого я пришел, так оно и было».

Вспоминая отца, Рот демонстрировал привязанность и преданность, однако прорывалась, как можно предположить, и неизжитая обида. Его воспоминания «По наследству» заканчиваются сном — точнее, кошмаром — об отцовских отповедях; «…в снах я навек останусь его сынишкой и даже думать буду, как его сынишка», а отец останется в них «не только моим отцом, но и классическим отцом, судьей всех моих дел» . Рот долго, уже будучи взрослым, не мог забыть, как пасовал перед сокрушительной силой отца.

О матери Рота, любящей, но скрытной женщине, которая оставалась лишь пассивной наблюдательницей стычек между отцом и сыном, мы знаем меньше; примечательно, что в воспоминаниях Рота она никакая — ее, скорее, нет. Однако, если литература и дает какие‑то подсказки, а в случае с Ротом так оно и есть, отношения были сложные. «Еврейские мамочки знают, как держать при себе своих страдающих мальчиков», — говорит Цукерману его подруга в «Уроке анатомии». «Проблема с человеческим родом в том, — говорит другой персонаж, — что он насквозь пропитан материнской заботой».

Мы многого не знаем о Ротах, но можно не сомневаться: отрочество у Филипа не было безмятежным «Как только любящие люди друг друга не разрушают, ой‑ей‑ей, — писал он другу в 1959 году, приехав навестить родных. — Во всем мире только прóклятые евреи могут так друг друга убивать».

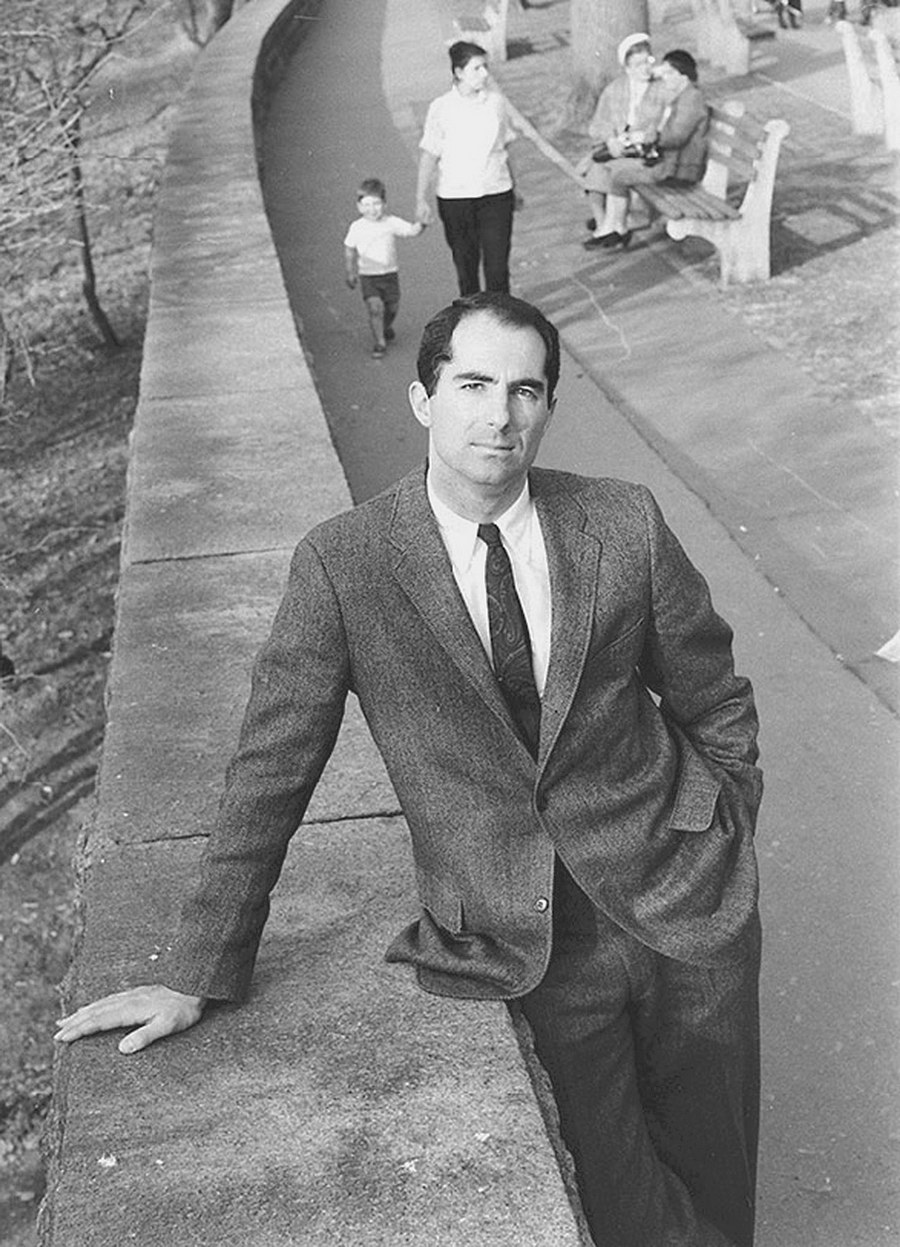

Именно от этой шизоидной опеки, нежной, но слишком уж ограждающей, Рот бежал в 1950 году, перебравшись после непростого первого курса в Рутгерсе в Университет Бакнелла. Рот считал себя посторонним, евреем в гойской Америке, поэтому выбор казался экзотичным, однако, оказавшись там, Рот увидел до тоски степенный кампус, где очаровательный нервный, но внешне уверенный в себе еврейский юноша наверняка чувствовал себя белой вороной. Ранние рассказы Рота — они вполне соответствовали преобладавшей в Бакнелле «этике хороших принципов» — были пресными. То был Хороший Филип, покорный, законопослушный сын. «Я хотел показать, что я сердобольный, — писал он позже, — совершенно безобидный человек». Но он, должно быть, чувствовал, как под благонравной оболочкой скребется мистер Хайд. Сатира ранних сатирических рассказов Рота, опубликованных в студенческом журнале Бакнелла, как и всей его прозы того периода («Я тогда еще норовил пнуть своих родственников»), была едкой. Он начал осваивать свой «талант к комическому разрушению», писал Рот позже, и учился «преобразовывать гнев в литературу».

Из того маленького, замкнутого на самом себе кампуса Рот отправился в Университет Чикаго, где его занимали главным образом две вещи — дружба и литература, те силы, которые поддерживали Рота всю жизнь. Если не брать в расчет ледяные ветры, Чикаго был раем, и Рот провел упоительный год в магистратуре по литературе (он записался и в докторантуру, но довольно скоро понял, что не потянет). Там он открыл для себя Генри Джеймса — усвоил урок мастера «Драматизируйте! Драматизируйте!» и налет аристократической утонченности. Когда Роту было за пятьдесят, его тексты были щедро приправлены словечками в духе Джеймса — «вполне», «видите ли», «с позволения сказать» — кроме разве что «замешкаться». Результат был обворожителен — ньюаркский еврей с манерами оксфордского профессора.

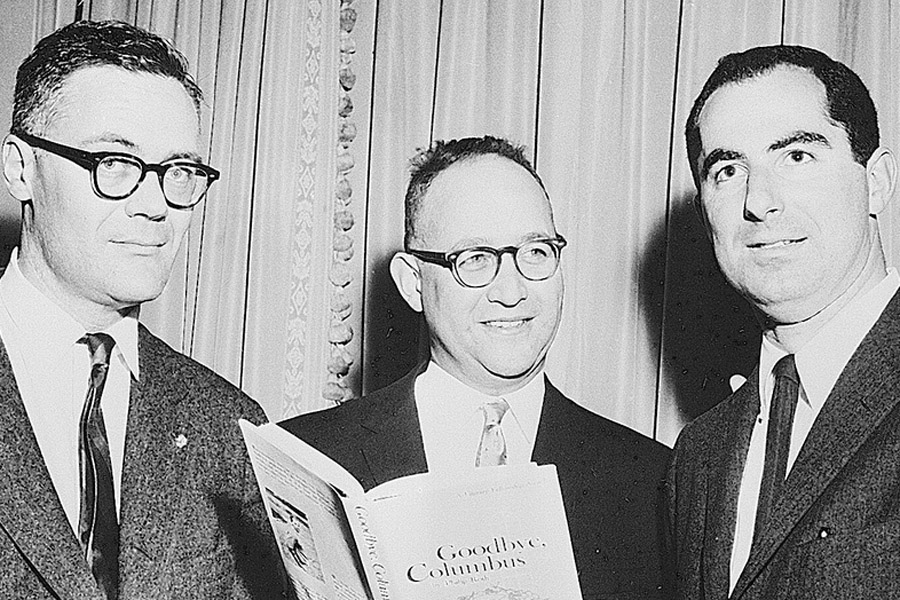

В те годы Рот рьяно старался осуществить свои честолюбивые планы. Познакомившись с редактором «Нью‑Йоркера» Уильямом Шоном, он показал ему «Обращение евреев» и не постеснялся попросить опубликовать рассказ. (Шон отказал, вежливо, но твердо, как у него водилось, предположив, что Рот сочтет себя слишком авангардистским для благопристойного журнала Юстаса Тилли .) Но Роту, испытавшему горечь отказов, удача все‑таки улыбнулась — его рассказы были извлечены из груд отвергнутых рукописей в «Комментари» и «Пэрис ревью». Он одним глазом следил за почтовым ящиком, другим — за календарем. «На следующей неделе мне исполнится двадцать пять, я прибавлю в весе, и я уже чувствую, как покалывает в боку, когда я гонюсь за титулом “чудо‑мальчика”», — сообщил он своему редактору в 1958 году. Спринтерская гонка закончилась в 1959‑м, когда вышел в твердой обложке «Прощай, Коламбус».

Эта публикация была началом второго раунда того, что один критик назвал «некоторые сверхтрепетные евреи против Рота». То, как он изображал евреев — изворотливых, эгоистичных, державшихся только своих, — разозлило многих читателей‑евреев, но критики, чей голос имел вес — Беллоу, Хау, Кейзин, — его благословили. «“Прощай, Коламбус” — первая книга, но ее не назовешь книгой начинающего писателя», — восторгался Беллоу в «Комментари»; Рот был «умен, остроумен и энергичен, и пишет виртуозно». В 26 лет был помазан на писательство; в следующем году — уже в Риме — Рот получил Национальную книжную премию, о замечательной новости ему сообщили телеграммой. К тому времени он выработал фанатичные писательские привычки, которым следовал всю жизнь. Рот работал медленно, но упорно, продвигался вперед вслепую, оставляя по пути к окончательному варианту множество отвергнутых черновиков. С тех пор он свои книги не писал, а накапливал — каплю за каплей прозы, в отличие от фонтанировавшего Апдайка.

«Тех, кого боги хотят погубить, они сначала называют подающими надежды», — написал однажды Сирил Конноли, и некоторое время это вполне можно отнести к Роту, чьи два следующих романа были безупречны, благопристойны, скучны — написаны, чтобы произвести впечатление на призрак Генри Джеймса. К тому моменту Рот уже женился на своей чикагской возлюбленной Маргарет Мартинсон. Блондинка, разведенка с двумя детьми, нееврейка — она словно явилась из кошмарных снов еврейской матери, и есть подозрение, что это во многом объясняло ее притягательность. (Герман Рот воспринял этот союз скрепя сердце, но без колебаний сообщил сыну, что его жена одевается «хуже некуда», и потребовал, чтобы тот купил ей новое пальто и перевез в квартиру поприличнее.) «Еще чуть‑чуть, и я бы сорвался», — писал Рот Золотароффу.

Брак был недолгим, зато Рот почерпнул из него немало материала. Тейлор повторяет «мрачное» описание из «Моей мужской правды», где Рот изображает себя невинной жертвой, которую заманила в супружество психически нездоровая женщина. «Рота загнало в ловушку его великодушие», — соглашается Тейлор. Возможно, но действительность могла быть и куда сложнее. В письмах друзьям Рот описывает семейную жизнь, полную как любви, так и скандалов, со взлетами и падениями, но вовсе не ту катастрофу, которую он изобразил позднее. Тейлор, вновь встав на позицию проницательного наблюдателя, предполагает, что Маргарет могло довести до ручки извечное донжуанство Рота. Одно известно наверняка: все было относительно спокойно до 1963 года, когда разверзся ад и обе стороны обезумели. «Я мог ее убить», — делился Рот с Золотароффом, когда после сокрушительной ссоры он сбежал не только из брака, но и из страны. Маргарет хотела, чтобы его арестовали, «но этот хитроумный еврей смылся за три дня до того, как сообщил об этом, чем спас себе жизнь».

Событие, определившее литературную жизнь Рота, произошло в 1969 году — вышел роман «Жалоба Портного». Сокрушительному взрыву предшествовали несколько мелких — в разных журналах были напечатаны весьма примечательные отрывки. «Еврейский пациент приступает к сеансам психоанализа», отвергнутый «Нью‑Йоркером», вышел в апреле 1967 года в «Эсквайре», еще одна глава, «Дрочилово», появилась не где‑нибудь, а в «Партизан ревью», принеся Роту царское вознаграждение в размере 150 долларов. Книга стала скандальной, еще не успев выйти. «Я понимаю, что с минуты на минуту стану знаменитым», — писал Рот поэту Джозефине Хербст перед публикацией книги. Он и не мог вообразить, насколько.

Роман, шокирующе бесстыдный и безудержно эксцентричный, в мгновение ока стал сенсацией. В нем было что‑то новое для американского читателя, но не для самого Рота, который с университетских времен очаровывал новых друзей, предпринимая безумные эскапады, одновременно выворачивая себя наизнанку перед психотерапевтами. Из этих столь разных материй — тут и острая сатира, и откровенный разговор о сексе — и был соткан Александр Портной, тревожный, невротичный, зажатый, непосредственный «бойчик», разъедаемый внутренними противоречиями. «Хватит быть хорошим еврейским мальчиком, на публику всячески радующим родителей и дрочащим наедине!» — восклицает Портной. Ротова психодрама — хорошие принципы против распущенности — порождает неистовую ярость, объектом которой становятся женщины, родители и — прежде всего — семейный ужин. Рот через Портного развенчивает хорошие принципы с размахом: «Родные вы мои, сделайте мне одолжение — засуньте страдания предков в свои страдающие задницы». Написав такое, хорошим еврейским мальчиком себя уже не назовешь.

«Жалоба Портного» изменила жизнь Рота. На него хлынули потоки читательских писем, запросы журналистов, предложения. О нем шутили в шоу «Сегодня вечером» (Жаклин Сьюзанн: «Филип Рот хороший писатель, но я бы не хотела пожать ему руку»). «Не уверен, что я могу передать… на что это похоже», — писал Рот Золотароффу, завидуя тихой жизни Бернарда Маламуда («Как бы мне повезло!»). Но момент уже был упущен. В 1969 году продали более 400 тыс. экземпляров «Жалобы Портного» — больше, чем «Крестного отца», второго бестселлера года. Рот отпраздновал свой прорыв, сбежав из Нью‑Йорка в «Яддо», дом творчества в Саратога‑Спрингс в штате Нью‑Йорк.

Эти новые обстоятельства — жизнь внезапно изменилась, его репутация создавалась помимо его воли — изменили что‑то в самом Роте; с тех пор в интервью перед нами предстает более сдержанный и недоверчивый Рот. Рот, вспоминавший прежнюю жизнь («до того, как на меня обрушились слава и богатство»), казался измотанным и мрачноватым. Теперь он был знаменитостью, представавшей часто в карикатурном виде. Издатели подавали его как скандального писателя. «Они должны наконец прекратить спекулировать на “Жалобе Портного”… И прекратить немедленно», — писал он английскому издателю 13 лет спустя. Он не хотел быть «автором», непрерывно выкидывающим коленца ради продвижения своих книг. «Писательство — это совсем не то, это жуткое искажение, и меня это окончательно достало, — писал он Клэр Блум, которая долгое время была его спутницей. — Это не мое, никогда моим не было, и точка». К тому времени он оставил Нью‑Йорк и переселился в уединенный сельский дом в Коннектикуте, в свой, как он говорил, собственный «Яддо». С тех пор Рот раскрывал себя в основном в романах, дразня читателя персонажами, напоминавшими Филипа Рота. Литература давала ему прикрытие — возможность правдоподобно утаивать истину. «Я могу предъявлять себя только в чужом обличье, — говорит Цукерман в “Другой жизни”. — Вся моя дерзость проявляется только под маской».

В 1969 году никто не мог предсказать, каким будет путь Рота, однако уже тогда можно было догадаться, что спокойной жизни ему не ждать. Рота всегда отличала неугомонность. Когда ему что‑то надоедало, когда он застаивался, он перебирался на свежие пастбища. Он никогда не застревал на одном месте: «Мне всегда необходимо оторваться от того, что дало мне свободу», — сказал он однажды, выказав бессознательную тягу к неурядицам, доле цурес , которая была ему необходима. И то же время Рот жаждал стабильности и, похоже, метался между этими двумя полюсами. «На какое количество покоя я рассчитан? — вопрошает Цукерман в “Фактах”. — Сколько еще этой напряженной и упорядоченной домовитости, которой я некогда жаждал, могу я вынести?»

Эти две потребности, тянувшие его в противоположных направлениях, гарантировали немало тревог, что обеспечивало великолепный литературный материал. Сумбур шел ему на пользу. Равно как и злость, и презрение. «Писателю нужна доза отравы», — сказал Рот в интервью «Пэрис ревью» в 1984 году. (Тейлору он писал о том же: «Писателю необходимо быть на грани».) Эта отрава может разрушать личность, но для писателя она часто бывает источником вдохновения. «Тебе на самом деле нравится, когда жизнь тебя достает, — говорит Цукерман в “Другой жизни”. — Иначе свои истории не сплести».

После «Жалобы Портного» недостатка в конфликтах не было. Историк Гершом Шолем считал, что «Портной» — опасная книга, «о такой книге молились все антисемиты», написал он в газете «А‑Арец». Удар под дых нанес Ирвинг Хау — еще один «отец», резкий и упрямый. «Портной» — безвкусица, собрание дешевых шуточек, это не настоящая литература. «Что хуже всего для “Жалобы Портного” — это прочитать его дважды», — написал Хау в «Комментари», и этот удар был сокрушительным. Проблема в том, писал Хау, что у самого Рота «плоховато с культурой», поэтому серьезная литература ему не по плечу. Так что у него нет ничего, кроме «эгоцентризма» и «эксцентричности».

Ранила бы критика так больно, если бы в ней не было доли правды? Вероятно, нет. Рот принял это близко к сердцу, однако в печати огрызнулся в ответ, совместив удовольствие от письменной отповеди с наслаждением местью. «Я мелочный, злобный, мстительный, непрощающий еврей, и меня слишком часто оскорбляли другие мелочные, злобные, мстительные и непрощающие евреи», — написал он в «Уроке анатомии», выведя Хау как Милтона Аппеля, нравоучительного, зануду не без злобноватости. («Аппелю головы было мало; он рвал его на части».) Тот раунд остался за Хау, но Рот был силен в контратаках и рвался в бой.

Выстраивалась череда других противников, приходивших на смену норовившим оскопить критикам, коварным бывшим женам и сердитым еврейским вожакам, заполонившим воображение Рота. Теперь его обвиняли как «женоненавистника» — этот ярлык, хотя Рот яростно его отвергал, тем не менее к нему прилип. Он хоть и был далеко не так резок, как Беллоу («Вы, борцы за освобождение женщин! Через десять лет вашему движению нечего будет предъявить кроме обвислых грудей!»). Дара позлить феминисток Роту было не занимать. В его ранних произведениях женские персонажи — в основном враги, а не воплощение всей женской части человечества, однако слишком уж многие из них — просто объекты похоти и вводятся они лишь для того, чтобы доставить наслаждение многочисленным альтер эго Рота. К тому времени, когда «Виллидж войс» опубликовал большую статью, где Рот обвинялся в мизогинии (за компанию с Беллоу, Мейлером и Генри Миллером, под заголовком «Почему эти мужчины ненавидят женщин?»), за Ротом уже намертво закрепилась репутация писателя‑женоненавистника.

Рот превращал это, как превращал почти все, в материал для литературы. «Вы можете объяснить суду, почему вы ненавидите женщин?» — спрашивает феминистка «Филипа» в пародии на суд в «Обмане». Выступая pro se , Филип парирует: «Почему вы, позвольте спросить, воспринимаете описание одной женщины как описание всех женщин?» За публичным поведением — колючим и ершистым — скрывалось гораздо более вдумчивое, неоднозначное отношение к проблеме. Рот в личном плане восхищался многими положениями феминизма. «Женщины делают нашу жизнь легче (давя на нас, как они это умеют), а нас умнее», — писал он Золотароффу в 1972 году, делясь с ним надеждой на то, что женщины будут писать о маскулинности («у женщины лучше точка обзора»). В то же время феминистский дискурс его бесил. Как мог он вынести «столько воинственности, столько агитационной риторики, столько неприкрытой пропаганды», — писал он поэту Хонор Мур. Если женщины так сильны и уверены в себе, к чему им духоподъемные лозунги?

Диапазон связей Рота с женщинами был широк, романтические отношения были еще одной ареной (помимо писательства), где он чувствовал себя совершенно раскрепощенным. Подруги Рота были в основном уравновешенными, великодушными и понимающими — если уж Рот женат на литературе, так тому и быть. Когда эти «кандидатки в жены» уходили, Рот заводил бесчисленные романы, очаровывая будущих возлюбленных пристальным и лестным вниманием. В разговоре он мог быть агрессивен — пристально изучал, расспрашивал. «Он видел все так быстро и так четко, что было бессмысленно пытаться от этого защищаться или возражать, когда игра становилась жесткой», — вспоминала одна из его пассий, Дженет Хобхаус. Попадавшим под прожекторы Рота становилось не по себе: «Он всегда слушал, словно расшифровывал, ощущал, оценивал уязвимость, прикидывал, с какой стороны зайти, как одолеть». Тейлор, который был наслышан о сексуальных подвигах Рота, прославляет его как «пылкого любовника и сексуального анархиста». Впрочем, анархия, похоже, была вполне умеренная — в основном измены, никакой особой экзотики или извращений. Он мало что знал о сексуальных «изысках», сказал он Дженет Малкольм: когда Рот читал о всяких сексуальных вывертах, он «чувствовал себя пареньком из Вичиты или даже из Ньюарка». То, что с 1995 года Рот был одинок — скорее, случайность, чем план. По словам Тейлора, Рот делал предложение множеству подруг, и тем, кем был обворожен, и тем, кого боялся потерять, а когда они ему отказывали, одновременно и огорчался, и испытывал облегчение.

Роту могли нравиться измены — в них были волнение, новизна, удовольствие от того, что им восхищались, не говоря уж об озорстве (Тейлор отмечает, что он «был не прочь наставить рога невнимательным мужьям», а от семейных разборок, причиной многих из которых он наверняка был, уходил, прикрывшись какой‑нибудь умной фразой.)

Но ничто в жизни Рота не занимало такого же места, как творчество. Ничто больше не приносило удовольствия, заработанного тяжким трудом удовлетворения, не давало выхода его непомерной энергии, злости, честолюбию. «Я должен чувствовать себя прикованным к работе», — сказал он Клэр Блум в 1976 году. Писательство означало свободу: «Стыд — не для писателей. Нужно быть бесстыжим», — равно как и убежище от тяжких жизненных перипетий. «Я ючусь в своей студии, где на самом деле мне хотелось бы жить, — писал Рот Апдайку в 1996 году. — Это более или менее все, чего я всегда хотел».

В то же время писательство — трудное, одинокое занятие, полностью выматывающее. В плохие периоды Рот шутил, что бросит писать. Станет врачом. Откроет кулинарию в Коннектикуте, «Корнуолльская говядина», или пойдет работать в винный магазин. «Я подумываю сбежать в Россию», — писал он Апдайку, где ему больше не нужно будет читать рецензии. «Любую работу, только не эту!» — писал он Джеймсу Атласу.

Гимном Рота жизни писателя — ее радостям, горестям, помехам, искушениям — стал его небольшой роман 1979 года, «Призрак писателя», шедевр в духе Генри Джеймса. В нем юный Натан Цукерман, начинающий писатель, посещает своего идола, Э. И. Лоноффа, чтобы посмотреть, как живет мастер. «Чистота. Строгость. Простота. Уединение, — думает Цукерман, решив, что главное — это литература. — Всепоглощающее, высокое, надмирное призвание». Однако Натана терзают критикующие его евреи, те жестоковыйные старейшины, чьего одобрения и прощения он жаждет. Однако вместо этого он получает отповедь: «Можешь ли ты честно сказать, что в твоем рассказе нет ничего такого, от чего возрадовались бы какой‑нибудь Юлиус Штрейхер или Йозеф Геббельс?» — и остается заложником роли нуждающегося в поддержке, ранимого сына.

Что выпало на долю Цукерману, то выпало и на долю Роту. Он стремился «перестать быть литературным сыном», писал Рот Золотароффу и считал, что добился этого. «Каждое утро, когда я прихожу в студию, я пишу крупными буквами на верхней желтой странице блокнота “Кому какое дело?”» Тому, кто пишет «Кому какое дело?», видимо, дело все же есть, и цель, которую поставил себе Рот — наплевав на критику, «окончательно свергнуть мир наших литературных отцов», — оставалась той же, когда он писал «Призрак писателя».

Рот закончил рукопись в Лондоне, где он теперь проводил половину времени, — у него были тогда серьезные отношения с Клэр Блум . Поначалу Лондон его тонизировал, город сотворил с ним волшебство — часы там были переведены на время до «Портного». «Никто ни хера не знает, кто я, — писал он в Штаты своему другу Джоелу Конароу. — Я анонимно плаваю, анонимно ем, анонимно хожу в театр, но втайне знаю, кто я. Чудесно». Короткое время Рота светская жизнь радовала, но чем ближе он узнавал Лондон, тем больше его чары казались скорее недостатками. Разговоры были чопорными. Лондон был скучен и зануден: «Тут только мусор и дождь», — жаловался он Атласу. Хуже всего был благовоспитанный антисемитизм лондонцев высших классов, а этого Рот никогда не мог терпеть. Английские bien‑pensants недолюбливали Израиль; высокомерная неприязнь к евреям чувствовалась повсеместно, даже на людях. Блум в своих воспоминаниях описывает случай, когда Рот, возмутившись поведением одной дамы в ресторане, назвал ее мерзавкой и в гневе ушел.

К концу 1980‑х Рот с Лондоном покончил. «Это точно самое гнусное из цивилизованных мест», — писал он своему издателю Дэвиду Риффу. И он — снова свободный — вернулся в Нью‑Йорк. «Мое возвращение было головокружительным», — писал он Апдайку и клялся, что никогда больше не покинет дом. Верхний Вест‑Сайд был как бальзам на душу. «Евреи со вкусом к жизни. Евреи без стыда», — писал он в «Обмане». «Ноющие евреи, которые сидят у тебя в печенках. Наглые евреи, которые едят, расставив локти на столе. Неуживчивые евреи, исполненные злости и обиды, воинственные и бесцеремонные». Дом, милый дом.

Рот, как и любой писатель, всегда боялся повторяться, писать снова и снова одну и ту же книгу. «Я перебрал почти все стили», — писал он Атласу в 1982 году. Сатирический роман. Джеймсовский роман. Еврейский семейный фарс. Роман о писателях. Рот устал от самоанализа («серьезнейшее предприятие, которое я называю “понять себя”», как выразился один из его персонажей), и в начале 1980‑х что‑то в нем стало меняться. «Другие люди, — думает Цукерман в “Уроке анатомии”. — Кому‑то давно нужно было мне о них рассказать».

И это любопытство, стремление расширить горизонты пронизывает «Другую жизнь» (1986), лучшую книгу Рота того десятилетия. В некотором смысле это был классический Рот: много разговоров («эрос в чистейшей форме <…> эти бесконечные задушевные разговоры ни о чем») и острой сатиры. Ранняя тема двойственности, разделенной личности сужается: теперь проблема в пустоте. «Я — театр и ничего больше», — говорит Цукерман, заявляя: «…у меня, например, нет личности». Постмодернистские приемы — персонажи умирают, возвращаются к жизни, участвуют в различных приключениях — привлекли немало внимания, но главным сюрпризом стала новая обширная тема: Израиль.

В 1960‑х, приехав на конференцию в Иерусалим, Рот был очарован Израилем, а в 1984‑м открыл его заново. «Израиль — место, где вдоволь пищи твоему любопытству», — писал он Золотароффу в редкий миг затишья. Рот, жадный до новых впечатлений, путешествовал повсюду, беседовал со всеми — от писателей и сотрудников неправительственных организаций до рядовых израильтян. Рот полюбил не Израиль из распространенного мифа — дерзкую молодую нацию с непобедимой армией, а Израиль настоящий, бурлящий, вздорный, сомневающийся в себе. «Я всего два дня как вернулся, но мне уже хочется снова туда окунуться, — писал он Золотароффу. — Каждый раз продвигаешься дальше, видишь больше и больше поражаешься».

Впечатления Рота вместила «Другая жизнь», это была его попытка ухватить «всю турбулентность души современного еврея» в романе другого рода. Вместо нервного и затравленного рассказчика перед нами любопытствующий, слушатель, а не говорун. В разноголосии романа есть и леваки, а есть и гордые и истовые сионисты. В Израиле еврей «может жить жизнью, свободной от еврейского лакейства, почтительности, дипломатичности, опасливости, отстранения, жалости к себе, насмешек над собой, недоверия к себе, депрессивности, шутовства». Как и его создатель, Цукерман подпитывается энергией от места, где «споры бесконечны» и «все искажено негодованием и яростью». Израиль оказался страной как раз по душе Роту.

Восхищение Рота выплеснулось и во второй роман. «Операция “Шейлок”», книга, вышедшая в 1993 году, касается опасных тем и неотступно обсуждает их на 399 страницах: мощь евреев, злоба арабов и неразрешимый ближневосточный конфликт. «Истребление еврейского народа мусульман сна не лишит, они разве что не поспят ночь, от души празднуя это событие», — заявляет один израильтянин. «Причина девяти десятых их несчастий в идиотизме их собственных лидеров», — говорит другой. Картина получается сложная, многогранная, что‑нибудь в ней непременно заденет или возмутит любого. Настоящая еврейская столица, где она: в Израиле или в Нью‑Йорке? «У прилавка в гастрономе “Забар”, где торгуют кнышами, еврейского духа больше, чем во всем кнессете!» — заявляет один персонаж.

В этом многоголосом романе странным образом отсутствовал один голос — голос Рота. Это было сделано умышленно: Рот тщательно скрывал собственные политические взгляды. С одной стороны, он считал, что Израиль поднял дух американских евреев. У евреев нет будущего в Европе, полагал он, поэтому Израиль совершенно необходим. С другой — его поражала и беспокоила активность поселенцев, раздражал религиозный пыл, которого он не мог разделять. В «Другой жизни» воинствующий каханизм назван «логическим шагом после Бегина», и Рот тоже так считал. «Попытка Бегина просрать установление государства в 1945 году на самом деле может сравниться только с тем, что он едва не разрушил его из‑за Ливана», — писал Рот Дэвиду Риффу. Вернувшись домой в 1988 году, Рот разругался с придерживавшимся правых взглядов отцом — спор шел о том, была ли интифада жестоким антисемитским погромом. Рот отстаивал свою точку зрения повсеместно, за что получил дружеский упрек от Синтии Озик: она посчитала его наивным. «Ваш отец прав, — увещевала она его, вернувшись к этой теме два года спустя. — Сейчас он еще более прав, чем тогда; почитайте хотя бы листовки ХАМАСа».

Рот возлагал большие надежды на «Операцию “Шейлок”», но они быстро рухнули — рецензии были противоречивые. «Его герои словно сидят на амфетаминах — не спят сутками и разговаривают до кровавых мозолей на языке», — сетовал Джон Апдайк в «Нью‑Йоркере». Он был не единственным критиком, потянувшимся за аспирином. «Быстро устаешь от прозы, в которой то стенают, то разглагольствуют, от такого и сердце может остановиться», — язвил Джеймс Вуд в «Нью репаблик». Извечный упрек, в основном от критиков‑неевреев: романы Рота — болтовня, от которой раскалывается голова. Если это и было так, то в этом таился умысел. «Говорите‑говорите‑говорите‑говорите‑говорите‑говорите», — вот слова одного из персонажей «Операции “Шейлок”».

Рота критические замечания, особенно от Апдайка, ранили; следующие несколько месяцев он пребывал в весьма мрачном настроении. Рот знал о депрессии не понаслышке, он страдал от депрессии — и серьезно — в 1974 и 1987 годах. «По утрам я буквально выползал из кровати на четвереньках», — писал он Атласу, рассказывая, как при помощи антидепрессантов постепенно приходил в себя. Второй случай — органическая депрессия, усугубленная снотворным «гальцион», — был значительно хуже. «За последние несколько месяцев я испортил все, в том числе собственную жизнь», — писал он Дженет Малкольм в самый острый период.

Последняя серьезная депрессия Рота подробно описана в беспощадных воспоминаниях Клэр Блум «Покидая кукольный дом»; их злая и мучительная переписка — удивительное свидетельство о том, как рушился их брак. Промучившись несколько недель, Рот оказался к психиатрической больнице Силвер‑Хилл. Блум пыталась ему помочь, но он отверг все ее попытки; на сессиях с психоаналитиком он изливал душу, рассказывая о 17 годах конфликтов, о ее серьезных и не очень проступках, и готовился к бракоразводному процессу.

«Чтобы с чем‑то расстаться, сначала надо это возненавидеть», — написал когда‑то Рот, и действительно, Роту прежде чем расстаться с Блум, надо было ее демонизировать. (Блум, далеко не дура, поняла, что происходит: «Филип, не делай из меня злодейку. Ты превращаешь меня в Мэгги» — речь о первой жене Рота.) Рот безусловно страдал, но, похоже, и срежиссировал свой уход: доводил Блум до исступления (а потом обвинял ее в безумии) и вынуждал ее уйти (а потом обвинял в равнодушии). В письмах друзьям Рот неоднократно утверждал, что она его предала и бросила, но в письмах Блум проглядывает другая история — история жены, которая постоянно, отчаянно пыталась спасти мужа, а он ее отталкивал и отвергал.

Когда страсти улеглись, Рот — снова свободный — жил в свое удовольствие в Нью‑Йорке. «Главное достижение: мы с Клэр живем порознь», — писал он Золотароффу. Это печально, добавлял он, «но мне совершенно необходимо».

Освободившись, Рот удалился в Корнуолл и приступил к одному из самых великих демаршей в американской литературе. «Я пишу свою злобную книжку гораздо быстрее, чем предполагал. Обожаю проказничать», — признавался он Дженет Малкольм. Эта оскорбительная книга стала классикой — «Театр Шаббата», грязный, скабрезный роман в духе Селина. Бывший кукольник Микки Шаббат неопрятен, необуздан, цветисто похабен, бесстыж. Представ перед судом за непристойное поведение, он глумливо заявляет: «Да, я веду себя непристойно». В «Театре Шаббата» Рот лезет по уши в отбросы и тащит за собой читателя. «Конечно, бездумное ощущение, что ты просто жив, не делает существование менее отвратительным», — заявляет Шаббат. Рот наслаждался успехом книги, упивался положительными рецензиями и Национальной книжной премией.

Устроив эту бучу, Рот резко сменил курс, опубликовав «Американскую пастораль», историю об обычном благопристойном и респектабельном человеке, шведе Лейвоу, абсолютная порядочность которого оказывается его ахиллесовой пятой. Здесь темой Рота была история с большой буквы: радикалы 1960‑х, воплощенные в экстремистке с внешностью ведущей прогноз погоды. «Как она может “ненавидеть” эту страну, когда она ее не понимает?» — изумляется ее отец. Автор, похоже, с ним согласен: радикалы не отважные, они просто злы на своих родителей. В ответ несколько исследователей творчества Рота возмутились тем, что Рот стал консерватором. И так оно и есть — Рот всегда был в чем‑то консервативен, если не по политическим воззрениям, то по характеру: презирал контркультуру и радикализм напоказ. «Американскую пастораль» с энтузиазмом встретили не только консерваторы, но и почти все, и роман получил Пулитцеровскую премию.

Один за другим последовали еще два романа. В «Людском клейме» — в нем действие происходит во время импичмента Клинтона — Рот дал волю своему отвращению к политкорректности, а «Мой муж — коммунист» вновь оскорбил консерваторов, зато Рот отомстил бывшей жене. В первой книге мы встречаемся с Коулменом Силком, персонажем, прототипом которого, хотя Рот это и опровергал, был до определенной степени Анатоль Бруайяр, чернокожий литературный критик, который выдавал себя за белого. Рота обворожили «обольстительное шарлатанство» Бруайяра и его «талант <…> к хитроумным проказам», писал он Апдайку, и он наделил теми же качествами профессора‑античника Силка. Его судьба сложилась трагически: после того, как он много лет выдавал себя за белого, его увольняют за расистское замечание. Поверженный, он вскоре падает еще ниже — оказывается в аду, его осуждают и преследуют. Подобное унижение ожидает и Айру Рингольда в романе «Мой муж — коммунист», когда его пустышка‑жена, английская актриса, изобличает его и одним жестоким ударом рушит его карьеру и репутацию.

Несмотря на бурлящую энергию этих романов и драматических перекличек с историей, их лейтмотивом было смирение. «Человеческая жизнь, она такая, мука, которую каждый должен вытерпеть», — вздыхает Шаббат, а Цукерман отчаивается — он не верит в то, что людей можно исправить: «Жизнь их может только испортить, делать хуже, хуже и хуже…» Юношеские иллюзии рушатся одна за другой. В то время как Портной жаждет свободы, те, кто старше и опытнее, умерили пыл и понимают, в какие рамки зажаты мы жизнью. Всё против нас: прошлое, которое не прошло, полное опасностей настоящее, где живут наши враги, наши хрупкие, слабеющие тела, вечно либо предающие нас, либо готовые предать, жестокий и безразличный космос. Мы «обречены вести глупую жизнь, — говорит Шаббат, размышляя о нашей дури и сумасбродстве, — потому что другой она быть и не может».

Эти притчи о страданиях обозначили новую территорию для Рота, который уединился в сельской глуши, в Коннектикуте. «Людское клеймо» читается как мольба о сострадании, почти детская в своей истовости. Почему люди не могут быть добрее? Почему мы вечно позорим и уничтожаем друг друга? Каждая книга словно говорила об эмоциональном состоянии Рота в тот момент. «Почему у тебя не болит душа за мир? — спрашивает один персонаж Цукермана в романе “Мой муж — коммунист”. — Тебе не представить, сколько страдания может вмещать такая вот титанически непокорная личность, бросившая вызов целому миру и на протяжении всей жизни борющаяся со своей собственной натурой».

Последние годы Рота, а они были непростыми, Тейлор отразил хорошо — он познакомился с Ротом в середине 1990‑х и стойко поддерживал его, когда у Рота случались проблемы со здоровьем или одолевали личные драмы. Пишет Тейлор порой сумбурно, но иногда с поразительной прямотой. «Он в полном смысле занимал половину моей жизни. Больше такого друга у меня не будет», — признается он. Есть скромное очарование в этих воспоминаниях, особенно в главах о периоде после 2000 года, когда утрат стало еще больше. Поколение Рота редело, в списке ушедших друзей были Уильям Стайрон, Тед Золотарофф и несколько соучеников по Бакнеллу. В 2005 году умер Сол Беллоу — тяжелый удар для Рота, мучительно перенесшего похороны. С Апдайком Рот перестал общаться в 1999‑м, однако вовсе не радовался тому, что пережил своего великого современника, скончавшегося в 2009 году.

Огненосный Рот — кипучий, страстный, громогласный, мечущий громы и молнии — куда‑то подевался после «Людского клейма», передав свое перо унылому, размышляющему о смерти Роту, чей заключительный квартет из четырех недлинных романов («Обычный человек», «Немезида», «Возмущение», «Унижение») посвящен прямолинейным сведениям счетов со смертью. «Старость — это не борьба за выживание, старость — это бойня», — писал Рот в «Обычном человеке» в той лапидарной манере, которую он в последние годы мастерски освоил. Понимая, что силы иссякают, в 2011 году Рот объявил, что уходит на покой. «Битва окончена», — написал он на стикере, который приклеил на компьютер.

Но видимость была, как всегда, обманчива. Тейлор подтверждает, что Рот не только продолжал писать, «уйдя на покой», но писал яростно и страстно. «Он продолжал вести тяжбу с прошлым», — пишет Тейлор и раскрывает тайну: Рот написал несколько пространных статей о своих старых врагах. Один из этих проектов, которому — мудрое решение — было решено не давать хода, назывался «Заметки для моего биографа», в нем пункт за пунктом опровергались воспоминания Клэр Блум («их публикацию Филип считал одной из тяжелейших катастроф в своей жизни и полагал, что из‑за них он не получил Нобелевскую премию»). Были еще «Записки о зачинщике скандалов» — в них он намеревался покарать Росса Миллера, своего нерадивого биографа, чей провал Рот объяснял злонамеренной небрежностью.

«Его тяга к мести была ненасытна, — пишет Тейлор. — Филип должен был с каждым свести счеты». В этом отношении Рот остался самим собой, впрочем, и в глубинном смысле тоже. Его маниакальная страсть к приватности никогда не утихала. Рот «тщательно скрывал все о своих душевных расстройствах», пишет Тейлор и предполагает, что груз стыда давил на Рота долгие десятилетия. Это не то чтобы непереносимо («Стыд — это то, что всегда определяло творчество этого парня» — «Другая жизнь»), но признаваться в этом все равно слишком тягостно. Портной боялся заголовков, «раскрывающих мои грязные секреты шокированному и осуждающему миру». Рот боялся, что станут известны его физические слабости и эмоциональная нестабильность. Именно так и поступает Тейлор: в заключительных главах он откровенен и не сдерживает себя.

Сняв с Рота некоторые из масок, Тейлор и расширяет, и усложняет наши представления о нем, однако эти воспоминания о серьезной и глубокой дружбе странным образом оказались поверхностными. Пообещав представить Рота без купюр, Тейлор в конце сам себя опровергает: «Эта книга, разумеется, не полный портрет». Тейлор добросердечен и тактичен — это отличные качества для друга, но не для мемуариста. Он расплывчато пишет о том, как его «мучили нравственные соображения», но не описывает эти мучения подробно. (Рот ненавидел обобщения, Тейлор их обожает.) Паранойя Рота рассматривается как некая чудинка, а не как основная черта, и его разнообразные «я» нередко упрощаются или игнорируются. Слишком часто Рот изображается как цельная натура, хотя на самом деле он почти всегда был «множественен», он был сгустком противоположных импульсов и желаний.

Когда Тейлор не выдает тайны Рота, он восторженно изливает на него потоки восхищения. «Ежедневно общаться с человеком такого таланта было благословением», — пишет он и нарекает Рота «лучшим американским писателем своего поколения, наиболее вероятным кандидатом на бессмертие». Об этом судить потомкам, впрочем, будет обидно, если преподнесенные Ротом горчайшие пилюли будущие поколения будут глотать как теплый бульончик. Лайонел Триллинг говорил, что литература должна быть как гаубица, Кафка называл ее топором, «раскалывающим замерзшее море внутри нас». Рот, безусловно, тоже считал литературу мощной, даже воинственной силой. В 1982 году он написал Золотароффу, благодаря за лестные отзывы об «Уроке анатомии»: «Если ты считаешь, что я как Коуфакс в тот день, когда, как мы видели, он трижды вывел Мэнтла из игры, мне этого вполне достаточно». И в ответ на письмо Золотароффа: «Именно такой мощи я и добивался, дружок, и хитроумия, и отстраненной злобы. Я хотел, чтобы книга получилась напористой. И это было примерно как кидать мяч, когда отбивает Мэнтл: круто. Браво мне».

Оригинальная публикация: Not a Nice Boy

Архив Филипа Рота

Forward: Как Филип Рот сделался политическим пророком