«Места эти освобождены месяц тому назад, и все здесь надрывает сердце…»

ИФЛИ: всего четыре буквы, но их значение сложно переоценить. В 1930‑х годах не было другого такого же важного для истории культуры, искусства и литературы учебного заведения, как ИФЛИ. Созданный на базе гуманитарных факультетов МГУ в 1931 году, он сыграл ту же роль, что и Царскосельский лицей в XIX веке: стал заведением, выпустившим плеяду известных выпускников. Правда, судьба выпускников ИФЛИ оказалась не в пример тяжелее судьбы лицеистов: многие в 1941 году ушли на фронт и не вернулись.

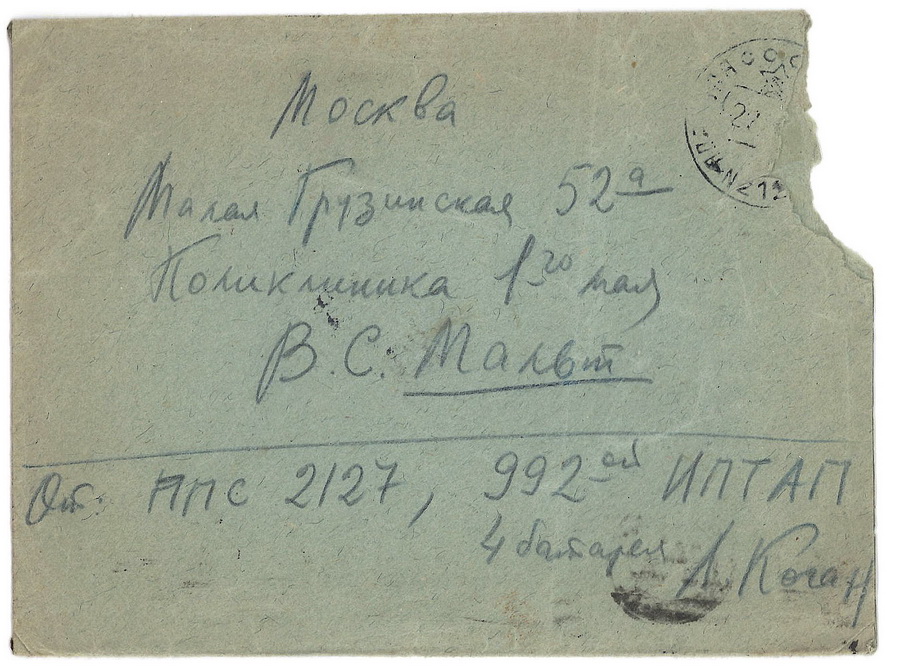

В войне участвовали и два героя переписки, часть которой представляется вниманию читателей: Леонид Александрович Коган и Виктория Сергеевна Мальт. Объединяло их обучение в ИФЛИ: Леонид Коган в 1937 году окончил аспирантуру ИФЛИ; Виктория Мальт училась там же и была подругой группы московских поэтов‑ифлийцев: Павла Когана, Давида Самойлова и Бориса Слуцкого. Последний упоминал ее в своих воспоминаниях как «знакомую редактрису», которая бывала в доме Павла Когана.

Судьбы участников переписки сложились по‑разному. Виктория Мальт после войны работала редактором отдела детского вещания Радиокомитета, была автором детских книг. Когда Леонид Коган служил в политотделе 1‑й ударной армии, она трудилась медсестрой в госпитале рядом с Белорусским вокзалом. Леонид Коган прошел всю войну, выжил и связал свою дальнейшую жизнь с философией. Он преподавал историю философии в Военной академии им. М. В. Фрунзе (1946–1956), был сотрудником Института философии РАН (1956–2013).

Первое письмо из публикуемых фиксирует момент формирования Л. А. Когана как философа: он упоминает тему, с которой связал всю свою последующую жизнь: русская философия и проблема вольнодумства. Из письма явствует, что замысел его докторской диссертации «Из истории русского народного свободомыслия 1‑й половины XIX века (философские и социологические идеи)» (1964) появился в окопах Второй мировой. Здесь он впервые подолгу размышлял о проблемах духовного сопротивления в России, которое помогло, по его мысли, выстоять и победить в войне. Темы, о которых он размышляет в годы войны, не случайны. Интерес к русской философии, попытки уйти от догматического контроля были характерны для духа ИФЛИ. И именно это сформировало Леонида Когана как специалиста по истории философии.

Публикуемые письма — памятник братству ифлийцев: на их страницах упоминаются общие друзья и знакомые Леонида Когана и Виктории Мальт, члены кружка поэтов, которых объединила звонкая аббревиатура ИФЛИ.

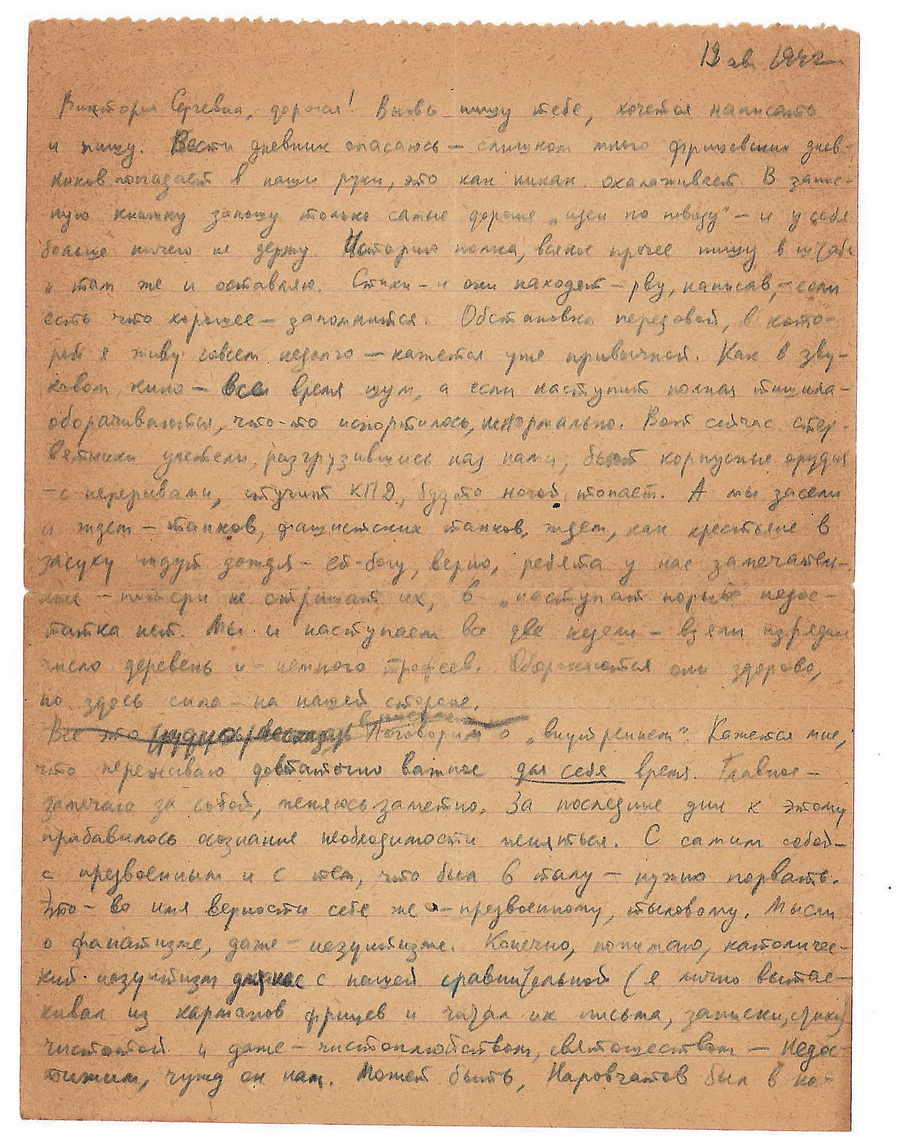

19 авг[уста] 1942 г[ода]

Виктория Сергеевна, дорогая! Вновь пишу тебе, хочется написать и пишу. Вести дневник опасаюсь — слишком много фрицевских дневников попадает в наши руки, это как‑никак охолаживает. В записную книжку запишу только самые дорогие «идеи по поводу» — и у себя больше ничего не держу. Историю полка, всякое прочее пишу в штабе и там же и оставляю. Стихи — и они находят — рву, написав, — если есть что хорошее — запомнится. Обстановка передовой, в которой я живу совсем недолго, — кажется уже привычней. Как в звуковом кино — все время шум, а если наступит полная тишина — оборачиваются, что‑то испортилось, ненормально. Вот сейчас стервятники улетели, разгрузившись над нами; бьют корпусные орудия — с перерывами, стучит КПД, будто ногой топает. А мы засели и ждем — танков, фашистских танков, ждем, как крестьяне в засуху ждут дождя — ей‑богу, верно, ребята у нас замечательные — потери не страшат их, в «наступат[ельном] порыве» недостатка нет. Мы и наступаем все две недели — взяли изрядное число деревень и — немного трофеев. Обороняются они здорово, но здесь сила — на нашей стороне.

Поговорим о «внутреннем». Кажется мне, что переживаю достаточно важное для себя время. Главное — замечаю за собой, меняюсь заметно. За последние дни к этому прибавилось осознание необходимости меняться. С самим собой — с предвоенным и с тем, что был в тылу, — нужно порвать. Это — во имя верности себе же — предвоенному, тыловому. Мысли о фанатизме, даже — иезуитизме. Конечно, понимаю, католический иезуитизм для нас с нашей сравнительной (я лично вытаскивал из карманов фрицев и читал их письма, записки, стихи) чистотой и даже — чистоплюйством, святошеством — недостижим, чужд он нам. Может быть, Наровчатов был в какой‑то мере прав, когда называл меня «самым русским». Он‑то хотел польстить, но тут был элементик правды. Они — куда дряхлее нас, изломанней, слюнявей. Мы рядом с ними — ласковые и грубовато‑ласковые дети. А они — сентиментальные палачи, благовоспитанные, на все способные насильники, играющие в добрых семьянинов, послушных родителей и т. п. (Неважно, что я не обдумал таких обобщающих формулировок, но то, что пишу — верно, так ощущаю их.) И надо нам меняться, надо взрослеть всерьез. Я думаю о русском фанатизме, об Аввакумовском — до самосжигания по‑русски. Кажется, к подобному придет, надо идти. И думаю о революц[ионной] каторге, о голодовках, объявлявшихся в казематах, — из этого духа тоже нужно черпать, если искать источники. «Вихри враждебные веют над нами». Практически это приводит к повторяемому свыше года (и не до всех дошедшему, ибо беспечность — главный наш враг, дух праздничной, легкой жизни въелся в нас, беспечность — всюду — неистребимая — и сейчас) ленинскому лозунгу «победа или смерть». Здесь он ощущается в своем арифметически простом виде. Идешь в бой — смерти не бойся, по‑ленински делаешь. И верь мне — совсем другим человеком себя чувствуешь. Я перед сотнями бойцов говорил эти слова и сложно их сам воспринимал, а теперь они и не слова, а — определенные движения: не лечь, а идти, не послать подальше, а идти, самому идти, первым идти. Я теперь делаю, а слова так оголились, что на латынь перевожу их для разряжающей улыбки: Victoria aut morus . Бойцов научил этим словам. И они уже говорят не «грудь в крестах», — но Aut Caesar, aut nihil . Такая забава.

Здесь уже многие — порастрепав нервы — горячатся, получая письма: все пишут, мол, о встрече, все говорят о «после войны», а — это нескоро, во‑первых, и 9/10 встреч этих не состоится. Что ж, оно верно. И может быть, что во всех этих приписках о «после войны» есть страусиное желание спрятаться от правды, что эти приписки и есть «отрыжка» духа праздничной, легкой жизни, слишком легкой — порхательно‑ифлянской (конечно, ИФЛИ был сложнее, не только этой легкостью мотыльковой жизни памятен, и даже не столько ею, сколько многим иным — и к ифлийским годам у меня благодарное чувство, почти святое для меня). Единственно, против чего я возражаю, — это против такого противопоставления довоенного теперешнему. Между ними, наоборот, связь. О прошлом не жалею, не раскаиваюсь, что убегал с уроков военного дела (Покровского помнишь? — я вспомнил и чувствую — расплываюсь в улыбке). Но во имя прошлого сейчас надо быть иными и не держаться за соломинки воспоминаний, а хранить память в себе, самим же глядеть суровому сегодня в глаза. Вроде этого — понимаешь? И не размагничивать себя надеждами на быстрое возвращение к былому — нет. К нему и вообще возврата нет, да и скучно было бы… Ведь верно?

В ифлийское время нам казалось — мы быстро, как пушкинский царевич в бочке, растем, и мы (особенно Наровчатов) оглядывались друг на друга: не отстает ли кто‑нибудь? (Обвиняли то Лащенку , то Рабиновича , то других.) Сейчас надо расти еще быстрее — и не для того, чтобы стать великанами — чтобы не очутиться в карликах. Надо расти. И тут — не сантиментов и воспоминаний ради — хочется, чтобы твои друзья, те, кого любил, те, кому верил, дорогие твои — оказались на высоте, чтоб из них никто не подгадил, грубо выражаясь. Воркунова на этот счет меня изрядно огорчила — когда я был у нас в Москве: и рассказами о других, и — говоря правду — своей персоной. Ты своим письмом — наоборот. Ты пишешь о Слуцком , Луконине , Ленке , Пашке — ими всеми, кажется, гордиться можно. В твоих сообщениях о себе — тоже много понятного и хорошего. «Кое‑что» кажется нелепым в своей биографии? О, это чувство я за год испытывал не однажды. И сейчас, кажется, не вполне на своем месте. Лучше б делать то, что более привычно — в смысле навыков работы и т. д. Но это неважно, в конце концов. Кем бы мы ни были — «строчечная суть» наша не меняется. Всегда останемся — люди и — эпики, лирики и пр., как там делил Кауфман .

Я расписался, Вика — прости. Видишь — остановился, когда уж бумага кончилась. Если ты дочитала до этого места — прости. И если разозлилась — то сообщи об этом мне. Вот только о чем прошу. Пиши, милая, очень тебя прошу. Не объясняю, почему — понимаешь сама. Будь здорова, Victoria. Пиши, твой Л. Коган.

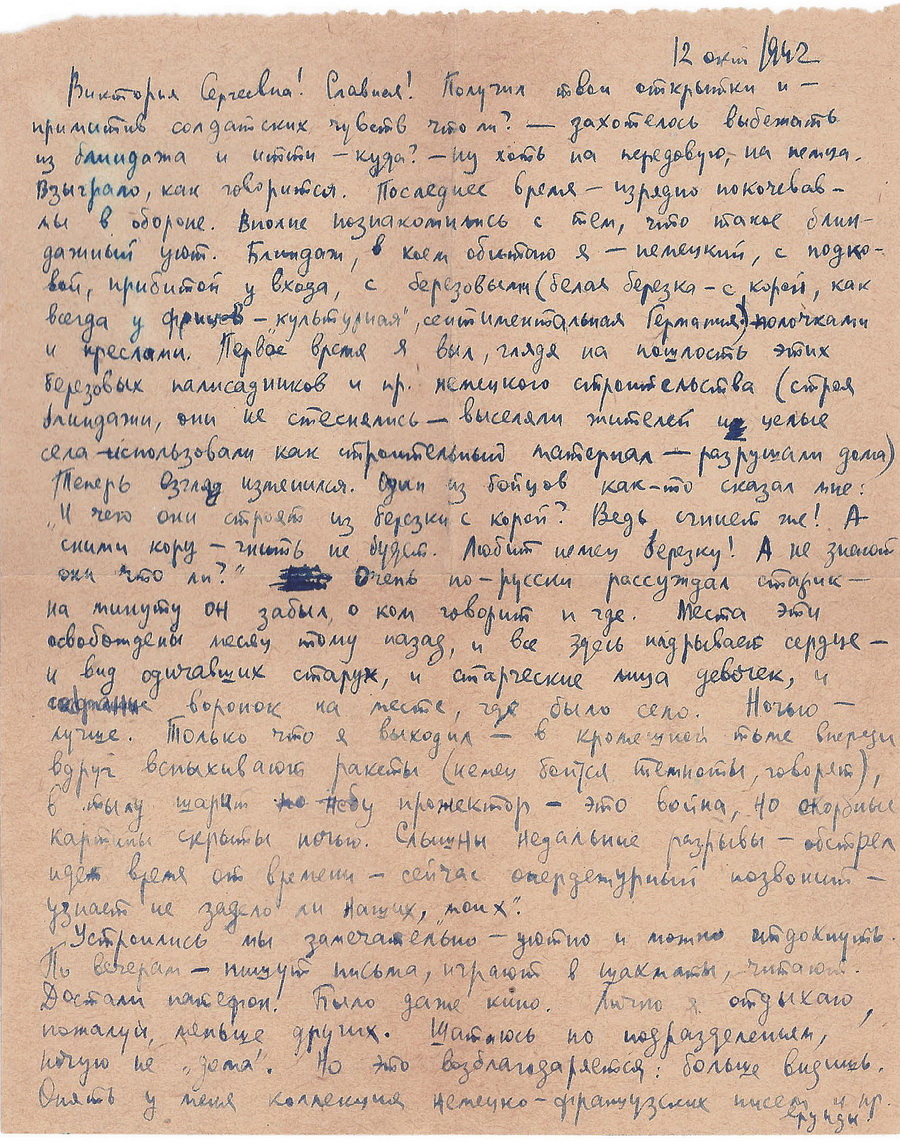

12 октября 1942 [года]

Виктория Сергеевна! Славная! Получил твои открытки и — примитив солдатских чувств что ли? — захотелось выбежать из блиндажа и идти — куда? — ну хоть на передовую, на немца. Взыграло, как говорится. Последнее время — изрядно покочевав — мы в обороне. Вполне познакомились с тем, что такое блиндажный уют. Блиндаж, в коем обитаю я, — немецкий, с подковой, прибитой у входа, с березовыми (белая березка — с корой, как всегда у фрицев — «культурная», сентиментальная Германия) полочками и креслами. Первое время я выл, глядя на пошлость этих березовых палисадников и пр[очего] немецкого строительства (строя блиндажи, они не стеснялись — выселяли жителей, и целые села — использовали как строительный материал — разрушали дома).

Теперь взгляд изменился. Один из бойцов как‑то сказал мне: «И чего они строят из березки с корой? Ведь сгниет же! А сними кору — гнить не будет. Любит немец березку! А не знают они, что ли?» Очень по‑русски рассуждал старик — на минуту он забыл, о ком говорит и где. Места эти освобождены месяц тому назад, и все здесь надрывает сердце — и вид одичавших старух, и старческие лица девочек, и собрание воронок на месте, где было село. Ночью — лучше. Только что я выходил — в кромешной тьме впереди вдруг вспыхивают ракеты (немец боится темноты, говорят), в тылу шарит по небу прожектор — это война, но скорбные картины скрыты ночью. Слышны недальние разрывы — обстрел идет время от времени — сейчас опердежурный позвонит — узнает, не задело ли наших, «моих».

Фрагмент письма Леонида Александровича Когана к Виктории Сергеевне Мальт от 12 октября 1942 года. Архив Еврейского музея и центра толерантности

Устроились мы замечательно — уютно и можно отдохнуть. По вечерам — пишут письма, играют в шахматы, читают. Достали патефон. Было даже кино. Лично я отдыхаю, пожалуй, меньше других. Шатаюсь по подразделениям, ночую не «дома». Но это возблагодаряется: больше видишь. Опять у меня коллекция немецко‑французских писем и пр[очей] ерунды.

Работаю я, как уже писал тебе, отсекром бюро ВЛКСМ полка, — хорошая должность! Между прочим, мне всегда казалось — я не уйду от своей фамилии — ведь есть шаблон: «комиссар товарищ Коган». Всем ходом событий меня влекло на должность военкома — ныне они упразднены. Мое положение — в отличие от других политработников полка — не изменилось. Величают меня в полку «комсомольским богом», с легкой руки одного гвардии майора, заявившего — «нет бога ни на небесах, ни на земле — только под землей, и тот — комсомольский». Ты просишь написать о ребятах моих — надо бы. Замечательные ребята.

И хоть с этого гвардии майора начинай. Вот сейчас уже поздно, а ему не спится: он шагает по блиндажу (возможно растрогался — он получил тоже письма и — рисунки своей дочурки, — дочь артиллериста нарисовала пушки и приписала — «папочка, бей немцев»). Вот он сел и запел (поет он презабавно):

Я на бочке сижу

Ножки свесила

Я не знаю как кому

А мне — весело.

И усмехается. Самое замечательное в нем — понятливость, все‑все понимает, курносый сукин сын! Я подглядывал только что за ним, а он за мной. Теперь я пропал. Писать он мне больше не даст. Беру у него отсрочку на минуту — кажется, и даже уже ясно, что так: придется не тебе рассказывать о нем, а ему о тебе. Что я ему скажу о тебе — как ты думаешь?

Но кажется, от способности к таким разговорам этот здоровяк, герой, гвардеец, орденоносец — иногда кричит по ночам со сна и — «вечно веселый» — он иногда — бывает — грустит, и лицо его — очень русское, курносое, с хитрыми глазенками — становится странно неподвижным, обнажая свою некрасивость.

Прости, Виктория — он не дает писать. Напишу тебе на днях еще. Тем паче — может быть, будет письмо. Ты обещала. Будь здорова, дорогая. Не торопись, не нервничай. Боюсь я сказать, но — побудь в Москве.

Подпись».

«Я говорил от имени России». Встречи с Борисом Слуцким

Елена Ржевская, военный переводчик