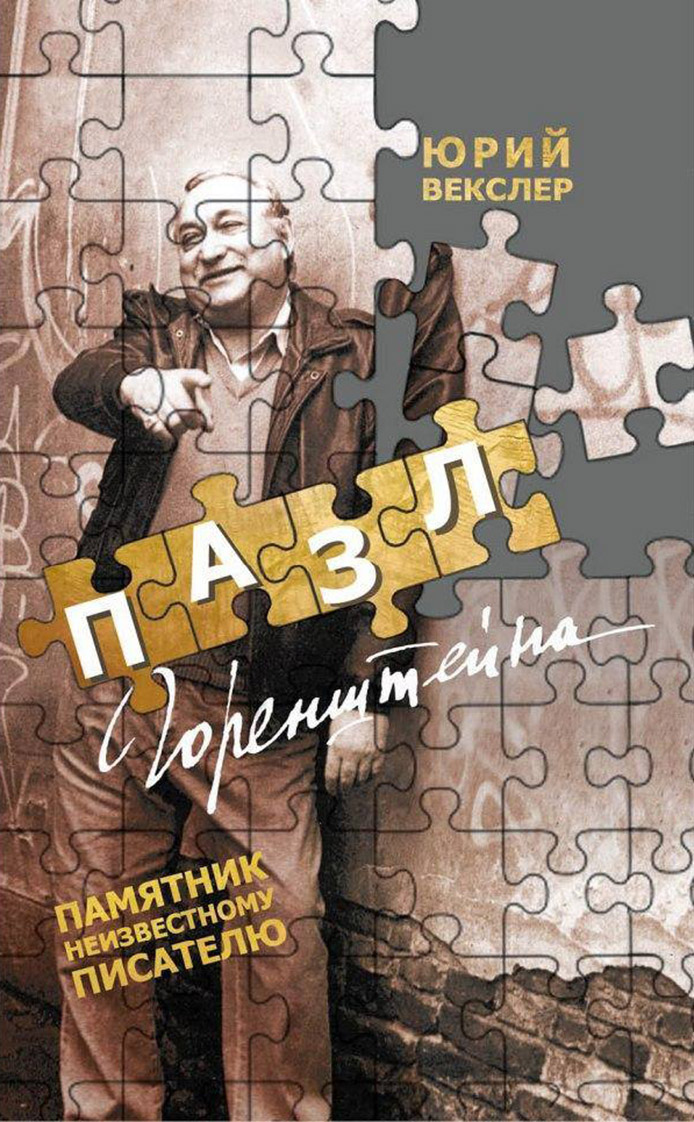

Предлагаем вниманию читателей фрагменты только что вышедшей в издательстве «Захаров» книги Юрия Векслера «Пазл Горенштейна».

…из воспоминаний Горенштейна:

В 1964 году, при первой моей публикации рассказа «Дом с башенкой» в журнале «Юность» мне дали заполнить анкету автора. Там был, естественно, пункт «фамилия, имя, отчество» и другой пункт — «псевдоним». Я знал, где нахожусь. Энтузиазм Маяковского «в мире жить без России, без Латвии единым человечьим общежитьем» давно разбился о быт. Я посидел минут пять и сделал в пункте «псевдоним» прочерк. «Что же вы?» — сказала мне сотрудница с улыбкой, «полушутя». Мне кажется, в тот момент, то есть в те пять минут раздумий, я окончательно выбрал свой путь и даже тему моих будущих книг.

Интересно, что Горенштейн написал тему, в единственном числе. Что же это за тема?

Рискну предположить, что ее можно сформулировать примерно так: «Мир (частный случай — Россия) и евреи как Б‑жье испытание человечества». Если принять это за гипотезу, то к ней все же следует относиться только как к указанию на «магический кристалл» Горенштейна, на его творческий метод. Не надо забывать, что и в литературе, как и в театре, действует магическое «если бы» в качестве главного творческого допущения. Вот и у Горенштейна это — допущение. Не более — но и не менее.

Хочу сразу заметить, что тема эта не была единственной в творчестве Горенштейна, но, несомненно, была одной из важных.

На протяжении трудного, не защищенного псевдонимом писательского пути, избранная Горенштейном тема прорастала в его творчестве постепенно и была поначалу, например в «Зиме 53‑го года», почти незаметна. В этой замечательной повести есть только отголоски неприязни к «неруси» и упоминание о «космополитах», слове, значение которого невнятно главному герою по имени Ким:

— Я в управление пойду, — крикнул Ким, — я писать буду… Я в газету… В «Правду»… Нельзя ребят в такие выработки… Там обрушено все. Угробит ребят…

— Ты эти ерусалимские штучки брось, — подошел, размахивая руками, начальник, — эти армянские выкрутасы… Не нравится, иди шнурками торговать… Паникер…

— Я не армянин, — чувствуя тошноту и отвращение к себе и к каждому своему слову, но все‑таки продолжая говорить, произнес Ким, — и не еврей… Я паспорт могу показать…

Ким и начальник стояли друг против друга, громко дыша.

— Ладно, — сказал начальник, — покричали, и ладно… Это бывает… Меня ранило когда на фронте, в госпиталь привезли… Мертвец… Списали уже вчистую… А доктор Соломон Моисеевич вытащил… Осколок прямо под сердцем давил… Думал, задавит… Среди них тоже люди попадаются, ты не думай… Но, с другой стороны, ерусалимские казаки… Вы ж газеты читаете, — обратился почему‑то начальник к Киму на «вы». — В Ленинграде Ханович И. Г., например, продал всю академию…

Это «среди них тоже люди попадаются» — симптом первой стадии заболевания антисемитизмом. Вторая стадия, все еще относительно безобидная, выражается формулой «Да у меня половина друзей — евреи!» Далее следует: «Есть евреи, и есть жиды», после чего остается полшага до «Бей жидов!»…

Произведения Фридриха Горенштейна в советское время оставались неизвестными и неизданными, но зато он был свободен от необходимости думать о «проходимости» написанного, и тема начала звучать в его сочинениях («Искупление», «Псалом», «Место», «Бердичев», «Споры о Достоевском» и др.) в полный голос. Наталья Иванова отметила в своем предисловии к роману «Псалом» в 2000 году:

…он пишет совсем иначе, чем «шестидесятники». Кажется иногда, что его свобода — это свобода дыхания в разреженном пространстве, там, где не всякому хватит воздуха. Или смелости: прямо называть и обсуждать вещи, о которых говорить трудно — или вообще не принято. Табу. Табу — о евреях. Дважды табу — еврей о России. Трижды — еврей о России, о православии. Горенштейн позволил себе нарушить все три табу, за что был неоднократно обвиняем и в русофобии, и в кощунстве, и чуть ли не в антисемитизме.

К этим трем табу, наверное, можно прибавить еще и четвертое — об антисемитах. О них в СССР также было не принято открыто говорить, а уж тем более писать. Лишь Евгений Евтушенко и Владимир Высоцкий в начале 1960‑х отважились на прорыв этой информационной блокады, этого табу на упоминание антисемитов. Честь и слава обоим поэтам. Первый посочувствовал жертвам Бабьего Яра и задался вопросом, почему в советском народе так живуч антисемитизм, второй высмеял антисемитов, отметив попутно, что «на их стороне, хоть и нету закона, поддержка и энтузиазм миллионов». По интонации Высоцкого было ясно, что имеется в виду поддержка (хотя и негласная, но для всех очевидная) со стороны государства.

Фридрих Горенштейн пошел гораздо дальше Евтушенко и Высоцкого: он, по его собственному выражению, «вывел» целую галерею антисемитов в своих книгах. В написанном в Берлине рассказе «Шампанское с желчью» Горенштейн описал погромную атмосферу среди собравшихся в крымском доме отдыха в начале израильской войны Судного дня (1973), когда казалось, что арабские армии побеждают, уничтожают Израиль. Приехавший отдохнуть московский театральный режиссер Ю., как называет своего героя Горенштейн, становится свидетелем сцен, до того немыслимых в его московской жизни ассимилированного еврея:

— Судить этих жидов надо, судить! — кричал краснолицый.

— Сыколько уже убили? — спрашивал Чары Таганович у жирного карагандинца.

Чувствовалось, что жирный карагандинец становится общим лидером.

— По «Маяку» я слышал: три тысячи раненых и убитых, — ответил карагандинец <…>

<…> Это уже была не международная политика, не братская помощь, как во Вьетнаме. Это была их война, третья отечественная война. Ю. вспомнилось, как в 1967 году на улице Горького были специально установлены громкоговорители и по этим громкоговорителям торжественно объявлялось, беспрерывно повторялось о разрыве дипломатических отношений с Израилем, повторялись угрозы в адрес Израиля. Такого не было при разрыве отношений с Чили, с Пиночетом. Просто, как обычно, напечатали в газете, сообщили в радио‑ и телеизвестиях. Теперь же гремело на всем протяжении улицы Горького, от Белорусского вокзала до Охотного ряда. Потому что разрыв с Пиночетом, с Чили — внешняя политика, а разрыв с Израилем — политика внутренняя. Чили для них враг внешний, а Израиль для них враг внутренний.

В пьесе Горенштейна «Споры о Достоевском», действие которой происходит в одном московском научном издательстве, появляется недоучившийся студент Василий Чернокотов. Появляется и взрывает и без того далекую от академического спокойствия атмосферу во время обсуждения спорной книги «Атеизм Достоевского»:

«Чернокотов. Я сирота… Воспитывали меня в основном общественность и комсомол… Может, и допустили какие‑нибудь ошибки… Согласен, признаю… Еще один вопрос, и удаляюсь… Кто был Иисус Христос по крови?

Шмулер‑Дийсный. Прекратите хулиганить, вас выведут…

Труш (торопливо подойдя). Извините, он выпил. Пойдем, Вася…

Чернокотов. Нет, подожди (кричит). В Иисусе Христе не было ни капли семитской крови!.. Я утверждаю это категорически и научно обоснованно… Согласно древним рукописям… Это вам не Карл Маркс…

Жуовьян. Я совершенно согласен с Чернокотовым… В Иване Христе семитской крови нет… Он родился в Рязани, где окончил церковно‑приходское училище.

Ирина Моисеевна (Жуовьяну). Не надо связываться с хулиганом.

<…>

Чернокотов. Береги свое лицо от удара в морду (толкает Жуовьяна так, что тот едва удерживается на ногах, чуть не сбив вбежавшего Соскиса).

Соскис (испуганно). Что такое? (К Жуовьяну.) Немедленно прекратите безобразничать, к вам будут приняты меры… (К Чернокотову.) Успокойся, Василий… Домой тебе надо… Элем, дай я с ним поговорю… Вот так у нас… Умеют наши интеллигентики затравить талантливого деревенского парня… Василий, послушайте, вы ведь неглупый человек, зачем вы губите свое будущее?

<…>

Хомятов. Пора кончать либерализм по отношению к таким…

Чернокотов (вырываясь из рук Труша и Петрузова). Кончать со мной хочешь? Ты, мужичок, на семитских бульонах растолстевший… Ух, ненавижу… Мучители России… Прав Достоевский, прав… Потому и псов своих на него травите… От жидовства смердит на Руси…

<…>

Вартаньянц (с испуганным лицом). Вера Степановна, где Иван?

Вера Степановна (c испуганным лицом). Я уже послала за ним…

Чернокотов (в злом веселье, вращая стулом). Подходите, твари дрожащие… Я вот он… Я перешагнул… Преступил… Я власть имею… В рожи ваши семитские я кричу, русский я!.. Какое счастье быть русским во всеуслышание…

Петрузов. В психиатричке дважды он уже лежал… Болен он, приступ у него…

Валя (от буфетной стойки). Уймись, Василий… Прощения проси… Ведь пропадешь…

Чернокотов. Я сижу на вишенке, не могу накушаться, дядя Ленин говорит, маму надо слушаться… (хохочет)».

Во времена написания пьесы многим обитателям интеллигентских кухонь казалось, что таких оголтелых антисемитов, как Чернокотов, уже давно нет. А Горенштейн утверждал в своих спорах с немногими читателями пьесы, что чернокотовы не только есть, но и будут, т. е. еще выйдут из подполья и станут играть заметную роль в обществе. Ему не верили. Евгений Евтушенко прекраснодушно писал в финале своего «прорывного» стихотворения:

…«Интернационал» пусть прогремит,

Когда навеки похоронен будет

Последний на земле антисемит…

Подобных иллюзорных фантазий у Горенштейна не было. Тема, избранная однажды, не оставляла его до конца творческого пути. В 1998 году он написал рассказ «Арест антисемита» — иронический отказ от надежды на избавление от антисемитов. Рассказ основан на уникальном факте ареста человека за антисемитские высказывания во время войны; судя по всему, это был реальный случай, свидетелем которого оказался находившийся в эвакуации десятилетний мальчик Фридрих Горенштейн. Рассказ завершается так:

Надо сказать, что фантазер я уже и тогда был изощренный. Не только наяву, но и во сне. Может быть, под влиянием приключенческих книг и невостребованных потребностей. И вот снится: слушаю сводку Совинформбюро: «В течение минувших суток противник продолжал развивать наступление в районе Сталинграда. Все атаки противника отбиты с большими для него потерями. В боях в воздухе сбито более 40 самолетов, уничтожено более 50 танков. В районе города Красноводска уничтожен парашютный десант. В районе города Намангана Узбекской ССР арестован опасный антисемит, подрывающий великую дружбу народов СССР, гарантированную великой сталинской Конституцией. На других участках фронта существенных изменений не произошло».

У Горенштейна есть и другой рассказ — «Фотография» (1992), в котором столичный корреспондент приезжает в провинциальный горный институт с заданием сделать фото лучших студентов для обложки журнала. Дело происходит в середине 1950‑х годов; в процессе съемки, формируя кадр, фотограф убирает из него, выбраковывает без объяснений юношу с еврейской внешностью. Тот глубоко уязвлен этим тихим, хотя и очевидным антисемитизмом, но не решается на сопротивление и молча проглатывает обиду. В рассказе есть важный для всего творчества Горенштейна символический смысл: писателю принципиально невозможно никого и ничего «убирать из кадра» из каких бы то ни было идеологических соображений. Объектив его «камеры» отвечает своему названию: он объективен.

В этом одна из важнейших особенностей огромного писательского дара Горенштейна. И объективность его взгляда, как правило, безжалостна… Пример: размышляя о Холокосте в романе «Псалом», он от имени Б‑га объявляет беззащитность евреев их виной перед ним. Именно из‑за такого бесцензурного (бессознательного, что характерно для гениев) восприятия действительности среди героев произведений Горенштейна оказалось довольно много как евреев, так и антисемитов. Но еще Горенштейн видел (и «выводил», как он выражался, в своих книгах) в еврейском — общечеловеческое.

Что это было за столетие — с 80‑х по 80‑е, — нет смысла говорить. Кровавая бойня Первой мировой войны, апокалипсис русской революции и Гражданской войны, зверства сталинского террора, горячечный бред гитлеризма. Человеку двадцатого столетия редко выпадала возможность вздохнуть, перевести дух. А в силу исторических обстоятельств, когда человеку трудно, человеку‑еврею трудно вдвойне…

Это из киноромана о Марке Шагале. А в повести «Попутчики» есть эпизод, где главный герой, украинец Чубинец, видит загнанных за колючую проволоку и обреченных на уничтожение евреев, в частности понравившуюся ему девушку, и дает ей хлеб. На вопрос одного из сельских полицаев: «Зачем ты евреев жалеешь? Мы на них трудились, пока они в городах жили», он отвечает: «Я не евреев жалею — я людей жалею».

Невозможно назвать какое‑то одно произведение самым главным в творчестве Горенштейна: таковых, к тому же очень различных, написанных как будто разными авторами, заведомо будет несколько. И было бы грубой ошибкой относить Горенштейна, как это делают некоторые, к еврейским писателям из‑за немалого числа изображенных им евреев и антисемитов. Его евреи и антисемиты растворены в его произведениях так же, как растворены они в жизни. Это хорошо видно, например, в структуре гигантского пророческого романа «Место».

Но, кроме того, Горенштейн создал историческую драму «Детоубийца» о Петре Первом и царевиче Алексее и 1000‑страничный роман‑пьесу «На крестцах» — драматическую хронику о временах Ивана Грозного. В этой хронике евреев нет вовсе: математики сказали бы, по определению. А есть исследование русской ментальности, истоков имперского сознания и роли в нем православной церкви. Так что избранная Горенштейном в 1964 году тема оставалась с ним всегда, но была в его творчестве не единственной…

Избранная тема не позволила Горенштейну обойти вниманием мутный поток государственного антисемитизма, расцветшего неожиданно для многих пышным цветом уже после ХХ съезда КПСС. Писатель искал объяснение природы антисемитизма при социализме — уже не религиозного, а расового, помня и зная об опыте и практике национал‑социализма в Германии. И вот в «Дрезденских страстях» он проанализировал антисемитизм как явление — и его исследование показало, что дело в глубоком идейном родстве антисемитизма и социализма.

Текст книги (с подзаголовком «из истории международного антисемитского движения») начинается словами:

Есть книги, которые у всех на виду, и поэтому их никто не читает. Но есть книги, которые являются библиографической редкостью, и поэтому прочесть их мало кому удается. Именно такие две книги внушили мне мысль написать это сочинение. Эти две книги: «Анти‑Дюринг», созданный Энгельсом в 1876–1878 годах, и «Первый международный антисемитический конгресс» (Der erste Internationale Antisemitenkongress), брошюрка, изданная в Хемнице в 1883 году издателем Эрнстом Шмайтцером.

Подлинное описание первой сходки «антисемитского интернационала» (выражение, слышанное мной от историка Павла Поляна) в Дрездене в 1882 году, попавшее в руки писателя, было сделано русским участником сходки и было написано по‑русски. Оно и легло в основу повествования Горенштейна о так называемом Первом международном конгрессе антисемитов.

«Дрезденские страсти» разворачиваются перед нами наподобие спектакля, в котором убедительно изображенные писателем внешне цивилизованные люди в красивых костюмах, лично вряд ли способные в жизни на реальное убийство, в окружении шедевров архитектуры барокко провозглашают то, что по логике вещей должно неминуемо привести к Холокосту. Некоторые из них, может быть, и ужаснулись бы, доживи они до попытки «окончательного решения еврейского вопроса». Только умеренной расовой ненависти в природе не существует…

Важным, но находящимся «за кулисами» персонажем книги стал не участвовавший в конгрессе философ‑социалист, идеолог нового расового антисемитизма Евгений Дюринг. В годы написания «Анти‑Дюринга» Энгельс считал его идейным собратом, заблуждающимся товарищем‑социалистом; спустя четыре года для делегатов‑социалистов дрезденского конгресса Дюринг уже был (или казался им) вождем, если не пророком, нового более справедливого времени, времени без евреев. Однако и в сочинениях, известных Энгельсу, представления Дюринга о социализме, то есть о победе над капитализмом, постулировали невозможность избавления от капитализма без избавления от евреев.

Дюринг в повести не появляется; зато то и дело на авансцену «из‑за кулис» выходит сам автор, Фридрих Горенштейн, который полемизирует как с «услышанным» нами из уст первых новых антисемитов конца XIX века, так и с текстами их советских наследников, антисемитов середины ХХ века. При этом создается иллюзия соблюдения трех аристотелевских единств классической драмы: действие конгресса происходит «здесь и сейчас», а автор лишь на время выходит из зала заседаний для очередного комментария как бы перед воображаемой телекамерой, а затем репликой‑мостиком «нам пора возвращаться в зал конгресса, где…» продолжает свой «прямой репортаж».

Позволительно предположить, что это художественно‑публицистическое исследование Фридриха Горенштейна и его главный вывод — об имманентно присущем социализму антисемитизме — стали фактором, дополнительно подтолкнувшим писателя к решению окончательно покинуть страну в 1979 году. Он не вернулся даже тогда, когда на волне перестройки в Россию возвращались многие писатели‑эмигранты. Позднее Горенштейн в одном из интервью на вопрос «почему», ответил коротко: «Я не мазохист».

Потому что именно в эти прошедшие десятилетия произошел массовый исход так называемых советских евреев. От былых 2 млн евреев России осталось примерно 200 тыс. Я думаю, что массовость решения людей, не читавших книгу Горенштейна, а следовавших лишь своему инстинкту, как это ни парадоксально, только подтверждает выводы автора, правоту его анализа.

Евреи уехали. Вроде бы антисемиты должны были успокоиться… Но антисемитизм, как показывает опыт, остается живуч и там, где евреи и вовсе исчезли. Он подобен фантомной боли. К тому же международный антисемитский интернационал теперь подкреплен новыми возможностями интернета. Поэтому тема Горенштейна остается все еще актуальной, и ей суждено, к сожалению, оставаться таковой.

Творчество Фридриха Горенштейна завершило, как мне представляется, период звучания в русской культуре голосов ассимилированных евреев — евреев по происхождению, но русских по культуре. Этот «выход на коду» русского еврейства остро ощущал другой автор «Метрополя», Юрий Карабчиевский. Он, как предполагается, покончил с собой после попытки прижиться в Израиле и последовавшего затем возвращения в ставшую чужой Россию. Но Горенштейн видел мир иначе — он был убежден в будущем и евреев вообще, и Израиля, и это давало ему силы жить и творить. Надвигающийся закат проекта «русское еврейство», несомненно, регистрировал и он. Только этим, пожалуй, и можно объяснить, почему в интервью Савве Кулишу в 2000 году Горенштейн неожиданно, хотя и не без иронии, попросил называть его не русским, а русскоязычным писателем, т. е. именно так, как хотели именовать всех авторов, не вписывавшихся в их канон, писатели‑«почвенники».

Тема же Фридриха Горенштейна, похоже, вечна. Она только ушла из России, переместилась, но, несомненно, будет продолжать разворачиваться на других пространствах и в других временах.

Фридрих Горенштейн. Почти непрочитанный писатель

Уродливая хижина