1 июня исполнилось 100 лет со дня рождения поэта Давида Самойлова

В октябре 1971 года, когда мы познакомились, Давиду Самойлову шел пятьдесят второй год. Он тогда уже был знаменитым поэтом. Меня привел к нему наш общий товарищ Володя Лукин (Владимир Петрович, нынешний уполномоченный по правам человека), он вызвался показать маститому профессионалу рукопись моей повести «Прохор Меньшутин» (тогда она называлась «Сказка о Золушке»). Самойлов жил в ту пору на подмосковной станции Опалиха.

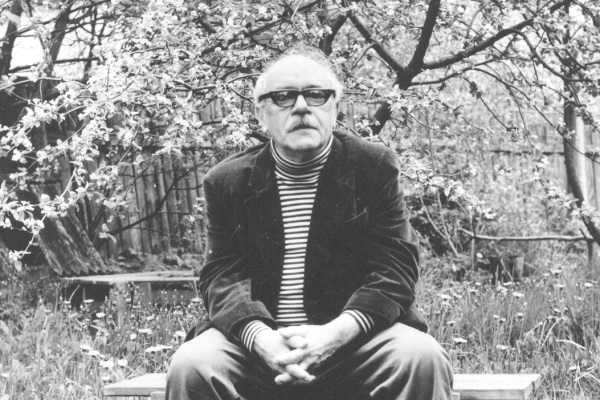

После дождей развезло, мы кое-как дошли по грязи. Поэт встретил нас на крыльце: в черной рубашке с закатанными рукавами, в замызганных грязью сапогах – только что ходил в лес. Удивила меня его седина (и щетина седая): на известных фотографиях он таким седым еще не был. Мы посидели за бутылкой водки в прекрасной большой комнате с бревенчатыми стенами. В ней было тепло, сухо и удивительно легко дышалось. Большой рояль как будто не занимал места. Письменный стол, громадный – на многих гостей – обеденный стол, всевозможные свечи в подсвечниках, на стене портрет Пушкина – рисунок пером Нади Рушевой.

Говорили о том о сем. О Солженицыне, Молдавии, где Давид незадолго перед тем побывал, Польше, куда его не пускали в качестве какого-то наказания, о сравнительных достоинствах русской водки, польской «Выборовки» и венгерских настоек, о том, что в «Новом мире» собираются печатать поэму Цветаевой, а живых поэтов не печатают. Мне было в новинку услышать, что его, такого известного, тоже не печатают. Я думал, это лишь у меня так.

Давид Самойлов с женой Галиной и сыновьями. 1973 год

А в следующий раз я пришел к нему уже в марте, когда Давид и его жена Галя прочли мою рукопись. И как же я был обласкан, какие похвальные слова мне довелось услышать! Говорилось все это, между прочим, при других гостях, неизвестных мне людях, смотревших на меня с интересом и уже просивших рукопись почитать. Давид и сам стал называть имена разных знаменитостей, которым готов был меня рекомендовать (с кем он только не был знаком!), хотя вещь сразу же объявил совершенно непечатной.

– И не потому, что антисоветская, – объяснил он. – Просто несоветская. Воздух здесь какой-то другой. И мысли, и люди. Существует официальный термин, который употребил на совещании драматургов какой-то деятель ЦК: «неконтролируемые ассоциации». Нельзя, чтобы вещь вызывала неконтролируемые ассоциации…

Стоит ли говорить, что никаким знаменитостям я представлен не был (тем более что и сам отнюдь не рвался), ни до какого протежирования вообще за все годы нашего знакомства дело не дошло – не тот был случай. «Меньшутин» благополучно прождал публикации еще шестнадцать лет. Но разве это было для меня важно?

Ко времени нашего знакомства мне было 35 лет – возраст куда как не юный; я годами что-то писал, но ни строчки не мог опубликовать. Испытавшие это знают, как много комплексов порождает такое состояние, как непросто бывает справляться с сомнениями и неуверенностью в себе. Самойлов дал мне главное: он принял меня всерьез, на равных – и уже этим помог утвердиться в себе. Ни в чем другом я тогда так не нуждался.

Прекрасно было и другое: я соприкоснулся с личностью, типом мироощущения, способом отношения к жизни, прежде мне в таком качестве неведомыми. Увидел человека солнечного, открытого, расположенного, не просто талантливого, блистательного умницу, но способного бескорыстно и увлеченно радоваться другому таланту – и при этом без всякой табели о рангах. Несмотря на разницу в возрасте, мы довольно быстро – где-то уже в первые месяцы знакомства – перешли на «ты», хотя какое-то время оба еще сбивались. Мои воспоминания о Давиде, написанные уже после его смерти, недаром были озаглавлены «История одной влюбленности». Я был им восхищен, очарован, при любой возможности, по поводу и без повода стремился поехать к нему в Опалиху, даже не предупредив по телефону – телефона у нас обоих тогда не было.

Это был удивительный дом. Кажется, он всегда был полон людей.

Сколько моих знакомств и дружеских, на всю жизнь, отношений началось в этом доме! Упомяну лишь несколько известных теперь имен: Лев Копелев и Рая Орлова, Исаак Крамов и Лена Ржевская, Алик Городницкий и Аня Наль, Эдик и Лида Графовы, Лиля и Семен Лунгины. Все они брали у Давида читать мои рукописи, я становился, как теперь говорят, известным в узких кругах. Лиля Лунгина потом говорила мне, что ее дети, Павел и Женя, не просто меня читали, но даже перепечатывали, распространяли дальше. Кстати, именно она, по своей инициативе, поздней отнесла мою повесть «День в феврале» в «Новый мир», и там ее приняли к печати, попросив Давида Самойлова написать рекомендательное предисловие, что он и сделал. Так впервые в 1976 году была опубликована моя проза. Эту повесть я недаром потом посвятил ему.

Помню, как-то Давид, окинув взглядом собравшуюся у него компанию, сказал не без удивления: «Странно, почему тут почти все евреи. Исключение, кажется, только ты, Миша», – обратился он к знаменитому актеру Михаилу Козакову. Тот с усмешкой пожал плечами: нет, и он не мог себя назвать исключением.

Позднее я рассказал про этот эпизод Тамаре Владимировне Ивановой, матери нашего выдающегося филолога Вячеслава Всеволодовича Иванова. «Ничего удивительного, – сказала она. – Еще до революции, с начала века во всех интеллигентских компаниях преобладали евреи». Здесь стоит заметить, что сама Тамара Владимировна, ровесница века, удивительно красивая даже в старости, происходила из семьи коренных русских купцов Кашириных-Окуневых, родители ее отца и матери были крепостными крестьянами. И что ее мужем одно время был Исаак Бабель, от которого она родила сына.

Самойлов обсуждать еврейскую тему не очень любил, в его доме она возникала чаще всего в связи с разраставшейся как раз в те годы эмиграцией. К ней Давид относился резко отрицательно. Он постоянно подчеркивал, что считает себя русским поэтом, человеком русской культуры, подчеркивал, может быть, особенно потому, что не мог не ощущать, с какой затаенной, завистливой неприязнью – при внешней почтительности – к нему относились литераторы из числа тех, кого он называл «руситами». Иные даже набивались ему в приятели. Уж после его смерти эти люди не стали сдерживаться – при жизни они, должно быть, не могли себе позволить такого публичного, непристойного антисемитизма, время было еще не то. Не буду называть имен и публикаций – противно, и не место здесь этим именам.

Настоящая фамилия Самойлова, как известно, была Кауфман . Давид как-то говорил мне, почему решил заменить ее псевдонимом: Кауфман – по-немецки «купец», как-то не поэтически звучит. Году в 1976-м я услышал от него, что он хочет и в паспорте менять ее на «Самойлов». «А то возникает много неудобств, – объяснил он. – Деньги переводят на Самойлова, в гостинице номера заказывают на Самойлова. Правда, у меня есть билет Союза писателей, где я Самойлов, но каждый раз приходится объясняться. Очень неудобно». До сих пор не знаю, сделал ли он это, – не интересовался.

Я не раз встречал дома у Давида его маму, Цилю Израилевну. Помнится, с какой забавной ревностью она относилась к болезням сына. Услышав, что у него гипертония, она не без уязвленности замечала: «У меня тоже гипертония, еще посильней». Но вот однажды он чуть было не вырвался вперед: у него нашли катаракту, прогрессирующую, ему назначили операцию. Маму это на некоторое время озадачило, но однажды в разговоре она как бы походя вставила: «Да, а что касается катаракты, так у меня их две».

По-настоящему сосредоточенно тему своего еврейства Самойлов стал осмысливать, видимо, где-то в конце 70-х – начале 80-х годов, когда формировалась книга его мемуаров «Памятные записки». В мае 1980 года, когда я навестил Давида Самойлова в Пярну, он прочитал мне только что написанные им главы об истории своей семьи. Я тогда впервые узнал, в какой подлинно еврейской атмосфере проходило его детство. Теперь эти записки опубликованы.

Давид Самойлов с Михаилом Козаковым. Пярну. Конец 1970-х – начало 1980-х годов

Обстоятельно, с добрым юмором, он рассказывает о своих родственниках по материнской и отцовской линии, о прадеде-ювелире и о другом прадеде, который в восемьдесят лет один уехал умирать в Палестину, о хлопотливой тетке, о дяде-нэпмане, о многих других. Особенно колоритно описан на страницах «Памятных записок» дед с материнской стороны: «Утром он молится, прикрытый шелковым талесом, перевязанный молитвенными ремешками, с черным кубиком на лбу. Он стоит в углу своей комнаты, раскачиваясь и громко распевая молитвы. Молитва – его развлечение и удовольствие. Время от времени он прерывается, чтобы переругнуться с теткой. И продолжает с полуслова свой речитатив».

Самые существенные воспоминания детства были, однако, связаны у Давида с отцом, ему в «Памятных записках» посвящена особая, весьма содержательная глава «Сны об отце». Самуил Кауфман был врач, специалист по кожно-венерологическим заболеваниям, во время первой мировой войны служил на фронте, после войны имел частную практику. Этот человек сыграл особую роль в духовном воспитании Давида.

«Папа не рассказывает сказки, а пересказывает Библию… – вспоминает Самойлов. – У меня нет ощущения, что все это было давно и происходило не с нами. Я вижу гибель Содома и Гоморры и жену Лота, превращенную в соляной столб… Библейские сказания путаются у меня с папиным детством. Он рассказывает так, словно происходило все рядом с ним, с людьми, хорошо ему знакомыми. История Иосифа, в сущности, история мальчика из папиного городка, у которого были злые и завистливые братья».

Обсуждал ли отец с сыном проблемы еврейской религии, в воспоминаниях не говорится.По-видимому, нет, Самойлов излагает больше свое понимание. «Б-г был скорее традицией, а не верой в той полувольнодумной среде европеизированного еврейства, к которой принадлежал отец отца, мой дед Абрам, служащий спичечной фабрики, – пишет Давид. – У нас в доме справлялись праздники – и Пасха, и Судный день». Но отца «меньше всего интересует обряд, – продолжает он, – вся внешняя сторона религии. Его даже не интересует вероисповедание». И дальше о его уважительном отношении к христианству: «Отец уважает веру. Всякую веру… Но выкрестов он не терпит».

Так воспринимал, так понимал сын религиозное самоощущение отца. «У отцовского поколения не было чувства обреченности стать частью русской культуры и русской сверхнации <…> Мой отец был человеком двойного сознания. Но он, в отличие от очень многих, не желал отбросить ни одной части своей двойственности <…> Поэтому он никогда не испытывал чувства национальной ущемленности, не страдал от так называемой дискриминации <…> У него не было обиды на русскую нацию за неприятие. Скорее, раздражение на тех, кто этого принятия слишком настойчиво добивался. Он всегда удивлялся, когда еврейские коллеги жаловались на преимущество русских при распределении должностей и званий. Еврей-министр или военачальник казались ему явлением скорей неестественным, чем естественным <…> А мне он говорил неоднократно, что в русском государстве править должны русские».

(Помнится, еще когда он читал мне эти страницы в Пярну, у меня шевельнулась мысль, что эта несомненно достойная позиция обозначает все же самоощущение человека, живущего как бы не совсем в своей стране.)

В воспоминаниях Самойлова немало спорного, они заслуживают вдумчивого осмысления. Например, суждение о том, что «русские евреи – <…> это тип психологии, ветвь русской интеллигенции в одном из наиболее бескорыстных ее вариантов». Или о том, «что евреи после войны перестали быть нацией». Время само по себе многое меняет в наших представлениях, кое-что уточняет.

Но что теоретизирования! Больше всех рассуждений о еврейском самоощущении поэта говорит обнаруженное в его архивах не так давно стихотворение 1944 года «Девочка». Воспроизведу его здесь целиком: думаю, оно мало кому знакомо.

Восемь дней возила иудеев

Немчура в песчаные карьеры.

Восемь дней, как в ночь Варфоломея,

Землю рыли и дома горели.

«Слушай, Б-г!» – кричали их раввины,

«Слушай, Б-г!» – рыдали их вдовицы.

И Г-сподь услышал неповинных –

Спас одно дитя от рук убийцы.

Девочка, растрепанный галчонок,

Бурей исковерканная птаха.

И глаза – не как у всех девчонок –

Полусумасшедшие от страха.

Я обнял несчастного ребенка,

Сел на покосившемся крыльце с ней,

Расчесал ей волосы гребенкой,

Волосы из «Песни Песней».

Девочка! И я ношу и грею

Под личиной грубой и несхожей

Сердце Б-жьей милости евреев,

Милости не заслуживших Б-жьей.

Давид Самойлов с мамой Цилей Израилевной. 1950-е годы

Последние годы мы виделись с Давидом редко, он постоянно жил в Пярну, в Москву наезжал лишь по делам. Не меньше ухудшавшегося здоровья тревожили его назревавшие в стране перемены. Вот что он писал мне 10 марта 1989 года, меньше чем за год до смерти: «Несмотря на тихую жизнь, не покидает чувство тревоги. События развиваются быстро и непредсказуемо. Но это ты и сам знаешь. Сейчас, как никогда, работает фактор времени. Если произойдет неожиданный (или возможный) слом, все пойдет прахом. И может настать эпоха жуткая. И все же что-то уже необратимо. К сожалению, в России все понимается после, потом».

Последнее письмо от него было датировано 30 ноября 1989 года, но получил я его уже в декабре. Без малого через два месяца его не стало. «Веселого мало… Народное мнение, мне кажется, в главном сползает вправо. Процесс естественный при топтании на месте, непоследовательности властей и законодателей. Прогнозы печальные. Оттого хочется жить сегодняшним днем, делать свое дело».

Это невеселое чувство все чаще звучало в поздних стихах Самойлова, многие из которых я тогда не знал. Хорошего он не ждал, предчувствия у него были дурные. Одно из самых последних его стихотворений (1989) начинается строками:

Фрегат летит на риф,

Но мы таим надежду…

Надежду несмотря ни на что – с чем же ее мог связывать поэт? Я перечитываю последний сборник стихов Давида Самойлова, среди них неожиданно много новых для меня.

Да, мне повезло в этом мире

Прийти и обняться с людьми

И быть тамадою на пире

Ума, благородства, любви.

Со дня смерти Давида Самойлова прошло тридцать лет, а до нас еще продолжают доходить его неизвестные, не публиковавшиеся, не читанные прежде стихи и проза, как доходит не сразу, спустя срок, свет погасшей звезды.

(Опубликовано в №220, август 2010)

Генрих Сапгир: «детский» и «взрослый»

Зиновий Гердт. Объяснение в любви