Руби Намдар

Разоренный дом

Перевод с иврита З. Немовой. М.: Книжники, 2024. — 568 с.

События в романе американского прозаика Руби Намдара разворачиваются по меньшей мере на двух уровнях — сакральном и профанном. Но на деле уровней еще больше: есть область сновидений главного героя — и область его видений наяву (их можно отнести к уровню символическому, посредничающему между сакральным и профанным). Кроме того, есть область его настойчивых, навязчивых воспоминаний. Они постоянно вторгаются в происходящее здесь и сейчас, накладываются на восприятие героем всего происходящего.

И воспоминания Эндрю Коэна — не только о его собственной жизни, но и о том, чего герой никак не мог пережить лично, поскольку до его рождения оставалось еще очень, очень много времени. Таким образом в романе есть еще и уровень исторический.

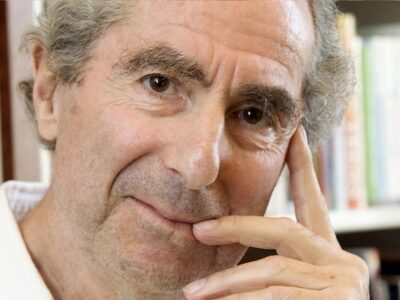

Тут пора сказать нечто важное об авторе. Руби (Реувен) Намдар и сам человек «двойного зрения». Читающие по‑русски знакомятся с ним как с писателем едва ли не впервые: интернет‑разыскания приводят к его лекции об одном талмудическом рассказе — скорее, к семинару «медленного чтения» под названием «Все блудницы мира: Необычайное путешествие талмудического мудреца», проведенному Намдаром в 2016 году в Москве в рамках культурно‑образовательного проекта «Эшколот».

Сведений о писателе на русском языке в интернете мало.

А вообще «Разоренный дом» — вторая его книга, первой был сборник рассказов «Хавив», изданный почти четверть века назад, в 2000‑м, и немедленно принесший автору премию Министерства культуры Израиля за лучший литературный дебют.

Роман, вышедший на иврите в 2013‑м, был принят критиками восторженно и получил самую престижную в Израиле литературную премию Сапира.

Намдар — человек со своеобразными культурными координатами: американец израильского происхождения. Родившийся в семье израильтян с иранскими корнями в Иерусалиме, там же выросший и получивший образование (он окончил Еврейский университет по четырем специальностям: социология, философия, антропология, иранистика), живет писатель в Нью‑Йорке, преподает еврейскую и израильскую литературу и пишет на иврите.

Американскую реальность вообще и реальность американских евреев в частности (а герой романа один из них) он видит одновременно извне и изнутри. Знающий и чувствующий американскую жизнь, Намдар при этом дистанцируется от нее и судит о ней одновременно и на правах своего, и со внеположных этой жизни позиций, ощущаемых как абсолютные: это позиции еврейские и религиозные. Структуру романа определяет именно такое видение.

Что касается сакрального и профанного уровней, они в романе существуют до поры будто бы параллельно, независимо друг от друга, не имея между собой ничего общего. Они кажутся противоположными друг другу.

О том, что это не вполне так (а по существу вовсе не так), автор предупреждает в первом же абзаце:

Погожим утром шестого элуля пять тысяч семьсот шестидесятого года от сотворения мира, в день, совпавший с шестым сентября двухтысячного года по новому стилю, разверзлись небесные врата над великим городом Нью‑Йорком, и семь небес явились прямо над станцией метро «Четвертая авеню», возвышаясь одно над другим, словно ступени лестницы, поднимающейся с земли в горние выси. Блуждающие души скользнули из мира в мир сонмом теней; одна, светлая до прозрачности, была фигура коэна, первосвященника, — голову его венчал свитый из ткани кидар, а в руке он держал золотую кадильницу. Человеческому взгляду это видение было недоступно, и никто не осознал величие момента, именуемого шеат рацон, — часа, когда принимаются все молитвы, все до единой.

Невнимательный читатель еще долго может пребывать в уверенности, что это такая фигура речи и что роман — старательная беллетристика, эдакий добротный реализм, психологический, социальный, физиологический (такого там в избытке!). А ведь именно тут в наши руки вкладывается ключ к происходящему, главное — не выронить его.

Но выронить немудрено. Сразу вслед за этим абзацем включается профанный план:

В это же время совсем неподалеку, в модном, недавно открывшемся в фойе здания Левитт кафетерии с окнами на Вашингтон‑сквер‑парк, Эндрю П. Коэн, профессор кафедры сравнительной культурологии Нью‑Йоркского университета, готовился к вводной лекции своего курса «Критика культуры или культура критики? Введение в компаративистскую мысль», который он читал каждый год в осенний семестр…

И этот план повествования остается единственным до страницы 58 русского издания, расписанный с исключительной (иногда хочется сказать, обсессивной) подробностью, разложенный на мельчайшие составные части, вплоть до указания точного времени, в которое с героем происходит то или иное событие:

Десять сорок. Пальцы Эндрю все так же порхают над клавиатурой. Он берет со стола книгу, открывает, пролистывает несколько страниц, находит то, что ищет, возвращает томик на место, не отрывая взгляда от экрана. Десять пятьдесят. Масленый голос мисс Харти, секретаря его кафедры, раздается в квартире. Не мог бы он связаться с ней в течение дня? Нет, это не срочно, но она будет ждать его звонка. Эндрю хмыкает, снова берется за книгу, выверяет цитируемый им текст по оригиналу, указывает номер страницы и год издания, закрывает книгу и кладет ее обратно в стопку…

Б‑же мой, хватается за голову читатель, для чего все это так разжевывать?

Не торопись, читатель. Со временем у автора особые отношения, и вполне возможно, тут нет ничего случайного.

Время в этой книге, как сказал другой автор, расчислено по календарю, и даты не случайны.

Роман, события которого занимают чуть больше года, с 6 сентября 2000‑го по 18 сентября 2001 года, автор писал десять лет и, как нетрудно догадаться, под сильным впечатлением от катастрофы 11 сентября. Самой катастрофы здесь нет — лишь в самом конце Нью‑Йорк показан спустя неделю после нее, еще не пришедший в себя, едва‑едва начавший восстанавливаться. 18 сентября тут в некотором смысле даже важнее 11‑го, потому что в 2001‑м на этот день пришлось начало нового еврейского года, Рош а‑Шана. Все события укладываются в полный еврейский год от начала одного до другого, захватив еще предшествующий ему месяц (в 2000‑м Рош а‑Шана пришелся на 1 октября).

Очевидно, что катастрофа 11 сентября соотнеслась в авторском восприятии с другой — гораздо более давней, а в смысле исторической судьбы еврейского народа даже коренной: с разрушением Второго храма и массовой гибелью иерусалимских жителей от рук римских солдат.

Это она, первокатастрофа, все настойчивее, перекрывая личные воспоминания, врывается в сны и видения главного героя, почти разрушая его.

Если посмотреть на профанную линию повествования как таковую, она сведется к истории о том, как у преуспевающего университетского профессора (а в его образе автор наверняка вместил многое из собственного опыта) — абсолютно светского еврея, далекого от религиозности и традиций, — вдруг, посередине странствия земного и даже ближе к его концу, необъяснимо и катастрофически рушится жизнь: вся, во всех отношениях, вплоть до утраты разума и распада личности. Именно необъяснимо и катастрофически, поскольку из его поведения и характера это вроде бы не следует никоим образом.

Ну, подумаешь, оставил жену с двумя дочерьми — одна из них тогда едва родилась — лет десять назад. Да кто только такого не делал, тем более что все как будто устроилось к всеобщему удовольствию (на самом деле нет, но в целом все пережито, и раны затянулись). Подумаешь, завел роман с бывшей студенткой на тридцать лет его моложе (по страстной и взаимной любви!). Он вроде бы не нарушал запретов, не преступал заповедей — тем более, что в его системе представлений таких запретов и заповедей, имеющих абсолютное, то есть сакральное, значение, не существует.

Он человек тотально светский и живет, что называется, как все. У него в голове вообще нет никакой метафизики, никакой религии. Хотя базовые представления есть, в детстве учили:

Эндрю свернул налево и зашагал на восток по 110‑й улице к Бродвею. Навстречу прошествовало еврейское семейство; у празднично одетого отца пиджак расстегнут, галстук развязан. Затем показалась компания молодых людей в кипах и с молитвенниками в руках — они неторопливо шли на запад в сторону Риверсайд‑парка. «Ташлих!» — вдруг осенило Эндрю, и он улыбнулся про себя понимающей улыбкой. Ташлих в Рош а‑Шана (он произносил «Ройш ашоно», как было принято в ашкеназском иврите — языке тяжеловесном и почти древнем, осколки которого засели в нем еще с далеких времен воскресной школы) на набережной Гудзона — нарядная, радующая глаз сцена из нью‑йоркской жизни и ежегодное событие для Верхнего Вест‑Сайда. Эндрю однажды побывал там с коллегой с кафедры политологии, соблюдающим евреем, который жил неподалеку. Ему понравился пестрый веселый беспорядок школ и традиций.

Он даже в синагогу иной раз заходит, но скорее, по инерции. Вот он листает ежедневник:

<…> понедельник, девятое октября… 18:00, Друзья Метрополитен‑оперы. Мария Каллас. Лекция и прослушивание редких записей. «Ах, да, — вспомнил он, — Мария Каллас». Значит, придется уйти из синагоги пораньше.

И все‑таки что из года в год приводило его в синагогу? Эндрю не знал ответа и потому не задавался этим вопросом слишком часто. Это не было ни обдуманным, ни долго вынашиваемым решением, все получалось само собой, почти неосознанно.

Автор проделал кое‑что со структурой романа: предложил собственную. Если обыкновенно роман содержит несколько соотнесенных между собой сюжетных линий, то Намдар ограничился одной‑единственной и довольно короткой — размером в год с небольшим, зато расширил романное пространство вглубь, за счет достраивания происходящего сакральным, символическим и историческим планами.

И кстати, о разоренном доме. Смысл названия вполне ясен: на ближайшем профанном уровне это разрушенная семья Эндрю Коэна и его расстроенные человеческие связи, на сакральном — разрушенный Храм. Прямолинейный перевод английского названия, The Ruined House, звучит именно как «Разрушенный дом». Но для человека с русской начитанностью здесь есть и еще один обертон — его‑то и уловила переводчица Зоя Немова, назвав дом разоренным и сообщив таким образом русскому тексту еще одно измерение. Нам сразу придет на ум: «Я пью за разоренный дом, за злую жизнь мою, за одиночество вдвоем…»

Все это тут есть: и одиночество вдвоем, и злая жизнь, и ложь предавших губ, и мертвый холод глаз, и то, что мир жесток и груб, и разоренный дом выглядит как поврежденность самих основ жизни. Кроме разве что последней фразы ахматовского стихотворения. С Коэном, кажется, получилось иначе.

Надо добраться до самого конца романного текста, чтобы стало очевидным: сказанное в первом его абзаце — никакая не фигура речи. Это точное описание того, что происходит в книге. И противоположны сакральное и профанное здесь лишь по видимости: это два конца одного целого, и разрыва между ними нет — их соединяет континуум взаимосвязанных, взаимно просвечивающих уровней, среди которых и символический, и исторический.

Парадоксально ли, но этот текст — физиологичный до избыточности и лишенный малейшего морализаторства — фактически проповедь. И тем она действеннее, что в качестве таковой не сразу опознается.

Среди толкований сказанного могут быть и такие: когда из жизни изъята ее абсолютная, трансцендентная и непостижимая уму, особенно скептическому и светскому, основа, то весь дом жизни рушится, рассыпается, ему не на чем держаться. Шире тут можно увидеть историософское высказывание: еврейская жизнь в ее полноте и подлинности оказалась разрушена с гибелью Храма, и нынче приходится жить в разоренном доме.

Конечно, множество оттенков смысла повествования содержится в фамилии героя — наследника рода коэнов, священнослужителей.

Суть происходящего в романе постепенно, шаг за шагом проясняется в его сакральной линии: коэн а‑гадоль, первосвященник Иерусалимского храма в период римского владычества, в День Искупления, Йом Кипур, готовится к жертвоприношению и совершает его.

Это повествование сопровождается на полях тремя видами комментариев. Тот комментарий, что расположен внизу страницы, о разных душах человека, исчерпывающе объясняет, что именно происходит с главным героем и благодаря чему он — со своих светских позиций, невероятным и необъяснимым образом — в конце книги восстанавливается из совершенно, казалось бы, безнадежного состояния. А физиологический реализм, вся эта напряженно‑скрупулезная хроника быта — даже не оболочка, но прямой и короткий путь к главному смыслу.

Роман Руби Намдара «Разоренный дом» можно приобрести на сайте издательства «Книжники» в Израиле, России и других странах

Пятый пункт: бай-бай, Байден, речь в Конгрессе, AdidasRIP, Рипс, Руби Намдар

Реувен Намдар: «Я увлечен ивритом»