Исповедальному жанру нужна анкета. Что ж… Родители, сполна отдавшие дань эпохе, – участники гражданской войны, исступленные труженики, жертвы 37-го года – назвали сына Марленом. Не в честь Марлен Дитрих или Мэрилин Монро (о волшебнике Мерлине они не слыхали), а в честь Маркса и Ленина.

Допускаю, что в детстве имена Розы и Карла вторгались в мое сознание: няня водила в садик имени Клары Цеткин. Может быть, по улице Либкнехта. Анекдот 20-х годов. Нева потому взбунтовалась и вышла из берегов, что узнала: горсовет присвоил ей имя Розы Люксембург.

18 марта 1949 года, когда в квартиру генерального конструктора Павла Сухого, после смерти ставшего известным на всех широтах, явились «добры молодцы», чтобы взять меня под белы ручки и переправить на Лубянку, мысль о Розе Люксембург не возникала. И вскоре после Лубянки, в Лефортовской тюрьме, в режимных зонах Песчанлага, Камышлага, Степлага взгляды социал-демократов Германии или России, насколько помнится, не обсуждались.

Нежданно-негаданно мне предложили осветить жизнь и творчество Клары Цеткин уже в Москве, куда я вернулся, получив реабилитацию. Не один, а вместе с тысячами вчерашних «врагов народа».

Борис Сучков делал головокружительную карьеру до ареста, а сорвавшись с официозных вершин в пропасть, нашел в себе силы выбраться из нее. На воле сделал крутой поворот. Отправился по другому маршруту. Под его редакцией и во многом по его инициативе вышли десятитомное собрание сочинений Томаса Манна, первое издание Франца Кафки. Благодаря Сучкову заново рождались у нас романы и повести Лиона Фейхтвангера, Стефана Цвейга, драмы Герхардта Гауптмана, книги исследователей, прошедших в сталинские времена нелегкие испытания.

Впервые я встретился с Борисом Сучковым в камере Лефортовской тюрьмы, после очередного карцера. Месяцы, проведенные вдвоем, оказались насыщенными. Позднее, уже прокаленный казахским солнцем, я с трудом узнал Сучкова среди зэков, пригнанных этапом в Майкудук. Физически и нравственно исчерпанный четырьмя годами «следствия», он медленно приходил в себя. В Майкудуке бледно-зеленой немочью был Сучков, а не я. Сюжеты наших бесед и не снились Федору Достоевскому.

После встречи в казахских краях у нас состоялась встреча сибирская, уже по-другому психологически окрашенная.

Сучков возвратился в Москву раньше, чем я. Его пристроили на скромное место в Гослитиздате. И все же Борис Леонтьевич отважился пригласить в свой нынешний закуток прокаженного зэка, имевшего основания думать, что никогда не выберется на волю. Вручил мне очень серую книжицу: «Договор будет. Срок – вчера». Глупо было бы скрывать недоумение: «Я, беспартийная сволочь, – Клару Цеткин?»

Сучков не мог предложить мне подготовку издания Франца Кафки или Роберта Музиля. Тем более – живых еще закордонных мэтров, враждебно настроенных против империи Сталина, против державы рабской, крепостнической, большевистской, тоталитарной и т. д. и т. п.

Да я бы и не сумел «справиться» с Кафкой, Джойсом – зарубежной классикой первой половины XX-го – даже под угрозой расстрела. Железный занавес еще не проржавел, цензура проявляла суровость. Предлагая мне поработать над сборником Клары, автора хрестоматийных воспоминаний о Ленине, Сучков мало чем рисковал. Его поддерживали не только мавзолейный Владимир Ильич, но и живой Вальтер Ульбрихт.

Новорожденная и набиравшая силу ГДР не хотела больше мириться с письмом Сталина в журнал «Пролетарская революция», которое поставило клеймо на создателей «Союза Спартака» и компартии Германии. Молодая республика нуждалась в почетной родословной. Ей нужен был идейно прочный фундамент. И главное: Вальтера Ульбрихта зашатавшийся на тысячах своих пьедесталов Иосиф Сталин уже не страшил.

Выход в ГДР сборника выступлений Клары Цеткин об искусстве и литературе был камушком для постройки фундамента. Москва ничего не возразила бы Берлину по поводу сборника – даже если бы захотела.

Мне крупно, смею сказать – исторически – повезло.

В 1933 году, когда Германия, демократически голосуя, доверилась Гитлеру, вдова Либкнехта, очевидно, с помощью верных друзей и посольства Страны Советов, сумела без промедления отправить в Москву громадный архив Розы и Карла.

Со времен Маркса крупнейшая в Европе партия немецких социал-демократов поддерживала связи с единомышленниками на разных континентах. Архив вобрал в себя историю социалистического движения. В Москву он прибыл благополучно – и был сразу же закрыт. Наглухо. Доступа в него лишились и вдова Либкнехта, и старший его сын Вильгельм, покинувший Берлин вместе с матерью.

Уроженку Ростова-на-Дону Софью Борисовну Рысс, получившую в предвоенную пору степень доктора искусствоведения Гейдельбергского университета, – избранницу, жену, а вскоре – вдову Карла Либкнехта, Сталин ни в 30х годах, ни позднее репрессиям не подвергал. И старший сын гонений не испытывал. Им оказывалось внимание. Вдова получила квартиру в престижном доме, расположенном в центре. Ей предложили работу в Высшей дипломатической школе. Языки она знала с детства: воспитывалась в семье состоятельной. Когда в столице построили сверхпрестижные дома – на площади Восстания, у Красных ворот – Вильгельм получил квартиру в «высотке» на Котельнической набережной.

В середине 50-х архив приоткрылся. Я вдруг обрел право вникать в сочинения ортодоксов и ренегатов социал-демократии, включаться в любые дискуссии.

Не скрою, в еретиках-уклонистах всех мастей я в ту пору нуждался острее, чем в ортодоксах. Как ни насыщен был арестантский опыт, его недоставало для понимания сложностей вдруг распахнувшейся Воли. Главная из возникших передо мною задач сводилась к тому, чтобы свести концы с концами: понять, как страна Толстого и Достоевского добралась до ГУЛАГа, а родина Гете и Шиллера – до Освенцима и Майданека. И отчего шарик этот земной никак не насытится кровищей…

Встреча с Софьей Борисовной и Вильгельмом стала неизбежной. Ведь я чуть не каждый день заглядывал в жизнь семьи, вторгался в переписку с ближайшими ее друзьями. Переписка поразила. Изрядная ее часть в прежние годы не подлежала публикации. А теперь вдруг расщедрившийся архив разрешал читать подлинники. Подчеркиваю: подлинники! Опомнясь, архив вскоре их опять запрячет, начнет выдавать микрофильмы, – а у них другой вкус.

Знакомство состоялось сердечное. К нему привели тропинки гулаговские. Воспользуюсь названием гетевского романа «Избирательное сродство» – оно обнаружилось быстро. Ощутить его, думаю, помогло различие между участниками семинаров в Дипломатической школе и счастливчиками из бывших зэков, возвратившихся из краев очень дальних.

Четверть века как Софья Борисовна стала москвичкой; полвека прошло с той поры, как вышла замуж за депутата рейхстага, вскоре солдата, узника, освобожденного из тюрьмы революцией и убитого карателями. И в Германии, и в сталинской России любую блузку обречена она была застегивать на все пуговицы, порывы – сдерживать, заветные мысли отправлять в камеру души, под замок. Полвека оставаться зажатой тисками – трудновато.

Софья Борисовна, наверное, ощутила неподдельный мой интерес к героям ее молодости, к минувшему. Несомненный интерес испытывала и она к моему поколению, к деталям нашего опыта.

Надо ли объяснять, что я ценил «обмен творческим опытом». Благодаря Софье Либкнехт и Клара, и Роза и, разумеется, Карл в моих глазах ожили. Герои, казалось бы, ушедшие в прошлое, обрели свет и тень, краски и объем.

Сданный в издательство сборник статей Клары Цеткин был основательно проутюжен и вычищен: до последней пылинки. Покойный ныне редактор сборника дрожал при малейшем намеке на отход от стандарта. Чуть что– он яростно шипел на меня: «Вижу, вы мало отсидели». Он работал как конвоир: «шаг в сторону…» и т. д. Однако задачу, которую ради меня поставил Сучков, сборник выполнил. Книжка получила прессу. Она узаконила мое появление в столичной критике. А в чьих-то глазах, возможно, подпортила арестантскую репутацию. Вызвала ли она резонанс общественный? Нет, конечно, но люди сведущие ее заметили.

Пристально изучавший прошлое, мудрый поэт Борис Слуцкий учинил однажды допрос. Что я знаю о смерти Клары? Я знал мало. Но ход его мысли понял.

Известно, что Клара Цеткин до конца дней сохраняла отношения с опальной Надеждой Крупской. Отлично известно, как к вдове Ленина относился Сталин. Две диссидентки? Нет, конечно. Клара Цеткин бесстрашно выполнила задание Коминтерна– задание Сталина! – отправившись в Берлин, чтобы открыть сессию новоизбранного рейхстага. Нацисты бушевали от ярости. Однако бесспорное право (как старейшего депутата) было на стороне посланницы Коминтерна.

Между тем книга Клары Цеткин о Розе Люксембург, написанная по чувству долга и настоянию Ленина, вышедшая в 1923 году, при Сталине замалчивалась. Больше она не издавалась. Письмо Сталина в журнал «Пролетарская революция» ни единого шанса на новое издание не оставляло. Видеть в Кларе Цеткин жалкую конформистку так же несерьезно, как видеть в ней диссидентку.

Вполне законен вопрос: где же логика? Ведь одно из двух. Где выход?

Допрос, учиненный Слуцким, имел под собою почву. В 1933 году, за год до убийства Кирова и последующих расправ над ленинскими кадрами, из дачного поселка «Архангельское» у «бурнопламенной» Клары был лишь один выход. Ее похоронили.

И Роза и Карл устраивали Сталина, пребывая в революционном Пантеоне– как жертвы штабс-капитана Пабста и команды его карателей. Двери в Пантеон Великий Кормчий предпочитал открывать пореже. Зачем ему живые мыслители, признанные авторитеты, герои? Диктаторам конкуренты не по нутру. Им нужна полная монополия.

Постепенно я осознал родство между штабс-капитаном Пабстом и Ягодой, Ежовым. Понял Розу и Карла как первых жертв ГУЛАГа. Не случайно же журнал «Каторга и ссылка» начали душить как раз на рубеже тридцатых, когда Сталин предъявил счет вождям немецких левых. И когда волны судебных процессов накрыли российскую инженерию, интеллигенцию. «Великий перелом» настиг не только крестьянство.

Однажды вечером за мирной светской беседой седая старушка, разменявшая восьмой десяток, восприняла эту бегло прочерченную параллель как догадку здравую. Поддержала крамолу без тени сомнения, без оговорок. Да, конечно, Роза и Карл тоже жертвы ГУЛАГа. Их давно пора реабилитировать.

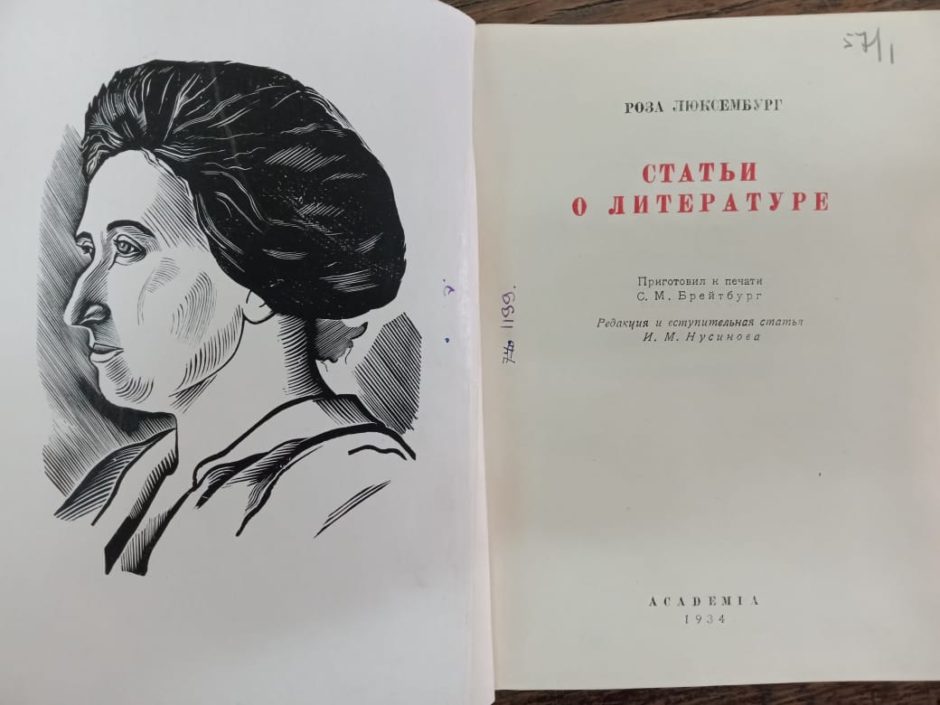

Я написал заявку в «Гослит» на сборник «Роза Люксембург. О литературе». На сей раз обошелся без протекции. Печатаясь уже года три в «Новом мире», «Иностранной литературе», в толстых и тонких журналах, я решил, что обойдусь без покровителей.

Удивительны итоги недавнего опроса, проведенного в ФРГ. Из сотни знаменитостей опрошенным предложили выбрать троих, внесших самый значительный вклад в историю Германии. Троицу составили Аденауэр, Лютер, Маркс.

Конкретно в России, конкретно на рубеже 60-х добиваться мало-мальски весомых побед над сталинизмом следовало, опираясь на пьедесталы Маркса, Энгельса, Ленина. Многогранные! В их трудах заложен такой заряд ненависти к казарменному псевдосоциализму, к засилью бюрократии, к разгулу тупых властителей, что беспорядочная пальба по мишеням – еще вчера классическим – доказывала неумение стрелков поражать цель.

Нет теоремы, есть аксиома: «Коммунистический манифест» продиктован историей европейских революций, начиная, допустим, с кромвелевской, включая, конечно, Великую французскую 1789 года, не столь масштабные– 1830-го, 1848-го; подверстывая к ним немецкую, венгерскую, не забывая о восстании на Сенатской площади в 1825-м; о победах под флагом Свободы за Атлантическим океаном.

Нет теоремы, есть аксиома: марксизм рожден просветительской верой в разум, позитивистской верой в науку, в способность раскрепощенного раба выстроить царство социальной гармонии. И еще одна аксиома: «Манифест Коммунистической партии» не внедрялся по императорскому указу в гимназиях Петербурга и Москвы, Симбирска и Варшавы. Министры и ректоры не заставляли студентов изучать основы марксизма и сдавать их на вступительных экзаменах, к примеру, в Казанский университет. И нужно найти верный ответ на вопрос: отчего среди корреспондентов и визитеров Маркса и Энгельса, среди преданных им почитателей столько отважных натур из России – Герман Лопатин, Вера Засулич, Георгий Плеханов… Библиоданные позволяют включить в перечень не три, а десятка четыре имен.

Конечно, Маркс и марксиды просчитались. Но все без исключения мыслители прошлого обрекали себя на просчеты, как только брались живописать картины будущего. Опять аксиома.

Да, среди поколений убежденных марксидов нетрудно отыскать узколобых догматиков, бракоделов, попросту бездарей. Но ведь крупных талантов тоже хватало. Самых разных. Широкое признание эмигрантке из России принес полемический очерк «Реформа или революция?», опровергший выводы Эдуарда Бернштейна. У теоретика, которому Энгельс доверил публикацию сочинений своего гениального друга, были довольно веские основания предлагать социал-демократам дорогу реформ. После франко-прусской войны и Парижской коммуны Европа развивалась на удивление мирно. Под знаменем Маркса партия продержалась уже тридцать лет с гаком. Она устояла, несмотря на «исключительный закон» Бисмарка, действовавший дюжину лет. В самом деле, кому нужны гибель на баррикадах и кровь, кровь, кровь, – если возможен путь без жертв и разрухи…

Уроженка Замостья, где в гражданскую «тлели белые кости» (строчка из забытой ныне песни), выпускница Варшавской гимназии, с юности ощущавшая «любовь» поляков и прочих инородцев к царизму, опальная гражданка высокомерной Империи, никогда не спешившей решать свои коренные проблемы, Роза Люксембург вывезла из самодержавной России куда менее благодушное представление о действительности, чем немецкий обыватель Бернштейн.

Сталин не ошибался, запирая еретиков в Пантеоне. Ему достаточно было иконы Ленина, намалеванной собственной кистью. В тяжелом серебряно-золотом окладе, дубовая, она годилась, чтобы крушить врагов его, Сталина, Божественного Величия.

Убиенная Роза как союзница в схватке с Кремлевским Горцем, с опозданием, но приглянулась Троцкому, который отлично помнил, что Роза колола его шипами.

Работая над сборником «О Литературе», я пренебрег некогда яростными спорами насчет «люксембургианства». Партийные распри в соцкомкругах, кружках и кружочках по поводу незаконнорожденного учения я воспринял как отзвуки того курса, который Коминтерн навязывал Веймарской Германии и всем тем, до кого дотягивались руки.

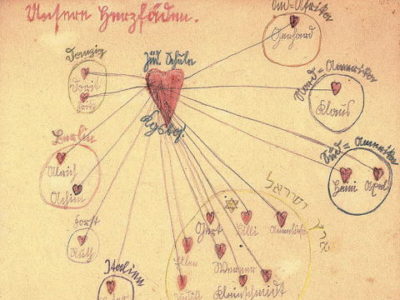

Спору нет: в статьях об Адаме Мицкевиче и Петре Лаврове, о Глебе Успенском и Льве Толстом, о Владимире Короленко и Максиме Горьком, в переписке с Яном Тышкой и Францем Мерингом, в громадном эпистолярном наследии отыскать следы «люксембургианства», быть может, и удалось бы, но только под микроскопом. Я же отбирал тексты в очках.

Близорукий, я все же добросовестно старался показать, что Роза знала шедевры русской, польской, европейской литератур, наслаждалась классической музыкой – принадлежала культуре, и что ее наследие нельзя отрывать от культуры Серебряного века. Едва ли кто-нибудь из марксидов ее времени сопоставим с Розой по чуткости восприятия искусства, по чистоте нравственного подхода к нему.

К сожалению, сборнику не везло. Его судьба уподобилась судьбе Польши. Трижды я его переделывал. На сей раз Вальтер Ульбрихт не помогал, а вредил. Он решил, что пора бы дорогим москвичам подсказать, чтобы они вернули архив его законным владельцам. Отказать Ульбрихту значило бы совершить бестактность. Однако расщедриться, удивить купеческим размахом, тряхнуть мошной – «Эх, была не была!» – архивная натура не дозволяла. Увы, в подготовленный сборник я включил документы, которые архив придержал. А без его санкции издательство не посмело бы сделать ни шагу. Пришлось изменять состав, вносить поправки в предисловие, в примечания. Пока я, проявляя стоическое упорство, работал над текстами, Ульбрихт – тоже проявляя стоическое упорство – сумел получить еще часть законнейшего берлинского имущества.

Вдохновленный, быть может, мудростью немки Екатерины Второй, я начал третий передел.

Наконец беленькая, аккуратная, как Софья Либкнехт, книжица вышла в свет. Скромным по тем временам тиражом – 9 тысяч. К слову: серенькая книжка Клары Цеткин удостоилась тиража 50 тысяч. Письмо Сталина в журнал «Пролетарская революция» и через тридцать лет (1931–1961) продолжало действовать.

На Западе нашелся эрудит, который не пропустил белой книжки. Он сделал вывод, что ее выход в свет позволительно воспринять как снятие черного Сталинского клейма с Красной Розы. Спасибо, маэстро.

Не вижу криминала, если бывший зэк реабилитирует арестантку, сидевшую в тюряге четыре раза за жажду справедливости.

В отличие от Карла, Роза Люксембург понимала несвоевременность восстания спартаковцев. Когда же восстание потерпело крах, она отказалась от предложенного ей бегства. Сочла недостойным покинуть родных пролетариев. Прикинуть бы, сколько прославленных полководцев покидало своих солдат при угрозе разгрома. Сколько трусливых вождей призывало членов своих героических партий– «смело в бой!» – пока бой не начинался…. Уверен, Роза предпочла самоубийство литераторско-профессорской жизни в Европе или за океаном.

…Выдвигая сейчас эту версию, спотыкаюсь. Решимость умереть продиктована была, очевидно, и другими мотивами. Прежде всего – остротой ощущения свершившейся катастрофы.

Когда началась первая мировая, лишь один Либкнехт исполнил долг социал-демократа: голосовал в рейхстаге против войны. Остальные деятели партии тотчас вспомнили, что они верноподданные.

В написанной в тюрьме, но сразу же получившей широкий резонанс «Брошюре Юниуса» Красная Роза вынесла приговор не патриотам Германии, а предателям, отрекшимся от своих убеждений. Однако же Роза не могла не понимать, что кризис немецкой социал-демократии – это одновременно и ее личный кризис. Крах надежд, во имя исполнения которых принесено столько жертв. Историки, писавшие о позициях Розы Люксембург при подходе к проблемам национальным, как правило, цитируют ее письма из крепости Вронке близкой подруге Матильде Вурм. В переведенном с французского тысячестраничном аналитическом словаре «Евреи и XX век» ( М.: «Текст», «Лехаим», 2004), созданном эрудитами Парижа, Нью-Йорка, Иерусалима, Вашингтона, Чикаго, Тель-Авива, Бостона, знатоки высшего класса тоже, причем не раз, цитируют письма Матильде Вурм.

«Что ты носишься с какой-то особой иудейской скорбью? Мне столь же близки несчастные жертвы каучуковых плантаций в Путумайо и негры в Африке, жизнью которых европейцы играют как мячиком. Известна ли тебе фраза из творения генерального штаба, изреченная в связи с походом генерала Трота в Калахари: «…И хрипы умирающих, безумные вопли гибнущих от жажды тонули в возвышенном покое бесконечности». О, «этот возвышенный покой бесконечности», в котором столько воплей замирают, так и оставшись не услышанными, – они звучат в моей душе с такой силой, что у меня в сердце не остается особого уголка для гетто: я чувствую себя дома во всем мире, где есть облака, птицы и человеческие слезы» .

Парижанин Энцо Траверсо включает в очерк строки из другого письма. 28 декабря 1916 года, отвечая на рождественское приветствие Матильды Вурм, Роза пишет ей из крепости Вронке:

«“В них, по-моему, слишком мало полета”, – замечаешь ты меланхолически. “Слишком мало” – это великолепно! Да вы вообще не летаете, а ползаете. Здесь разница не в степени, а в сущности. “Вы” вообще другой зоологической породы, чем я, и все ваше брюзгливое, угрюмое, трусливое, половинчатое “существо” никогда не было мне так чуждо, так ненавистно, как теперь. Ты полагаешь, вы согласились бы пойти против течения, но ведь за это сажают в каталажку, а уж это “никакой пользы не приносит”. Эх, вы, убогие торгашеские души, вы были бы, вероятно, готовы предложить даже малую толику “героизма”, но только “за наличные”, и пусть это будут три позеленевших медных гроша, но “пользу” надо видеть на прилавке немедленно! Не для вас, видно, сказано простое слово честного и прямого человека: “На том стою, и не могу иначе. Г-споди, укрепи меня” .

Это счастье, что не вам подобные делали до сих пор мировую историю, иначе мы еще не имели бы Реформации и не выбрались бы еще из ancien regime».

И дальше: «… В последнее время я обрела твердость получившей закалку стали (впрочем, я и прежде никогда не была мягкой). Теперь ни в политической, ни в личной жизни я не буду делать ни малейших уступок… Достаточно ли тебе для новогоднего привета? Тогда помни. Ты должна остаться человеком. Быть человеком – значит всю свою жизнь не колеблясь бросить на “великие весы судьбы” , если это необходимо, и одновременно наслаждаться каждым светлым днем и каждым прекрасным облаком».

Матильда – супруга Эммануила Вурма, сотрудника журнала «Нойе цайт», помощника его бессменного редактора Карла Каутского – того самого, кого Ленин возненавидел как ренегата, – покончила самоубийством в 1934-м. Карлу Каутскому повезло: он умер собственной смертью. В 1938-м. Жене его, Луизе Каутской, такой удачной доли не выпало: восьмидесятилетнюю старуху в 1944-м сожгли в Освенциме.

Вспоминаю сейчас не только партийных или близких к партийным кругам подружек Розы, писавших ей в крепость Вронке. Перебираю в уме судьбы еврейско-немецких талантов ее эпохи, ее поколения, при этом очень разной политориентации: изломы жизни Франца Кафки, Лиона Фейхтвангера, Карла Крауса, Артура Шницлера, Эрнста Толлера, Стефана Цвейга. Напомню: не бунтаря, а пацифиста, друга Ромена Роллана. Стефан Цвейг покончил самоубийством в 1941-м за Атлантическим океаном.

Каждому из еврейских талантов, прочно укорененных в немецкой культуре, пришлось пережить крах иллюзий. Убежденным космополитам, отнюдь не склонным замыкаться в иудаизме, пришлось пережить трагедии, нравственные и физические. Не обязательно в Освенциме, в Третьем рейхе. Душегубок хватало на всех широтах. Таланты, что называется, не отходя от кассы, сполна, не скупясь, оплачивали свой «проезд» в культуру Европы. Но их на ходу выкидывали из вагона.

Вот я и гадаю: а если бы узница, освобожденная предсказанной революцией, не была брошена в Ландверский канал 15 января 1919 года, если бы дожила до 30-х, 40-х, нашелся бы в ее сердце уголок для «особой иудейской скорби»?

Энцо Траверсо сообщает в очерке, что Роза появилась на свет в семье, родословная которой насчитывала семнадцать поколений раввинов. Маркс родился в семье, насчитывавшей четырнадцать поколений раввинов. Да узнай они о шести миллионах расстрелянных и сожженных в годы Холокоста… Да услышь они, что страны, толкующие про демократию и права человека, отказывали в убежище, когда Гитлер изгонял евреев из Германии… Да получи они весть, что через 60 лет после Холокоста некий государственный деятель юго-восточной державы, выступая на глобальном по размаху конгрессе, делегатами которого были авторитетнейшие приверженцы ислама, заявил под бурные аплодисменты единомышленников: нас миллиард триста миллионов, а евреев – тринадцать миллионов. Пора принимать «окончательное решение». Пора сбросить Израиль в море и избавить народы от еврейской нечисти…

Подозреваю, что не 17, а 117 поколений раввинов восстали бы из могил. Что согбенные поднялись бы во весь рост.

Роза Люксембург не отличалась ни сильным телосложением, ни высоким ростом (156 см). После болезни в детстве чуть волочила ногу. И все же не допускаю мысли, что рожденная для полета, сохранив жизнь в 1919-м, выказала бы готовность ползать в 33м, в 44-м, проявила бы жертвенное смирение в наступавшие на горло времена. Несмотря на пророческую зоркость, у «Красной Розы» не промелькнула догадка, что в 48-м совершится чудо, и через две тысячи лет после разгрома и рассеяния возродится Израиль. Марксиды не верили в чудеса. Но думаю, что после 48-го Матильда Вурм получила бы от бывшей арестантки другой ответ на свое рождественское послание. Другой – однако и в нем слышалось бы эхо давней формулы Лютера: «На том стою, и не могу иначе».

Для проверки этой не слишком рабочей гипотезы есть резон наметить пунктиром параллель: удар ледорубом по черепу Троцкого схож с утоплением трупа Розы в Ландверском канале. По методу, почерку.

В аналитическом словаре очерк о Троцком написал Норманн Джерас, историк из Манчестера: «Подобно многим нерелигиозным евреям XX в. Лев Троцкий сочетал в своем характере следы собственного происхождения и глубокую приверженность универсалистской мечте радикалов и социалистов, всех тех, кто страстно верил в ценности прогресса».

Ученый констатирует, что авторы трудов о Троцком далеки от единодушия. Одни придают его связям с еврейством большое значение, другие – почти никакого. Позволю себе несколько штрихов.

Троцкий считал недопустимым подчинять классовый подход национальному; Бунд должен представлять не интересы еврейских рабочих в партии социалистов, а партию в еврейских рабочих массах!

Историк делает вывод, что после 1933 г. Троцкий больше не сводит антисемитизм к пережиткам феодальных времен, видя в нем разновидность современного варварства, порожденную кризисом капитализма. Гитлеровский нацизм он считает крайним воплощением этого варварства, отрыжкой дремучего страха и суеверий, симптомом смертельной болезни режима. В этом причина, по мнению Троцкого, того, что стран, изгоняющих евреев, становится все больше, а стран, готовых дать им прибежище, все меньше. В конце 38-го Троцкий предсказывает: «Нетрудно вообразить, что ожидает евреев с началом будущей мировой войны. Однако если войны и не будет, направление, в котором изменяется мнение мирового сообщества, несомненно, означает физическое уничтожение евреев».

Пока троцкистов, анархистов, эсеров, большевиков, преступивших генеральную линию, не достреляли в тюремных подвалах и на краю оврагов, не сгноили в бурах и карцерах, затравленные, но еще живые решались на бунтарство. Оплачивалось оно по твердой цене: смертью.

Как всегда и всюду, среди обреченных встречались вконец обессиленные и упавшие духом. Но, обобщая «политзэковский» опыт давней поры, беру на себя смелость утверждать: тогдашние «политсмертники» сохраняли «душок». Они еще следовали традициям, окрепшим на царской каторге и в ссылке.

Да, евреи из этого «контингента» не читали молитву перед тем как доскребывать миску баланды, забывали про вековую мечту изгнанников возвратиться в Иерусалим. Религиозные ортодоксы вправе предъявлять им суровый счет: ведь отреклись от еврейства! Однако же еврейство отрекаться от них не имеет ни права, ни возможностей – общие враги не дадут. День и ночь жидоморы талдычат, кто во всем виноват. Но главное: предъявлять бессчетным жертвам одно обвинение за другим или же предавать их забвению означает совершать большой просчет и великую глупость. За свою соцутопическую веру «контингент» сражался достойно. Порой героически. Как завещали Маккавеи и Бар-Кохба.

Я вовсе не голословен. Мои доказательства – в томах исторического альманаха «Минувшее». В мемориальских сборниках «Звенья». В «Журнале узников тоталитарных систем» – его выпускал под названием «Воля» С. Виленский, отбывавший срок в Сухановской тюрьме, а затем на Колыме.

Сегодня не нужно быть сверхпроницательным, чтобы заметить: национальные корни, столько раз перерубленные на протяжении тысячелетий, вновь обнажаются. Вновь подтверждают свою витальную силу.

Верная пролетариям всех стран Роза на рубеже XX-го была убеждена, что разжала тиски еврейства. Вырвалась из духовного гетто. На рубеже XXI-го ей пришлось бы убедиться, что умудренные пролетарии Запада и Востока, Юга и Севера, услышав о «Красной Розе», непременно вспомнят о ее нацкорнях. Почти криминальных. Шутка сказать: семнадцать поколений раввинов…

Троцкий задержался в памяти немалой части трудящихся как Вечный жид, как воплощение жидовского социализма. Правда, в исследовании Норманна Джераса – как воплощение трагической судьбы еврейского народа. Норманн Джерас знает, что следы от оков, от кандалов и наручников долго саднят.

Поздравив с рождением беленькой «Розы», Софья Борисовна не удержалась, снова напомнила: «Хотелось бы дожить до Либкнехта…»

Вдова имела в виду не статьи покойного, не его речи в ландтаге, рейхстаге. Как раз в ту пору берлинское издательство «Дитц» – крупное, с заслугами и традициями – начало выпускать девятитомное собрание сочинений Либкнехта. Вдова не сомневалась, что большинство статей и речей в него войдет. А вот труд, в котором автор видел главное свое детище, – безусловно, нет. Работать над «Исследованиями законов общественного развития» Либкнехту удавалось только во время тюремных отсидок. На свободе автор себе не принадлежал. Время съедали партия, депутатство, пресса, европейские связи.

Исполняя вдовий свой долг, Софья Борисовна сумела довести до кондиции незавершенный труд (с помощью добросовестного, не щадившего сил ученого, доктора Морриса), разобраться в конспектах и планах, выстроить здание. В мюнхенском издательстве «Курт Вольф Ферлаг» сумела в 1922 году издать книгу. Но дальнейшая ее судьба была драматична. Возможно, по совету коминтерновцев, немецкие коммунисты делали вид, что книги не существует. Некий диссертант в своей докторской, боясь коварных оппонентов, сделал сноску: «Исследования проводились в тюрьме, причем в болезненном состоянии». Я подумал об отечественной традиции: нет смысла спорить с Чаадаевым – он же сумасшедший.

Интереснейшую главу из книги, названную «Искусство», мне удалось напечатать в январском номере журнала «Театр» за 1959 год. Помогли круглая годовщина убийства – сорок лет – и «оттепельная» смелость редактора…

Первая удача добавила куражу. В издательство «Искусство» я принес очерк «Об эстетических взглядах Карла Либкнехта». Очерк вышел в сборнике «Вопросы эстетики».

Но вдова не раз возвращалась к разговорам о книге. Робко и одновременно настойчиво.

Робко, потому что в предисловии к многолетним «Исследованиям» Либкнехт писал: «Не эклектизм, а универсализм является девизом и принципом интеллектуально-психической жизни автора. Вне этого принципа автор существовать не может, им он дышит, по этому принципу он действует в меру своих сил, несознательно или полусознательно, уже со времени своей юности, уже давно, еще прежде, чем над ним взошли звезды Плотина, Кузануса, Бруно, Спинозы, Лейбница, Гете»*.

По материнской линии Либкнехт – потомок Лютера. Однако же назван Карлом в честь Маркса. И все же основатель учения и партии не удостоился чести быть поставленным в славный ряд за Николаем Кузанским, Спинозой, Лейбницем… Отчего же?

В «Исследованиях» сколько угодно раздумий непростительно еретических, зачастую насквозь криминальных, если судить о них, вызубрив «Краткий курс…» Каюсь, зубрил, но без толку. Не усвоил, раз подал в Гослитиздат очередную заявку на подготовку сборника, в котором Либкнехт трактует проблемы искусства.

Сегодня меня в дрожь бросает при мысли о цене, в которую обошлась заявка. Увы, я не доктор Моррис. Погружаться в карандашные пометки насчет драм Лессинга, Шиллера, Людвига Тика, Гете, живописи, музыки – дело не по моим зубам. Я бы рухнул на полпути под тяжестью груза – к счастью, выручали друзья, для которых немецкий был родным и расшифровка тайн не оборачивалась потерей рассудка.

Пока работа над сборником шла ни шатко, ни валко, жизнь била ключом– и чаще по голове. Получил отставку Хрущев, по приказу партии пришлось свернуть экономическую реформу Косыгину, похороненный Сталин восстанавливал силы. …Взбунтовались студенты Сорбонны. С весны 68-го Запад– от Европы через Атлантику и Тихий океан до Японии – начали заливать волны разгорячившихся «новых левых». Им понадобились кумиры. Известно же: если у бунтарей нет икон и знамен, то атакам грош цена. Между тем иконы на каждом углу не валялись. В годы тоталитарные стадам покорных и покоренных остро недоставало мудрых и дельных пастухов-пастырей. «Новые левые» обратились к началу столетия, заглянули в лабораторию века. Выяснили, что получивший признание Герберт Маркузе когда-то входил в «Союз Спартака». Вроде бы наследник Карла и Розы?

Лучшей формулой демократии по сей день считаются строки из тюремных заметок Розы Люксембург о русской революции 1917-го: «Социализм без политической свободы – не социализм… Свобода только для сторонников правительства, только для членов партии, как бы многочисленны они ни были, – это не свобода. Свобода непременно предполагает свободу для тех, кто мыслит иначе…»

Но эта формула «великой коммунистки» (Ленин) исключает однопартийность. Она выталкивает Красную Розу из марширующих колонн догматиков, правоверных, идущих вперед.

Ровно 100 лет назад – в 1904-м – появился отклик Розы Люксембург на книгу «Шаг вперед, два шага назад», которого с нетерпением ждал Ленин. Автор настаивал на том, что отзыв именно Розы именно в журнале Каутского «Нойе Цайт» весьма желателен для европейского резонанса книги.

Разумеется, во времена тоталитарные историкам корректно-ортодоксальным если и приходилось упоминать об этой рецензии, то крайне сдержанно, а не ортодоксальных печатали крайне сдержанно. Оттого есть резон позволить себе несколько строк – еретическихпрежде, зато вполне ортодоксальных теперь.

В канун 1905 года Роза отметила опасность того, что «ультрацентрализм», в котором Ленин видел защиту от заражения партии болезнями реформистскими, повредит творческому духу движения, внесет в него дух казарменный. Сознавая, что российская социал-демократия вошла в полосу напряженных поисков в сфере тактики, Роза настаивала, что сковывать инициативу партийной мысли, выстраивать перед ней частокол означает лишать партию возможности справиться с возникшими задачами.

Добавлю, что наши споры о Сталине разгорелись лет через тридцать пять после его смерти – раньше они слишком дорого обходились. А Красная Роза предвидела сталинизм лет за тридцать до разгара «культа личности».

Так кто промахнулся, а кто проявил зоркость?

К началу семидесятых, когда надвинулось столетие «трех Л» – трех почти однолеток – Ленина, Либкнехта, Розы Люксембург, – пресса соцлагеря (и особенно ГДР) оказалась в непростой ситуации. Замалчивать юбилей основателей компартии Германии немыслимо. Не замечать, что за Берлинской стеною они, теперь «старые левые», пересаженные в вагон «новых левых», неизбежно встанут на дороге ленинцев-сталинцев из Болгарии, Венгрии, Польши, Чехословакии, Китая, Северной Кореи… Сложновато. Бестактно.

В особом положении оказалось дрезденское издательство «Кунст». Десятый год оно зажмуривалось, отворачивалось от московского сборника. Не помышляло об «эстетике Карла». Но, черт возьми, на пороге столетие. Как быть?

Дрезден нашел, по-моему, простенький и корректный ход. Издательство решило переиздать книжку, выпущенную в Стране Советов. Никто не обвинит его в ереси.

Зачем 5 марта грустить о смерти их Сталина, если в этот же день родилась наша Роза?

Забавно наблюдать, как с годами менялся мой акцент. Напомню: антисталинский, он поначалу хранил следы ГУЛАГа. Но понемногу Сталин отодвигался в тень, а под флажком Сорбонны в ряды поднявшихся на баррикады прорывались противники Ленина. Немного жаль, что десятилетие назад позволить себе в российской печати такую вольность значило «разрушить всю постройку» (так говаривал Карл Иванович, персонаж толстовской повести «Детство, отрочество и юность»).

Еще знаменательней, что отыскивать для себя кумиров начали не только студенты Сорбонны, но и краснобригадовцы. Естественно, в той же самой «лаборатории века», где хранится его идейный багаж. Ничего у меня не спрашивая, ни о чем не извещая, некий темпераментный итальянец переиздал на собственный лад московскую «Розу», неповинную в этой метаморфозе. Благодаря милости «Бертани-эдиторе» я удостоился ранга маоиста. Благодарю за внимание. Красная Роза– воистину Прекрасная Дама. Ей должно быть приятно.

Перестройка… Раз издательство выпускает фундаментальную серию «История эстетики в памятниках и документах», отчего бы не предложить ему сборник избранных трудов Карла и Розы, вполне отвечающий профилю серии? Доводы: сборник Либкнехта «Мысли об искусстве» вышел еще в 1971-м и тотчас же разошелся. Портфель у меня набит новыми материалами… Обрели хрестоматийность сборники об искусстве маститых последователей Маркса и Энгельса в странах содружества: Болгарии, Венгрии… Статей и диссертаций на эту бескрайнюю тему – вагон и несчитанные тележки. Почему же в серии «История эстетики…» место, исторически завоеванное Антонио Грамши, Полем Лафаргом, Францем Мерингом, исчезло?

Послал заявку в «Искусство». Год жду, второй. Наступает скорбно-торжественный 89-й. Пишу короткое, но откровенное письмо «гражданину начальнику» (терять нечего – поезд ушел). Намекаю, что, будь на месте почтенного издателя некто с политкругозором, «Избранное» Карла и Розы уже заняло бы свое место в схватке идей, которая не угасает и в которой главе издательства, как видно, желанен проигрыш.

К глубокому моему удивлению, ответ пришел вскорости. Но ответ коварнейший: издательство согласно выпустить «Избранное» к дате, указанной в заявке. Объем – 30 печатных листов. Тонкость заключалась в том, что заявку я подал два года назад, сейчас же до истечения срока оставалось два месяца. Как сказал товарищ Сталин, «великая энергия рождается ради великой цели». День в день, час в час я положил на редакторский стол тяжелую папку. Война началась. Издательство решило выйти из нее победителем, взяв меня измором. Прошел 89й, 90-й… Я проявлял выдержку, наблюдая за ходом истории. В глазах издательского начальства, уже готового смыть с себя марксистскую скверну, мои Карл и Роза явно не повышались в цене. Но заведенный механизм пока работал. Из типографии поступила верстка, затем сверка, наконец «чистые листы». До выхода тома – недели.

Наивный фаталист, я думал, что в материнской утробе ребенок развивается девять месяцев. Что раз зачатие состоялось и роды уже на днях, то нет мастеров, способных сделать младенца зародышем. Но оказалось, что есть!

Когда пошел очередной месяц, я отменил эпическое спокойствие. Во мне продрал глаза лениво дремавший старый зэк. Как ищейка, пошел я по следу, добрался до типографии.

– Миленький! – всплеснула руками ее хозяюшка, очень милая дама. – Да где же вы раньше были? Мы тираж отпечатали, сложили, устали звонить в издательство, выпрашивать грузовик. Нам хранить негде. Видите, между книг, как в лесу, пробираемся. Ждали, ждали и пустили тираж на обертку.

– Отчего же вы не спихнули тираж торгашам?

– Как же я спихну без переплетов?

– А по знакомству переплести хоть сотенку экземпляров в голову не пришло? Автора отыскать не догадались? Я бы в зубах тираж вынес…

– Что вы, это кража, уголовное дело. У «Искусства» договор с Книготоргом давнишний – 2 рубля 70 копеек. А теперь инфляция. С вас бы переплетчики за каждую «Розу» содрали двести семьдесят.

…Судьба-индейка. Древний фатум. И при жизни, и после смерти. Эх, Розочка. Эх, Карлуша…

Я «родил» пяток экземпляров. В переплетах. Один отдал в родную «Историчку» (на Старосадском). Другой послал в Польшу – заслуженному вдовцу Розы, профессору Феликсу Тыху. Давно не виделись, но когда-то гостил у него и ценю еще больше, чем раньше. Третьим экземпляром я отдарил политолога из США Роберта Такера, вручившего мне свой труд о Сталине. Роберт Такер заверил, что прочитает «Избранное» и передаст в библиотеку Конгресса.

Профессор Нарихико Ито четверть века назад прислал мне подготовленный им сборник писем Розы Люксембург. Великая радость – погасить столь давний должок.

Принимаясь за эти заметки, раскрыл свой исчерканный рабочий экземпляр «Избранного». И вновь не удержался от элегических вздохов. В 2004 году я писал бы иначе, чем в истекшем столетии. Иначе составил бы сборник Либкнехта «Мысли об искусстве», который дрезденский редактор продержал в портфеле семнадцать лет – пока не зашатался трон Хонеккера и не обрушилась Берлинская стена. Иначе проработал бы свой раздел о марксидах в четвертом томе «Истории эстетической мысли». Издававший «Историю…» Институт философии АН СССР тоже выдерживал ее семнадцать лет и выпустил лишь в перестроечном 1987-м.

Переписывать заново? Ни за что.

Задерживаю взгляд на страницах «Избранного», где Роза выверяет сложившийся у нее образ Маркса. Набрасывает картинку духовного развития создателя Интернационала. Исходный мотив ее размышлений– цельность учения Маркса. Добиваясь гармонического, «последовательно-целостного» решения частных проблем практической и духовной жизни, Маркс – пишет Роза – искал «монистической концепции материального и морального мира». Он не был в состоянии ее найти – «до тех пор, пока сам ее не создал».

В 1923 году крупнейший в Венгрии последователь Маркса – Георг Лукач– в своей книге «История и классовое сознание» тоже выдвинул на первый план тезис о целостности. Настаивал, что решающее отличие марксизма от буржуазной мысли не в том, что при объяснении исторического процесса главная роль отдается экономическим мотивам… Самое важное – категория целостности. В ней сущность метода. Его революционное начало.

Через сорок четыре года теоретик и практик итальянского лево-социалистического движения – Лелио Бассо – в предисловии к «Политическим трудам» Розы Люксембург тоже настойчиво утверждал, что для Маркса и для творческих продолжателей его дела наиболее важным является «фактор целостности».

По-моему, каждый, кого современность сжимает в своих объятиях, обречен сделать вывод, что для решения ее апокалиптических проблем необходима как раз целостность в подходе к событиям.

Неотрывная от веры в возможность социальной гармонии идея целостности, на мой взгляд, имеет прямое отношение к эстетическим воззрениям Розы. К концепции культуры. К оценкам художественных творений: музыки Моцарта, романов Толстого… К переводу «Истории моего современника» Владимира Короленко – и вступительному очерку к нему – тюремному завещанию 1918 года, высшему достижению немецко-русской марксистской критики начала XX-го века.

Общепризнанно, что в публицистике и в эпистолярном наследии Роза Люксембург покоряет чуткостью к слову. Что же мне теперь – в угоду модным поветриям причитать да каяться: пощадите консерватора, обещаю бежать впереди прогресса! Быть может, пристроиться к нынешним героям, по псевдониму – коммунистам, редеющие колонны которых ведет большой пролетарий Анпилов? И полководец подстать Бонапарту – генерал-полковник Макашов…. Боюсь, что красавцы из этой компании не добились бы успеха ни у одной подружки Розы, не говоря уж о ней, строптивой.

Предпочитаю остаться твердолобым исчадьем ГУЛАГа, не жалеющим, что перед внучкою наполеоновского солдата, застрявшего в Германии, перед Кларой Эйснер, из любви к России вышедшей замуж за смертельно больного плотью, но покорявшего духом бунтаря-иудея Цеткина, вины моей нет.

Было дело. Прилетел я в Северную Осетию. Вместе с орджоникидзевской знатью пригласил меня в горы богатый колхоз. Банкет потребовал могучего здоровья. Допив третий рог крепчайшей араки, я ощутил на плече руку соседа: «Сыкудадэл?» Старец и второй и третий раз повторил. Наконец до меня дошло. Вокруг стола сидели Кобы. Значит, старец допрашивал: «Сталина куда дел? «Отвечал я тихо, но твердо: «У меня своих хватает»…

В переделкинском Доме творчества писателей ужинала прочно сложившаяся компания: Семен Липкин, Леонид Лиходеев… К столу подсел также покойный теперь Анатолий Злобин. Малость поерничал, а затем, подмигнув и потирая руки, посочувствовал мне:

– Ну, дорогой, имечко придется менять. Перестройка. Смело могу плевать на Карлу Марлу.

Я шуточку не принял: «Как-нибудь дотяну. Леонид Лиходеев меня поддержал: «Сколько там осталось? Мелочь».

Если заметки эти – возвращение и прощание, то повторю цитату из Гете, которой закончил предисловие к «Избранному». 28 марта 1827 года Гете сказал Эккерману: «…Личность творца– единственное, что входит в культуру народа и там остается».

P. S. Пришла весточка: один из участников московской встречи, вернувшись в Берлин, напечатал статью: «Роза, Вилли, Марлен». Разумеется, журналистская шутка. Но доброе слово и кошке приятно.

(Опубликовано в газете «Еврейское слово», №№ 197, 198)

Революция, «изъязвленная злословием штыков»

Фантомная угроза иудео‑большевизма