Волшебник слова и нескладное чудище: перечитывая «Повесть о любви и тьме» Амоса Оза

Три года назад, 28 декабря 2018 года, ушел из жизни израильский писатель Амос Оз

Материал любезно предоставлен Jewish Review of Books

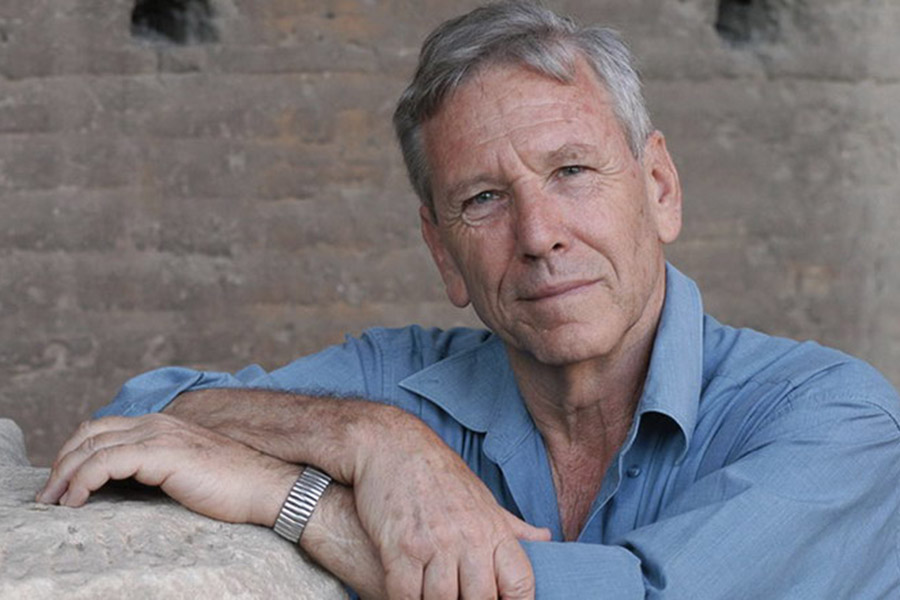

Амос Оз — в конце 2018 года его смерть пробила зияющую брешь в ткани ивритской и израильской литературы и культуры — всегда был больше, чем писатель. Это был символ — чуть ли не фетиш — того, какими мы, израильтяне, видели или мнили самих себя. Он олицетворял все пленительные качества — хоть реальные, хоть воображаемые — мифического сабры: гений, но скромняга, тонкая, склонная к самоанализу натура, но не невротик, возвышенно мыслящий идеалист, но в то же время толерантен и прагматичен. Даже то, что он был хорош собой, не прихорашиваясь, отвечало фантазиям о настоящем сабре, идеальном мальчике из кибуца, герое сионистской мечты.

Но у этого почти истеричного обожания была и оборотная сторона. Литературовед, а также редактор Оза Игаль Шварц охарактеризовал неровное отношение Израиля к Озу как «биполярное читательское расстройство», заметив, что с Озом «обходились, точно с сыном богов, но одновременно как с козлом отпущения». В книге об Озе Шварц написал: «Его красноречие и харизматичность ошеломляют, но в то же время отталкивают читателей». Впрочем, однажды в творческой карьере Оза настал миг, когда читателей (а еще сильнее критиков) стали отталкивать не только его красноречие и харизматичность. Их также отвращали его манера говорить от первого лица множественного числа даже тогда, когда он чутко и искусно изображает маргинальных персонажей, то, как легко он выступал в роли пророка и говорил от имени коллективного нравственного духа, и, наконец, некая аура привилегированности, а возможно, даже самодовольства, начинавшая раздражать многих читателей, которым прежде импонировало его творчество.

Трудно сказать, когда зародилось это неприятие, но признаком перемен стало еще и то, что литературные обозреватели принялись, каламбуря, называть Оза «Волшебником слова» . Что ж, вне зависимости от того, когда отношение стало негативным — а, говоря по справедливости, рано или поздно так меняется отношение практически к любому прозаику, отождествляемому с его национальной культурой, — мы можем совершенно четко установить, когда именно аудитория израильской литературы обнаружила, что полюбила Оза вновь, — в 2002 году, после выхода «Повести о любви и тьме». Почему именно эта из всех его книг — мемуары из категории «нескладное чудище » — побудила ивритского читателя и, что еще удивительнее, бессчетных читателей во всем мире вновь проникнуться нежными чувствами к Озу?

Это стало сюрпризом и для самого Оза. Чем берут эти довольно неуклюжие, занимающие без малого 600 страниц мемуары, которым автор дал странную характеристику «беллетризованные», — отчего они заставили очень многих читателей раскрыть объятия Озу и беззаветно полюбить его снова? Книгу перевели на три десятка языков, включая арабский, и удостоили множества литературных почестей, в том числе германской премии Гёте. Она даже добралась до Голливуда, где Натали Портман открыла ее для себя, сняла одноименный фильм и сыграла в нем главную роль (тот, правда, оказался лишен таких чарующих свойств и после нескольких показов на кинофестивалях вскоре сошел с экрана). Как Оз неоднократно заявлял в интервью, он ожидал, что его мемуары в полной мере оценят и с удовольствием прочтут лишь в узком кругу тех, кто схож с ним по происхождению и обстоятельствам жизни в подмандатной Палестине и Израиле первых лет государственности. Но, в сущности, вовсе не из‑за малоизвестности этих страниц истории — из‑за того, что Оз воссоздает забытый Иерусалим — у «Повести о любви и тьме» было, казалось, мало шансов на всемирный успех, выражающийся в бойких продажах книг и похвалах критиков. Скорее, дело в неровной литературной текстуре мемуаров, в их структуре (а точнее, отсутствии структуры) — эти особенности, по идее, должны были осложнить путь книги к читателю, но, как ни поразительно, именно «Повесть о любви и тьме» вернула Озу благосклонность читателей и критиков.

«Повесть о любви и тьме» выписывает извилистую траекторию, то переносясь в будущее, то возвращаясь в прошлое, от меланхоличного и довольно маргинального детства Оза в Иерусалиме под властью Великобритании переходит к его юности в кибуце, где он, человек со стороны, чувствовал себя не в своей тарелке, затем углубляется в историю его семьи в Восточной Европе, а оттуда переключается на его воспоминания детства, выводящие к некоторым памятным моментам зрелых лет. В сердце этой истории мы обнаруживаем сложные, порой мятущиеся отношения юного Оза — единственного ребенка в семье, наделенного даром красноречия и богатым воображением, — с любящими, но требовательными родителями. Его отец Йеуда‑Арье Клаузнер был высокообразованным человеком с большими интеллектуальными устремлениями, и его запросам не соответствовала занимаемая им должность библиотекаря в Национальной библиотеке на горе Скопус. Его мать Фаня Клаузнер, в девичестве Мусман, была тонко чувствующей молодой женщиной и безуспешно боролась с депрессией. В воспоминаниях полным‑полно колоритных взрослых персонажей (а детей очень мало), попадаются известные исторические фигуры — такие, как двоюродный дед Оза профессор и известный во всем мире специалист по еврейской литературе, чьи труды вызывали полемику. Он написал, в том числе, одну из первых биографий Иисуса как еврея и соперничал с Хаимом Вейцманом за пост первого президента Израиля, будучи кандидатом от правых. (Застенчивый отец Оза жил в тени своего дяди.)

Нас также знакомят с обаятельным человеком и великим ивритским поэтом Шаулем Черниховским: он был другом семьи Фани и регулярно бывал в их доме в Одессе, куда обычно приходил с молодыми русскими красавицами, чтобы непринужденно поболтать со своим другом Хаимом‑Нахманом Бяликом, национальным поэтом современного Израиля; в книге Бялик предстает в образе приветливого обжоры, всегда готового присоединиться к роскошному пиршеству. На страницах мемуаров появляется еще одна прекрасно знакомая нам историческая личность — нобелевский лауреат Шмуэль‑Йосеф Агнон, фигура интригующая: он жил напротив Йосефа Клаузнера, двоюродного деда Оза, и почти не пытался таить нелюбовь к соседу. Особенно трогательные отношения связывали маленького Оза с его учительницей в начальной школе, великой ивритской поэтессой Зелдой Шнеерсон‑Мишковски, происходившей по прямой линии от третьего Любавичского Ребе: Оз трогательно называет ее «Мора Зелда» , она становится его первой литературной неразделенной любовью. Мы встречаем даже Давида Бен‑Гуриона — невысокого, пузатого отца современного Израиля; его экспансивной натуре тесно в стенах сурового, почти монашеского рабочего кабинета, куда однажды спозаранку вызывают ошеломленного юного Оза, чтобы тот выслушал грандиозные размышления Старика о философии и в особенности о Спинозе (Бен‑Гурион знаменит своим страстным увлечением Спинозой).

Перед нами проходят чередой и не столь прославленные, но мастерски выписанные персонажи, чьими глазами мы видим давно исчезнувший мир: перепуганные, зачастую издерганные еврейские иммигранты, привозящие с собой бремя жизни в диаспоре со всеми ее страхами и неуверенностью в завтрашнем дне; арабские аристократы, кажущиеся весьма искушенными в жизни и чрезвычайно элегантными; чудаковатые британские чиновники, а также представители молодого поколения, сабры, однолетки Оза — среди них он, похоже, так никогда и не стал по‑настоящему своим. Это замысловатое кружево случаев из жизни, знакомцев и воспоминаний сплетено воедино, проработано очень детально и разворачивается перед читателем в темпе, словно бы позаимствованном из иных эпох и стран.

Однако именно то, что делает «Повесть о любви и тьме» уникальным читательским опытом, уменьшает ее шансы на глобальное признание в мире, где общедоступность почти равняется успеху. Вдобавок замысловатая паутина воспоминаний и смыслов вывязана очень рыхло. Лучший способ описать структуру этого романа — заявить напрямик, что никакой структуры у него нет: читатель рискует утонуть в уйме подробностей, часто не несущих никакой сюжетной функции, и порой кажется, что автор вдается в эти подробности просто по капризу. Аморфность этой книги — более милосердное определение подобрать не могу — редко упоминалась в отзывах критиков, но не прошла совершенно незамеченной. Ариана Меламед в уникальной по враждебности рецензии с сардоническим заглавием «Амос Клаузнер, писатель?» написала, что «Повесть о любви и тьме» — это «история, не имеющая структуры и произвольно перескакивающая туда‑сюда». Со сходной читательской нетерпеливостью Меламед оценивает зашкаливающее изобилие подробностей: «Что делать с этой грудой избитых, затасканных, мятых литературных клише?.. С огромной грудой чисто дежурных образов, заслоняющей все, что Оз имеет сказать. А собственно, он крайне мало что имеет сказать».

Вспышка враждебности со стороны Меламед была непомерной и необоснованной, но в то же время заострила внимание на литературных изъянах, упущенных из виду в рецензиях более «благовоспитанных» критиков.

То, каким рыхлым оказывается текст «Повести о любви и смерти», особенно шокирует, если учесть экстраординарную лаконичность типичных текстов Оза: он претендовал на писательскую славу именно благодаря «волшебному» языку, почти сверхъестественной безупречности каждого абзаца, каждой фразы и каждого слова. Напротив, в мемуарах Оза содержатся самое малое две книги: первая — о трагедии его матери, а вторая — прустовская реконструкция непосредственного потока заветных воспоминаний. Эти две разные книги, втиснутые под одну обложку, не всегда сосуществуют гармонично. Они прерывают друг дружку, нарушают плавное течение друг дружки, а порой даже как будто соперничают за взор читателя, словно двое изголодавшихся по чужому вниманию детей, чей усталый отец (или автор) не в состоянии их угомонить.

Основной сюжет «Повести» Оза — душераздирающая история, в центре которой прогрессирующая душевная болезнь его матери Фани; она, хрупкий заморский цветок, так и не сумела укорениться в суровой реальности подмандатного Иерусалима, и меланхоличность этого города мало‑помалу проникает в ее душу, перерастая в самую настоящую депрессию, а депрессия, в свою очередь, отдаляет Фаню от ее мужа и единственного ребенка и в конце концов толкает на самоубийство. Этот сюжет, также ставший основой для злосчастного киноэкзерсиса Натали Портман, впервые возникает в блестящей новелле молодого Оза «Гора злого совета» (1976), которую часто — и, на мой взгляд, совершенно справедливо — считают вершиной его творчества. Но, в отличие от написанной лаконично и гипнотически красиво «Горы злого совета», где реальный факт утраты матери переплавлен в историю о том, как она бросила семью и уехала с высокопоставленным британским офицером за границу, в «Повести о любви и тьме» этот сюжет размазан тонким слоем на чересчур много страниц. Эта история становится для читателя почти что неожиданностью, когда в очередной раз всплывает между бесчисленных занятных случаев, наблюдений и размышлений, заполняющих страницы мемуаров. Кажется, что возвращение этих напряженных фрагментов трагедии — неожиданность не только для читателя, но и для автора, словно бы позабывшего о ее существовании:

«Я забыл кафе “Зихел” так же, как я совсем забыл, навеки, полностью, словно этого вообще не было, то утро, когда я рано вернулся из школы и застал маму, молча сидящую в своем фланелевом халате не в кресле напротив окна, а неожиданно — во дворе, в кресле‑качалке, под гранатовым деревом, с которого облетели все листья. Она сидела спокойно, и у губ ее витало нечто, похожее на улыбку, но это не было улыбкой, и книжка, как обычно, лежала вверх обложкой на ее коленях, и проливной дождь низвергался на нее. Наверно, этот холодный дождь лил на нее, не переставая, часа два, потому что, когда я поднял ее и приволок домой, она была насквозь промокшей и застывшей от холода, словно промокшая птица, которая никогда больше уже не будет летать» .

Что же, это намеренная «забывчивость»? Возможно, налицо изощренный психологический механизм отрицания, помогавший ребенку пережить трагическую депрессию матери? На этот вопрос читатель не получает ответа. Чтобы наткнуться на это ужасающе красивое описание, этакий остров в словесном море, приходится преодолеть огромное расстояние. Читателя раздирает внутренняя борьба: ему хочется отдать должное писательской виртуозности Оза и поверить, что несоответствие языка сюжету — сознательное решение автора, но в то же время закрадывается сомнение, что перед нами не столько литературная стратегия, сколько элементарное отсутствие редактуры. Ходит слух, что многие редакторы безуспешно пытались «причесать» текст и автора; что ж, нам прекрасно известен феномен «эти писатели слишком знамениты, чтобы их редактировали». Но, как правило, Оза к таким писателям не причисляют. (Искусники типа Оза обычно ценят мнение других специалистов.) В любом случае «Повесть о любви и тьме» выделяется из общего ряда книг Оза тем, что, похоже, нуждается в твердой редакторской руке.

Типичный для Оза текст крайне экономен по части слов, почти герметично лаконичен, иногда во вред себе. Его предыдущий роман «И то же море» (1999) — если взять самый крайний пример — вообще презрел банальную прозу: он написан аскетичными стихами, что доставило удовольствие горстке тонких ценителей Оза и оказалось выше разумения многих других озадаченных читателей. Здесь же, в грандиозных мемуарах Оза, язык далек от идеальной отшлифованности. Иногда у читателя возникает чувство, что перед ним нечто, пугающе напоминающее словесный понос. Это проявляется в непредсказуемых, как будто бы небрежных переходах c почти напыщенного «высокого» иврита на почти неряшливый бытовой язык и обратно. «Колоссальный разрыв между банальностью описания и высоким стилем языка давит, раздражает и даже бесит, — написала об этой стороне его мемуаров беспощадная Ариана Меламед. — Не всякое выбивание одеяла — сцена из “Дон Кихота”, и не всякий карп, плавающий в ванне, — “Моби Дик”».

Самым вопиющим образчиком такой стилистической неаккуратности служит вставленная ни к селу ни к городу мини‑глава, где повествование Оза, резко нажав на тормоза, замирает, и автор переходит на занудный нравоучительный тон профессора, рассуждая о том, что в его творении «правда», а что «неправда». Собственно, невозможно не заподозрить, что это и впрямь готовая лекция, которую Оз своей волей вклеил в мемуары, воспользовавшись тем, что их не редактировали. Это вкрапление, вторгающееся, как преграда, в стилистическое и тематическое течение «Повести» Оза, — увы, не единственное в этом долгом странствии.

Отсутствие редактуры чувствуется не только на уровне языка и структуры языка; есть также такой заметный элемент, как повторы, которые не выглядят намеренными и, насколько могу судить, не имеют особой поэтической или риторической ценности. Это особенно режет глаз в местах, где сюжет действительно очаровывает, — таких, как визиты маленького Оза с родителями к знаменитому двоюродному деду раз в две недели. Для ивритских читателей это любимая сцена в том числе потому, что в ней появляется маленький Биби Нетаньяху в образе озорного мальчишки, который вместе со своим знаменитым братом Йони Нетаньяху, героем, погибшим во время операции «Энтеббе», прячется в столовой под столом и все время развязывает шнурки на ботинках Оза. Их проказы оборвал сильный пинок, который маленький Оз отвесил кому‑то из шебутных братьев Нетаньяху. «Я и по сей день, — замечает он, — не знаю, кого же я изо всех сил ударил ногой: то ли старшего Йони — геройски погибшего впоследствии во время операции “Энтеббе”, то ли младшего — ловкого Биби». Сцена начинается с долгого, медлительного описания пути семьи мимо достопримечательностей старого Иерусалима, пока, наконец, все не оказываются перед дверью дома профессора Клаузнера в квартале Талпиот. На двери красуется медная табличка со знаменитым девизом профессора «Иудаизм и человечность». Описание визита — одно из кульминационных впечатлений читателя от книги: в этом отрывке уловлена меланхоличная нежность Иерусалима тех ранних лет и еще невоплощенной сионистской мечты. Но даже здесь изнурительно медленный темп и бесконечные повторы, а также произвольное разбиение на подглавки испытывают терпение читателя.

Более неожиданной и существенной сложностью для современного израильского читателя оказывается осязаемая ностальгия Оза по временам, когда евреи ощущали себя и держали себя в будущем Израиле как меньшинство. Несмотря на многочисленные упоминания о национальных и порой националистических настроениях, свойственных семье мальчика (они были видными ревизионистами, противниками Партии труда, находившейся в истеблишменте), сам текст, по‑видимому, пронизан тоской по дням, когда еврейское заселение Палестины все еще было по сути диаспорическим. Оз благоговейно и восхищенно упоминает первопоселенцев из кибуцев — героические и далекие образцы для подражания в его детские годы, но, сделавшись взрослым человеком и писателем, тратит куда как больше чернил на описание ситуаций и душевных состояний, крайне далеких от героизма и автономности. Замечательный образчик — описание того, как его семья готовится к катастрофически неудачному визиту в дом аристократического арабского семейства:

«Но наш визит на виллу Силуани — это особый, пожалуй, даже исключительный случай. Здесь не годится ни пример Ленина, отправляющегося к рабочим, ни пример Льва Толстого, идущего к простому народу. Следует знать, пояснил дядя Сташек, что в глазах наших соседей, более богатых и образованных арабов, тех, что ориентированы на Запад и живут, как правило, по стандартам европейской культуры, мы, новые евреи, ошибочно воспринимаемся как некий сброд, шумный, нищий, с дурными манерами, лишенный всякого воспитания и образования, совершенно не способный овладеть простейшими нормами культурного поведения».

Эти слова и выражаемые ими чувства ни капли не похожи на уверенность, даже надменность, свойственные современной израильской культуре. У нас короткая историческая память, и времена, когда на земле, которую мы считали своей исторической родиной, мы были робким меньшинством, давно позабыты не только нами, но и всем миром.

В таком случае, чем же пленяет эта крайне несовершенная книга? В чем секрет ее успеха? В факте, что она дала нам — вновь процитирую Игаля Шварца — «то, что нам всего нужнее, то, что мы извлекаем только из воистину великих художественных произведений: сгущенное, осязаемое, богатое, почти вечное чувство времени, подобное которому было у нас только в детстве?» А может, в тайной усталости от нашего героического национального нарратива и парадоксальной тяге вернуться к более маргинальному существованию?

Либо именно несовершенство «Повести о любви и тьме» делает ее, как ни странно, доступной всем читателям? Ранним Озом восхищались за непревзойденное мастерство и холодную безупречность его произведений, но в конце концов те же качества оттолкнули читателей и критиков. Возможно, именно незащищенность этих теплых, бессвязных воспоминаний помогла читателям снова почувствовать в Озе что‑то свое. Возможно, полюбить нашего волшебника стало проще, когда он вышел из‑за завесы безупречности и перед нами предстал хрупкий старик, который, лишившись волшебного дара слова и самоуверенности пророка, осмелился показаться людям таким, каков он на самом деле, таким, какими однажды мы все станем — одиночкой, одержимо предающимся сладостным и страстным воспоминаниям?

Оригинальная публикация: The Wizard of Words and the Baggy Monster: Rereading Amos Oz’s A Tale of Love and Darkness

The New Yorker: Амос Оз и языковая политика иврита

Повесть о любви и разбитом сердце