Робер Антельм

Род человеческий

Перевод с французского и послесловие Сергея Фокина. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2025. — 496 с.

Сегодня кажется удивительным, что автобиографический роман Робера Антельма (1917–1990) был переведен на русский и издан у нас только теперь, спустя почти 80 лет после его выхода на родине автора (1947): для современного европейского самосознания этот текст должен быть признан одним из основополагающих. С другой стороны, нельзя сказать, чтобы книга запоздала, она из числа тех, что оказываются к месту во всякое время, даже в условно благополучное, не говоря уже о временах катастрофических.

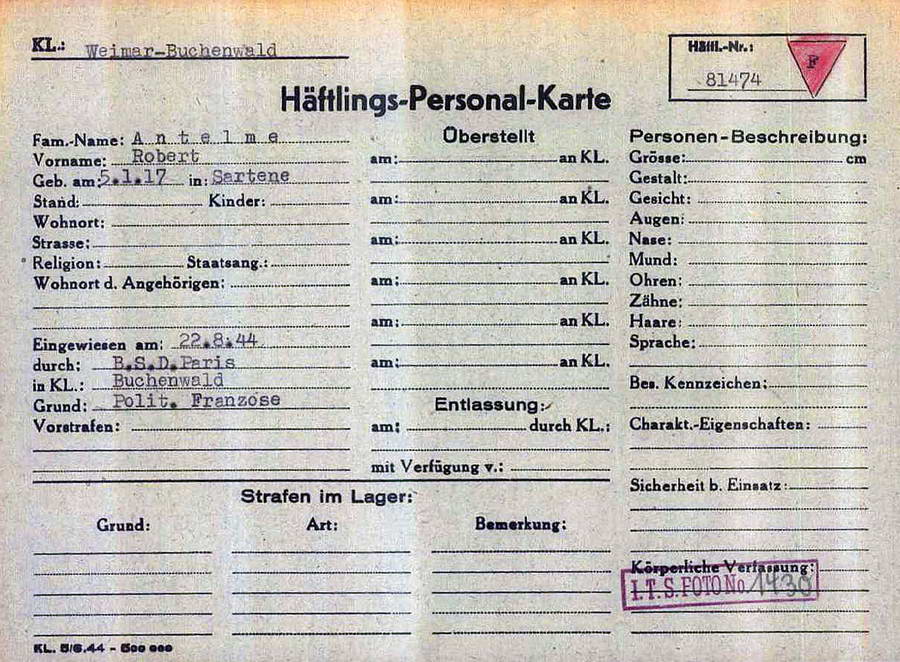

Эта книга написана, дабы мы не обольщались насчет собратьев по человечеству и прежде всего на свой собственный счет. Она о том, что происходит с человеком, когда с него содраны все мыслимые защитные покровы, когда утрачены все социальные, культурные и какие еще бывают координаты и остается одна только голая физиология, болезненно сжатый комок рефлексов. Автор не щадит ни читателя, ни самого себя: он рассказывает о том, что пережил в гитлеровских концентрационных лагерях Гандерсхайме (часть Бухенвальда) и Дахау, а также во время долгого, мучительного перехода между этими лагерями после того как к Гандерсхайму приблизились армии союзников: переход оказался еще невыносимее лагерного быта.

Время повествования — с 1944‑го до освобождения Дахау весной 1945‑го.

Французский прозаик Робер Антельм — автор одной‑единственной книги, именно вот этой. Хотя его писательский потенциал ощутимо больше, ведь он так внимательно и подробно видит людей, их отношения и обстоятельства, умеет так точно и уверенно распоряжаться изобразительными средствами. От работы в прозе, однако, Антельм не без колебаний отказался и предпочел роль скромного редактора в издательстве «Галлимар».

О внутренних резонах этого решения и вообще о личности автора, его послевоенных пристрастиях и стиле жизни читатель узнает из послесловия к книге, написанного переводчиком Сергеем Фокиным.

Кстати, читающим по‑русски Антельм на самом деле давно знаком, как и его лагерный опыт, увиденный, правда, извне: о нем писала Маргерит Дюрас в рассказе «Боль», опубликованном в свое время в «Иностранной литературе» (2000, № 4). Там он выведен как муж повествовательницы Робер Л. Это документальный текст, Антельм действительно до войны был мужем Дюрас и, даже расставшись с ней, оставался ее другом до конца дней.

Воспоминания самого Антельма говорят о том же опыте изнутри, и они гораздо страшнее. Дюрас говорила о своей «Боли», что «слово “литература” тут не подходит». И все‑таки это была именно она: выявление, прояснение реальности словесными средствами.

В аннотации к русскому изданию сказано, что, будучи издана во Франции вскоре после войны, книга Антельма поначалу оказалась почти не прочитанной; это подтверждает и википедия. Из того же, что говорит в послесловии Фокин, следует, что на современников автора книга произвела впечатление сокрушительное, хотя, возможно, не сразу.

Рассказанное в этом романе проблематизирует, если не вовсе перечеркивает те представления о человеке, которые успели сложиться в головах европейцев до Второй мировой войны. Во Франции книга стала мощным стимулом философской мысли (как заметил в том же послесловии переводчик, «книга Робера Антельма представляет собой нечто большее, чем предельно личное свидетельство о лагерном опыте») и даже способствовала складыванию антропологической концепции гуманимализма .

То, что читатели отреагировали не сразу, неудивительно: ведь непонятно было, что делать с прочитанным, как с этим обращаться, как разместить в себе. Речь шла не столько об опыте, сколько о радикальном его разрыве.

В попытке выговорить пережитое узником концлагеря Антельм был хотя и не единственным, но в числе первых: его книга, «одна из самых страшных французских книг», по словам Фокина, вышла год спустя после «Концентрационного мира» французского автора Давида Руссе (1946) и одновременно с «Человек ли это?» итальянца Примо Леви (1947). Он был в числе тех, кто сразу же, когда вспоминаемые события оставались еще свежей раной, стал искать возможности говорить о немыслимом — таком, которому противится все человеческое существо, которое не должно вмещаться в речь и разумение, которое не может и не должно существовать. Обычно подобное осмысливается с дистанции, позволяющей сохранять аналитический подход.

Оказалось, и говорить, и думать об этом, и жить с этим дальше не только необходимо, но и возможно.

Антельм не искал нового языка и не создавал его, при том что в предмете описания текст с первых же строк нарушает все конвенции. Единственное «языковое расширение», которое допускает автор, это пласт вульгаризмов и разговорной лексики. Это ставит переводчика перед нелегкой задачей, с которой Сергей Фокин справился хорошо: текст звучит по‑русски естественно и убедительно. В целом же Антельм изъясняется языком высокодисциплинированным, сдержанным до сухости. Он протоколирует.

В тексте есть два стилистических пласта, соответствующих разным модусам повествования, и они отчетливо отделены друг от друга.

Пласт первый, занимающий основное место, — концлагерная феноменология, описываемая этим сухим протоколирующим языком по большей части в настоящем времени: вспоминая события с расстояния в несколько лет, Антельм совершенно убирает это расстояние, помещает себя и читателя внутрь происходящего, пишет подробнейший репортаж, занимает позицию одновременно свидетеля и исследователя. Таким образом он описывает очень многое: например, особенности отношений узника со временем, с собственным телом, с собратьями по судьбе (в книге солагерники называются «товарищами»); новую внутреннюю дисциплину, распределение усилий, необыкновенное, немыслимое в нормальных условиях обострение внимания (когда, например, узники едят хлеб на Рождество); вообще чрезвычайное обострение всех чувств. Например, Антельм выявляет особенности лагерного уюта (таковой существовал! в бараке «уютно и спокойно» по сравнению с холодным собором, где прежде находились заключенные) и даже счастья.

Я одиноко стоял между стеной собора и бараком эсэсовцев, дымилась моча, я был жив. В это надо было верить. Я еще раз взглянул в ночное небо. Подумалось, что я один на всем белом свете вот так стою и смотрю на эту ночь. В клубах испарений мочи, в пустоте, в ужасе мне явилось счастье. Наверное, так и надо сказать: ночь была прекрасна.

Автор почти не сопровождает свои наблюдения комментариями, не обставляет выводами, весь его анализ осуществляется почти исключительно средствами описания, но характер текста приводит на память русскому читателю блокадную прозу Лидии Гинзбург. Он ничего не идеализирует — хотя мог бы: скажем, свою довоенную жизнь. Да, его герой мечтает иногда о том, как вернулся бы в свой город и позвонил в свою дверь, но места таким мечтам отведено очень немного, на них просто нет сил, все силы сосредоточены на физическом выживании, оно превращается в огромный всепоглощающий труд.

Своего автобиографического героя Антельм показывает лишенным каких бы то ни было идеалов (герой неверующий), ценностей, ориентиров — на все это в лагерных условиях у него недостает ресурса. Насчет истории в целом ни у героя, ни у автора тоже нет иллюзий: «История никогда не дает шанса на спасение, она предъявляет требования, требования чего‑то и требования прямо противоположного, она даже может тихо рассмеяться в ночи, забившись под бритый череп одного из нас или в непристойный хохот, доносящийся из барака».

Голый человек на голой земле. И даже меньше того: человек, постоянно и методично уничтожаемый. Отрицательная величина. Минус‑человек.

(Некоторые рудименты духовных практик в том лагере, о котором рассказывает Антельм, у заключенных сохранялись: так, один из его «товарищей» пишет дневник. Но смертоносности общей картины это не меняет.)

Пласт второй — там, где автор рассуждает, обобщает и делает выводы. Здесь речь его становится и вязкой, и затянутой, и повторяющейся. Первый пласт сильнее, хотя второй тоже интересен.

Интересен прежде всего той мыслью, которая при невнимательном прочтении может казаться очевидной, но на самом деле она отнюдь не очевидна: то, что делали со своими жертвами нацисты, то, во что сами они превращались, поддаваясь соблазну безнаказанного, беспредельного насилия, — это тоже человеческое. По самому большому и страшному счету, говорит Антельм, нет никаких «нас», которые хоть сколько‑нибудь люди, и «их», которые нелюди, есть один‑единственный «род человеческий». Об этом свидетельствуют и неоднократно описанные у Антельма случаи, когда жертвы становились на сторону мучителей и сами делались таковыми — не выходя при этом (что лишь по видимости парадоксально) из статуса жертв.

Автор свидетельствует: не существует никаких надежно оберегающих границ внутри нас самих, которые препятствовали бы такой метаморфозе, границ между «добром» и «злом», «жизнью» и «смертью». Ведь такие границы поддерживаются усилием — иной раз исключительным, чрезвычайным, на которое у заключенного в концлагере может просто не хватить ресурса.

<…> раз между эсэсовцами и нами, то есть в момент наивысшего напряжения между живыми существами, когда предел порабощения одних и предел могущества других вот‑вот застынут в каком‑то сверхъестественном обоюдном отношении, мы не можем разглядеть никакого сущностного различия перед лицом природы и перед лицом смерти, это значит, что мы вынуждены признать: есть только один род человеческий. Мы вынуждены признать, что все, что скрывает это единство, все, что ставит людей в положение эксплуатируемых, порабощенных и тем самым подразумевает разнообразие человеческих видов, все это — ложь и безумие, а мы тому наглядное, самое неопровержимое свидетельство, ибо самая жалкая жертва не может не показать, что власть палача не что иное, как один из видов власти человека: власти человекоубийства. Он, палач, может убить человека, но не может его видоизменить, превратить во что‑либо другое.

Переводчик в своем послесловии цитирует Жан‑Люка Нанси, считавшего, что книга Антельма «не содержит ничего, кроме бытия как утверждения», что в свете ее человек «есть не что иное, как абсолютное, нерушимое сопротивление уничтожению <…> оно не утверждает ничего, что было бы вне его. Оно самодостаточно».

Но, кажется, книга еще сложнее. То, что автором утверждается, не одно лишь чистое существование: у него есть ценностное ядро и структура.

Да, рассказанное Антельмом подвергает наше понимание человека серьезному испытанию и коренному пересмотру. Однако классическое европейское представление о человеке и его сущности автор уточняет, усложняет, но в конечном счете и подтверждает.

Из рассказанного Антельмом следует: сущность человеческого — самое его ядро — это все‑таки свобода, индивидуальность и сострадание, ощущение братства. То есть именно то, уничтожение чего в первую очередь было целью расчеловечивающих практик концлагерей и что непостижимым образом умудрялось сохраниться. Именно это позволяет человеку сохраниться в качестве самого себя — когда с кровью и мясом содраны и уничтожены все оболочки. Эти компоненты человеческого составляют взаимно обусловливаемый комплекс: они условия и источники друг друга. И где‑то внутри этого комплекса должна быть еще потребность в сакральном, возвышенном.

Нет, не все ориентиры пропадают в состоянии минус‑человека. Может исчезнуть их культурное содержание, толкование — на них действительно требуются ресурсы, — но не исчезает форма: и в территорию свободы, острейшего ее переживания может быть превращен даже поход в смрадный лагерный сортир. Так физиологические функции обретают сакральную значимость (это слово переводчик использует в послесловии вслед за Морисом Бланшо, говорившим в связи с книгой Антельма о «сакральности последних человеческих потребностей»).

В ситуации предельной невозможности человеческого оно вдруг обнаруживает свое чрезвычайное упорство.

Пятый пункт: Десять книг 2025 года

Искусство рукотворных сновидений