Театр ужасов: Арест. Тюрьма. Лагерь

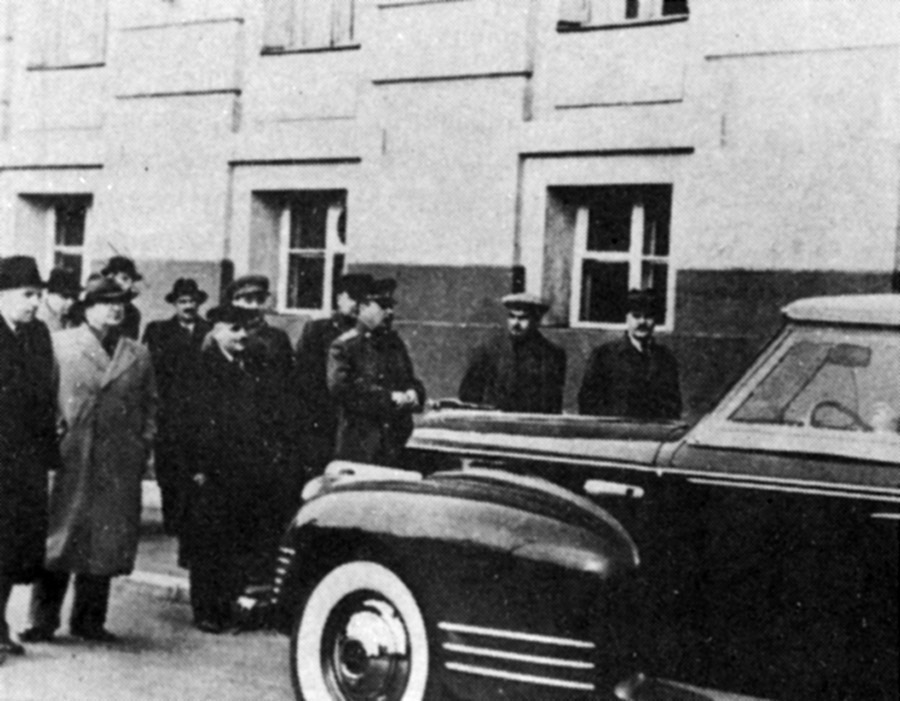

Борис Михайлович Фиттерман — крупный ученый‑автомобилист, доктор технических наук, известный советский автоконструктор, лауреат двух Государственных премий, кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, полученных за работу над созданием новых машин, заведующий лабораторией, инженер‑полковник. В событиях его большой и нелегкой жизни отразилась, пожалуй, вся история советского автомобиля. Он, по его собственному выражению, всю жизнь строил машины и радовался их работе.

Пять раз Фиттерман встречался со Сталиным, но это не отразилось положительно ни на его карьере, ни на его судьбе.

Уже юношей он увидел в автомобиле не частицу уличного движения или необходимое транспортное средство, а свое истинное призвание. Автопромышленность завладела им с самого начала ее возникновения в СССР.

Б. Фиттерман родился в 1910 году в интеллигентной московской семье. Его отец был врачом и участвовал в русско‑японской, первой мировой и гражданской войнах. В доме на Арбате, где жили Фиттерманы, бывали писатели, музыканты, ученые: А. Белый, В. Брюсов, М. Покровский, А. Грузинский, А. Луначарский, С. Ордынский и другие.

С 1931 года по окончании Ломоносовского механического института Б.Фиттерман стал работать на заводе АМО. Директор завода И.А.Лихачев увидел в молодом специалисте незаурядные технические способности и высоко ценил его талант в течение многих лет.

Б. Фиттерман прошел путь от слесаря, техника, помощника мастера по сборке автомобилей до крупного ученого, автоконструктора, занимавшегося проектированием и испытанием автомобилей. Он трудился в Научном автотракторном институте, выполняя ответственные задания на разных предприятиях страны. На заводе имени Сталина (позже Лихачева) Б.Фиттерман принимал участие в создании новых моделей грузовиков, автобусов, легковых машин, первых советских троллейбусов, бронированного спецавтомобиля для Сталина на базе новой легковой машины ЗИС‑110. Он работал так же над реконструкцией самоходного комбайна, проектированием тракторов, созданием мотоциклов. Велика его заслуга как одного из творцов вездеходной техники, бронетранспортеров, в частности машины БТР‑52.

В годы Великой Отечественной войны Б. Фиттерман возглавлял на ЗИСе специальное бюро по созданию техники и даже занимался модернизацией одного из минометов, побывав на фронте.

В 1943 году он был назначен главным конструктором автозавода им. Сталина. После войны, занимая столь высокое положение, Борис Михайлович не побоялся вступить в брак с Идой Пензо, первый муж которой кинооператор Владимир Нильсен, «враг народа», был расстрелян в 1938 году. Сама она несколько лет провела в сталинских лагерях.

28 марта 1950 года Фиттерман пришел домой в 12 часов ночи. Он только что подписал акт приемки на вооружение машины БТР‑152 своей конструкции. А через два часа в их квартире на Плющихе раздался пронзительный звонок: за конструктором пришли с арестом. После девяти месяцев предварительного заключения он был приговорен по сфабрикованному обвинению к 25 годам лагерей особого режима с последующей ссылкой на 5 лет.

Но ни тюрьма, ни лагеря не уничтожили в нем творческого духа, стремления к новым открытиям:

— Репрессии на ЗИСе, — вспоминал позже Фиттерман, — обрушились в основном на евреев. В мартовские дни 1950 года многих работников‑евреев ЗИСа стали увольнять с завода. Затем начались аресты, в течение нескольких месяцев было арестовано 60 человек. Одним из них по ошибке оказался русский инженер Л. Добрушин, репрессированный, видимо, за то, что был однофамильцем известного еврейского писателя.

Помимо Фиттермана, среди арестованных оказались главный конструктор по электрооборудованию Г. Гольдберг, зам. начальника кузовного отдела Г. Жаботинский, зам. главного металлурга М. Коган, ведущий конструктор Г. Сонкин, старший технолог А. Шмидт, зам. начальника производства П. Мостославский, ответственный работник лаборатории резания Б. Майнсфельд, экономисты, инженеры, хозяйственники, даже работники питания, начальник медсанчасти Д. Самородицкий, врач А. Финкельштейн. Не смог спасти от расстрела своего помощника Арона Филипповича Эйдинова сам И. Лихачев. Директора не тронули, но обвинили в том, что он не только держал на командных должностях слишком много евреев, но и «расплодил» на заводе людей еврейской национальности, создавших якобы тайную контрреволюционную организацию.

К чести Лихачева, надо сказать, что он никогда не был антисемитом и, хотя пользовался некоторым уважением Сталина, работал, ощущая жесткую неприязнь к себе со стороны Молотова, Шкирятова и других партийных чиновников высокого ранга. При жизни Сталина он не получил званий ни генерал‑майора, ни Героя Социалистического Труда, хотя был представлен к этим званиям. Когда Фиттерман через 5 лет вернулся из лагеря, Лихачев предложил ему место в Министерстве автотранспорта, но Борис Михайлович выбрал для себя другую работу.

Он был консультантом, старшим научным сотрудником, зав. лабораторией Научного автомоторного института (НАМИ), преподавал в МАДИ и продолжал заниматься конструированием. Сферой его научно‑производственных интересов, которые принесли превосходные результаты, стали малолитражные автомобили, сухопутные аппараты на воздушной подушке, иностранные легковые машины, в частности ФИАТ‑24, автомобили для инвалидов, машина ЗАЗ‑1102 («Таврия»).

Им была придумана интересная модернизация велосипеда с повышенной скоростью, такую веломашину он изготовил и для себя.

Б. Фиттерман был честным, принципиальным человеком, выступавшим в защиту инженеров‑евреев, которых не повышали по службе, старались как‑то принизить.

В 1991 году Б. М. Фиттерман, здоровье которого было сильно подорвано в тюрьме и лагере, скончался. Он часто рассказывал мне о пережитом. Предлагаю вниманию читателей некоторые эпизоды из жизни этого замечательного человека, ученого и конструктора, записанные с его слов.

…Начало 1950 года было весьма тяжелым. На мне лежал груз главного конструктора ЗИСа. Приближалась сдача в производство БТР‑152. Хотя почти все было отлажено, работы оставалось еще много. Наконец наступило 28 марта. Поздно вечером в ГБТУ всеми сторонами подписан акт постановки бронетранспортера на производство и вооружение. С чувством полного удовлетворения возвращаюсь домой. Сделано большое дело! Теперь смогу завершить другую важную работу ‑полугусеничный БТР! Но… В 2 часа ночи звонок в дверь. Кто там? Откройте! Увы, все ясно. Конец всему! Открываю дверь. Стоят трое, пистолет в живот, спрашивают: «Оружие есть?» Да какое может быть оружие у человека из постели? Все же обшаривают. Предъявляют ордер на обыск и арест. Подпись самого Абакумова: ведь я лицо, утвержденное ЦК. Меня торопят, скорее прощайтесь и поедем.

Приезжаем на Лубянку. Краткий допрос, что я, кто я? Как хотелось бы не быть им! Ведут в комнату средних размеров, в которую через фрамугу падает яркий свет — не лампа, а прожектор. Пробыл в «небытии» сутки, утром обыскали, довольно унизительно, и отвели в каменный шкаф, один на полтора метра, сиденье — деревянный ящик. Оставался так 12 суток. Дни и ночи различал по тому, что утром слышал, как производится уборка, и по тому еще, что приносили пищу. В последнюю ночь за мной пришли, куда‑то потащили. Тащили под руки, так как я очень ослаб и не мог быстро идти. Привели к большому «предбаннику», секретарь махнул рукой, и меня ввели в длинный кабинет с большим пустым столом, за которым сидел плотный краснолицый человек. Он угрюмо воззрился на меня и спросил моих спутников: «Этот? Уберите!» Я узнал Абакумова и понял: все кончено. Мне пришлось с ним встречаться, когда изготавливали бронированный ЗИС‑ПОС для Сталина. Не могу сказать, что эти встречи были приятными. Я сознавал: здесь ошибки быть не может, всему конец! Ночью меня посадили в «воронок» и часам к пяти привезли в следственную тюрьму в Лефортово.

Несколько слов о Лефортовской тюрьме. Она была построена в конце XIX века по проекту Милготина, военного министра того времени, как офицерская тюрьма по американской схеме. Два корпуса, правый и левый, под общей крышей. Четыре этажа, камеры на каждом из них. Коридоры подвесные с железными полами, каждый шаг слышен. Между коридорами натянута сетка. Перила также железные, из труб. Окна по торцам здания, но все залито электрическим светом. Таких корпусов также четыре, и они как бы образуют букву «К». Есть полуподвальные и подвальные этажи специального назначения. О них позднее. В камере две железные койки с двумя узкими досками, маленький столик, две табуретки. Кран и упрощенный унитаз. В камере пусто. Утром мне бросили жидкий тюфячок, тонкое одеяло и тончайшую подушку, выдали кружку с ложкой. В 8 часов принесли пайку хлеба и на бумажке немного сахара. Началась тюремная жизнь. Днем лежать нельзя, но можно сидеть. От печальных дум отвлекают так называемые вертухаи — надзиратели, которые обязаны, проходя мимо камеры, открывать глазок, чтобы проверить, чем занимается заключенный. Среди надзирателей была и одна старуха с орденом Ленина на груди. Вероятно, отслужила на этом поприще 25 лет. Была она маленького роста, и для нее держали 12 скамеечек, иначе она не дотягивалась бы до глазка.

Распорядок дня был таков. В шесть утра — подъем, в восемь — чай, пайка хлеба и 12 г сахара. В час обед, суп и каша. В шесть вечера — ужин, что‑то вроде каши. В десять — отход ко сну. И дальше… В 10.15 ‑на допрос! Конец допроса — в пять утра, затем возврат в камеру, часовой сон. И так каждый день. Спать приходилось только с субботы на воскресенье, когда допрос происходил днем, и с воскресенья на понедельник. Днем спать было категорически запрещено, и если вертухаи замечал’ что у вас закрыты глаза, он стучал в дверь и приказывал вам ходить. Случалось, что это не помогало, тогда он требовал, чтобы вы подставили свою голову под кран. Вначале отсутствие сна как‑то переносилось, но дальше становилось все хуже и хуже. Я с ужасом ждал вечера, стука в дверь, окрика «на допрос!» Через месяц начались галлюцинации. Если вы отвечали не так, как хотелось следователю, или ваши ответы представлялись ему резкими, вам угрожал карцер. Мне пришлось два раза побывать в этом заведении, расположенном в подвале. Камера уже обычной. Пол залит водой. В одном углу — дощечка для сидения, к которой от двери по диагонали проложена доска. Вас оставляют в рубахе, штанах и галошах на босу ногу. Температура не превышает 10 градусов, сыро. «Питание» двухразовое — хлеб и вода, на третий день дают суп. Спать сидя и при таком холоде невозможно. После карцера станешь сговорчивее и словоохотливее. Чего же хотели от меня?

Претензии ко мне, главному конструктору завода, были довольно странные. Это прежде всего неритмичный выпуск автомобилей. Откуда бралась сверхплановая продукция к 1 мая и 7 ноября? Не значит ли, что ее утаивали? Я написал в газету «Московская правда» статью об автомобиле ЗИС‑150, дал его описание. Но статья была заказана мне по рекомендации ЦК партии… Наконец, в руководящем аппарате завода было больше евреев, чем это полагалось по какой‑то негласной инструкции! «Вы, — кричал мне следователь, — это знали и не сообщали в соответствующие инстанции!» Я не подозревал о существовании в СССР процентной нормы евреев в аппарате предприятия. Евреев‑инженеров по национальному признаку никто не подбирал, знающих специалистов принимали независимо от их национальности.

Все это продолжалось три месяца, после чего меня временно оставили в покое. Затем я был передан какому‑то совсем серому старшему лейтенанту, о котором хочу рассказать почти анекдотический случай. На одном из допросов он в достаточно грубой форме попросил меня сообщить все о «еврейском короле». Я уже привык к его глупым вопросам. Но этот поверг меня в изумление. Дело в том, что вся система допросов строилась по заранее написанному сценарию. Сценарием ведал, очевидно, начальник следственного отдела по особо важным делам генерал‑лейтенант Владзимирский (по‑моему, я не ошибаюсь в фамилии). К нему то и дело бегали мои следователи, если допрос выходил за рамки сценария. Генерал был невысокого роста, широкоплечий, с бесцветным лицом и длинным острым носом, волосы черные с легкой проседью причесаны, как у Гитлера, синий костюм усыпан перхотью. Однажды он появился в генеральском мундире. Вероятно, для моего «вразумления». Мой следователь положил на стол бумагу, написанную еще в 1918 году в Германии. Сам документ мне не показали, я видел только подпись. Она выглядела так: Др. Левин, XXII гассе, Мюнхен. «Вот твой еврейский король! — кричал следователь. — Рассказывай о нем!» Я долго пытался его убедить, что это не король Левин XXII, а просто адрес доктора, проживающего в Мюнхене, что за границей пишут сначала фамилию, а потом адрес и XXII гассе — это улица в Мюнхене. Следователь упорствовал, а я чувствовал, что меня втягивают в аферу, из которой мне не выпутаться. В конце концов он понял, что в чем‑то запутался, и кинулся за советом к начальнику. Идея втянуть в процесс «еврейского короля» была его собственной. От Владзимирского, вероятно, его отругавшего, он вернулся и сказал: «О короле больше не будем».

Так шли дни. Почувствовав, что на меня не напирают, я решился на «демарш»: отказался от своих протоколов. И вдруг за мной пришли, посадили в «воронок» и куда‑то долго везли. День был холодный, я изрядно замерз. Через час с небольшим машина остановилась где‑то за городом, во дворе монастыря. Монастырь ‘был небольшой, церковь с пристройкой в виде галереи. Меня высадили у пристройки, служившей вестибюлем церкви. Мне предложили раздеться догола и провели тщательный досмотр «везде», после чего голым погнали по чугунной лестнице на второй этаж. Камера, два метра на полтора, находилась в галерее. На подвесной койке вытянуться в рост было невозможно. Днем она откидывалась и укладывалась на вмонтированный в асфальтовый пол железнодорожный буфер. Столик тоже подвесной. Параша, которую каждое утро нужно выносить. Жду, что же будет дальше? В течение тринадцати дней меня несколько раз вызывали на «собеседования», били резиновыми палками, угрожая более утонченными пытками. Я понял, что сопротивление бесполезно, и подтвердил прежние показания. Мой следователь, опять новый, с усмешкой меня спросил: «Ну, как вам понравилась наша дача?» Я все подписал и стал дожидаться суда.

Судила тройка — три генерала, без прокурора. Секретарь суда зачитал мое дело, признание в виновности, суд удалился на совещание‑»перекур» и вернулся с приговором: вместо смертной казни — 25 лет лагерей плюс пять лет поражения в правах! Я подумал: «И на том спасибо. Ведь уже семерых расстреляли». Приговор был также интересен: признан виновным в измене Родине — ст. 58‑1 а, во вредительстве — ст. 58‑4, в создании организации (какой — неизвестно) — ст. 58‑10, в клевете на партию и правительство (в чем заключалась — тоже неизвестно) — ст. 58‑11, лагерь особого режима, использовать только на подземных работах без оказания медицинской помощи. После суда дали поспать. Вертухай удивлен: 25 лет и спит.

Вот я уже на этапе. Везут, судя по направлению, в Горький. Этап большой, еще дополненный в Дзержинске малолетними преступниками, восьми лет и старше. В Горьком около вокзала построили в колонну и погнали через город. Кругом охрана, солдаты, собаки, малолетние кричат, ничего не боятся. Люди глазеют, но конвой не стесняется — картина для города привычная. Привели к красным кирпичным зданиям. Глухие сдвижные ворота, пришли. Стали вводить группами. Велят раздеваться, опять догола, вещи сдать в прожарку. Камеры на 8 человек с двухъярусными койками из труб, общим отхожим местом со смывом, кран для умывания. Вместо матрацев маленькие японские циновки. Есть стол, куда нужно ставить кружки, а во время еды — миски. Говорить опасно, все молчат, боятся друг друга. У всех 58‑я. Днем водят на прогулку. Прогулочные дворы дли иные, метров 150, ширина — метров 20. Так прошло 20 дней. От пересылки в Горьком остались незабываемые воспоминания. Прежде всего масштабность: 10 000 человек. За проект и постройку авторы получили Сталинскую премию… Достойный памятник эпохе!

После двадцатидневного пребывания в Горьком — погрузка в эшелон. Столыпинские вагоны, двадцать шесть человек в купе в три этажа, еда — селедка и хлеб. В Воркуту приехали вечером. Там я тяжело заболел и пролежал три недели. Мои новые патроны в лагере никак не могли примириться с моим отсутствием ‑бомбардировали пересылку требованиями о моей доставке. Наконец при температуре минус 38,5 меня положили в сани и повезли за 20 км в лагерь — отделение Речьлаг, поселок Северный. У ворот высадили и при 40, градусах потребовали раздеться до белья, обыскали. Продолжалась эта процедура минут 20. Вечерело. Стало совсем темно, когда впустили в лагерь. Я огляделся. Справа несколько бревенчатых зданий и бараков — видимо, административные здания. А дальше ровное поле, испещренное ледяными дорожками, ясно обозначенными на чистом снегу. Бараков не видно, только дымки поднимаются. Я не сразу понял, что это такое. Подошли ближе и увидели, что они расположены в низине и к ним ведут ступеньки, вырубленные в глубоком снегу.

Первое впечатление ужасающее. Карантинный барак. Емкость, иначе не скажешь, 70‑90 человек, нары без матрацев, подушку заменяет собственная шапка‑ушанка. Стены, промерзшие насквозь, так что моя шапка очень скоро примерзла к стене. В середине стол, две‑три табуретки. Над столом лампа, 25 свечей. При входе маленькая кабинка, как купе в вагоне, для «придурка» — нарядчика, местной власти. В другом конце сушилка, там же печка. В целом тепло, так как печка раскалена. Народ в бараке случайный, временный. Ночью ввалилась компания блатных, вооруженных «пиками» — трехгранными напильниками, превращенными в стилеты. Таким стилетом при некотором упражнении можно ударом в спину, даже при одетой телогрейке пробить человека насквозь. «Гости» зашли в кабинку, вручили такой же стилет «придурку» и предложили ему защищаться, но он только молил о пощаде. В несколько минут все было кончено. Блатные вышли на середину и возвестили: «Не бойтесь, мы отомстили за себя и за вас, идем на вахту сдаваться!» Для начала — хороший урок! Убийства «придурков» я наблюдал и позже, когда с ними сводили счеты после смягчения режима. Одного даже подорвали в шахте.

Через несколько дней меня перевели в бригаду. Стало лучше и с питанием, и с постельными принадлежностями. Дали два мешка, набитых опилками, один для матраца, другой для подушки.

Итак, началась новая жизнь. Впереди 25 лет. Как все сложится? Первые три месяца меня не трогали. Я работал на «поверхности». Это в основном чистка снега на железнодорожных путях, разгрузка угля из полувагонов, преимущественно ночью, ремонт моста. Рабочий день длится 11 часов. Особенно тяжело работать на мосту, на высоте 65 метров. Внизу — бушующий поток, даже зимой, сильный ветер, мороз 40 градусов и больше, да и работа непривычная, плотницкая. К счастью, попался хороший партнер, русский немец с Кавказа, уже отсидевший 17 лет. Чудный человек, добрый, отзывчивый. Глубоко верующий. Ко мне он относился очень хорошо. Я постепенно привыкаю к лагерной жизни. До шахты жил в бараке с блатными. Их было в лагере немного, на 3000 человек всего 100‑120. В этом же бараке находились поляки, офицеры и спортсмены, интеллигентные и приятные люди, человек 12. Первоначально предполагалось держать их в кандалах, но скоро стало понятно, что в них можно было работать только при «царском» режиме с его темпами и нормами. Неожиданно для себя я подружился с главарем блатных, фальшивомонетчиком Володей, который пожелал «изучить» автодело и стать лагерным шофером, с выходом за зону. Я его быстро выучил, затри месяца, «пособием» нам послужил лагерный ЗИЛ‑150.

В шахте, куда меня перевели позднее, рабочий день был короче — 8 часов, трудились, правда, в три смены. С момента спуска под землю охрана и «придурки» исчезают. Они боятся, ведь мы «вооружены»: топор, лопата, лом и неограниченное количество взрывчатки. Каждый день приходится спускаться по 1453 ступенькам вниз с инструментом и на столько же подниматься. Спуск — 40 минут, подъем — вдвое дольше, все это входит в рабочее время. В шахте мокро и грязно, к этому привыкаешь, но когда мокрый выходишь на поверхность, на мороз в 40‑45 градусов, да еще нужно простоять минут 20, пока сдашь инструмент… Потом баня, переодеваешься и «свобода». Опять вохра, «придурки», лагерь. В шахте мыслей нет. Удивительно, что никто не простуживается. К темноте привыкаешь. Почему ее боятся, непонятно. Темнота неземная, бархатная, никакого проблеска, никакой «зги» не видно. Свет только от твоей лампочки, и если она гаснет, а это частенько случается, ориентируешься только по интуиции, приходит она примерно через две недели. Впрочем, лампу можно заменить под землей на специальном пункте. Есть в шахте и светлые участки. Это места подъема и выгрузки вагонеток, депо электровозов, трансформаторная подстанция — капитальные бетонированные помещения.

По возвращении в лагерь, после еды, остается полтора‑два часа свободных. Я решил использовать их для продолжения той работы, которую начал еще в одиночном заключении, — проектирования автопоезда с активным прицепом. Поскольку один раз в месяц можно было писать домой, я просил присылать мне нужные материалы: инструкции с вкладками‑чертежами как узлов, так и общих видов автомобилей, а также тракторов, книги — учебники Чудакова и Гольда. Работал я в техническом кабинете шахтеров. Трудно было без инструментов, в частности без циркуля. Его мне заменяла иголка с ниткой. Когда получил настоящий циркуль, стало легче. У молодого эстонца из нашего барака оказалась логарифмическая линейка, он мне ее подарил. Я до сих пор ее храню. Можно было подсчитывать масштабы с чертежей инструкций. Работал каждый день, как бешеный. Мне казалось, и я был прав, что это единственный способ сохранить свой интеллект, а может быть, и заинтересовать Москву своим существованием. За два года мне удалось разработать два полноценных эскизно‑технических проекта автомобильного и тракторного поездов с активными прицепами, составить объяснительные записки к ним, с расчетами и графиками. Местное начальство вначале без энтузиазма относилось к моей деятельности, но потом привыкло, а когда появились результаты, поддержало меня и даже снабдило чертежным инвентарем. Проект направили в МГБ, а потом в наше министерство. Но из этого вышли одни неприятности. Мои бывшие «друзья» и «коллеги» вовсе не обрадовались тому, что я еще не только жив, но и создал грамотные и, по‑видимому, интересные проекты, на которые нужно дать положительный отзыв. Испугавшись, они поспешили заявить, что машина такого типа никому не нужна. Эта неудача мне сильно повредила, ибо позволила МГБ сказать: «Ты сам видишь, чего стоишь!»

Но я не думал сдаваться. Хотя новый проект зимнего вездехода на базе мотоцикла ИМЗ никуда не стал посылать… Затем с одним талантливым заключенным‑часовщиком мы спроектировали для лагерной столовой стенные часы с маятником. По заказу начальства мы должны были изготовить их к очередному празднику Октября. В ночь перед пуском выяснилось, что я ошибся в расчете — часы ходили в два раза быстрее, чем нужно. Мы вырезали из анкерного колеса по одному, через один, зубцу, и все обошлось благополучно. Часы прекрасно работали четыре года, до конца моего пребывания в лагере.

После создания часов я решил переключиться на горное дело. Под землей мне пришлось быть строителем, бетонировать строительные объекты. С этой тяжелой и нудной работы меня перевели на проходку — тоже тяжело, но интересней. Были вполне увлекательные моменты, например горизонтальное бурение на длину до 120 метров.

Я стал заниматься рационализацией, стремясь облегчить труд своих товарищей, заключенных. Так, был разработан проект механизации разгрузки лесоматериалов, поступавших в полувагонах. Ею занималась бригада из 12 человек, предложенный мной довольно простой механизм позволял высвободить на этой операции 8 человек. В макете все получилось, рабочий образец построить не успел — меня отправили в Москву на пересмотр дела. Для облегчения работ с бурильной машиной я изготовил треногу, упростившую ее закрепление.

Однажды из‑за ошибки фельдшера при поддувании кислорода под кожу в поясничную зону (так лечили радикулит) кислород попал мне в кровь, что привело к кровоизлиянию в мозг и параличу левой стороны. Благодаря заключенным, врачам, санитарам и просто добрым людям, через три месяца я совсем оправился, ко мне вернулась способность работать.

Последний год в лагере, после смерти Сталина, под землей больше не работал. Заведовал техническим кабинетом по обучению шахтеров, в свободное время преподавал автодело заключенным, многие из них хотели получить специальность шофера.

Хочу рассказать об одном малоизвестном эпизоде из лагерной жизни летом 1954 года. В марте этого года было принято правительственное решение о пересмотре дел многих заключенных. Местная администрация была этим весьма обеспокоена: куда деваться, если лагеря закроют? С собаками было проще. Когда выяснилось, что они больше не нужны, их вывезли в тундру и уничтожили. А как быть с массой обслуги? Те из них, которые занимали высокие посты, придумали следующее. Нужно доказать, что масса заключенных очень опасна для государства и всякое ослабление режима приведет к тяжелым последствиям! Инсценированные во многих спецлагерях беспорядки должны были подтвердить такую концепцию. Для этой цели использовали провокаторов, которые призывали к борьбе за «свободу». Такое происходило и у нас. Появилось 12 неизвестных заключенных, якобы из карагандинского лагеря, которые ходили по баракам и занимались «агитацией». Это при наличии армии стукачей позволяло администрации узнать, как настроены заключенные. Была составлена петиция о пересмотре дел, всех призывали к забастовке.

Наступило 18 июля, когда лагерь на работу не вышел. Но все вели себя очень дисциплинированно. В шахту отправились те, кто обеспечивал ее безопасность, откачивал воду, продувал воздух. По‑прежнему каждый день с семи вечера до пяти утра лагерь затихал, как и раньше, режим не нарушался. Работали кухня, столовая, бани, стационары, ассенизация. В первый же день в 19.00, сидя в бараках, мы наблюдали странное зрелище. Испуганные стукачи со своими вещами и матрацами бежали из бараков, где они жили, по направлению к карцеру, желая найти там убежище. Но их никто не трогал. Все были поражены. Самые, казалось бы, «приличные люди» теперь открыли свое нутро!..

Так продолжалось 12 дней. Погода была великолепная. Мы отдыхали, наблюдали, как специальные поезда везли амнистированных блатных на свободу. В последний день июля нас разбудил рев громкоговорителей. Мы увидели, что лагерь окружен плотным кольцом войск, с пулеметами и тяжелым оружием. От нас требовали выхода на зону через вахту. Брать с собой ничего не разрешалось. В противном случае, как нам сказали, через 30 минут будет открыт огонь из всех видов оружия.

Когда мы стали выходить, началась сортировка по уже приготовленным документам. Часть заключенных, более 400 человек, погружали в «воронки» для отправки в закрытые тюрьмы. Около 100 человек, в том числе и меня, отделили и повели в тундру, где нас ожидал большой выкопанный ров. Заставили сесть на землю, вытянуть ноги. Тут мы все поняли, наступил «конец». Идут часы. Привели нас в тундру в десять утра. Ждем смерти. На создавшуюся обстановку реагируем по‑разному. Одни сидят молча и ждут развязки. Я в том числе. Другие приходят в состояние нервного возбуждения, царапают землю пальцами, некоторые рыдают. Но в семь вечера появилась усиленная охрана, чтобы отвести нас назад. В лагере нам объявили, что нас «простили», но зачинщиков куда‑то увезли. Утром мы снова спустились в шахту. В нашем лаготделении все прошло относительно спокойно. В других местах, в частности на 25‑й шахте, по забастовщикам, которым, как и нам, приказали выйти из бараков, открыли огонь. Были жертвы, много раненых.

На следующий день в лагере провели собрание. Приехал начальник Речьлага генерал Деревянко в форме, лакированных сапогах и со стеком. Мельком посмотрев в петицию, содержавшую просьбу о пересмотре дел и смягчении режима, он отрезал: «А работать кто будет?» На этом «спектакле» в качестве представителя ЦК присутствовал будущий генеральный прокурор Руденко.

Однако начальство Речьлага было наказано, смещено, а начальник Гулага СССР генерал армии Масленников застрелился. После этих событий режим был значительно ослаблен.

После забастовки я подал очередное заявление о пересмотре дела. Мой главный враг в лагере, начальник 1‑го отдела, с большим удовлетворением принес мне в больницу отрицательный ответ и посоветовал: «Хватит писать!» В справке было написано, что «приговор считается правильным и пересмотру не подлежит». Таков был ответ прокуратуры МГБ. И как же был огорчен и смущен этот человек, когда через три дня принес мне другую бумагу, в которой от имени военной прокуратуры сообщалось, что мое дело принято к рассмотрению.

Тогда‑то меня, вышедшего из больницы, и назначили заведующим техническим кабинетом шахты, поместили в хороший новый барак, питание стало более или менее приличным.

Так продолжалось почти год. Это был год ожидания «чуда» — выхода на свободу. Из письма от родных я узнал, что мое дело пересматривается и скоро придет вызов в Москву.

Все в лагере возбуждены, ждут перемен. Часть лагпунктов закрыли, но наш остался. В него перебрасывали новый контингент заключенных и ненужных уже животных — лошадей, волов, свиней. Наиболее одиозные фигуры из охраны исчезают. Работают ларек, «коммерческая» столовая. В лагерь стали приносить водку, ее пили, а бутылки выбрасывали в запретную зону. Начались расправы со стукачами, их убивали топором или «пикой». Появилась тайная организация заключенных «Черная кошка», в которую входили в основном бывшие бендеровцы. Все попытки напуганной администрации навести порядок, ни к чему не приводили. Лагерь рушился. У меня появилось важное занятие: я мастерил себе деревянный сундучок на случай отъезда.

Но Москва молчит. Вдруг утром 11 ноября 1954 года появился дневальный из 1‑го отдела: «Немедленно собирайтесь с вещами на пересылку». Обежал добрых знакомых, попрощался и в дорогу с одним конвойным на обычном поезде в Воркуту. Тут мне опять не везет. Конвойный сдает меня под расписку, и я остаюсь на 18 дней в темном скверном бараке без матраца и подушки. Делать нечего, живу в полутьме, полудремоте. Кругом блатные, 58‑й статьи нет, карточные игры, мерзость.

Дни идут, меня никто не вызывает, даже на перекличку. В общем, забыт! На 18‑й день, потеряв терпение, записываюсь на встречу с «главой» проверочной комиссии из Москвы. Красивая немолодая женщина спрашивает — какие жалобы. Отвечаю, что забыт, называю свою фамилию. Она быстро реагирует: оказывается, ей поручено меня найти. Мой «друг», начальник 1‑го отдела в лагере, отправил меня в Воркуту, но не без умысла, разумеется, не послал вызова из Москвы. Я мог сидеть на пересылке до второго пришествия, так как ни в каких «реестрах» не значился. А еду получал, потому что числился в бараке как единица.

Через 20 минут я был погружен в столыпинский вагон, однако… он шел не в Москву, а в Вологду. Зато я был сбыт с рук и «немедленно». Эта «ошибка» заставила меня провести трое суток в Екатерининской пересылке. И вот Москва. «Воронок» привозит меня транзитом через Бутырскую тюрьму в центр на Лубянку, в МГБ. Камера, как номер в гостинице, пол паркетный, окно затворено только наполовину. Видно, как в верхних этажах напротив обитатели кабинетов второпях рвут какие‑то бумаги. Книги в большом количестве, но газет нет. На пересылке в Воркуте прочел о процессе Берии и преступлениях его помощников. Прочел и порадовался, что три моих следователя, Носов, Лихачев и Владзимирский, получили высшую меру. Все‑таки справедливость восторжествовала…

Наконец пришел и мой черед. Неожиданно в 18.00 быстро постригли, побрили и наспех дали прочесть мое дело. К сожалению, в спешке я не мог от волнения зафиксировать в памяти доносы своих бывших «приятелей». 20 октября 1955 года я был освобожден.

Итак, искус закончился. Начиналась новая жизнь. Какая она будет? Знакомые и друзья встретили по‑разному. Со многими получилось так, как на известной картине И. Репина «Не ждали». Время‑то было неясное — кто такие эти реабилитированные? Узнаю, что за БТР‑152 после моего ареста Государственную премию получил главный инженер завода Крылов.

Вернули все — награды, партбилет. Правда, вначале тюремный срок не засчитали в стаж, но через год, после XX съезда, одумались. На заводе меня ждала теплая встреча. Особенно растрогало то, что один из моих недругов, о действиях которого я узнал после освобождения, подошел ко мне и попросил прощения…

(Опубликовано № 44, 1995 г.)

Человек блестящего таланта и трагической судьбы

«Какая Цесарская красивая!»