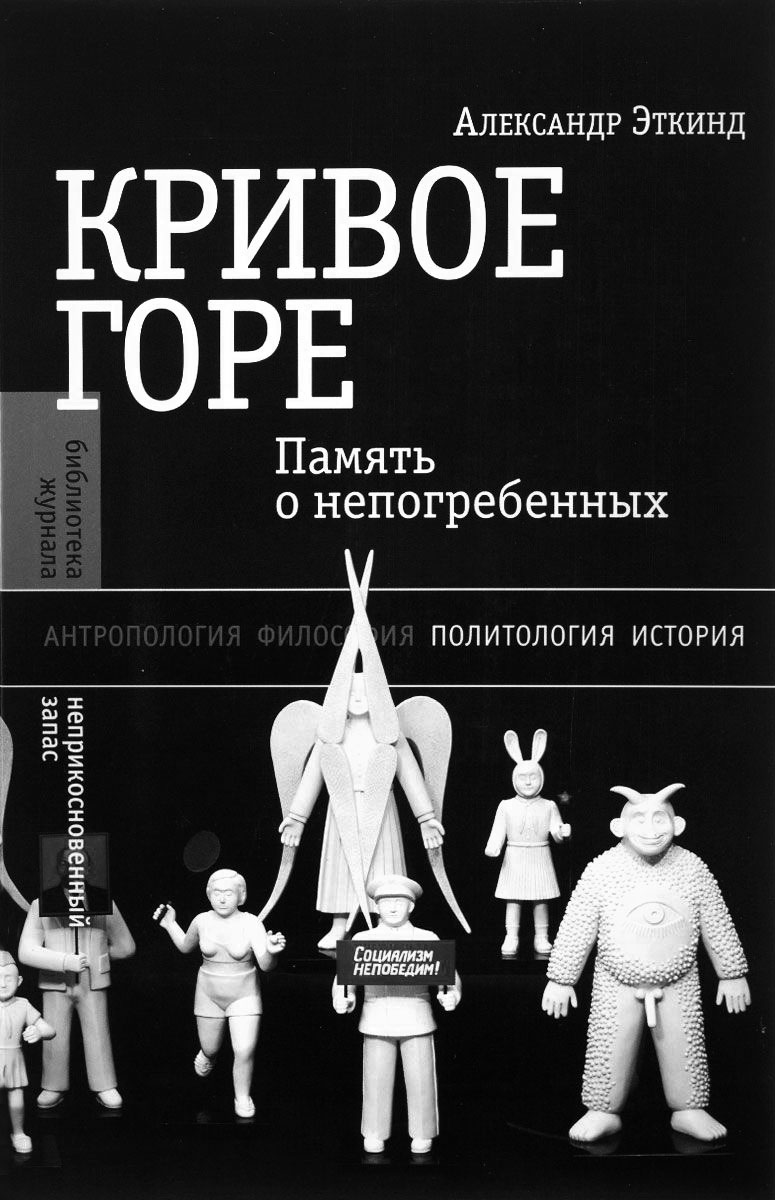

АЛЕКСАНДР ЭТКИНД

Кривое горе.

Память о непогребенных

М.: Новое литературное обозрение, 2016. — 328 с.

У этой книги есть авторская история, даже две. Во‑первых, она выходила три года назад в Стэнфорде. Во‑вторых, это своего рода личный документ: отец Александра Эткинда, по его признанию, хотел написать такую книгу (и мальчиком не узнал вернувшегося даже из недолгого заключения отца), автор использует архивные документы, касающиеся его семьи (и в этом сходство с «Лестницей Якова» Л. Улицкой). Кроме того, многие вещи он обсуждал не только на соответствующих конференциях, но и в разговорах и спорах с друзьями.

Книга Александра Эткинда — о механизмах памяти о горе, вытеснении, работе с памятью, тех подчас весьма странных формах, что принимает эта работа. По всеохватности эта работа напоминает недавний труд И. Кукулина «Машины зашумевшего времени: как советский монтаж стал методом неофициальной культуры» — также привлекаются различные научные теории (от Фрейда и Беньямина до Арендт и Бахтина), такой же широкий набор тем оказывается возможным рассмотреть в данном контексте (от того, как репрессии повлияли впоследствии на сферу научных интересов ученых, до совсем современного отечественного кинематографа).

«В России не было серьезных споров — религиозных или светских — о проблемах коллективной вины, памяти и идентичности», — констатирует автор. И отсюда незаконченность, из‑за которой «недавнее прошлое упорно возвращается в российскую политику и культуру». И это становится своего рода «вечным возвращением», о чем, правда в связи с Холокостом и его отображением на экранах ТВ, писал еще Бодрийяр в «Симулякрах и симуляции»: «…то, что изгнано таким образом, с небольшими затратами, ценой нескольких слезинок, действительно никогда больше не повторится, потому что оно постоянно, снова и снова повторяется, и как раз в той форме, в которой, как считается, его осуждают, в самом средстве этого мнимого экзорцизма — телевидении».

Специфики у российской ситуации — как и неразрешенности проблемы (как минимум, с одной стороны, существует признание и покаяние, а с другой — на московских улицах и в канун 9 мая можно увидеть машины с изображением Сталина) — вообще много. Так, «если нацистский Холокост уничтожал Другого, то советский террор был похож на самоубийство. Такая, обращенная на саму себя, природа советского террора затрудняет работу тех механизмов, что действуют в обществе, пережившем катастрофу: сознательного стремления узнать о том, что произошло; эмоционального порыва скорбеть о жертвах, активного желания добиться правосудия и отомстить виновным».

Оно ведь действительно толком и не осмыслено. Эткинд пишет о «лагерном доходяге» Мандельштаме — хорошо, отгремел его год, есть весьма ценные работы Павла Нерлера и других. А вот про эротические лагерные рисунки, практически комиксы Свешникова много ли работ на слуху? Разбирал и обсуждал ли кто‑нибудь более или менее широко, как заключение повлияло на выбор научных интересов ученых, историков, филологов и антропологов — «одна группа историков, приобретших опыт тюрьмы, лагеря или ссылки, сосредоточилась на макроистории власти. Это история сверху — нарративы внешней и внутренней колонизации в России и мире. В этих работах я нахожу масштабные иносказания коллективизации и ГУЛАГа. Другая группа историков писала микроистории насилия, страданий и юмора, которые открылись им в лагерях. Это история снизу, и ее авторы смотрели на нее человечно и проницательно. В примитивном и первобытном они находили аллегории собственного лагерного опыта, пытаясь соединить их с историческим материалом. В их книгах видны следы экстремального, почти невообразимого для нас опыта насилия и выживания в лагерях и тюрьмах». Тут, кстати, Эткинд приводит ссылку на вышедший под редакцией З. Прилепина сборник современных тюремных воспоминаний «Лимонка в тюрьму» — многое действительно не меняется…

Выгоняемое из двери возвращается в окно, как говорят. Подчас в весьма странных формах. Но что удивительного в том, что лагеря меняли всю, как сейчас модно говорить, оптику людей? «Лагерное существование — чудовищное существование между жизнью и смертью — знает только движение к смерти. Поэтому Пушкин в лагере представился [А. Синявскому. — А. Ч. ] упырем, поэтому и Гоголь попал в гроб живым, поэтому и соседи казались призраками».

Кстати, с другим авторским суждением о Гоголе — что тот «будто предвидит марксов призрак коммунизма, заранее показывая тщетность этой бродячей надежды» — уже гораздо сложнее согласиться. Как и с тем, что кто‑либо вменяемый хочет сейчас «добиться канонизации Ивана Грозного и Григория Распутина». Или же с тем, что Лев Гумилев был всего лишь «русским националистом и антисемитом». Да и объяснения, что такое культ личности и прочая, лучше было бы не переносить из изначально американского издания.

Но кто сказал, что подобная книга должна быть спокойной и неспорной?

Поправка на топос и этнос

Анна Франк и другие