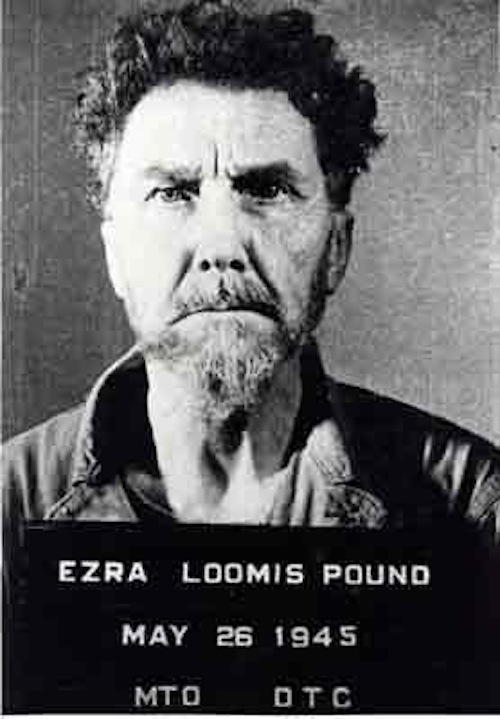

50 лет назад, 1 ноября 1972 года, умер американский поэт, литературный критик и одиозный антисемит Эзра Паунд

Не нужно обладать особой наблюдательностью или углубленно заниматься темой, чтобы заметить, что евреи говорят об антисемитизме много чаще, чем другие народы. Еще бы им не говорить, если мир говорит о них много чаще, чем о других, и по преимуществу антисемитски. Для многих евреев антисемиты — что-то вроде родственников, гнусных, отталкивающих, до глубины души враждебных, а антисемитизм — тема, в которой они, евреи, разбираются лучше всех. Несравненно лучше — каждый, как профессор против первоклашек. Справедливости ради надо согласиться, что основания для этого есть, но есть и несообразные преувеличения, и заведомые передержки, когда тетя Мотя убеждена, что она в этом деле главный эксперт и, был Толстой антисемитом или нет, решать ей.

Между тем противостояние антисемитизму и борьба с ним вещь реальная и к возмущению каждого желающего продемонстрировать свою на этот счет чувствительность не сводится. Один из настоящих, очень, на мой взгляд, существенных, хотя и скрытых от публики, таких конфликтов случился 65 лет назад. Напомнила мне о нем публикация нескольких писем Сола Беллоу в журнале «Ньюйоркер». В январе 1956 года Беллоу, лишь незадолго до этого получивший известность американский писатель, отправил Уильяму Фолкнеру, к тому времени всемирно признанному столпу литературы, частное письмо. «Пишу это письмо, чтобы передать вам свой взгляд на предложения, сделанные вами, видимо, после того, как я ушел с собрания: что мы просим освобождения Эзры Паунда. “В то время как председатель этого комитета, — говорите вы, — получил премию от шведского правительства и орден от французского, американское запирает под замок одного из лучших своих поэтов”. Подлинно изумительный образчик аргументации. Вы, мистер Фолкнер, были заслуженно удостоены наград этих правительств. Но вы, насколько мне известно, не пытались ни свергать, ни вредить ни одному из них. Кроме того, Паунд находится не в тюрьме, а в сумасшедшем доме. Признанный нормальным, он был бы судим как изменник родины. Признанного сумасшедшим, освобождать его на том основании, что он поэт, не стоит. Паунд пропагандировал в своих стихах и своих радиопередачах враждебность к евреям и проповедовал ненависть и убийство. Намереваетесь ли вы просить меня присоединиться к вам в почитании человека, призывавшего к уничтожению моей родни? Я не могу принять участия в таком деле, даже если бы оно оказалось действенно пропагандистским заграницей — в чем сомневаюсь. Вместо этого европейцы воспримут его как симптом реакции. Во Франции Паунд был бы расстрелян. Освободить его потому, что он поэт? Так ведь, вероятно, и лучшие, чем он, поэты подверглись истреблению. Неужто мы ничего не скажем в их пользу?

Америка поступила с Паундом милосердно, признав его сумасшествие и сохранив ему жизнь. Освободить его — идея глупая и жалкая. В глазах мира этот план отождествится с Гитлером, Гиммлером и Муссолини и геноцидом. Но в данном случае меня не так уж заботит практическая сторона дела. Что меня поражает, это что вы и мистер Стейнбек, столько лет имевшие дело со словами, предпочитаете пренебречь пониманием важности прямых и отвратительных заявлений Эзры Паунда о “жидах”, ведущих “гоев” на бойню. Есть ли это материя поэзии? Это призыв к убийству. Если бы это было сказано фермером или сапожником, мы назвали бы его помешанным. Сейчас весь мир объединяет усилия в игнорировании того, что случилось, гигантских войн, колоссальной ненависти, невообразимых убийств, искажения самого человеческого образа. И что, мы — “представительная группа американских писателей” — тоже выступаем за это? Славное варево!»

Эзра Паунд — одно из самых громких имен поэзии модернизма и модернистской культуры как таковой. Прославленный литературными и публичными скандалами мэтр, сотрясатель основ словесности, знаток нескольких языков, в частности древних и восточных. Знаменитый по обе стороны Атлантического океана, «свой» Европе не менее, чем Америке. Друг лучших представителей новой литературы. К концу 1920-х годов признанный классик. Живая легенда. С приходом к власти нацистов он выработал также и собственные политическую и экономическую программы. Ядром их было разоблачение финансового капитализма, основанного, по убеждениям Паунда, на мировом ростовщичестве, проводимом и внедряемом евреями. Фашизм, утверждал он, может стать средством распространения реформ. В 1933-м он знакомится с Муссолини. В 39-м в статьях, брошюрах, личных встречах с политиками предостерегает Америку от вступления в войну против Германии. Рузвельт, пишет он в одном из писем, представитель еврейства, и подписывается — «хайль Гитлер». Третий рейх — «естественный цивилизатор России». «Евреи, воплощенная болезнь». Европа — раса рабов, управляемая Ротшильдами со времени Ватерлоо.

С 1935 года он начинает работать на Римском радио, в отделе, вещающем на Англию и США, красноречиво развивая все эти тезисы. Слово «красноречиво» в данном случае несравнимо сильнее слова «развивая»: развивать бредовые соображения и накачиваться ненавистью с целью накачивать ею других можно только за счет постоянного расцвечивания речи. «Шестьдесят жидов начали войну, вдохновленные Талмудом», и т. д. и проч. В 1943-м, в разгар военных действий, американский суд в отсутствие обвиняемого Паунда выносит приговор о измене родине. Сразу после окончания войны его арестовывают, через некоторое время высылают в Америку и после великолепно проведенной адвокатом защиты признают психически больным. Он заключен в психиатрическую лечебницу Св. Елизаветы, сидит в ней 12 лет и в результате беспрецедентной кампании за его освобождение, поднятой и изо дня в день раскручиваемой ведущими деятелями культуры, в 1958 году выпущен на волю. Письмо Беллоу к Фолкнеру написано за два года до этого, градус кипения страстей был исключительно высок.

Письмо Фолкнеру — личное, опубликовано только сейчас, когда само событие отошло в историю. Беллоу писал и отправлял его, не прикидывая, приобретает он в мнении людей очки или теряет, а только из намерения сообщить адресату, что по поводу происходящего думает. Он не бросает обвинений в антисемитизме, которые у любого еврея всегда под рукой и которые, за редким исключением, больше похожи на ругань, чем на доводы. Да он даже не обвиняет — он называет вещи своими именами. Выступить против авторитетов Фолкнера, Стейнбека и Хемингуэя требовало от молодого Беллоу ясного понимания того, на что он идет. Но то было время, когда не расчет делал писательскую карьеру, а книги, выходившие из-под писательского пера. Книги Беллоу принесли ему в конце концов те же награды, что этим троим.

Конец 1950-х и конкретно 1956-й были годами, когда в России начинало новое поколение поэтов, тогдашние двадцатилетние — мы. Наши представления о мировой поэзии тех дней были в значительной степени отрывочными и довольно приблизительными. То, что доходило из-за железного занавеса, именно так буквально и надо представлять себе — протиснувшимся сквозь железные щели, полустертым, клочковатым, сведенным к минимуму. Языками мы владели серединка наполовинку, да и прочесть на них могли что-то десятилетней и более давности. Но необходимые ориентиры у нас были, нужные имена до нас дошли — вперемежку с сопутствующими им баснями и неизбежной легкой путаницей. Отношение к ним было некритическое, они представлялись демоническими полубожествами. Эзра Паунд стоял в первых номерах списка, некоторым шиком считалось называть его запросто «Эзра». В начале 60-х кое-кто из нас (к примеру, я, некоторые из знакомых москвичей, мерещится, что и Бродский) его немного переводил.

Через 30 лет я читал лекцию в колледже Маунт Холиок, где Бродский вел семинар. Я остался у него ночевать, времени наговориться было достаточно. Одна за другой выскакивали темы из прошлого. Из того, что четверть века назад захватывало, что тогда двигалось к кульминациям — и сейчас пришло к эпилогам. Всплыл Элиот, которым и он, и я были увлечены, потом я постепенно, поняв рецепт, разочаровался. А он? «Тут особенно нечего рассуждать, — сказал он. — Поэт для университетов. И сознавал это, и хотел таким быть». Мы разговаривали как будто на могиле былого: пришли навестить и отдаем дань, не настолько, однако, скорбную, чтобы не говорить свободно. Я сказал, что вот уж кто поэт для диссертаций, так это Паунд: из каждого стихотворения можно вычитать список использованной литературы. «Да оба они хороши», — поддал он. Я почувствовал, что хвачено лишку, но не возражал. Мне пришло в голову, что оба, помимо всякой литературы, заявили себя открыто еще и юдофобами, и этого мы двое, воспитанные на Холокосте, «деле врачей» и заборном «бей-жидов», забыть не могли.

Но сценка требует разъяснения и в литературном плане. Мы не были самовлюбленные юнцы, непочтительно сводящие счеты со старшими. В искусстве, особенно в поэзии, необходимо различать, что делается для самого искусства, а что для культуры. Даже определеннее: что в сделанном творчество — и что взаимодействие с культурой. Иногда это совпадает, но вовсе не всегда. Тютчевское «Какое лето, что за лето! / Да это просто колдовство — / И как, прошу, далось нам это / Так ни с того и ни с сего?..» — образец поэзии как таковой. В гумилевской строчке «Есть Авраамы посреди дубов, Марии между пальм» — поэзия, переплетенная с культурой. А, скажем, «Сердце, сердце Диониса под святым твоим курганом, / Сердце отрока Загрея, обреченного Титанам» Вячеслава Иванова — культурный жест, и поэзией является формально.

Ценится же публикой больше как раз «культурное». Людям кажется, что оно солиднее, торжественнее, «непонятнее-значит-ученее», чем — эко дело — воспевание лета. Английский для меня не родной, но, насколько мне дано судить, основной корпус стихов Эзры Паунда соседствует с жанром вячеслав-ивановским. Эта литература достойна уважения, однако она больше походит на святой курган, чем на пространство, соотнесенное с человеком, — хотя бы на обжитую землянку. Слишком долгое и глубокое погружение в культуру, самоизоляция в ее башне от обыденности могут привести к отчуждению от человека. В башне ты один, ты царь, присутствие другого искажает красоту твоего царства. Ради красоты можно другим пренебречь. Тот, кто тебе не по вкусу, может быть и уничтожен, ничего страшного.

Оставшиеся до смерти 14 лет после выхода из лечебницы Паунд провел в Италии. Там его навестил, в частности, молодой Аллен Гинзберг. 82-летний старик сказал ему: «Худшей ошибкой был мой антисемитский предрассудок <…>; я не был сумасшедшим, я был слабоумным». Может быть, он в самом деле к этому пришел, может быть, разыгрывал раскаяние. Правды уже не добиться, репутация его сложилась раз навсегда, остается ее лишь интерпретировать. В эссе «Набережная неисцелимых» Бродский описывает встречу с его вдовой. По ее приглашению он и Сюзан Зонтаг были у нее дома. Хозяйка с ходу стала рассказывать, «что Эзра не был фашистом; что они боялись, что американцы отправят его на стул; что о творившемся он ничего не знал; что в Рим ездил только дважды в месяц на передачу… В какой-то момент я отключился. <…> Прервал дремоту голос Сюзанны. В его тембре было что-то необычное, и я навострил уши. Сюзанна говорила: «Но вы же не думаете, что американцы рассердились на Эзру из-за одних передач». «А из-за чего же?». «Из-за антисемитизма Эзры», — ответила она». Вдова немедленно стала объяснять, что «нужно понимать, что Эзра не был антисемитом, что его все-таки звали Эзра, что у него были друзья евреи, в том числе один венецианский адмирал…» «Со старыми фашистами, — завершает Бродский рассказ, — я никогда не сталкивался, но со старыми коммунистами имел дело не раз, и в этом доме с бюстом Эзры на полу почуял тот самый дух».

Паунд умер в 1972 году и похоронен на острове Сан-Микеле в Венеции. Через четверть века в том же секторе кладбища происходило перезахоронение Бродского. Неожиданно в яме, которую уже кончали рыть могильщики, обнаружились остатки чьего-то старого гроба. Срочно выкопали новую, и теперь тело Бродского лежит в 20 метрах от Паунда.

(Опубликовано в газете «Еврейское слово», № 541-542)

Солженицын и евреи

Инстинкты Павлова