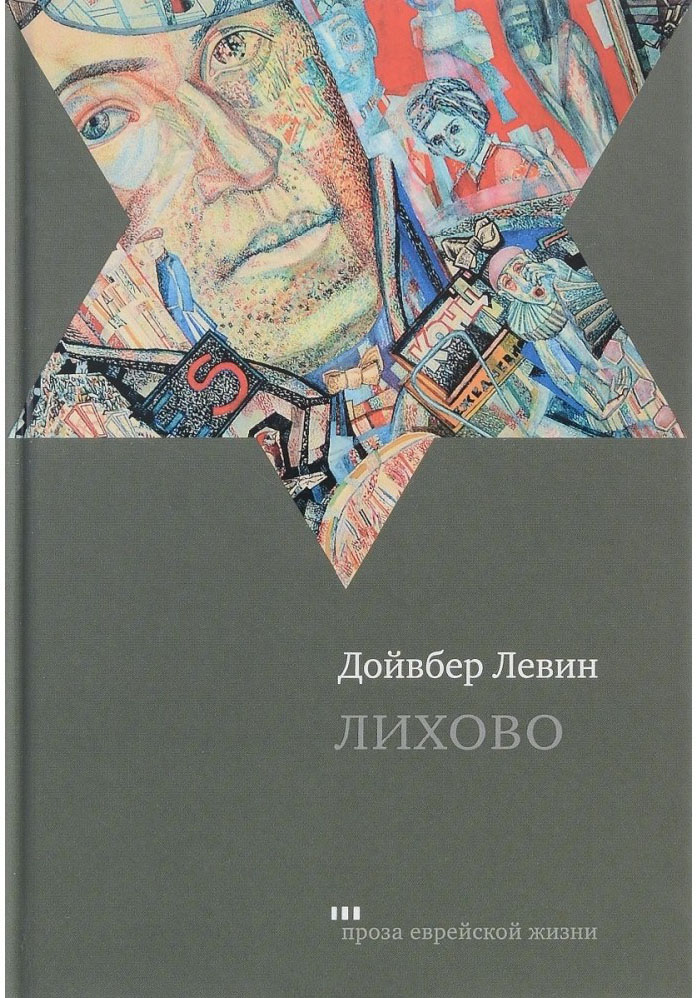

Дойвбер Левин

Лихово

Подготовка текста, примечания, предисловие В. Дымшица. М.: Книжники, 2017. — 426 с.

Дойвбер Левин

Вольные штаты Славичи

Художник А. Каплан. М.: Книжники, 2020. — 203 с.

Писателю Дойвберу (Борису Михайловичу, Беру Мишелевичу) Левину в историко‑литературном смысле не очень повезло. Он остался — до недавнего времени — не текстами, а именем. В самом деле: обэриут, друг и соратник Хармса, Введенского, Заболоцкого. Но его тексты обэриутского периода не сохранились, кроме двух милых, но не самых значительных рассказов для детей, один из которых к тому же написан в соавторстве с Хармсом. Самое главное (повести «Похождения Феокрита», «Порфирий Иванович») известно лишь по названиям.

После распада ОБЭРИУ в начале 1930‑х Левин прожил еще 10 лет — он погиб на фронте в 1941 году, в 37 лет. От обэриутского круга, ставшего неофициальным, он отошел; дружил с Александром Разумовским и Игорем Бахтеревым, «младшими обэриутами», тоже державшимися особняком. Было известно, что он напечатал еще немалое количество книг, но так как к обэриутским традициям они особого отношения не имели, то ими долго никто не интересовался — молчаливо подразумевалось, что это средней руки советская беллетристика.

Позднее, однако, постобэриутское творчество Левина привлекло внимание. Точнее, его первая половина. После 1930 года — прощания с авангардными исканиями юности — был еще и второй рубеж: 1934 год. Вот все, что написал Дойвбер Левин после этого («Федька», «Амур‑река»), — действительно бессмысленная, хотя и вполне умелая советская халтура. Левин же первой половины 1930‑х очень даже значителен. Другое дело — чем.

Главным обстоятельством, в свое время привлекшим внимание к его книгам той поры, стало то, что они — «про евреев». Более чем естественно, что человек, происходивший из довольно патриархальной местечковой среды, из лядских хасидов, и обладавший в силу этого «народным», этнографическим материалом (которого у других писателей околообэриутского круга не было, кроме разве что казака Олейникова), стал этот материал использовать. В условиях СССР начала 1930‑х это не только не создавало проблем — наоборот, это обеспечивало писателя определенной экологический нишей и даже давало защиту во время погромных кампаний. В ходе травли обэриутов в 1931 году, за которой последовал их арест, Левина не тронули.

Все это, однако, было возможно лишь при правильном — классовом — подходе к национальной теме. Другими словами, литературное самовыражение евреев, и любых других нацменьшинств, поощрялось в порядке борьбы с великорусским шовинизмом, но при условии, что они в минимальной степени будут проявлять собственную специфику.

Как же это проявляется? А вот как.

Перед нами две книги. Одна — «Вольные штаты Славичи» (1932) — детская. Вторая — «Лихово» (1934) — взрослая.

Сюжет первой: бандиты‑анархисты на 33 часа захватывают местечко, расстреливают коммунистов, грабят, устраивают еврейский погром и т. д. Их поддерживают классовые враги большевиков — кулаки и лавочники, самогонщик Осип, дьячок. Учитель Сонин, бесхребетный интеллигент и мечтатель, тоже становится на сторону врага, однако потом раскаивается. Беднота, руководимая коммунистами, оказывает бандитам сопротивление. Советская власть восстановлена. Вывод: не стоило церемониться с классовыми врагами, надо было заранее расправиться с ними.

В обоих лагерях есть евреи. Но это всячески смазывается, хотя идеология анархистов — отчетливо антисемитская. Более того, в монологе, который произносит вождь коммунистов, есть такие слова:

«…Кстати, интересный и показательный факт: во время погрома, когда анархисты эти кричали “бей жидов” и действительно били евреев, Найша не тронули, и Хазанова не тронули, и еще некоторых. А почему? А потому что свои. А свой своего не тронет — ого!»

Это писалось спустя десять лет после Гражданской войны, но факт наличия — конечно, не у юных читателей, а у их родителей — непосредственных воспоминаний о событиях вообще не принимается во внимание. Писатель знает, как надо лгать, и даже не заботится о правдоподобии.

В «Лихове» описывается дореволюционное местечко, населенное в основном ткачами. Среди них есть евреи и христиане. Дальше цитата:

«Итак: лиховские ремесленники по условиям жизни и работы делились на ткачей и на прочих. Ткачи же делились на “слободских” и “местечковых”. Слободские — те еще недавно были мужиками, крестьянствовали, хлебопашничали, землю робили <…> Местечковые — те были иного толка. Первое дело — давние, потомственные ткачи. И фамилия‑то почти у всех — Вебер. Значит, вона когда, при Николае Первом, когда в полесском крае давались фамилии, их предки были уже ткачами. И то, что они спокон веку, в отличие от слободских, вчера еще деревенских, были жителями местечка, и то, что они издавна, опять же в отличие от слободских, были ткачами, все это определяло их характер и делало их непохожими на слободских <…> Если слободской, привыкший к работе под открытым небом, летом — где‑нибудь на лугу, зимой — где‑нибудь в лесу, томился в четырех стенах хаты, а станок ненавидел, как ярмо, как каторжную цепь, то местечковый лучше всего чувствовал себя именно дома… И если слободской, чтоб хоть на час забыться, сначала “нарежется” в дым, а затем скулит и буянит, то местечковый пил только два раза в году: на Пасху, весной, и на праздник Торы».

Понятно, что слободские — белорусы, а местечковые — евреи. Но это не произносится вслух. Различия объясняются всем, чем угодно. Но не национальностью и не религией. Белорусские и еврейские пролетарии противопоставляются эксплуататору‑капиталисту Уре Логаку и ведут с ним классовую борьбу.

Такова в обоих случаях схема. И, собственно, вопрос о том, что в итоге остается от обеих книг, если ее вывести за скобки.

От «Славичей», собственно, не так много. Книга хорошо технически сделана. В ней удачные диалоги, крепкие описания. Анархисты, как и коммунисты, говорят штампами, но путанику Сонину — еврею, кстати, это специально подчеркивается — автор дает неcтандартно и живым языком пофилософствовать:

«Вам, коммунистам, этого не понять <…> вы человека сушите, как сушат глину на кирпичи. Всю влагу из него вон. “Партийный человек”. “Классовый человек”. А я говорю — “Просто человек”. “Просто человеку” что надо? Налопаться, чтобы быть сытым, выпить, чтобы быть в духе, — человеку, коллега, влага нужна…»

Все‑таки в целом «Вольные штаты Славичи», пожалуй, уступают другим детским книгам Левина, написанным на еврейско‑белорусско‑украинском материале, — «Улице Сапожников» и «Десяти вагонам».

Совершенно иначе обстоит дело с романом «Лихово». Перед нами одна из интереснейших книг в советской литературе 1930‑х, не замеченная по загадочным причинам, но явно к счастью для автора критикой той поры и не привлекшая до сих пор внимания републикаторов. Вслед за Геннадием Гором, автором «Коровы» (мы сейчас не касаемся его последующей великой поэзии и заурядной, за редкими исключениями, прозы), Левин поставил любопытный эксперимент. Что будет, если ввести в роман официальную идеологическую схему в самой грубой форме — но тем самым оговорить себе полную формально‑эстетическую свободу, которую можно в полной мере реализовать в периферийных, отдаленных от основного сюжета фрагментах текста? В обоих случаях на социальном уровне эксперимент не удался. Написанная в 1930 году «Корова» осталась в столе у автора, «Лихово» вышло, но…

Если же говорить о собственно творческом результате, то все сложнее.

В «Лихове» непосредственный сюжет (бедняк Гирш, его ненависть к богачу Логаку, его бессмысленный мятеж и гибель, наконец, забастовка ткачей, которой заканчивается роман) — это что‑то вроде топора из русской сказки, который безболезненно вынимается из щей. В результате получается книга совсем без фабулы, но это‑то как раз и оказывается ее содержанием. Лихово — это вовсе не то место, где богачи эксплуатируют бедняков. Это забытый в дебрях Полесья ад, заштатный и безумный, где ничего не происходит:

«Кому дело до Лихова? Ну, кантор иногда заедет. Но уж такой кантор, которого в другом месте и слушать не станут, ни за какие коврижки, этакой безголосый петух, обжора и пьяница. Иногда завернет цыган‑барышник, бравый чернобровый мужчина с вороватыми глазами, в пестром жилете и в синих бархатных шароварах необъятной ширины. Случалось, появится на лиховских улицах суетливый плешивый человечек, невероятно болтливый, невероятно вертлявый, агент по продаже швейных машин “Зингер”. И все. Да и то — как этих троих назовешь “новыми человеками”? И пьяницу‑кантора, и цыгана, и плешивого агента Лихово считало как бы своими, они приезжали из года в год, к ним привыкли. Лихово еще помнило их предшественников: до пьяницы‑кантора ездил горбатый кантор, до цыгана — молдаванин, до плешивого агента — волосатый агент».

Параллель сразу же бросается глаза — маркесовское Макондо (автор предисловия В. А. Дымшиц не случайно употребляет термин «магический реализм»). И эта параллель усиливается густым, пастозным письмом, передающим сам процесс течения жизни — плотной, бессмысленной, безнадежной и уродливой. Если же говорить об отлично известной Левину еврейской литературе на идише, то на ум приходит прежде всего Менделе Мойхер‑Сфорим. Например, описание лиховских калек, которых на весь день оставляют на «голом бугре», явно перекликается с «Фишкой»:

«…Убогие сидели в два ряда, друг против друга, чесались, плевались, искали блох и о чем‑то говорили, даже спорили, даже в рассуждение пускались, кто во что горазд. Один, бывший извозчик, говорил о кобылках, второй или вторая говорила о приметах, о дурном глазе и о том, есть ли, нет ли у курицы душа, а третий ничего не говорил, третий радостно мычал и тыкал палец себе в ухо».

Собственно, писатель и сам намекает на эту параллель, делая (условно) главного героя, Гирша, хромым — как и главный (без условностей) герой классической повести Менделе. Таким же гротеском, как только что процитированный абзац, отдает описание спектакля бродячей труппы:

«…Карлик‑колдунья, переменив где‑то за кулисами неопрятный наряд ведьмы на парчовый балахон и напялив на голову белоснежный колпак, превратился не понять в кого, не то в главного повара, не то в главного принца. Самого сэра, одутловатого блондина с ястребиным носом и с льняной бородой по пояс, на сцену вывели два служителя‑гайдука в блестящих медных касках и с саблями наголо. Пипер‑Нотер в рубище, в цепях лежал на полу, у ног баронессы, полногрудой дамы…»

Эти красочные нелепости, в которых можно увидеть отдаленно отчетливое эхо обэриутского абсурдизма, не делают, однако, рутинную лиховскую жизнь менее однообразной, засасывающей (но и чарующей в своей плотной бессмысленности). Они — часть ее течения, ибо дикий спектакль про свадьбу сиротки Миреле и пропавшего сына сэра Монтефиоре так же повторяем, как приезд плешивого агента и горбатого кантора. В этом смысле даже дурацкий советский сюжет приобретает метафорический смысл и начинает работать: объявленная ткачами забастовка — это остановка крутящейся на холостом ходу жизненной машины.

Как это соотносится с тем, что писал Левин до 1930 года? Судя по всему, его обэриутская проза была быстрой и экономной — как у Хармса. Этот динамический абсурдизм он попробовал поменять на медленный (да!) магический реализм. Есть ли какие‑то параллели? Дымшиц прозорливо вспоминает о «Щенках» Павла Зальцмана, считавшего себя учеником Хармса. «Щенки» — одна из самых, смелых, странных и бескомпромиссных книг в русской литературе XX века. Это книга о распаде мира, его разложении, обессмысливании. «Лихово» — как будто книга‑компромисс. Это книга о трагедии неподвижного, стабильного, медленно гниющего бытия. Но параллель очевидна.

В общем, одновременно вышли две очень неравноценные книги яркого и недооцененного прозаика. И остается гадать, что происходило в его душе, прежде чем он, похоже, махнул на себя как на писателя рукой. А может быть, что и писал в стол: рукописи утрачены в блокаду. Помнить об этом надо: мы знаем не все, написанное Левиным, и, вероятно, не то, что сам он считал главным: не кефалическую (его термин) прозу. Но и оставшееся более чем интересно.

Книги Дойвбера Левина можно приобрести на сайте издательства «Книжники»

Еврейский обэриут и счастливые сироты

«На пире ума, благородства, любви»