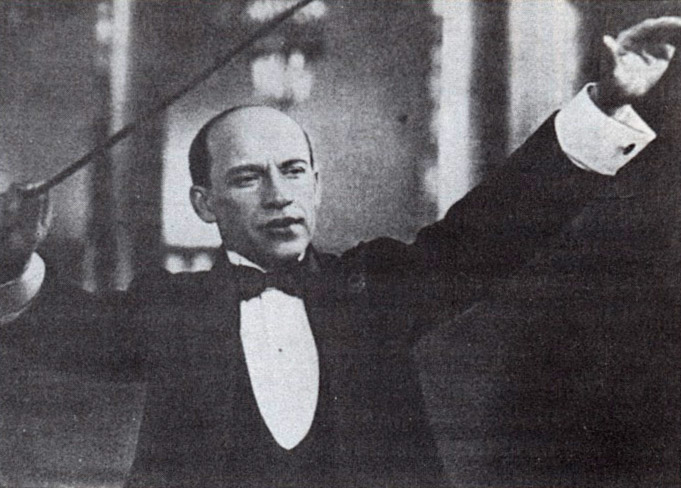

30 января исполнилось 120 лет со дня рождения композитора Исаака Осиповича Дунаевского

Тридцать лет назад, в канун 90‑летия Исаака Осиповича Дунаевского, в редакцию журнала «Музыкальная жизнь» поступил интригующий материал — «Акт», составленный в Горьковской консерватории 23 февраля 1951 года. При желании этот материал можно было бы использовать во вред памяти первого классика советской бытовой музыки. Юбилей‑то оказался непривычный: он пришелся на пик споров о творчестве композитора. С одной стороны, высказывалось мнение, будто по своей гармонической сути Дунаевский не имел никакого отношения к тоталитарному режиму, с другой — он этот режим с упоением воспевал. Почему бы не подбросить этой «другой стороне» некоторые эпизоды из личной и общественной жизни композитора? Пусть все увидят, что и человек он был неблагородный, мелкий, развязный, хвастливый и, главное, неумный… В начале «перестройки» подобные методы были весьма модными. Вспомним, например, «разоблачительные» статьи о Горьком, Маяковском, Аркадии Гайдаре. Слава Б‑гу, сегодня мы стараемся освободиться от упрощенческого подхода к незаурядным личностям, хотя рецидивы нет‑нет да и проявляются…

Не желая компрометировать известного композитора, редакция «Музыкальной жизни» воздержалась от публикации «Акта». Настали иные времена, а имя Дунаевского по— прежнему окружено не только романтическими легендами, но и всевозможными слухами, сплетнями. Поэтому пришла пора докопаться наконец до истины. Давайте же проследим, как реальные факты, вырванные из контекста событий, превращаются в ложь. Предлагаем вниманию читателей полный текст рокового «Акта», сократившего на много лет жизнь композитора, затем попытаемся его прокомментировать. Текст публикуется без какой‑либо правки.

АКТ

г. Горький. 23/11—1951г.

Мы, нижеподписавшиеся, заместитель директора Горьковской государственной консерватории по научно‑учебной работе проф. И.Я. Полферов, секретарь партбюро консерватории А.Ф. Горев, зам. секретаря партбюро Г.С. Глущенко, ст. преподаватель кафедры марксизма‑ленинизма М.И. Гуськов, председатель месткома Б.В. Каневский, редактор стенгазеты «Советский музыкант» И.В. Елисеев, секретарь комитета ВЛКСМ С.В. Бартенев и председатель студпрофкома И.А. Победоносцева, составили настоящий акт о нижеследующем:

27 декабря 1950 г. мы присутствовали в концертном зале Горьковской государственной консерватории на встрече композитора И.О. Дунаевского со студентами и педагогами консерватории.

Встреча началась вступительным словом заместителя директора консерватории проф. И.Я. Полферова, в котором было отмечено видное место композитора в советской музыкальной культуре.

Вслед за вступительным словом проф. И.Я. Полферова слово было предоставлено И.О. Дунаевскому, который начал свою речь с того, что к сказанному о нем ему добавить нечего.

Перейдя к рассказу о своем творческом пути, И.О. Дунаевский между прочим сказал, что в период войны он не мог писать, испытывал «творческое бессилие», так как «гром пушек не моя стихия», но вел общественно‑полезную работу.

Тут же было рассказано, как композитор Никита Богословский однажды подошел к Дунаевскому и поделился своей остротой: «А вы знаете, я прозвал Вас ИССЯК Осипович» (смех). Далее Дунаевский заявил: «Имея меня в виду, говорили: были когда‑то и мы ИСАКАМИ. На это я ответил творчеством, — продолжал Дунаевский, — и в результате я получил Сталинскую премию, а Н. Богословский попал в Постановление ЦК ВКП(6) как автор пошлой музыки к кинофильму «Большая жизнь». Моя творческая лампа горела и будет гореть».

Рассказывая далее о своем творческом методе, Дунаевский сказал, что он не может писать музыку о танкистах вообще, о летчиках вообще и тд. Он может писать только о конкретной личности, как, например, песня Анюты, написанная по поводу конкретной Анюты, как песня о Родине, написанная в связи с диалогом с Марион в кинофильме «Цирк» и т. д.

«Недавно ко мне обратились школьницы 8‑го класса с просьбой написать песню об их классе, но я не могу писать песню о советском школьнике вообще. Я не понимаю этого. Что такое школьник? Советские школьники бывают разные — хорошие и плохие, чистые и грязные, отличники и не отличники, и раз нет конкретного образа, я писать музыку не могу». Это заявление Дунаевского вызвало недоумение аудитории.

Высказав предположение, что студенты хотели бы знать мнение оратора о работе композиторов‑песенников после Постановления ЦК ВКП(б) об опере В. Мурадели «Великая дружба», Дунаевский, указав на песни Соловьева‑Седого и некоторых других композиторов, сказал: «Вот ваш земляк, горьковчанин, Мокроусов. У него есть несколько неплохих песен, но после успехов он стал уклоняться в сторону кабацкой лирики и написал плохую песню «Россия — наша Родина».

Изобразив на рояле песню «Россия — наша Родина» Мокроусова, Дунаевский указал на ее сходство с каким‑то цыганским романсом и добавил: «Крадем мы все, товарищи, но надо знать, где и у кого». (Все подобные заявления вызывали недоуменный смех аудитории.)

«Обойдя Союз советских композиторов, Мокроусов проверил эту свою песню на одной большой военной аудитории. В результате вся аудитория запела песню, автора вынесли на руках, а газета «Комсомольская правда» напечатала эту песню. Вслед за тем в Союзе композиторов, под моим председательством, состоялось обсуждение этой песни, и она была осуждена. Позднее в ЦК ВЛКСМ было создано большое совещание работников ЦК, редакции газеты «Комсомольская правда», и песня была также осуждена. Понятно, что Мокроусов и Суров были недовольны таким решением, и они чуть не пытались меня избить».

«Спустя некоторое время, — продолжает Дунаевский, — я пошел в ресторан ВТО. Я там часто бываю. У меня там свой столик, и меня там все знают. В углу ресторана нетрезвыми голосами демонстративно пели песню Мокроусова «Россия — наша Родина». Ко мне подсели два молодых человека и спросили: «Почему вы запретили эту песню? А мы ее поем и будем петь». На это я заявил, что мы не запрещали, а обсуждали и раскритиковали песню. Вскоре подошел ко мне известный драматург, автор «Зеленой улицы» и других пьес — Суров. Писатель Суров любит выпить. Вообще надо сказать, что пьяное состояние Сурова — его нормальное состояние. Так вот, подошел ко мне Суров в таком «нормальном» состоянии и сказал, что «погорел». (При этом Дунаевский изображает приближение пьяного, закатывающего рукава.) Я тоже встал и начал петушиться. В это время подошли и оттянули Сурова от меня, а меня от Сурова».

Затем Дунаевский рассказал о том, что Суров вновь подошел к нему, и тогда Дунаевский мотивировал отрицательное отношение к песне «Россия — наша Родина».

Говоря о своем творческом процессе, Дунаевский сказал: «В Москве творчески работать невозможно, нельзя. Мой враг номер первый — телефон, враг номер два — бесконечные заседания, совещания, прослушивания, обсуждения и т. д. Сочиняю я вне Москвы».

После выступления Дунаевского (которое он начал со слов: «Я к своим выступлениям никогда не готовлюсь») оратору посыпались записки с вопросами.

Перечисляя в своем выступлении композиторов‑песенников, Дунаевский пренебрежительно называл некоторых из них: довольно сухо высказался о Соловьеве‑Седом, рассказал ресторанный анекдот о Мокроусове, список композиторов продлил фразой «и разные Фрадкины, Табачниковы, Богословские и другие» и указал на то, что есть композиторы‑слухачи (например, музыка Табачникова, гармонизация Иорданского).

В связи с таким высказыванием Дунаевскому был задан вопрос: «Считаете ли вы, есть стоящие песенники, кроме Вас?»

Видимо, сообразив, что высказывание о композиторах— песенниках было неправильным, Дунаевский сказал: «Вы меня, вероятно, не так поняли» — и в качестве хороших песенников назвал тех же Соловьева‑Седого, Новикова, Мокроусова, Блантера, Фрадкина, Носова. Эта непоследовательность также вызвала недоумение аудитории.

Так как Дунаевский в недопустимых и ненужных деталях смаковал неудачу композитора Мокроусова, был задан вопрос: «А были ли у вас творческие срывы?» Отвечая на этот вопрос, Дунаевский сказал: «Мне часто задают вопрос, как я расцениваю свою песню из фильма «Моя любовь». Да, признаю, что это срыв, но с одной очень существенной оговоркой… (после паузы, многозначительно): она писалась ДО Постановления ЦК». И это заявление вызвало смех аудитории.

Далее был задан вопрос: «Почему вы пишете только в легком жанре и не могли бы ли написать крупные произведения?» Дунаевский уверенно ответил: «Я мог бы написать оперу. У меня есть фортепианная соната, струнный квартет, и я мог бы написать и оперу. Но нет хорошего либретто. Вот мне из Ленинграда прислали оперное либретто. Но как писать? По либретто — героиня в первом акте ставит рекорд, во втором — рекорд, в третьем — рекорд, в четвертом — рекорд»… (смех).

«Я хочу написать оперу о сильных чувствах, о любви, о женщине, — продолжал Дунаевский. — Хочу написать «Кармен» (Вопрос: «Бизе?»). Да, да, Бизе» (смех).

«Меня просил Большой театр написать балет «Свет», а написать балет для Большого театра — это 40 тысяч целковых, не шутка… Но как писать о колхозной электростанции? О колхозной электростанции написано 16 повестей, имеются кинофильмы и т. д. Сколько можно?..»

Развенчав тему о колхозной электростанции, почувствовав реакцию аудитории и создав неловкую для себя ситуацию, Дунаевский попытался выйти из положения, попросил не смеяться и указал на важность колхозных тем для оперных произведений.

На вопрос одного из студентов о сюжете музкомедии «Клоун» Дунаевский после паузы патетически воскликнул: «Любовь. Он. Она. Но в общем все кончается благополучно».

Дунаевский даже не счел нужным вкратце изложить содержание музкомедии хотя бы так, как это он же сделал в № 11 журнала «Советская музыка» за 1950 год.

Следует указать, что все выступление Дунаевского было крайне нескромным в отношении себя, а также пренебрежительным и недружелюбно‑критическим в отношении других композиторов.

Выступление Дунаевского было политически невыдержанным, антивоспитательным и прямо недостойным народного артиста РСФСР, лауреата Сталинской премии, советского композитора и гражданина.

Надо указать и на развязность поведения Дунаевского, изображавшего пьяных «в лицах», бесконечно комиковавшего, желавшего любой ценой вызвать побольше смеха аудитории.

Выйдя на эстраду вновь открытого концертного зала консерватории и восторженно отозвавшись о нем, Дунаевский немедленно попросил разрешения и тотчас же закурил на эстраде. Всю беседу вел сидя, иногда разгуливая по эстраде с папиросой.

Когда после речевого выступления Дунаевский вместе с приехавшими с ним артистами приступил к показу своих вокальных произведений, он положил на рояль пачку папирос и в перерыве между вещами, сидя за роялем, курил, к огромному изумлению студентов.

По окончании встречи с Дунаевским в редколлегию стенгазеты консерватории «Советский музыкант» поступила прилагаемая критическая заметка, которая с ведома и одобрения руководства консерватории была немедленно же помещена в стенной газете.

Текст настоящего акта и все формулировки нами были обсуждены дважды, и достоверность сведений, изложенных в акте, удостоверяем своими подписями.

Зам. директора Горьковской гос. консерватории, профессор И. Полферов

Секретарь партбюро А. Горев

Зам. секретаря партбюро Г. Глущенко

Ст. преподаватель кафедры марксизма‑ленинизма М. Гуськов

Председатель месткома Б. Каневский

Отв. редактор стенгазеты «Советский музыкант» И. Елисеев

Секретарь комитета ВЛКСМ С. Бартенев

Председатель студ. профкома И. Победоносцева

Приведенные выше собственноручные подписи т.т. И. Полферова, А. Горева, Г. Глущенко, М. Гуськова, Б. Каневского, И. Елисеева, С. Бартенева и И. Победоносцевой удостоверяю.

Лично я на встрече по болезни не присутствовал, но выступление И. О. Дунаевского прослушал по записи на ферропленке, аппарат «МАГ», и положение в настоящем акте целиком подтверждаю.

Директор Горьковской гос. консерватории Г. Домбаев.

Ну а теперь для полноты картины обратимся к бескомпромиссной заметке, которая «с ведома и одобрения руководства консерватории» была помещена в стенгазете «Советский музыкант» № 6/30 от 30 декабря 1950 года.

ЯВНО НЕУДАЧНАЯ РЕЧЬ

В среду 27 декабря состоялась встреча народного артиста РСФСР, лауреата Сталинской премии композитора

И.О. Дунаевского со студентами и педагогами нашей консерватории.

Советский слушатель высоко ценит творчество выдающегося советского композитора‑песенника. Кто не знает знаменитого «Марша веселых ребят»? Кто не помнит замечательной музыки к популярным и любимым советскими слушателями кинофильмам «Цирк», «Богатая невеста», «Волга‑Волга», «Кубанские казаки»?

Много интересного ждали студенты консерватории от этой встречи… Но, как ни странно, их надежды не оправдались. Выступление тов. Дунаевского не только не окрылило наших студентов сознанием новых значительных побед советской музыки после исторического Постановления ЦК ВКП(б) об опере В. Мурадели «Великая дружба», но, напротив, вызвало глубокое недоумение и разочарование. Удивляет прежде всего свободный, непринужденный, порой даже развязный тон т. Дунаевского. Коснувшись весьма поверхностно достижений советской музыки, Дунаевский очень много рассказал о своих собственных достижениях и успехах. Причем все в творчестве Дунаевского оказалось ценным и положительным, и, даже соглашаясь с общепризнанными недостатками его песни из кинофильма «Моя любовь», он с улыбкой заметил: «Ведь она написана до Постановления ЦК ВКП(б)».

Недопустимо в выступлении т. Дунаевского упоминание о «случае в ресторане», порочащем советскую музыкальную общественность и личность самого Дунаевского. Мы не упоминаем еще целого ряда высказываний И. Дунаевского, которые очень памятны всем присутствовавшим в зале.

Выступление т. Дунаевского оставило нехорошее впечатление у подавляющей массы студенчества. Композитору Дунаевскому, крупному общественному деятелю, следовало бы более ответственно готовиться к своим выступлениям и, тем более, перед массовой студенческой аудиторией.

Редакция газеты «Советский музыкант».

Итак, перед нами два документа… Но вот проблема: обращает на себя внимание одна странность. Заметка появилась в стенгазете, как говорится, по горячим следам. Что же касается «Акта», то здесь невольно пытаешься вникнуть в его целесообразность: ведь он был составлен чуть ли не через два месяца после выступления композитора! К этому времени страсти уже улеглись, острота впечатления от встречи ослабла… Кому же понадобилось заново нагнетать страсти, имитируя дух «истинной критичности»? И зачем? Воздержимся пока от каких‑либо предположений. Предоставим сначала слово непосредственному свидетелю этой встречи, человеку с критическим складом мышления — Давиду Михайловичу Персону. Дело в том, что ему тоже не понравилось выступление Дунаевского. Мало того, аргументы, приводимые им, вроде бы не противоречат оценкам и выводам авторов «Акта». Вроде бы… 10 июля 1980 года я взял у Персона интервью, которое опубликовать тогда не удалось. Привожу лишь небольшой фрагмент, имеющий прямое отношение к теме данного «расследования».

— Ведь вы были организатором многих авторских концертов Дунаевского.

— Да, в том числе и самых последних, в Риге. Кстати, на моих глазах произошли и те события в Горьком, которые послужили причиной для появления в печати гнусного фельетона «Печальный акт». Хотя, должен вам сознаться, Исаак Осипович и сам был частично виноват. Не надо было с такой доверчивостью раскрываться перед незнакомой аудиторией, не надо было так фривольно держаться, тем более что среди студентов и преподавателей Горьковской консерватории были люди, лишенные чувства юмора. Какими репликами разбрасывался Дунаевский? Например, на вопрос, почему он отказался сочинить балет, Исаак Осипович ответил: «Я бы, конечно, мог сочинить балет, учитывая, что две мои жены — балерины. Но я не могу увлечься сюжетом, где героиня в каждой картине объясняется в любви комбайну». И так далее в подобном же духе. А ведь это был 1950 год! Вы представляете, чем это могло кончиться для него? Пришили бы не только антиколхозные настроения, но и моральное разложение. Когда я заметил, что его выступление записывается на магнитофон, мне стало плохо, и я вышел. Потом я ему сказал, что его выступление было записано. Представьте себе, он ничуть не расстроился — даже обрадовался: «Вот и хорошо! По крайней мере, никто превратно не истолкует мои слова». Ну а как его слова были потом истолкованы в фельетоне, вы знаете… Ах, беда Исаака Осиповича состояла в том, что по натуре он был очень искренним человеком и открыто говорил о недозволенном. Порой бывал рабом своего настроения… Но не прикидывался иным, как это делали подчас его коллеги, и не обуздывал себя. Повторяю, он во всем был искренен — и в своем правом гневе, и в своих ошибках.

Не будем слишком строги к Персону, перепутавшему два сюжета — оперный и балетный: он ведь воспроизводил события тридцатилетней давности. Обратим внимание на то, что сочинители «Акта» проявили некоторое благородство, отказавшись обыграть ситуацию с «двумя женами». Поставим это им в заслугу! И все же попытаемся перечитать «Акт» другими глазами. Может быть, акценты сместятся? Тем более что есть возможность прокомментировать отдельные сомнительные места проверенными документальными фактами, проливающими свет на поведение Дунаевского.

«Вслед за вступительным словом проф. И.Я. Полферова слово было предоставлено И.О. Дунаевскому, который начал свою речь с того, что к сказанному о нем ему добавить нечего». В фельетоне И. Верховцева «Печальный акт» этот эпизод трансформировался таким образом: «Были и дифирамбы, — на них не поскупился в своем вступительном слове заместитель директора консерватории проф. Полферов. Дифирамбы явно пришлись по душе гостю, — он тут же заявил, что к сказанному о нем ему добавить нечего» .

Да, теплые слова И.Я. Полферова действительно «пришлись по душе» Дунаевскому, ибо возникла атмосфера доверия. А он так в ней нуждался! Проясним ситуацию. Начиная со второй половины 40‑х годов официальное отношение к Дунаевскому резко изменилось. В письме к Л.С. Райнль от 22 октября 1947 года композитор весьма лапидарно зафиксировал горестный для него факт: ««Делателям погоды» в сфере муз. творчества понадобились кое‑какие изменения в расстановке сил» . По этому поводу с юмором говорил Д.М. Персон: «Они хотят сделать лидером советской песни русского по крови Соловьева‑Седого, забывая, что у него жена — еврейка».

В ход пошли тумаки и подножки. Особенно усердствовали Т. Ливанова и Л. Лебединский. Включившись в борьбу с «безродными космополитами», они всячески стремились доказать, что творчество Дунаевского по своему интонационному строю примыкает к музыкальной культуре Запада и, следовательно, совершенно «чуждо советскому народу». Предпринимались попытки дискредитировать наиболее талантливые произведения композитора, в частности те, что определили стиль советской массовой песни. Эта дискредитация продолжалась по инерции даже после смерти Сталина, когда борьба с «космополитами» стала постепенно затухать. «Подчеркнем здесь со всей силой, — не унималась Т. Ливанова, — что та линия советской песни, которая идет от «Марша веселых ребят»… не имеет ничего общего ни со старой русской песенной традицией, ни с традицией революционного фольклора!» О песне «Моя Москва», проникнутой поэтикой русского городского романса и ставшей впоследствии гимном столицы России, она выдала такую тираду: «Тема о любимой Москве разрешена здесь в духе зарубежного «легкого жанра», вне каких‑либо национальных традиций» … Ну а Л. Лебединский, как никто и никогда, бил прямо «под дых»: «…ни одна песня Дунаевского (за исключением «Песни о Родине») не раскрывала богатый духовный мир советского человека» .

И все же не подобные критические опусы удручали композитора: раз бьют — значит, он существует. Его угнетала мысль, что находятся «летописцы», склонные вообще выбросить имя «Дунаевский» из истории советской музыки. В Горьком он прочитал статью А. Шавердяна «За высокую идейность и мастерство советской музыки», которая потрясла его своей безапелляционностью. Больше всего изумил его следующий абзац: «Непосредственно общаясь с музыкальной жизнью масс, прислушиваясь к великому многообразию звучащих в народе интонаций, наиболее чуткие и отзывчивые композиторы активно служили делу интонационно‑мелодического обновления современной музыки. Создаваемый ими новый мелодический стиль в свою очередь плодотворно воздействовал на художественные вкусы, сознание, музыкальный быт масс. Это прежде всего относится к лучшим нашим композиторам‑песенникам — от Кастальского и Давиденко до А. В. Александрова, Захарова, Новикова, Соловьева‑Седого и других современных прославленных мастеров советской песни» .

Буквально за несколько минут до начала встречи со студентами и преподавателями Горьковской консерватории

Дунаевский подошел к Персону с раскрытой книгой и, указав на выделенное им место, сказал:

— Всё! Меня нет и не было!

И тут он услышал речь заместителя директора консерватории И. Полферова, речь, реально и точно оценившую значение композитора в истории советской музыки, речь, полную восторженных эпитетов… Нужно ли описывать, как тронут был Дунаевский, как оттаяло его сердце и какое огромное доверие он почувствовал к этим милым людям, встретившим его появление на сцене хорошими и дружными аплодисментами? Конечно, свою ответную речь он начал с того, что «к сказанному о нем ему добавить нечего». И, конечно же, его дальнейшее раскованное поведение было обусловлено удивительным чувством, что здесь его любят и понимают…

Трудно понять, почему у составителей «Акта» вызвали возмущение слова композитора о том, что «гром пушек» — не его стихия и поэтому именно в годы войны он испытывал «творческое бессилие». В сущности, Дунаевский просто повторил то, о чем неоднократно писал в своих письмах, и что пытались психологически обосновать некоторые музыковеды, в частности Л. В. Данилевич, автор первой послевоенной брошюры о его творчестве: «Военные песни Дунаевского менее известны, чем его песни, созданные в довоенные годы. Дунаевский — певец радости, счастья. В его палитре светлые, радужные краски преобладают над суровыми, драматическими. В этом причина того, что военные песни Дунаевского менее увлекательны и ярки, нежели песни о мирной жизни» .

Оставим в стороне формулировку «певец радости, счастья» — она весьма условна, потому что довоенные годы были чреваты жуткими репрессиями, и Дунаевский романтически воспевал не столько реальное, сколько воображаемое «счастье» . Необходимо отметить, что Данилевич, как и другие музыковеды, связывает творческие неудачи композитора во время войны главным образом с его перерывом в киноработе. (Можно добавить: и в театральной тоже.) Действительно, Дунаевскому очень редко удавались песни, написанные «просто так». Он был прирожденным музыкальным драматургом, и сочинить песню вне кинофильма или оперетты, т. е. вне задачи создания художественного образа, ему было так же трудно, как оперному композитору — скажем, Верди — написать «просто так» арию или песню. Между тем рассуждения композитора о том, что он не может писать музыку о танкистах вообще, о летчиках вообще, о советском школьнике вообще и т. д., а может писать только о конкретной личности, составители «Акта» приняли в штыки.

Из‑за чего они негодуют? Почему пытаются «перекрыть кислород» композитору?

Оказывается, Дунаевский бичует плакатный стиль современных советских песен с их навязчивыми идеализированными героями! Тут составители «Акта» нисколько не ошиблись. Родоначальник нового направления в массовой песне, Дунаевский на самом деле ненавидел слащавую и ложно‑мужественную плакатность, которая подтачивала и убивала живое чувство. Даже «Марш энтузиастов» он сделал личной песней Тани Морозовой в кинофильме «Светлый путь».

Мечта прекрасная,

Еще неясная

Уже зовет тебя вперед, —

пела в фильме Любовь Орлова за сильную духом, но сомневающуюся Таню. Такой текст не устраивал чиновников от искусства, ревнителей плакатных песен.

Мечта прекрасная,

Мечта крылатая

Уже зовет тебя вперед, —

пел на эстраде Владимир Бунчиков, хотя в глубине души он, возможно, спорил с чиновниками.

Мечта прекрасная,

Как солнце, ясная

Уже зовет тебя вперед, —

вынуждена была петь на праздничных концертах перед руководителями партии и правительства блистательная Ирина Архипова… Уж кто‑кто, а Дунаевский знал, что значит обезличить песню. По сути, выступая в Горьковской консерватории, он пытался обозначить путь спасения массовой песни от дальнейшей деградации: коллективизм чувств не должен подавлять человеческую индивидуальность, а сам человек не должен стать рабом грандиозных экспериментов во имя социального идеала.

По «Акту», можно сделать вывод, что у Дунаевского было неприязненное отношение к некоторым своим коллегам, в частности к Н. В. Богословскому. Но здесь присутствуют богатейшие нюансы, которые должны предохранить нас от односторонних суждений.

Как признавался сам Никита Владимирович Богословский, именно Дунаевский стал его крестным отцом в кино: он рекомендовал молодого композитора режиссеру В. Вайнштоку, приступившему к съемкам фильма «Остров сокровищ». Исаак Осипович на первых порах был в восторге от Богословского. «Этот Никита! Какой талантливый, многообещающий композитор и какой интересный, остроумный человек!» — делился он впечатлениями с близкими и друзьями. Не будем говорить сейчас о том, почему позднее Дунаевский умерил свой восторг, остановимся лишь на эпизодах, которые запечатлены в «Акте».

Думаю, что Никита Владимирович до сих пор по‑настоящему не осмыслил, какую душевную травму с далеко идущими последствиями причинил он Исааку Осиповичу, когда назвал его «Иссяк Осипович». Эта «шутка» преследовала Дунаевского почти до самой смерти, создавая вокруг него атмосферу какой‑то зыбкости и призрачности. Внешне он храбрился, но временами покрывался холодным потом: «Неужели действительно… иссяк?» Нетрудно представить себе его состояние. Любой художник, любой творец сумеет вынести любые обвинения — вплоть до антисоветизма и даже плагиата. Но попробуйте ему намекнуть на то, что он творчески выдохся, иссяк, и вы сразите его наповал.

О тяжелом состоянии Дунаевского, удрученного «шуткой» Богословского, вспоминает друг Исаака Осиповича театровед М. О. Янковский: «Он просил меня провести с ним несколько дней в подмосковном Доме творчества композиторов. Я нашел его усталым и молчаливым. Он признался мне, что раздражен разговорами о том, что он «иссяк» (эта коверкающая его имя пошлая острота, пущенная в обиход одним московским композитором, крайне травмировала его), что его творчество оскудело.

— Что пишут теперь и что пользуется теперь успехом? Жанровые песенки… Я не хочу идти вслед за теми, кто пишет вещи совершенно бездумные, хотя и соблазнительные для прогулки в лунные ночи. Но как найти новую тематику? Я писал спортивные, туристские песни, песни демонстрантов. Но теперь нужно что‑то иное… Те, которые издеваются надо мной и кричат, что я «иссяк», не создали ничего, заменившего мои песни. Чего же они требуют от меня?»

Но Дунаевский не только страдал — он (выражаясь словами одной из его песен военных лет) «все силы в кулак собирал для отпора». И каждую встречу со слушателями ждал с чувством некоторого беспокойства. «Б‑же мой, — писал он в декабре 1949 года Р. П. Рыськиной, — сколько людей за последние годы радовались тому, что, как им казалось, Дунаевский исписался! Торжествовали они рано. Изредка я бью их по голове весьма ощутительно. Почему изредка? Потому что здесь много «потому что». И прежде всего потому, что мне надо выпускать в свет только хорошее. Срывов мне не прощают. Я думаю, что «Веселая ярмарка» («Кубанские казаки». — Н.Ш.) явится очередным ударом, хотя, пожалуй, уже все убедились в том, что причислять меня к творческим трупам еще рановато…»

Он постоянно, подчас навязчиво отчитывался перед своими корреспондентами «о проделанной работе». Как‑то А. Л. Перская, его корреспондентка из Николаева, показала мне длинный список, присланный ей Дунаевским: композитор перечислял произведения, созданные им за полгода. Бесстрастный список, казалось, источал каскад эмоций и отчаянно вопил: «Не исписался! Не исписался! Не исписался!» Бывало, композитор отчитывался не только за месяц или за день, но и за каждый час. «Я могу доложить Вам, — писал он 25 октября 1950 года Р.П. Рыськиной, — что на сегодняшний день мною уже написано в клавирах семь песен и в эскизах две… Все семь песен с огромным удовольствием приняты на радио и, по общему мнению, являются произведениями высшего класса. Таким образом, Руза [Дом творчества в Подмосковье] действительно исключительно благотворно на меня действует. В прошлую пятницу от пяти минут седьмого до четверти девятого вечера я сочинил… три песни! Из них две, которым, по— моему, суждено яркое будущее. Это «Золотая звезда» Исаковского и «Москвичи» Васильева. Вот Вам и Болдино!» .

Бедный Исаак Осипович! Он вынужден был себя и нахваливать. При этом композитор явно переоценил свои две хорошие, но отнюдь не выдающиеся песни: у них, как показало время, не было не только «яркого будущего», но и «яркого настоящего», хотя первую песню проникновенно пел Георгий Виноградов под аккомпанемент самого автора.

Конечно же, Дунаевский не иссяк — об этом свидетельствует его полная юношеской свежести оперетта «Белая акация», над которой он работал в последние месяцы своей жизни. Но мелкие неудачи, вполне естественные в творческом процессе (они случались и в пик его славы, во второй половине 30‑х годов), теперь воспринимались им почти с мистическим ужасом. Характерно в этом отношении его столкновение с И. А. Пырьевым во время съемок кинофильма «Испытание верности» (1954 год). Суровый, трудный по характеру Пырьев, требовавший от поэтов и композиторов бесконечных «вариантиков», на этот раз безоговорочно и с восторгом принял все симфонические и песенные номера Дунаевского (среди них были такие шедевры, как «Не забывай» и «Хорошо, хорошо»), кроме романса Ольги. С нежностью (Пырьев обожал Дунаевского) и в то же время со свойственной ему категоричностью режиссер сказал:

— Этот номер, Дунечка, вам не удался. Обойдемся без него.

— Завтра будут «вариантики», — ответил пораженный композитор.

— Не нужно. Переживания Ольги вы великолепно передали в вальсе и в эпизоде грозы. Достаточно.

— Вы тоже считаете, что я уже не способен… Но я вам докажу! — с отчаянием парировал композитор. — Этот романс будет петь Обухова!

Пырьев доверительно обнял Дунаевского за плечи:

— Почему вы думаете, что у Обуховой вкус хуже, чем у меня?

Но для Дунаевского это уже был вопрос жизни и смерти:

— Я докажу!..

И ведь доказал… Каким образом Исааку Осиповичу удалось уговорить Надежду Андреевну Обухову петь этот бесцветный романс, неизвестно. Но факт остается фактом: Обухова приспособила его к своему творческому профилю и пела под названием «Осенняя песня». И Вера Красовицкая его пела. И еще кто‑то. В общем, Дунаевский был удовлетворен: не исписался, одержал еще одну победу!

…Не слишком ли много побочных эпизодов я рассказываю? Думаю, что нет. Из недели в неделю, из месяца в месяц накапливалась горечь, сокращавшая композитору жизнь. Поведение Дунаевского на встрече со студентами и преподавателями Горьковской консерватории невозможно понять и объяснить без этих «побочных» эпизодов. Вспомним, какой была реакция Исаака Осиповича на прозвище, данное ему Богословским: «На это я ответил творчеством, и в результате я получил Сталинскую премию, а Н. Богословский попал в Постановление ЦК ВКП(б) как автор пошлой музыки к кинофильму «Большая жизнь». Моя творческая лампа горела и будет гореть».

Если рассматривать эту реакцию без учета сложившейся ситуации, она, вероятно, будет не в пользу Дунаевского. В самом деле, хвалиться Сталинской премией и торжествовать по поводу того, что твой коллега попал в гнуснейшее постановление, недостойно такого человека, как Дунаевский. И все же чисто по‑человечески его понять можно. «Ты считаешь, что я иссяк. Но премию‑то получил я, а ты попал в постановление», — так можно «перевести» на житейский язык то, что сказал композитор. Сказал, отчаянно защищаясь и не выбирая слов…

Кстати, прекрасные лирические песни Богословского из второй серии «Большой жизни», в частности «Три года ты мне снилась» и «Наша любовь», не имели никакого отношения к «кабацкой меланхолии» (именно так о них говорилось в том постановлении).

Гораздо сложнее история с песней Бориса Мокроусова «Россия — наша Родина». Из «Акта» следует, что Дунаевский вообще отрицательно относился к творчеству Мокроусова. На самом деле Исаак Осипович высоко ценил талант этого яркого композитора. Еще до войны, когда Мокроусов был не особенно популярен, Дунаевский одобрительно отозвался о его песне «Милый мой живет в Казани», рекомендовал ее для исполнения Ирме Яунзем, а потом опубликовал в редактируемом им сборнике «Песни советских водников». Известны его отзывы о музыкально‑эстетических достоинствах таких сочинений Мокроусова, как «Песня защитников Москвы», «Заветный камень», «Одинокая гармонь» (правда, последнее настораживало его тем, что автор «переминорил»). Что же касается «Сормовской лирической», то Исаак Осипович даже ринулся в бой, когда некоторые критики стали обвинять Мокроусова в «надрывных» интонациях.

Но песню «Россия — наша Родина» Дунаевский принять не мог: она полностью противоречила его взглядам на коренную перестройку массовых жанров. Он любил классический цыганский романс, но терпеть не мог нэповскую приблатненную «цыганщину», как бы предвидя ее будущую разлагающую роль в эстраде 80—90‑х годов. Тут уж на славу потрудились наши эстрадники — эмигранты «третьей волны». Ему, автору всемирно известной «Песни о Родине», основанной на интонациях песен волжской вольницы, было невыносимо слышать, как опошляется великий образ. Дунаевский мгновенно обнаружил рецидив ухарской кафешантанной плясовой, облюбованной в 20‑х годах цыганскими скрипачами.

Поэтому и вырвалась у него не совсем этичная фраза: «Крадем мы все, товарищи, но надо знать, где и у кого». Впрочем, если отнестись к ней без предвзятости, то можно увидеть, что Дунаевский с грубоватой прямолинейностью «переложил» на бытовой язык знаменитое изречение М. И. Глинки: «Создает музыку народ, а мы, художники, только ее аранжируем». Правда, здесь есть радикальное уточнение: «Но надо знать, где и у кого». «Крадем мы все…» Жаль, что авторов «Акта» подвело отсутствие чувства юмора: они не уловили психологических оттенков этой фразы.

А за внешним шутовством Дунаевский пытался скрыть свою горечь. Сколько раз его пытались обвинить в плагиате! Даже поговорку такую пустили в ход: «С миру по нотке — Дунаевскому орден». По этой части особенно усердствовал скрипач‑неудачник Юрий Елагин, впоследствии возомнивший себя писателем и опубликовавший за рубежом «мемуары», в которых слепая фантазия преобладает не только над реальностью, но и над здравым смыслом.

И все‑таки современного читателя что‑то может покоробить в рассуждениях Дунаевского… Что именно? Да проклятые словесные штампы сталинской эпохи, которые раздирали на лоскутья его естественную, живую речь. Посудите сами: «…под моим председательством состоялось обсуждение этой песни, и она была осуждена» (выделено мной. — Н.Ш.). И следующая фраза: «Позднее в ЦК ВЛКСМ было создано большое совещание работников ЦК, редакции газеты «Комсомольская правда», и песня была также осуждена» (выделено мной. — Н.Ш). Какую зловещую окраску неожиданно приобретает речь композитора! Еще раз воскликну: бедный Исаак Осипович, он тоже не избежал влияния этого тлетворного стандартного стиля, превращающего все живое в унылую мертвую пустыню! Он, блестящий стилист, чуткий и добрый человек. Его письма (особенно к женщинам) — это образцы глубокого и оригинального мышления, необычайной высоты поэтического переживания, фейерверк остроумия… Да, а каков словесный текст песни, «осужденной» Дунаевским? Вот, не угодно ли?

Россия — наша родина,

Тобой так много пройдено,

Твои сыны

Тебе верны

И Сталину родному.

За критику такой песни могли «осудить» и самого Дунаевского. Так сказать, за «антисталинские настроения»… К счастью, пронесло.

Составителей «Акта» насторожило, что композитор аттестовал драматурга Анатолия Сурова как ресторанного драчуна и человека, чье пьяное состояние — «его нормальное состояние». Они не ошиблись: Дунаевский действительно не терпел этого бездарного литератора, чьи схематичные пьесы, удостоенные Сталинской премии, создавались при активной помощи «литературных негров» и навязывались в приказном порядке почти всем театрам Советского Союза.

О пьяных похождениях Сурова, за которого писали пьесы литературные рабы, поведал в стихах Евгений Евтушенко:

Крестьянам кукиш мраморный свой сунув,

вождь с пьедесталов каменно глядел,

и суковатой палкой пьяный Суров

грозил космополитам в ЦДЛ,

а после — исключенные абрамы

ему писали по дешевке драмы.

Не в укор поэту замечу, что Евтушенко выступил с открытой критикой Сурова тогда, когда это уже не было опасным, а Дунаевский — когда за это можно было поплатиться головой. Если к этому добавить, что Александр Твардовский в соавторстве с Эммануилом Казакевичем написал когда‑то стихи, начинающиеся строкой «Суровый Суров не любил евреев», становится совершенно ясно: Дунаевский не мог пылать безответной любовью к Сурову.

Не мог Исаак Осипович восхищаться и назойливыми телефонными звонками, и многочасовыми заседаниями, и всевозможными конкурсами, и бесконечными прослушиваниями сочинений своих коллег — все это отрывало его от творчества. И непонятно, почему в подобных откровениях композитора составители «Акта» узрели развязность.

Особого разговора заслуживает то место в «Акте», где Дунаевский подвергается критике за непоследовательность: то он, дескать, пренебрежительно отзывается о Со— ловьеве‑Седом, Блантере, Мокроусове, Фрадкине, то вдруг начинает хвалить их. На самом деле Дунаевский во всех случаях объективен и последователен. С одной стороны, он действительно восхищался песенными достижениями этих замечательных композиторов, с другой — стыдился за них. Да, стыдился, и настала пора говорить об этом прямо. Ему, блестяще образованному и технически оснащенному музыканту, оригинально писавшему и для симфонического оркестра, и для оркестра народных инструментов, и для джаз‑оркестра, было неловко сознавать, что некоторые его коллеги являются просто хорошими мелодистами и вынуждены постоянно прибегать к услугам хладнокровных аранжировщиков, так как не знают оркестра и не в состоянии сделать самостоятельно партитуру (а порой и приличный клавир). Подобные композиторы‑песенники, считал Дунаевский, компрометируют жанр. Именно по их вине в обществе родилось пренебрежительное отношение к «легкой» музыке вообще. Ведь никакой уважающий себя симфонист не отдаст клавир своей симфонии оркестровщику, т. е. не совершит духовного самопредательства. Разве для композиторов‑песенников существуют особые моральные нормы, избавляющие их от потребности повышать свой профессионализм?

На подобные темы Дунаевский неоднократно выступал со своеобразными публичными речами, писал статьи. Незадолго до смерти он увлеченно работал над статьей «Назревшие проблемы легкой музыки». Представляется целесообразным привести фрагмент этой давно не переиздававшейся работы: во‑первых, в ней максимально проявляется его творческая позиция, искаженно запечатленная в «Акте»; во‑вторых, мысли, высказанные композитором, ничуть не утратили актуальности. Итак:

«Попытка догматизировать песенное творчество, направить его только по одному, «правоверному» пути не могла не приглушить яркие творческие индивидуальности отдельных композиторов, не могла не повлиять на их творческое самочувствие.

Но есть и другая причина отставания. Я буду очень сожалеть, если мои искренние и прямые высказывания навлекут на меня гнев некоторых моих товарищей. Обеднение и вялость нашего песенного творчества за последнее время я объясняю также и скудостью музыкального мышления, эстетического кругозора ряда композиторов. Нечего греха таить, некоторые даже признанные композиторы‑песенники не вооружены необходимыми музыкальными знаниями и техническими навыками, не знают оркестра, не умеют обращаться с голосами. Немудрено, что по своим техническим и формальным приемам наша массовая песня находится сейчас примерно на том же уровне, что и двадцать лет тому назад.

Видимо, и само название «композитор‑песенник» возникло у нас оттого, что такой композитор замыкается только в одной своей области творчества и выступает преимущественно как изобретатель доходчивой мелодии, подчас не умея ее даже вполне профессионально гармонизовать.

Конечно, изобретение песенной мелодии требует определенного таланта и умения. Но насколько бы и талант, и умение выросли, если бы автор мелодии овладел композиторским мастерством в полном значении этого слова! Больше того, я склонен думать, что именно песня требует от автора всестороннего композиторского мастерства и полного музыкального вооружения. Отсутствие этого вооружения снижает силы и возможности композитора, сужает его творческий кругозор и рано или поздно приводит его к застою. Я считаю это явление тревожным, особенно имея в виду то, что количество композиторов, уже доказавших свои возможности в песенном творчестве и способных плодотворно работать в этом жанре, не так уж велико.

Уверен, что наша массовая песня только в том случае сделает скачок вперед, если она обогатит, расширит средства эстетического воздействия на слушателей. Для этого необходим богатый и сложный арсенал музыкальных средств» .

Как мы видим, даже пять лет спустя после встречи со студентами и преподавателями Горьковской консерватории Дунаевский не заботился о своем душевном уюте: он продолжал отстаивать свои прежние мысли, наживая себе новых врагов среди коллег. Но даже и в критическом запале композитор не забывал о достоинствах того, на кого обрушивал гнев. Об авторе широко известных оперетт Ю. С. Милютине он однажды сказал так:

— Очень индивидуален, но не может отличить флейты от фагота, паразитирует за счет оркестровщиков. А какой талантливый мелодист! И какое природное чутье музыкального драматурга! Ему бы профессионализм Богословского — он превзошел бы меня.

Был период, когда Дунаевского, как и Шостаковича, Прокофьева, Мясковского, Хачатуряна, заставляли «каяться», выносить самому себе приговор. Но если корифеев «серьезной» музыки призывали отречься от «формализма», то Дунаевского призывали отречься от возлюбленного джаза. И, действительно, был момент, поддался Исаак Осипович, написал статью для «Вечерней Москвы», где каялся в страшном грехе: дескать, виноват, слишком уж увлекся джазом, сочиняя музыку для кинофильма «Моя любовь» (о фильме «Веселые ребята», хитрец, забыл, а с него надо было и начинать). Вот и в «Акте» зафиксировано, как Дунаевский, пойдя на жертву, мужественно прикрывал «Веселых ребят» фильмом «Моя любовь». Отвечая на вопрос, как он расценивает свою песню из фильма «Моя любовь», признал, что это был срыв, но… писал он эту песню ДО Постановления ЦК…

Да ведь это прямое, неприкрытое издевательство над партийным постановлением! Аудитория, ощутившая дуновение свободы, смеялась. А составители «Акта» снова не поняли юмора. Или… Или, может быть, всё отлично поняли, да не прокомментировали, сознательно сгладили, спустили на тормозах… Тогда честь им и хвала!

Не забудем, что это был 1950 год. Перелистаем газету «Правда» за этот год и оживим в памяти наиболее характерные партийно‑правительственные сентенции. Например: «Советские люди горячо желают выполнить и перевыполнить производственный план. Производственный план, учит товарищ Сталин, есть живая и практическая деятельность миллионов людей… Выше знамя всенародного социалистического соревнования за досрочное выполнение послевоенной сталинской пятилетки!» . Стало быть, нам нужны рекорды, рекорды и еще раз рекорды. Ну а наши замечательные деятели искусств, как всегда, должны с пониманием на это отреагировать, воспеть, прославить, возвысить, вдохновить…

Как же отреагировал Дунаевский? В «Акте» это запечатлено с предельной точностью — авантюрная смелость композитора просто потрясает. Он утверждает, что мог бы написать оперу. У него есть фортепианная сюита, струнный квартет, он мог бы написать и оперу. Но героиня предложенного ему либретто в первом, втором, третьем и четвертом актах ставит рекорды. Он же хочет написать оперу о женщине, о сильных чувствах, о любви, он хочет написать оперу… «Кармен». Ему мало поиронизировать над партийными призывами, ему еще потребовалось противопоставить этим призывам «вечную тему» — любовь.

А как, с должным ли пиететом Дунаевский, автор музыки к «колхозным» кинофильмам «Богатая невеста», «Дочь Родины», «Кубанские казаки», относился к моднейшей теме тех лет — колхозной электростанции?..

Композитор рассказывает, что Большой театр просил его написать балет «Свет». Но о колхозной электростанции написано 16 повестей, имеются кинофильмы и т.д. Сколько можно? Составители «Акта» обвиняют его в пренебрежительном отношении к этой важной теме, и Дунаевский пытается убедить их в обратном.

Что, испугался Исаак Осипович собственной смелости, взмыв в голубое поднебесье? Как бы не так… Ведь тут весь сатирический подтекст на виду: дорогие товарищи, вы же советские люди, и у вас высокий уровень сознания; нужны, очень нужны нам оперы и балеты о колхозных электростанциях…

В «Акте» приведены и такие показавшиеся его составителям «значительными» детали. Беседуя с залом, Дунаевский расхаживает по эстраде с дымящейся папиросой. Где же, дескать, красота человеческой одухотворенности? На рояле покоится пачка папирос, и композитор курит, когда аккомпанирует приехавшим с ним артистам!.. Такая «развязность» якобы вызывает изумление у студентов.

Суть же в том, что плененный пониманием аудитории, Дунаевский совершенно забыл об официальном характере своего выступления. Он помнил лишь, что в зале друзья, а перед друзьями нечего соблюдать китайские церемонии. Но это еще не все.

Надо знать, что Дунаевский был страстным, неисправимым курильщиком (многочисленные фотографии запечатлели его с неизменной папиросой) и не мог избавиться от своей пагубной привычки даже тогда, когда его здоровье находилось под смертельной угрозой. Достаточно двух‑трех цитат, чтобы поверить: глубоко интеллигентному композитору была совершенно чужда развязность.

Заканчивая одно из писем к Р. П. Рыськиной, Дунаевский жалуется на свое здоровье: «Вот уже две недели, как мое бренное тело сотрясается приступами очень сильного кашля, мешающего мне жить, спать, есть, курить. Последнее обстоятельство просто мешает мне работать, так как, работая (вообще, сосредоточиваясь на любом действии), я обязательно должен курить .

Из другого письма к ней же:

«…был консилиум профессоров — хирургов и невропатологов. Первое приказание: бросить немедленно курить. Это‑то и является источником моей угнетенности. Самое страшное даже не то, что я привык любое свое занятие, любую работу, даже любой разговор динамического характера сопровождать курением. Я не могу сейчас работать, а работать надо» .

Из письма к Л. И. Неймарк: «Моя правая нога отказывается ходить больше 50‑60 шагов, а левая нога, подражая правой, ведет себя далеко не нормально. Мне запрещено курить, меня лечат пахикарпином (горький, как еврейская судьба), а в дальнейшем предстоит Мацеста. Из всех запретов самый для меня тяжелый — запрет курения» .

Если бы те, кто составлял «Акт», знали, к какой ужасной бытовой драме они прикоснулись! Может быть, тогда не последовал бы такой «крепкий» вывод о том, что выступление Дунаевского было политически невыдержанным, антивоспитательным, недостойным народного артиста РСФСР, лауреата Сталинской премии, советского композитора и гражданина.

…Но здесь придется, так сказать, переменить перо. Этот вывод был вымученный, как и сам «Акт», составленный по чьему‑то злому заданию. «Тихая» заданность коллективного сочинения проявляется в самом его стиле. Как уже отмечалось, доходя до политического обвинения, авторы начинали съезжать на тормозах, чтобы не погубить окончательно композитора.

В марте 1990 года, раздобыв адрес бывшего ответственного редактора стенгазеты «Советский музыкант» Игоря Васильевича Елисеева, я написал ему письмо. Легко ли было этому человеку подписываться под «Актом», можно судить по его взволнованному ответу, который пришел через короткое время:

«О моем отношении к музыке И. О. Дунаевского могу сказать, что полюбил ее с юных лет. Воспринимал ее восторженно И мог в 30‑е и последующие годы (да и до теперешней старческой поры) проиграть на рояле любую его популярную песню без нот.

Считаю, что за 70 с лишним лет в советской музыке не появился ни один композитор, равный ему в песенном жанре. Негодую, когда с издевкой говорят о таких его песнях, как «Широка страна моя родная», «Марш энтузиастов» и других подобных, выражавших настрой его души… А сколь чиста и благородна его лирика — вспомните хотя бы «Девичью» из кинофильма «Искатели счастья».

До обидного мало звучит сейчас музыка этого классика нашего столетия. Теперь царит «рок», играющий роковую роль в эстетической стороне жизни современной молодежи. Но совершенно уверен, даже убежден, что музыка И. О. Дунаевского возродится в концертных программах, придет ее «второе дыхание». Такие ценности не могут остаться в забвении.

В последний раз мы встретились летом 1955 года, незадолго до его смерти. Я приехал из Горького на совещание по проблемам песенного жанра. Заседания проходили в подвале на Миусской. Исаак Осипович выступил блестяще. В перерыве выходили на улицу курить. Тут мы, бездельничая, просто беседовали о том, о сем. Спутник мой из Горького, сочинявший песни, тут же договорился с И. О. о консультации. На другой день он ее получил, получил и одобрение своих опытов, чем весьма гордился».

Магнитофонная запись выступления Дунаевского, к сожалению, погибла, ее размагнитил радиотехник, философично сославшись на дефицит ленты. Игорь Васильевич лаконично ответил на мой главный вопрос: «Заметка в стенгазете и «Акт», разумеется, появились по инициативе «со стороны». Исаак Осипович лично знал эту «сторону»». И далее: «Я не знаю Вашего возраста, но думаю, что Вы гораздо моложе меня, раз такой вопрос у Вас возник. Чувствуется, что Вы не вполне представляете условия жизни того времени».

Увы, представляю, хотя я, очевидно, и моложе автора письма. Что поразило меня тогда и что поражает сегодня, когда перелистываю сборник 1948 года «Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б)»? Нет, не полуграмотные поучения Жданова, стремившегося сбросить на дно тех, кто красиво и гордо держался на плаву. И не истерический вопль одного известного композитора‑песенника (В. Захарова), что Восьмая симфония Шостаковича — это «вообще не музыкальное произведение». И не безответственное заявление другого, еще более известного композитора‑песенника (В.Соловьева‑Седого), что «Вольный ветер» Дунаевского чуть ли не космополитичен. Поражают те, которые обреченно каялись и винились. Правда, достоинство их не покидало — они даже пытались защищать друг друга. И все же…

И все же Дмитрий Дмитриевич Шостакович говорил, что не забывает о народе, который его «вырастил, воспитал и вспоил», и будет стараться писать для него понятную музыку. И все же Арам Ильич Хачатурян начал свое выступление с того, что «критика, которой подверглась здесь советская музыка, является не только справедливой, но и заставляет каждого из нас еще и еще раз задать себе вопрос: а что ты сделал сам для того, чтобы не было тех ошибок, которые констатировались сегодня?» И все же Юрий Александрович Шапорин закончил свою речь заявлением, что он «бесконечно взволнован тем вниманием, которое нам оказано партией и правительством, указавшими нам наши недостатки и пути их преодоления». И все же Исаак Осипович Дунаевский за пределами этого совещания (среди выступавших его не было) тоже говорил какую‑то чепуху о «формализме»…

«Чувствуется, что Вы не вполне представляете условия жизни того времени»… А условия жизни были таковы, что любое самовыражение творческой личности могло быть расценено как государственное преступление. Творческая личность уничтожалась руками этой же личности — путем униженного самобичевания. В дьявольскую игру насильственно втягивались те, которые «играть» не хотели. Так в Горьковской консерватории был сочинен пресловутый «Акт», с тем чтобы через десять дней, 6 марта 1951 года, в газете «Советское искусство» появился грозный (так уж быть, пусть будет «о» вместо «я») фельетон «Печальный акт».

Начинался второй акт затяжной, убийственной драмы, приблизившей на несколько лет роковой конец больного композитора…

Фельетон, как мы уже знаем, написал некий И. Верховцев. По одной версии, это был еврей с русской фамилией или псевдонимом (таких антисемиты обычно использовали в своих целях), по другой (ее поддержал в печати старший сын композитора, член Союза художников России Евгений Дунаевский) — чуть ли не бывший пособник фашистов в годы войны, впоследствии разоблаченный. Ничего не берусь утверждать, но если вторая версия верна, то очевидно, что И. Верховцев неплохо справлялся с заданиями различных хозяев — разумеется, с учетом времени.

В принципе фельетон не прибавлял ничего нового и важного к тому, что было запечатлено в «Акте». Это и понятно, ведь Верховцев не присутствовал на встрече в Горьковской консерватории. Он просто знал, в каком направлении следует «работать», и взялся писать фельетон в полном соответствии с моралью долгих лет сталинского социализма: «Этот роман мне незнаком, но считаю, что автора надо заклеймить позором».

«Акт» оставался делом внутренним, он не мог претендовать на общественный резонанс. Фельетон же был написан именно ради этого резонанса: композитора нужно было скомпрометировать, посеяв семена недоверия в сердцах его горячих поклонников. Там, где составители «Акта» недоумевали или делали вид, что возмущаются, И. Верховцев откровенно издевался. Вот образчик натужного переинтонирования уже знакомой читателю ситуации — пародия на речь Дунаевского:

«Итак — «Кармен». А, впрочем, может быть, не стоит вступать в соревнование с Бизе? Может быть, откликнуться на просьбу одного крупного театра и написать балет «Свет»? Это сулит большой гонорар. Но, — в голосе оратора появились скорбные нотки, — как писать о колхозной электростанции? О колхозной электростанции написано шестнадцать повестей, имеются кинофильмы. Сколько же можно?

Значит, «Свет» отпадает. Придется, видимо, приниматься за «Кармен № 2». Не хватит силенок? Хватит!»

Верховцев намеренно прибегает к плоскому, штампованному упрощенчеству. Как будто герой его фельетона не классик советской бытовой музыки, а ничтожный уездный хвастунишка, этакий Хлестаков. Отсюда и хамский выговор композитору — как провинившемуся фанфарону:

«Дунаевский… решил, что ему все дозволено, — даже выступать со сцены с обывательской болтовней».

Враждебная агрессивность фельетониста впечатляюще проявляется в самом конце его опуса:

«Недавно автору этих строк довелось побывать на творческом вечере И. О. Дунаевского в Виннице. Концерт не удовлетворил зрителей. Местная газета «Винницкая правда» в своей рецензии писала, что «концерт надо было иначе организовать, обеспечить другим антуражем». Это замечание вполне справедливо. Но газета зря сожалеет о том, что композитор не поделился со зрителями своими творческими замыслами.

И хорошо, что не поделился. Иначе нам, может быть, пришлось бы говорить не об одном, а о двух печальных «актах», посвященных И. О. Дунаевскому…»

По заранее заданному шаблону, приговор окончательный и обжалованию не подлежит! Ясно, что Дунаевский неисправим — надо перекрыть ему все пути: никаких встреч, никаких выступлений! Исходя из всего происшедшего!

После появления в печати фельетона у Дунаевского случился сердечный приступ. Оправившись, он не находил себе места, брался без разбора читать книги, чтобы отвлечься, и тут же отшвыривал их. Обычная незлобивость композитора вдруг обернулась жаждой мщения. Его старшая сестра Зинаида Осиповна рассказывала, что были моменты, когда он порывался куда‑то пойти, поехать, перебрать всю эту «камарилью» по одному человеку и… и… А вот что «и» — этого он уже не знал.

— Убежден, что Верховцев — псевдоним! За ним скрываются…

Исаак Осипович называл несколько человек, которые, по его мнению, организовали эту «горячую кампанию».

Возбуждение сменялось депрессией. Композитор долго не мог справиться с чувством глубокого унижения. В такие сложные минуты он пишет короткое письмо Р. П. Рыськиной:

«Дорогая Рая! Я — в Москве и Вашу телеграмму зачту в качестве доброго напутствия тогда, когда поеду в Киев. Сейчас на душе мрачно и далеко не солнечно.

6‑го марта «Сов. искусство» опубликовало гнусный пасквиль на меня — фельетон «Печальный акт».

Я не знаю, довелось ли Вам прочитать эту мерзость. Само собой разумеется, что все это — отвратительная ложь, и я не буду сейчас распространяться на эту тему. Идет расследование этого дела, и я думаю, что удастся выяснить кое‑какие подлые и грязные побудители и причины этого фельетона.

Но понятно, что я не мог сейчас никуда поехать, так как, во‑первых, нужно доказывать, что я не верблюд, а во‑вторых, в таком, извините за выражение, обгаженном виде мне не очень приятно и удобно показываться на публичных своих концертах. Подождем!

Я прошу меня извинить за краткость письма. В следующий раз напишу подробнее и, вероятно, смогу Вам сообщить более приятные новости.

Искренне Ваш И. Д.»

События осложнялись. Для проверки фактов Союз композиторов командировал в Горький А. Г. Новикова и В. И. Мурадели, с которыми Дунаевский, мягко говоря, был далеко не в доброжелательных отношениях. Но, наверное, все‑таки существуют какие‑то «высшие силы», которые способны смягчать удары судьбы… В разгар «дела Дунаевского», через десять дней после опубликования фельетона (снова десять дней!) в той же самой газете «Советское искусство» появилось правительственное сообщение о присуждении Сталинских премий создателям кинофильма «Кубанские казаки». Имя Дунаевского, естественно, фигурировало в списке, и это в определенной степени ослабило позицию его противников.

Композитор приободрился. Посыпались поздравительные телеграммы. Умолкнувший было телефон теперь беспрерывно звонил… Исаак Осипович, конечно, понимал, что среди поздравлявших были и так называемые «гибкие политики», но он благодарил, шутил… На сердце же скребли кошки: приближалось обсуждение его «дела» на секретариате Союза композиторов.

23 марта состоялось наконец обсуждение. Не буду реконструировать подробности. Скажу лишь, что Тихон Николаевич Хренников сделал все возможное, чтобы не дать «делу» последующего хода, хотя, по результатам проверки, «факты подтвердились». Предварительно он упросил Дунаевского не упрямиться и «признать свои ошибки» — так принято! А потом он убедил секретариат вынести решение, которое положило бы конец всей этой истории.

…Много лет спустя, в сентябре 1977 года, Зинаида Осиповна Дунаевская рассказывала:

— В период этой кутерьмы я позвонила Исааку из Полтавы и спросила его о самочувствии. «Зиночка, — ответил он мне, — я отвык молиться. Если ты не потеряла этой способности, то помолись нашему еврейскому Б‑гу за русского Тихона — я ему обязан честью и жизнью».

…Беспокойство, однако, не покидало композитора. По каким‑то деталям и нюансам он понимал, что противники не угомонятся так скоро. Он внимательно перелистывал газеты. Малейшее упоминание его имени — хотя бы в нейтральном плане — внушало какие‑то надежды: вроде бы не пахнет дискриминацией… Особенно бдительно он следил за «Советским искусством», понимая, что именно там будет опубликовано решение секретариата Союза композиторов. А вдруг редакция вздумает досочинить комментарий? Газета же играла с ним, как кошка с мышкой. Доблестно просматривая ее, Исаак Осипович однажды увидел небольшую заметку Клавдии Шульженко. Композитор знал, что певице теперь нелегко: от нее требовали, чтобы она рассталась с «интимным» репертуаром и переключилась на патриотические песни. Клавдия Ивановна вынуждена была закончить заметку такими словами: «Мне очень хочется воспеть в новых лирических песнях вдохновенный труд создателей великих сооружений коммунизма. Жду этих песен от наших композиторов В. Мурадели, В. Макарова, В. Соловьева‑Седого, М. Блантера, А. Новикова, И. Дунаевского» .

Современного читателя этот пассаж, несомненно, развеселит. Еще бы: выясняется, что исполнительница «Андрюши», «Старых писем», «Синего платочка» мечтает петь о великих сооружениях коммунизма. Дунаевский был глубоко тронут и немедленно позвонил своему верному импресарио Д.М. Персону:

— Шульженко выдала мне моральный аванс. Найдите способ передать ей мою благодарность. Скажите просто «спасибо» и больше ничего. Она поймет.

Ответный звонок от Персона последовал через день— два. Сдерживая смех, Давид Михайлович докладывал:

— Ну и карусель! Я не предполагал, что эта очаровательная женщина умеет так крепко выражаться… Не решаюсь передать по телефону, как она обозвала «Советское искусство»… все‑таки орган Комитета по делам искусств… В общем, она сказала, что хотела вам помочь и назвала ваше имя первым. Раз двадцать повторила: первым, первым, первым! А они!..

— Это неважно, — ответил Дунаевский. — Главное, что газета ждет от меня песен о великих сооружениях коммунизма.

Сам‑то он не очень обольщался. В письме к одной из своих самых любимых корреспонденток — Людмиле Сергеевне Райнль (Головиной) 29 марта 1951 года (можно предположить, что телефонная беседа о Шульженко состоялась в этот же день) он пишет: «Дорогой мой и славный друг! Не отвечал Вам долго потому, что был поглощен свалившимся на мою голову общественным ударом. 6 марта в газете «Советское искусство» был помещен пасквильный фельетон, героем которого оказался я. Мне незачем говорить Вам, сколь отвратительна становится ненависть ко мне некоторых людей, для которых сам факт моего существования является нетерпимым. Фельетон рассчитан был на публичное ошельмование меня, на дискредитацию в глазах общества. Все обстоятельства моего выступления перед студентами Горьковской консерватории были до безобразия искажены. Для меня будет горьким уроком этот факт. Я забыл, иногда забываю, сколькими опасностями я окружен, с какими каменюками «люди» подстерегают меня на каждом шагу. Воспользовавшись некоторыми слабостями моего выступления, слабостями, на которые можно было и не обратить внимание в свете общего, о чем я беседовал со студентами, некоторые людишки при посредстве «почтенной» газеты «Сов. искусство» раздули целое дело. Фельетон был приурочен к периоду присуждений Сталинских премий и преследовал явную цель помешать мне ее получить. Но фокус не удался. Наверху расценили дело иначе. 17 марта той же газетенке пришлось напечатать мою фамилию в списке новых лауреатов. Удался ли им план дискредитации? Не думаю, хотя удар был нанесен сильный. Люди просто не поверили. На весь этот сенсационный фельетон пришло в редакцию до 24 марта всего… три отклика, из которых два очень содержательных, значение которых сводится к следующему: «Дунаевский — наш!» Что касается москвичей и вообще околохудожественной публики, то они великолепно все поняли. Но если бы Вы знали, как сердечно приветствовали меня многочисленные телеграммы! В присуждении премии все почувствовали, какую пилюлю проглотили мои враги» .

В письме ни слова о секретариате Союза композиторов, где обсуждалось его «дело». Ни слова о том, какую роль в его жизни должно сыграть решение секретариата, которое вот‑вот будет опубликовано в «Советском искусстве»!

Он думал об этом неотступно, терпеливо дожидаясь очередного номера газеты. 1 апреля, когда ожидание стало уже невыносимым, он пишет письмо Р. П. Рыськиной, в котором кратко рассказывает о секретариате Союза композиторов и его решении. Стараясь успокоить не столько адресата, сколько самого себя, он прогнозирует: «Видимо, это решение и будет помещено в газете как финальный аккорд всей этой глупо‑печальной истории». И далее: «Я горжусь тем, что этот фельетон не поколебал ко мне доверия, уважения и любви среди народа. Люди очень хорошо научились разбираться в таких делах. Что касается меня самого, то я по‑прежнему работаю, действую, получаю очень много просьб о встречах и концертах». И снова мысли о возмездии за свои страдания: «Все‑таки у меня есть большое желание, когда это дело внешне приутихнет совсем, заняться его причинами и людьми, его создавшими. Правда должна восторжествовать».

Ему трудно справиться с чувством обиды. Закончив письмо и не вложив его еще в конверт, он позвонил Д. М. Персону. Далее я снова цитирую отрывок из неопубликованного интервью, взятого мной у импресарио Дунаевского 10 июля 1980 года:

— Давид Михайлович, почему вы уверены, что Исаак Осипович позвонил вам именно 1 апреля? Ведь прошло столько лет…

— Потому что разговор был специфический. Вот послушайте. Он, значит, звонит и спрашивает: «Неужели я так обманулся? Ведь у них же горели глаза от восторга!» — «У кого, — спрашиваю, — горели глаза, о ком вы говорите?» — «Да у них, у горьковских студентов!» — «Сегодня, кажется, первое апреля, — отвечаю я задумчиво, — почему бы мне вам не поверить?» — «Давид Михайлович! — кричит он. — Я же серьезно! Ведь вы сидели в зале и все видели и слышали: они смеялись не иронически, а сочувственно». — «Конечно, конечно, — отвечаю я. — Почему бы мне вам не поверить? В такой день!» — «Я брошу трубку, если вы не хотите говорить серьезно». — «Постойте, — говорю я. — Давайте уточним. Горели глаза? Смеялись сочувственно? Может быть, у них загорелись глаза, когда я вышел? Вы понимаете, когда я заметил магнитофон…» Но Исаак Осипович бросил трубку, не дослушав меня. И он был прав, ему было не до шуток. До сих пор не могу себе простить моего игривого настроения… Но, может быть, я не так уж был виноват? Может быть, я помог ему снять пелену с глаз? Разве можно быть таким неисправимым романтиком?

А теперь вернемся к письму от 1 апреля. Дунаевский закончил его такими словами:

«Будьте здоровы и счастливы. Желаю Вам больших, больших радостей и успехов.

Ваш И. Д.»

После этого следует постскриптум. Можно предположить, что он появился после разговора с Персоном: «P.S. Удивительный этот старик Омар Хайям, на все у него можно найти ответ. Вот послушайте:

О тайнах сокровенных невеждам не кричи

И бисер знаний ценных пред глупым не мечи!

Будь скуп в речах и прежде взгляни, с кем говоришь, Лелей свои надежды, но прячь от них ключи!

Не кажется ли Вам, что именно этот мудрый завет я нарушил в г. Горьком?»

Наконец 3 апреля 1951 года под рубрикой «По следам наших выступлений» газета «Советское искусство» предоставила слово Т. Н. Хренникову, ознакомившему широкого читателя с «историческим» решением секретариата:

«Секретариат Союза советских композиторов СССР указал И. О. Дунаевскому, что его выступление на встрече со слушателями Горьковской консерватории порочно и недостойно советского композитора.

Секретариат принял к сведению заявление И. О. Дунаевского о признании допущенных им ошибок и о том, что он исправит эти ошибки в своей дальнейшей творческой и общественной деятельности» .

Т. Н. Хренников действительно сделал все возможное, чтобы замять «дело». Ну а «порочно» и «недостойно» Исааку Осиповичу пришлось «проглотить». Ничего страшного. Прокофьеву, Шостаковичу и Мясковскому довелось услышать кое‑что и похуже. Главное, что поставлена точка.

Дунаевский не знал, что кто‑то никак не может угомониться. Не подозревал, что газета «Советское искусство», опубликовавшая решение секретариата, готовится к новому удару, может быть, пострашнее прежнего, и нанесет его через месяц. Он теперь снова во власти творческих радостей и мук, часами сидит за роялем.

Есть над чем призадуматься нынешним «прогрессистам», которые однозначно истолковывают патриотические песни композитора только сквозь призму поэтических текстов. Если, по их мнению, Дунаевский был «прославителем сталинского режима», то почему многие мыслящие люди той поры, в том числе М. А. Булгаков, не отождествляли его с кровавым режимом? И почему сам режим пытался избавиться от своего прославителя?

А то, что он пытался избавиться от яркого, талантливого, крупного художника, продолжавшего воспевать поруганные идеалы, не вызывает никакого сомнения. 5 мая 1951 года «Советское искусство» нанесло композитору самый сильный удар: оно объявило, что Дунаевскому не место в советском обществе… Удар был сделан руками начинающей журналистки Валентины Жегис, которая то ли очень уж старалась оправдать чье‑то «доверие», то ли просто решила многозначительно намекнуть, что ее «подозрительная» фамилия не имеет отношения к племени космополитов.

«Советские люди, — разглагольствовала Жегис, — простят художнику ошибку, но они не терпят халтурного отношения к порученному делу. Они привыкли к тому, что каждый человек относится к своему труду как к творчеству. Как заботливые и требовательные хозяева, они стремятся изгнать из своего богатого, прекрасного дома все, что мешает им жить по‑новому (выделено мной. — Н.Ш.). Они прямо указывают на недостатки, потому что знают, что вправе требовать немедленного устранения их» .

Изгнать из своего богатого, прекрасного дома все, что мешает жить по‑новому! В. Жегис карикатурно обратила против композитора его же собственный марш — «Нам песня строить и жить помогает». Чтобы читатель не мучился сомнениями, она подкрепила свое требование письмом милиционера из Хабаровска, который, наивно поверив фельетону «Печальный акт», возмутился «позорным» поведением Дунаевского в Горьковской консерватории. «Как мог всеми уважаемый, а многими любимый композитор так позорно вести себя? — вопрошал милиционер. — И. О. Дунаевский, вероятно, забыл о том, что советский зритель не дореволюционный дилетант, что ему недостаточно только громкого имени — ему нужно настоящее искусство» .

Выходит, творчество «любимого» Дунаевского — это вроде бы и не совсем «настоящее искусство»… При этом газета устами своего читателя декларировала мысль, что дореволюционные слушатели были сплошь дилетантами, а советские — эти уж сплошь профессионалы, истинные и неподдельные.

Для Дунаевского опять наступили черные дни. Он спасал себя тем, что не расставался с роялем — постоянно играл Бетховена, Рахманинова, Скрябина. Чаще всего Бетховена: в последние годы его музыка производила чрезвычайно сильное впечатление на Дунаевского. От него давно отвернулись бывшие соратники — Григорий Александров и Любовь Орлова. Зато в лице Ивана Александровича Пырьева он обрел нового друга, искреннего и горячего, который всячески старался его растормошить, пробудить в нем творческую энергию.

«Все труднее и труднее становится работа на творческом поприще, — писал в эти дни Дунаевский Л.С. Райнль. — И не потому плохо, что трудно, не потому плохо, что вырастают все новые и новые задачи, требующие своего осуществления и творческого выражения. Нет!

Плохо и мучительно невыносимо то, что никто не знает, какая дорога правильна, что все запутались, боятся, перестраховываются, подличают, провоцируют, подсиживают, меняют каждый день свои убеждения, колотят себя в грудь, сознаваясь в совершённых и несовершённых ошибках.

Страшно и невыносимо то, что творческая неудача рассматривается как некоторое преступление. …Страшно именно в наших условиях. Потому что прозвучавшее слово отрицательной критики является уже непререкаемым законом, открывающим столько гадкого и мутного словоговорения и пакости людской, против которой нет никакой защиты, кроме собственной совести. …Не подумайте, что я весь состою из одной печеночной горечи. Я просто тревожусь и за общие наши творческие пути, и за свой. Ужасно трудно работать в такой обстановке…

Тем не менее…

Тем не менее я работаю сейчас и работаю немало! В конце июля еду в Берлин на международный фестиваль молодежи. Это очень интересно, и я заранее предвкушаю массу впечатлений. Я буду писать музыку к фильму Пырьева об этом фестивале. Пока работаю над песнями для этой же цели» .

Фильм был документальный и назывался «Мы за мир». Композитор напряженно ждал разрешения на выезд и нервничал. До этого ему лишь один раз позволили побывать за пределами СССР — в 1947 году, когда в Чехословакии снимались отдельные эпизоды фильма «Весна». Но тогда он был в фаворе у некоторых должностных лиц. А теперь… Теперь, в 1951 году, в период планомерной и систематической травли, трудно было себя уговаривать, что все будет хорошо. Он должен был вместе с Пырьевым вылететь в Берлин в конце июля, но вот уже наступил август, а его, единственного из съемочной группы, по‑прежнему не выпускали. «Все это время я находился в пекле подготовки к фестивалю, — писал он Р. П. Рыськиной. — Моя песня о мире («Песня молодых») премирована третьей премией. …Надо считать это удачей, так как к песне я стал подходить с некоторым творческим равнодушием и не очень горел огнем вдохновения. Кроме того, для моего происхождения и этот результат достаточен. Видимо, это же обстоятельство играет немалую роль в том, что я до сих пор сижу, что называется, на чемоданах в ожидании полета. Сегодня уже 3‑е число, а я тут как тут. Не буду удивлен, если будет сочтено, что мне можно не ехать и что фестиваль молодежи ничего от этого не потеряет» .

Утомленный и истерзанный ожиданием, Дунаевский в конечном счете вздохнул облегченно: 15 августа он полностью освободился от пут неизвестности. «Дорогая Рая! В Берлин меня не поехали, — сообщает он Р. П. Рыськиной. — Причин не знаю и ими не интересуюсь, не печалюсь, а наоборот, считаю, что все к лучшему».

«Не знаю», «не интересуюсь», «не печалюсь»… Он еще и бравировал. А что ему оставалось делать? Молодая журналистка Валентина Жегис могла гордиться: она внесла достойную лепту в развитие этой грустной истории…

5 сентября в «Советском искусстве « (все в той же газете!) появилась фотография Дунаевского в числе фотографий других участников фильма «Кубанские казаки», удостоенных Сталинской премии. И снова, уже во второй раз, эта премия хорошо сработала: она подарила композитору двухмесячную передышку. Исаак Осипович получил два месяца «мерной и мирной жизни», в течение которых он, не побывав в Берлине, спокойно занимался музыкальным оформлением «берлинского» фильма Пырьева «Мы за мир». Именно сейчас произошла яркая вспышка его творческого гения: среди прочих инструментальных и хоровых номеров он сочинил для Пырьева изумительную сокровенно‑массовую песню «Летите, голуби, летите»…

Но блаженному состоянию композитора пришел конец гораздо раньше, чем он успел полностью «рассчитаться» с режиссером. О том, что произошло, он написал Л. С. Райнль с большим опозданием, 2 января 1952 года: «К сожалению, мерное и мирное течение моей жизни было нарушено 7 ноября нелепым несчастьем, случившимся в компании моего сына. Сам‑то он не был виноват, но его исключили из института по обвинению в организации попойки, закончившейся автомобильной катастрофой. В результате этой катастрофы погибла студентка 3‑го курса института. Машина была моего сына, вечеринка происходила в праздник на нашей даче. Сын попал в эту историю как искупительная жертва общественного возбуждения в институте. И хоть все это нелепо и несправедливо, но до сих пор мне не удалось его восстановить. Это ужасно портит жизнь и настроение. Надеюсь все— таки, что удастся восстановить. Очень жалко парня, который уже около 2‑х месяцев слоняется подавленный и растерянный происшедшим» .

Восстановить сына в Институт кинематографии Исааку Осиповичу не удалось. Даже несмотря на то, что на судебном процессе Евгений был признан абсолютно невиновным. Мало того, суд вынес решение о возмещении ему материального ущерба за изувеченную машину. Евгений впоследствии, как мы уже знаем, стал профессиональным художником. Но сколько коварных и мерзких слухов стали распространять недруги Дунаевского — вплоть до диких фантазий о каком‑то изощренном убийстве! Отголоски этих слухов живы до сих пор. Вот почему необходимо напомнить, что произошло на самом деле в тот далекий драматический день, 7 ноября 1951 года. А произошло все довольно просто и банально: компания молодых людей без ведома Евгения воспользовалась его машиной, а за руль села подвыпившая девица, не умевшая водить. В результате — катастрофа…

Порой Исааку Осиповичу кажется, что он полностью повержен и не в состоянии больше противиться силам зла. Он все чаще жалуется в письмах на пошатнувшееся здоровье.

Из письма к Л. Г. Вытчиковой: «…здоровье мое не очень сейчас завидное. Видимо, это результат больших личных волнений, постигших меня за последнее время» .

Из телеграммы к Р. П. Рыськиной: «Вследствие затянувшейся болезни всяких осложнений повлекших ослабление слуха и прочие прелести носовой полости я не еду Ленинград» .

Из письма к Р. П. Рыськиной: «Здоровье мое «так себе». Я еще только молодой студент очень трудного вуза — Института лечения своего здоровья. Когда я кончу этот вуз, может быть, тогда не буду ощущать боли в ноге, которая все же и после Мацесты (а говорят, что именно вследствие нее) дает себя чувствовать. Умные приборы показывают незначительное, но заметное улучшение пульсации, давления капилляров и прочее, а глупая нога болит и мешает двигаться по— прежнему» .

Сдавленный тяжестью несправедливых обид, композитор глубоко переживал систематическое замалчивание его творчества. Сегодня в это с трудом верят те, которые убеждены, что в годы культа личности Сталина музыку Дунаевского насильно внедряли в быт, как картофель при Екатерине Второй. Но вот письмо к И. Е. Серой, написанное композитором в январе 1953 года: «Конечно, я в известной мере тщеславен, как каждый артист. Мне хочется ласки, похвалы. И тут я констатирую с огромной болью и изумлением, что вся моя деятельность покрыта крышкой полнейшего молчания. Гроб! Рецензии о моих концертах бывают в местных газетах, и все… Вы не найдете в Москве ни одного экземпляра моих нот. Они раскуплены и… не переиздаются. Что это все обозначает, об этом можно только строить догадки. Есть ли здесь одна направляющая рука? Возможно, что и так, если сопоставлять факты. Возможно, что это является случайным совпадением действий нескольких «людей»» .

Письмо, как мы видим, пронизано горечью и затаенным страданием. Другое письмо, в Музгиз в мае 1953 года, это уже не горечь, а трагический вопль безнадежного отчаяния: «Почему мои симфонические произведения, благодаря отсутствию изданий, отдаются на растерзание слухачам, которые сами оркеструют, делают всякие фантазии и попурри иногда ужасающего качества? Имеется несколько так называемых оркестротек, то есть универсальных партитур для оркестров кинотеатров и ресторанов. Но по этим изданиям ни один дирижер симфонического оркестра, конечно, дирижировать не будет. И я опять-таки не пойму, почему мои симфонические вещи предстают перед потребителями не в подлинном авторском виде, а в виде искалеченных комбинаций на любой состав, комбинаций, делаемых к тому же зачастую ремесленнически и халтурно? Почему, например, партитура увертюры «Дети капитана Гранта» издана для духового оркестра, а не издана в первую очередь для симфонического оркестра, для которого и делал ее композитор?»

Добился ли он чего‑то этим письмом? О, да! Очень многого! Преисполнившись «жалости» к обиженному композитору, Музгиз за год до его смерти рискнул наконец издать в авторской симфонической версии знаменитую увертюру к кинофильму «Дети капитана Гранта»…