Рассказы Исаака Бабеля

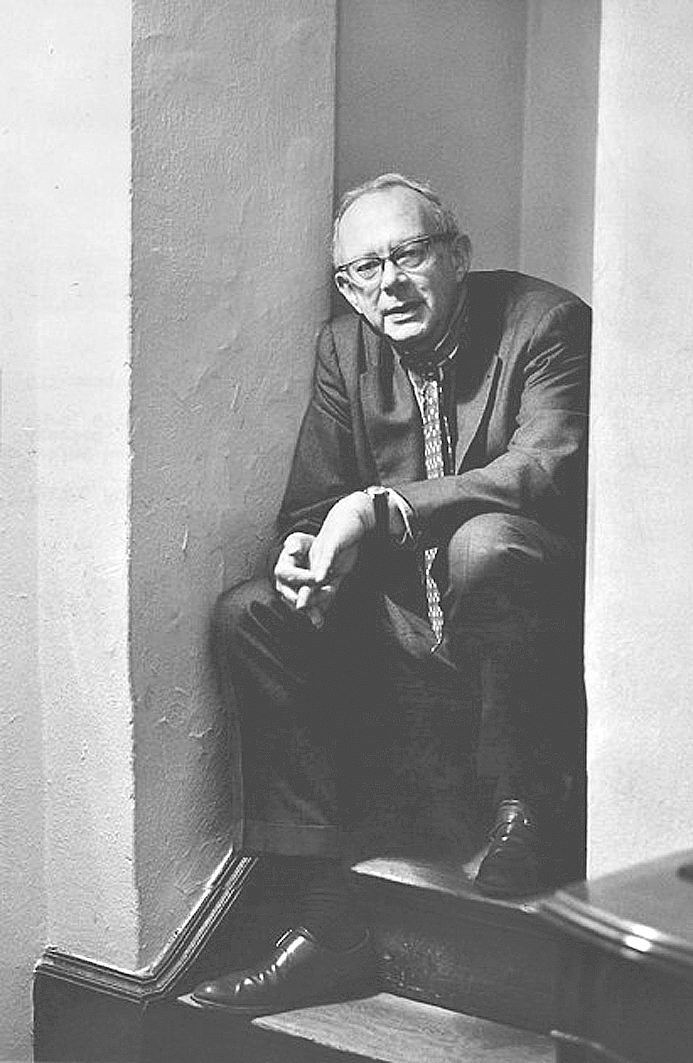

Ирвинг Хау (1920–1993) — известный американский литературный критик и публицист. Мы публикуем сегодня его эссе, написанное после выхода первого собрания рассказов И. Бабеля в переводе на английский язык: см. «Collected Stories» (New York, 1955).

Публикация полного собрания рассказов Исаака Бабеля — радостное событие. Большинство рассказов печаталось в разных переводах на английский, но теперь, когда они собраны вместе и расположены в правильном порядке, мы можем в полной мере ощутить их cовокупное воздействие и понять, почему Бабель не только талантливейший прозаик послереволюционной России, как утверждал Максим Горький, но и вообще один из крупнейших литературных мастеров нашего века.

Бабель родился в 1894 году в небогатой одесской семье и еще до революции, оказавшись в московских литературных кругах, привлек благосклонное внимание Горького. Затем были пять лет революции и гражданской войны, после чего Бабель вернулся к писательству, и «Конармия» мгновенно принесла ему литературную славу. Это была книга захватывающих дух рассказов, основанная на его военных впечатлениях от службы в армии Буденного. Позже, когда тиски сталинской диктатуры сжимались все сильнее, Бабель стал писать все меньше и меньше (хотя и прежде не отличался плодовитостью) и в конце концов замолчал совсем.

Бабель редко выступал на публике, но на Первом съезде писателей произнес речь, отчасти чтобы засвидетельствовать свою лояльность режиму, отчасти — чтобы оправдать свое отсутствие в печати. Это был интересный политический поступок. Бабель сказал, что выступает в новом литературном жанре: он «великий мастер» молчания. Восхваляя режим и партию, которые дали «нам все», он сказал, что «у нас» отнято только одно право — плохо писать. «Товарищи, не будем скрывать. Это было очень важное право и отнимают у нас немало. <…> Так вот, товарищи, давайте <…> отдадим эту привилегию, и да поможет нам бог. Впрочем, бога нет, сами себе поможем».

Право писать плохо! — писать от чувства, из опыта своих ошибок. Трудно вообразить более отважный и более удручающий жест писателя, всеми силами стремящегося к непосредственности, обожающего игру — к тому, что отвергало общество. Бабель, которому покровительствовал Горький и к которому, по слухам, питал слабость Сам, не подвергся немедленному наказанию, если не считать продолжавшегося добровольного молчания. Но в 1937‑м он был арестован и через два или три года умер в лагере. Кроме короткой статьи памяти Горького, напечатанной в 1938‑м, мастер молчания ничем о себе не напомнил.

Рассказы «Конармии» производят впечатление самыми разными сторонами, но первейшая реакция на них — шок. Жесткие, сжатые, страстные, безудержно колоритные, они действуют, как контролируемый взрыв. Поведение нецивилизованных казаков находится в резком контрасте с интеллигентским сознанием рассказчика; беспорядочная жестокость, наследие многовековой темноты, вдруг превращается в самоотверженный коммунистический героизм — и тут же этот героизм безнадежно оскверняет; крайности поведения переплетаются, словно назло моралисту, приводя в замешательство и Бабеля‑рассказчика, и читателя‑зрителя.

В рассказах Бабель бьется над проблемой, которую невозможно понять вне исторической картины российской революции и контекста личного существования Бабеля, интеллигента и еврея. Насколько мы знаем, Бабеля не занимала политика в смысле идеологической борьбы или борьбы за власть, но он с полной ясностью сознавал проблему, мучившую всех современных романистов, озабоченных политикой: проблему действия в плане его героической необходимости и его уродливого перерождения, «трагического изъяна», природного историческому действию: будучи историческим, оно в той или иной степени порождается насилием и потому приводит к искривлению и огрублению личности. Но следует подчеркнуть, что Бабель понимает эту проблему не как упражнение в метафизике: для него ее суть — в личном выборе. В этом смысле, несмотря на то, что у него явным образом политика не затрагивается, рассказы «Конармии» глубоко революционны: в красном калении бабелевской страсти творение и созерцание сплавляются в одно.

Проблемой исторического действия поглощены в своих лучших романах Андре Мальро и Иньяцио Силоне , а в стихотворении Бертольда Брехта «К потомкам» она представлена чрезвычайно возвышенно и постыдно: каждое слово в нем — горькая правда, а вместе с тем оно обслуживает сталинизм, подводя под него рациональное обоснование. Для Бабеля, что характерно, проблема стоит в субъективном плане — в способности принять самые ужасающие крайности человеческой деятельности, участвовать в ней и одновременно видеть ее и себя со стороны.

В своем предисловии к рассказам Бабеля Лайонел Триллинг свел эту проблему к некоей извечной моральной диалектике. «В душе Бабеля, — пишет он, — шла своего рода борьба: он был захвачен видением двух образов жизни — жизни в насилии и жизни мирной, и разрывался между ними». Пусть так, но мне кажется, здесь упущено главное, что занимало Бабеля, — не столько выбор между тем и другим, потому что обе возможности предоставлены человеку почти при любых обстоятельствах, сколько невыносимая — невыносимая потому, что ощущалась как совершенно необходимая, трудность быть художником, связавшим себя с судьбой страшной революции.

С одной стороны, и это очень важно, Бабель был большевиком — или очень старался быть («О устав РКП! Сквозь кислое тесто русских повестей ты проложил стремительные рельсы» — так начинается один рассказ), и именно отсюда идут энергия и тревожность, питающие жизнью его произведения. Нравится нам или нет, мы не можем отмахнуться от этого простого факта, так же как от того существенного факта, что писателя Бабеля, тяготевшего к крайностям в политике и эстетике, не очень привлекала трезвость чувств, которую Триллинг обозначил как либеральное воображение.

В некоторых ужасных рассказах из «Конармии» Бабель осуждает себя — свою неспособность убить человека, свои трагикомические попытки приспособиться к образу поведения казаков. Писатель‑еврей с очками на носу и осенью в душе должен доказать себе, что в условиях исторической необходимости он способен совершать поступки, для казаков абсолютно естественные. Но поскольку он писатель щедрого воображения, Бабель, стремясь приспособиться к казакам, влюбляется в изящество их повадки. Больше всего его восхищает уверенность их поведения, их неразмышляющая приверженность унаследованным формам жизни.

Но взгляд его на казаков не сентиментален, он не использует их, как мог бы это сделать современный писатель, для оправдания собственной подавленной агрессии. Его пугает и ставит в тупик загадка их исконных обычаев, и даже в тех редких случаях, когда у него с ними устанавливается подобие взаимопонимания, он все равно не надеется их понять. Но он признает все их претензии к себе и с дрожью принимает их грубую критику.

В великолепном, всего в пять страниц, рассказе «Смерть Долгушова» раненый казак, у которого «кишки ползли по коленям», просит рассказчика пристрелить его, а тот, мягкотелый чистоплюй, не в состоянии это сделать. Товарищ раненого, выполнив его просьбу, с яростью обращается к рассказчику: «Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку». В другом коротеньком шедевре «После боя» казак поносит рассказчика за то, что он пошел в бой с незаряженным револьвером. («Ты патронов не залаживал <…> ты бога почитаешь, изменник»). И рассказчик идет прочь, «вымаливая у судьбы простейшее из умений — уменье убить человека». А в конце «Конармии» другой казак выносит примитивный приговор рассказчику: «Ты без врагов жить норовишь… Ты к этому все ладишь — без врагов…»

В противовес казакам Бабель обращается к польским евреям, сидящим на корточках, пассивным и глухим к кровожадным крикам сражающихся войск, с топотом проносящихся туда и сюда по местечкам. Красноармеец Бабель с детским вниманием слушает хасида Гедали, который верит, что «революция — это же удовольствие», и хочет «Интернационала добрых людей». «Я хочу, — говорит он, — чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории. Вот, душа, кушай, пожалуйста, имей от жизни свое удовольствие. Интернационал, панне товарищ, это вы не знаете, с чем его кушают…

— Его кушают с порохом, — ответил я старику, — и приправляют лучшей кровью…»

Польские евреи, с их «длинными и костлявыми спинами и желтыми и трагическими бородами» пронзают тугую объективность бабелевского повествования и рождают в рассказчике бурю воспоминаний («О, истлевшие талмуды моего детства!»). Казаки, непонятные, жестокие и красивые, чередуются в книге с евреями гетто, чьи движения «несдержанны, порывисты, оскорбительны для вкуса, но сила их скорби полна сумрачного величия». Если «Конармия» — хвалебная песнь революции, неоднозначная, но жаркая, то она также элегия: «Покой, субботний покой, сел на кривые крыши житомирского гетто».

Если говорить о стиле Бабеля, то тут мы находим целый клубок противоречий и неожиданностей. Деятельная жестокость вдруг, без перехода сменяется состоянием тихой задумчивости. Доминирующим тоном кажется объективность, однако мало кто из современных прозаиков отважился бы на такие лирические перебивки, которыми полны страницы Бабеля. Нас приучили ценить сжатость и недосказанность; но у Бабеля сжатость не имеет ничего общего с недосказанностью. У него она следствие самых смелых политических и метафизических обобщений. Вряд ли кому из писателей нашего времени удалось сделать обобщение и даже политический лозунг столь органической частью образного строя. В этих рассказах нас перебрасывают с головокружительной скоростью от концептуальной абстракции к простейшим символам. Бабель не позволяет читателю осесть на одной стилистической территории, остановиться на одном уровне восприятия. Он бросает нас от неожиданности к неожиданности. В некоторых рассказах господствует печаль, такая же беспримесная, как порыв к движению и насилию. В других само событие остается вне поля зрения, а на поверхности рассказа есть только легкая рябь от него в обрывках разговора и поразительные изображения места и погоды.

Лучше всего охарактеризовал стиль Бабеля Джон Берримен отметивший его сходство со стилем Стивена Крейна Оба писателя одержимы стремлением к сжатости и взрыву, жесткому кинестетическому контролю, готовы исказить язык ради прямого воздействия на нервы. Оба пользуются языком словно для того, чтобы нанести рану. Но есть и важное отличие. Бабель — теплый, Крейн холоден. И что еще важнее, у Бабеля больше арсенал эффектов; по сравнению с ним Крейн выглядит несколько скованным.

Два главных литературных источника, из которых, по‑видимому, черпал Бабель — русская литература и литература на идише. Особенный расцвет они переживали за 50–75 лет до того, как начал писать Бабель; он был одним из тех писателей, которые возникают под конец творческого периода и заряжаются его энергией, словно она еще на максимуме. В разных рассказах Бабеля отчетлива чеховская струя — сразу чувствуешь эту грусть, этот мягкий скептицизм старшего писателя. Американским критикам труднее уловить влияние литературы на идише, но всякий, кто читал Шолом‑Алейхема, немедленно увидит параллели в одесских рассказах Бабеля: комическую подачу социальных отношений, сардонический спор с Б‑гом, влечение к изнаночной стороне истории. Сравните горький юмор Бабеля с дерзкой почтительностью Шолом‑Алейхема в разговоре о судьбе евреев.

Бабель: «Но разве со стороны бога не было ошибкой поселить евреев в России, чтобы они мучились, как в аду? И чем было бы плохо, если бы евреи жили в Швейцарии, где их окружали бы первоклассные озера, гористый воздух и сплошные французы? Ошибаются все, даже бог».

Шолом‑Алейхем: «Очевидно ведь — если Он так хочет, так оно и должно быть. Понятно? Если бы должно было быть иначе, то и было бы иначе. И все‑таки, чем было бы плохо, если бы было не так, как есть?»

Иногда яркость эмоции и саму манеру выражаться можно понять только через соотнесение Бабеля с литературой на идише. В рассказе под названием «В подвале» любящий дед дает грубую отповедь мальчику, пытавшемуся покончить с собой: «Мой внук <…> я иду принять касторку, чтобы мне было что принести на твою могилу…» Подлинное значение этой отповеди и тон можно вполне оценить, только если знаешь, что у евреев самоубийство считается не только нечестивостью, но и позором.

Часто погружавшийся в меланхолию, печаль, терявшийся при виде насилия, а иногда и наблюдавший за ним завороженно, Бабель благодаря простой готовности признать свои желания предъявляет к жизни радикальнейшее требование — требование счастья. В его произведениях мы видим стремление соединить страсть с нежностью — две эмоции, которые, по мысли Фрейда, разделились в жизни современного человека и вырождаются в агрессивность и бессилие. Я не говорю, что Бабелю всегда удается их соединить, но он не позволяет ничему, даже «уставу Коммунистической партии» отвлечь себя от стремления к этому единству. У него все окрашено эротикой, все становится одушевленным: энергия тяготеет к любви.

Есть у Бабеля короткий очаровательный рассказ, где за младенца Карла‑Янкеля борются две группы верующих — марксисты и евреи. Бабель, наблюдая за этой комической борьбой, завершает рассказ словами: «Не может быть <…> чтобы ты не был счастлив, Карл‑Янкель… Не может быть, чтобы ты не был счастливее меня…»

Андрей Малаев-Бабель: «Бабеля тяжело праздновать»

Бабель как пчела-разведчик