Новая литературная премия имени Бабеля учреждена в Одессе. Со следующего года она будет вручаться за лучший русскоязычный рассказ. Это событие стало поводом для того, чтобы обсудить судьбу жанра сегодня. Если одно из высших достижений — бабелевский рассказ, то какие тексты будут его достойны? Что такое «бабелевский рассказ» как явление, насколько он еврейский, насколько — русский? Эти вопросы «Лехаим» задал профессору Стэнфордского университета, бабелеведу Григорию Фрейдину, литератору и редактору, одному из основателей премии имени Бабеля Валерию Хаиту, писателю, члену жюри премии Борису Минаеву, писательнице Инне Лесовой, писателю, критику Валерию Шубинскому.

Как это делалось в рассказе Бабеля

Григорий Фрейдин → По своей насыщенности, сквозной гармонизации элементов, вспышке сознания (éclat, epiphany, прорыв в вечность) и при минимальном объеме, рассказ Бабеля близок лирической поэзии современников. По своей тематике — насилие и секс, как вместе, так и в отдельности, но всегда в резонансе с ломкой социального, если не мирового, уклада — путь его лежит в плоскости западной литературной традиции, которая берет начало от Гомера и Священного Писания. Афористично и точно сформулировал это положение современник Бабеля Осип Мандельштам: «Когда бы не Елена, / Что Троя вам одна, ахейские мужи?» («Бессонница. Гомер. Тугие паруса», 1915). Иными словами, мировой конфликт — это космос, a микрокосмос — это узел любви, ревности, насилия в одном микросоциуме, и наоборот. Говорим «любовь и ревность», а подразумеваем «войну» или «революцию», или говорим «война», «революция», а подразумеваем «насилие и любовь».

Аналогично со Священным Писанием и его ролью в западной литературной традиции: о чем бы ни шла речь в частности — о праотцах или племенах израильских, об Иисусе ли Навине или Иисусе Назаретянине, — повествование определяет весь космос, весь божий мир… Конечно, то, что верно для всей традиции, будет верно для всех тех, кто ей принадлежит. Особенность же Бабеля и других модернистов начала прошлого века — Мандельштама, Хлебникова, Ахматовой, Джойса— ясное осознание как истоков этой традиции, так и ее исчерпанности. А с исчерпанностью они боролись через по‑новому осознанный возврат к первоосновам (ход, аналогичный, например, фундаментализму в религии, психоанализу и крайним политическим идеологиям). В этой перспективе модернизм, особенно русский, делает заявку на Ренессанс. Таким образом, колоссальная насыщенность миниатюрного рассказа Бабеля определяется тем, что позволяет разглядеть в остром бытовизме перипетий канву священного текста, а в грубом шуме — вариацию мелодии, которую разыгрывает весь мировой оркестр.

И последнее. Как русские лирические поэты‑современники, такие, как Блок («Трилогия вочеловечения»), Мандельштам («Камень», «Вторая книга», «Воронежские тетради»), Ахматова («Вечер», «Четки», «Anno Domini»), Бабель писал циклами («Одесские рассказы», «Конармия», «Рассказы о детстве» и др.), главным образом от первого лица единого рассказчика с (авто)биографией, который непосредственно связан с описываемыми событиями. Таким образом, при всей миниатюрности и лиризме отдельно взятой новеллы Бабель, выстраивая рассказы в цикл, создает для голоса рассказчика эпическое пространство, аналогичное модернистскому роману с его внутренне рефлексирующим героем, и одновременно сохраняет ослепительную выразительность и сюжетную гибкость малой формы. В этом плане он остается непревзойденным, хотя у него есть блестящие последователи, как, например, американская писательница Грейс Пейли.

Остается вопрос: русский или еврейский писатель Исаак Бабель? Он в полной мере и тот и другой, как, например, Гоголь (украинский и русский), Джеймс Джойс (ирландский и английский), Филип Рот (еврейский и американский), Джеймс Болдуин (негритянский и американский), или Видиадхар Найпол (тринидадо‑индийский и английский). Тематика, авторский голос — в основном, но не исключительно — связывают Бабеля с жизнью недавно модернизированного еврейства Одессы, портового города на западной окраине Российской империи. Одесское еврейство было многочисленно, часть его отличалась зажиточностью, образованностью и широтой кругозора; быть евреем в Одессе не означало быть безнадежно ущемленным, как бывало в черте оседлости и за ее пределами. Портовый город был наполнен иностранцами, и одесситы из образованной среды города, в том числе и евреи, чувствовали себя не меньше европейцами (иногда и больше), чем подданными Российской империи. Так, первоучителями литературы для Бабеля стали французы. Отсюда идет и та удивительная раскованность, с которой Бабель обращается с еврейской темой. Полагаю, что свобода от типичной русско‑еврейской ущемленности и поразила Горького в молодом Бабеле.

Самый ранний из «Одесских рассказов», «Король», уже дает представление о том, как Бабель, «много битый, но не убитый» в польскую кампанию 1920 года, строил свою новеллу‑палимпсест, наслаивая «нечестивую» современность на освященные традицией архетипы.

«Король», впервые напечатанный в июне 1921 года в изголодавшейся и обнищавшей Одессе, начинается с описания дворовой кухни, где готовятся яства для свадьбы сестры Бени Крика. Несметные груды еды, ручьи поварского пота и само гомерическое пиршество отсылают к карнавальному роману Рабле и задают рассказу общий пародийно‑утопический тон.

Прозвище одесского гангстера, выставленное в заглавие, подсказывает еще один сюжет — на этот раз взятый из еврейского Священного Писания: пришествие Мессии, то бишь царя (Король), помазанника Б‑жия, с сильной рукой, способного установить мир и справедливость. Что и совершает бабелевский Король, хотя и в ироничном ключе. Беня устраивает пожар в участке, полицмейстер вынужден отменить облаву, и собравшийся на свадьбе мир одесской Молдаванки — а значит, и мир вообще — может насладиться древней еврейской утопией — покойно «пить и закусывать» и не волноваться «этих глупостей». А место гонителя евреев государя императора занимает еврейский король бандитов.

Еще два ключевых сюжета выплывают во вставной байке, повествующей о женитьбе Бени Крика на дочери молочного магната Эйхбаума. Созвучная знаменитому формалисту Борису Эйхенбауму, фамилия намекает на литературный мотив, подчеркивая, что поставщик молочных продуктов с незамужней дочерью не что иное, как пародия на Шолом‑Алейхема, автора рассказов о Тевье‑молочнике с его пятью незамужними дочерьми.

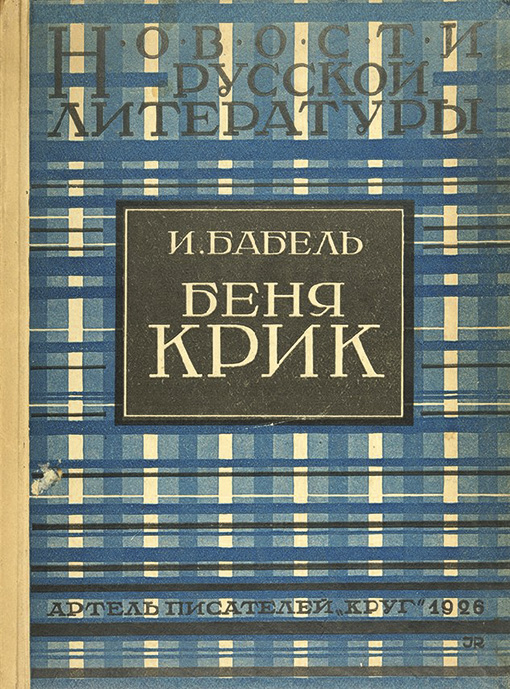

Обложка киноповести И. Бабеля «Беня Крик». М.: Артель писателей «Круг», 1926

Так вставная байка заставляет читателя сопоставить новое искусство со старым, а Бабеля — с его великим предшественником, которого Беня обещает похоронить с честью на первом еврейском кладбище «у самых ворот» и поставить ему «памятник из розового мрамора». Раскроем сопоставление. Шолом‑Алейхем — отец литературы на идише, а он, Бабель, создает русскую еврейскую литературу; герой Шолом‑Алейхема, Тевье, беззащитен, он — молочный, а герой Бабеля — размахивающий пистолетом городской бандит; евреи Шолом‑Алейхема патриархальны и соблюдают кашрут, а евреи Бабеля модернизированы: им наплевать на табу иудаизма, и они режут телок так, что телята «скользят в крови матери». В «Короле» Бабель оставляет мир Шолом‑Алейхема позади, хотя и признает, что вышел из него.

Еще одна новация — это бабелевское переплетение любовной темы с насилием, то есть рыцарский мотив. Сам по себе он тривиален, но только если не считать, что еврейская литературная традиция не знает овеянной насилием любви — такой, какая была у Париса и Елены, Дидоны и Энея, Андрея Болконского и Наташи Ростовой. Король Бабеля влюбляется в дочку молочника Цилю с первого взгляда во время налета — под выстрелы «дружелюбных браунингов», палящих вверх, как и полагается в утопии, потому что, «если не стрелять в воздух, то можно убить человека».

В «Короле» Бабель вплетает еврейскую ленту в западный литературный канон. И здесь же он впервые обрисовывает карту будущей русской еврейской литературы собственного извода. Не пройдет и четырех лет, как он заселит ее пространство еврейскими бандитами из Одессы, их «кузенами» — казаками из Первой конной армии Буденного и галицийскими хасидами, добавив к ним многочисленных родственников и соседей мальчика Бабеля (как зовет его мать в рассказе «Первая любовь»), пережившего погром в Николаеве и достигшего зрелости в Одессе, в порту…

Возвращение в Одессу

Валерий Хаит → Я не литературовед, не исследователь, не знаток творчества Бабеля. Я просто внимательный (надеюсь!) его читатель. По поводу заявленного в теме могу только сказать, что в начале 1920‑х годов Бабель называл свои будущие «Одесские рассказы» «еврейскими». Почему он потом от этого отказался, я не знаю, у меня могут быть свои предположения, но я уверен, что об этом уже писали и размышляли исследователи‑профессионалы. Что же до моего личного мнения, то для меня Исаак Бабель — великий русский и такого же масштаба еврейский писатель, пишущий на русском языке. Как, скажем, Владимир Жаботинский, написавший по‑русски выдающийся роман об Одессе «Пятеро». И я понимаю, что приглашен участвовать в этом серьезном разговоре исключительно как автор идеи учреждения Одесской международной литературной премии имени Исаака Бабеля.

Так вот об этом… Бабель писал в воспоминаниях об Эдуарде Багрицком: «Пора бросить чужие города… пора вернуться домой, в Одессу, снять домик на Ближних Мельницах, сочинять там истории, стариться…» Мечтам этим при жизни писателя не суждено было сбыться. Исаак Бабель был расстрелян на Лубянке в январе 1940 года. Но возвращение его в родной город, пусть медленно, но все же происходит. Так, 4 сентября 2011 года в один из дней празднования очередной годовщины Одессы, на пересечении улиц Ришельевской и Жуковского был открыт памятник Исааку Бабелю (автор монумента — скульптор Георгий Франгулян). Памятник Бабелю установлен как раз напротив дома по улице Ришельевской, где жил с семьей Исаак Эммануилович.

А еще через несколько лет Всемирный клуб одесситов и одесский журнал «Фонтан» выступили с инициативой учреждения Одесской международной литературной премии имени Исаака Бабеля. Премия будет вручаться за лучший рассказ (новеллу), написанный на русском языке (награда является логическим продолжением увековечения памяти писателя, поскольку в этом жанре, как мне представляется, Бабель достиг абсолютного литературного совершенства). Такие его шедевры, как «Мой первый гонорар», «Пробуждение», «Гюи де Мопассан», огромной художественной силы рассказ о коллективизации на Украине «Колывушка», весь цикл «Одесские рассказы»… Известно, как долго писатель работал над своими вещами, как нарушал сроки, хитрил, буквально обманывал издателей, лишь бы не отдать им неготовый, по его мнению, текст. В рассказе «Мой первый гонорар» у Бабеля есть загадочная, на мой взгляд, фраза: «Хорошо придуманной истории незачем походить на действительную жизнь; жизнь изо всех сил старается походить на хорошо придуманную историю». Я долго пытался понять, что Исаак Эммануилович имел в виду. В связи с чем хочу поделиться одним своим давним соображением…

Мы иногда говорим о каком‑нибудь художественном произведении: «как в жизни». Подразумевая под этим некое одобрение. Думаю, что все как раз наоборот. «Как в жизни» — для искусства не комплимент. Если искусство настоящее, то в жизни так не бывает. И только, может быть, в моменты высшей страсти жизнь совпадает с искусством. Когда любовь — страсть, то люди совершают поступки, как в книгах, как в пьесах. А любовь‑страсть есть напряжение души и тела, очень, если можно так сказать, концентрированное. Человек как бы теряет волю и становится актером, игралищем некоей высшей драмы и действует уже по ее законам, а не по законам жизни, общества. Это входит в противоречие с жизнью, отсюда личные трагедии. К слову, как‑то я смотрел замечательный испанский фильм «Кармен» Карлоса Сауры. Так вот, в этом фильме, в самом конце — сюжет балета и сюжет взаимоотношений балетмейстера, ставящего этот балет, с танцовщицей совпали. Помню, что это было невероятно сильное художественное впечатление. Катарсис в чистом виде. Вот эта самая основанная на жизненных впечатлениях, но невероятно концентрированная, доведенная до совершенства субстанция искусства присутствует практически во всех рассказах Бабеля. Он создавал новую реальность, художественную, и был в этом смысле настоящим творцом, причем в самом изначальном, высоком смысле этого слова.

Обложка «Рассказов» И. Бабеля. Рисунок Давида Штеренберга. М.: Федерация, 1932

Борис Минаев → Несмотря на то что одесская общественность в лице замечательного Валерия Хаита, бессменного вице‑президента Всемирного клуба одесситов, пригласила меня в жюри конкурса имени Бабеля, все‑таки назвать меня «специалистом по бабелевскому рассказу» было бы смелым преувеличением. Поэтому все мои мысли по этому поводу, хочу предупредить вас заранее, могут повторять чьи‑то давно уже устоявшиеся суждения, а могут попасть совсем пальцем в небо. Так вот, понимание бабелевского рассказа как части еврейской литературы и даже еврейского менталитета кажется мне все‑таки совсем неверным посылом. Бабель пишет про «еврейскую Одессу», да, может быть, это так. Это для него тема, материал, фактура. Но тем не менее считать его еврейским писателем невозможно. И дело тут не только в языке, еврейская литература вообще развивается очень сложно, и до Второй мировой войны это одна литература, а после Второй мировой — уже совсем другая. Дело в первую очередь в самой позиции и в художественном методе Бабеля.

Его евреи, если говорить коротко, — не совсем евреи. Оптический обман состоит в том, что они выглядят, как евреи, пахнут, как евреи, говорят, как евреи, что они описаны с дьявольской точностью, с блестящей деталировкой, но написаны с позиции человека извне. С внешней позиции. Беня Крик и другие налетчики, разодетые в бабелевских рассказах в малиновые жилетки, оранжевые костюмы, с железными мускулами, хладнокровно поливающие свинцом своих врагов, — ну какие же это евреи? Безусловно, ценность его рассказов с этнографической точки зрения как раз в том, что он описал не монолитный мир местечка, штетла, а цветной, богатый, сложный мир большого города, в котором совершенно свободно живут разные евреи, уникальный мир Одессы, в котором евреям достались какие‑то просто немыслимые для всей остальной Европы и для Российской империи свободы. Но это пишет, вот что самое главное, человек, который, вообще говоря, не ощущает себя евреем. Тут много можно было бы привести примеров и за и против этой версии, но я приведу только один, вот описание у него еврейской свадьбы: «Квартиры были превращены в кухни…» Вот это как бы раблезианство, смешанное с физиологическим отвращением, бесконечное описание избыточной телесности, жира, мяса, пиршеств, запахов и испарений, вообще вся эта бесконечность материального — это, конечно, никакой не «еврейский мир». Важный вопрос о причинах — почему великий писатель Бабель так это видел и так об этом писал? Как и многие тогда, он страдал из‑за своего еврейства, из‑за своей постылой принадлежности к этому абсолютно замкнутому, герметичному и исчезающему миру. Хотел вырваться из него, и в этом смысле «еврейский богатырь», бандит Беня Крик, — это его личная антитеза «обычному еврейству».

Ну и наконец, главная причина, по которой он за эту тему взялся вообще, чисто историческая: Бабель искренне, истово, пламенно ненавидел мир дореволюционной России, как настоящий революционер. Все это еврейское начало, от имен и сюжетов до общего языкового колорита, — для него всего лишь часть «интернационализма», мощный эстетический вызов белой идеологии, брошенный в лицо белогвардейцам, которые устраивали жуткие еврейские погромы, — «перчатка Бабеля». В каком‑то смысле все эти рассказы, включая «богатырство» Бени Крика, физическую мощь обитателей Молдаванки, их непокорный нрав и упрямство — все это его ответ на погромы, нынешние и будущие. Нет, мы не такие! Мы — не покорные евреи! Мы способны на бунт и на поступок. Мы — другие.

Что касается ценности рассказов Бабеля с языковой, стилистической стороны, их структуры в контексте всей литературы — и русской, и не русской… Для меня лично понятно, что Бабель — как и многие другие русские писатели его поколения, — это, как ни странно, прямой наследник Лескова, его метода. Изображение мифологических людей мифологическим языком — оттуда, из Лескова. Чуть позднее этот же вызов принимал, и, наверное, даже в более исполинских масштабах, например, Фолкнер или, например, Амаду, Гарсиа Маркес и другие. «Мифологический реализм» — в нашем российском случае он, конечно, весь родом из Бабеля. С другой стороны, внутренняя противоречивость этой прозы, о которой я попытался сказать выше, привела к тому, что «еврейскую тему» стали видеть и слышать «по Бабелю». Конечно, от этого «гениального давления» Бабеля мы уже никуда не денемся, тем не менее, нужно осознавать, что про еврейский мир писали в России очень многие люди. И писали глубже. Я, безусловно, забуду тут кого‑то, но на моей памяти об этом — и чудесные рассказы Маргариты Хемлин, и некоторые очень яркие вещи Людмилы Улицкой, Дины Рубиной, и книги Асара Эппеля, Эфраима Севелы и многие другие. Поэтому строением и языком его рассказов можно наслаждаться, но… «не заморачиваясь» на эту как бы еврейскую мелодию. Это просто мелодия, просто красивая, просто сильная. Но не еврейская.

Иллюстрация Меира Аксельрода к рассказу И. Бабеля

«История моей голубятни». Еврейский музей и центр толерантности

Инна Лесовая → В наши дни, когда у людей ни на что не хватает времени, в том числе и на чтение «толстых книг», — рассказ может выйти в лидеры, обогнать и повести, и романы. Рассказ уместится даже в формате сообщения в социальной сети. По содержанию, по сюжету он зачастую равен роману, а довести его до совершенства куда реальнее. У многих писателей — даже очень больших (Шолом‑Алейхем, Башевис Зингер) — некоторые рассказы кажутся мне более значительными, чем их крупные вещи. Рассказ, собственно, всегда был популярен. Библейские истории — о Саре и ее служанке, о первородстве, о женитьбе Яакова — это, конечно же, его классические образцы.

И что такое еврейский рассказ? Рассказ, написанный евреем? Рассказ, написанный о евреях? Что делает рассказ «более» или «менее» еврейским? По мне — рассказы из бабелевской «Конармии» более еврейские, чем его «Одесские рассказы». Почему? Не знаю… Может быть, еврейское отчаяние «Конармии» мне ближе гротескного жизнелюбия «Одесских рассказов»? Или то, что в «Конармии» рассказчик‑еврей противопоставлен нееврейскому окружению, а в «Одесских рассказах» автор — один из «своих»? Или что‑то иное, более глубинное и неопределимое?

Вспомнилась одна история… По профессии я художник. Однажды экзамен по живописи с нашим курсом пришел сдавать чужой парень. Я видела его впервые. Когда он разложил свои работы, я почему‑то страшно разволновалась, хотя сами рисунки не произвели на меня особого впечатления. Это были непритязательные пейзажики, зарисовки церквей, портреты каких‑то полусельских тружеников. Я не понимала, что происходит. Просто так промолчать, дать этому парню уйти я не могла. Увязалась за ним и неизвестно почему вдруг спросила: «Вы из какого города?» Он удивился — и назвал город, в котором родились и выросли мои родители. Каменец‑Подольский. Помню, я даже задрожала: я ведь на тот момент в этом городе ни разу не была.

Наверно, так и с «еврейским рассказом». Можно было бы, конечно, поговорить о его литературных корнях. Но, думаю, что в основе и современного, и классического рассказа лежит она — наша еврейская разговорчивость, наша готовность кому угодно излагать свою биографию, выкладывать самое сокровенное, без конца анализировать, «охлаждать» комическими подробностями трагические ситуации — отчего, кстати, они кажутся еще страшнее.

У нас во дворе на скамеечке еврейские старухи не говорили, а вещали. Как пророки. Их корявый русский язык только усиливал экспрессию речи. Из нелепых оборотов возникали блистательные метафоры. Были тут свои Бабели, Зингеры, Перецы и Агноны. Кстати, Шолом‑Алейхем прямо имитировал такую речь. Так написаны его лучшие вещи. Бабель делал то же самое, но не столь явно. И дело не в том, что они запоминали дословно, как выражался какой‑нибудь извозчик. Они понимали сам принцип, сам прием — и могли моделировать его сколько угодно.

Странно сразу после упоминания таких имен говорить о себе, но что делать, если каждый человек сам для себя — лучший объект для наблюдения! Однажды на литературном вечере читательница восхитилась моей памятью. Как, мол, удалось мне запомнить все выражения и словечки Зины или тети Муси? Мне пришлось ее разочаровать. Я, конечно, помнила кое‑что — но совсем немного. Зато могла хоть целый день на любой вопрос отвечать в стиле тети Муси или Зины. Одна из них была не слишком умна, другая — вообще умственно отсталая. Но Б‑же — какие это были рассказчицы!

Безусловно, из такого же кладезя черпали все. И любимая мной Маргарита Хемлин, и Асар Эппель. Я могла бы назвать и другие имена — но они и так всем известны. Эппель, по‑моему, ближе к бабелевскому рассказу. Хемлин писала то, что сейчас называют «мини‑роман». А вот рассказы Каринэ Арутюновой написаны, как стихи.

Какова судьба еврейского рассказа? Думаю, что он будет жить и здравствовать, но станет совсем другим. Изменились еврейская география и демография. Тех самых старушек, которые когда‑то вещали на скамеечках, больше нет. Нынешние еврейские бабушки и дедушки говорят по‑русски чисто. И пророческого вдохновения, национального пафоса в их речи куда меньше. А их еврейские дети и внуки, кому повезло таковых иметь, зачастую чисто говорят уже на иврите или английском. Ну что ж, тем сложнее, тем интереснее будет передавать это новое своеобразие. Тем более что подросла молодежь, которая относится к своему еврейству вполне серьезно.

Попутчик (о коротком рассказе, русском и еврейском)

Валерий Шубинский → Великая проза на английском и французском языках началась с романа. Великая русская и еврейская (на идише) — с рассказа (или «повести», что означало средней длины рассказ). Но начинались они очень по‑разному. Различия связаны с так называемым «сказом».

Двое из трех великих еврейских прозаиков XIX века, Шолом‑Алейхем и Менделе Мойхер‑Сфорим, поскольку писали на языке, на котором сами в быту говорили редко, на языке простонародья, — использовали маску и сказ как атрибут маски народного говоруна. Чем больше литература на идише отходила от статуса «литературы для народа», тем больше (как мне кажется и насколько я знаю) отказывались еврейские писатели от сказовых форм.

В русской литературе происходило обратное: легитимизация и валоризация сказа. Не то чтобы Зощенко был более крупным писателем, чем Лесков (я думаю, наоборот), но Лесков был не признанным современниками маргиналом, а Зощенко — важной птицей, которой посвящает специальные постановления ЦК. Да что там Зощенко — поздний Бунин, аристократ Бунин пишет «Хорошую жизнь» и «Холодную осень»! Если мы посмотрим на «русско‑еврейских» писателей, то сказом пользуется Юшкевич, современник Шолом‑Алейхема. Бабель часто прибегает к нему в «Конармии», на нееврейском материале, а в «Одесских рассказах» пользуется «авторским» языком, без речевой маски. Мне кажется, это характерная подробность. Бабель, автор «Соли», преодолевал Толстого и Чехова. Бабель, автор «Короля», преодолевал Юшкевича и Шолом‑Алейхема. Он отдавал «одесский язык» Бене Крику и Фроиму Грачу, оставляя себе мопассановскую роскошь описаний.

Второй существенный вопрос — сюжет, или его фиктивность. Мне кажется, в еврейской литературе здесь важный водораздел проходит между братьями Зингер. В русской литературе традиция «рассказа, где ничего не происходит», восходит к Чехову, а в следующем поколении ее подхватил Добычин. Кроме естественных вкусов массового читателя, ей противостояла серапионовская фабульность, символически связанная с западничеством. Бабель, в принципе, был в том же ряду. Как певец «людей силы и действия» (а он им был, от этого никуда не деться, какой бы ужас в нем самом это иногда не вызывало), он не мог принять мира, где действие не имеет значения и последствий, а сказанное слово бессмысленно зависает в воздухе.

Этот спор был в каком‑то смысле снят Хармсом. Его проза всегда сюжетна, построена на действии, но это действие исполнено таинственной и смешной бессмыслицы. Но это решение не навсегда. И если в Ленинграде в 1960‑х годах Виктор Голявкин или Валерий Попов почти случайно подхватывали хармсовскую традицию, то рядом был Рид Грачев с его добычинской трепетной тоской и молодой Сергей Вольф с его «хемингуизмом». Каждому писателю приходилось искать свой путь, и это было в высшей степени плодотворно (другое дело, что вся тогдашняя ленинградская проза на девять десятых ушла в песок, не получив продолжения, но это уж отдельная тема). В Москве тогда же Шукшин соединял сказовые формы двадцатых с пришедшим оттуда же рассказом‑анекдотом. Потом появился московский женский короткий рассказ, такой разный у Людмилы Петрушевской, Татьяны Толстой, Нины Садур. Потом — короткий рассказ 1990‑х, который для меня (лично для меня!) маркируется именами Олега Юрьева, Дмитрия Бакина и Льва Усыскина (Юрьев в 2000‑х стал писать романы; Усыскин, чуть ли не единственный успешно практиковавший в наше время в малых формах сказ, обратился к документалистике и «крупноформатной» детской прозе; Бакин замолчал и умер).

Сейчас с коротким рассказом в русской литературе все в порядке. Есть хорошие молодые авторы (Ирина Глебова в Петербурге, Евгений Бабушкин в Москве, Максим Матковский в Киеве). Есть традиция. Но и в иноязычных литературах (в том числе еврейской) русский читатель и русский издатель, кажется, жаден до короткой формы. И, я думаю, это связано с темпом жизни. Когда‑то Писемский, критикуя Толстого за избыточную, с его точки зрения, толщину «Войны и мира», говорил: роман должен быть таким, чтобы его можно было прочесть в поезде между Москвой и Петербургом. Поезд тогда шел 14 часов. Сейчас — четыре. Это среднее время прочтения среднего современного романа. Средний современный рассказ соответствует по длине среднему проезду в метро: минут двадцать. Проза — это разговор с попутчиком. Иваном Севастьяновичем, Робинзоном Крузо, Менахемом‑Мендлом. Или с писателем, невидимым попутчиком, рассказывающим нашему сознанию о своем мире на своем (нашем) языке.

Это может быть и еврейский разговор.

О переводе еврейских источников на русский язык

Наши женщины к Б‑гу ближе